審計質量、市場化進程與商譽減值

王晶晶 尹 娜 趙 哲

(上海大學 管理學院,上海 200444)

1 理論分析與研究假設

上市公司商譽減值主要受經濟因素和盈余管理因素的影響。經濟因素是企業本應該確認的商譽減值部分,而盈余管理則存在較大主觀性,企業管理層可能出于正向盈余管理動機過少計提商譽減值,或出于負向盈余管理動機過多計提商譽減值。

外部審計作為資本市場的監督者之一,基本職能在于保證企業會計信息的真實公允,過多計提商譽減值或過少計提商譽減值會導致企業信息披露失真,外部審計應抑制該行為,這是對審計師的內在要求。Francis和Krishnan發現高質量審計會在審計過程中投入更多資源,更有能力去發現管理層的不當財務調整。我國學者也有相似發現,高質量的外部審計能夠抑制公司商譽泡沫的產生、能夠抑制商譽減值的盈余管理動機,以及具有行業專長審計師的上市公司商譽減值率更低等。此外,由于較高的聲譽成本和訴訟成本,高質量審計也更有動機去抑制企業過多或過少計提商譽減值的盈余管理后果。

然而,在對待管理層過多或過少計提商譽減值的不同盈余管理行為中,審計師的敏感度存在差異。與低質量審計相比,高質量的外部審計在限制使企業利潤增加的應計項目上更為有效,對使企業利潤減少的應計項目上沒有表現出更好的效果。因此,審計師對增加利潤的正向盈余管理行為更敏感。對于企業而言,當期過少計提商譽減值可以從多個方面受益,但過少計提商譽減值卻增加了企業后續期間大規模計提商譽減值的風險。事務所作為中介機構,具有客觀公正反映企業真實財務狀況和經營成果、維護投資人合法權益的責任。根據“深口袋理論”,當事務所未能做到勤勉盡責,投資者遭受較大損失時,事務所將面臨被起訴賠償的風險。因此,比起商譽減值的過少計提,審計師對商譽減值的過多計提會更為寬容。故提出如下假設:

H1:相同條件下,高質量審計能抑制商譽減值過少計提,而對商譽減值過多計提無影響。

我國各省經濟發展和市場化進程的不同,導致不同地區治理環境、法制約束存在差異。市場化進程高的地區,外部治理機制及監管環境更加完善,市場主體的行為能夠在較大程度上受到法律約束和保護。此外,市場化進程越高的地區,中介機構越完善,越有利于會計師事務所審計質量的提高。在更高審計質量下,企業傾向于提高信息披露質量,緩解信息不對稱程度,管理層傾向于減少機會主義行為。且市場化進程高的地區,投資者保護水平更高,如發生審計失敗,事務所將面臨更大聲譽損失和訴訟賠償風險。市場化進程較低的地區更注重關系資源,審計師可能迎合或縱容管理層操縱盈余的行為,進而商譽減值計提有更大的主觀性。基于此,提出如下假設:

H2:相同條件下,市場化進程高的地區,高質量審計對企業商譽減值過少計提的抑制作用越強。

2 研究設計

2.1 樣本與數據來源

我國于2007年1月1日開始實施與國際財務報告準則趨同的新企業會計準則,因此本文選取2007—2020年A股上市公司的觀測值作為初始樣本,數據均來自CSMAR和Wind數據庫,并對初始樣本進行如下處理:(1)剔除所有金融類上市公司;(2)剔除數據存在缺失的觀測值;(3)剔除ST與*ST的上市公司;(4)剔除商譽和商譽減值同時為0的觀測值。經以上處理,共得15205個觀測值。為避免異常值的影響,對所有連續型變量在上、下1%分位進行縮尾處理。

2.2 變量定義

2.2.1被解釋變量

商譽減值過多計提(GWIOver)和商譽減值過少計提(GWIUnder)。參考Francis、Riedl和Ferramosca的方法,根據商譽減值計提的動因將計提的商譽減值劃為不可自由裁量部分和可自由裁量部分。不可自由裁量部分是受經濟因素影響而需要計提的商譽減值,利用模型(1)進行回歸估計;可自由裁量部分是受盈余管理因素影響而計提的商譽減值。對實際計提商譽減值與估算出的商譽減值的差額進行細分,大于0的差額代表商譽減值過多計提(GWIOver),小于0的差額代表商譽減值過少計提(GWIUnder)。

GWIit=β0+β1ΔEarnit+β2ΔOCFit+β3ΔSALEit+β4ΔSTOCKit+β5ΔMTBit+β6ΔLevit+β7ΔSizeit+IND+YEAR+εit

(1)

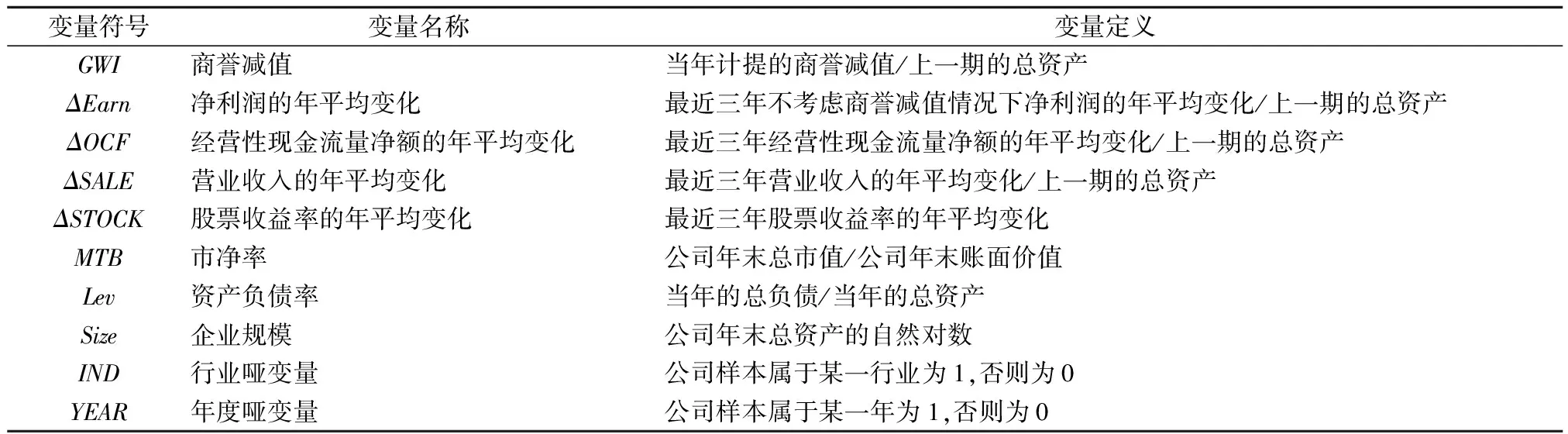

式(1)各變量含義見表1。

表1 變量定義

2.2.2解釋變量

審計質量(Big10)。借鑒張宏亮和文挺研究經驗,選用事務所是否為國內“十大”作為本文審計質量的替代指標,并設定事務所為“十大”取1,非“十大”取0。

2.2.3調節變量

市場化進程(MP)。采用樊綱和王小魯編著的各地區市場化指數衡量市場化進程。最新報告中市場化指數的數據截至2016年,故參照楊興全的方法估算2017—2020年的市場化指數。由于樊綱市場化指數上限為10,估算出市場化指數如大于10,對其取10處理。

2.2.4控制變量

借鑒多數學者研究商譽減值經驗,選取以下指標作為本文控制變量:標準化商譽(GW)、市凈率(MTB)、企業規模(Size)、資產負債率(Lev)、股票收益率(Stock)、經營活動現金流(OCF)、總資產收益率(ROA)、第一大股東持股比例(FIR)、兩職合一(DUEL)、營業收入增長率(Growth)、獨董比例(OUTER)、上市年限(Age),并控制行業(Ind)和年度(Year)兩個啞變量。

2.3 模型設計

設定模型(2)至模型(4)對研究假設進行檢驗:

GWIUnderit=β0+β1Big10it+∑βjControlit+εit

(2)

GWIOverit=β0+β1Big10it+∑βjControlit+εit

(3)

GWIUnderit=β0+β1Big10it+β2MPit+β3Big10it×MPit+∑βjControlit+εit

(4)

根據假設1,預期式(2)中β1符號顯著為負,即審計質量對商譽減值過少計提會有顯著抑制作用;預期式(3)中β1不顯著,即審計質量對商譽減值過多計提無顯著影響。根據假設2,預期式(4)中β1符號顯著為負,β3符號也顯著為負,即在市場化進程越高的地區,審計質量對企業商譽減值過少計提的抑制作用越強。

3 實證結果分析

3.1 描述性統計

表2報告了變量的描述性統計結果。商譽、商譽減值、商譽減值過多計提與商譽減值過少計提在樣本間存在較大差異,說明樣本具有良好區分度,適于本文研究。商譽中位數為0.0093,說明有一半企業當期商譽凈額占總資產的比例不超過0.93%,但商譽平均值為0.0495,且標準差相對來說較大,說明少部分公司的當期商譽凈額占總資產比重過高。商譽最大值為0.4250,即當期商譽凈額占總資產比重最高為42.50%,也驗證了上述結論。

商譽減值過多計提的平均值為0.0193,說明企業平均過多計提商譽減值的比例達到總資產的1.93%,高于商譽減值過少計提的0.46%。一方面是因為管理層進行正向盈余管理和負向盈余管理面臨的監管壓力不同,不同方向調整的效果也不同;另一方面是因為審計師出于自身聲譽和審計風險考慮,負向盈余管理面臨的風險較小,對公眾不會造成重大影響,所以審計師允許企業過多計提商譽減值。

表2 變量描述性統計

3.2 多元回歸分析

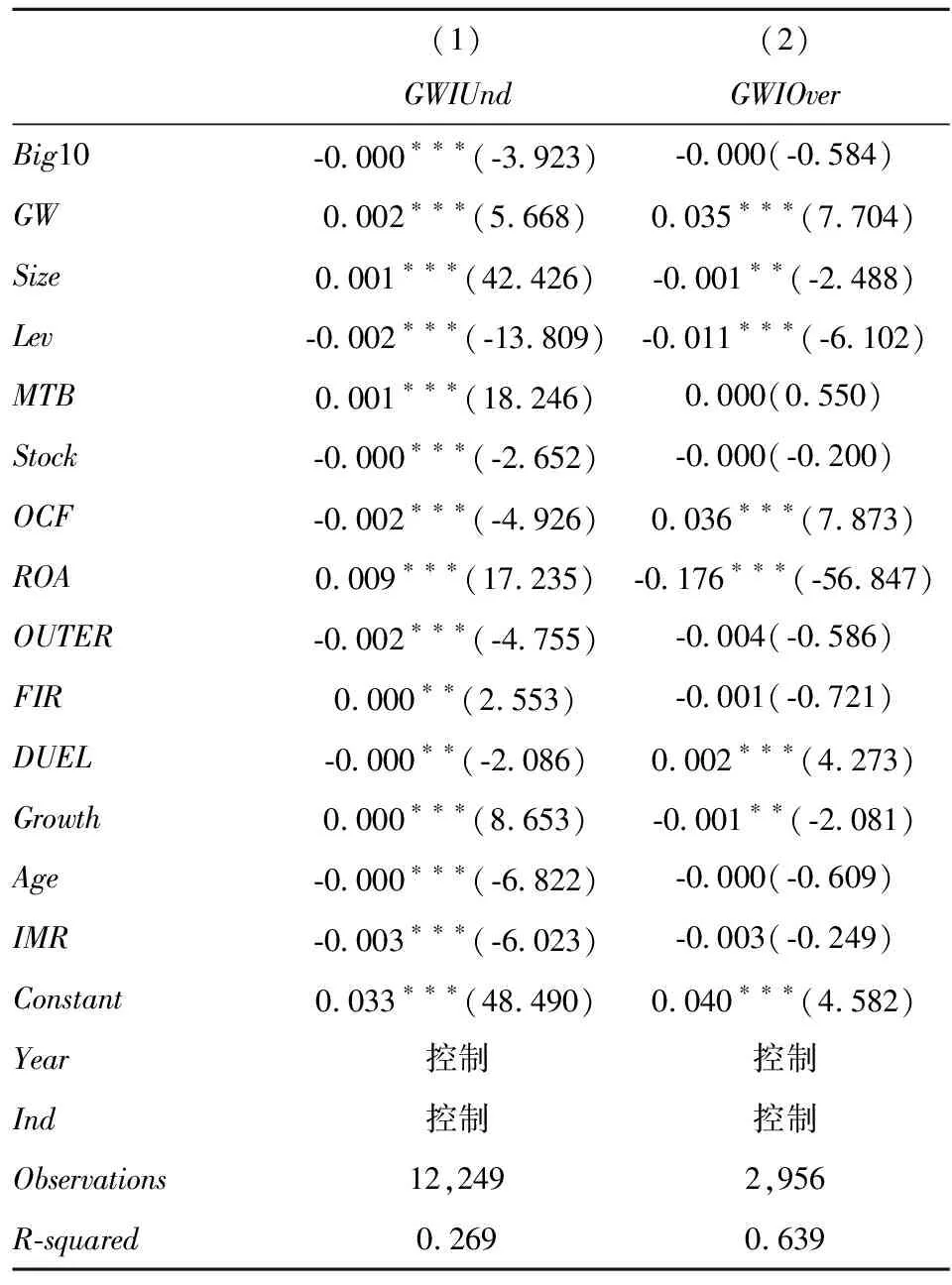

表3報告了模型(2)、(3)、(4)的多元回歸結果,列(1)、列(3)回歸結果顯示審計質量與商譽減值過多計提無顯著相關關系,而與商譽減值過少計提在1%水平上顯著負相關,說明高質量審計對商譽減值過少計提有更強的抑制作用。審計師對管理層計提商譽減值具有不同態度,審計師會為降低聲譽風險和訴訟風險,抑制上市公司對商譽減值的過少計提,驗證假設1。列(2)、列(4)為加入審計質量與市場化進程交互項后的回歸結果,商譽減值過少計提與審計質量在1%水平上顯著負相關,與交互項在1%水平上顯著為負,說明市場化進程會促進審計師獨立性功能加強,提高審計質量,進而對商譽減值的抑制作用進一步增強,假設2得到驗證。在控制變量方面,標準化商譽與商譽減值過少計提、過多計提均在1%水平上顯著正相關。出現這種現象的原因可能為商譽金額占比越大,管理層可操縱空間相應增大,進而商譽減值計提的可自由裁量部分也會增大。

3.3 穩健性檢驗

3.3.1樣本選擇偏差檢驗

由于大型會計師事務所本身可能傾向于選擇基本情況較好、制度較為完善的企業,從而被審計企業商譽計提較為規范,而非審計師的影響,審計師和企業之間可能存在自選擇問題。本文通過Heckman二階段模型檢驗假設1以解決這一問題。第一階段對模型(5)使用probit回歸,得出IMR值(逆米爾斯比率),再將IMR值加入式(2),回歸結果見表4。檢驗結果與未進行選擇性偏誤修正的實證結果一致,進一步驗證本文假設。

Big10it=γ0+γ1GMit+γ2Sizeit+γ3Levit+γ4MTBit+γ5Stockit+γ6OCFit+γ7ROAit+γ8OUTERit+γ9FIRit+γ10DUELit+γ11Growthit+γ12Ageit+εit

(5)

表3 多元回歸結果

表4 加入IMR回歸結果

3.3.2變量替代檢驗

已有文獻廣泛使用操控性應計利潤代替審計質量,因為經過高質量審計,企業的操控性應計項目應較低。本文使用修正的Jones模型來計算企業的操控性應計項目,進而代替審計質量。修正后的Jones模型如下:

(6)

其中,TA表示企業總應計項目,ASSET表示企業總資產,ΔAR表示企業本期相比上期應收賬款的變化額,ΔSALE表示企業本期相比上期主營業務收入變化額,PPE為企業當期固定資產賬面價值。對式(6)回歸,擬合值為不可操控的應計項目,樣本值減去擬合值計算出的殘差(DA)為可操控應計項目,殘差絕對值(ABSDA)越大,企業盈余管理程度越高,審計質量越低。為與前文保持一致,取ABSDA的相反數ODA衡量審計質量,ODA值越大,審計質量越高。

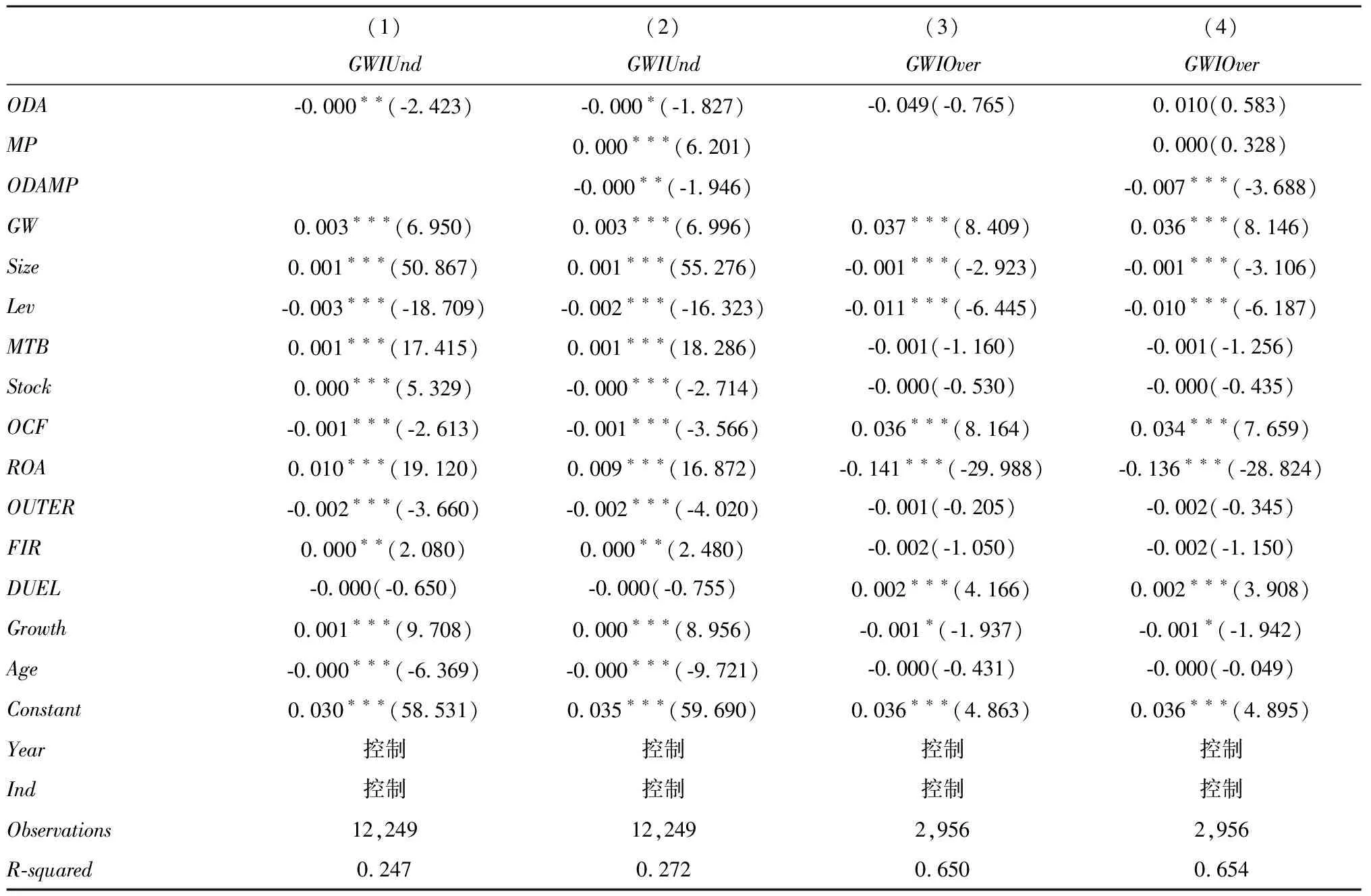

回歸結果如表5所示,與主回歸結果一致,驗證了本文假設。

表5 審計質量代理變量回歸結果

此外,審計質量除使用“十大”會計師事務所和操控性應計利潤代替外,還有較多學者使用“國際四大”來衡量審計質量,即被“國際四大”事務所審計為高質量審計。根據已有模型,本文進一步將“國際四大”作為審計質量的替代性指標,進行穩健性檢驗,其回歸結果與主檢驗結果一致。

4 研究結論

在大數據變革和后疫情時代的背景下,基于2007—2020年我國A股上市公司數據,實證研究外部審計質量與商譽減值計提之間的關系,并進一步研究市場化進程對于審計質量與商譽減值計提之間關系的影響。結果顯示,審計質量與管理層過少計提商譽減值行為顯著負相關,與過多計提商譽減值行為無顯著相關性;此外,隨著市場化進程的提升,高質量審計對企業商譽減值過少計提行為的抑制作用會增強。

因此,我國審計人員對管理層計提商譽減值存在不同態度,高質量的審計可以抑制企業過少計提商譽減值的機會主義行為,但在面對企業過多計提商譽減值時,未表現出更嚴格的要求;同時作為公司外部治理機制之一的市場化進程也會增強高質量審計對上市公司商譽過少計提的抑制作用。為此,本文提出以下兩方面建議:(1)準則制定者應進一步將商譽減值測試的規定和方法具體化,減少企業管理層自由裁量空間。(2)審計人員在審計過程中,不能單單關注數字,更應深思數字背后的信息,關注上市公司行為決策、盈余管理動機,加強對商譽減值準備計提的審計,弱化企業利用商譽減值進行盈余管理的行為。