黔東南苗族刻道的文化基因研究

摘要:文化傳承的關鍵在于基因要素的識別與傳遞。黔東南苗族刻道文化基因的提取應遵循唯一性、獨特性、總體優勢、時間性的原則,運用要素解構、類型比較、文化系統驗證等方法,識別其外形基因、內涵基因和生存基因,并對相應的基因要素進行傳承和保護。

關鍵詞:黔東南;苗族;刻道;文化基因

中圖分類號:C958 文獻標識碼:A 文章編號:1674 - 621X(2021)06 - 0073 - 13

文化基因是生物基因概念的類比,由英國生物學家道金斯在其出版的《自私的基因》中提出,認為文化基因是文化進行代際傳播的基本單元[1]。文化基因概念的提出引發了西方學者的廣泛關注。1998年道金斯的學生蘇珊·布萊克摩爾在《謎米機器》一書中指出“meme”(即覓母)是文化的基本單位,通過非遺傳的途徑,尤其是通過模仿而實現自身的傳遞。[2]受道金斯等人的影響,中國學者劉長林[3]、吳秋林[4]、趙傳海[5]、劉沛林[6]、柏貴喜[7]等從不同的視角對文化基因的概念進行了界定。概言之,文化基因是在某一文化系統中,對該文化系統的性質和特征起決定性作用且具有復制性和相對穩定性的文化因子[8]。《刻道》是《苗族古歌》的一種,是苗族歌文化的典型代表,但從《刻道》演唱的內容及其所依托的物質、文化載體來看,《刻道》與其他《苗族古歌》有著明顯的區別。可見,黔東南地區盛行的《刻道》文化具備區別于其他類型《苗族古歌》的文化特質,因而可將苗族《刻道》的基因概念界定為對《刻道》的特征和文化內涵起決定作用,并具有可傳承性和相對穩定性的文化因子,這些文化因子還扮演著與其他地區、其他類型《苗族古歌》相區分的功能。基于以上對文化基因,特別是《刻道》文化基因的理解,對黔東南苗族刻道基因進行識別與萃取,從而更加科學地引導刻道文化的傳承與發展。

一、苗族刻道文化基因的識別

文化基因是文化遺傳的基本單位,它不僅是一文化區別于他文化的關鍵因子,同時對文化的代際傳承具有主導性作用。文化基因的研究在識別民族、區域文化方面發揮著不可替代的作用。不過,文化基因研究的首要任務是對某一文化的基因要素進行識別,且識別過程中不僅要遵循一定的原則,同時還要運用恰當的識別方法。

(一)苗族刻道文化基因識別的原則

1.“人無我有”——唯一性。文化基因識別過程中所強調的唯一性,是指所識別對象包含文化因子的內涵和外形特征在同類文化事項中是唯一的,即人無我有。劉沛林在識別聚落景觀基因時將其細分為內在唯一性、外在唯一性和局部唯一性[9],即分別著眼于景觀的內在成因、外在景觀和局部關鍵要素等方面識別景觀基因。黔東南苗族地區流行的《刻道》同樣具有這種唯一性。這種古歌類別為黔東南施秉、黃平等地的苗族傳統村寨獨有,其表達形式和深層次內涵為該路1苗族古歌所獨有。如歌師演唱和傳承《刻道》過程中使用的“歌棒”為《刻道》這類苗族古歌獨有。“歌棒”上鐫刻的符號被譽為“苗族文字的雛形”“刻道歌的提詞器”“苗族古老婚姻的法典”[10]94。從內涵來看,《刻道》通過口口相傳的方式,講述了苗族社會“姑舅表婚”中索要“還娘頭”的婚姻歷史[11],歌棒上的符號代表著姑家嫁女需向舅家贈送禮物的種類與數量。從外在形式看,《刻道》歌的流傳與“歌棒”的世代傳承密不可分。可見,無論是外在表現形式,還是文化內涵方面,《刻道》都擁有區別于其他《苗族古歌》的唯一性特征。

2.“人有我特”——獨特性。所謂獨特性是指某一文化中包含的區別于其他文化事項的鮮明個性。可表現為外部形象、文化內涵、表達形式等多個方面。基因識別過程中所強調的獨特性可認為是影響該文化的某些主導性因素。如苗族刺繡中經常使用的龍鳳紋樣、虎紋、蝴蝶紋等。這些紋樣雖然在侗族、瑤族甚至漢族刺繡中都有所體現,但是這些紋樣在苗族刺繡中的表達方式、文化內涵都與其他民族存在明顯地差異。正是由于同一紋樣不同的表達形式和多樣化的內涵解釋構成了各民族間刺繡的差別。反過來說,這些具有民族性、地方性特征的紋樣構成了該民族刺繡的基因要素。同樣,對于《刻道》來說,它實質上是苗族婚嫁、做滿月、上梁等喜慶場合常見的一路酒歌,但是它的獨特性在于歌的表達方式不僅有歌師間的對唱,還可以通過觸摸“歌棒”來感受它的深邃。同時,歌中提及的楓木樹具有神圣性特征,苗族始祖蝴蝶媽媽便是從楓木樹芯飛出,生出12個蛋,經過鹡宇鳥的孵化孕育出人類始祖姜央及老虎、龍、牛等十二兄弟。因此,通過《刻道》,不僅可以追溯苗族傳統的婚姻習俗,還可以了解其刻木記事的歷史,同時還可以窺見苗族民眾所建構的,關于本民族族源的神話體系。

3.“人有我優”——總體優勢。所謂總體優勢是指雖然其他文化事項中同樣擁有某些文化要素和特征,但在該文化中這些要素和特征更加明顯、突出。因此,總體優勢原則其實是指某一文化事項中所蘊含的某些突出性文化要素及特征。《刻道》和《開親歌》都是對苗族傳統婚姻習俗的傳唱,但是刻道部分集中講述了苗族“還娘頭”的習俗,對舅家兒子迎娶姑家女兒的優先權作出了明確規定,并對贖回優先權所需付出的禮物種類及其數量進行了制度化要求。刻道演唱的這種婚姻習俗實質上是對西南地區普遍存在的“姑舅表婚”婚姻制度的映射,反映了在母系氏族社會向父系氏族社會轉型過程中,男性同女性在婚姻、財產等方面奪權的表現[10]29。同樣是對苗族傳統婚姻形式的追溯,《開親歌》主要運用第三人稱的視角對生親、開親1的過程進行描述;《刻道》講述的是人間開親中姑舅表親的傳統,并對開親的形式、過程進行了詳細地敘述。因此,《刻道》中對姑舅表婚專門、細致地描述,構成了刻道文化的突出性特征。

4.時間性原則。文化基因研究中講求的時間性原則,是指某一基因要素是在特定的歷史階段形成的,并通過代際傳承而存續下來。不過,時間性原則在強調文化基因的復制性同時,也不排斥基因在傳遞過程中的變異性。某些文化要素隨著時間的推移而發生改變,但是其性質及內涵沒有發生變異,則仍可視為某一文化的基因要素。如刻道“歌棒”在黔東南地區有多達二十幾個版本,甚至一些地區的“刻道符號”被繡在棉布上,印在紙上,刻在竹子、水泥柱上,但是,這些媒介物的變化并未改變“刻道符號”的形式及內涵,因此,這些具有時間性和時代性烙印的文化要素仍可視為該文化母體的基因性要素。

(二)苗族刻道文化基因識別的方法

1.識別對象的要素解構。胡最在對傳統聚落景觀基因識別過程中提出了“特征解構提取法”,即通過面向對象的方法對傳統聚落的景觀特征進行類別劃分,建立較為詳細的景觀基因識別指標要素,然后按照“類別相近則合并”的原則將各要素的識別結果進行合并,最后將識別結果歸類為環境特征基因、建筑特征基因、文化特征基因與布局特征基因[12]。簡單來說就是先對識別對象進行要素細分,然后將細分出來的文化要素進行同類整合形成基因組,進而按照不同的特征對基因組進行分類。受此啟發,筆者試圖提出文化基因的“要素解構”提取法。即將識別對象細分為外部形態、內在含義、文化生態等幾大類別,并對每一類別進行二次細分。具體到刻道文化而言,其外部形態包括刻道符號(文化載體)、歌棒(媒介物)、《刻道》表達方式(直接表現);內在含義包括符號含義、唱詞等;文化生態則包含苗族的歌文化、酒文化,楓木崇拜的傳統,婚姻習俗等。將刻道文化進行要素解構之后,接下來將其進行類型比較和文化系統驗證。(見表1)

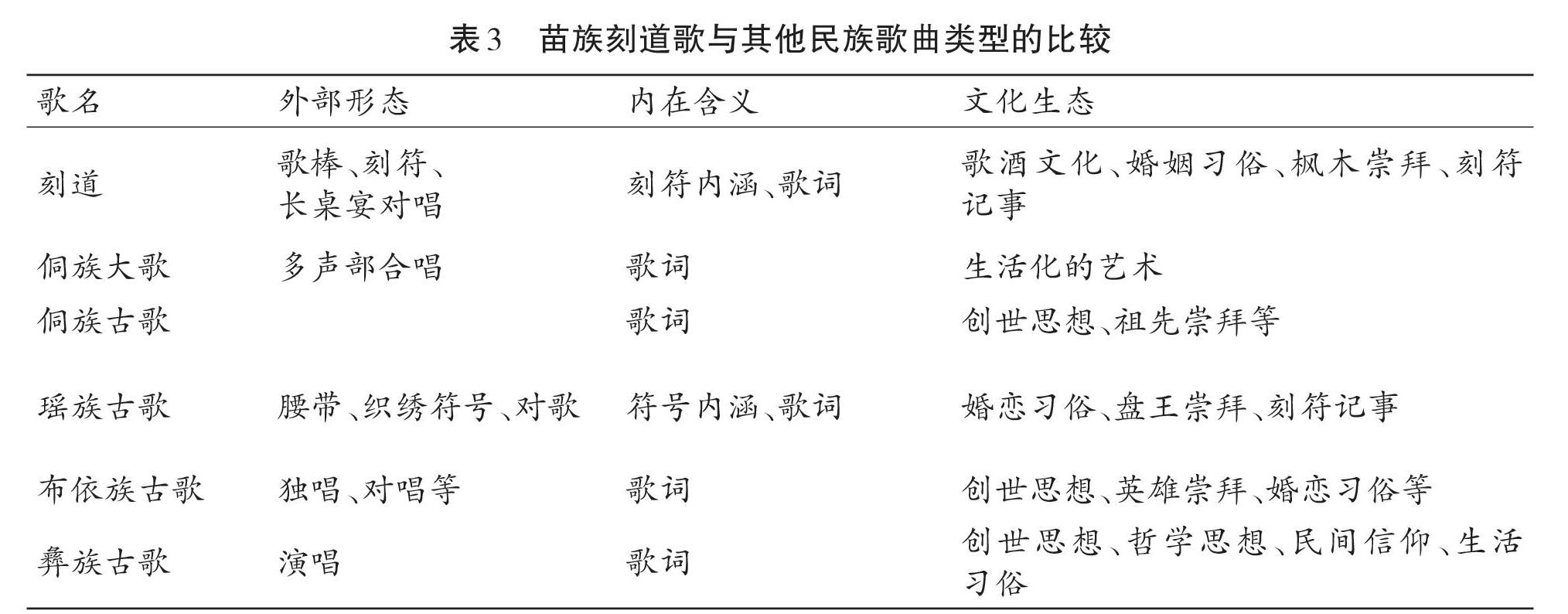

2.類型比較法。“類型比較法”是社會學研究中常用的方法之一,指在某一社區的社會結構里萃取某些相關要素,按著特定的搭配方式和原則,再組成一個類型。然后與其他社區中看到的不同類型進行比較,找出它們的異同,并分析原因,預測可能引發的不同后果[13]。可見類型比較法可分為3個步驟,首先是設定比較的標準;其次是比較;最后是歸納原因,預測后果。同樣,在刻道文化基因的識別中,可以使用這種方法。結合上面說的要素解構法,可以將刻道外部形態、內在含義和文化生態視作刻道文化的三種子類型,并將苗族其他古歌也按照這種方式進行細分和組合而成相似的3種類型。隨后將刻道文化的外部形態、內在含義及文化生態三個子類型與苗族其他類型歌曲的對應類型相比較,找出他們的異同,并解釋其原因。此外,也可以將這種比較應用于刻道歌與侗族大歌、瑤族古歌、彝族古歌、布依族古歌等其他民族歌曲的比較(見表2和表3)。

通過《刻道》與苗族其他歌曲類型(見表2)、其他民族古歌的比較(見表3 )可以發現:(1)外部形態方面,歌棒、刻道符號符合基因識別的唯一性原則,長桌宴對歌的表達形式雖不是《刻道》所獨有,但與其他古歌類型相比具有突出性特點。1(2)內在含義方面,《刻道》存在符號解讀及歌詞兩種釋義方式。不過符號釋義的工作通常由村寨或本民族的精英階層所承擔,特別是隨著專家學者的參與,符號解讀逐漸成為精英階層的文化解讀。而以歌骨、歌花敘述的刻道歌詞則繼續延續刻道文化民間解讀的范本。兩種釋義方式本身就具有較強的特殊性,而刻道符號或指意或象征的意義表達具有濃厚的民族性和地方性特征。(3)《刻道》呈現出的苗族刻符記事的傳統、苗族姑舅表婚的歷史具有唯一性特征,所表達的苗族尚酒文化、喜歌文化的習俗具有突出性特征。

3.文化系統驗證法。文化系統是西方社會學研究的重要理論之一,涂爾干、帕森斯對文化系統理論的建構作出了重要貢獻。涂爾干基于非物質性社會事實的文化理論,提出社會集團成員間流傳著具有文化特征的集體意識,共同的社會生活賦予集體意識以整體性特征。該文化系統不為個人獨有,因此不會世代更替,而是代代相繼。即文化超越于個人而獨立地存在[14]。帕森斯將文化系統視為社會系統的亞系統,是人們在行動中習得的知識。并認為文化系統不是個人創造的,而是世代積累下來的。在他看來,文化系統與基因相似,能夠被一代接著一代地復制與傳遞。不過文化系統的傳遞通常通過手工藝品等外在符號得以體現。柏貴喜教授借助系統論、控制論的理論解讀文化系統,認為它是由相互作用、互相依賴并與文化環境發生一定關系的若干文化因子組成的具有特定功能的有機整體[15]。可見,他強調的是文化要素與環境之間的互動關系。總之,文化系統是社會集體成員在長期行為活動中多習得、積累的,關于社會、自然的知識體系,它具有穩定性和傳承性。由此可見,文化系統既是各種文化現象的主觀構想,同時也是研究文化的工具。在具體的文化研究中,我們可以將所研究對象的文化要素放置所屬文化系統中,以此來確定該文化事項的民族、區域歸屬。例如我們在識別少數民族手工藝基因時,可以把某一民族的手工藝品細分為工藝技法、紋樣表達、紋樣內涵、價值功能等要素,并將這些文化要素放置該民族所屬文化系統中進行識別與驗證。對于刻道文化基因的識別,則是將那些通過文化要素解構、類型比較等步驟篩選出來的具有基因性特征的刻道文化因子錄入清水江苗族文化系統進行驗證,最終苗族刻道的外形基因、內涵基因與生存基因。

總的來說,文化基因的識別可分為3個步驟(見圖1):首先是對待識別的文化事項進行要素解構,將其分為外部形態、內在含義、延伸性解讀三個層面;其次,運用同樣的方法把同類不同民族的文化事項、同一民族相近類別的文化事項進行要素解構,并與待識別民族的文化進行綜合性比較,從而識別出具有基因性特征的文化因子;最后,將這些文化因子放置所屬文化系統中進行驗證,判定該文化事項攜帶的具有基因性特征的文化因子是否符合本民族及其所在區域的文化傳統。

二、苗族刻道文化基因分類

苗族刻道文化基因可分為外形基因,內涵基因和生存基因。其中外形基因主要包括刻道文化傳遞的媒介物——歌棒及刻道符號,刻道文化的表達方式——長桌宴對歌。刻道的內涵基因主要有刻道符號的文化解讀及《刻道》歌詞的民間傳唱。其中歌詞又分為歌花和歌骨,歌骨是《刻道》歌詞最關鍵的構成,且不能隨意更改,歌花則是歌師根據對歌的需要即興創作的部分。生存基因即刻道文化賴以生存的文化生態,包括苗族的歌文化、酒文化、婚姻習俗、民間信仰、刻符記事的傳統等。

(一)刻道的外形基因

1.刻道歌棒及符號。刻道涵蓋豐富的文化內涵,不過,這一系列與刻道相關的文化事項都以刻道歌棒及符號展開,并通過《刻道歌》的形式傳唱。刻道歌棒多由楓木制作而成,楓木的神圣性(下文將會提及)賦予刻道歌棒神秘性特征。歌棒多以圓形、方形為主(見圖2),長度在15~40cm之間,如此設計,一是便于攜帶;二是比較隱秘。1刻道歌棒分為正、左、右三面,每一面刻有9格,共計27個符號。歌棒的每個符號都以橫、豎、叉、框、點、撇、捺等組合而成,這些具有幾何形特征的歌棒符號構成了刻道文化的核心內容。刻道歌棒上刻的27個符號,是苗族刻道文化的提綱,同時也是刻道傳承與發展的物質載體。

2.長桌宴對歌的表達形式。長桌宴是苗族結親、娶親、嫁女、姑媽回門、辦滿月、上梁、寨際聯誼等場合必不可少的待客方式。席間,主家與前來走親的客人常以對歌的形式助興。有名望的歌師通常被主家請來應對門庭的賓客,各寨歌師便有了宴席上相互切磋的機會。所有歌師分作兩組,面對面盤坐,并采取一問一答的方式進行對唱,內容以歌棒符號為提綱。演唱時,一般由女性歌師起頭,先將長桌宴上的米酒倒入杯中,雙手遞向對方,并以提問的形式開唱,讓對方來對答,如果對方答不上來,就要罰酒,如果對的上來,雙方便交換對答身份[16]。答方同樣倒酒于杯中,雙手遞給問者,并唱出問詞讓對方來回答,如此往復。如遇到高手,雙方你來我往,可以唱個通宵。刻道歌師多是通過長桌宴對歌打出了自己的名氣,成為遠近聞名的歌師,刻道也通過長桌宴的展演融入苗族民眾的生活。可見,長桌宴不僅是歌師展演才藝的絕佳舞臺,亦是刻道文化傳承的重要場所,同時也是人際關系重構的場域空間[17]11,長桌宴對歌成為刻道文化的重要標識。

(二)刻道的內涵基因

1.文化解讀——刻符內涵。苗族歷史悠久,千百年來,苗族民眾通過古歌的傳唱和織繡技藝來記錄民族歷史,弘揚民族文化。《刻道》則記錄了苗族姑舅表婚的婚姻階段,記述了還娘頭的習俗傳統。歌棒上每個符號都通過指事或會意的方式表達特定的含義[18]93。

表中的幾何形圖紋表達著豐富的含義,具體的內涵可從刻道國家級代表性傳承人吳通賢那里得知。

從表3及吳老的解讀可以得知,刻道符號不僅有與描述對象相似的象形符號,還有一些特殊的指事符號,同時還包括一些指事符號與象形符號混用的復合型符號[19]。這些符號與文字有許多關聯之處,被學者視作苗族文字的雛形[18]92,漢字的來源之一[20],苗族文化的DNA,刻在楓木上的文字。可見,對刻道符號的文化解讀不局限于對符號本身的闡釋,已經將這些具有指意功能的刻道符號視作文字的雛形及苗族文化的基因。

2.民間解讀——歌花與歌骨。歌師、苗學專家等文化精英是刻道符號解讀工作的主要參與群體,他們建構的關于刻道的釋義體系搭建了認識苗族刻道文化的基本框架。不過,歌棒上的刻道符號并非刻道文化的具體講述,更非《刻道》的歌詞,而是在歌師對歌的提詞器和傳歌時的工具。換句話說,刻道符號是《刻道》歌詞的記憶模式,而歌詞則是符號的表現形式,符號幫助歌師記憶歌詞的內容,但它不是具體的歌詞[17]3。如歌棒正面底端符號的歌詞:

開場:真也走刻道,假也走刻道。

婦女忙織布,梭子響當當,

男人忙抽煙,拍拍土煙袋。

刻道的符號,整齊地排列,

猶如那梳子,梳子的鋸齒。

不準誰來摸,不準誰去碰,

誰要是去摸,誰要是去碰,

歌棒被褻瀆,不成其珍貴。

問:來唱楓木底,歌棒的正面。

遠古的時候,天地初初開,

有一條橫線,有兩條斜線,

三條來相交,纏繞成一朵,

稠密如頭發,亂如狗腳印。

我唱我不知,打結解不開。

斟上一杯酒,以酒做問禮,

請客人回答,讓我也甘心。

答:回答給你聽,砍柴給你背,

客人你聽著,我給你回答。

遠古的時候,天地初初開,

喜尼家來寫,喜金家來刻,

刻了蒂蒂親,開親的根源,

為何你不知,打結解不開?[17]72 - 73

《刻道》的傳唱需要具體的歌詞來支撐,因而歌師和當地民眾承擔起歌詞的記憶與傳遞工作。他們在刻道歌詞傳與授的過程中建構了更為完善的認知體系,即這些唱詞經過世代的傳唱逐漸出現了“歌花”與“歌骨”的分野。

歌骨,苗語稱之為“hsongd hxak”,“hsongd”即為骨頭。歌骨是苗族經由世代刻道歌師傳承下來的,是刻道歌的精華部分,刻道歌能夠延續下來的關鍵所在。同時也是手持不同版本刻道歌棒的各寨歌師能夠在一起對歌的基礎。歌師在長桌宴對歌時,歌骨是不能隨意改動的,否則對歌不僅不能繼續,還會引起其他歌師的嘲笑和不滿。歌花,當地苗語稱為“dus bangx”,即開花之意。在一部歌中,歌骨只占據較少部分,歌花則是一路歌能夠對唱數天的關鍵原因所在。苗族歌師在歌骨的基礎上,由日常生活觸發靈感的創意為藍本,不斷進行歌花的創作。由于主觀性較強,歌師創作的歌花都夾雜著他們生活和情感的烙印。不過,由先輩創作的經典歌花往往能夠得到傳唱。

歌花與歌骨構成了刻道文化的民間解讀。在歌骨與歌花組成的歌詞體系中,歌骨是經歷代歌師傳唱的歌詞經典,歌花則是歌師們對刻道文化內涵的個性化表達,是傳承主體在傳與受的過程中主觀能動性的發揮。也是刻道基因在傳承群體主觀認知體系作用下的積極轉變,這種因時而變的主動性是非物質文化遺產在當今社會中得以活態傳承的重要保障。

(三)刻道的生存基因

刻道是苗族先民訂立婚約的憑證。以楓木棒為載體的刻道在苗族社會充滿了神圣性。苗族同胞在訂親、接親、回門等場合對唱刻道,更像是對婚約訂立(訂親)、履行(接親)過程的演繹。從另一個角度看,苗族先民刻符記事的需求、原始崇拜的心理及婚嫁習俗的傳統構成了刻道的生存基因。

1.刻符記事的需求。刻符記事多盛行于無文字民族,是基于記事的需要發展起來的。在人際交往中,為保障約定的有效執行,需借助相應地契約明晰雙方權利的享有及義務的履行,并規定其中一方反悔,就要受到約定條款的懲罰[17]4。尤其是在娶親、嫁女等重要事件中,締結婚姻的雙方通常以契約的形式記錄兩個家族開親的歷史。乾隆年間的《鎮遠府志》載:“苗族俗無文字,交質用竹木刻數寸,名為木刻。”[21]《刻道歌》則唱道:“開頭唱把柄,把柄有符號,一筆中間橫,橫穿一個×,再筆來相交,刻成一朵花,表示憑證木,把柄就是它,好比是契約,古人留下它。”1可見,刻道源自刻符記事的歷史,是訂親時結親雙方訂立的婚嫁契約,后通過訂親、接親、回門等婚禮儀式的展演,表達雙方對契約的履行。

2.原始崇拜的心理。苗族地區盛行原始崇拜的傳統,山川、河流、樹木、鬼神、牛、鳳鳥等無一不是苗族民眾崇拜的對象。刻道映射了苗族傳統社會自然崇拜和祖先崇拜習俗。其中,制作刻道歌棒的楓樹被視為萬物的始祖。在苗族同胞看來,人類始祖姜央由蝴蝶媽媽所生,蝴蝶媽媽則從楓樹心鉆出,因此楓樹被視為神樹。同時,在苗族民間傳說中,楓樹與本民族英雄蚩尤存在密切關聯,認為蚩尤的鮮血浸入泥土生出了楓樹,因而將其視作蚩尤的化身。楓樹的神圣性決定其用途的制度性。在苗族傳統社會,楓樹主要用于房梁、架橋和歌棒的刻制。且在砍伐楓樹時要遵循嚴格的禁忌。據夯岜寨寨老2吳通勝介紹:“楓樹是我們苗家人的護寨樹,所以在砍之前,要進行祭樹活動。砍樹時要準備好酒、香、和黃紙。凈手后燒香和紙錢,再倒上米酒在樹前祭拜一番,這些完成之后,才能動手砍樹。楓樹的用途亦有嚴格的限制,砍來的楓樹一般被分成3段,上面那段用來刻歌棒,中間那段拿來做房梁柱,下面那節拿去架橋”。1可見,在苗族傳統社會,圍繞楓樹建構了一系列具有神秘性和神圣性的文化體系,2并建立了完善的種、伐制度。同時,基于自然崇拜與祖先崇拜的民間信仰體系增強了以楓木為物質載體的刻道文化的神圣性,從而促進了刻道的傳承與發展。

3.傳統的婚嫁習俗。刻道講述了苗族社會婚姻制度的變遷過程,同時苗族傳統的婚嫁習俗為刻道的傳承提供了重要保障。苗族社會曾盛行姑舅表婚的傳統,即舅家兒子擁有娶姑家女兒的權利,如果姑家想擺脫這種優先婚制,須向舅家支付一筆禮金,苗語稱“也韁”(nix diangb),漢語譯作“舅爺錢”[22]。乾隆年間的《鎮遠府志》中記述了當地苗族社會的這種傳統,即:“姑之女定為舅媳,倘無子,必重獻于舅,謂之外甥錢,否則終身不得嫁或招少年往來。”[21]《刻道歌》中也講述了苗族的這段歷史。起初的舅爺錢十分沉重,后來經過苗族民眾的反抗逐漸減少。20世紀30年代,吳澤霖先生在貴州苗族社會做田野調查時,亦發現都勻等地的苗寨中奉行姑舅表優先婚制[23]。在苗族社會,刻道是苗族婚姻制度從姑舅表婚向自由婚戀變遷的記述和見證。在現代苗族社會中,婚禮儀式延續了擺長桌宴、邀請歌師對歌的傳統。苗族民眾借助婚禮儀式,在長桌宴上通過歌師對唱刻道歌的形式回顧本民族的婚俗歷史,既烘托了吃酒的氛圍,同時也是對祖先抗爭精神的贊譽。因此,擺長桌宴宴請賓客,邀請歌師對歌的傳統婚嫁習俗為刻道等苗族古歌提供了廣闊的展演空間,并通過罰酒制度3強化了刻道的傳承效果。

三、文化基因視角下苗族刻道的傳承

非遺的傳承實際上是基因要素的傳遞,在非遺傳承過程中,如果其基因要素變異了、丟失了,這種非遺就會發生質變[24]56。苗族刻道文化基因的傳承,實質上就是對刻道基因要素的保護。不僅表現為刻道歌棒及符號的傳遞、刻道符號釋義體系的傳承及刻道歌的世代傳唱,還表現為刻道所依附的文化生態的完整性。

(一)苗族刻道傳承的內容

1.外形基因的傳遞。外形基因是刻道傳承的物質載體和表現形式,外形基因的保護是刻道文化傳承的物質基礎。其中,歌棒及刻符不僅是歌師對歌時的提詞器,還是歌師傳歌的媒介物,同時也是刻道標準化的體現。在黔東南地區雖然流行20余個歌棒4版本,但是每一類歌棒的流傳范圍就是一個標準,歌師按照這個標準進行傳唱,區域內的歌師亦按照這個標準進行對歌。苗族歌師圍繞歌棒及刻道符號建構了極具地方性與民族性特征的苗歌體系,并通過歌棒及刻符的傳遞維護著這一體系的持續運轉。因此,歌棒的傳遞是刻道文化傳承的重要物質支撐。此外,長桌宴對歌的表達形式也是刻道外形基因的重要構成。刻道雖源于記事的需求,但隨著刻道由實用的藝術轉向審美的藝術,表現性成為刻道最顯著的藝術特征。歌師在長桌宴等公眾場合對歌,既是對刻道的儀式展演,亦是對民族記憶和歷史記憶的再現,是刻道生活化、活態化傳承的重要途徑。

2.內涵基因的傳承。刻道的內涵基因是指由歌師、學者等圍繞刻道符號建構的釋義體系,它是刻道文化傳承的重要方面。刻道的內涵基因包括歌師、文化研究者對歌棒符號的文化解讀及刻道歌師圍繞歌棒符號進行的歌詞創作。一方面,歌師及文化研究者對歌棒的每一面、每一格符號的能指及所指進行了系統化分析。并從符號學、語言學、音樂學、社會學等視角切入,剖析符號背后的意義。進而提出刻道是記事需求下的產物,并認為刻道在苗族傳統社會扮演契約的功能;指出歌棒符號是苗族文字的雛形,是苗族婚姻的活化石。另一方面,歌師通過歌骨的傳承與歌花的創新,不斷豐富著刻道文化的民間解讀系統。歌師等文化精英關于刻道符號的解讀與價值意義建構旨在維護刻道在苗族文化系統中的優勢地位。在苗族傳統社會,刻道的記事、契約及娛樂功能使其成為苗族文化系統中不可或缺的一部分。但是,隨著社會變遷的不斷深入,刻道在苗族社會中的地位逐漸降低,記事、契約的功能幾近消亡,刻道的存續價值面臨著巨大的挑戰。在此背景下,對刻道內涵基因的識別與傳承顯得尤為重要。

3.生存基因的保護。文化基因作用的發揮取決于信仰、習俗、觀念等所構成的文化生態。刻符記事、原始崇拜、婚嫁習俗等基因要素曾是苗族刻道產生的重要條件,是其賴以生存和發展的文化土壤。其中,刻符記事的需求是刻道興起的先決條件;苗族傳統社會的婚嫁習俗為刻道的傳播和發展提供了便利條件;苗族同胞自然崇拜和祖先崇拜的文化心理則為刻道的傳承打下了牢固的思想基礎。不過,生存基因的保護不是對傳統生活方式和社會習俗的回歸,而是結合現實的需求,對刻道的生存基因進行活態保護。

(二)苗族刻道傳承的途徑

1.建立功能完善的刻道專題博物館。博物館是收藏文物、研究文化、展示文明的重要場所,具有收藏、展示、教育及研究四方面功能[25]。刻道的傳承,尤其是外形基因的傳遞需要以多功能專題博物館為依托。刻道專題博物館于2011年落成,館址選在?陽河畔,面積約170平方米,分為“扁金家居展”“扁金閨女房”“扁金父母屋室”“扁金織錦室”“扁金農具展”五個展廳,收藏了刻道文化相關物品500余件,并收集了28根來自不同地區的刻道歌棒。不過,該館不僅設施簡陋且功能單一,僅僅是刻道及相關文化的展示,未能發揮教育、研究和傳習的功能。2018年,刻道文化展示館落成,該館建在刻道的核心傳承地——楊柳塘鎮夯岜寨。刻道展示館除承擔傳承人培訓外,還有少量歌棒、蘆笙及生活用具展品,而與刻道相關的研究成果和影像資料并未在館中出現。可見,新的展示館并沒有形成博物館+的聚力,僅僅發揮著傳習的功能。多功能刻道文化展示館不僅要有歌棒等刻道物質載體的展示,還要有刻道符號講解和歌師對歌展示等環節。同時,博物館還要發揮傳承人培養,刻道文化研究等功能。概言之,多功能刻道文化展示館不僅是對刻道外形基因的陳列和展示,同時也是對內涵基因的講解和傳播,是集靜態保護和動態傳承為一體的新型場館。

2.建立健全刻道傳承保護制度。目前,我國的非遺傳承保護的制度主要有代表性項目名錄制度、代表性傳承人制度、文化生態保護(實驗)區制度和法律制度。幾種制度的側重點不同,代表性項目名錄制度關注的是項目本身;代表性傳承人制度重點關注的是人;文化生態保護區制度則是以區域內的非遺項目為核心,關注的重點是區域,并圍繞項目的輻射范圍可分為核心區、過渡區和邊緣區;法律制度則是通過《中華人民共和國非物質文化遺產法》(以下簡稱非遺法)及其他法律法規規范非遺傳承保護的行為[24]54。4種制度相互補充,促進了非遺的傳承和發展。刻道現行的傳承保護制度主要是代表性名錄制度、代表性傳承人制度和法律制度。不過,作為國家級非遺項目的刻道,尚未建立完整的四級名錄體系,其代表性傳承人不僅數量少且集中在夯岜寨一地,不利于刻道輻射范圍的擴大。同時,作為刻道傳承與保護的法律依據,《非遺法》僅對非遺傳承的行為進行了宏觀的、概念性的指導,并未制定詳細的傳承保護規范及相應的評估機制。當地的文化生態保護區建設更是停留在申報階段。因此,要不斷完善刻道的四級名錄體系,認定相應的代表性傳承人,同時要制定地方性法律法規,明確傳承人的責任,規范其傳承行為。此外,還要加快黔東南苗族文化生態保護區建設,并將刻道文化作為保護區的重點項目進行傳承和保護。

3.大力培養刻道傳承群體。刻道等非遺的傳承與保護歸根到底是對傳承制度、傳承環境和傳承主體的保護[26]。其中歌師作為刻道傳承的實踐主體,不僅是刻道文化的傳承者(包括帶徒授藝與刻制歌棒),同時也是刻道文化的解讀者,甚至是苗族文化體系的重要構建者。同時,在苗族刻道的釋義體系中,歌師不僅掌握了刻道符號的解釋權,并通過歌骨的傳承和歌花的創作,不斷豐富、完善刻道符號的釋義體系。因此,歌師的培養對刻道文化的傳承起著至關重要的作用。受生計方式、婚姻習俗、娛樂方式的影響,刻道的傳承群體規模呈現縮小趨勢,需借助政府的支持,通過代表性傳承人的認定與考核、傳習所的設立、傳承興趣的培養及傳承人培訓班的舉辦等方式擴大傳承群體的規模與影響力。

4.營造良好的刻道生存空間。刻道傳承的關鍵在于保護它賴以生存的環境,維護文化生態的完整性[27]。近年來,受生計方式、婚嫁習俗、娛樂方式等變遷的影響,刻道的生存面臨諸多困難。不僅呈現出傳承群體規模不斷減小的趨勢,還表現為刻道文化感召力和影響力的逐漸降低。同時刻道逐漸被邊緣化,淡出民眾的日常生活。不過,隨著遺產化與節日化實踐的開展,刻道不僅完成了民間文化向國家遺產的身份轉變,并通過內容的建構、展演空間的建構及價值形象的建構,為刻道提供了新的傳承場域與文化空間。但是政府主導下的遺產化和節日化的進程顯然缺乏持續的動力和有效的感召力。因此,應充分發揮傳承群體的主導作用,并在政府及專家學者的支持和引導下創造有利于刻道活態傳承的生存空間。

刻道是苗族先民基于記事需要而產生的,具有契約功能的敘事傳統。苗族歌師借助歌棒、刻符、《刻道歌》等表現形式,對刻道進行傳唱,并建立了完善的釋義體系。在歌師長期的傳承實踐中,刻道逐漸凝結出特有的外形基因、內涵基因和生存基因,并通過這些基因要素的傳遞,實現了刻道文化的傳承和發展。文化傳承的關鍵在于基因要素的傳承,需要我們遵循唯一性、獨特性、時間性及總體優勢的原則,通過要素解構、類型比較、文化系統驗證等方式識別傳統文化的基因要素,并在政府、學者、傳承群體的共同努力下傳承和保護傳統文化的基因要素。

參考文獻:

[1]? 理查德?道金斯.自私的基因[M].盧允中,張岱云,陳復加,等譯.北京:中信出版集團,2018:222.

[2]? 蘇珊·布萊克摩爾.謎米機器——文化之社會傳遞過程的“基因學”[M].高申春,等譯.長春:吉林人民出版社,2001:4.

[3]? 劉長林.宇宙基因?社會基因?文化基因[J].哲學動態,1988(11):30 - 31.

[4]? 吳秋林.原始文化基因論[J].貴州民族學院學報(哲學社會科學版),2008(4):5.

[5]? 趙傳海.論文化基因及其社會功能[J].河南社會科學,2008(2):115 - 116.

[6]? 劉沛林.古村落文化景觀的基因表達與景觀識別[J].衡陽師范學院學報,2003(4):1 - 8.

[7]? 柏貴喜,陳文苑.南方少數民族傳統手工藝資源及其基因圖譜編制設想[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2017(5):46 - 47.

[8]? 王慶賀.朱仙鎮木版年畫的文化基因研究[J].銅仁學院學報,2020(4):61.

[9]? 劉沛林.家園的景觀與基因——傳統聚落景觀基因圖譜的深層解讀[M].北京:商務印書館,2014:102.

[10]王慶賀.后申遺時代民族文化的節日化建構及其實踐理性[D].武漢:中南民族大學,2018.

[11]成文魁.苗族《開親歌》中的“刻道”(歌棒)淺識[J].貴州民族研究,1985(1):139.

[12]胡最.傳統聚落景觀基因的識別與提取方法研究[J].地理科學,2015(12):1521.

[13]費孝通.從史祿國老師學體質人類學[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1994(5):112.

[14]傅鏗.文化:人類的鏡子[M].上海:上海人民出版社,1990:106.

[15]柏貴喜.民族傳統文化傳承體系及其建構——基于系統論、控制論的視角[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2017(5):62.

[16]吳光祥.刻道:苗族的婚姻習俗及其母體研究[J].藝文論叢,2016(3):53.

[17]劉峰,吳小花.刻道[M].貴陽:貴州民族出版社,2012.

[18]蘇曉紅.苗族刻道淵源及文化內涵初探[J].貴州民族研究,2008(4):93.

[19]王慶賀.黔東南苗族“刻道”的構成要素及文化內涵探析[J].民族藝林,2019(3).

[20]李平.“刻道”對文字產生的認識意義[J].中央民族大學學報,2015(2):163 - 167.

[21]鎮遠府志[M]//中國地方志集成.成都:巴蜀書社,2006.

[22]曹端波,付惠平.貴州東部高地苗族的婚姻、市場與文化[M].北京:知識產權出版社,2013:20.

[23]吳澤霖,陳國鈞.貴州苗夷社會研究[M].北京:民族出版社,2004:276.

[24]柏貴喜,王通.我國非物質文化遺產傳承保護的標準體系構建[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020(4).

[25]單霽翔.關于新時期博物館功能與職能的思考[J].中國博物館,2010(4):4.

[26]張媛,柏貴喜.文化身份合法化與民族文化傳承的實踐主體建構——以貴州省思南縣儺文化傳承為例[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2018(5):57.

[27]孫玉森.貴州施秉苗族“刻道”音樂的文化生態研究[J].凱里學院學報,2015(4):20.

[責任編輯:吳 平]