全球價值鏈地位變化對勞動力就業影響

——基于偏向型技術進步視角的分析

□董丹丹 張 函 李凱杰

一、引言

如何擴大就業規模、優化就業結構、實現高質量充分就業,是我國經濟高質量發展的一個重要問題。中國作為全球價值鏈參與程度最高的國家之一(呂越和呂云龍,2016)[1],對外貿易額由2000 年的4743.0 億美元上升到2019 年的45778.9 億美元,增長了大約8.65 倍;加工貿易出口總額從2000 年的1376.52 億美元增加至2019 年的7354.7 億美元。中間品出口所創造的就業從1995 年的4951 萬人/年增加到2019 年的9278萬人/年,其中技能勞動力的就業規模增加了1—4 倍(衛瑞和張少軍,2014)[2]。如果不考慮間接情況下對就業的帶動,參與全球價值鏈分工就可以直接為我國吸收大約1800 萬—2100 萬人的勞動力(盧仁祥,2014)[3]。已有大量文獻研究結論表明:全球價值鏈地位會通過規模效應、替代效應以及技術溢出效應等顯著影響就業(趙玉煥等,2019;史青和趙躍葉,2020)[4-5]。

除此以外,技術進步也是影響就業的另一重要因素。現實中的技術進步往往呈現出偏向型特征。技術進步的要素偏向型會改變生產過程中資本和勞動的相對投入比例進而影響就業規模,資本偏向型技術進步提高了生產過程中資本的相對投入比例,并推動技術進步以發展高科技或資本密集型產業為主,以節約更多的勞動力,從而不利于就業增長。另外,技術進步的技能偏向型會增加對高技能勞動力需求,且高技能勞動力密集型產業的技能偏向型技術進步將更有利于高技能勞動力就業,從而改變就業結構。

各國在全球價值鏈分工中所處地位的不同會引致技術進步方向的變化。全球價值鏈中上下游合作伙伴的不同技術進步偏向會通過產業鏈影響一國進出口企業的技術水平,進而影響該國的技術進步方向(Coe 和Helpman,1995)[6]。因此,從全球化貿易的進程看,全球價值鏈地位的變化不僅會直接對勞動力就業規模產生影響,還會通過影響一國的技術進步偏向影響就業規模。也就是說,如果單獨分析全球價值鏈或偏向型技術進步對就業的影響,其結果可能會不同于兩者結合起來對就業的影響效果。基于此,本文試圖解決以下幾個問題:全球價值鏈地位的變化對國內就業規模產生了怎樣的影響?影響路徑是什么?其中:偏向型技術進步發揮了什么作用?是形成良性的促進作用,導致勞動力就業的增加,還是產生了負向效應,降低了對勞動力的需求?

二、文獻綜述

與本文研究相關的文獻有三類:一類是全球價值鏈地位與就業關系,多數研究考察了全球價值鏈地位對就業規模和就業結構的影響。盛斌和馬濤(2008)[7]從中間品貿易出發,研究發現中間品貿易有利于擴大中國整體的勞動力相對需求,發達國家將更多低端中間品的生產遷移至中國,使得國內大量的勞動力得以利用,參與全球價值鏈相當程度上解決了中國的就業問題。Anderson 和Karpaty(2007)[8]則認為,參與全球價值鏈對發達國家來說不僅僅只有好的一面,同時也有諸多弊端。呂越等(2018)[9]采用傾向得分匹配-倍差法(PSMDID)和廣義傾向得分法(GPS)得出類似的結論,且發現全球價值鏈融入的就業促進作用在資本密集型企業、技術密集型企業、民營企業和東中部企業中的效果更為顯著。大多數學者都認為參與全球價值鏈分工能夠促進技能勞動力就業,改善就業結構(馬風濤等,2015;劉海云等,2016)[10-11]。楊飛等(2019)[12]研究了全球價值鏈參與對不同技能勞動力就業的影響,均認為參與全球價值鏈顯著提升了高、中、低技能勞動就業,其中:高技能勞動就業增加最快。相反,肖威(2017)[13]認為參與全球價值鏈分工并未增加制造業對高技能人才的相對需求,主要是吸收了較為低端的勞動力就業。第二類是偏向型技術進步和就業的關系。王光棟(2014)[14]通過實證檢驗發現資本偏向型技術進步總體上對就業產生不利影響,但是對就業有正效應的技術進步是可以改善這一不利影響。劉國暉等(2016)[15]認為在短期內,資本偏向型技術進步會降低對技能勞動力的需求,但在長期時其對勞動力就業總量是有利的。張月玲和葉何忠(2014)[16]研究發現我國的技術進步表現為資本和技能雙重偏向,對技能勞動力來說,資本偏向型的技術進步是對其不利的;對于非技能勞動力來說,當技能和非技能勞動力投入比例適當時,資本偏向型的技術進步不會擠出非技能勞動力,當技能和非技能勞動力投入配比失衡時,技術進步的資本偏向會對非技能勞動力產生替代作用,降低對其需求。第三類是全球價值鏈地位和偏向性技術進步的關系。李強(2014)[17]認為全球價值鏈嵌入方式的不同對技術進步方向的影響是不同的,只有全球價值鏈是以“產業型”方式嵌入,才會促使該國技術進步偏向能源。楊博等(2019)[18]則認為全球價值鏈地位提升會使技術進步偏向能源。張莉等(2012)[19]、陳歡和王燕(2015)[20]基于中國國際貿易數據研究發現:發展中國家通過國際貿易可以進口發達國家的機器設備和高技術產品,從而復制發達國家的技術,使技術進步偏向資本。

從上述研究可以看出,相關研究關注了全球價值鏈地位與就業、偏向型技術進步與就業以及全球價值鏈地位與偏向性技術進步兩兩之間的關系,少有研究從偏向性技術進步的視角考察全球價值鏈地位對就業的影響。基于此,本文將全球價值鏈地位、偏向性技術進步與就業納入統一框架進行分析,從有偏向性技術進步視角揭示全球價值鏈地位對勞動力就業的影響。

三、全球價值鏈地位影響勞動力就業的理論機制

(一)全球價值鏈地位直接影響就業的理論機制

全球價值鏈地位變動可以通過轉移效應、規模效應和產業升級效應對就業規模產生影響。首先,隨著全球價值鏈地位的提升,一些國家會將部分低技術生產階段轉移到其他國家,從而使轉出國勞動力需求下降,轉入國勞動力需求增加。一般來說,發達國家會將加工、組裝等低技術生產階段轉移至發展中國家進行生產,若發達國家轉移分工任務的技術水平高于發展中國家,則會增加發展中國家對技能勞動力的需求;若技術水平低于發展中國家,則會增加對非技能勞動力的需求。總體來說,生產階段的轉移能夠增加發展中國家就業規模。其次,全球價值鏈地位的提升能夠吸引更多的外商投資,大量的資本涌入能夠擴大企業的規模和效益,從而提高對勞動力的需求。最后,對于未參與全球價值鏈產業來說,參與全球價值鏈能夠分享價值鏈的價值,獲得企業價值增值,從而促進產業起步和升級,新工藝、新產品的引入將產生新的部門,直接增加就業崗位。針對發展中國家全球價值鏈地位不高的現實情況,全球價值鏈地位提高的產業升級效應能夠增加對勞動力的需求。

基于以上分析可知,全球價值鏈地位的轉移效應、規模效應和產業升級效應均對就業有正向促進作用,但對技能、非技能勞動力就業的影響無法預期。因此,本文提出以下理論假說:

假說1:全球價值鏈地位的提高能夠促進勞動力就業;

假說2:全球價值鏈地位的提高對技能勞動力和非技能勞動力就業的影響無法預期。

(二)偏向型技術進步視角下全球價值鏈地位影響就業的理論機制

全球價值鏈地位主要通過技術溢出效應、競爭效應和市場規模效應等改變技術進步偏向型,從而影響勞動力就業。

第一,對于發展中國家來說,不同來源中間品技術水平和技術進步方向的差異會導致進口國技術進步方向的差異。高技術的中間品中往往蘊含豐富的資本和技術要素,進口該類產品會促進發展中國家技術進步偏向資本。因此,隨著全球價值鏈地位的提升,一國會進口更多蘊含高技術和資本的中間品,從而導致技術進步偏向資本。第二,隨著全球價值鏈嵌入位置提升,一國將面臨更激烈競爭與更高產品質量要求,中間品生產部門需要積極引進發達國家技術和專利,加大研發投入,提高自主創新能力,不斷調整其產品的種類、品質和技術含量,從而滿足世界市場的要求。第三,全球價值鏈嵌入會使一國轉向國際市場,產品市場規模擴大,企業為獲得更高的利潤會傾向于使用偏向勞動的技術。當發展中國家處于全球價值鏈低端位置時,其更多的是通過擴大勞動密集型產品輸出來增大出口產品中國內增加值比重,此時全球價值鏈地位的提高會導致技術進步偏向勞動。

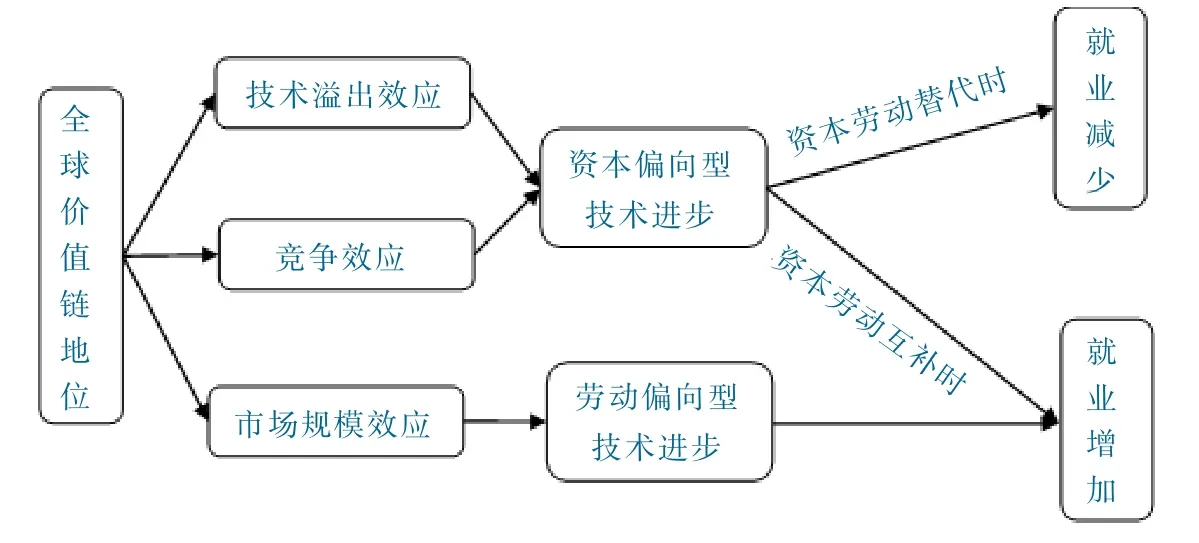

綜上,全球價值鏈地位的變化可以通過改變技術進步偏向而作用于勞動力就業。對于發展中國家來說,一方面全球價值鏈地位的提升會通過技術溢出效應和競爭效應使國內的技術進步偏向資本,另一方面會通過市場規模效應使技術進步偏向勞動。因此,全球價值鏈地位變化對偏向型技術進步的影響具有不確定性。同時勞動偏向型技術進步會提高生產過程中勞動的投入,增加對勞動力的需求,增加就業;當資本和勞動是互補關系時,資本偏向型的技術進步能夠提高勞動力就業水平;當資本和勞動是替代關系時,資本偏向型技術進步會導致對勞動力的需求減少,破壞就業。總的來說,全球價值鏈地位變化通過影響技術進步偏向而作用于勞動力就業規模的具體結論是不確定的,需要進行實證檢驗。全球價值鏈地位、偏向型技術進步與就業關系,如下圖所示。

圖 全球價值鏈地位、偏向性技術進步影響勞動力就業理論機制

根據以上分析,本文提出以下理論假說:

假說3:偏向型技術進步是全球價值鏈地位影響就業的重要渠道;

假說4a:當全球價值鏈地位提高引致技術進步偏向勞動時,偏向型技術進步在全球價值鏈地位影響就業過程中發揮正向促進作用;

假說4b:當全球價值鏈地位提高引致技術進步偏向資本時,偏向型技術進步在全球價值鏈地位影響就業過程中發揮的作用取決于資本和勞動的關系:資本和勞動互補時,發揮正向促進作用;資本和勞動相互替代時,發揮負向抑制作用。

四、實證分析

(一)模型構建

結合上文理論分析,借鑒趙玉煥等[4]研究,構建如下計量模型:

為進一步探究全球價值鏈不同參與方式對勞動力就業規模的影響,用全球價值鏈前向參與度(GVCPt_fit)和后向參與度指數(GVCPt_bit)替換全球價值鏈地位指標。同時,為揭示全球價值鏈地位變化對不同類型勞動就業規模影響的差異,本文分別用技能勞動就業規模(HLit)和非技能勞動就業規模(LLit)替換勞動力就業規模。其中,i 表示省份,t 表示年份,被解釋變量Lit表示勞動力就業規模,核心解釋變量GVCPsit表示全球價值鏈的位置指數,Xit為控制變量合計,主要包括行業發展水平(Y)、貿易開放水平(O)、勞動力工資水平(W)、資本投入水平(K)、行業赫芬達爾指數(H)等。γi為行業固定效應,ηi為年份固定效應,εit、uit為隨機擾動項。

為了考察偏向型技術進步在全球價值鏈地位影響就業的關鍵作用,構建如下中介效應模型:

其中Xit為控制變量,各變量以及控制變量選取與前文相同,Dit為偏向型技術進步指標。

(二)變量說明和數據來源

1.被解釋變量:Lit表示各行業勞動力就業規模,用規模以上工業企業平均用工人數衡量。HLit表示技能勞動力就業規模,用規模以上工業企業科技活動人員數衡量,LLit表示非技能勞動力就業規模,用行業勞動力就業總規模減去技能勞動力就業規模衡量。

2.核心解釋變量:GVCPsit、GVCPt_fit和GVCPt_bit分別表示全球價值鏈的位置指數、前向參與度指數和后向參與度指數,根據UIBE 數據庫整理計算得到。

3.中介變量:偏向性技術進步指數Dit,依據戴天仕和徐現祥(2010)[21]的研究,構建了基于CES 生產函數的技術進步偏向指數,并利用標準化供給面系統方程來測算要素替代彈性及分配參數,計算出了中國技術進步偏向性。

4.控制變量:本文根據相關理論及實際經驗,借鑒趙玉煥等(2019)[4]的做法,選取包含要素稟賦和行業特征兩方面的控制變量集X。其中:要素稟賦包含資本投入水平,資本投入水平(K)以資本存量來表示,利用永續盤存法估算。行業特征包含行業發展水平(Y)、對外開放水平(O)、勞動力工資水平(W)和行業赫芬達爾指數(H)。行業發展水平(Y)采用各行業規模以上工業企業的工業增加值衡量。對外開放水平(O)以進出口貿易總額與工業增加值之比來表示。勞動力工資水平(W)用工業分行業工資水平表示。行業赫芬達爾指數(H)用行業增加值占比的平方和來表示。

考慮到國民經濟行業分類標準與國際標準產業分類的差異,為了實現數據口徑的一致性,本文根據聯合國網站的合并匹配準則篩選出16 個制造業行業。同時由于UIBE 數據庫劃分了比較詳細的行業且能提供不間斷的時間序列數據,但數據只更新到2014 年,所以本文選取2000—2014 年16 個制造業行業的數據為研究對象。數據主要來源于《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國勞動統計年鑒》《中國工業經濟統計年鑒》、UN Comtrade 數據庫、UIBE 數據庫。

(三)基準回歸結果

本文首先利用F 檢驗拒絕了建立混合回歸模型的假設,然后通過Hausman 檢驗拒絕了建立隨機效應模型的假設,最終選擇固定效應模型進行回歸分析。表1 所示為全球價值鏈地位對中國制造業整體勞動力就業規模的影響。第(1)、(2)列是全球價值鏈地位對制造業整體就業規模影響的回歸結果。第(3)、(4)列是全球價值鏈前向和后向參與度對制造業整體勞動力就業規模影響的回歸結果。其中:第(1)和第(3)列控制了行業固定效應,第(2)和第(4)列在行業固定的基礎上加入了年份固定效應。從結果來看,各變量系數均通過了顯著性檢驗。第(1)和第(2)列的回歸結果顯示:全球價值鏈地位的回歸系數為正,且在1%的顯著性水平下顯著,說明全球價值鏈地位的提升能夠促進勞動力就業,該結論驗證了假說1。第(3)和(4)列的回歸結果顯示:全球價值鏈前向參與度的回歸系數為正,且在1%的顯著性水平下顯著,說明全球價值鏈前向參與度的增強能夠促進勞動力就業。由第(4)列可知,全球價值鏈前向參與度每提升1 個單位,會使制造業就業總量增加2.425%。

表1 全球價值鏈對就業規模影響的回歸結果

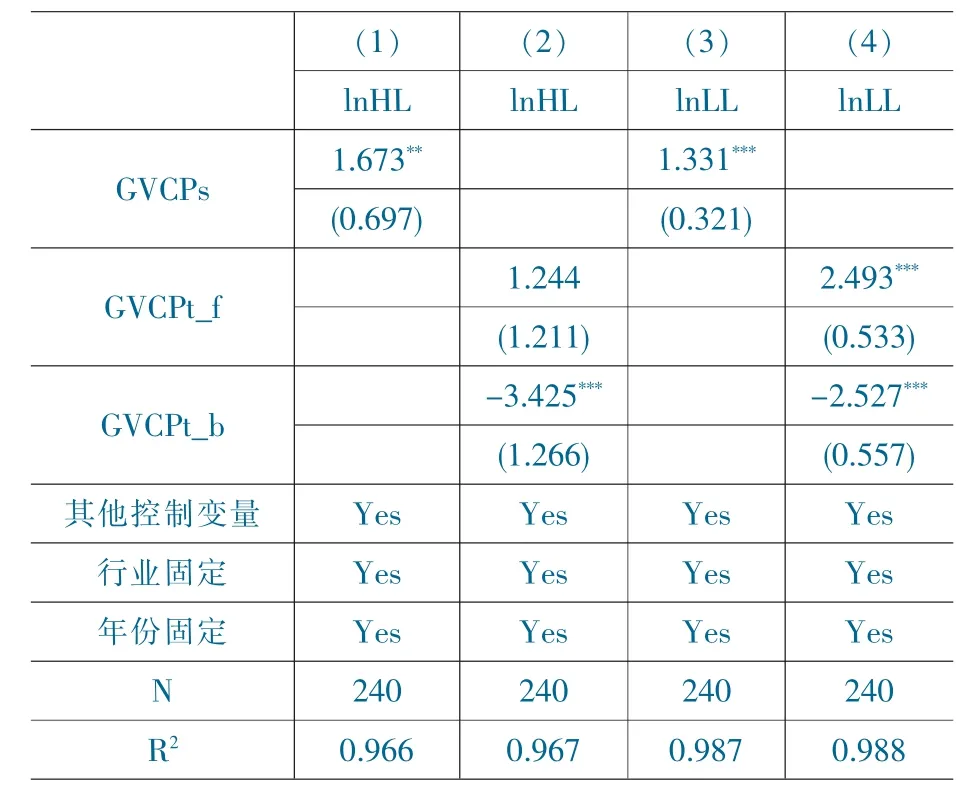

表2 所示為全球價值鏈對制造業技能和非技能勞動力就業規模的影響,該分析結果是對假說2 的有效驗證。從全球價值鏈地位來看,第(1)和第(3)列分別顯示了全球價值鏈地位對制造業技能和非技能勞動力就業規模影響的回歸結果。由第(1)列可知,全球價值鏈地位的變化對技能勞動力就業影響的系數在5%的顯著性水平下顯著為正,說明全球價值鏈地位的提升能夠帶動國內技能勞動的就業,且全球價值鏈地位每提高1 個單位能夠使技能勞動力增加1.673%。全球價值鏈地位的變化對非技能勞動力就業影響在1%的顯著性水平下顯著為正,說明全球價值鏈地位提升同樣能夠推動非技能勞動力就業的增加,全球價值鏈地位每提高1 個單位能夠使非技能勞動力增加1.331%。通過對比第(1)和第(3)列可知,全球價值鏈地位提升對技能勞動力的影響大于對非技能勞動力的影響,即全球價值鏈地位提升能夠優化勞動力就業結構。

表2 全球價值鏈對制造業技能和非技能勞動力就業規模影響的回歸結果

從全球價值鏈參與度來看,第(2)和第(4)列分別顯示了全球價值鏈前向和后向參與度后對制造業技能和非技能勞動力就業規模影響的回歸結果。由第(2)列可知全球價值鏈前向參與度對技能勞動力就業規模的影響并不顯著。由第(4)列可知,全球價值鏈前向參與度對非技能勞動力就業規模的影響顯著為正,且在1%的水平下顯著為正,說明前向聯系全球價值鏈參與度的加深能夠提高對非技能勞動力的需求,且全球價值鏈前向參與度每提升1 個單位,非技能勞動力將會增加2.493%。對比分析第(2)和第(4)列可以發現,全球價值鏈前向參與度提升對就業規模的正向促進作用主要來自于其對非技能勞動力需求的增加。

(四)穩健性檢驗

為進一步驗證前文主要結果的可靠性與穩健性,避免內生性對估計結果產生偏誤,本文進行了穩健性檢驗。

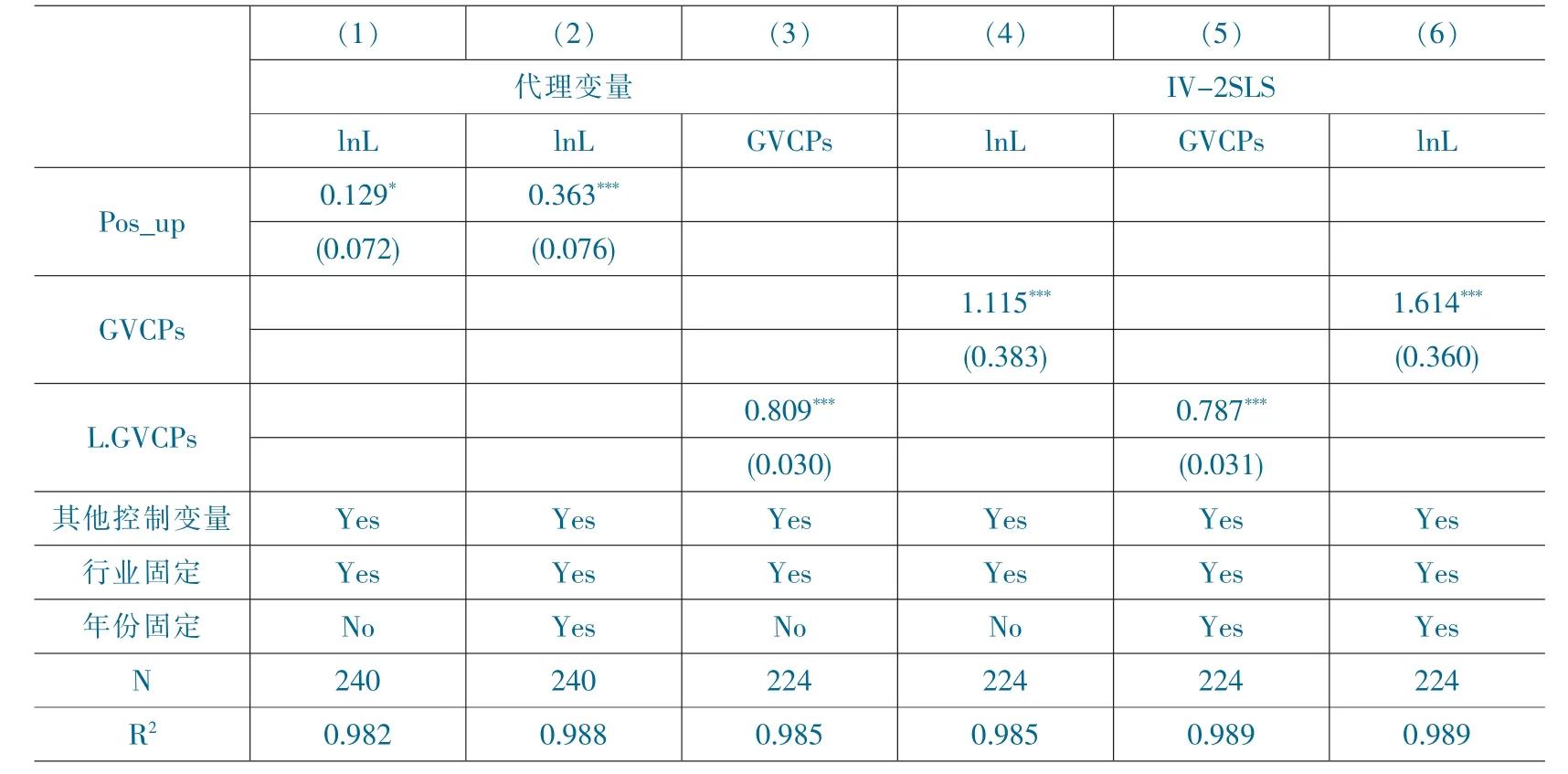

首先,為緩解測量誤差帶來內生性問題,本文采用全球價值鏈上游度指數(Pos_up)作為全球價值鏈地位指數的代理變量,具體估計結果如表3 第(1)、(2)列所示,其中第(1)列控制了行業固定效應,第(2)列在第(1)列的基礎上控制了年份固定效應。估計結果顯示全球價值鏈地位的回歸系數為正,與前文基準回歸結果基本一致。其次,本文選取全球價值鏈地位滯后1 期為工具變量進行2SLS 估計,具體估計結果如表3 第(3)-(6)列所示,其中第(3)、(4)列控制了行業固定效應,第(5)、(6)列在行業固定的基礎上加入了年份固定效應。從回歸結果來看,全球價值鏈地位的系數仍顯著為正,說明全球價值鏈地位的提升對勞動力就業具有促進作用,與基準回歸結果基本一致,因此,表2 的估計結果是穩健的,再次驗證了理論假說1。

表3 穩健性檢驗1

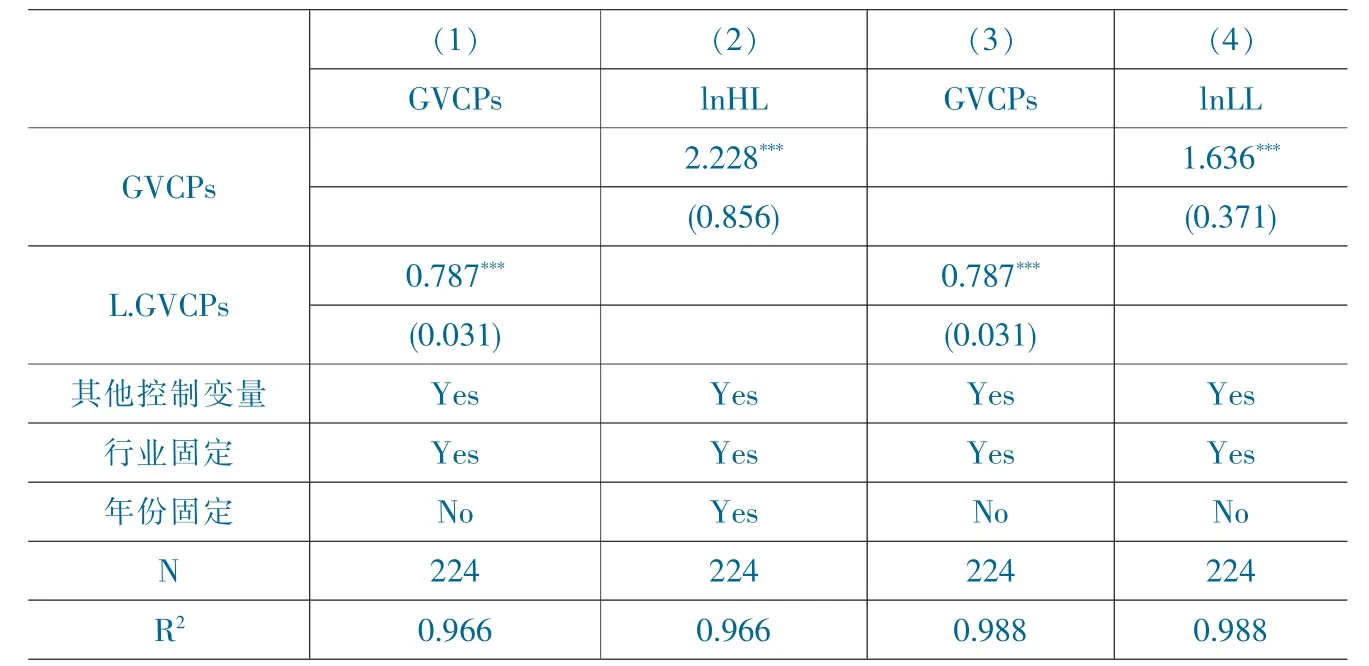

為驗證假說2 的穩健性,本文仍選取全球價值鏈地位滯后1 期為工具變量,具體估計結果如表4 所示。從回歸結果來看,全球價值鏈地位的系數顯著為正,說明全球價值鏈地位的提升對技能勞動力和非技能勞動力的就業均具有促進作用,與表2 的回歸結果基本一致,因此,表2 的估計結果是穩健的,再次驗證了理論假說2。

表4 穩健性檢驗2

五、擴展分析:基于行業異質性和偏向型技術進步的考察

(一)行業異質性分析

在基準回歸中,本文驗證了全球價值鏈地位的提高能夠擴大勞動力、技能勞動力和非技能勞動力的就業規模,但這一估計結果僅僅能反映制造業全行業的平均處理效應。考慮到制造業細分行業之間存在差異,全球價值鏈地位對勞動力就業規模的影響也可能存在差異。因此,本文分析了行業異質性條件下全球價值鏈地位對勞動力就業規模的影響,具體結果如表5。

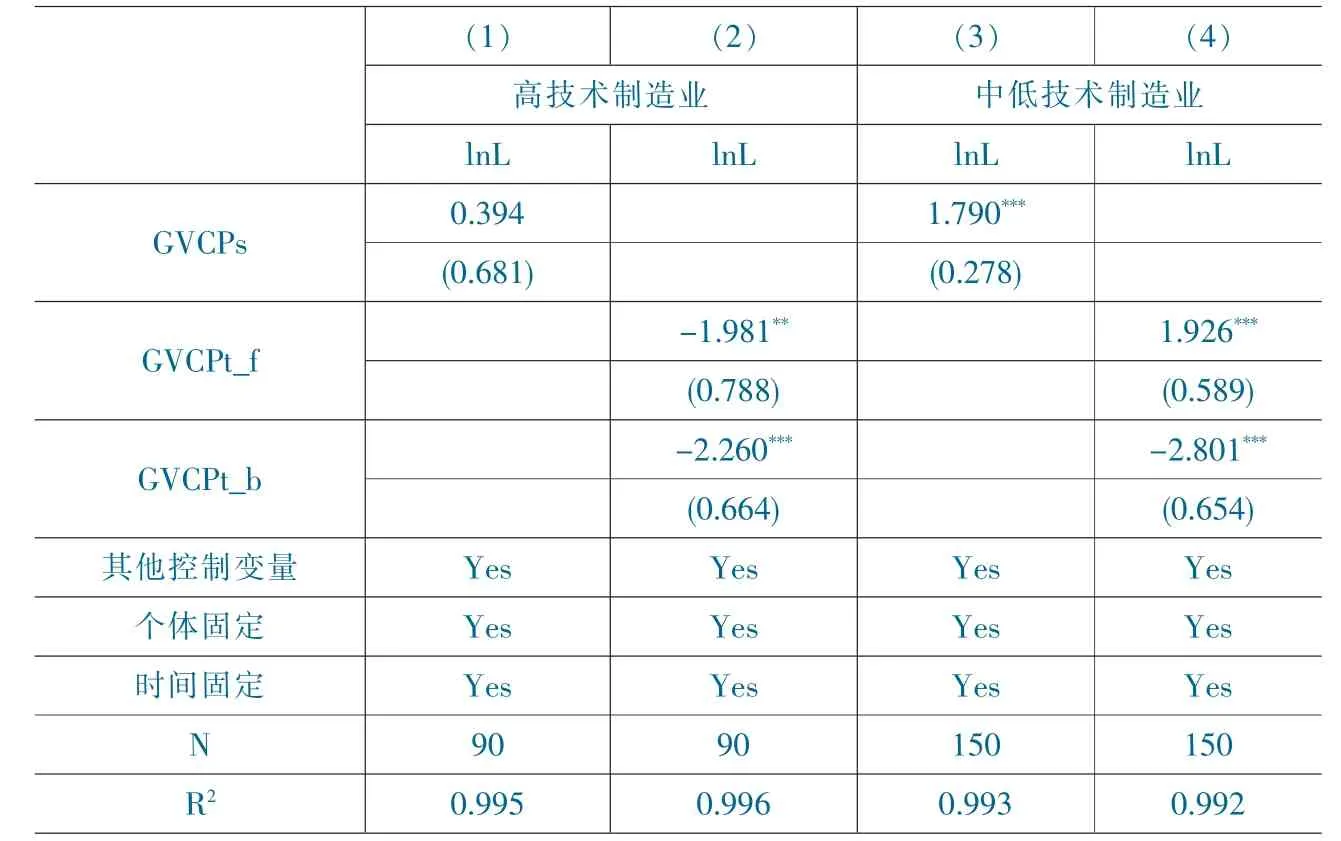

表5 是全球價值鏈對不同類型行業就業規模影響的回歸結果。第(1)-(2)列為高技術制造業的回歸分析結果。第(1)列為全球價值鏈地位對高技術制造業就業規模的影響,第(2)列為全球價值鏈前向和后向參與對高技術制造業就業規模的影響。根據回歸結果可以發現:全球價值鏈地位的系數為正,但是沒有通過顯著性檢驗,說明全球價值鏈地位的提升會增加對高技術行業就業市場對勞動力的需求,但是作用并不明顯。全球價值鏈前向參與的系數在5%的顯著性水平下顯著為負,即全球價值鏈前向參與程度的加深會減少中國高技術行業就業市場對勞動力的需求。全球價值鏈后向參與的系數同樣在1%的顯著性水平下顯著為負,即全球價值鏈后向參與程度的加深會減少中國高技術行業就業市場對勞動力的需求,且全球價值鏈后向參與程度每提高1 個單位,高技術行業就業總量將下降2.260%。

表5 全球價值鏈對不同類型行業就業規模影響的回歸結果

第(3)—(4)列為中低技術制造業的回歸分析結果。第(3)列為全球價值鏈地位對中低技術制造業就業規模的影響,第(4)列為全球價值鏈前向和后向參與對中低技術制造業就業規模的影響。根據回歸結果可以發現:全球價值鏈地位和全球價值鏈前向參與的系數為正,且均在1%的顯著性水平下顯著。

(二)偏向型技術進步的作用

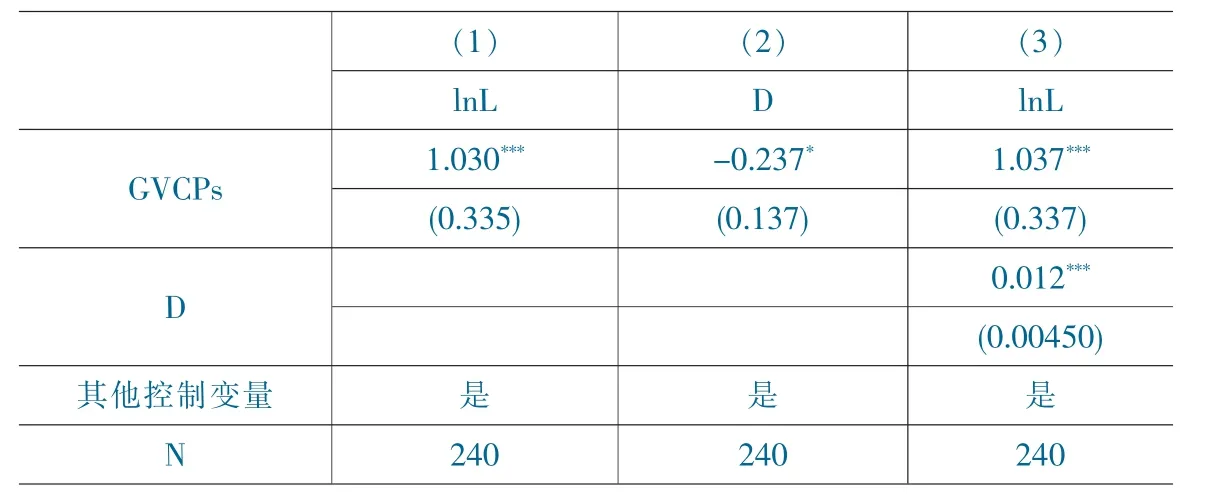

根據前文分析,偏向型技術進步在全球價值鏈地位影響就業中起關鍵中介作用。結合前文計量模型,實證檢驗了偏向型技術進步的作用,結果如表6 所示。

表6 中介效應模型估計結果

第(1)列為基礎回歸結果;第(2)列為全球價值鏈地位對技術進步偏向的影響,第(2)列全球價值鏈地位的系數顯著為負,說明全球價值鏈地位和技術進步偏向之間是負向相關的,即全球價值鏈地位提升可能會引致技術進步偏向勞動。第(3)列為基礎回歸加入技術進步偏向指數的回歸結果,全球價值鏈地位的系數在1%的顯著性水平下顯著為正,技術進步偏向指數的系數在1%的顯著性水平下顯著為正。這一結果表明,全球價值鏈地位的提升會使技術進步偏向勞動,勞動偏向型的技術進步會進一步增加勞動力需求。技術進步偏向在全球價值鏈地位影響就業規模的過程中發揮了中介作用,即偏向型技術進步是全球價值鏈地位影響就業規模的重要渠道,該結論驗證了假說3 和假說4a。

六、主要結論與政策啟示

(一)主要結論

基于2000—2014 年中國16 個制造業行業的面板數據,本文較為系統地考察了全球價值鏈地位、偏向型技術進步對勞動力就業規模的影響。主要結論如下:第一,全球價值鏈地位對勞動力總就業規模、技能勞動力就業規模以及非技能勞動力就業規模均有正向影響,而且全球價值鏈地位提升能夠優化勞動力就業結構。第二,全球價值鏈前向參與對勞動力總就業規模和非技能勞動力就業規模有正向影響,對技能勞動力就業規模的影響不顯著;全球價值鏈后向參與對勞動力總就業規模、技能勞動力就業規模以及非技能勞動力就業規模均有負向影響。全球價值鏈前向參與度和后向參與度的提升均不利于就業結構的優化。第三,全球價值鏈地位對就業影響存在顯著的行業異質性。對于高技術行業來說,全球價值鏈地位對勞動力總就業規模沒有顯著影響。對于中低技術行業來說,全球價值鏈地位對勞動力總就業規模有正向影響,全球價值鏈地位提升能夠優化勞動力就業結構。第四,偏向型技術進步在全球價值鏈地位影響就業規模的過程中發揮了中介促進作用,證實了偏向型技術進步是全球價值鏈地位影響就業規模的重要渠道。

(二)政策啟示

基于上述結論,提出如下政策建議:

1.加快制造業調整升級,提高制造業在全球價值鏈中的地位。推進制造業轉型升級和高質量發展的政策是解決現存就業問題的關鍵一招。政府和企業應繼續貫徹以供給側結構性改革為主線的轉型發展戰略,推動制造業高質量發展,在提升全球價值鏈地位的同時緩解中國“就業難”的現狀,優化勞動力就業結構。尤其是對于中低技術制造業來說,長期處于價值鏈低端所帶來的“低端鎖定”使其轉型更加困難,政府應加大對中低技術制造業的扶持,推動其向全球價值鏈前端轉移。

2.推動制造業參與更高層次的價值鏈分工。實證結果證明,全球價值鏈前向參與度的加深會增加對勞動力的需求,全球價值鏈后向參與度的加深則會對就業產生負向影響,這意味著如果僅僅以加工組裝的方式參與全球價值鏈并不能緩解和解決就業問題,在參與全球價值鏈分工的過程中應逐漸向生產環節中的設計、研發等高附加值高技術的環節轉移,培育中國本土產業和價值鏈,增強對勞動力的需求。

3.立足自身優勢,擴大高技術制造業規模。不同于制造業整體和中低技術制造業,高技術制造業全球價值鏈前向參與度的提升反而會降低對勞動力的需求,增加就業壓力。因此,政府應鼓勵地方立足自身發展優勢,培育高技術產業,打造具有全球影響力和競爭力的高技術制造業集群,加快推動制造業向全球產業鏈中高端邁進;支持高技術制造業通過出口中間品的方式從前向嵌入全球價值鏈分工。