氣候變化背景下羌塘國家自然保護區植被凈初級生產力時空變化*

周刊社,杜 軍,沈 旭,蒲桂娟,張東東,黨雪妮

(1.西藏自治區氣候中心,拉薩 850001;2.西藏高原大氣環境科學研究所,拉薩 850001;3.西藏自治區大氣探測技術與裝備保障中心,拉薩 850001;4.林芝市氣象局,林芝 850400)

羌塘國家自然保護區是僅次于丹麥格陵蘭國家公園的世界第二大陸地自然保護區,也是平均海拔最高的自然保護區。該區域氣候寒冷干燥,空氣稀薄,自然環境惡劣,植被類型簡單,為典型的高原荒漠生態系統。IPCC 第五次評估報告(AR5)第一工作組(WGI)報告指出,1880-2012年全球海陸表面平均溫度呈線性上升趨勢,升高了0.85℃;2003-2012年平均溫度比1850-1900年上升了0.78℃,溫室氣體排放以及其它人類活動可能是20世紀中期以來全球氣候變暖的主要原因[1]。中國在持續的全球氣候變暖趨勢下,年均氣溫在過去100a 升高了0.5~0.8℃,略高于全球水平[2];隨著氣候變暖,中國極端最低氣溫上升,氣溫日變化減小,夏季高溫熱浪增多,霜凍日數下降,寒潮明顯減少,同時也導致生態系統發生了明顯變化[3]。杜軍發現1961-2000年西藏高原平均氣溫升溫率為0.26℃·10a-1,明顯高于全國和全球水平[4];大部分地區年降水量呈增加趨勢[5]。預估研究表明,到21世紀末期(2081-2100年),全球平均地表溫度將在1986-2005年的基礎上升高0.3~4.8℃[6],其中在RCP2.6 情景下可能上升0.3~1.7℃,RCP4.5 情景下可能上升1.1~2.6℃,RCP6.0情景下可能上升1.4~3.1℃,而在RCP8.5 情景下可能上升2.6~4.8℃[1]。隨著全球氣候變化,羌塘國家自然保護區氣候環境和生態環境必然受到影響,甚至變化更為敏感和劇烈。

自然植被凈初級生產力(NPP),也稱凈第一性生產力,是指植物群落在自然環境條件下,通過光合作用,在單位時間、單位面積上所積累的有機干物質的數量,是由光合作用所產生的有機質總量中扣除自養呼吸后的剩余部分[7]。植被NPP 是地表碳循環的重要組成部分,能反映植被群落在自然環境條件下的實際生產能力,表征陸地生態系統的質量狀況。植被NPP 廣泛應用于植被長勢監測、土地利用評價、區域生態規劃、生態效益評估等方面。目前關于植被NPP 估算的統計模型有根據氣溫、降水建立的Miami 模型[8]、基于蒸散建立的Thornthwaite Memorial 模型[9]、根據凈輻射和輻射干燥度建立的Chikugo 模型[10]等;朱志輝[11]改進Chikugo 模型建立了北京模型,周廣勝等[12]聯系植物生理生態特性和水熱平衡關系建立了綜合植被模型。張憲洲等[13-14]分別利用Miami 模型、Thornthwaite Memorial 模型、Chikugo 模型對中國自然植被NPP 進行了分析,并對模型估算精度進行了比較。另外,國內學者在模型的推廣應用方面也作了不少探索[15-19]。遙感和地理信息系統技術使在空間上和時間上大范圍的植被NPP 估算成為可能,促進了植被NPP 從傳統測量向模型估算轉變,研究人員根據遙感資料和植被生物量建立了很多植被NPP 遙感反演模型[20-25]。盡管遙感反演模型能較真實反映陸地植被NPP 時空分布狀況,且具有以面代點、監測方便等優勢,但大多由于地面觀測數據較少,遙感數據的分辨率不高,植被指數受背景干擾嚴重等原因導致遙感反演模型預估精度不高;而Miami 模型和Thorthwaite Memorial 模型仍然在簡單明確、方便易用等方面具有優勢,能反映影響植被生長發育的氣溫、降水和蒸散等關鍵因子特點,也能客觀表述不同生態環境下植被NPP 狀況,所以在植被NPP 估算中仍然得到廣泛應用。

全球氣候變暖已是不爭的事實,保護區氣候變化更加敏感。目前羌塘國家自然保護區(以下簡稱保護區)還存在大片的氣象觀測空白,無法滿足天氣預報、氣候預測的需要,也缺乏有針對性的、連續的植被變化監測。基礎數據的嚴重不足導致對保護區氣候變化的幅度和影響程度還不十分清楚,增大了區域生態環境保護難度,關于該區域自然植被NPP變化的研究也鮮見報道。因此,研究保護區植被NPP空間分布格局、演變特征及其氣候影響機理,對于維持羌塘草原生態系統平衡和生態環境保護評價十分重要。本研究利用保護區附近氣象站觀測資料、IPCC5發布的歷史氣候格點數據以及未來氣候預估數據,運用Miami 模型和Thornthwaite Memorial 模型研究保護區植被NPP 可能時空分布和變化規律,為高原生態環境保護和應對氣候變化提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 研究區概況

保護區(32°12′-36°29′N,79°59′-90°26′E)位于西藏自治區北部,昆侖山、可可西里山以南,岡底斯山和念青唐古拉山以北,主要涉及那曲市西部的雙湖縣、尼瑪縣、安多縣以及阿里地區的日土縣、革吉縣和改則縣,總面積約29.8×104km2(圖1)。該區域分布有西北部的寒漠土地帶、西部的冷漠土地帶、北部的漠嘎土地帶和羌塘高原腹地的莎嘎土地帶[26],植被類型以高原高寒草原、高寒草甸和高寒荒漠為主。由于保護區地處無人區,無長時間序列的氣象資料,故選取距離保護區最近的5個有人值守氣象站,這些氣象站具有1971年以來完整的氣象觀測資料,距離保護區邊界垂直距離均為100km 左右,站點分布基本與保護區長軸平行,且站點間緯度差異較小、經度差異較大。以獅泉河站代表西部,改則站代表中部,申扎、班戈、安多站代表東部,利用這些站點的多年氣象觀測資料研究保護區附近以及保護區氣候時空變化及植被NPP 時空變化具有代表性。

1.2 數據來源與預處理

1.2.1 DEM 數據和行政邊界

高程DEM 數據空間分辨率為30m,來自http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/,行政邊界數據采用國家基礎地理信息中心發布的1∶400 萬西藏行政區劃數據。

1.2.2 歷史氣象數據和未來氣候情景數據

保護區附近5 個氣象站1971-2018年逐日降水量、氣溫資料由西藏自治區氣象信息網絡中心提供,已經通過質量控制。作為對比標準值的保護區內1960-1990年年平均氣溫、年降水量柵格數據[27]在http://www.worldclim.org/current 下載,采用“國際耦合模式比較計劃”(CMIP5)中[28-29]預估RCP4.5、RCP8.5 下的模擬結果[30],采用 BBC-CSM1-1、MRI-CGCM3、HadGEM2-ES、IPSL-CM5A-LR、INMCM4 等共14 種模式進行預估,以等權重加權法預估21世紀中期(2041-2060年)和21世紀后期(2061-2080年)的年平均氣溫和年降水量。這些模式的輸出結果已被證實對青藏高原地區地表氣溫和降水氣候態的空間分布型和空間變率具備較好的模擬能力[31]。

1.3 研究方法

1.3.1 線性傾向率計算

式中,Y 為研究要素,t 為年份,a0為常數項;a1為線性趨勢項,用a1×10 表示研究要素每10年的傾向率。采用F 檢驗法對擬合的回歸方程進行顯著性檢驗(P<0.05,P<0.01 和P<0.001)。

1.3.2 植被NPP 計算

基于Miami 模型和Thornthwaite Memorial 模型,利用保護區附近氣象站點年平均氣溫和年降水量計算保護區附近植被NPP,同時根據保護區歷史氣候柵格數據和氣候預估數據分別計算歷史(1960-1990年)和未來不同時期(2041-2060年和2061-2080年)的植被NPP,公式分別為

Miami 模型:

Thornthwaite Memorial 模型:

其中

式中,T 為年平均氣溫(℃),R 為年降水量(mm),E 為實際年蒸散量(mm);L 為年平均最大蒸散量(mm),是年平均氣溫T 的函數。

NPPt 為根據Miami 模型和年平均氣溫計算的植被氣溫NPP;NPPr 為根據Miami 模型和年降水量計算的植被降水NPP,根據Liebig 最小因素定律,選擇NPPt、NPPr 中最小值作為計算點的植被NPP 值;NPPe 為根據Thornthwaite Memorial 模型和年實際蒸散量計算的植被蒸散NPP。將NPPt、NPPr 和NPPe中最低者作為某地的自然植被標準NPP,以NPPb表示,單位均為kg·hm-2·a-1或kg·ha-1·y-1。

1.3.3 數據處理

利用SPSS 軟件分析處理數據的差異顯著性和相關性,Excel 軟件制作趨勢圖,ArcGIS 軟件進行柵格數據計算和制圖。

2 結果與分析

2.1 保護區附近氣象站植被NPP及其限制因子分析

2.1.1 氣溫和降水量及其變化

由圖2 可見,保護區附近5 個氣象站1971-2018年年平均氣溫呈極顯著升高趨勢(P<0.01);年平均氣溫和氣溫傾向率均表現為從西部到東部逐漸變小分布,而年降水量年際間變化較大,但增加不顯著,空間上表現為從西部到東部逐漸變多分布。

2.1.2 植被NPP 及其變化

圖3 表明,近48a 各站NPPt 均表現為極顯著增加趨勢(P<0.01),NPPt 從西向東逐漸變小,其中獅泉河站大部分年份最大,安多站所有年份均最小(圖3a);各站NPPr 波動較大,增加不明顯(P>0.05),NPPr 與NPPt 空間分布特征正好相反,表現為從西部向東部逐漸增大,其中獅泉河站所有年份最小,安多站大部分年份最大(圖3b);NPPe 和NPPb 除安多站增加顯著外(P<0.05),其余各站變化均不明顯,空間分布上表現為從西部向東部先增大后減小,其中獅泉河和改則站的NPPe、NPPb 均較小(圖3c);NPPb 與NPPe 曲線表現非常相似,只是個別年份略有差異(圖3d),大部分年份NPPe 能夠代表NPPb來表征植被NPP 的變化特征。

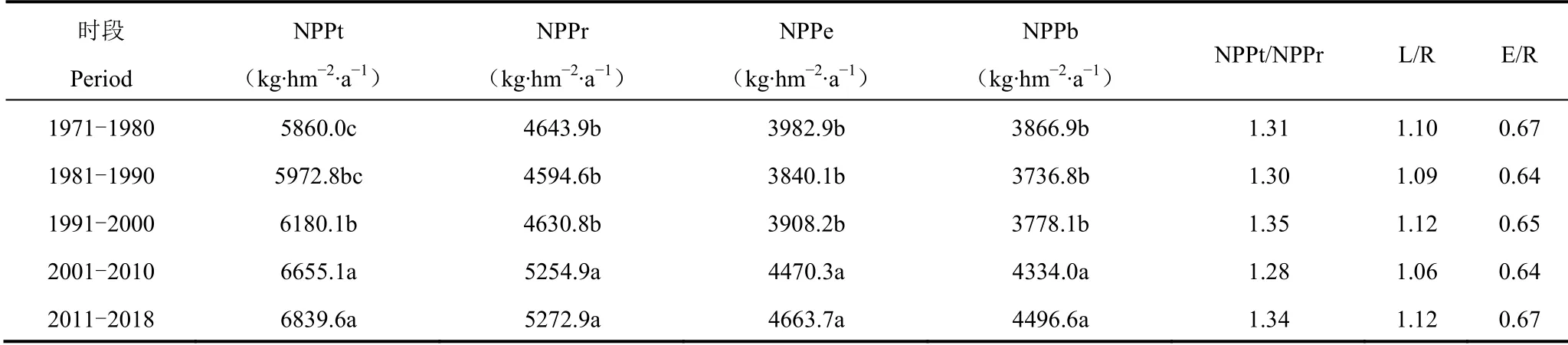

對比發現(表1),保護區附近年平均氣溫增加率西部為0.58℃·10a-1,中部為0.53℃·10a-1,東部為0.30~0.46℃·10a-1,整個區域增溫率為0.45℃·10a-1,各站均通過顯著性檢驗(P<0.01);年降水量增加率西部-0.71mm·10a-1,中部13.7mm·10a-1,東部14.4~22.4mm·10a-1,區域增加率為12.9mm·10a-1,各站均未通過顯著性檢驗;實際年蒸散量從東部到西部表現為先增加再減小特征,各站年際變化不明顯。從48a 平均值來看,獅泉河、改則站由降水決定的NPPr不及NPPt,接近由蒸散決定的NPPe,初步認為降水量是植被NPP 的限制因子;同理認為申扎、班戈、安多站蒸散量可能為植被NPP 的限制因子。利用近48a 的NPPb 與氣溫、降水量和蒸散量建立線性回歸模型發現,三者均與NPPb 極顯著正相關(P<0.001)。在只考慮單因素對NPPb 的影響時,氣溫每升高(降低)0.1℃,NPPb 將增加(減少)41.1kg·hm-2·a-1;降水量每增加(減少)1.0mm,NPPb 將增加(減少)9.2kg·hm-2·a-1;蒸散量每增加(減少)1.0mm,NPPb將增加(減少)24.5kg·hm-2·a-1。對保護區附近5 個氣象站1971-2018年各年代的NPPt、NPPr、NPPe 及NPPb 平均值進行差異顯著性比較發現(表2),NPPt 在不同年代隨著氣溫的升高逐年代增大,20世紀80-90年代相對于20世紀70年代顯著增加,21世紀的前2 個年代與20世紀所有年代相比均顯著增加(P<0.05),說明NPPt 發生了較為顯著的年代際變化。NPPr 在20世紀不同年代變化不明顯,21世紀的前2 個年代與20世紀70-90年各年代相比增加顯著,NPPe、NPPb 與NPPr 的年代際變化特征相似。整體來看,保護區的植被NPP主要氣候限制因子是由氣溫和降水共同決定,但NPPe 不是所有年份都最小;當地實際年蒸散量(E)與年降水量(R)的比值及年平均最大蒸散量(L)與年降水量(R)的比值能夠表述年干燥程度,保護區附近水熱配比年代際間差異不顯著,年最大蒸散量及年平均實際蒸散量與降水量變化趨勢一致性較強;整個區域NPPt 大于NPPr ,NPPt 與NPPr 的比值呈微弱增大趨勢,但年代際差異不顯著。

表1 1971-2018年5 個氣象站氣象要素和平均植被NPP 及其線性變化傾向率Table 1 Mean annual meteorological elements and average annual vegetation NPP(kg·ha-1·y-1)and linear change tendency rates at five meteorological stations from 1971 to 2018

表2 1971-2018年保護區附近5 個氣象站平均植被NPP 的年代際變化Table 2 Interdecadal variation of vegetation NPP(kg·ha-1·y-1)of five meteorological stations near Qiangtang National Nature Reserve from 1971 to 2018

2.1.3 植被NPP 限制性氣象因子分析

對各植被NPP 做差值運算,以便能更清楚地描述植被NPP 限制因子的年際變化。植被氣溫NPP 與植被降水NPP 的差值(NPPt-NPPr)變化顯示(圖4a),獅泉河站年際間呈極顯著增加趨勢(P<0.01),改則站增加不明顯,且兩站大部分年份均大于2000kg·hm-2·a-1,顯然降水是該區域植被NPP 限制因子;申扎、班戈站差值變化曲線在0 值線附近上下波動,氣溫和降水可能交替成為限制因子,所以受蒸散影響更大;安多站變化曲線幾乎全在0 值線以下,氣溫是該站絕大部分年份的植被NPP 限制因子。植被氣溫NPP 與蒸散NPP 的差值(NPPt-NPPe)從西部的獅泉河站到東部的安多站逐漸減小,但幾乎都大于0,僅安多2001年后小于0 的年份增多。安多站可能由于氣溫明顯升高導致蒸散變化,致使NPPe 的增加幅度大于NPPt 增加幅度,限制因子有從蒸散轉換為氣溫的趨勢(圖4b)。植被降水NPP與蒸散NPP 的差值(NPPr-NPPe)顯示(圖4c),安多站均值在3000kg·hm-2·a-1上下波動,且均大于400kg·hm-2·a-1,表明降水不是該地植被NPP 限制因子;獅泉河和改則站大部分年份小于0,降水應該是當地植被NPP 的主要限制因子,申扎站大部分年份在0 值線附近上下波動,降水和蒸散交替成為限制因子;班戈、安多站大部分年份大于0,蒸散在該區域起到明顯的主導作用。植被蒸散NPP 與植被標準NPP 的差值(NPPe-NPPb)均小于600kg·hm-2·a-1,申扎、班戈、安多站大部分年份等于0,獅泉河、改則站大部分年份大于0(圖4d),說明申扎、班戈、安多站植被NPP 表現為大部分年份由氣溫和降水共同決定,而獅泉河、改則站NPPe 則并非最小,可能是因為這兩站大部分年份受降水少限制而導致NPPr小于NPPe。由此可初步推論,研究區植被NPP 的限制因子,西部、中部主要由降水決定,而東部主要為蒸散,東部限制因子有從蒸散轉換為氣溫的趨勢。

2.2 模擬基準期氣候條件下植被NPP及其限制因子

為了研究保護區植被NPP 常態空間分布情況,利用1960-1990年期間的年平均氣溫和年降水量柵格數據分別對區域NPPt、NPPr、NPPe、NPPb 進行計算。結果顯示,NPPt 在核心區為2001~4000kg·hm-2·a-1,大部分地區為3001~4000kg·hm-2·a-1;以核心區為界,北部緩沖區情況與核心區類似,南部緩沖區3001~5000kg·hm-2·a-1,南部緩沖區明顯高于北部緩沖區;實驗區主要分布在保護區的南部邊緣,除兩端少部分區域較小外,大部分區域NPPt 在4001~6000kg·hm-2·a-1,西南部部分區域NPPt 在6001~7000kg·hm-2·a-1(圖5a)。由于降水量與地理位置、地形及雨季早晚緊密相關,NPPr 呈現從西北部向東南部增加的帶狀分布,分布條帶與緯度線呈一定夾角,其中西北部1001~2000kg·hm-2·a-1,東南部3001~5000kg·hm-2·a-1(圖5b)。NPPe 是氣溫和降水綜合效應的結果,大部分區域在 1001 ~3000kg·hm-2·a-1,南部3001~4000kg·hm-2·a-1,整體表現為西北部較小,東南部較大;區域上降水比氣溫影響大,小范圍氣溫影響也很明顯(圖5c)。NPPb與NPPe 空間分布極為相似,僅在實驗區的西南部稍有區別(圖5d)。

對1960-1990年平均氣候態下的NPPt、NPPr、NPPe 和NPPb 分別進行柵格差值運算結果表明,NPPt 與NPPr 的差值(NPPt-NPPr)在保護區西部為1001~3000kg·hm-2·a-1,中部1~2000kg·hm-2·a-1,東部少部分區域-999~1kg·hm-2·a-1;緩沖區絕大部分區域在1001~4000kg·hm-2·a-1,只有南部緩沖區的東部小于0;實驗區西部區域在1001~5000kg·hm-2·a-1,東部少部分區域小于0(圖6a)。初步認為保護區植被NPP 西部受降水限制,東部少部分區域受氣溫限制,在從東部到西部的某些過渡區域可能受氣溫和降水共同決定。NPPt-NPPe 在保護區絕大部分區域處于1001~4000kg·hm-2·a-1,僅南部緩沖區東部和實驗區東部小于1000kg·hm-2·a-1。初步認為整體上保護區植被NPP 由氣溫和降水共同決定,只有保護區東南部小部分區域受到氣溫限制(圖6b)。NPPr-NPPe在保護區大部分區域在1000kg·hm-2·a-1以下,東部少部分區域為1001~4000kg·hm-2·a-1,南部緩沖區中部及實驗區中部小于0。認為西南部主要受降水限制,其它區域受氣溫和降水共同決定(圖6c)。圖6d 表明,NPPe 與NPPb 除在西南部小部分區域有很小差別外,其它區域大小一致,說明絕大部分區域植被蒸散NPP 可以用來代表植被標準NPP。

2.3 未來氣候情景下保護區植被NPP及其限制因子

與基準期相比較,在CMIP5 氣候模式RCP4.5情景下,21世紀中期(2041-2060年)相對于1960-1990年保護區內大部分區域的 NPPt 增加501~1500kg·hm-2·a-1,實驗區西南部增加1001~2000kg·hm-2·a-1(圖7a),均呈斑塊狀分布。圖7b顯示,NPPr 增加量呈帶狀分布,西北部增加200~500kg·hm-2·a-1,中部大部分區域增加 501 ~1000kg·hm-2·a-1,東南部增加1001~1500kg·hm-2·a-1;核心區、緩沖區、實驗區NPPt 增加量均表現為東南部大于西北部。NPPe 在西部增加1~500kg·hm-2·a-1,中部增加501~1000kg·hm-2·a-1,東部增加1001~1500kg·hm-2·a-1, 極少數地區增加 1501 ~2000kg·hm-2·a-1(圖7c)。NPPb 與NPPe 增加量的分布情況非常相似,NPPb 只是增加量在 1 ~500kg·hm-2·a-1的面積要比NPPe 大一些(圖7d)。

21世紀后期(2061-2080年)植被NPPt 絕大部區域增加501~1500kg·hm-2·a-1,少部分區域增加1501~2500kg·hm-2·a-1,極少部分區域增加2501~3000kg·hm-2·a-1(圖 8a),增加量在 1001 ~1500kg·hm-2·a-1區間的面積較21世紀中期擴大較多;NPPr 增加200~500kg·hm-2·a-1的面積較中期有所減小,增加1001~1500kg·hm-2·a-1的面積有所增加(圖 8b);NPPe 較21世紀中期增加1~500kg·hm-2·a-1的面積有所減小,增加1001~1500kg·hm-2·a-1的面積明顯增大(圖8c);NPPb 增加情況與21世紀中期相比其變化與NPPe 較為一致(圖8d),在東部增加量達2001~3000kg·hm-2·a-1的面積明顯增加。

在RCP8.5 情景下,未來不同時期各植被NPP均呈增加趨勢,且與RCP4.5 情景下同期相比增加明顯。21世紀中期保護區絕大部分區域NPPt 增加501 ~1500kg·hm-2·a-1, 西南部增加 1501 ~2500kg·hm-2·a-1,實驗區西南區域增加 1501 ~3000kg·hm-2·a-1(圖9a);NPPr 增加量呈帶狀分布,西北部增加200~500kg·hm-2·a-1,東南部增加1001~1500kg·hm-2·a-1;與RCP4.5 情景下同期比較,增加量在200~500kg·hm-2·a-1區間的面積明顯變小,增加量在1001~1500kg·hm-2·a-1區間的面積明顯變大(圖9b);NPPe 與RCP4.5 情景下同期比較,西部增加200~500kg·hm-2·a-1和501~1000kg·hm-2·a-1的區域面積明顯縮小, 而東部增加 1501 ~2500kg·hm-2·a-1的區域面積明顯變大,且東部小部分區域增加2001~3000kg·hm-2·a-1(圖9c);與RCP4.5情景下同期比較,NPPb 增加1001~1500kg·hm-2·a-1的面積變化不大,但增加2001~2500kg·hm-2·a-1的區域明顯變大(圖9d)。

21世紀后期,植被NPPt 在大部區域增加1501~3 0 0 0 k g·h m-2·a-1,部分區域增加達 3 0 0 1 ~3500kg·hm-2·a-1,增加量呈斑塊狀鑲嵌分布(圖10a);在相同排放情景下,NPPr 較21世紀中期增加200~500kg·hm-2·a-1的面積明顯減小,增加1501~2000kg·hm-2·a-1的面積明顯增大,實驗區東南部少部分區域增加量達2001~2500kg·hm-2·a-1(圖10b);NPPe 較21世紀中期增加1~1000kg·hm-2·a-1的面積明顯縮小,增加1501~2500kg·hm-2·a-1的面積大幅增加,東南部出現增加2501~3500kg·hm-2·a-1的區域(圖10c);NPPb 與21世紀中期相比增加值較小的面積明顯變小,且出現了較大范圍增加2001~3000kg·hm-2·a-1的區域(圖10d)。

3 結論與討論

3.1 結論

(1)保護區附近年平均氣溫均表現為年際極顯著增加趨勢,從西部到東部漸低;年降水量年際變化較大,增加不明顯,從西部到東部漸多。各站NPPt從西部向東部逐漸變小,NPPr 從西部向東部逐漸增大,NPPe 和NPPb 表現為從西部向東部先增大后減小。獅泉河、改則站植被NPP 限制因子為降水量;申扎、班戈站植被NPP 限制因子為蒸散量,安多植被NPP 限制因子為蒸散量或氣溫。

(2)保護區附近氣溫、降水量和蒸散量均與NPPb 呈極顯著正相關。在只考慮單因素對NPPb 的影響時,保護區植被NPP 增減效應表現為氣溫>蒸散量>降水量。21世紀所有年代NPPt、NPPr、NPPe、NPPb 與20世紀所有年代相比均顯著增大。NPPt 與NPPr 比值呈微弱增大趨勢,年代際變化不明顯;氣溫升高導致最大蒸散量和年平均實際蒸散量的變化與降水量的變化較同步。

(3)保護區1960-1990年植被NPP 東南部大于西北部,植被NPP 限制因子西部為降水量,中部為蒸散量,東部為蒸散量或氣溫。不同排放情景下,未來不同時期相對于1960-1990年植被NPPt、NPPr、NPPe 和NPPb 均有明顯提高。在同一排放情景下,21世紀后期與21世紀中期相比,植被NPP 增加的區域面積明顯增大,且從西北向東南推移;在同一時期,RCP8.5 情景下植被NPP 明顯大于RCP4.5 情景下。保護區在暖濕化氣候變化趨勢下,植被NPP均有所增加,在寒冷濕潤的東南部增加幅度較大,而在寒冷干旱的西北部增加幅度較小。保護區未來氣溫升高,降水增多可以提高植被NPP,對該區域生態環境恢復和生態質量提高有利。

3.2 討論

利用保護區附近5 個氣象站長期觀測資料和保護區再分析資料研究保護區氣候變化特征,具有較好的代表性。過去48a 和未來氣候均呈“暖濕化”的變化趨勢有利于植被NPP 的提高。保護區植被NPP的空間分布特征與侯富強等[23]基于MODIS 數據研究認為保護區東部無明顯荒漠化現象,中部荒漠化程度較輕,而西部荒漠化較為嚴重的分布特征有較好的相互印證關系,也與張久華[32]認為保護區植被覆蓋度自東南向西北遞減有較好的對應性。吳曉萍等[33]研究認為2001-2010年保護區東部NDVI 呈顯著上升趨勢,植被覆蓋增加,中部和西部呈下降趨勢,植被覆蓋減少,這一結論也得到了本研究同期植被標準NPP 變化趨勢的間接驗證。在全球變暖的大背景下,保護區持續干旱日數趨于減少,干旱的幾率降低[34],加之羌塘高原氣候呈“暖濕化”趨勢[35-37],這種氣候變化趨勢有利于植被生長和生態環境的改善。但是也要考慮到西北部氣溫升高可能導致水分蒸發加大,產生區域性干旱;西部干旱缺水一直是導致當地生態環境脆弱的主要原因,在干旱年份植被受到嚴重威脅時有發生,生態環境的整體向好不能代替干旱年份局部惡化;東部降水量較多地區隨著氣溫升高生態環境可能會得到有效改善。

利用保護區附近西藏行政區域內的氣象站觀測資料和氣候再分析資料來評價雖具有一定的代表性,但也存在一定的誤差。從時間尺度上看,近幾十年與地質年代相比十分短暫,但植被NPP 也表現出明顯的年際和年代際變化特征。另外本研究未考慮冰川融水、湖泊面積變化等對當地氣候環境的影響,如果在保護區建立氣象觀測站和植被生態監測站,增加保護區周邊新疆、青海區域內的氣象站資料則研究結果將更具有代表性。植被NPP 的大小與當地氣溫、降水、輻射、土壤肥力、植被狀況等有很大關系,Miami 模型和Thornthwaite Memorial 模型只是一種估算方式,這些氣候模型大都只考慮了氣溫、降水和潛在蒸散,而未考慮到太陽輻射、光能利用率等參數,具有一定局限性。另外,植被NPP預估是建立在氣候模式預估氣溫和降水的基礎上,氣候預估模式精度的提高對區域未來植被NPP 研究和生態環境評估十分重要。由于條件限制,并未對氣象站附近和保護區內實際植被NPP 進行持續測定以驗證模型估算潛在植被NPP 的準確性。今后實地測定植被NPP 變化以改進植被NPP 氣候估算模型,結合構建保護區植被NPP 遙感反演模型將是保護區自然植被生態環境監測評估的有效方法。