具身體驗與數字勞動:電子競技網絡媒體傳播效果的發生機制

楊 赫,杜友君,梁天翼

(1.上海體育學院 休閑學院,上海200438;2.上海體育學院 傳媒與藝術學院,上海 200438)

爆發式增長的電子競技(以下簡稱“電競”)游戲用戶基數、飛速發展的媒介使用理念和新媒介技術的推動,使電競成為一項風靡世界的“體育運動”。在中國電子游戲產值“傲視”全球的大背景下,由于政策的持續開放,網絡媒體主動布局電競成為一種趨勢。作為世界上最大的電競市場,中國2020年“電競市場總收益達到3.85億美元”[1]7,與此同時,“電競人口數量也已經達到5.3億人次”[2]。然而,表面的繁華卻難掩電競網絡媒體傳播的現實困境,產業規模的不斷擴大,各利益相關主體需求的日益增長,初期過度依賴資本的粗獷式發展模式已經開始乏力,加上主流價值觀的持續施壓,網絡媒體的模式與定位模糊不清,其傳播仍難以達到預期效果。目前,國內對電競媒介傳播效果較具針對性的研究相對匱乏,且多從單一維度進行考察與論證,缺乏理論層面的整體建構與價值引導。嚴苛的現實環境迫使我們思考:媒介與受眾背后的“隱形推手”究竟為何物,真實主導框架博弈的動力是什么,它們又會產生怎樣的外顯表征。 如果新的主體、新的力量、新的維度確實存在,它可以為 電競網絡媒體傳播效果的研究提供哪些啟示,應如何按 照發生機制優化電競網絡媒體傳播效果。基于此,以電 競網絡媒體傳播效果的發生機制為視角,從框架理論出 發,并引入游戲理論,對具身體驗與數字勞動進行分析 論證,著重闡釋互聯網環境中的商業思維與文化關系, 以優化電競媒介傳播效果。

1 電競網絡媒體傳播效果發生機制的理論基礎

一般而言,媒介內容的“話語選擇、結構重復和解 決問題的方式闡述”[3]表達出媒介對于客觀現實的建 構過程;與此同時,受眾通過對信息內容的選擇性接 收、判斷式獲取和意義重構等方式,確立用以“理解和 闡釋外在客觀世界的認知體系”[4]。因此,媒介傳播中 客觀存在媒介框架與受眾框架,效果的產生“源自框架形成,依賴框架效應,伴隨著框架之間的博弈”[5]。在現實中,信息共享能力的不斷增強導致框架效應的復雜化與擴大化,所以電競網絡媒體傳播效果不僅是單一維度“勸服-反饋”的關系,其發生機制也并非是網絡媒體與電競受眾之間的相互影響能夠解釋的,而應進一步探尋隱藏在框架背后的傳媒商業化與青年亞文化,利用具身體驗與數字勞動構筑兩者之間的關系。

1.1 傳媒商業化與青年亞文化:框架形成背后的“隱形推手”

面對巨大的流量紅利,網絡媒體無法完全擺脫市場經濟規律的影響,其商業化發展已成為不可逆的趨勢,形成了“數據與社交關系私有化、商業化”[6]的平臺資本運行邏輯。基于這種現實環境,網絡媒體一方面利用電競受眾參與傳播時留下的信息與痕跡,通過數據分析描繪出受眾畫像,作為判斷其娛樂行為和消費偏好的主要依據,進行個性化、定制化的內容產品推送,形成從行為到利潤的生產與銷售流程。上述過程亦可稱為按照受眾需求制定滿足式消費策略的盈利模式。相關統計結果[1]24-25顯示,在2019年關注度排名前10位的電競游戲中,有7款由騰訊或網易發行或代理,其背后則是利用微信推送和郵箱捆綁的“游戲+社交”營銷方式。另一方面,監控資本主義“還通過提供獎懲措施修正人們的實際行為和選擇,引導大眾按照其意愿來開展經濟活動”[7]。網絡媒體并不會永遠停滯在獲取并滿足需求的初級階段,其真正目的是按照資本的意愿修正、篡改受眾需求。電競受眾通常會接觸到經過“美化”的數據模型,進而形成一種心理暗示,在潛意識中產生符合網絡媒體利益的行為動機,不斷拓寬消費渠道,豐富消費方式,即按照資本意愿制定誘導式消費策略的盈利模式。事實上,復雜的利益關系決定了網絡媒體在某些時候并非是操控者,游戲產業巨頭的存在讓電競網絡媒體傳播更趨近于一種商業宣傳,其公共性、社會性正在被逐漸弱化,這成為行業內部的生存法則。

波普諾[8]將亞文化定義為:“社會中的某一群體形成一種既包括主文化的某些特征,又包括一些其他群體所不具備的文化要素的生活方式。”在中國語境下,電競受眾所對應的文化形態并非主流文化,并且具有較強的青年亞文化表征。一方面,現代社會中文化資本的力量不斷壯大,足以匹敵政治、經濟等傳統因素,成為占據主導地位的資本形式。在網絡空間內,虛擬的文化資本形態不僅具有速成性、偶發性,而且擺脫了物質的束縛,成為標簽化的認證體系。喜愛電競的青年群體在參與網絡媒體傳播時成為虛擬空間中的“主人翁”,有效彌補了其在現實中較之父輩相對缺失的話語權。另一方面,電競網絡媒體傳播致力于建構為受眾共享的敘事或價值觀,使其主動體驗虛擬時空下的自由感與共同感,以此抵抗現實中因階層固化而帶來的無奈,符合青年群體在非功利性的沉浸體驗中獲取自我滿足的需求。與此同時,得益于“互聯網技術帶來的技術性想象,從而激活個體的能力,獲得技術性賦權”[9],電競受眾利用技術賦能可解構傳統話語體系,并且將符號重新組合完成意義再現,以此反映個體的生存狀態和主觀體驗,重新定義并建設虛擬世界里的“我”,尋求情感層面的自由聯通。當然,電競網絡媒體傳播雖然具備一定的青年亞文化特征,卻也不可避免地產生“利益群體的碰撞、文化觀念的多元化、話語體系的更新”[10]等現象,并且這種網絡文化關系愈演愈烈,讓網絡媒體感受到飽含后現代性的“青年震蕩”。

1.2 具身體驗與數字勞動:框架效應產生的主導因素

在網絡時代,將身體視為“媒介必須克服的障礙”[11]這一離身性觀點越發難以闡釋現實問題。在傳播學視角下,具身性主要指“人們對于世界的認識并非世界的‘鏡像’,而是經由身體構造和感覺運動系統塑造得來”[12]。它注重個體身體的物理設計能力,以及身體實踐所形成的思維慣性,從而強化了行動與觀念之間的聯系,將受眾從因變量提前到自變量的位置。由于具身性的介入,網絡媒體傳播中“身體環境成為信息感知的重要組成部分,效果度量從主體量產轉移到用戶感知滲透”[13],即人們渴望回歸一種自然的交流方式,讓體驗以身體的結構與活動為基礎,即理論層面的具身體驗。電競網絡媒體傳播中的具身體驗可從4個方面來理解:①技術性,即“通過媒介技術讓身體進入虛擬的空間之中”[14],或利用“壓縮空間”強調身體的主觀能動性;②想象性,即利用內容文本塑造感知體驗,實現內容效果的滲透打動,從而營造一種身體在場的氛圍;③通約性,由于即時的虛擬身體活動狀態,以及其所處空間的相似性,電競受眾能夠“獲取相同的思想、情感、想象力、認知圖式、思維方式等游藝化的生物信息”[15],從而設計出游玩的聯覺;④交互性,即現實世界中的身體實踐會在虛擬空間中有所呈現,反之,虛擬空間中的身體實踐也會成為現實世界的參照。在虛擬和現實的交互中,身體的經驗與習慣可以被重復利用,而身體活動的印記也會以不同的方式逐漸積累、疊加。

時間之于個體可以分為“勞動時間”和“自由時間”。鮑德里亞[16]雖然對此進行了明確的定義,卻也犀利地指出“消費社會中存在以直接或間接的方式,對可供個體私有支配的休閑時間進行購買與消費”。數字勞動的概念最初可以追溯到“受眾商品論”[17],此后,Terranova[18]將數字勞動歸入免費勞動范疇,提出“工作正由工廠轉移至社會”。福克斯以馬克思勞動理論為基礎,將數字勞動定義為:“數字媒介技術和內容的生產、流通與使用所牽涉的腦力與體力勞動。”[19]本文的數字勞動特指以數字技術為終端的用戶勞動。基于福克斯的數字勞動觀點,其主要維度即網絡媒體為用戶提供媒介技術等生產資料,以及產品生產與使用的平臺,用戶利用上述資源按照不同的目的進行生產(內容產品和形象建設等),網絡媒體再為這些產品提供價值流通的渠道,使之成為可消費的商品。其次要維度則是安德烈維克所言的“用戶信息與社交關系”[20],本質上從屬于“受眾商品論”在網絡時代的新型表現形式。與此同時,數字勞動也呈現“文化消費與意義生產之間的轉換”[18],強調網絡媒體中的生產與消費正處于自發式的相連狀態,電競受眾也因此被賦予“數字產消者”身份,由于隱性剝削機制的存在,亦可稱之為“數字勞工”。他們用自己的休閑時間參與網絡媒體的內容生產與信息共享,創造并提升了網絡媒體的核心利潤和平臺價值。正如福克斯所言:“剝削用戶無報酬勞動是當代互聯網企業進行資本積累的主導模式。”[21]

1.3 電競網絡媒體傳播效果發生機制的內涵闡釋與論證方向

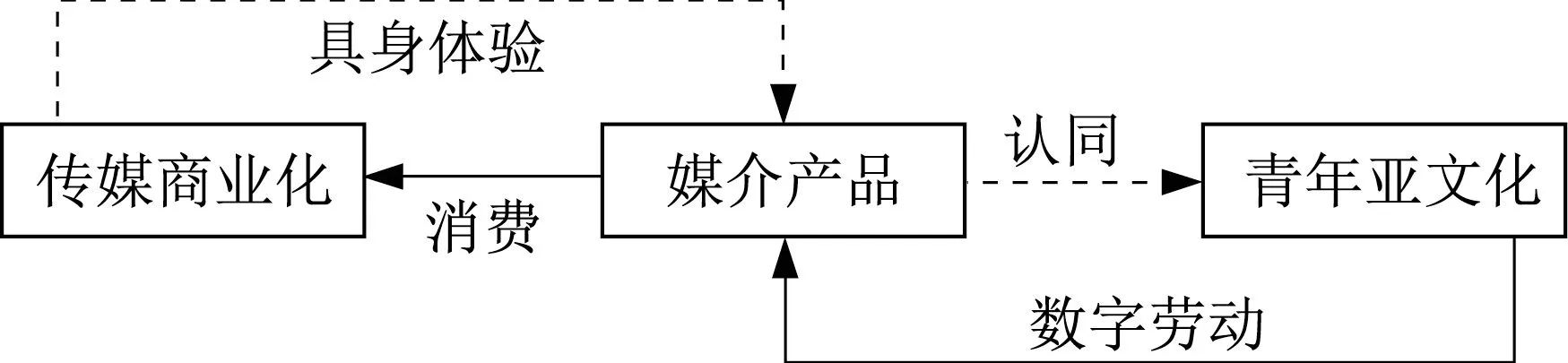

由前文的闡釋分析得出:①青年亞文化群體以建立認同感為基礎;②傳媒商業化以促進消費為目的;③具身體驗與數字勞動客觀存在于電競網絡媒體傳播之中,體現出受眾與媒體之間的關系。進一步分析可知,傳媒商業化強調資本積累與自身的平臺屬性,其目的是利用亞文化中帶有個性化的“標簽”吸引受眾關注,生成符合主流審美的內容產品,從而引導受眾參與消費,實現利潤最大化;青年亞文化則重在構建獨特的社會關系、生活方式和審美經驗等,希望能利用網絡媒體的資源保持文化創新的動力,以此形成更為穩定的群體認同,獲取與主流文化對話的資本。與此同時,基于文獻梳理,筆者認為消費與認同之間存在3種主要關系:①利用消費形成自我認同,即“個體通過消費不僅能獲得身份塑造的文化符號基礎,同樣可以進行意義建構來強化自我認同”[22];②利用消費形成群體內部認同,即“個體通過消費影響亞文化產品,獲得亞文化資本關系,進而消除不同個體之間的隔閡,形成穩定的社會關系”[23];③利用消費塑造群體之間的差異性,即“群體通過消費影響文化產品,打破日常的、權威的符號系統,彰顯自己的符號體系,突出抵抗的意味,使其行為成為群體身份塑造的基礎”[24]。

結合上述觀點,描繪電競網絡媒體傳播效果的發生機制,如圖1所示。一方面,由于目的差異性,傳媒商業化與青年亞文化作為獨立的個體都希望利用對方的優勢,卻都不愿被對方所控制而改變初衷,所以形成博弈態勢;另一方面,由于博弈的存在,兩者皆不能一成不變。基于上述消費與認同2個維度,這種博弈將會對網絡商業思維和網絡文化關系造成影響。基于此,本文還需論證的問題包括:①具身體驗與認同的關系;②認同感如何通過具身體驗塑造網絡商業思維;③數字勞動與消費的關系;④數字勞動如何通過消費建構網絡文化關系。

圖1 電競網絡媒體傳播效果的發生機制Figure1 Mechanism of e-sports'communication effect in network media

2 具身體驗視域下的網絡商業思維形塑

傳媒商業化以中介效應和資本化為核心,雖然產生滿足式消費、誘導式消費等盈利模式,但是基于消費與認同之間的關系可知,電競網絡媒體傳播中商業思維的形成與發展,仍需以強化受眾的認同為導向,才能使其盈利模式發揮作用,始終保有市場競爭力。從認知心理學視角分析,人們身體的“組成結構和物理屬性決定其認知的種類和特性”[25],而認同是個體由感性認知發展為理性認知,再付諸社會實踐的過程,其中的每個環節都離不開身體的參與。換言之,具身體驗既是認知認同的起點,也是實踐認同的條件。對于電競網絡媒體傳播而言,認同與具身體驗的關系可表述為:以受眾感官體驗替代機制對現實細節的擬像,將受眾行為體驗從隱喻式表達轉化為自然涌現,形成具有普遍認可度的意義。這也正契合了具身傳播理念中“以個體的身體實踐作為中介,將抽象的觀念范疇內化為社會共識”[12]這一核心觀點。基于此,從具身體驗視域下的情感認同、行為認同、身份認同3個維度展開分析與論證。

2.1 以具身體驗產生的情感認同為基礎消解現實孤獨

虛擬網絡帶來了社交方式的革新,隨著這一空間的擴大,其營造的社交快感與真實感正在逐步取代現實生活中復雜的人際交往。2000年后,中國玩家之所以崇尚大型多人在線角色扮演類電競游戲(MMORPG),是因為“人們精神世界的擴張與現實世界中的孤獨無法匹配,期待著能夠在游戲環境中尋求個體存在與情感互通”[26]。電競游戲的風靡已讓玩家的身體感知能力出現了變化,他們習慣了在那些具備共享敘事、共享價值觀的虛擬環境內獲取情感認同,所以電競網絡媒體傳播也按照這一邏輯正在不斷強化平臺的中介效應,給那些既渴望陪伴又不愿付出友誼的當代青年群體提供新的交流方式,以此消除在現實環境中的孤獨感,獲得簡單有效的情感共鳴。此時,電競受眾化身虛擬空間中的“我”,促使媒介信息按照“與我相關、為我所用”的原則不斷聚合,使得“我”的身體得到延伸。同時,游戲通約產生的具身體驗也在發揮作用,為受眾身體所處的環境提供了必備的要素。但是由于缺乏指尖對于“英雄”的控制,僅依靠游戲的“聯覺”并不足以支撐情感的共享環境,所以網絡媒體在傳播電競的過程中,不遺余力地打造、完善和創新彈幕機制,以指尖對文字的控制來置換情感認同。此外,網絡媒體還在不斷開發AR、VR等媒介技術,旨在塑造環境或實現身體系統的延伸。在媒介視角下,處處都是擬像對于實物的“僭越”,基于高新科技的意義交互提升了內容產品代入場景的能力,實現了傳播中受眾的情感代入和關系代入,超越傳統媒介傳播效果的沉浸感應運而生,使得情感由外部刺激轉變為內部設計,電競受眾的身體自發地產生情感認同。

2.2 以具身體驗產生的行為認同為目標打造娛樂式狂歡

行為認同對網絡商業思維的塑造首先表現在前文所述的監控式資本。在一個看不見的“復眼”之下,所有的隱私數據和社交關系都成為電競受眾的虛擬身體在網絡平臺上留下的印記,同樣也是他們在現實中身體經驗形成的習慣。網絡媒體欲改變或深化電競受眾的行為,須依照其此前的行為邏輯進行重新設定,才能讓已經具有設計體驗能力的受眾的身體產生行為認同。比較而言,監控式資本只是針對現有的受眾,“破圈”和“圈飯”才是他們更高的追求。當代青年群體面臨的社會壓力不言而喻,在現實中其對個體和社會的認知長期處在一種茫然、混沌的狀態,高強度的身體勞動只能用以置換網絡空間中“無聊”的娛樂行為。這種看似低端的狂歡實則是逃避現實、獲取精神滿足和抵抗主流價值觀最簡潔、有效的方式,網絡直播市場的火爆就是例證。起源于網絡直播的電競媒介傳播從一開始就已經被打上了“秀場模式”的烙印,開發者自然也不會忽視青年群體內部充斥的“被壓迫者的快感”[27],致力于生產將電競文化精髓具象化、表征化的媒介內容。代入與沉浸的不斷強化讓電競受眾的主觀意識進一步凸顯,原本單一維度的少量感官反應逐漸轉變為伴生性極強的連鎖反應。此時的受眾行為純粹為了服務表演、制造狂歡而產生,身體存在的形態更像是一種表意的符號。與此同時,網絡媒體依托于互聯網用戶“習慣于通過繼續發布類似信息所帶來的體驗感,緩解或擴大網絡施加于自身的情緒”[28]這一特質,使電競受眾將娛樂式狂歡中產生的行為認同轉化為不斷向外擴張的過程,并且與青年群體中類似抵抗、逃避等情緒廣泛聯系,讓問題本身完成了由特殊到一般的過渡,從而消解電競網絡媒體傳播之外的“沉默的螺旋”。

2.3 以具身體驗產生的身份認同為渠道維系社群關系

孤獨的背后是網絡空間的虛擬陪伴,狂歡的景觀反映出以影像為中介的人際關系。電競受眾通常會“基于趣緣結成想象共同體,產生自我認同和集體歸屬”[29],形成特定的文化圈,以此區分“自我”與“他者”。此時,個體身份就成為問題的癥結,因為如果以主觀幸福感作為中介變量,“身份要比信任更能夠左右人們使用媒介進行信息共享”[30],但僅以“我”為依據所構建的身份始終處于一種不穩定的狀態,更像是一種直觀的好惡、沉浸的程度或簡單的群體推理。電競網絡媒體傳播允許情感體驗的層次化,也尊重審美情趣的多元化,所以電競受眾的身體與感官是被充分調動的,其身體實踐與主觀體驗的作用也是明顯的。在這樣的傳媒環境下,對于網絡媒體及其背后的利益相關群體而言,電競受眾的社群關系也可被視為一種生產力,維系社群關系的穩定就等于維護自身的盈利渠道與品牌效應。所以網絡媒體更加希望電競受眾在進行虛擬身份建構的同時,能夠參考其在現實中的身體實踐經驗,即交互性所表達的具身體驗。由此,電競受眾那些無法實現的行為動機和情感體驗就會暴露,從而形成個體的“投射身份”,它是現實個體和網絡角色的耦合及互動,既包含網絡媒體價值體系下的理想狀態追求,也體現出對現實和虛擬的理解與反思。依據投射身份,網絡媒體利用內容編碼建構相應的符號體系,誘發電競受眾具有主觀能動性的認同意識,讓媒介自身或媒介產品成為他們的精神皈依。例如,網絡媒體先提供能夠“裝裱”電競受眾虛擬身體的內容產品,或者作為數值中介的等級權限,再提供可以炫耀的場所,從而利用其對于虛擬身份的認同維系網絡空間內部的社群關系,使得電競成為為青年群體定制的社交工具。

3 數字勞動視域下的網絡文化關系建構

由于潛在的雇傭關系與產消合一的回歸,作為數字勞工的電競受眾同樣可以建構網絡文化關系。宏觀層面表現在電競中的青年亞文化與主流文化之間的相互影響,微觀層面主要指電競文化群體內部的互動鏈接。對此,批判者如霍克海默等[31]認為,“機械化生產將娛樂商品變成一種引發虛假經驗的媒介”,樂觀者則會將情感、體驗等在數字勞動過程中客觀出現的因素引入其中,并將其視為能夠影響平臺資本邏輯的生產資料,由此產生極具文化創造力的網絡“創意勞動”。電競網絡媒體傳播中的數字勞動與消費相互依存:①馬克思對勞動的定義以價值衡量為基礎,如果個體在可支配的休閑時間中創造價值,它就屬于有用勞動,所以數字勞動的前提條件在于受眾的時間使用行為導致時間的性質轉變,即時間消費;②經過長時間消費,受眾難以避免地會產生虛擬與現實的情感體驗或人際交往,并且不斷依靠符號消費進行非物質生產,產品使用價值又會在其他個體的符號消費中發揮功效;③與社會權利的重新“洗牌”相伴而生的是另一種理念,該理念一方面基于符號消費而出現,飽含數字勞工的主觀能動性,將生產使用價值置換為尋求快樂,另一方面又與權力消費在某些特定的情境中相互轉化,建立虛擬與現實之間的交互通道。基于此,筆者從符號消費、權力消費、空間消費3個維度展開分析與論證。

3.1 基于數字勞動形成的符號消費造成圈層固化

作為消費社會的重要景觀,符號消費實質上是在強調商品的社會意義,即物體的符號價值和表征功能。表意符號崇拜源自城市化帶來的間隔性問題,網絡媒體受眾接觸到的只是包裝、加工后的內容產品,而非完整的生產過程。如前所述,網絡媒體通過獲取監控式資本,有意地編碼與營銷,創造電競的符號價值并展現其魅力,這讓已經成長起來的“網生代”(伴隨互聯網誕生的一代年輕人)難以抵御。于是,依靠符號消費自然而然成為鏈接個體之間的關系紐帶,并且依靠經驗規律性和審美一致性形成群體,或用以區分群體。網絡上熱門的“游戲鄙視鏈”和“觀眾鄙視鏈”的出現正因如此。這種由青年亞文化到內容產品的“意義轉移”在一定程度上造成后者向著具象化、模式化和同質化的方向發展,在網絡媒體商業思維支配下的電競符號也會逐漸失去原有的青年亞文化特色。可以斷言,此時的受眾也可能并不是電競的擁躉,而是同“追星族”一樣的狂熱“粉絲”。當然,不能忽視的是,在產消合一狀態下電競受眾并非對數字勞動的價值一無所知,更多時候他們只是“想要通過免費勞動獲得被評論、被轉發等形式的認可作為回報”[32]。也正是由于這層客觀存在的關系,電競受眾在參與過程中能夠獲得源源不斷的動力,他們積極尋求被消費的感覺,直到發展成為一種習慣、一種情懷。對于結果而言,往往是網絡媒體看似縝密的資本邏輯被電競受眾的數字勞動行為在不經意間打破,他們致力于青年亞文化的本質追尋,表達訴求的同時不斷創新,最終“通過信息分享實現社會關系維系”[33]。

3.2 基于數字勞動形成的權力消費導致文化抗爭

在網絡環境中,個體間的互動交流與現實世界的社會實踐相互依存,所以無論是消耗時間成本還是真實的貨幣,電競受眾都在不同程度上致力于獲取虛擬社會的競爭優勢,并能夠通過自身的生理調節將優勢轉化為某種優越感。如付費充值獲取網絡媒體VIP等級,享受由此帶來的對于媒介內容產品選擇性消費的便捷,或獲得彈幕區、評論區等開放的交流平臺中容易被識別的特色標志,以及自身進行數字勞動生產的能力等,都是網絡媒體賦予電競受眾的話語權,電競受眾在數字勞動過程中不僅關注審美體驗,更是在積極追求一種“權力體驗”。這一點與Dyer-Witherford等[34]筆下“帝國體系”與游戲諸眾的關系十分相似:時間與金錢的交易都在“帝國機制”下進行,只能反映游戲諸眾被弱化的抗爭,而真正的權力體驗來自于天賦,它代表著游戲諸眾采用文化重構的方式嘗試擺脫“帝國體系”的束縛。由此可見,在電競網絡媒體傳播過程中,權力消費包含青年亞文化對主流文化的妥協,而更為重要的是針對現存關系的反抗。基于權力消費的文化抗爭同樣需要2個支點:①電競受眾數字勞動過程中的藝術、傳播力和信用需要通過量化社會的檢驗,即“使用數字來描述與衡量社會各領域的現狀與未來發展”[35],這個過程在一定程度上決定了天賦與權力的等級;②與電競受眾數字化生存能力相匹配的生產資料,以及其對于已知商業循環和個體特權壟斷的態度,因為“真正能夠面向所有受眾進行宣傳的只有被平臺算法選中的、少量具備變現價值的內容生產者”[36],即青年群體對于權力的追求須超出文化關系所包含的范疇。

3.3 基于數字勞動形成的空間消費引發脈絡盜用

如前所述,網絡媒體傳播電競實際上是在確立一個以“我”為核心的時空尺度,即根據信息與受眾的相關程度衡量距離的遠近,由此造成了空間概念的擴大,任何現實或虛擬的場所都可以進行數字勞動,消費行為也獲得了盡可能多的利基空間。網絡媒體利用電競打造工廠化的社會空間,既是一種商業思維的侵蝕,因為越是積極的數字勞動越容易暴露自己的隱私數據,也是一種文化滲透,所要達到的目的是將亞文化嵌入生活,減少其與主流文化的摩擦。長期以來,對于網絡媒體電競傳播的批評向度導致人們關注的焦點是電競游戲,忽略了競技或者“玩”。Sicart[37]明確指出,“玩”的根本在于脈絡的盜用性(脈絡是指人物、事物、空間、規則等要素疊加而形成的網絡,游戲本體依賴于脈絡,但是游戲行為具有創造性和建構力,所以會對脈絡產生盜用或挪用)。這在電競受眾對于符號進行拼接與組合時,以及空間消費本身都有著直觀的體現。他們既遵守“秩序”,又與之保持一定的距離。久而久之,“玩”會擺脫對于電競游戲的依賴,成為一種觀念,滲透到占據主導地位的意識形態之中。Sicart[37]將其稱為嬉戲性,發揮嬉戲性“是一種對世界附加多種意義的行為,同時也是與這些意義的嬉戲”。可以說,在空間消費范疇內亞文化的抵抗相對薄弱,數字勞工的行為與網絡媒體的想法近乎一致,由此帶來的結果則往往是電競文化接受了主流文化的形塑,而其以脈絡盜用性和嬉戲性等為代表的文化特征也成為后者重要的補充要素,推動后者不斷自我調適。

4 電競網絡媒體傳播效果發生機制的啟示

4.1 以游戲的視角理解電競網絡媒體傳播效果

從電競網絡媒體傳播效果的發生機制看:①由于具身體驗和數字勞動的介入,電競受眾的性質由信息接收者變為數字產消者,著重凸顯了受眾作為用戶在信息傳播過程中的主導性,網絡媒體由內容分發機構變為生產、消費和價值流通的平臺。②整個發生機制圍繞著認同與消費展開,這標志在電競網絡媒體傳播中,情感要素和關系要素正在不斷崛起,同時也對傳播本身的場景建構提出了新的要求,即應圍繞用戶主觀的情感沉浸、交互體驗和自我實現不斷豐富場景要素。③從微觀視角分析,發生機制所涉及的諸多內容,如狂歡、通約、審美、娛樂等,也無不體現游戲或游玩的特征。而結合其外部環境分析,物質的豐富實現了人們的時間和精神盈余,元媒體的普及提升了人們的想象力和實踐能力。隨著媒介傳播與使用理念的革新,媒介內容產品的盈余使傳播資料得到重新配置,在一個尋求個體自由、情感互動的虛擬世界里,電競受眾需要共享的敘事或價值觀。由此可見,電競網絡媒體傳播更趨向于Stephenson[38]筆下“受眾的主觀性游玩”,而其不斷凸顯的游戲屬性,諸如游戲敘事與游戲機制、狂歡性與嬉戲性,也可稱之為一種暗示,引導我們應用傳播游戲理論與游戲批評理論去理解電競網絡媒體傳播。

4.2 具身體驗視角下電競網絡媒體傳播效果的優化

從具身體驗層面考量,“技術具身”仍然是電競網絡媒體傳播效果優化的關鍵。①媒介體育傳播的優勢在于身體化媒介對于身體媒介的傳播,而電競傳播更多處于“屏幕—屏幕”的狀態,這對于實現敘事共享、機制設定和意義建構的有效互動是不利的。所以無論是以VR共生實現身體在場,還是以增強現實、復合現實為目的的“數字孿生”技術,都標志著“以身體為媒”的傳播交流轉向,也是傳播效果優化的必要方向。②電競網絡媒體傳播所創造的交往形態,更多是基于青年群體在生活中的孤獨卻又不愿被親密關系所束縛的心態,它雖然“讓個體從現實環境中脫離……卻更多帶來一種碎片化的弱連接”[39]。如果以個體身體實踐為衡量標準,好的傳播效果不僅要利用技術實現身體環境的延伸,更要能引導用戶“從虛擬的身份、角色回歸到現實中真正的身體交流”[40]。③電競游戲本體所期待的效果是“將藝術的美感訴諸玩家的視聽感官,使玩家在情致律動的體驗中獲得審美愉悅”[41],所以電競網絡媒體傳播也不應始終停留在刺激身體產生快感,使之沉浸于娛樂的狂歡之中等低端目標,而應思考如何通過身體參與提升其審美情趣與媒介素養,如何利用網絡空間與現實世界的時間同步,讓現實經驗與游戲經驗相互促進,從而提升傳播本身的教育功能。

4.3 數字勞動視角下電競網絡媒體傳播效果的優化

從數字勞動視角分析,不斷提升用戶生產與消費的效率是優化電競網絡媒體傳播效果的首要任務。①一方面,高效的產消結合源于用戶的主觀體驗,他們中的多數人并不會感知或考量隱性的剝削機制,甚至也不會反復糾結投入產出比,只是在單純地體驗快樂;另一方面,高效的產消結合還受制于用戶擁有的生產資料,以及平臺所能提供的增值服務。一旦將勞動產品上升到價值層面,就不得不考慮其使用價值、共享價值和資本變現等問題,所以充分了解用戶的審美情趣、價值取向、行為特征,不斷完善平臺自身對產品匯總、分類與匹配等環節的把控能力尤其重要。②對于流通而言,電競網絡媒體傳播效果的優劣還與其所處的環境息息相關,所以網絡媒體既要拓寬自己的產業范圍,在產業鏈內部占據主導地位,凸顯自身的產業聚合能力,又要充分開發用戶的主觀能動性,讓創新化、個性化的產品不斷涌現。③用戶群體所具備的青年亞文化特征是一柄“雙刃劍”,它既是營造特色化、多元化媒介文化氛圍的動力,又是用戶反抗媒介“統治”的根源,所以為保障“生產—消費—流通—再生產”這一機制的不斷循環,網絡媒體還需要強化并完善平臺的規則與結構,利用算法提升自身對于勞動主體的規訓能力。

5 結束語

通過對傳播效果發生機制的分析與闡釋,提出應從游戲理論的視角重新審視電競網絡媒體傳播。然而,筆者對于電競媒介傳播的理論建構尚存一定的局限,僅從傳播學一個維度進行論證,不足以充分揭示現實問題。無論是對傳媒商業化過程中的平臺資本運行邏輯的揭示,還是對數字游戲時代傳播游戲理論的創新解讀,都需要經濟學、文化學理論作為支持。未來對電競媒介傳播的研究應以此為方向,不斷拓寬研究視野,完善頂層理論設計。同時,關于電競的媒介傳播效果研究在方法上還應強化實證研究,以保障相關成果的實踐價值。其中,對游戲理論體系下電競媒介傳播效果的評價與測量是一個值得思考的議題。