魏晉南北朝時期的疫災峰值與氣候變化*

何茂峰 卜風賢

自古以來,中國就是一個災害多發的國家,水、旱災害發生時,疫災多相伴而生。然而,疫災的發生并非絕對地需要以洪水、干旱的發生為前提。《周禮·天官·疾醫》記載:“疾醫掌養萬民之疾病,四時皆有癘疾[1](P70)。”《禮記·月令》也記:“季春,行夏令,則民多疾疫[2](P205)。”這說明古代疫病的發生在一年四季中是很常見的事情,與人為的時令倒錯、戰爭及自然介入等因素存在交雜,而相較于常態疾疫的發生,較為猛烈的疫病發作與傳播,如天花、鼠疫、埃博拉、新冠肺炎等疫病則存在一定的限制條件,如氣候、溫度、受病群體以及人為亂食等因素于其中作用。

較早有清楚的文字記載“疫病”二字可追至春秋時期。《詩經·小雅·節南山》:“天方薦瘥,喪亂弘多[3](P271)。”“瘥” 即指的是瘟疫災禍。又《史記·秦始皇本紀》:“十月庚寅,蝗蟲從東方來,蔽天。天下疫[4](P224)。”可見疫病的發生不僅對一定區域范圍的百姓帶來嚴重的身體危害,其形成的機理更是有著不同形態的觸發條件。古代中國將“疫”視作“天災”,認為是上天對庶民的懲罰,直至近代醫療體系形成以后,“疫”才作為醫學范疇的內容為人們所理解[5](P1)。

本文以歷史時期疫災發生的頻次分析為背景,結合魏晉南北朝時期疫災變動與氣候變化,對該時期疫災的構成進行剖析,試圖厘清魏晉南北朝時期作為疫災首個高峰時期,在疫災的成災規律、影響疫災出現因素、與寒冷期氣候關系以及該時期疫災應對方面上存在怎樣的災害變化與災害效應,以此推進國內疫災研究的進一步發展與深化。

一、研究方法與數據

本文分析采取時空劃分的方法對魏晉南北朝時期疫災的發生進行時段劃分,即三國時期(220—264)、西晉時期(265—316)、東晉時期(317—419)以及南北朝時期(420—580)4個時間值段。通過魏晉南北朝時期溫度距平變化及氣候序列,結合該時期疫災序列,進行疫災與氣候指標的比較分析,闡明了該時期疫災發生與寒冷氣候的相關性聯系,并針對該時期疫災的發生進行疫災應對路徑的分類,主要可分為朝廷、軍隊及個人3種人類行為的疫災應對手段。

疫災統計以龔勝生[6](P5-20)建立的魏晉南北朝時期疫災序列為主要數據來源,并輔以《中國三千年疫災史料匯編》(2019)、《三千年疫情》(1998)等資料中疫災發生文獻記錄作為補充①。對魏晉南北朝時期(220—580)疫災發生進行時段劃分,結合魏晉南北朝時期氣候變化序列[7](P129-140)進行疫災與氣候的變動性相關分析,且在孫關龍[8](P123-128)對中國歷史(公元前13世紀至1911年)385條大疫的疫情烈度進行的定量分級的基礎上,結合魏晉時期疫災序列的文獻記載,對此一時期疫災的反應模式進行災害鏈的插補說明。

二、結果與分析

(一)歷史時期疫災頻度變動分析

歷史時期(前220—1949)中國疫災的發生呈現逐期增加態勢(圖1),疫災發生的高頻時段可分至三個階段。第一個階段(前220—1000),該階段受限于文獻數額,疫災指數存在差異性浮動。單從已有疫災年文獻記載,東漢晚期與魏晉南北朝時期是疫災指數較高的時段,兩漢時期疫災流行約20年1次,魏晉南北朝時期則達到約5年1次,兩漢、唐時期是疫災記載年較少時期,疫災指數呈低峰值段,整階段疫災指數無大于5a值段,均值1.46,是中國歷史時期首個疫災高頻時段。第二個階段(1000—1450),階段疫災指數存在多個峰值,階段始至南宋中期,疫災指數總呈上升趨勢,南宋末期、明前期為階段疫災指數低峰時段,但整體疫災指數均高于前一階段,均值達4.64,疫災間隔年出現,發生較為頻繁。第三個階段(1450—1949),明清時期是中國疫災發生年份最高的時段,累積疫災記載年達387年,指數均值9.44,文獻記載疫災發生可謂無年不疫,是歷史時期中國疫災發生最為頻繁的時期。

歷史時期疫災的發生存在百年周期變化,人口變動趨勢與疫災頻度變化存在線性關系(見上頁圖1),戰爭是導致疫災頻發、形成疫災高峰波段的直接要因。統計先秦至清代2682年關于兵疫的記錄,平均13年便有一次兵疫的發生,頻度均值8.05%,累積兵疫年達224次(圖2)[10](P78-86)。魏晉南北朝時期是兵疫發生的首個高峰時段,兵疫發生年29年,兵疫頻度8.03%。魏晉南北朝時期,朝代更迭頻繁,戰亂多發,社會長期處于動亂,人口大量損耗,社會經濟衰敗,大規模流民跨地區遷移,疫災流行呈常態化顯現。南宋時期疫災小高峰的形成,主導因素與魏晉南北朝時期并無太大的差異,仍舊以政權更迭而導致的兵疫發生為主。19世紀是明清時期兵疫發生最為密集的時段,統計兵疫發生年43年,波及縣地215個,人口損失數以千萬計。以太平天國運動(1851—1864)為例。1853年,太平軍占領南京,清軍于孝陵衛、浦口分建江南大營與江北大營,對南京形成合圍攻勢,爆發多次作戰。恰逢這一年遭遇大旱,大小戰役導致城周遍地散亂著大量死亡將士與牲畜的尸體未能及時掩埋,疫氣流行,各種傳染病肆虐全城,兩軍兵士及南京百姓大量感染,死者甚眾,曾國藩在談及此次疫災情況時曾寫到:“我軍薄雨花臺,未幾疾疫大行,兄病而弟染,朝笑而夕僵,十幕而五不常爨,一夫暴斃,數人送葬,比其反 而 半 殆 于 途[11](P1633)。” 由 此 可見,兵疫發生所帶來的疫病傳染不僅種類繁多、死亡率高且傳播速度也是極快。

疫病的傳播以密集、流動的人群為依托。魏晉南北朝時期與明清時期是中國疫災發生的兩個前后高發時段,在人口數量的變化上,魏晉南北朝時期處于中國人口數量的低值時段,明清時期則處于高值時段,人口數量變動對疫災流行的廣度、深度存在時段性的不同變化,成正向比例關系。南宋以前,人口數量較少,政治與經濟中心尚未分離,人口多聚居于一定地域范圍之內,當戰亂出現,人口難以迅速分散,疫病在有限的范圍與地域內快速進行傳播,此時疫病的傳播受限于人口數量和地域的人口密度,疫病流行面較為狹小,但疫病人口的流亡使得疫病的流行呈現逐步南移態勢。南宋以后,經濟重心完成南移進程,南方地區社會經濟逐漸穩固,人口分布范圍逐步擴大,地域流動性不斷增強,人口密度不斷增長;至明清時期,社會較為穩定,人口在百年時期內迅速增殖,達至清時期人口數額的高值。該時期疫災的發生以兵疫造成的損失最為嚴重,戰爭波及范圍擴散至南北全國各地區(如太平天國戰爭),人口的急劇增長數額加劇了兵疫等疫災發生廣度及深度的擴大。此外,氣候異常導致的溫度、降水等變化以及如地震等自然災害的出現是疫災發生的重要誘因。

(二)魏晉南北朝時期疫災變動分析

魏晉南北朝,又稱三國兩晉南北朝,是中國歷史上政權更迭最為頻繁的時期,期間,戰爭連綿不斷,社會極為動蕩,統治者熱衷于政權斗爭而對社會疏于治理,百姓生活困苦不堪,加之氣候異常條件下水旱多發,饑荒、疫病等災害時有發生,死亡極為慘烈。對歷史文獻中該時期疫災年進行梳理,可將魏晉南北朝時期疫災發生年分為四個階段,即三國時期(220—264)、西晉時期(265—316)、東晉時期(317—419)以及南北朝時期(420—580)。魏晉南北朝時期疫災發生年總計76年(實際疫災年份至少78年,如479年、563年,都有說明疫災的發生是“連歲”出現),均約4.8年即發生一次疫災;統計三國時期疫災年發生7年,疫災頻度15.6%;西晉時期疫災年18年,發生頻度34.6%;東晉時期疫災年20年,頻度19.4%;南北朝時期疫災年31年,頻度為19.3%[6]。

竺可楨在對歷史時期中國氣候進行序列劃分時,將魏晉南北朝歸屬于寒冷時期[12](P2-23)。對于這樣的寒冷屬性劃分學界存在一些爭論,但更多的研究結論在總體上肯定了魏晉南北朝時期是以寒冷為主要氣候特征的看法,并在這一基礎上指出魏晉南北朝時期溫度的變化存在270s~350s、450s~530s兩個冷谷時期,有著“冷—暖—冷”的世紀波動(圖3)[7]。由此,認為魏晉南北朝時期氣候的寒冷特征導致的氣溫、降水異常是促使疫災發生的導向原因,其時氣候的寒冷特征存在如異常霜雪日期等方面的表現,也與疫災的發生存在直接的聯系。

“隕”,釋義為墜落、毀壞,古同“殞”,有死亡之意,“隕霜”的出現帶來的通常性后果是“殺稼”“殺桑麥”,異常性霜雪天氣的出現往往預示著該年“旱”的出現,也對農作物造成直接性的損害,致使農業糧食的減產甚至于絕收。可見較為直觀陳述的記載如元康元年(291):“七月,雍州大旱,隕霜疾疫,關中饑,米斛萬錢”。此時,梁洲也大旱隕霜,秋谷無收,疾疫流行。《晉書·五行志》(卷28)記載元康七年七月(297年8月5日—9月3日):“秦、雍二州(甘肅天水至陜西西安一帶)隕霜,殺稼也”,這一次的“隕霜”要比現代初霜(1951—1980年30年平均值,天水-西安一線為10月31日[13](P58-59))平均日要提早了近60天,恰逢這一年該地區也發生了干旱與疾疫:“七月,秦、雍二州大旱,疾疫,關中饑,米斛萬錢”;又如太寧三年三月癸巳(325年4月27日),南京一帶出現“隕霜”,《明帝紀》也記該年正月至六月不雨,出現了大旱天氣,建康(南京)地區瘟疫流行:“于時兵兇歲饑,大疫流行,死者過半”,這一次的終霜則要比現代終霜平均值3月20日要延后了近40天。初、終霜雪日期的提前與延后,和冷性氣團自西伯利亞寒潮源地南下的時間成正向關系。初霜日每提前10天,春季氣溫下降0.4℃;終霜日每推后10天,春季氣溫則下降0.5℃[14](P553-560)。由此可推算元康七年天水至西安一線地區秋季溫度要比現代均值低約2.4℃,太寧三年南京地區春季溫度則要比現代均溫低約2.0℃。一方面,頻繁異常霜雪的史料記載為側面證明魏晉南北朝時期氣候較于現代更為寒冷提供了有力的證據,另一方面也為由異常氣候所導致的疫災出現作出了補充說明。

饑荒的出現以戰爭、自然災害、水旱等氣候災害的存在為前提,對饑疫的形成起推進作用。歷史時期上“饑—疫”災害鏈的存在有著特殊的機理形成環境,表現形式不具備單一形式,多表現為 “旱(水)—饑—疫”、“兵—饑—疫”與 “旱—饑—兵—疫”等復合型災害鏈形式。史料文獻中明確記載魏晉南北朝時期由“饑”引起的瘟疫流行總計達25年次,西晉時期10年次,東晉時期5年次,南北朝時期10年次。如元康七年(297)秦、雍二州發生旱災引起饑荒,疫病繼而出現流行,即旱—饑—疫鏈,統計至少達8年次;大水、久雨引起的饑疫,即水—饑—疫鏈,統計達5年次,如永嘉六年(312)“會大雨,三月不止,勒軍中饑疫,死者太半(《晉書》卷104《石勒載紀》)”;戰爭引起的饑疫,即兵—饑—疫,統計達12年次,如永嘉五年(311),洛陽失陷,石勒朱駿于襄樊,王導攻而伐之,石勒“軍糧不濟,死疫大半”。

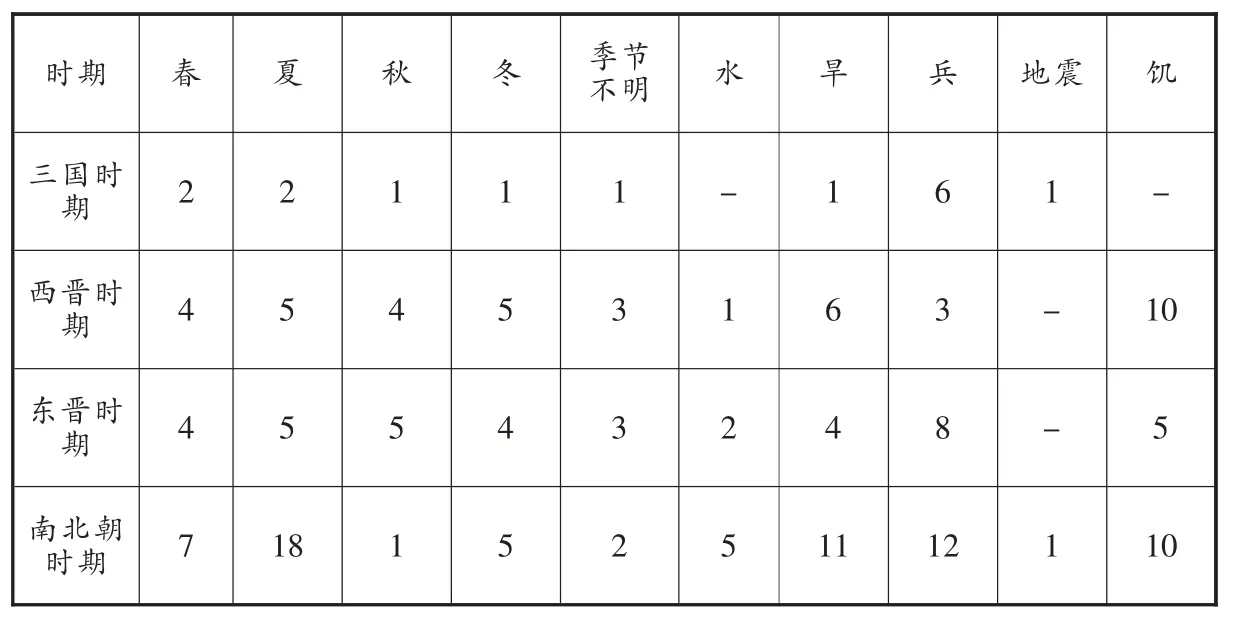

統計疫災發生季節在春季發生的年次為17年次,夏季發生年次為30年次,秋季11年次,冬季15年次,疫災季節發生年次呈現逐步上升趨勢,夏季是疫災發生最為頻繁的季節,存在明顯的季節性差異,與饑疫的災害表現形式存在同步性質,還存在如寒—疫、熱—疫、風—疫等[8](P123-128)災害鏈形式。該時期,旱災的發生不僅會導致饑疫的出現,也會促使戰爭進程的加速,從而加劇疫災的嚴重程度,即旱—兵—疫鏈,如北魏文成帝和平元年(460)三月,吐谷渾因旱災而舉族西遷,八月“魏軍至西平,吐谷渾王什寅走保南山。九月,魏軍濟河追之,會疾疫,引還(《資治通鑒》卷129《宋紀·世祖孝武皇帝下》)。”饑荒而致的疫病流行并不作為“饑—疫”的唯一路徑,饑荒的出現也可引起規模性的農民起義等戰爭的發生,戰爭繼而引起疫災,疫災加劇饑荒,從而生成如“饑—兵—疫”等新的災害鏈形式。(見表1)

表1 魏晉南北朝時期疫災變動因素年次分布表

三、魏晉南北朝時期的疫災應對

古代社會局限于單一的農業社會體系,社會屬性表現出相對的脆弱性、易碎性,人們普遍對于疫病的發生顯現出應對能力的不足。泰始四年(468)六月,太白犯輿鬼,占曰:“民大疫,死不收”,其年“普天大疫(《宋書》卷26《天文志》)”;又公元502年,“建康百姓,流離寒暑,繼以疫癘,轉死溝渠,曾莫救恤,朽肉枯骸,烏眢是厭。加以天災人火,屢焚宮掖,官府臺寺,尺掾無遺”。(《梁書》卷1《武帝紀》)疫災的一旦出現,便是無人可擋之勢,加之異常氣候災害頻發,百姓得不到有效救治,疫災造成的后果極為慘烈。因此,面對疫災的頻繁侵襲,行之有效的應對機制是阻遏疫情加劇蔓延的重要手段(見下頁表2)。

魏晉南北朝時期醫學的發展承接兩漢時期,醫學體系已經較為完善,醫藥治療是應對疫病發作的一種重要方式,通常由官府大規模組織并派遣醫官對患者進行治療與散發藥物,相關醫藥送給文獻記載次數達4次之多(見下頁表2)。這里的“給醫藥”,“醫藥”分指醫官與藥品,除了由朝廷“給醫藥”,對于醫治無效而死亡或未得到治療死亡者,朝廷也會給予一定的補償,以此減輕民間百姓的負擔。如大明四年(460)四月,“京邑疾疫”,辛酉詔曰:“都邑節氣未調,疫癘猶眾;言念民瘼,情有矜傷。可遣使存問,并給醫藥,其死亡者,隨宜加贍。”(《北史》卷2《魏本紀·高宗文成帝》)隔離是古代人們通過不斷實踐檢驗所認知出的一種極為有效的醫療辦法,通過將疫病發作之人與無病狀者區分開,將患者集中隔離于空蕩之所進行醫治。永和十二年(356),被稱為“永和末多疾疫”,朝廷規定百官之家如有三人以上患疫,即使本人無病疫狀,百日之內也不得入朝,然“疫病之年,家無不染”,以至于滿朝官員多不得議事于庭。(《晉書》卷76《王彪之傳》)顯然,隔離的醫療防護方式在一定程度上阻止了疫病的傳播與蔓延,緩解了疫災發生對社會的極大沖擊力,給予人們一定的喘息之機。

表2 魏晉南北朝時期疫災應對記錄

“禳疫”是魏晉南北朝時期官府應對疾病流行的重要措施。“禳”,《說文》作“磔攘,祀除癘殃也”,即通過祈禱以消除災殃、驅邪除惡。魏晉南北朝時期“禳疫”的措施記載主要可包括帝王自責、賜財、大赦、改元[15](P48-52)。如大明元年(459),多戰事,孝武帝詔曰:“近北討文武,于軍亡沒,或隕身矢石,或癘疾死亡,并盡勤王事,而斂槥卑薄。可普更賻給,務令豐厚。”大通三年(529)六月,“都下疫甚,帝于重云殿為百姓設救苦齋,以身為禱”。又天康元年(566)疫災肆虐,南陳文帝詔:“朕以寡德,纂承洪緒,日昃劬勞,思弘景業,而政道多昧,黎庶未康,兼疹患淹時,亢陽累月,百姓何咎,寔由朕躬,念茲在茲,痛加疾首。”責省自身的同時“可大赦天下,改天嘉七年為天康元年”。

禳疫作為疫災流行期間或至事后官府的一種補償性措施,為社會秩序的平穩安定起到一定的作用,然而,魏晉南北朝時期社會本質的不穩定屬性導致該時期的疫災應對效力具有一定的限制范圍與局限性,兵疫依舊是疫災發生的重心,無休止地掠奪著人們的生命。在整個時期疫災76年次中,僅兵疫的發生占比就超過1/3,達29年次。軍隊對于疫災的應對本是控制疫災流行蔓延的重要防治對象,然而該時期,正史文獻對于軍隊應對疫災的內容極少,且應對方式較為極端。太清三年(549),“城中積尸不暇埋瘞,又有已死而未斂,或將死而未絕,景悉聚而燒之,臭氣聞十余里。尚書外兵郎鮑正疾篤,賊曳出焚之,宛轉火中,久而方絕”。由此可見,軍隊在應對疫病流行的治理上并未顯現應有的正面處置措施,甚至借疾疫充當達到政治目的的手段,對民間百姓造以深重的災難,瘟疫流行蔓延無以為控,泛濫成災。

四、結論

通過上述對歷史時期疫災頻次的分析與對魏晉南北朝時期疫災的變動討論,我們可以得出以下認識:

1.歷史時期疫災的發生存在百年周期變化,人口變動趨勢與疫災頻度變化存在線性關系,戰爭是導致疫災頻發、形成疫災高峰波段的直接要因。疫病的傳播以密集、流動的人群為依托。魏晉南北朝時期與明清時期是中國疫災發生的兩個前后高發時段,在人口數量的變化上,魏晉南北朝時期處于中國人口數量的低值時段,明清時期則處于高值時段,人口數量變動對疫災流行的廣度、深度存在時段性的不同變化,成正向關系。

2.魏晉南北朝時期氣候寒冷特征導致的氣溫、降水異常是促使疫災發生的導向原因,這一時期氣候的寒冷特征存在如異常霜雪日期等方面的表現,也與疫災的發生存在直接的聯系。

3.饑荒的出現以戰爭、自然災害、水、旱等氣候災害的存在為前提,對饑疫的形成起推進作用。歷史時期上“饑—疫”災害鏈的存在有著特殊的機理形成環境,表現形式不具備單一形式,多表現為旱(水)—饑—疫、兵—饑—疫、旱—兵—疫和旱—饑—兵—疫等復合型災害鏈形式。

4.古代社會局限于單一的農業社會體系,社會屬性表現出相對的脆弱性、易碎性,人們普遍對于疫病的發生顯現出應對能力的不足。醫藥治療是應對疫病發作的一種重要方式,禳疫是魏晉南北朝時期官府應對疾病流行的另一重要措施,都為阻遏疫災的惡性傳播起到一定的積極作用;然而,軍隊作為疫災發生的重災區,在應對疫病流行的治理上未顯現出應有的正面處置措施,加劇了疫災流行的廣度與深度。

注釋:

①本文有關魏晉南北朝時期疫災歷史文獻主要采用龔勝生、葉護平 《魏晉南北朝時期疫災時空分布規律研究》(載《中國歷史地理論叢》2007年第3輯)和龔勝生《中國三千年疫災史料匯編》(齊魯出版社2019年版)中的歷史疫災記錄。因此,文章分析部分所使用的歷史文獻不再進行腳注頁碼標識,僅標明史料出處,以供參考。