平臺有最優規模嗎?

——基于不同收費結構的視角

一 問題的提出

網絡外部性是網絡平臺用戶的典型特征,即用戶使用平臺可以獲得的收益會受到使用該平臺的用戶總數的影響。一般認為,用戶數量增加帶來的用戶收益增加能夠使用戶數量進一步增加,這種正反饋效應為平臺帶來了遞增的邊際收益。由此得出的結論是,平臺用戶數量越多,平臺收益越高。

然而與上述理論推斷有出入的是,天貓、京東等網絡平臺開始拒絕向一些合法合規經營的、具有繼續經營意向的店鋪提供服務,原因僅僅是店鋪的年度銷售額低于平臺給定標準。按照理論分析來看,店鋪經營既遵守法律規定,又遵循平臺協議規則,并沒有嚴重影響消費者體驗的不良行為,因而沒有影響正反饋效應的發揮。以盈利為目的的店鋪有繼續經營的意向,說明店鋪在繳納平臺各類費用之后并未發生虧損。這一店鋪如果能繼續運營下去,既能向平臺繳納平臺使用費,又能在與消費者發生交易時向平臺繳納分成費,更能通過正反饋效用增加平臺用戶數量,從而增加平臺收益。那么,為什么平臺要拒絕為銷售額較低的店鋪提供服務呢?更加有趣的現象是,能夠從店鋪收取一定技術服務年費與分成費的天貓平臺,出臺了拒簽規則,但免費向店鋪提供基礎技術服務的淘寶平臺,卻沒有類似的拒簽規則,這其中又遵循著什么樣的經濟學邏輯呢?

近年來,已有學者開始注意到平臺賣方用戶數量增加帶來的產品質量下滑問題。以電子商務平臺為例,王宇等(2019)[1]的研究表明,隨著電子商務平臺賣方用戶數量的增加,賣方產品質量的下滑難以避免。原因在于,在賣方數量增加的過程中,賣方達成交易的概率下滑,導致賣方從生產高質量產品中所能獲取的利潤相對下降。另有學者指出,賣方數量的增加最終會導致買方的搜索成本升高,甚至可能出現“逐利性的非中立搜索平臺”默許虛假信息的問題,最終產生“劣幣驅逐良幣效應”,致使平臺上劣質產品泛濫(劉重陽和曲創,2018[2];曲創和劉重陽,2019[3])。因此,平臺如何做到大而美,如何解決產品質量問題,一直是學術界探討的焦點。

顯然,質量下滑損害了消費者體驗,從而影響平臺的正反饋效應,甚至有可能形成負反饋效應,這是平臺限制賣方數量的一個重要原因。但需要注意的是,電子商務平臺一直都專門設有針對信用等級、產品質量、服務水平等評分較低店鋪的清退規則。因此,質量下滑不能很好地解釋平臺專門拒絕向銷售額較低的店鋪提供服務的問題。

此外,搜索成本的升高似乎也可以用來解釋平臺為什么會拒絕向一部分店鋪提供服務,因為賣方數量增加給消費者帶來的凈效用可能會由于搜索成本的升高而下降為負。但問題是,與天貓共用同一套搜索系統的淘寶卻沒有出臺類似的拒簽規則。顯然,只考慮搜索成本升高仍不足以解釋這種區別。那么,會不會是因為天貓用戶對于搜索成本的敏感程度要遠高于淘寶用戶,所以賣方數量增加導致的搜索成本升高對天貓的負面影響要遠高于淘寶呢?這種解釋依然存在問題。天貓、淘寶的搜索機制是在平臺自主設定的模型、算法的基礎上構建而成的,基于“千人千面”算法構建的搜索排序機制,使得天貓、淘寶平臺完全可以針對不同類型用戶提供不同的搜索排序結果,甚至可以針對不同類型用戶專門屏蔽掉部分店鋪的搜索信息,那么天貓平臺又何必通過拒簽銷售額較低的店鋪來降低用戶的搜索成本呢?

由此可見,即使將上述影響平臺規模擴大的負面因素剝離在外,平臺仍然有限制賣方數量的動機,原因何在?平臺拒簽店鋪對社會福利會有怎樣的影響?現有的雙邊市場理論顯然不足以回答上述問題。事實上,目前許多研究都是在平臺規模不斷擴大的基礎上開展的,可見厘清壟斷平臺的規模決策問題,是關系著雙邊市場理論研究進展和平臺企業反壟斷實踐的重點所在,具有十分重要的價值。本文從厘清“網絡外部性”的經濟學含義著手,在分析網絡外部性的變化規律后發現,當賣方數量達到一定規模之后,對買賣雙方收費顯著不對稱的壟斷平臺具有限制賣方數量的動機,這可能會對社會福利產生不利的影響。

二 文獻綜述:網絡外部性的內部化

網絡外部性最早由Rolfs(1974)[4]提出,后來經過學者們的應用與發展,成為了研究網絡經濟問題非常重要的基礎性工具。其中,與網絡平臺市場最為緊密相關的概念主要包括:直接網絡外部性、間接網絡外部性與交叉網絡外部性。Katz和Shapiro(1985)[5]首先提出了“直接網絡外部性”與“間接網絡外部性”的概念,“直接網絡外部性”指的是“消費者數量變化對產品質量產生的直接性的物理效應”,例如消費者參與電話網絡所能獲取到的效用直接取決于加入該電話網絡的其他消費者數量;“間接網絡外部性”則指由于消費同類物品的消費者數量增加,通過影響互補品供給,間接影響消費者效用的情況,比如同一類硬件的消費者越多,適配于該硬件的軟件供給數量與種類就越多,消費者使用該硬件可能獲得的效用就越高;“交叉網絡外部性”是能夠反映雙邊市場特性的概念,相關研究緣起于Rochet 和Tirole(2003)[6]、Caillaud和Jullien(2003)[7],最終由Armstrong(2006)[8]明確界定,指的是一組用戶使用平臺的收益取決于加入平臺的另一組用戶的數量。交叉網絡外部性主要被用來分析平臺的定價決策,因為交叉網絡外部性的存在,平臺會對需求彈性有差異的雙邊用戶進行非對稱定價,即向需求彈性較低一邊的用戶收取高價格而向需求彈性較高一邊的用戶收取低價格,甚至是提供補貼。

此后,學者們對網絡外部性問題的認識不斷豐富和深化,一方面提出了許多新的概念與分類,如“競爭自網絡外部性”和“示范自網絡外部性”(曹俊浩等,2010)[9],“雙邊網絡外部性”(郭水文和肖文靜,2011)[10],“組內網絡外部性”和“組間網絡外部性”(陳富良和郭蘭平,2014)[11],“集群標準網絡外部性”(李慶滿等,2018)[12]等;另一方面也開始反思傳統的網絡外部性是否真正獨立于市場價格機制之外而存在。事實上,已經有許多學者對“間接網絡外部性”與“直接網絡外部性”的概念提出了質疑。曲振濤等(2010)[13]、周文娟(2014)[14]認為,基于“硬件-軟件”范式的“間接網絡外部性”已經通過市場機制反映在價格變化之中,并不會導致社會福利受損。如果將這種情況都考慮為外部性的話,“由于分工是現代經濟的基本特征,那么這種外部性就涉及現代經濟體的每個部分,現代經濟賴以運作的市場規律從根本上就需要質疑”(聞中和陳劍,2000)[15]。同時,“直接網絡外部性”概念的爭議較大,一些學者認為“直接網絡外部性”并沒有通過市場交易內部化解決,但另有一些學者認為未必如此。由于市場結構、產品特點、消費行為等方面的差異,“直接網絡外部性”是可能內含于市場價格體系,比如在電子商務平臺中,直接網絡效應的溢出是用戶通過接受平臺服務得到的,同一邊用戶之間通過接受平臺服務才能了解用戶的數量,因此對于電子商務平臺來講,直接網絡外部性通過收取會員費已經內含于雙邊市場價格體系當中(曲振濤等,2010)[13]。然而到目前為止,鮮有文章對“交叉網絡外部性”內部化的問題進行深入探討。

其實,要弄清楚網絡外部性的內部化問題,實質上是要弄清楚個人與社會的成本收益是否出現了背離。想要得到答案,就必須要對網絡外部性導致的用戶效用變動以及平臺產權所有者(胡曉鵬,2016)[16]的效用,也就是平臺利潤變動有全面的認識。顯然,如果平臺利潤與每個用戶的效用都是隨著用戶規模的擴張而不斷提升的,那么平臺就有動機不斷吸引用戶加入,平臺的行為符合社會效率。因此,一個非常重要的問題是,在用戶規模不斷增加的過程中,網絡外部性必然會導致用戶效用的提升嗎?答案是否定的,網絡外部性并非是一成不變的,甚至有可能是負的。已有學者指出,當超過某臨界點時,用戶規模的擴大也可能會降低網絡用戶的效用。再比如霍紅等(2019)[17]指出,視頻平臺中對廣告的厭惡會使觀眾在廣告商增加廣告量時效用下降,存在負的交叉網絡外部性;還有擁擠和競爭會導致用戶在同類用戶數量增加時效用下降(陳富良和郭蘭平,2014[11];Belleflamme和Toulemonde,2009[18];Belleflamme和Peitz,2019[19])。當然,也要考慮因虛假信息(劉重陽和曲創,2018[2];曲創和劉重陽,2019[3])和產品、服務質量下滑(王宇等,2019)[1]等因素導致的用戶效用下降。緊隨而來的問題是,當部分用戶的效用會隨著用戶總量的增加而減少時,平臺利潤是否仍然會與所有用戶的總效用變化相一致?這取決于平臺的定價。平臺最基本的收費模式是交易費與會員費,近年來與此相關的研究成果十分豐富,比如霍紅等(2019)[17]在同時考慮用戶與廣告商效用的基礎上,構建了視頻平臺收入模型,討論視頻平臺如何平衡會員費收入與廣告收入;劉大為(2020)[20]將用戶心理成本引入平臺企業的收費決策分析中,考察其對平臺收費模式選擇的影響。但無論是哪種收費模式,事實與已有研究均表明,擁有買方與賣方兩組用戶的雙邊平臺,為實現利潤最大化,會對平臺雙邊用戶采用非對稱定價(蘇治等,2018)[21]。正是這種非對稱定價,使許多學者認為,壟斷平臺的定價脫離了邊際成本的約束,不但不會提價限產,反而會向部分用戶提供補貼,再加上“網絡外部性和邊際收益遞增的特性”,最終使得現代壟斷不同于傳統壟斷。戚聿東和李穎(2018)[22]進一步指出,新經濟的產生機理和運行邏輯都有別于傳統經濟,新經濟下的壟斷現象絕不意味著市場失靈,而是內生于市場競爭機制之中,是競爭的應有之義,而且這種壟斷與競爭是相互促進和轉化的,有助于資源配置效率的不斷提高。但同時應當予以關注的是,也正是這種非對稱的定價,會影響平臺利潤與所有用戶總效用的一致性。本文將雙邊平臺針對兩邊用戶分別制訂的收費標準組合稱為平臺的“收費結構”,可以簡單分成三類:對雙邊用戶均免費,對一邊用戶收費而對一邊用戶免費,以及對雙邊用戶都收費。易知,如果平臺只向一邊的用戶收費,而這一邊用戶的效用與所有用戶的總效用相背離,那么平臺利潤就有可能與所有用戶的總效用相背離。

回到文章最初的問題,平臺總利潤到底會在什么情況下因為用戶規模擴張而下降,以致平臺有主動約束規模擴張的動機?這種約束規模擴張的選擇到底是因為平臺能夠有效將網絡外部性內部化為自身的成本收益還是恰恰相反呢?現有的研究成果仍未能較好地回答這一問題。一方面,網絡外部性的成因與動態變化規律有待進一步的研究;另一方面,在平臺規模不斷擴張的過程中,平臺總利潤的變化與平臺的收費結構有關,不同收費結構會影響平臺對用戶間網絡外部性的內部化程度。鑒于以上原因,下文將主要分析在用戶規模不斷擴張的過程中,買賣雙方間網絡外部性的變化規律,并在此基礎上探討不同收費結構下,平臺限制用戶數量的激勵與福利影響。

三 理論模型

按照科斯定律,在不考慮交易費用的情況下,如果產權界定完全,買賣雙方之間所有的外部性問題都會在市場交易之下內部化為個人的成本收益,不會存在社會福利受損的問題。然而考慮到賣方間的競爭問題,上述情況就會發生有趣的轉折。假設交易雙方只能使用平臺進行交易,并且買賣雙方間的網絡外部性并非是一成不變的。初始時賣方數量增加伴隨著多樣性的增加,從而導致買方平均效用增加,買方數量增加。又由于買方平均效用增加導致買方購買意愿增加,賣方的平均利潤會增加,于是買賣雙方的數量會持續增加。但當賣方數量達到一定規模之后,賣方數量增加帶來的多樣性變化會微不足道,而大量重復、同質的交易加劇了賣方競爭,此時賣方的平均利潤會下降,同時導致買方的平均效用上升,買方的數量會增加,從而增加賣方的交易量,因此賣方的總利潤仍然可能上升。但無論如何,只要賣方的平均利潤為正,賣方的數量就有可能增加,從而在正反饋效應的作用下使買賣雙方數量持續擴張,直到賣方的平均利潤下降為0。

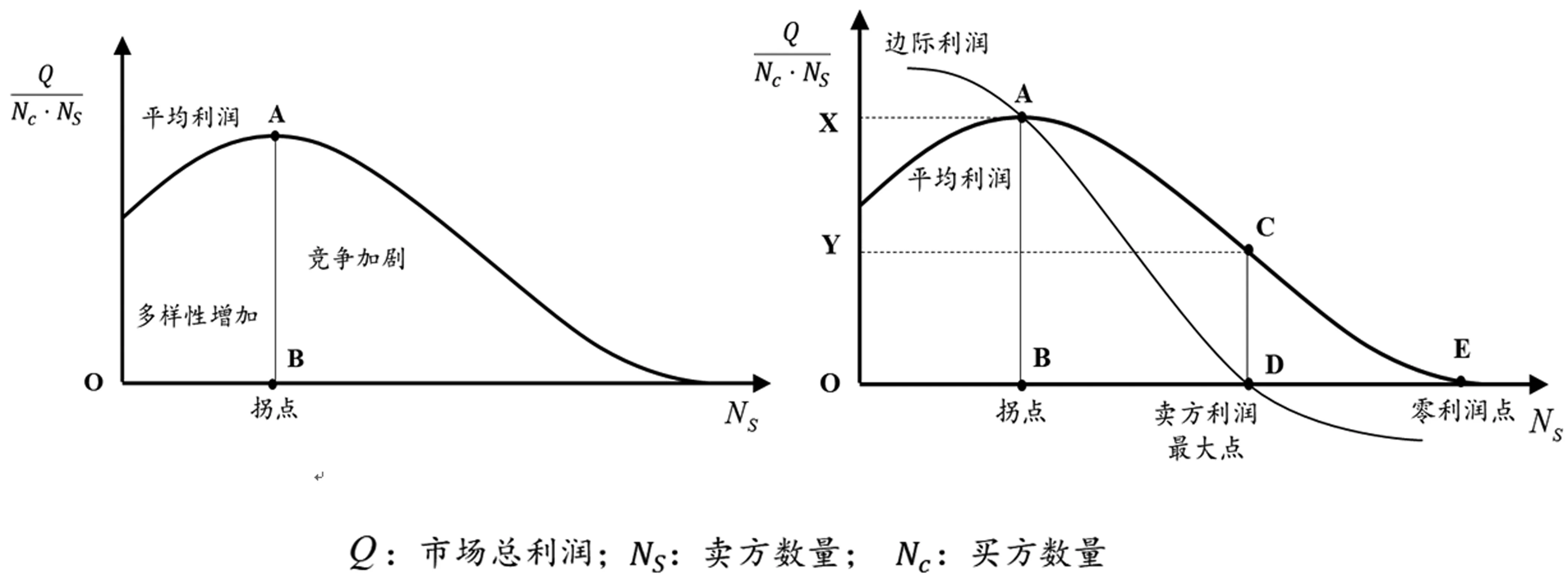

圖1 網絡外部性的變化

圖1反映了賣方平均利潤與賣方邊際利潤隨著賣方數量增加而變化的情況。由于雙邊市場牽涉到兩邊用戶,因此該圖的縱軸比較特殊,為市場總利潤同時除以賣方數量與買方數量,實質是反映了平均意義上,平臺內每一個賣方能從每一個買方處賺取的利潤,下文將其簡稱為賣方平均利潤(此處暫不考慮平臺的收費問題)。左圖主要反映了隨著賣方數量增加,賣方平均利潤的變化情況。如上文所述,在賣方數量增加帶來多樣性增加的階段中,賣方平均利潤會隨著賣方數量的增加而上升,但在競爭加劇替代多樣性增加的拐點之后,賣方平均利潤會由升轉降,這意味著拐點(記為點B)所對應的賣方平均利潤為所能達到的最大值(記為點A)。右圖進一步反映了賣方數量增加過程中賣方邊際利潤的變化情況,具體來說,賣方邊際利潤會先于平均利潤穿過拐點A下降,到達點D時下降為零。但此時,平均利潤仍大于0,其他賣方見參進平臺進行交易仍然有利可圖會選擇加入,直到到達零利潤點E時才會停止參進,賣方在該點達到完全競爭,邊際利潤為負。

需要指出的是,圖1同時還反映了賣方利潤(此處指的是賣方平均利潤與賣方數量的乘積,其含義是平臺中每一個買方能給所有賣方帶來的利潤)的變化情況。具體來說,在圖1中,可以通過兩種方法觀察到賣方利潤的數值:一種是通過平均利潤曲線觀察,該曲線上的點,對應橫縱坐標作垂線所構成的矩形面積即為賣方利潤;另一種是通過邊際利潤曲線觀察,該曲線以下,橫坐標軸以上,并且對應賣方數量以左,縱坐標軸以右所形成的圖形面積,即為賣方利潤。舉例來看,當賣方數量從點B增加至點D時,賣方利潤的變化可由矩形ODCY的面積減去矩形OBAX的面積得到;或者也可直接由不規則圖形ABD的面積來反映。顯然,在D點之后,賣方數量的增加將會使賣方利潤的變化由增轉降,因此D點為賣方利潤的最大點,對應的賣方利潤為矩形ODCY的面積。上文已經提及,其他賣方見平均利潤為正,有利可圖仍會參進。但對于早已加入平臺的賣方來說,新賣方參與競爭會減少自身利潤,因此其存在阻止其他競爭者進入的動機。但由于平臺上的賣方數量太多,合謀的交易費用太高,所以賣方難以依靠自身的力量來限制其他競爭者加入。可見,平臺規模決策決定著賣方利潤,如果平臺不限制賣方加入,平臺賣方的數量最終會到達使賣方利潤為零的E點。

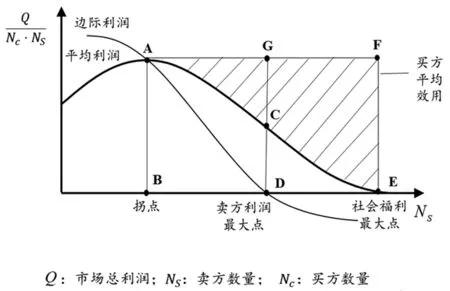

圖2 社會福利的變化

進一步考慮社會福利的變化。在拐點之前,賣方數量增加會帶來多樣性增加,買方平均效用與賣方平均利潤都會隨著賣方數量增加而增加,社會福利持續上升。在拐點之后,競爭導致產品價格下降,這會在引起賣方平均利潤下降的同時,使買方平均效用上升(如圖2陰影部分所示,該圖陰影部分主要反映了賣方平均效用的變化情況,以A點對應縱坐標為零基準,向下為上升,到達E點時買方平均效用最大),因此總的社會福利仍然會隨著賣方數量的增加而持續上升,直到賣方完全競爭的E點,社會福利達到最大。可見,E點既是賣方零利潤點,也是社會福利最大點。如果平臺將賣方用戶數量限制在賣方利潤最大的D點,相較于社會福利最大的E點,會造成福利損失,因為本可以達成的交易未能達成。圖2中矩形DEFG的面積可以在一定程度上反映社會福利損失的大小,但如果想精確獲知社會總福利變化的大小,還需要考慮買方平均效用值(圖中陰影部分以A點對應縱坐標為零基準,但并不意味著A點處買方平均效用值為零)及對應的買方數量。易知,買方參與平臺交易的平均效用越高,買方數量越多,平臺限制賣方用戶數量造成的社會福利損失就越大。事實上,賣方數量最終會達到多少,是取決于平臺收費結構的。如果平臺使用權對賣方免費開放,賣方能夠自由進出,賣方規模會達到E點;但如果平臺使用權對賣方收費開放,隨著賣方平均利潤的下降,平臺向賣方收取平臺使用費的定價空間也會收窄,這會影響到平臺所有者自身的利潤。由于平臺所有者的決策是基于自身而不是所有賣方的利潤最大化,因此未必會限制賣方數量,也未必會將賣方數量限制在D點。為了探討平臺最終會達到何種規模,必須進一步比較平臺收費結構不同時的情況,即雙邊免費、雙邊收費與單邊收費。

uc=αc(nc,ns)·ns;us=αs(nc,ns)·nc

(1)

其中,αc與αs分別表示每個買(賣)方從每個賣(買)方所獲取的平均效用或利潤(已扣除成本),由于買方與賣方內部的外部性與買賣雙方之間的外部性問題,平均效用或利潤αc與αs是買方數量nc與賣方數量ns的函數。同時,買方數量nc與賣方數量ns則是各自效用或利潤的增函數:

nc=φc(uc),φ′c>0;ns=φs(us),φ′s>0

(2)

(一)雙邊免費

平臺向買方和賣方免費開放,買賣雙方以追求自身效用(利潤)最大化為決策依據,自由選擇是否使用平臺進行交易。

1.在賣方數量達到競爭性加劇替代多樣性變化的拐點時,買方效用與賣方利潤如下:

(3)

(4)

(5)

(6)

社會福利可表示為所有買方效用與賣方利潤的總和,即:

(7)

(8)

此時,社會福利達到最大,為:

(9)

總體來說,當買賣雙方免費使用平臺時,由于賣方平均利潤始終高于0,賣方數量不斷增加,同時買方平均效用不斷增加,買方數量也會不斷增加。在上述賣方競爭性不斷加強的過程中,社會福利會隨著買賣雙方數量的增加而持續增加。

(二)雙邊收費

現在討論平臺向買賣雙方收費的情況。買方和賣方若想使用平臺進行交易,必須向平臺所有者繳納使用費。為簡化問題,設平臺所有者直接向買方收取效用分成費用,向賣方收取利潤分成費用,分成率分別為γc和γs,0<γc<1,0<γs<1。

1.在賣方數量達到競爭性加劇替代多樣性變化的拐點時,買方效用與賣方利潤如下:

(10)

平臺利潤為:

(11)

此時,社會福利與式(4)相同。

(12)

(13)

存在最優規模的一階條件為:

(14)

(15)

由式(15)易知:

(16)

這表明:平臺在拐點時從每個買方與賣方所能獲得的初始平均利潤越低,在拐點時使用平臺的賣方數量越小,平臺向賣方收取的分成費率比向買方收取的分成費率高出越多,或賣方間競爭性越大時,平臺賣方的最優規模會越小。這意味著產品服務種類越少的平臺,其最優規模越小;對買方免費僅向賣方收費的平臺,其最優規模較小。此外,平臺賣方的最優規模與平臺買方的數量無關。

(17)

(18)

該條件說明的是,平臺向賣方收取的費率不僅僅要比向買方收取的費率高,而且二者費率的差額還要比一定比例的買方費率更高。當每增加一個賣方導致賣方平均利潤減少得越多,或拐點處賣方數量越小時,對買賣雙方收取的費率差異要越大,才能保證在競爭加劇的階段,賣方數量增加將平臺利潤耗盡的速度快于將賣方利潤耗盡的速度,平臺才會有限制賣方數量的動機。

由式(13)與式(15)可進一步求得此時平臺的最大利潤為:

(19)

由式(19)易知:

又由式(17)可知:

由此可見,平臺處于最優規模時的利潤,與平臺拐點處的平均利潤、賣方數量,以及使用平臺的買方數量正向相關,而與賣方間競爭性大小和對買賣雙方收取費率差異成反比。

進一步計算此時的社會福利,由買方、賣方以及平臺三方的利潤加總而得:

(20)

比較平臺限制賣方數量與不限制賣方數量時的社會福利:

易得:

上式的含義是,使用平臺的買方數量越多,拐點處平臺的賣方數量越多,平臺限制賣方數量所導致的社會福利損失越大。

(三)單邊收費

進一步討論買方可免費使用平臺,而賣方使用平臺需要向平臺所有者付費的情況。需要注意的是,這種情況其實是產權所有者向兩邊都收費的特例,由于現實中有許多平臺是向一邊用戶免費而向另一邊用戶收費的,因此單獨列出予以分析。設平臺直接向賣方收取分成率為γs的利潤分成費用,0<γs<1。

1.在賣方數量達到競爭性加劇替代多樣性變化的拐點時,買方效用與賣方利潤表示如下:

(21)

平臺利潤為:

(22)

社會福利則與買賣雙方免費使用平臺時一樣,為所有買方效用與賣方利潤的總和:

(23)

(24)

平臺利潤為從賣方收取的分成費用總和:

(25)

此時,平臺必然限制賣方數量以實現自身利潤最大化,賣方用戶數量將被限制為:

(26)

由式(26)易知:

這表明:賣方在拐點時的初始平均利潤越低,平臺的最優規模越小;賣方在拐點時的數量越小,平臺的最優規模越小;賣方間競爭性越大,平臺的最優規模越小;平臺賣方的最優規模與平臺買方的數量無關。

由式(25)與式(26)可求得平臺的最大利潤為:

(27)

由式(27)易知:

進一步計算此時的社會福利,由買方、賣方以及平臺三方的效用與利潤加總而得:

(28)

比較平臺限制賣方數量與不限制賣方數量時的社會福利:

易得:

上式的含義是,當使用平臺的買方數量越多,或拐點處平臺的賣方數量越多,或賣方間競爭性越小,則平臺限制賣方數量所導致的社會福利損失越大。

通過比較不同收費結構下的平臺最優規模與社會福利可知,如果平臺對買賣雙方的收費差異足夠大,賣方間競爭就有可能使得平臺利潤下降,平臺就會限制賣方用戶數量。當賣方數量受限,買方的選擇權也隨之受限,受到限制的買賣雙方,原本可以通過平臺交易而獲利,但現在有利的交易無法達成,社會福利會受損。并且,由于平臺的買方數量越多、拐點處平臺的賣方數量越多、賣方間競爭性越小,平臺限制賣方用戶數量所能獲得的利潤就越大。因此平臺所有者有動機擴張買方數量與拐點處的賣方數量,并弱化賣方間競爭性,以提高自身利潤水平,而這些行為恰恰會使得約束規模擴張帶來的社會福利損失更大。事實上,只要一人的行為對其他人有影響,就會出現所謂的“外部性”的問題。“外部性”其實無所不在,競爭也在其中。多一個人加入競爭,會使所有競爭者的平均利潤下降,但入局者只管計算自身的成本收益,見有利可圖就參進,最終致使競爭者的平均利潤下跌為零。這種出現于競爭者間的負外部性問題,同樣可以因產權明確界定而得到內部化解決。專門有一個著名的經濟學案例對這個問題作出了闡釋,即“公海捕魚”。該案例說的是公海產權歸屬未定時,捕魚者見有利可圖紛紛加入,結果過度捕撈,租值消散。但若將公海界定為私產,私產所有者見捕魚者數量增加帶來的競爭使利潤下降,就會限制捕魚者進入,從而使捕魚者數量符合社會效率。前文提及的有趣轉折在于,捕魚者之間的競爭會損害社會福利,但平臺的賣方競爭卻不會。原因是賣方競爭導致的賣方平均利潤下降,對應著買方平均效用的上升,一增一減,社會福利并不會下降。在這種情況下,平臺的收費結構就至關重要。如果平臺向雙邊用戶免費開放,任何賣方都能夠自由選擇是否使用平臺,賣方的競爭會致使賣方的平均利潤下降為零,但買方的平均效用會因此上升,社會福利最大;而如果平臺所有者對賣方收費顯著高于買方,平臺就無法將網絡外部性導致的成本收益變化全部內部化為自身的損益,最終使平臺所有者具有限制賣方用戶數量的激勵,從而可能對社會福利造成不利的影響。

但同時應當注意到,平臺限制賣方用戶加入,也可能對社會福利產生正向的作用。具體來說,當平臺提高準入門檻,限制部分賣方進入平臺參與競爭時,賣方數量會下降,因此買方的搜索成本也會下降,并且設置準入門檻也有利于提升賣方的整體品質,從而節省買方的信息費用,提升買方效用。同時,被限制的賣方也可以轉移到與該平臺相競爭的其他平臺上去,所以對于買賣雙方都有利的交易仍然有可能達成。一方面,買方選擇受限的影響可能很小,因為在賣方競爭加劇的拐點之后,買方可能很容易找到替代品;另一方面,賣方受到的影響與賣方的轉移成本相關。賣方從一個平臺轉移到另一個平臺的成本越低,那么平臺限制賣方數量對社會福利的負面影響也就越小,相比買方能夠節約的搜索成本與信息成本,平臺限制賣方用戶數量甚至有可能增進社會福利。

四 案例分析:電子商務平臺的賣方數量限制

平臺對雙邊用戶收費顯著不對稱時,賣方數量會受限,這有可能對社會福利造成不利的影響。但如果有大量平臺參與競爭,并且買賣雙方轉換平臺的成本近于零,則平臺所有者是很難將賣方數量限制在理想狀態的。因為不斷加入競爭的平臺會將平臺的賣方用戶分流,消耗掉平臺的利潤,使得平臺必須不斷降低使用費以擴大賣方數量,最終會使得平臺的賣方數量總和與社會福利最優時的水平一致。由此可知,平臺的壟斷才是影響社會福利的根源。但根據上一部分的分析易知,在買賣雙方因正反饋效應持續增加的整個階段,包括賣方多樣性增加階段與賣方競爭加劇階段,買方的平均效用和總效用都是在持續增加的。平臺規模越大,買方效用越高,這就導致了“贏者通吃”。先進入市場并發展起來的平臺會因為正反饋效應的作用使買方效用不斷增長,后進入市場的平臺由于規模遠小于前者,買方使用平臺獲得的效用也遠低于前者,因此很難在買方競爭中取勝。再加上雙邊平臺僅擁有單邊用戶是難以為繼的,所以后進入市場的平臺在雙邊用戶的競爭中都很難取勝,電子商務領域也是如此。

近年來,中國電子商務平臺飛速發展。根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國電子商務行業競爭現狀及市場規模預測報告》數據顯示,2018年全國電子商務交易額已達31.63萬億元,是2012年8.11萬億交易額的近4倍。其中,網上零售額9.01萬億元,實物商品網上零售額7.02萬億元,占社會消費品零售總額的比重已高達18.4%。但在交易規模快速擴張的同時,電子商務平臺的行業結構卻相對穩定。根據電子商務研究中心發布的數據可知,在2012年到2018年間,天貓、京東兩家平臺一直占據著中國網絡零售B2C市場百分之七十以上的交易份額,天貓平臺更是始終占據百分之五十以上的份額。此外,對網上購物平臺的集中度測算也表明,網上購物平臺市場已經具有壟斷結構,淘寶、天貓的用戶覆蓋率分別達到了58.2%與25%(蘇治等,2018)[21]。由此可以判定,淘寶、天貓與京東是隸屬于電子商務領域的壟斷平臺。

理論分析表明,當賣方數量增加會使賣方競爭加劇時,向賣方收費顯著高于買方收費的壟斷平臺會限制賣方數量。這就解釋了以下事實,向買賣雙方都免費提供平臺使用權的淘寶并沒有限制賣方數量,而向賣方收費向買方免費的天貓與京東平臺卻先后公布了《店鋪續簽規則》,明確指出,拒絕與銷售額低于指定標準的店鋪續簽平臺服務協議。事實上,天貓與京東拒簽店鋪的官方理由是,能夠“更好地提升商家整體的服務品質和經營能力,不斷提高消費者購物體驗”。淘汰服務較差、銷售額較低的店鋪,確實能夠有效激勵商家提高服務和經營能力,改善消費者購物體驗,這也確實是限制賣方數量的一個重要原因。但是,對平臺企業而言,選拔留存下來的店鋪之間,競爭會不斷加強。尤其是在互聯網流量紅利幾盡耗盡的當下(1)根據Quest Mobile發布的《2019年流量增長盤點》報告顯示,截止2019年11月,中國移動互聯網流量池基本飽和,用戶規模同比增速首次跌破1%。,有限的市場容量使得壟斷平臺店鋪間的強競爭必然損耗店鋪的平均利潤,這也會使平臺企業的利潤下降。因此,平臺企業有動機采取措施,為店鋪也為自己保持利潤,比如促進店鋪差異化經營,增加產品服務種類;提高店鋪準入壁壘,減少同類店鋪數量。從這個層面上來看,末位淘汰是為了選拔優質店鋪,而在這個基礎上,平臺企業還會進一步提高準入壁壘,以保證優質店鋪所能獲得的利潤。所以,天貓與京東平臺所設置的“續簽考核標準”,是這兩種策略組合權衡的結果,具有雙重的策略內涵。

(一)天貓平臺的賣方數量限制

天貓,又稱天貓商城,主要向簽約用戶提供網絡經營場所、交易撮合、信息發布等技術服務支持。天貓商城向消費者免費開放,同時向商戶收取“與互聯網信息服務相關的軟件服務”費用,即商戶獲得搜索商品、生成訂單、管理交易和完成支付等軟件系統服務所需支付的費用,主要包括按年收取的年費與按一定費率實時劃扣的軟件服務費兩部分。表1列示了歷年天貓商城向商戶收取的技術服務費用變化情況。

表1 2008-2020年天貓技術服務費標準

與收費相對穩定不同,天貓平臺商戶的入駐門檻與續簽標準是不斷提高的。2015年6月24日,天貓宣布招商新政,一方面,對于準備入駐天貓平臺的新商戶而言,天貓要求商戶在品牌影響力及企業資質兩方面達到官方標準;另一方面,對于已經入駐天貓平臺的老商戶而言,天貓將增設對商戶的經營考核。事實上,天貓商城與商戶的協議期限一般為一年,天貓商城會在每年10月份以后要求符合規定經營資質的商戶在指定時間內上交申請材料與資質證明材料。當年年底,天貓商城會公布審核結果,與審核通過的店鋪簽署協議,并凍結商戶保證金,收取技術服務年費。在上述流程都結束之后,天貓商城才會在次年為商戶提供正常的技術服務支持。然而從2016年開始,天貓只向達到新考核標準的商戶開放續簽申請通道。根據《天貓2016年度各類目續簽考核標準一覽表》可知,天貓的考核內容分成兩類,一類是對店鋪評分的最低要求;另一類是對店鋪銷售額的最低要求。上述兩類考核要求,如果有其中一樣達不到,天貓就會拒絕與商戶續簽下一年度的協議。

由表2可以看出,除了少部分類目之外,天貓對店鋪的銷售額要求越來越高,一些類目從不考核逐漸變為考核,一些類目的銷售額要求則越來越高(2)本表僅提供了銷售額要求變動較大的部分類目數據。其中2016年公布銷售額要求是7、8、9月份的累計銷售額,為增加與其他各年的可比性,本文將該數據的四倍作為2016年的年度銷售額要求。。考慮到天貓對店鋪收取技術服務費用時包括銷售額扣點,天貓對店鋪的最低銷售額要求實質上是提高了天貓平臺的最低收費標準。將同類目年費收費要求與銷售額最低要求合并計算,就可以得到天貓對各類目店鋪實質上的最低收費標準。以服飾配件、家裝主材及手機為例,這三類店鋪的收費從2016-2020年間固定不變,年費均為3萬元,銷售額扣點手機為2%,其余均為5%。計算天貓對這三類店鋪實質上的最低收費標準容易得知,天貓對上述三類店鋪的最低收費標準,也在相應提高。

表2 2016-2020年天貓商戶續簽考核的最低銷售額要求 單位:萬元

(二)京東平臺的賣方數量限制

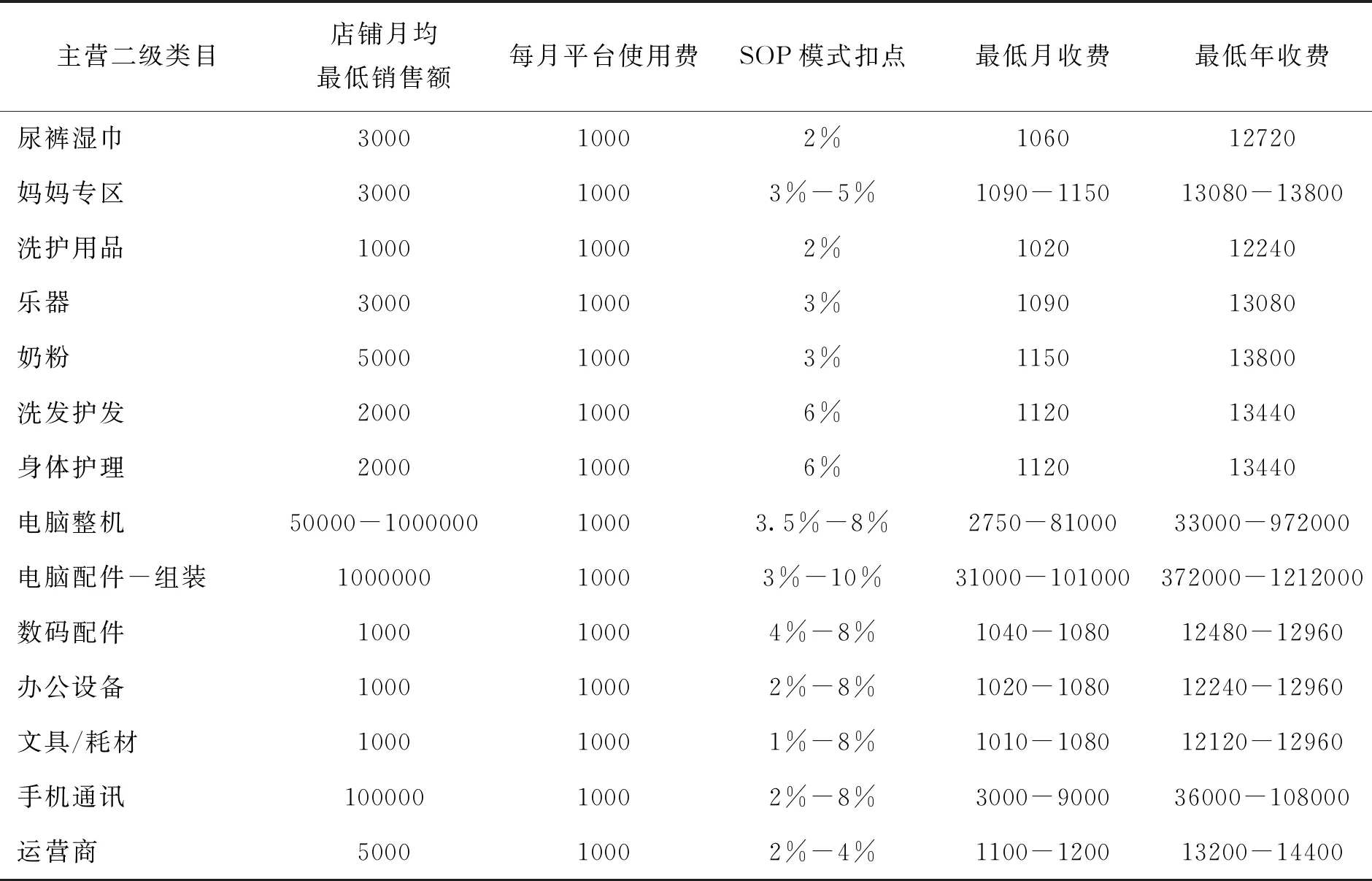

京東公司成立于1998年6月18日,2004年1月1日正式開通京東多媒體網開始線上銷售,2007年6月更名京東商城。2010年10月,京東開放平臺(POP)上線,開始允許第三方商戶入駐平臺。與天貓類似,京東平臺對消費者免費開放,同時向商戶收取技術服務費,包括固定的“平臺使用費”與按比例計收的“銷售額扣點”。京東技術服務費與天貓商城相比較高,變化也更為頻繁,具體收費情況見表3。

表3 2010-2020年京東技術服務費標準

京東同樣出臺了商戶店鋪續簽的考核標準。從2019年開始,在店鋪評分、客服應答率、交易糾紛率、工商投訴量等為保證消費者體驗的指標要求之外,京東將店鋪的銷售額也納入了考核范圍。因為京東對店鋪的銷售額考核較晚,所以很難討論總體趨勢上的變動,但通過對比《2019年京東開放平臺商家店鋪續簽考核標準》與《2020年京東開放平臺商家店鋪續簽考核標準》,仍然可以發現,2020年較2019年對更多類目提出了最低銷售額考核標準。2019年僅有28個二級類目參與銷售額考核,但到2020年有160個類目具有銷售額考核要求。即使是同屬于二級類目的樂器,在2020年也被拆分為更詳細的類目,對應提出了不同的銷售額要求。

表4 2019年京東商戶續簽考核銷售額要求及對應技術服務費標準 單位:元

進一步地,京東的銷售額考核要求減少了可以續簽的現有商戶數量,同時也是對商戶技術服務費用的提高。通過計算容易得到2019年續簽考核條件下的京東最低收費標準,如表4所示。由于京東和天貓的分類標準很不一樣,因此很難將銷售額考核換算成最低收費標準進行橫向比較。不過容易發現,主營電子產品的京東最先推出了數碼電腦類目的最低銷售額要求,但至今并未對服飾類產品店鋪的銷售額提出硬性要求;而天貓則在首次推出續簽考核要求時,就已經對服飾類產品有非常細致的銷售額規定,不但區分了男性服飾與女性服飾,還對冬裝與非冬裝也進行了區分。此外,天貓續簽考核中3C數碼類產品的最低銷售額從2016年的6萬元逐步上升到了2020年的30萬元,對應的最低費用從2016年3.12萬元也逐步上升到了2020年的3.6萬元;而京東對數碼電腦類產品的銷售額要求在2019年與2020年最高達到1200萬元,對應的收費底線最高達到了97.2萬元,考慮到京東自營以數碼電腦產品為主,較高的收費標準更能反映出京東對該品類賣方競爭的限制。顯然,與理論分析相一致,賣方間競爭越激烈的品類,銷售額的限制越嚴苛。綜上所述,作為占據百分之七十以上市場份額的B2C平臺,天貓與京東都推出了限制賣方簽入平臺的最低銷售額標準。結合平臺所有者對賣方收取銷售額扣點的事實可知,對賣方的最低銷售額限制等價于設定了對賣方的最低收費標準。這實質上與傳統微觀經濟學中壟斷廠商的“提價限產”是同樣的道理,由于賣方的激烈競爭會使得主要從賣方收取分成費用的平臺利潤受損,平臺就有動機提高向賣方收取的最低費用,限制賣方數量。

此外,必須要強調的是,雖然在當前階段,電子商務平臺的利潤主要是來自于對用戶收取的注冊費、銷售額扣點以及廣告費用等,但在接下來的發展中,電子商務平臺積累的用戶數據可能會發揮越來越重要的作用。李海艦等(2014)[23]指出,數據服務在實體世界中是價值鏈上利潤最高的領域,大數據的積累與開發利用,最終有可能會超過上述服務費用,成為電子商務平臺,甚至是互聯網平臺主要的利潤來源。到那時,互聯網平臺可能會喪失限制賣方數量的激勵。

五 結論與建議

互聯網時代的商業邏輯是社群邏輯下的平臺模式(羅珉和李亮宇,2015)[24]。網絡平臺作為互聯網經濟的典型組織,能夠為供需雙方提供便捷、有效的線上交易服務,降低了供需雙方的交易成本,擴大了市場交易范圍,提升了資源配置效率,是促進本國經濟發展的重要支撐,也是本國創新驅動發展戰略的重要主體。目前有許多研究認為,用戶間網絡外部性的存在限制了平臺運用市場勢力進行價格加成的能力,任何想從一邊用戶獲取超額利潤的策略都將是自我毀滅的過程(曲振濤等,2010)[13],并且在平臺用戶規模不斷擴張的動態過程中,網絡平臺特有的對買賣雙方的非對稱定價,脫離了傳統的邊際成本定價約束,壟斷平臺不但不會提價限產,反而會向部分用戶提供補貼,這有利于增進社會福利。然而本文的研究表明,當賣方超過一定數量時,對買賣雙方定價顯著不對稱的壟斷平臺,由于不能將買賣雙方間因網絡外部性所致的成本收益全部內化于自身,因此具有與傳統微觀經濟理論中壟斷廠商一樣的“提價減產”動機,即通過提高對賣方的最低銷售額標準來提高對賣方的收費與限制賣方的數量,從而減少因賣方競爭加劇導致的利潤損失,這有可能會損害社會福利。

通過對電子商務平臺的考察發現,在買賣雙方數量因正反饋效應持續增加的階段,買方效用會不斷提升,容易使先發展起來的平臺成為壟斷方;而線下購物渠道的激烈競爭,又使得平臺無法對買方收取較高費用,因此電子商務平臺一般對買方免費,僅從賣方收費。對買賣雙方收費的顯著不對稱以及壟斷的市場結構,使得電子商務壟斷平臺成為了限制賣方數量的典型代表。正是因為這一原因,共同占據B2C市場百分之七十以上份額的天貓、京東,分別自2016年與2019年開始,拒絕向銷售額低于規定標準的賣方提供技術服務支持。事實上,從2019年1月1日正式開始實施的《中華人民共和國電子商務法》,在第二章第二十二條中明確規定:“電子商務經營者因其技術優勢、用戶數量、對相關行業的控制能力以及其他經營者對該電子商務經營者在交易上的依賴程度等因素而具有市場支配地位的,不得濫用市場支配地位,排除、限制競爭。”根據本文研究結果,電子商務平臺不僅有限制平臺間競爭從而獲取壟斷利潤的動機,也有限制平臺內部賣方間競爭,從而提高壟斷利潤的動機。

本文側重于從賣方競爭加劇的角度分析網絡外部性的變化規律,認為電子商務壟斷平臺有干預平臺賣方間競爭的動機。因此,打破壟斷,進一步激發市場競爭的活力,仍然是促進電子商務,甚至是互聯網經濟行業,健康有序發展的關鍵所在,應將網絡平臺干擾賣方間競爭的問題,比如提高用戶轉移成本的會員積分系統以及影響賣方流量獲取的搜索排序機制等,納入到現有的雙邊市場反壟斷研究與實踐當中,從而促進和維護網絡平臺間的有序競爭。