試論博物館物的語境化闡釋:內涵、目標與策略

毛若寒

(浙江大學考古與文博系 浙江杭州 310007)

內容提要:博物館將“物”從現實時空中抽離轉變為“博物館物”后,會引發物的“去語境化”,導致物變得沉默與陌生。將語境視野貫徹于所有闡釋環節的“語境化闡釋”,可為克服“去語境化”困境提供理論框架和實踐建議。在厘清物的語境是由包含關聯人群、關聯物的微觀語境以及包含自然、社會與文化等維度的宏觀語境構成的關聯性網絡的基礎上,可梳理出同時空同微觀語境、同時空同語境維度、異時空同語境維度三種“再語境化”方式的展品組群,它們理解難度較低,是語境化闡釋的建構目標。圍繞這些目標,語境化闡釋實踐在收藏、研究、展覽建設等環節展開,分別保存、探索、編織與轉化物的語境關系網。語境化闡釋的研究與開展,為博物館藏品“活起來”、促進物與人的溝通提供了新思路。

一、“去語境化”的困境與“語境化闡釋”的提出

就像在不同句段的上下文中,同一個詞匯會顯示不同的含義一樣,在制造、使用、儲存等不同場合或語境(context)中,同樣的物件也會被賦予多種多樣的意義[1]。在日常語境中積累起豐富信息的物件往往具有超越物質功能的精神內涵,驅動人們將其從現實時空中抽離出來,置入博物館并加以妥善呵護。物與現實時空的分離,一方面推動了博物館收藏的產生,奠定了博物館業務工作的根基;另一方面也導致物的日常語境被剝離,發生“去語境化”(de-contextualization)的現象,使物失去了意義解釋的依托而變得陌生與沉默[2]。

去語境化的現象在某種程度上構成了現代博物館的基礎流程與內在邏輯[3]。如何妥善應對去語境化導致的意義理解受阻的情況,也成為博物館學理論與實踐中一個根本性的問題。自20世紀90年代始,國外博物館學界開始深入探討在藏品闡釋中貫徹“語境”視野的可能性。1992年,蘇珊·皮爾斯(Susan Pearce)指出博物館需要重視“語境化方法”(contextual approach),“從語境的而不是分類的,在獨特的環境與社區的視野下闡釋藏品”[4]。2000年,伊凡·賈諾賽克(Ivo Janousek)對科技博物館的未來提出了“語境博物館”(con?text museum)的模式暢想——“整合人類的技術、文化、智慧與藝術”,從而在整體性的語境視野下闡釋藏品的多元內涵[5]。進入21世紀,更多的博物館開始擁抱“語境”,通過重新探索藏品與制作者、收藏家、交易者、使用者之間的語境聯系,揭示因語境變化而丟失的藏品信息細節[6]。

近年來,立足語境的有關博物館闡釋的討論也在我國博物館界展開。有學者剖析了物的語境的不同類型與構成方式,例如,黃洋認為考古遺址類博物館的闡釋過程中,需重視考古材料的生產生活、廢棄埋藏、發掘研究的語境[7];鄭茜從民族學器物的角度,指出藏品闡釋需從器物自身社會歷史環境和器物外部文化兩個角度完整呈現去語境化前的藏品價值[8]。也有學者關注了展覽中對物進行“再語境化”(re-contextualization)的操作思路,例如,嚴建強指出,物的語境化解讀是將物放到展覽分類框架的特定位置上[9];朱煜宇認為,建構物的語境需將物放在具有歷史或時空聯系的展品組合之中[10]。

通過聯系物的原生語境,為物建構有益于理解的新語境,有助于讓“沉默”的物件重新“說話”。面對“讓文化遺產活起來”的社會需求,這樣的討論具有較為重要的現實意義。不過,盡管我國已有部分博物館認識到去語境化導致的問題,也對立足語境的闡釋理論與實踐作出了一定的探索,但卻未能提出系統化、理論化與可操作的觀點和對策。研究不足主要體現在以下幾方面。首先,對物的語境要素、要素之間的結構關系,均未深入剖析。在語境的視野下闡釋物,本質是通過對它們所處語境的重新編織而實現[11],如果對物的語境只有模糊理解,就無法全面、系統與切實地展開這種闡釋思路。其次,物的再語境化方式一般著眼于情景再現等方式,更多有益闡釋的方式未得到全面總結。最后,再語境化的討論比較零散,缺乏從收藏、研究、策劃與設計等影響闡釋效果的各環節入手的系統性實踐建議。

針對上述不足,本文將在博物館研究與展示中充分聯系物的原生語境,并為物建構有益于理解的語境的做法,統稱為“語境化闡釋”(contextu?al interpretation),通過剖析物的語境的本體內涵、語境化闡釋的建構目標以及實踐策略,嘗試建構一套系統性的理論框架與實踐建議,以期幫助博物館克服去語境化造成的理解困境,推動傳播使命的有效履行。

二、物的語境的本體考察:要素與結構

從語義學看,context起源于拉丁語contexere,由表示“聯合、共同”的前綴con與表示“紡織”的詞根texere組成,有“編織在一起”之意[12]。20世紀80年代以后,context被借用到哲學、文學、人類學、歷史學、考古學等多個學科。在考古學、物質文化研究領域,物的語境被彼得·馮·門施(Peter van Mensch)、伊安·霍德(Ian Hodder)等理解為“由不同解釋要素構成的依附于物的關聯性網絡(network of connections)”,它既制約著對象如何獲得意義,也影響著意義如何被解釋和理解[13]。

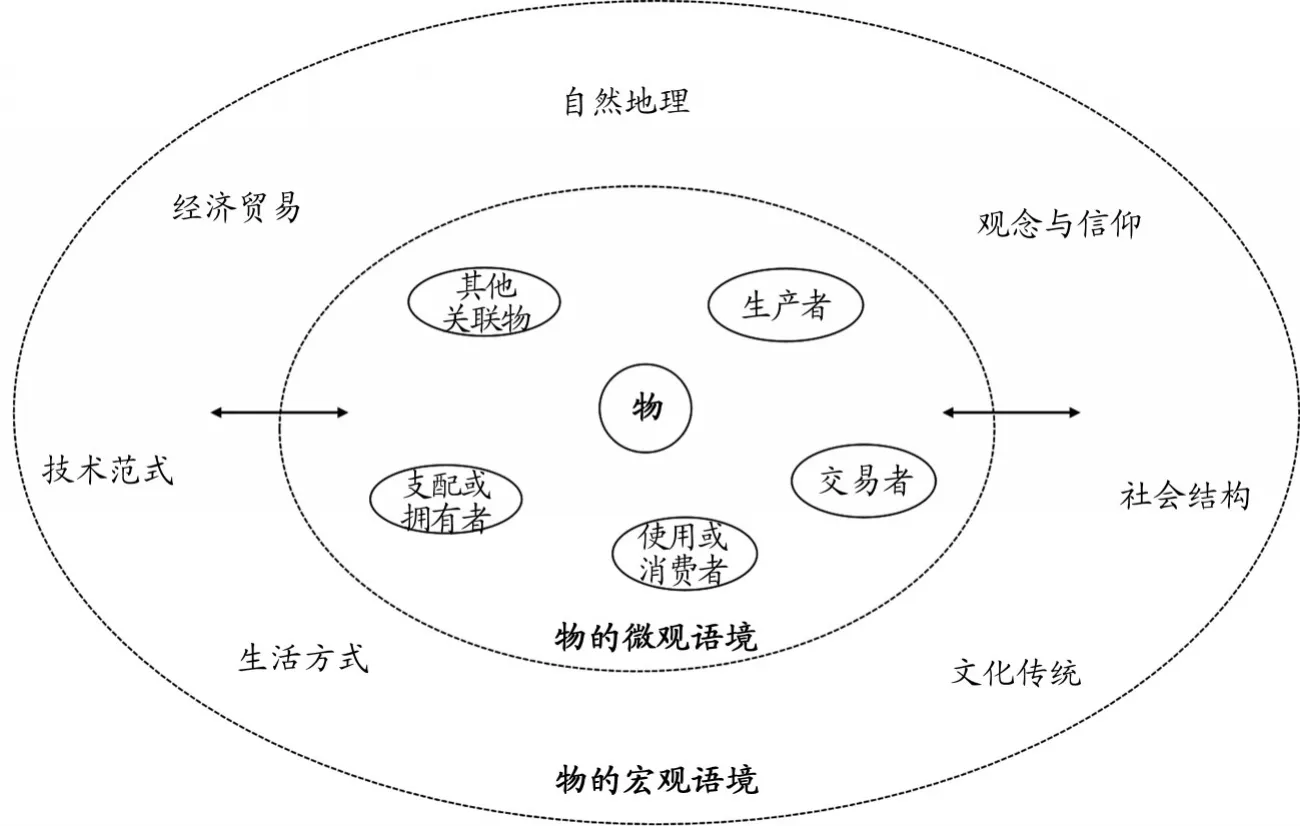

這張關聯性網絡包含哪些要素?克里斯·卡普爾(Chris Caple)認為,物的語境包含了“關聯人群”的要素和“關聯物”的要素,前者指特定時空中創造/擁有/使用它們的個人或社會團體,后者指特定時空中圍繞物并與其相鄰或共存的一組物品[14]。基于卡普爾的理論,有學者進一步剖析了關聯物的內涵,歸納出配合使用的其他人工制品[15]、同埋藏環境下的其他遺存[16]以及同個展示空間的鄰近展品[17]。

在語境要素的認識基礎上,也有一些學者深入討論了物的語境的結構,并形成了兩種不同的理解思路。第一種思路以蘇珊·皮爾斯(Susan Pearce)與伊萬·卡普(Ivan Karp)為代表,他們認為物的語境由微觀語境(micro context)和宏觀語境(macro context)兩種尺度的關聯性網絡共同構成。微觀語境指的是物所處的具體場合或情景環境,如埋藏單位、生產作坊、交易場所等;而宏觀語境指的是物所處的區域性或全球性的社會文化環境[18]。在這種思路中,學者們著眼于語境作為關聯性網絡的尺度大小,通過區分不同尺度的層級來理解語境的結構。不同尺度的語境本質上對應著解釋物的意義的視野(vision)。第二種思路以埃爾米尼亞·佩德雷蒂(Erminia Pedretti)、薩芬內斯-阿瑪爾·納吉布(Saphinaz-Amal Naguib)為代表,他們認為物所處的語境是由社會的、經濟的、政治的、文化的、宗教的、技術的等多元維度(multiple dimensions)構成的關聯性網絡。在這里,每一個語境維度聯系著一個特定的知識領域或人類活動的分工領域,構成了認識物的意義的特定的視角(perspective)。在這種思路中,學者們通過列舉與區分不同學科、知識領域,來把握物的語境的結構。

上述兩種關于語境結構的理解思路,在2018年芬蘭博物館協會(Finnish Museums Association)發布的《分析意義》(Analyzing Significance)中得到了有機融合。此書將藏品的語境視為“個別—特定語境”(individual-specific contexts)與“廣泛語境”(extensive contexts)的集合體,前者指代物的特定情景時空,后者指代藏品所處的社會文化領域。書中還以具體的生產和使用過程為邊界,以關聯人群的不同指代,區分兩種語境——生產或使用情景中的個體,如生產者、消費者、擁有者等代表物的微觀語境,而相對抽象的國家、地域或階層等群體則代表物的宏觀語境[19]。

借鑒上述觀點,筆者整理出本文所理解的物的語境結構。物的語境由“微觀語境”與“宏觀語境”組成(圖一):微觀語境對應微觀層面的物的生產、流通、使用、儲集與展示等環節的關聯環境,包含生產者、交易者、使用或消費者、支配或擁有者等關聯人群的要素,以及配合使用的其他制品、共存關系下的其他物質等關聯物的要素;物的宏觀語境在具體的生產與使用語境之外,由特定時空中的自然地理、社會結構、經濟貿易、文化傳統、技術范式、觀念與信仰等涵蓋自然、政治、經濟、社會、文化等領域的語境維度組成。每個語境維度對應著社會人群的分工領域,它們不同程度地影響著具體情景下物與人的互動,從而使物產生特定的意義。物語境的本體內涵構成了下文探討語境化闡釋目標和過程的理論基礎。

圖一// 物的語境結構示意圖(圖片來源:筆者自繪)

三、語境化闡釋的建構目標:三類展品組群

當物移入展示空間、置入展覽分類框架的特定位置,并處在鄰近展品的聯系與限定下,物便得以在展覽中“再語境化”。由于展覽的傳播意圖是可變的,物究竟被放在框架的什么位置,以怎樣的方式與其他實物或非實物展品關聯在一起形成展品組群的可能性也是多樣的,這意味著物在展覽中被再語境化的方式具有多種可能,其闡釋效果也存在差異。丹·斯波克(Dan Spock)指出,露天博物館的原狀陳列、生境群、生活群等展品組群,其視覺形象和表現信息較大程度地再現了物的原生語境,屬于“高語境”(high-context)的展品組織方式。面對這種展覽語境,觀眾對物的理解難度較低。與之相反的是古典藝術博物館、歷史文物精品陳列以及當代藝術博物館的“白立方”(white cube)常采用的展品組織方式——展品之間被刻意留出明顯的間距,只提供簡要的文字說明來解釋展品的原生語境,有時甚至沒有解釋,很難看出物與原生語境的聯系。斯波克將它們視作“低語境”(low-context)的展示方式。在這樣的展覽語境中,物雖然在一定程度上被“再語境化”,但其本質上仍然是“去語境”的,物的闡釋效果遠不如前者[20]。斯波克引用了蘇珊·沃格爾(Susan Vogel)于1988年在美國紐約市非洲藝術中心(Center for African Art)舉辦的“藝術/人工制品:人類學收藏中的非洲藝術”展(ART/Artefact:African Art in Anthropology Collections),以解釋低語境和高語境的展陳效果差異。同樣的非洲日常物件,當其以藝術畫廊的組織方式呈現時,觀眾很難自行理解它們在生活中的功能(圖二);而以生活群的組織方式展現時,則能清晰地傳達出其功能信息(圖三)[21]。

圖二// 藝術畫廊展區內的非洲日常物件(圖片來源:Adam Jasper.No Drums or Spears.Anthropology and Aesthetics,2017,67(1),299-315.)

圖三// 生活群中的非洲日常物件(圖片來源:Adam Jasper.No Drums or Spears.Anthropology and Aesthetics,2017,67(1),299-315.)

由于博物館闡釋的目標是實現物(展品)與人(觀眾)的有效溝通,因此“高語境”的展品組織方式才是語境化闡釋所追求的。但是斯波克只關注了物的微觀語境層面的情景再現。在宏觀語境層面的再語境化方式有哪些,又如何梳理?

正如上文所提及的,若干實物與非實物展品及匹配解釋形成的展品組群,很大程度塑造了物所呈現的語境。而決定展覽語境的不同性質的因素,包括這件物與其他展品之間在原生語境中的交集情況,以及在原生語境的時間與空間上的聯系情況。鑒于此,通過對原生語境聯系情況、原生語境時空關系的排列組合,可在常見的展品組織方式中,篩選出三種聯系物的原生語境的再語境化類型。它們的理解難度較低,構成了語境化闡釋的建構目標。

第一類是“同時空同微觀語境”的再語境化類型。它通過感官化與形象化地恢復歷史坐標下物與關聯物、關聯人群之間的有機聯系,營造出易于辨識的形象,進而促使觀眾理解物的功能與意義。在展品間的時空關系上,各展品的原情景時空較為接近或一致;在語境交集關系上,展品之間共享相同的微觀語境。斯波克所說的露天博物館的原狀陳列、情景再現的生境群、生活群、年代屋等,便屬于這一語境化類型。它們從20世紀初開始流行,至今在許多博物館中仍有應用。

第二類是“同時空同語境維度”的再語境化類型。它并不是對某個情景現象的視覺再現,展品之間基于某一時期的歷史主題或社會現象之間的相似性/相關性而聚集在一起。在展品間的時空關系上,各展品的原宏觀時空(時間:歷史朝代、特殊時期;空間:行政、文化或自然地域)比較接近或一致;在語境交集關系上,展品之間并不處于同一微觀語境,但在宏觀語境上至少共享一個語境維度。如果說前一類是具象與情景的語境化闡釋,那么這一類則經過超越情景的提煉,是抽象與邏輯的語境化闡釋。例如,浙江龍游縣博物館在歷史展廳的兩晉南北朝單元,為龍游出土的青瓷谷倉、陶豬圈、青瓷雞籠等器物設置了“水稻種植與家畜飼養”的組分(圖四)。青瓷谷倉的大量出現說明耕作技術的進步與水稻收成的提高,陶豬圈、青瓷雞籠反映了人們利用家畜的糞便為水稻施肥的現象。這些展品之間并不具有同一情景下的功能聯系,但它們并置一起卻反映出這一時期龍游地區的農業經濟現象。

圖四// 浙江龍游博物館歷史展廳“水稻種植與家畜飼養”組分(圖片來源:筆者自攝)

第三類是“異時空同語境維度”的再語境化類型。在展品間的時空關系上,既缺乏情景時空的聯系,也不處于同一宏觀時空。在語境的交集關系上,展品間并不處于同一微觀語境,但宏觀語境上至少共享一個語境維度。此類展品組群的再語境化思路并不像前兩類那樣將展品重置于某個特定的時空坐標下揭示其在原生語境下的事實和信息,而是通過對不同時空的展品的并置與比較,激發觀眾對跨文化之間相似的社會文化現象的聯想與思考。這種思路突破了常規的歷史語境化(historical contextualization)的方式,富有強烈的當下性與建構性。例如,荷蘭海牙科學博物館(Museon)“一個星球”(One Planet)展覽的一處展柜中既有雞、鴨的標本,也有破舊的鞋子與灰色磚塊,甚至還有鐵軌的枕木等器物。這些展品來自世界各地,跨越幾個世紀,但它們都與一段移民的故事相聯系,其原生語境交集于“社會”和“文化”語境維度中的“移民文化”。異時空物品并置帶來的強烈反差,使觀眾不自覺地產生對全球性移民社會文化現象的思考。

四、語境化闡釋的實踐策略:立足物的語境關系網

明確了建構目標后,語境化闡釋的核心任務就是穩定高效地建構和運用上述三種再語境化的展品組群類型。這要求博物館在收藏、研究、內容策劃、設計與實施等影響闡釋效果的工作環節中,以物的語境關系網作為根本立場與實踐視野。

(一)語境關系網的保存

去語境化不可避免,但這并不意味著保存物的原生語境的努力是徒勞的。如果在收藏和信息采集過程中就明確樹立語境的理念,及時記錄物的語境信息與線索,就能盡量減少去語境化帶來的信息流失,為語境化闡釋的高質量開展奠定基礎。保存物的語境關系網,可從物的語境的兩類要素——“關聯物”與“關聯人群”兩方面展開。

1.建立基于語境關系的系統性收藏群

收藏者不應只關注孤立狀態的物品,而應將與其有語境關系的其他物件,比如同一微觀語境下的相關實物,生產過程的配套物,器組關系和使用功能的組合,或者同一時期與地域在農業、手工業、技術、精神信仰等宏觀維度有交集的物品等,也盡可能納入相應主題的收藏群中。系統性的收藏群可為三類展品組群的建構提供展品資源的直接支持。

2.收集與藏品同語境網絡的多視角人群的記憶

物的文化意義是在特定的時間與空間中人與物的互動中被賦予的,交織著復雜而關聯的情感和記憶。多視角的個體記憶構成了收藏對象的語境之網。有意識地保存好這些個體記憶,不僅能為藏品的語境化解讀提供詳細的資料與線索,也能在展覽中表現物的微觀語境時提供頗具感染力的展示資源。

荷蘭國家海事博物館(National Maritime Mu?seum)在發展“奧蘭治號”(MS Oranje)藏品群的過程中就采取了這一收藏思路。這艘船曾于20世紀40—60年代作為遣返船搭載數千名荷蘭僑民從印度尼西亞回國。博物館通過官方網站、社交媒體等渠道,向社會發起“講述奧蘭治號記憶”(Telling Memories on MS Oranje)訪談活動。借此活動,博物館收集了許多船上生活的口述回憶與生活用具。同時,博物館還創建了一個名為“故事捕手”(Story Catcher)的在線網站[22],吸引未能接受訪談的其他親歷者在線填寫并分享有關“奧蘭治號”的回憶。經過線上線下的共同努力,“奧蘭治號”藏品群的語境之網愈發豐滿,藏品所見證的去殖民化歷史也得到進一步發掘與省思。

(二)語境關系網的探索

在藏品研究環節,語境化闡釋的核心任務是從收藏時積累的語境線索出發,在整體性的關聯網絡中,探索語境中不同維度、不同尺度中的信息內涵。為實現這一目標,博物館需要在藏品研究主體與研究流程上作出新的改變。

1.多渠道拓展藏品研究的參與群體

在語境的視野下,藏品研究必須涉及多視角的人群觀點、多維度的主題面向與跨學科的知識領域。只依靠博物館內少數人的研究團隊,在知識儲量與研究視野上難免有欠缺。一方面,可引入博物館外部的專業研究力量,如面向社會開放藏品研究,以及主動與其他遺產機構、高等院校等專業機構建立長期的合作關系;另一方面,也可吸納非專業人群的觀點與聲音,如與藏品直接相關的捐贈者、所有者與知情人士,以及與藏品本身沒有直接交集但了解相似藏品的信息、能為藏品研究提供語境線索的業余愛好者等,以填補學術領域之外的信息空白與視角盲點[23]。

2.遵循整體全面的藏品研究流程

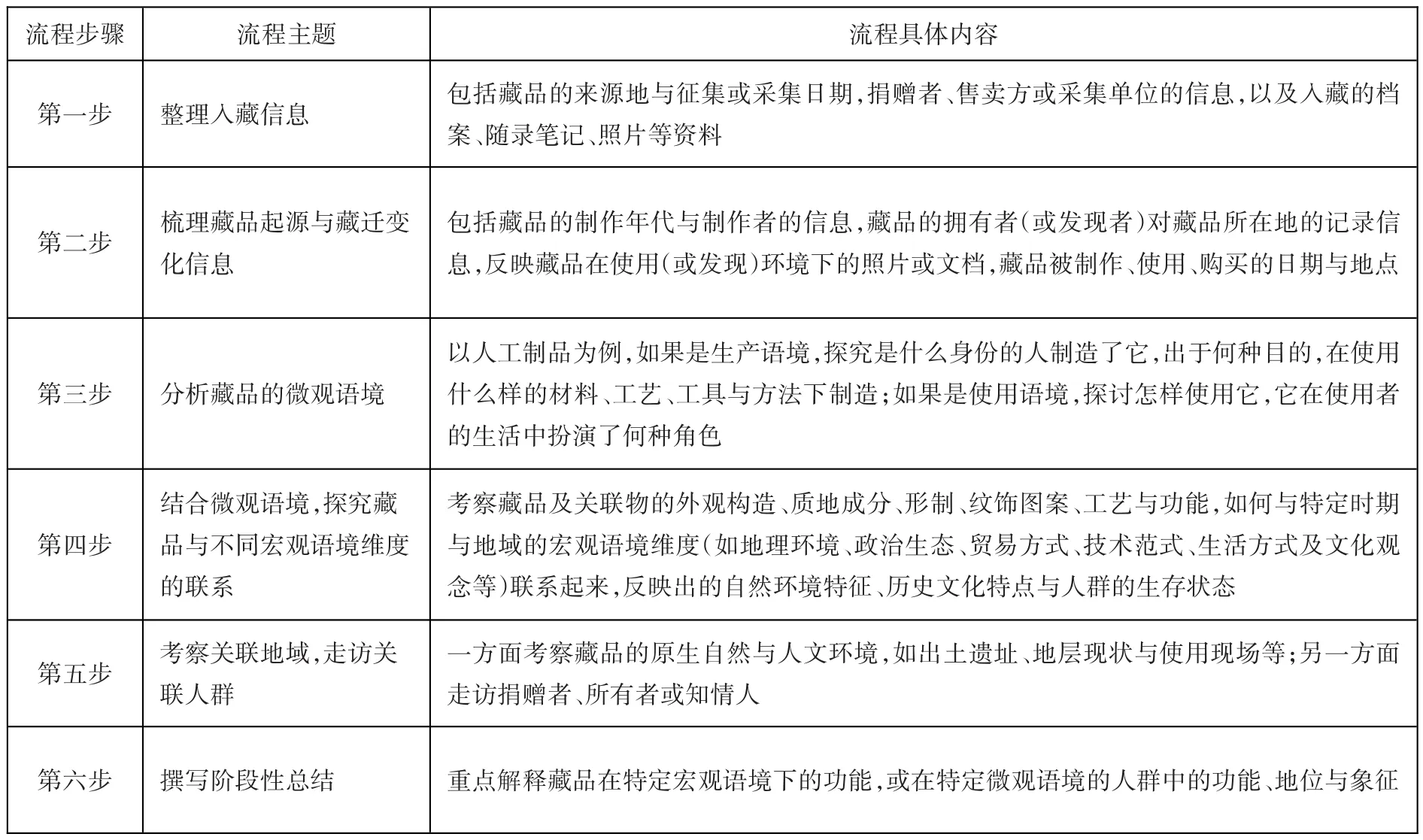

不同學術背景與研究偏向的研究者對語境的認識各有不同,在實際運用時可能會根據自己的理解產生不同方面或層次的側重。如果研究者遵守統一的、整體全面的研究流程,就不容易遺漏語境的重要視角或信息。2009年澳大利亞的藏品意義解讀方法體系《意義2.0》(Significance 2.0)就以語境視野為核心制定了標準化的研究流程[24]。受此啟發,在充分結合我國博物館研究傳統的基礎上,筆者歸納出六個研究步驟(表一)。

表一// 語境視野下的藏品研究的參考性流程

(三)語境關系網的編織與轉化

在語境視野下,展覽建設的核心任務是基于收藏和研究奠定的語境信息,將脫離原生語境的物重新編入能體現其與廣闊社會或特定現象之間緊密關系的新語境中。具體可從兩個層面入手:宏觀層面的展覽主題與框架的設置,微觀層面的展品組群的設計與制作。

1.參考物的語境維度設定展覽主題與框架

參考語境維度設置主題與框架,至少有兩種操作思路:提取與整合。所謂“提取”,是指從展品資源涉及的多個語境維度中提取出一些對展覽主題表達十分關鍵但較少被深入解讀的語境維度,將其轉化為展覽的核心主題或者某單元、組分的主導視角,將同時空同微觀語境、同時空同語境維度的展品組群置入展覽框架中,使觀眾在新穎獨特的展示視角下重新審視原先熟悉的展品。在浙江臺州博物館的民俗廳,策展人將地方民俗/非遺展覽中不被重視的自然地理與物質環境的語境維度重新喚醒,提取轉化為第一層級的單元主題,將生計、生活與信仰等民俗事象作為第二層級。在地理環境的基礎上認識民俗文化,不僅頗有新意,而且使觀眾對臺州民俗的起源和特點有了更準確的把握與更深刻的印象[25]。

所謂“整合”,是指將展品資源涉及的社會、政治與文化等多個語境維度體現在單元標題或文字說明中,既避免片面的闡釋視角,也加強展覽的闡釋深度。例如,荷蘭萊頓布爾哈夫博物館(Museum Boerhaave)的“疾病與健康”(Sickness and Health)展覽將醫學領域的特定議題轉化為不同的小節,各個小節的標題與文字從醫生和醫學技術延伸到法律、教育、家庭、政府、戰爭、社會心態、跨學科知識、經濟與產業、倫理道德等多個語境維度,并將同時空同語境維度的展品組群對應到相應框架中,從而使展覽闡釋不再局限于醫學技術,而是拓展到醫學在社會生活中的角色。在更廣闊的社會史視野中,展覽不僅揭示了醫學技術的物質和行為層面,也深入到對制度和價值觀層面的闡釋中。

2.通過展覽框架揭示物的宏觀和微觀語境

展覽的語境化闡釋還表現在從宏觀語境和微觀語境兩個不同范圍的視野呈現展品。在荷蘭阿姆斯特丹熱帶人類學博物館(Tropenmuseum)“重要的事物”(Things That Matter)展覽中,十個主題單元分布于十個盒子空間內,每個單元各自討論一個社會議題,如宗教信仰、民族服飾、氣候變化等。盒子空間的內外分別屬于這一單元的兩個不同的小節:空間外的第一小節講述了不同身份、職業、文化背景的個體及其私人物件的故事,體現出該主題展品原先的微觀語境;空間內的第二小節體現不同地域和群體對這個主題的思考,反映出展品群的宏觀語境(圖五)。這樣的展覽結構讓每一個主題不僅有國家或民族群體的主流文化探討,也融入一些個體、邊緣的多元化聲音,觀眾可在不同視野的聯系與比較中獲得對主題與展品更深入、更具包容性的認識。

圖五// 阿姆斯特丹熱帶人類學博物館“重要的事物”展覽 (圖片來源:筆者自攝)

3.展品組群的設計與制作

為了讓在展覽空間中自由行走的觀眾能充分留意、體會與理解語境之網下的展品內涵,傳播者還需通過各種設計手段,可視化、顯性化且清晰直觀地表現展品組群內的語境關聯。這點對于同時空同宏觀語境、異時空同宏觀語境的展品組群而言尤為重要,因為它們不涉及具體的情景,不容易引起觀眾的充分關注。阿姆斯特丹運河之家博物館(Canal House Museum)收藏了大量有關17世紀阿姆斯特丹運河建設的繪畫作品,可歸入“工程技術”的語境維度。為讓工程技術史更吸引觀眾,館方通過桌面投影系統展示了一段影片,將參與運河建設的五個象征性角色——市長、銀行家、城市規劃師、水道工程師與建筑工人,置于同一時空下展開對話。在激烈的討論中,運河建設逐步推進,最終形成運河今天的風貌。展覽通過個體之間的對話來隱喻工程技術維度下人群的協作,這使原本寬泛、抽象的社會背景以更顯性、戲劇性的方式呈現,有利于激發觀眾的參觀興趣并加強對展覽的理解。

五、結語

對物的“去語境化”操作,一方面構成了現代博物館的基礎流程與內在邏輯,另一方面也導致其陷入靜態和失語。“語境化闡釋”將語境視野系統貫穿于闡釋環節,為克服“去語境化”的理解困境提供了一個整體的解決思路。本文認為,物的語境是制約和解釋物的特定意義的關聯性意義網絡,由包含關聯人群、關聯物的微觀語境,以及包含自然、社會與文化等多個語境維度的宏觀語境組成。當物進入展覽后,在展品組群的建構中得以“再語境化”。其中,同時空同微觀語境、同時空同語境維度、異時空同語境維度三種再語境化類型的展品組群,認知難度相對較低,是語境化闡釋的建構目標。為常態而穩定地建構和運用它們,博物館需在收藏環節就從關聯物與關聯人群兩方面保存物的語境關系網,在研究環節拓展參與研究的群體,遵循整體全面的藏品研究流程,在內容策劃環節通過展覽的主題與框架,反映藏品的多元語境維度以及微觀語境和宏觀語境的結構關系。在設計與實施環節,可采用可視化與具象化的設計思路,讓寬泛、抽象的宏觀語境維度變得易留意與易體會。從上述思路開展語境化闡釋,有助于孤立物件回歸整體性的意義之網,使沉默之物開口發聲,在一定程度上克服“去語境化”帶來的理解困境,從而促進物與人的有效溝通。

然而,必須指出,本文只初步搭建了語境化闡釋的宏觀框架,也有一些理論問題亟待厘清。例如,在解析和重構物的語境尺度和維度的過程中,如何減少博物館人的主觀性影響?面對自然物、人工制品、藝術品等不同性質的博物館物,語境化闡釋如何滿足它們的個性化需要?筆者將在未來的研究中繼續探索這些問題。