動物童心世界

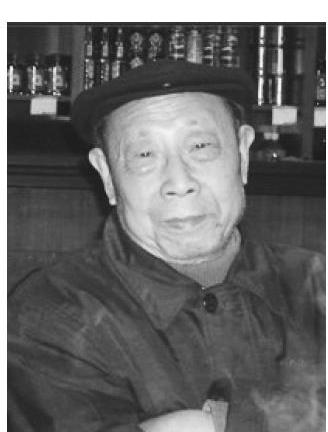

殷志揚

小黑子和我的故事

小黑子是條狗,一條河邊上的流浪狗。

毛皮有些怪:身子是白的,黑臉,當中一道白鼻梁,長著一對黑耳朵,瘦骨嶙峋,尾巴毛卻很長,像一支深秋時的蘆花,又像一面獵獵風中的旗幟。

也不知怎么回事,它竟然粘上了我。那是一兩年前,我放學回家,經過河邊小路的時候,忽然發現一只小狗,孤零零地趴在樹底下,一塊白石頭似的。這時正好有個人經過,一條腿有點瘸,說不知道這是誰家的狗,趴在這里已經好幾天了。

過了好一會兒,我忍不住踢了它一腳,它這才慢騰騰睜開眼睛,站起來朝我搖頭擺尾,我沒理睬它,自顧往前走著。沒有想到,那小狗仍跟在我身后,我回頭笑著:“小黑子,你別跟著我,快回家去吧。”可我走了一段路,回頭一看,它還在跟著我,我又說:“小黑子,快回去吧,我不相信你沒有家,你家里人找不到你會著急的。”

我急于回家,走得快,可它也照樣小跑跟著我。我停住,它也停住,一個勁地搖尾巴,還用身子來蹭我。我一個勁地后退:“你別這樣呀,我可不能帶你回家,你不能跟我一起走。”說完我掉轉身就跑,邊跑邊回頭看,只見它也跟著我奔跑起來。我跑得氣喘吁吁,便停下來蹲下身子對它說:“別鬧了,再鬧我可要生氣了。”它毫不理會,仍舊搖頭擺尾,那晶亮眼睛里流露出一種哀懇神情,我轉過臉去不看它:“我馬上到家了,我只能將你關在門外,你知道嗎?我爸不許我養寵物,連一只小兔子也不行。”

我終于到家,隨手關上大門,“汪!”也不知夾著它沒有。登登登,一口氣爬上三樓,從樓窗口往下看,小黑子沒走,還在那里搖著尾巴呢。也許,是它剛才那種哀傷眼神,我不禁心軟,晚飯桌上我對爸媽說起了這件事。果不其然,爸爸不動聲色道:“一個中學生,明年中考,不好好念書,玩什么小貓小狗的。再說,家里地方也不大,況且它又是只流浪狗!”倒是在文化館分管閱覽圖書的媽媽,生怕我受了委屈,第二天不僅帶回來一罐狗糧,還悄悄告訴我一個好消息,她同意我經常給小黑子送點吃食……

這樣一來,除上學做作業外,我又多出了一件事,那就是給小黑子送飯。盡管不定時定期,可小黑子就此好賴成了我的伙伴,連名字都是我給它起的,也不知道它喜不喜歡。什么樣的吃食,主要是狗糧,再弄些骨頭肉塊之類,微波爐稍加熱,然后由我送往河邊去。這里得說一說小黑子的“寓所”,那是用薄板箱改制的狗舍,人字屋頂,月亮洞門,里面墊了塊舊棉絮,看來幫它的人還不只我蔡安安一個呢。

時光如白駒過隙,小黑子顯然成長了,就像中學生作文里常見的:“豆蔻年華”“青春萬歲”,等等。食量大了,粘我粘得更厲害了,有時跟我一直跟到學校門口,我回頭做個手勢,它這才搖著蘆花似的大尾巴停住。同學們一迭聲地問:“蔡安安,你家也養了狗,什么品種?”“長得漂亮,尾巴更好看,它會不會是本土田園犬?”對狗的知識有限,我不敢夸夸其談,只得含混過去算了。

這河邊上早晚遛狗的人多,泰迪犬、邊境牧羊犬、金毛犬……尤其泰迪犬,對小黑子這個“男生”總是盯住不放,色迷迷的樣子。不過,小黑子迎來的第一個對手卻是由于另個原因,那是一條名叫鈴鐺的狗,這古怪名字來自它脖子上那鑲嵌五顆小鈴鐺的狗圈,一路奔跑一路響著:叮鈴鐺——叮鈴鐺——叮鈴鐺——!像在大聲宣告“我來了,我來了”。那鈴鐺的主人又是誰?身穿花格襯衣,頭戴闊沿大草帽,腳登長筒膠皮靴,很有點外國電影里西部牛仔的味道,只是他身后三輪車斗里不是什么獵物獵槍,而是拖把水桶和一柄張牙舞爪的竹掃帚,說白了,一個人稱大老郭的環衛工而已。盡管這樣,鈴鐺依然車前車后地奔跑,依然一路齜牙咧嘴沖撞那些大小同類,依然八面威風不可一世。

鈴鐺和小黑子的糾葛,無非是為了小黑子那點狗食,自然也不乏那些小狗對小黑子的癡迷。每回,我將美味狗食放在狗舍門口,才轉身鈴鐺就不知從哪竄出來了,大口吞咽,還用爪子弄翻盆子,湯水流一地。小黑子天性懦弱吧,趴在一邊伸出兩條前腿,護住臉,一動也不動。“哀其不幸,怒其不爭”,記得魯迅爺爺曾說過這話,我從心里不滿意小黑子,卻又無可奈何。回數多了,小黑子越發瘦骨嶙峋了,我再也忍不住,砸了鈴鐺一磚頭,誰知報復接二連三地來了呢。那鈴鐺趁著小黑子外出時,去它的狗舍撕爛棉絮,撒尿拉屎,臭烘烘臟兮兮,小黑子就此不肯再住進去,或在私家小車底下蜷著,或在樹叢里蹲著,連累我送狗食還得四下尋找,真氣人!說心里話,我一直不滿意小黑子的怯懦,甚至連它眼睛里那點哀懇都覺得生厭,但又不知道該怎么辦,如果它是我學校里同學的話,該出手時就出手,我蔡安安早就上陣,殺他個落花流水了。

烏云隙縫偶然透出點陽光來。那是一個夏天黃昏,我給小黑子送過狗食回家,它照例搖著蘆花尾巴跟在后面,我說:“回去回去,我不要你送,我認得回家的路。”說著見前面枯樹葉堆里又蜷著一只白狗,便狠命地踢了它一腳,不料想這回卻是塊真石頭,一肚子惱火用力過猛,“哎唷哎唷”,右腳腕痛得我彎下腰來,挪一步都疼痛鉆心,不由一屁股坐到石頭上,兩手捧住腳腕,按摩,吹氣,全都不行,進退兩難啊。河邊上遛狗人都去哪里了,周圍只有個小黑子,它要真的是個男生就好哩!說也奇怪,我剛有這念頭,小黑子忽然朝我深看一眼,反倒離我跑開,動若脫兔的身姿靈巧極了,那像蘆花像旗幟的大尾巴好看極了……

下面的情況是我后來才聽說的。小黑子迅跑到我家樓底下,一邊搖動蘆花尾巴,一邊張嘴吠叫,汪汪汪——汪汪汪——汪汪汪——!聲音蓋過枝頭蟬鳴,蓋過人們說話,一時間引起了大家的唾罵、潑水、棍子威嚇,可它絲毫不加理會,照樣頑固地不變地大聲吠叫著。也不知誰忽然想起蔡家孩子喂流浪狗的事,好多事地給我媽媽打了個電話,于是,媽媽也好多事地飛步下樓,她蹲身在小黑子跟前:“告訴我,你是來給蔡安安報信的嗎?”奇跡出現了,小黑子果然搖著尾巴在前面引路,一路小跑將媽媽帶到了我傷腳的地方……非同小可,那天晚飯桌子上,這件事自然是繞不過去的話題,媽媽笑著說她福至心靈,當時一下子就聯想起美國作家杰克倫敦《荒野的呼喚》里的那條叫布克的狗。盡管中國有許多貶損犬類的成語,“狗肺狼心”“狗茍蠅營”“惡狗擋道”,諸如此類,可狗畢竟是最早跟人類做朋友的,且一直是人類的忠誠助手,義犬救主的故事古今中外都有,看來小黑子絕不僅僅是條搖尾乞憐的流浪狗。滔滔不絕,說了一大堆,媽媽好像動了點感情。至于爸爸,他端起玻璃杯,凝視杯酒里自己的影子,沉吟著,久久不語。

腳傷那幾天,爸爸讓我搭他小車去上學,不知有意還是無意,車開得并不快,小黑子跟在后面奔跑,我隔著后窗朝它做手勢,示意它別送了,快回去。就這樣,讓小黑子認識了我爸的座駕。

公司離家遠,候公交車又無此耐心,爸爸索性學會駕駛后買了這輛小車,銀藍色,駕駛座前吊了個小布娃娃,我小時候的模樣,出自媽媽的手。不過,小車此后倒成了小黑子的棲身地,只要小車停在河邊車位上,它就一直廝守在那里,或蹲坐,或蜷趴,再不就轉著圈兒玩自己的大尾巴,無論刮風下雨,無論白天黑夜,依我看,它心里已經將自己當作了蔡家的成員。

我不再搭爸爸的車子了,一來腳傷痊愈,二來是爸爸最近事情多業務忙。聽媽媽說,爸爸在室內裝潢界聲望不小,大家舉薦他當選裝潢協會會長,加以他公司最近接一大單項目,談判,審核,開會,應酬,忙得不可開交,常常回家已經夜深。不過有一天黃昏回家,沒帶一身油腥味,卻帶回來一件意想不到的東西:狗舍。白板墻,紅屋頂,更有趣的是門臉,完完全全按照小黑子的形象設計的,黑白分明,這哪是狗舍,分明是個藝術品!爸爸讓公司里的人設計制作,那人還悄悄來過河邊用手機給小黑子拍照,好有意思。可媽媽卻高興不起來,她擔心那鈴鐺再來搞破壞怎么辦,于是爸爸沉吟半晌,然后眉頭一皺:“別怕別怕,這事情我包了,解鈴還須系鈴人,中國這句老話沒錯。”

第二天一大清早,爸爸上班前去了趟大樓邊側那間臨河平房,迎面就遇上了“全副武裝”的大老郭。正要出勤的大老郭見到我爸便跳下三輪車來,滿臉堆笑問:“蔡總你找我有事嗎?”爸爸不忙著說話,先給對方遞過一支煙,又掏打火機給他點火,這樣一來,大老郭不禁有些受寵若驚:“什么事什么事,什么事蔡總你盡管說。”就在這時候,那鈴鐺卻不服氣了,不耐煩了,狗仗人勢地竄到我爸面前,張開大口狂吠,汪汪——汪汪汪!……吠聲混合鈴聲,響成一片,那兇相著實有些嚇人呢!好個爸爸,不慌不忙將話說完,這才向大老郭正色說道:“狗眼看人低!它連我都不放在眼里,別的狗狗就更不在話下了,這種霸道畜生你管不管?!”大老郭連忙說道:“我管我管!”爸爸又遞過去一支煙,這回大老郭將煙夾在自己耳朵背后,說時遲那時快,他轉身抄起車斗里的拖把,給鈴鐺狠命一棍子。這一棍著實厲害,鈴鐺怎么也沒想到吧,它脊梁骨會痛成什么樣,誰也難以體會,只聽得它連聲慘叫,夾起尾巴逃之夭夭,轉眼間無影無蹤了。

爸爸的計策果然靈驗,此后鈴鐺再也不曾光顧小黑子的狗舍。至于那座精致別樣的狗舍,反倒成了河邊上一處小小景觀,連不是河邊大樓里的人也都牽著狗狗前來觀光,紛紛說小黑子這條流浪狗還真有點福呢。

不再瘦骨嶙峋,不再目光哀懇,脫胎換骨似的,現如今,小黑子長成了一條像模像樣的狗,跑動時候很有點獵犬的風姿。許是新狗舍嫌窄了,再不便是對蔡家有種特別情結,大凡月白風清的夜晚,它仍然廝守著爸爸的小車。倒是鈴鐺的行徑變得古怪,也不知大老郭施了什么魔法,鈴鐺不但不敢靠近新狗舍,竟然對小黑子敬而遠之,即使有時覿面,也是搖著細細尾巴,眼睛里流露出一點卑賤來……

爸爸已很少在家吃晚飯了,常常是打著飽嗝聽我和媽媽說這些變化,他不置可否隨即進入他的書房,埋頭在他的電腦桌上。家里空氣顯得沉悶,媽媽說爸爸肩上擔子太重了,還有一件大事正在籌劃中。我問什么樣的大事,媽媽卻不再接話,自顧去廚房奏響她的鍋碗瓢盆交響曲。

一天夜里,爸爸回家比平時早些,身子倦怠沒進書房就和衣睡下了,媽媽走路踮著腳尖,生怕吵醒他。我在燈下做作業,覺得眼睛累了,便擱筆打開窗子,新秋的天空一片晶藍,和爸爸的小車同樣好看,晶藍里托出一輪明月,那么剔透瑩亮。再過些天,該是一年一度的中秋佳節,我們給小黑子做些什么好吃的呢?……汪汪汪!汪汪!……響亮又急切,是小黑子的吠聲,我聽得真真切切啊!一陣子心跳,我剛打開房門,見媽媽已拿起手電筒要走:

“我出去看看出了什么事,小黑子平時不會這樣叫的。”

我也拿過手電筒,一把拽著媽媽往樓下走。噠噠噠,卻不料爸爸也被驚醒了,他步履匆促跟在我和媽媽后面,一邊嚷嚷著:

“快給我讓開,快給我讓開,我得去看看我的車子!”

“你怎么不睡覺啦,我和安安是去看小黑子的呀。”

“我怕有人撬車門,我的皮包忘記在車上,里面有重要東西,還有不少現金……”

月亮躲進云層,周圍朦朧中,隱約可見河邊車位停著三四輛車,最邊上一輛才是爸爸的,那里有個黑影晃動著,還有哼哧哼哧的喘息:

“……你讓我走,讓我走啊,要不我一刀捅死你!”

“……”

“……你怎么不認識我了?我可認識你這個白鼻子黑耳朵……”

“唔唔唔……”小黑子的聲音。

爸爸大步上前,高高舉起手里的大號電筒,一束亮得刺眼的光柱里,一個兩手護著臉孔的男人:

“野狗咬人,不讓人走路,這里還有沒有人管呀?!”

“怎么會沒人管呢,我就是來管你的!”爸爸說。

正說著,媽媽和我跟著趕到,幾道光柱交織下,這才看清楚那人的褲腿讓小黑子咬住了,咬得那么緊那么狠,任隨那人拼命撕拉,它就是不肯松口。

“血!”媽媽發現地上殷紅斑點,喊著,“他手里有刀子,小心!”

丁零零,丁零零!鈴鐺和大老郭聞聲而來了。那鈴鐺比誰都上勁,不等招呼就竄過去,一口咬住那人另一條褲腿,化敵為友成了小黑子的合作者。這時候,踏月歸來的人也來了,那個人被團團圍住,一時想脫身也走不了。接下來,摩托車聲近,派出所民警到場,大樓里窗戶一扇扇推開,這場風波比夏日露天演出還熱鬧呢。

撬車賊被帶走,連同他的作案工具和電動車,那瘸著走路的姿勢怪怪的,我覺得像在哪里見過,一瞬間我猛然想起兩年前河邊初遇小黑子的情景,當時不也有個跟他一樣姿勢走路的瘸子在場嗎?“你怎么不認識我了?我可認識你這個白鼻子黑耳朵……”黑燈瞎火他能將小黑子看個一清二楚?一樁樁一件件,看來小黑子原本是他的狗,那回河邊偶遇則是將它丟棄后他自己抽身逃走!對了,實情就如此這般這般如此,難怪小黑子咬住他死不松口,活該!怒火點燃,我一把抄起小黑子,將它一直送到那人面前:

“實話實說,它是不是你原先養的狗狗?”

那人勉強點點頭。

“現在你好好看看,你拋棄的白鼻子黑耳朵,如今成了衛護我家的小黑子!可你,虐待小動物不說,還白天黑夜跟蹤,趁著無人就下手偷盜,想必河邊小區這些連環案都有你的份吧,我看你這個瘸鬼連條狗都不如!……”

小黑子狗性大發,張口狂吠,噴了那人一頭臉。

算不上驚心動魄的故事該收場了。媽媽終于說了爸爸正籌劃的大事,在另一個街區買了一套房,比現在的住房自然大多了,這樣小黑子在新家便有了一席之地。至于那天夜里它負傷守護小車上那個皮包,讓買房計劃不曾因此流產,其功勞自然不容小覷。說到這里,爸爸又補上一條,媽媽同樣也有件大事在籌劃中,不等我好奇動問,媽媽自己先說了。原來,媽媽在生我之前,一直走南闖北,去過不少地方,考察研究各種動物,收集大量生動素材,準備寫一套人與自然的叢書,第一冊便是人與動物,后來因為有了我才耽擱下來。這一眨眼便是十幾年之久,現在情況變化了,條件成熟了,她決定請一年創作假,這計劃組織上已批準,新房子便是她重新再出發的起點。今后她全天在家整理材料從事寫作,閑暇時可以帶小黑子出外遛一遛,連狗圈狗繩爸爸都買來了。

萬事俱備只欠東風,房產證拿到,但等新屋裝修完畢,便可擇個吉日搬家。喜訊加喜訊,我高興得差點跳起來,正想馬上去告訴小黑子,也不管它聽懂聽不懂,卻讓媽媽攔住,她眼睛有些濕潤,說道:

“我知道你愛小黑子,我和你爸也愛它。其實,人與人的相交相知,是一種緣分,人與寵物的相遇相處,同樣也是一種緣分,只是這種緣分常常被人忽略了,漠視了,甚至踐踏了,真叫人遺憾。”

“瘸子就是這樣的,當垃圾似的丟棄小黑子,可小黑子卻一直都沒忘記,終于有朝一日出了這口惡氣。”我說。

“說得不對,”媽媽馬上糾正我,“你這是高看了狗狗,小看了時間。狗狗的嗅覺是有時間的,對主人的氣味會逐步蒼白,會慢慢流逝,也就是一點點消退,更何況它當時還是只小狗呢。所以,那天夜里正是由于那個人的誤判才暴露了自己身份。至于小黑子的拼死衛護,那完全是出于對蔡安安一家的忠誠,所有這些我一定把它寫進我未來的書里。”

好不容易盼到搬家的日子,天更藍,風更輕,陽光更燦爛。經過檢疫,領證,又給小黑子認真洗了個澡,然后戴上狗圈,煥然一新的它就此成為蔡家的一員。來了輛搬家公司的大卡車,老房子的家什搬空時,爸爸將他書房里那玻璃矮柜中的名牌煙酒,一股腦兒送去了那間臨河平房,大老郭果然笑得合不攏嘴。

大樓幾乎傾巢而出,左右上下,鄰居們紛紛來到大路口歡送。一切停當,我和媽媽、小黑子同乘爸爸的小車,在大卡車前面引路。可小黑子忽然不安分了,伸爪子去抓門,媽媽說它可能要方便,于是車門打開,小黑子跳下車去,搖曳著尾巴上的大紅綢結,一路小跑來到大樓門口,就在那棵廣玉蘭樹底下,后腿翹得高高的,嘩嘩嘩,撒了好大一泡尿,又伸出它的白鼻子嗅了又嗅,在一片哄然大笑中回身上車。這時候,那鈴鐺自人叢里跑出來,迅跑著追趕上小黑子,一個勁蹭著小黑子的身子。兩條狗狗就那樣親昵了好一會,直到爸爸按響喇叭,小黑子才匆匆離去,返回車上后,大小車輛便車輪滾滾地出發了。

別了,我曾經的童年時代!

別了,河邊小區的父老鄉親和大小伙伴!

小黑子和我的故事,其實并未終結,正如那不斷伸展的大路,更加精彩的新篇章新傳奇,也許正在前面等著我們去共同演繹呢。

一只叫阿雪的流浪貓

白色閃電

小河邊上來了一只流浪貓。

這年月玩寵物的人真多,可養寵物又將它們有因無因棄之門外的卻也不少,五花八門的寵物突然一落千丈,成了無家可歸的漂泊者。只不過,這里所敘述的那只流浪貓,看來并不屬于此類,一是它一身優雅純白的美麗,只有耳尖和尾端金黃。再者,它脖子上鮮紅蝴蝶結緞帶,分明是不同于其他貓群的貴族標記。對此,卻也有人不屑一顧:“什么貴族不貴族,骨子里還不是只偎灶貓!”

時隔不久,來歷不明的流浪貓便顯露出它絕不是那種所說的偎灶貓。河邊幾棟老大樓,近年來老鼠猖獗,那些灰色小東西頻繁出沒底層和陰溝,甚至堂而皇之在不管閑事的家狗面前招搖而過。克星總算來了,流浪貓如一道道白色閃電,接二連三出師告捷,不消多時鼠威大滅。有一回,張婆婆親眼看見,一道白光閃耀,吱!——好一陣驚詫后,張婆婆滿心說不出的高興:“要是早先,我還以為這是狐大仙出世了呢。”

大家對流浪貓恪盡天職心里既然清楚,便有人在河邊矮樹叢里按個板箱布墊作為貓窩,有人給流浪貓間或送點吃的,還有人特地去河邊探尋流浪貓芳蹤的,其間比誰都格外熱心的,當數是五號樓里的三三,四年級學生,一個美麗好心的小姑娘。

三三這個小姑娘

對流浪貓三三似乎有種別樣的感情。

這種感情也許早在她蹣跚學步就開始了,那時候,三三媽媽給她講得最多的,是動畫繪本《黑貓警長》,是《貓和老鼠》,是豐子愷筆下的阿咪,這讓她漸漸懂得了許多關于貓的事:貓的胡須是為了丈量鼠洞,貓的眼睛晝夜不一樣,貓有九條命高來高去。后來,和媽媽一起看了美國百老匯音樂劇《貓CATS》的影像,千姿百態喜怒哀樂七彩斑斕的“貓”,讓她心醉神迷,夜里做夢連自己都變成了一只貓,登高上樹,行走如飛,快樂如神仙。終于,有一日她向媽媽正式提出:“我們家也養只貓吧!”萬萬沒想到,同樣愛貓的媽媽卻一口拒絕了。理由是,怕影響她的成長和學習,怕寵物弄臟了纖塵不染的沙發家具。可三三并未因此止步,說媽媽是個寫書的,可好多比媽媽大得多的寫書人都很愛貓養貓,比如豐子愷老爺爺就讓阿咪蹲上自己的頭,再比如夏衍老爺爺的貓還上了電影……這些全都是媽媽平時講的,以其人之道還治其人之身,一時間媽媽不禁語塞。在一邊的三三爸爸這時只得出手解圍:“好了好了,你就讓三三圓了這個貓夢吧。”

說到做到的爸爸,趁星期天帶三三逛了一趟悅來廣場的寵物商店。燦亮燈光下,籠子里的貓躺臥的,蹲著的,瞌睡的,概不與人搭理,一副自命不凡的神態。泰國的,日本的,馬來西亞的,標價一只比一只高,看得三三心都快涼了,只聽爸爸在說:“這里的貓才算是貴族貓呢。”營業小姐聞聲而來:“不知先生看中哪只?如果需要出生證明,我們也是有的。”爸爸還沒接應,三三已拽著爸爸往前走了:“爸爸,成千上萬媽媽得寫多少字呀?!”爸爸不看也知道她眼里噙著淚:“三三別難過,現在爸爸給你重新支個招行不?”三三忙擦把臉問:“什么主意你快說!”爸爸不慌不忙地:“跟媽媽去一趟你舅舅家,你就什么都明白了。”

爸爸簡直和諸葛亮一樣會掐指算,果不其然,舅舅家的虎斑貓剛剛生產,一胎四只,還沒睜眼,肉嘟嘟的,好可愛的粉色小生命啊!三三幾乎什么都忘了,攀開布簾子,只顧貪看小貓們爭著擠著吃“媽媽”的奶,可小表姐在邊上似乎不高興:“貓媽媽累了需要休息,別看了,要不它會生氣的。”那虎斑貓當真向三三露出了白牙,三三不禁嚇一跳,這才放下布簾子,回頭見媽媽朝自己眨眨眼睛,分明在提醒她別忘了今天來舅舅家的任務。于是,三三便轉過身去纏住舅舅:“小貓小貓,三三想要一只小貓!”小表姐說:“對不起,你來晚啦……”可舅舅馬上切斷她話頭:“不,我答應給三三一只!你的同學等以后再說,不過三三得耐心等待小貓斷了奶再抱回去。”滿懷高興的三三,那天在舅舅家吃過飯,臨走又去看了虎斑貓一家,對由她親自選中的那只小貓說了聲:“再見,我等著你。”

落了兩天雨,第三天早晨,電話鈴驟然響了。是爸爸去接的,聽著聽著臉色凝重,呼吸也急促了,媽媽覺得有些詭異,正想問公司出了什么事,爸爸已掛上電話:“是你老哥來的電話,你和三三那天去過后,當夜虎斑貓就將小貓搬走了,想必是一只只叼走的,也不知道轉移去了哪里。今天一大清早,小表姐才從屋頂露臺上破紙箱子里發現它們,虎斑貓奄奄一息,四只小貓泡雨水里都死了。小表姐大哭一場,怪三三不該那么偷看才出世的小貓,小動物不像人類懂事,尤其老貓格外敏感疑心……”爸爸一口氣說了這么多,可媽媽只聽進不到一半,她擔心三三能不能經得起兜頭的這盆冷水,這心思爸爸馬上看出來了:“我是主張如實告訴她的,哪怕她同樣哭鬧,說心里話,孩子天天都在成長,成長路上少不了有些失落挫折……”

話音未落,三三倒已經出現在門口,臉色難看極了。媽媽急問:“你都聽見了?”三三點點頭,眼淚撲簌簌掉下來。媽媽說:“能去上學嗎?不能的話,我給你班主任老師打電話請假。”三三咬住嘴唇,不出聲,半晌才開口:“我去學校,讓爸爸送送我。”

雨過天晴,爸爸開車送三三到學校門口,他摟住三三肩膀:“爸爸知道三三是個好孩子。”三三抹一把臉,就著爸爸耳朵:“對不起小貓,是我害了它們。”

其實就在那些日子里,河邊傳開了流浪貓白色閃電的神話。

柳樹洞里的阿雪

記得三三初訪流浪貓那回,板箱貓窩空空的,河邊連貓影子都沒有,一個臂上文身的大男人遛著狗:“小姑娘,你在找白色閃電吧?它從來就不見人,別瞎費心思了。”三三沒搭理,等大男人和狗走后,她才雙手合攏,大聲喊著:

“阿雪阿雪!你在哪里,在哪里呀?!”

冒冒失失給流浪貓起了個名字,也不知來自夢里,還是突如其來的靈感,可三三就這么呼叫著。風吹柳樹葉,幾聲晚歸鳥鳴,河邊再沒其他動靜,天卻一點點暗下來了。

四年級小學生,放學回家的三三只有趁黃昏時分抽空去河邊,第一回滿臉失望而歸,第二三趟帶去了貓食,仍然同樣如此,好像流浪貓在故意掂量她的耐心,再不便是它根本不喜歡阿雪這個杜撰的名字。幸好三三身上有點和別的小姑娘不同的韌勁,照樣時不時去河邊,照樣大呼小叫著:

“阿雪!——阿雪!——你在哪里?在哪里?!”

終于有一天黃昏,三三永遠難忘的那個黃昏,清幽靜謐的河邊,只有三三獨自在呼喚,在尋覓,在期待,驀地里耳邊有細微聲響……

喵嗚!

三三不禁豎起耳朵睜大眼睛,第二三聲“喵嗚”,她循著聲音找去,才看到那棵半枯柳樹洞里探出個貓頭來,白生生的,是那只流浪貓嗎?河邊有幾棵大柳樹,其間一棵原本就生長歪斜,又遭夏天電擊雷劈,越發地傾斜幾乎躺在河面上,半邊樹已經枯死,另外半邊樹卻照樣吐綠,一縷縷柳絲隨風飄拂,長長的,劃破粼粼細波。許是年代久了,枯樹杈朽出個窟窿來,竟然成了流浪貓現在的家,白天深藏不露,難怪文身遛狗的大男人都不曾察覺哩。三三又叫了聲“阿雪”,奇跡忽然出現了,那流浪貓從樹洞里全身畢露,就那樣蹲坐樹椏上。一點不錯,脖子上紅緞結帶,一身優雅純白,只是耳尖和尾巴末梢金黃,滿天正在散去的霞光里,溫軟,明媚,華麗,簡直就是一幀畫。更有趣的,是它在暗影中那雙眼睛,圓圓的,碧琉璃似的,熒熒地閃亮,再過些時候將又是一番光景了吧?

看來,它完全同意阿雪這個名字了!三三忍不住伸出兩手,向前才走兩步,可阿雪忽然欠身而起,豎起了尾巴,卻掉轉身跑幾步跳下樹來,一道白色電光閃過,不見了。

這以后,幾乎風雨無阻,三三連星期天和節假日都搭上了。家里魚頭雞骨不夠,向樓上樓下鄰居征集,好在河邊人家知道三三和阿雪交友,流浪貓滅鼠平安一方有功,樂得將吃剩食物送往五號樓,這樣反倒讓三三媽媽有些手足無措了。三三重視阿雪的健康,所有貓食一概加熱燒煮,這才親自送往河邊。那阿雪也像通靈性似的,彼此間的距離一天天縮短著,總算有那么一天,不等三三走開阿雪便下了樹,一步步姍姍來遲地走攏來,伸出小舌頭一口口舐吃貓食。三三不禁看呆了,一動也不敢動。更讓她看呆的,該還是阿雪舐過盆子后,又輕輕舐了一下她的手,癢癢的,她驚喜地又伸出兩只手,不料阿雪卻嚇了一跳,掉轉身馬上逃走,不過跑一段路又回頭看她,一溜煙走了。

三三歡天喜地回家,晚飯桌上哪有心思吃飯,絮絮叨叨,連媽媽都想把耳朵塞起來。倒是爸爸一下子看破三三心思,不咸不淡地說一句:

“你是想把那只叫阿雪的流浪貓弄回家來養吧?”

“唔唔唔,”三三連連點頭,“你是怎么知道的,爸爸你真的是諸葛亮再世?”

“什么諸葛亮不諸葛亮,他不過是你肚里的蛔蟲。”媽媽撇撇嘴說。

“諸葛亮也罷,蛔蟲也罷,反正我算定三三收養阿雪這條路不好走。”

“九九八十一,我不信比唐僧西天取經的路還難走?”媽媽開口了:“你別嚇唬孩子。”

“難就難在阿雪是小動物,動物都有野性,不像人類可以通情達理,尤其阿雪這樣無拘無束慣了的流浪貓,它會那么心甘情愿乖乖地走進我們這個家嗎?除非……”

“除非怎么樣?”媽媽急問。

“除非出狠招,想方設法捕捉,將它關進籠子里,再慢慢馴化它,這樣也得很長……”

“不不,阿雪不是那樣的,它今天還舐了我的手,就差沒讓我撫摸它了。”

“它是不會讓你輕易碰它的,大凡動物都這樣,不像人是進化了的靈長類,懂得會怎樣去和它們做朋友,一起快樂和平相處。”

“先吃飯吧,”媽媽將飯碗塞給三三,“這些嚴肅問題等以后有空閑再討論。”

“還有其他難處嗎?”三三仍不罷休地問。

“如果一旦阿雪收養成功,那它進出這個家的通道該好好考慮,”爸爸用公司領導在員工會議上講話的口吻,“順暢方便,是個重要條件,現在我剛剛有個設想,你的阿雪是只聰明的貓,貓擅長爬樹上高跳躍。我們的五號樓圍墻邊正好有棵梧桐樹,阿雪可以由樹上落在圍墻,再由圍墻跳落空調室外機上,陽臺窗戶卸掉一方玻璃,留著一個讓它出入的窗口,這樣豈不是一條回家和外出的好通道……”

“這個主意我點贊!”三三手托飯碗,一邊向爸爸豎起了大拇指,“還有,將來阿雪有了小貓,就讓它們一家在陽臺上待著,絕不讓陌生人偷看小貓一眼,萬一阿雪想到搬家,那就把卸掉的玻璃再裝上。”

“人家阿雪是女生還是男生,你現在還不知道呢。”媽媽笑了。

當天晚上,沒有作業要做,三三興致正濃,她關上房門,找出媽媽買的七色水彩筆,在燈光下畫起畫來:霞光將散,枯柳樹犄斜,大白貓踞坐,蝴蝶結紅緞帶,熒亮詭秘的瞳孔……

“一條龍”叔叔

當真被爸爸說中了?日子一天天過去,貓食一次比一次講究,阿雪舐盆子一回比一回干凈,可讓它心甘情愿乖乖地走進五號樓三三家卻似乎越來越遙遠了。情況一直沒變化,只要三三一張開兩手,它就掉轉身來,不過逃走的快慢不同而已。即便最順的一次,也只是讓三三稍微撫摸一下,算是給足了面子,三三因此著實高興了兩天,回家在墻上那幅水彩筆畫前細細欣賞了好一會。說實在的,三三已經隱約覺得前面的路不知該怎么走,媽媽說比唐僧西天取經還難,人家唐僧身邊有四個徒弟(白馬也算一個),尤其孫悟空本領最了得,可三三卻是孤零零一個人,爸爸公司里的事都忙不過來,媽媽趕著寫書和家務,這時候多么希望從天上降下個幫手來呀,不少電影電視劇不都是這樣演的嗎?

幫手果然出現了,并不是來自云端,而是和她一樣沿著河邊來了。那個大男人不再遛狗,說是送了朋友,他如今改玩釣魚,騎一輛黑色新電動車,背著皮套里的釣竿,滿城尋找魚多的河邊。一開頭,三三仍不搭理他,大男人又掏出一大把棒棒糖,五顏六色,可三三不是那種嘴饞的小姑娘,她自顧收拾貓食盆轉身要走,沒想到大男人一句話卻拽住了她的腳步:

“你是一心想把這只叫阿雪的流浪貓弄回家吧?”

他怎會知道的?三三不禁停住,回過頭去看,這個改玩釣魚的大男人怎么也不像轉世諸葛亮,諸葛亮胳臂不會文身的,那他又是什么人?正當在猶豫,大男人倒又甩出幾句話來:

“敬酒不吃吃罰酒,這阿雪是不會輕易去你家的,除非你想法抓住它,關進籠子里,由你帶回家慢慢收服它。”

這和爸爸曾經說過的一個模樣,三三仍在猶豫著,囁嚅著:

“我一個人,我怎么才能抓住它關進籠子里呢?”

“不是還有我嗎,我可以幫你。”

“我不認識你,你又是誰?”

“我是‘一條龍叔叔呀,”說著他捋起袖管,一個疙瘩一個疙瘩的右胳臂上,文著一條“蜈蚣”,紅紅綠綠的。

三三有些害怕。

“別怕,你拿手摸,它又不會咬人。”

三三這才伸手摸了,沒什么感覺,倒是看清楚了,鱗甲鮮明,龍頭龍尾,心里不禁漾起一絲絲敬重:

“身上刺花,你不覺得痛嗎?”

“當然痛的,要不痛怎會有這條龍,怎會有力量去幫別人?”

“那你想怎樣幫我,”三三禁不住有些心動,“要錢嗎,多少錢?”

“不要一分錢,包管你將阿雪這只流浪貓連籠子帶回家,不過這件事先別告訴人家,對你爸媽也得守口如瓶,好讓他們有個驚喜。”

“好吧。”

“再有一條,由你把阿雪引出洞口來。”

“一條龍”叔叔一副成竹在胸的架勢,“給你兩天時間考慮,反正我這個‘一條龍叔叔這些天都在這河邊釣魚哩。”

人,大都有種好奇窺探的心理,尤其三三這樣不大不小的孩子,更是對自己志在必得的物事躍躍欲試,一時間難以克制內心的渴望和沖動。也許,不止也許,三三在那幅《貓》的水彩筆畫前曾猶豫再三,可她到底還是經不住誘惑接受了“一條龍”叔叔的方案,況且天涼好個秋,轉眼便是雨雪連綿的寒冬,枯樹洞說什么已不是阿雪棲身的地方,看來這保護行動得越快越好。

行動那天黃昏,流浪貓阿雪命運轉折的那天黃昏,三三早早來到河邊,空蕩蕩的,欄桿上搭件黑色上衣,一會兒矮樹叢里鉆出個人來,是“一條龍”叔叔。他手里提著的不是什么籠子,在寵物商店見過的那種鐵絲籠子,卻是一坨從沒見過的綠色東西,四方形,軟不拉嘰。一見面他就不動聲色地:

“趁著現在沒人,我們得閃電行動,剛才我上上下下看過,它正在洞子里呢。”

一邊說著,一邊將那古怪東西打開,變魔術似的,由他手里出現了一層又一層的網兜,網眼小而密,連大老鼠也難鉆過去。接下來,將網口按在枯樹洞口,躡手躡腳地,竭力不弄出半點聲響,完了才向三三揮揮手:

“過來吧,該輪到你來叫它出洞了。”

三三幾乎身不由己一點點地走近去,眼看就到了那棵大柳樹邊上。

“你怎么成啞巴了,快叫呀,叫呀!”

“阿雪!——阿雪!——”

沒有絲毫動靜。

“阿雪!——是我給你送好吃的來啦!”

真靈,樹洞里窸窸窣窣,阿雪應聲探出半個身子來,說時遲那時快,他手心里一直攥著的小物件突然對準貓頭,嗤!一縷煙霧,空氣里便有一份辛辣氣味,連三三都感覺到了。

喵嗚!喵嗚!——阿雪顯然被驚嚇到了,它幾乎連蹦帶跳逃出洞來,萬萬沒有想到,這樣反倒一頭扎進了那張口的網兜,哧溜哧溜,一下子掉落網底。再三再四掙扎,拼命撕抓撕咬,怎么也擺不脫那軟而結實網子的糾纏,連連的哀聲咆哮,像在向三三求援似的。

好可憐的阿雪!三三心里一陣子難過,真想讓他就此歇手。可“一條龍”叔叔卻有些不屑搭理她了。只顧自己收拾起裹著阿雪的網兜,將石欄桿上的黑上衣罩住,大步流星朝停不遠處的電動車走去,才走幾步卻又回頭,對三三大聲地:

“我去換個籠子來,你就在這里等著我!”

三三什么話都說不出來。

晚霞一點點散盡,天一點點黑透,那“一條龍”叔叔卻一直不曾回來。

狐? 疑

三三已不清楚自己是怎樣回家的。鄰居張婆婆和女伴晚飯后散步到河邊,黑沉沉的大柳樹下,三三獨自木立,冷餓疲累,身上打戰著。問她怎么回事,又咬牙不肯開口,張婆婆只得讓女伴用手機呼叫三三媽媽。三三媽媽忙不迭地來了,這才連拖帶拽將三三帶回家來。這時,爸爸也到了家,先讓三三喝杯熱飲,失望困惑加委屈,三三這才一五一十和盤托出。爸爸和媽媽面面相覷著,許是他們怎么也沒想到三三會攬上這樣的事情,“一條龍”叔叔無名無姓,住幾號樓,什么職業,一概不知道,該怎么辦呢?后來,仍是爸爸當機立斷:“以后別跟這個人往來了,什么‘一條龍叔叔,我看不是個正派人!”“要是他真的帶籠子來找我呢。”“別再做夢了,他是不會回來的。”

風聲跟電波比賽似的,第二天幾棟大樓人家全都知道了,張婆婆無疑是個熱心傳播者,她還告訴三三媽媽,確實有個“一條龍”出沒這一帶,好賭,小街麻將館的常客,隱約聽說他靠買賣小動物弄錢,至于借助三三的手用“地籠”(一種漁具)捕捉流浪貓,神不知鬼不覺,更不清楚他將阿雪賣給了誰,它的命運又將會怎樣……

這件事要不要告訴三三,媽媽和爸爸商量。不過這回,爸爸卻一反往常做法,像“一條龍”這種陰暗的人和事,還是不讓尚未涉世的三三過早知道為好,他覺得為自己的孩子能多留住一點純真和稚氣,同樣也是做父母的一點愛心喲。

爸爸不說,媽媽不說,可想說的人卻自己找上門來了。那天早晨,三三吃過早餐背起書包出門,媽媽去窗口看她下樓,在大門口被一個人一把拽住,是張婆婆。

“你別忙著走,三三,我特地來告訴你一個消息,很重要很重要的消息。”

“張婆婆,我這就上學去,校車馬上要來了。”

“這消息可是你三三最想知道的,你的阿雪現在有下落了……”

阿雪這名字,磁石一樣,三三這顆小鐵釘一下子被吸引,她果然停住,連珠炮似的一口氣問:

“阿雪怎么樣?它現在在哪里?好不好?我能幫它回家嗎?”

“不好,很不好,它讓‘一條龍賣給人家了,是個皮草商……”

“什么皮草商,我怎么聽不懂呢。”

可媽媽在窗口卻聽懂了,心猛然沉了一下,隨即登登登趕下樓來,大聲地:

“三三,你怎么還不上學去,校車馬上就要來了!”

“張婆婆你說,你快說呀,我還得趕校車去呢。”

“皮草商專門收購貓狗動物,剝它們的毛皮,假冒珍貴的水貂狐皮,縫制毛皮貴重裝飾用品,比如圍脖、衣服、袖籠,高價轉賣給有錢有勢的女人,好顯擺自己的闊綽和美麗,就像你在電影電視里常見到的那樣。”

“那么我的阿雪也得讓人家開腸剖肚,讓人家剝下皮毛,供他們顯擺出風頭?”

“那當然,同樣難逃一劫!”

三三媽媽終究還是遲到了一步。

哇的一聲,三三大哭了,兩手蒙臉,身子靠著墻,由著媽媽摟住肩膀,哭得那么傷心,那么痛楚,媽媽心都快碎了。

張婆婆還要開口,媽媽狠狠瞪她一眼:“三三她還是個孩子,她經不住你這個殘酷的參考消息,你還不給我快走。”

爸爸聞聲下樓來了。校車已經開走,便用自家的車送三三去學校,可三三在車上又嘔又吐,還沒來得及消化的早餐,爸爸的新車椅墊一片狼藉,媽媽替她抹胸揉肚,一邊聽她不住地呻吟:

“血、血,我手上有阿雪它的血,鮮紅鮮紅的血哪!”

爸爸沒征求媽媽的意見,又一次當機立斷,將車子拐彎去了人民醫院。精神刺激,思慮過度,該休息調理,當天就住院了。打針吃藥,吃藥打針,媽媽是理所當然的守護人。閑暇時間好長好長,三三自小就喜歡聽故事,病房里又適合慢言細語,于是媽媽給她講了《伊索寓言》《海底兩萬里》《霧都孤兒》,甚至還講了美國作家杰克·倫敦的《荒野的呼喚》和《雪虎》,一個由馴狗變作野狼的故事,和另一個由野狼變成家犬的故事。一天一天好漫長呵,舅舅和小表姐來過,絕口不提虎斑貓。學校里班主任和同學們來過,要三三好好養息,功課他們會幫她補上。有一回,媽媽三三一起看電視,一部外國影片,美麗的女主角來到衣香鬢影珠圍翠繞的酒會上,突然間,三三手指女主角脖子上圍著的一只狐,純白,尾端稍稍金黃的狐,叫著:

“媽媽你看,媽媽你看,那會不會是阿雪?!”

媽媽看了,嚇得一跳,正想馬上換個頻道,可三三卻一把按住媽媽手里的遙控器:

“等等,讓我再看看,哦,它不是阿雪,阿雪不是這樣的瘦臉尖嘴。再說,阿雪寧愿住露天樹洞,也不肯讓別人碰它一下哩。”

語氣平和,神情自若,自有一種心安理得的樣子。

我的天,為弄錢皮草商什么手段施展不出來?狗肉攤上掛個羊頭,幾千年老祖宗用爛了的方法,如此而已,說到底我的三三畢竟仍是個美麗好心的小姑娘。

一本書和一只貓

又一個春天來了,豆蔻年華的三三背起書包登上校車,座位正好臨窗。校車開離河邊小區,一路上經過小街,寬寬窄窄疏疏密密的店鋪,其間便有那家棋牌館,也就是張婆婆說的麻將館,嘩啦嘩啦,隱隱的洗牌聲。打牌人群里會不會有“一條龍”,河邊分手后再沒見過這個大男人,聽說他手背上還剩下點貓狗爪痕呢。盡管花言巧語像《農夫與蛇》里的一條蛇,可這趟偶遇他卻使三三無意間從門縫里窺見了一段異樣人生,一段此前從未體味過的異樣人生……

校車一直開進小學校,這里人來人往熱鬧非常,這座城一年一度的流動書展上,《一只流浪貓的故事》,是媽媽剛剛推出的一本新書,插圖本,三三那幅水彩筆畫《貓》,由出版社略加修改后作為封面,十分漂亮,引來不少讀者,大的小的,很搶手。買書行列里,三三忽然發現了張婆婆,張婆婆家里家外事情多,三三學校里功課繁重,兩人很少見面,難怪張婆婆格外高興:“三三長高了,氣色很不錯,眼看就不再是個小姑娘了。”“不是小姑娘又是什么?”“一個小小美女!”“看你說的,我這就去教室了,張婆婆歡迎你來我家玩,再見!”

這里張婆婆買了兩本書,兩本《一只流浪貓的故事》,然后走出學校來,去車站等開往城郊的公交車。到自己的娘家了,將書送給家里的“第三代”,孩子們端起小板凳,去走廊上看書曬太陽。張婆婆這才和家人說明來意,尤其是這本書里講到的那個柔韌善良的小姑娘。吃過午飯回城時,手里便多了只小籃子,淺碧色,竹子編的。

當天黃昏,三三放學歸家,在五號樓家門口驀地見到一只碧色竹籃子,不大,揭開上面白紗巾,籃子里斜躺著一只小貓,黃白黑,一只三色小貓,脖子上系著蝴蝶結紅緞帶,和阿雪一模一樣的可愛,一模一樣的滾圓眼睛,一模一樣的熒亮瞳孔……