癌癥住院患者的睡眠質量及其與神經質人格、負性情緒關系的中介效應分析

王玉娜,周霞,李藝,鐘慧娟,王小燕,朱海霞,李磊

(1.連云港市第一人民醫院 腫瘤科,江蘇 連云港 222000; 2.南京鼓樓醫院集團宿遷市人民醫院 腫瘤科,江蘇 宿遷 223800;3.淮安市第一人民醫院 腫瘤科,江蘇 淮安 223000; 4.鹽城市第一人民醫院 腫瘤科,江蘇 鹽城 224006;5.南京醫科大學康達學院 附屬連云港第四人民醫院,江蘇 連云港 222000)

癌癥患者的睡眠問題發生率遠高于一般人群,是最常見的癥狀之一[1]。常見的睡眠紊亂包括入睡困難、夜間易醒、早醒及睡眠效率低等。癌癥患者的睡眠問題一直沒有得到應有的重視[2],相當一部分的睡眠紊亂會慢性化,對生活質量影響很大。

前瞻性研究發現較低的神經質人格水平預示著睡眠質量良好,這提示神經質人格對睡眠紊亂影響較大[3]。神經質也是抑郁、焦慮等情緒癥狀發生的人格素質[4]。有研究發現癌癥患者的焦慮、抑郁等情緒問題和睡眠紊亂共病現象,且這些情緒癥狀與睡眠質量顯著相關[5]。癌癥患者人群中睡眠紊亂、情緒問題和神經質人格三者間的關系有待進一步研究揭示。

本研究調查住院癌癥患者的睡眠質量、抑郁焦慮等情緒癥狀和神經質人格的狀況,并進一步分析負性情緒在神經質人格和睡眠紊亂間的中介作用。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究采取橫斷面調查設計,于2020年2月18日至3月20日在連云港、淮安、鹽城及宿遷4家三級甲等醫院腫瘤科住院的患者中共邀請257例成年(≥18周歲)住院癌癥患者參與調查,其中208例同意參與調查,去除調查問卷未完成的患者,共202例患者的問卷有效。調查數據納入最終統計,其中連云港128例,淮安41例,宿遷21例,鹽城12例。受試者中男104例(51.49%),女98例(48.51%);年齡(57.41±12.43)歲;未婚1例(0.50%),已婚183例(90.59%),離婚或喪偶18例(8.91%);教育水平小學及以下57例(28.22%),初中72例(35.64%),高中或中專43例(21.29%),大專及以上30例(14.85%);診斷為消化系統腫瘤77例(38.12%),呼吸系統腫瘤50例(24.75%),婦科腫瘤及乳腺癌49例(24.26%),血液系統腫瘤10例(4.95%),泌尿系統腫瘤7例(3.47%),頭頸部腫瘤5例(2.48%),神經系統腫瘤4例(1.98%)。

1.2 評估

受試者簽署知情同意書后完成調查問卷,包含一般情況調查表(用于記錄包含性別、婚姻狀態、年齡和診斷等一般信息)及其他心理評定量表。

1.2.1 患者健康問卷- 9(Patient Health Questionnaire- 9, PHQ- 9) PHQ- 9共包含9個自評問題,全面覆蓋了DSM- 5中抑郁發作的9個癥狀,是近年來廣泛應用的一種抑郁癥狀高效自評工具。該量表在中國綜合醫院就診的患者中信度、效度良好,與漢密爾頓抑郁量表的總得分一致性高,以總分≥10分作為篩選抑郁障礙的標準具有較高的敏感度與特異度[6]。

1.2.2 廣泛性焦慮障礙問卷- 7(General Anxiety Disorder- 7, GAD- 7) GAD- 7是一個包含7個條目問題的自評問卷,用于評估廣泛性焦慮癥狀的嚴重程度。該量表在中國綜合醫院就診人群中信度、效度良好,以總分≥9分作為篩選廣泛性焦慮障礙的標準具有良好的敏感度和特異度[7]。

1.2.3 匹茲堡睡眠指數問卷(The Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) PSQI是評估睡眠質量的權威工具,它評估了被試近1個月來的睡眠質量及睡眠問題,全部完成需要10 min左右,共包含19個自評問題,可分為7個因子,另有5個問題是詢問受試者床伴的,用于睡眠障礙的臨床分型,不參與計分,因此在本研究中刪除了這5個條目。該量表在中國原發性失眠及普通人群中信度、效度良好,以睡眠指數≥5分作為識別睡眠障礙的分界值[8]。

1.2.4 艾森克個性測驗的神經質分量表(EPQ- N) 使用龔耀先教授的EPQ成人修訂版。國內學者使用拓廣等級展開模型證實了其中的神經質分量表具有良好的單維性[9]。因此,本研究使用EPQ- N的24個條目評估被試的神經質人格,以原始分累加反映受試者神經質人格的程度。

1.3 統計學處理

使用開源統計軟件R語言psych、lavaan及semPlot包完成數據描述與分析,計數資料使用例數和百分比描述,計量資料使用均數±標準差描述,睡眠質量在性別、教育水平及婚姻狀態分組的組間比較采用Kruskal- Wallis 秩和檢驗,各量表分數和年齡以及各量表分數間關系使用Spearman相關進行分析。

將單因素分析時存在統計學意義的指標納入結構方程模型(structural equation modeling, SEM),將焦慮、抑郁納入潛變量“情緒癥狀”,驗證情緒癥狀在神經質和睡眠質量間的中介效應。應用加權最小二乘法(Weighted Least Squares Mean and Variance, WLSMV)評價參數。模型擬合良好的標準如下:χ2/DF<3、比較擬合指數(Comparative Fit Index, CFI)>0.90、非范擬合指數(Tucker- Lewis Index, TLI)>0.90、近似誤差均方根(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)<0.08和標準根平均剩余(Standardized Root Mean Residual, SRMR)<0.08用于評估模型的擬合度。CFI、TLI、RMSEA以及SRMR<0.08表示模型擬合良好[10]。SEM同時計算了中介效應模型的直接、間接和總效應。

2 結 果

2.1 癌癥患者的睡眠質量與影響因素分析

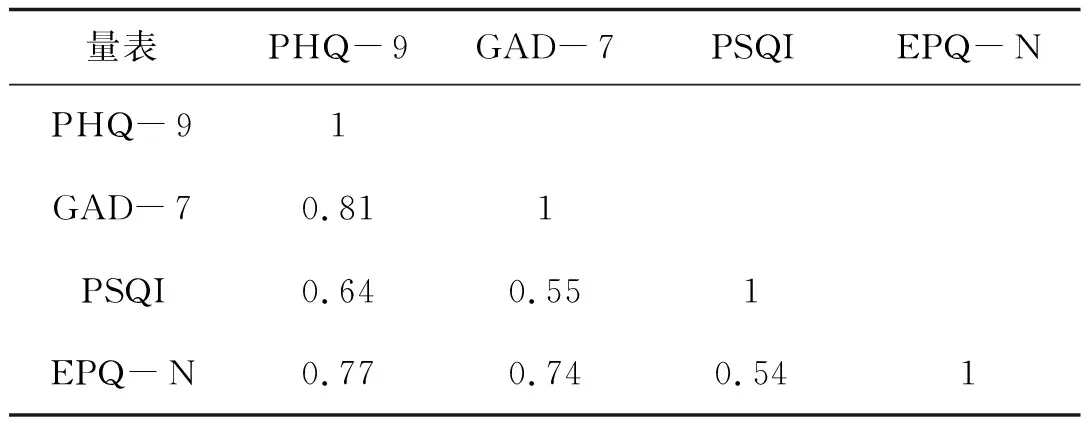

受試者 PHQ- 9、GAD- 7、PSQI和EPQ- N的評分分別為(7.36±5.98)、(5.39±5.58)、(7.88±4.33)、(8.72±6.56)分。以各量表的分界值篩查,受試者中睡眠障礙161例(79.70%)、抑郁障礙67例(33.17%)和焦慮障礙55例(27.23%)。不同性別、教育水平及婚姻狀態的組間比較未發現睡眠質量有顯著性差異(P>0.05);睡眠質量與年齡無顯著相關(r=-0.08,P=0.28)。睡眠質量與焦慮、抑郁及神經質人格均顯著相關(r=0.54~0.64,均P<0.001),見表1。

表1 各量表間的相關系數矩陣(n=202)

2.2 癌癥患者睡眠質量及影響因素的中介效應分析

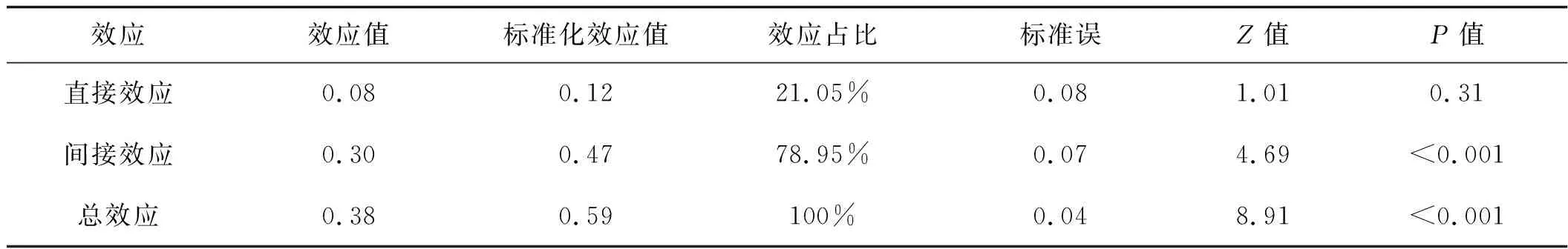

驗證情緒癥狀在神經質人格和睡眠質量中的中介效應模型如圖1所示,SEM分析發現該模型擬合度良好,χ2/DF=2.08(P=0.15)、CFI=0.99、TLI=0.94、RMSEA=0.07(0~0.22)、SRMR=0.01。情緒癥狀在神經質人格和睡眠質量間的中介效應有統計學意義(P<0.05),效應值及效應占比率見表2。

表2 惡性腫瘤患者負性情緒的中介效應模型

3 討 論

本研究以PSQI為篩選工具,發現癌癥住院患者睡眠障礙的發生率高達79.70%。這和國外報道的超過75%相當[11]。睡眠紊亂與日間疲勞癥狀關系密切[12],由此導致日間功能和生活質量受損。此外,睡眠缺乏可能增加癌癥的發生風險[13]、影響癌癥患者的生存期[14]。所以,睡眠質量改善是癌癥患者護理工作重點之一。遺憾的是,癌癥患者中僅5%的睡眠紊亂主訴得到了恰當的醫學建議[15]。癌癥患者的睡眠問題應得到進一步重視。

高神經質人格的個體傾向于在受到刺激時快速喚醒和緩慢抑制[16],這種高喚醒素質是睡眠障礙的易感因素。神經質人格是睡眠紊亂最重要的預測因素[17]。另一方面,高神經質人格個體的情緒感知與情緒反應能力差,會對負面情緒做出更強烈的反應。抑郁、焦慮是癌癥患者常見的負性情緒,與睡眠障礙的共病現象很常見,且抑郁、焦慮障礙診斷標準中均包含睡眠紊亂癥狀。抑郁、焦慮等精神障礙患者有特征性的多導睡眠腦電圖(polysomnography, PSG)改變[18];抑郁焦慮可能導致個體處于高警覺狀態進而出現睡眠紊亂;負性情緒也是睡眠問題的預測因素[19];而隨訪研究發現,基線期罹患抑郁癥預示患者后續出現睡眠時間減少[20]。本研究首次在中國癌癥患者群體中檢驗了神經質人格、負性情緒和睡眠質量三者的關系,驗證了負性情緒是顯著的中介因素,這為澄清癌癥患者睡眠紊亂與情緒的關系提供了初步的證據。

本研究還有許多不足之處:首先,本研究未限定癌癥類型,考慮到各種類型癌癥病理過程的異質性,有必要針對常見癌癥類型(例如乳腺癌、肺癌和胃癌等)開展進一步比較研究以揭示不同癌癥類型的睡眠與心理問題的差異。其次,患者的睡眠紊亂是通過主觀量表評定,可能存在回憶偏倚,在今后研究中可考慮客觀監測技術(如PSG)測量患者的睡眠狀況。最后,本研究為橫斷面設計,中介效應模型在本研究納入樣本中擬合良好,提示該理論模型可接受,對于這一結果應持謹慎態度。一方面,抑郁焦慮的中介作用仍需要進一步的隨訪研究驗證,有學者認為負性情緒和睡眠障礙的關系是雙向的,也有研究指出睡眠異常是抑郁、焦慮等情緒問題的風險因素[21- 22],生理層面上抑郁焦慮和睡眠紊亂均有生物節律、神經內分泌等層面的相似變化[23],有必要在未來研究中引入這些生理指標;另一方面,已有研究發現睡眠相關認知(功能失調信念和主觀睡眠缺失)分別是神經質- 失眠和負性情緒- 失眠路徑中的中介因素[24]。進一步研究有必要考慮這些認知因素在癌癥患者睡眠障礙發生和維持過程中的作用。

總之,癌癥患者的睡眠問題十分常見,需要引起重視。本研究初步證實了負性情緒中介了神經質人格影響癌癥患者睡眠紊亂的病理心理過程,也為臨床診治過程中針對性干預提供了思路。