電影《綠皮書》中的二元對立與消解

黃 濤,廖燕妮

(1.恩施職業技術學院 公共課部,湖北 恩施 445000;2.莫斯科國立大學 藝術系,莫斯科 119991)

電影《綠皮書》是由美國著名導演彼得·法拉利(Peter Farrelly)執導的自真人真事改編的劇情片,該影片通過意裔美國人保鏢托尼·利普被非裔古典樂鋼琴家唐·謝利聘用為私人司機,并護送其去美國南方巡回演奏的故事,成功地刻畫了美國有色人種及其他少數族裔所面臨的生存困境和身份危機。該影片于2019年2月斬獲第91屆奧斯卡最佳影片、最佳原創劇本、最佳男配角三項大獎。影片自獲獎以來就受到了全球影迷的追捧和熱議,眾多評論家對其看法也褒貶不一。但統觀整部影片不難發現,二元對立的電影敘事模式是該片在眾多優秀影片中脫穎而出奪得頭籌的重要因素之一。

二元對立(Binary oppositions)是瑞士著名語言學家弗迪南·德·索緒爾(Ferdinand de Saussure)最先提出來的,它奠定了現代結構主義語言學理論的基礎。索緒爾認為語言內部存在諸多二元對立原則:能指(Signifier)與所指(Signified);歷時(Diachronic)與共時(Synchronic);語言(Langue)與言語(Parole);句段(Syntagmatic)和聯想(Associative)等[1]。該理論一經提出,不僅受到了許多語言學家的歡迎,而且也逐漸受到西方文學批評家的青睞,用以揭示文學文本中普遍存在的二元對立敘事模式,羅蘭·巴特便是其中的典型。事實上,二元對立不僅普遍存在于語言學和文學領域,而且也是影視敘事的重要模式之一,它是“好萊塢發展最早也最成熟的敘事方式”[2]。“在一部影片中……二元對立敘事不僅在結構上清晰明了,易于觀眾把握影片意指,并且通過多種對立組合的構建,能夠使得影片的結構更加立體,敘事層面更豐滿”[2]。電影《綠皮書》中的二元對立敘事模式主要體現在以下三個維度:人物角色的二元對立、敘事空間的二元對立、權力關系的二元對立。該影片不僅僅凸顯了以上對立項之間的二元對立關系,還在空間意象的安排、人物形象的塑造和權力關系的描繪三個方面對二元對立進行了消解,從而揭示了美國少數族裔只有摒棄心中嫌隙攜起手來,共同反抗美國白人的“凝視”,才能在身份認同的困境中找到出路。

一、人物角色的二元對立

迄今為止,很多黑人平權電影都塑造了林林總總的二元對立化的人物形象,如《為奴十二載》中所羅門·諾瑟普與埃德溫·艾普斯的對立,《被解放的姜戈》中姜戈與加爾文·坎迪之間的對立,《逃出絕命鎮》中克里斯與露絲的對立,《月光男孩》中喀戎與白人男孩的對立,等等,這些人物形象都是圍繞白人與黑人的二元對立展開,旨在揭露前后對立項之間的罅隙和抵牾,從而構成了電影的核心敘事結構,不斷推動整部影片敘事的展開。電影《綠皮書》也延續了這一電影敘事模式。該影片以意裔美國人托尼·利普和非裔古典樂鋼琴家唐·謝利這“一白一黑”作為主人公,白人與黑人構成了整部影片的核心二元對立項。

種族主義者一味地“鼓吹種族在本質上有優劣之分,‘優等’種族是注定要統治和奴役‘劣等’種族的”[3]。他們依據人的膚色來決定種族的優劣,“白色代表著純潔、美麗和真誠,與善良、美德、智慧、勇氣等相聯系;而黑色則是墮落和邪惡的象征,具有各種嫌忌性的含義”[3],因此,在白人和黑人這組二元對立結構中,白人作為“優等”人種統治和奴役以黑人為代表的“劣等”人種。在電影《綠皮書》中,托尼雖為意裔美國人,在美國也屬于少數族裔,但作為白人的他對黑人的鄙夷和輕視無處不在。這就是為什么他下班回家后看到家里的非裔工人,便立刻投去鄙夷的目光,并在廚房偷偷扔掉黑人使用過的杯子,可見他對黑人所持有的偏見。另外,無論是托尼的身份地位、經濟收入、內在修為,還是他所受的教育、擁有的財富,都無法與鋼琴大師唐相匹敵,但這并未阻止他對唐的歧視。比如在下車小便時,托尼頗有意味地拿走了錢包,因為在他眼中,黑人是行竊、騙子等的代名詞。

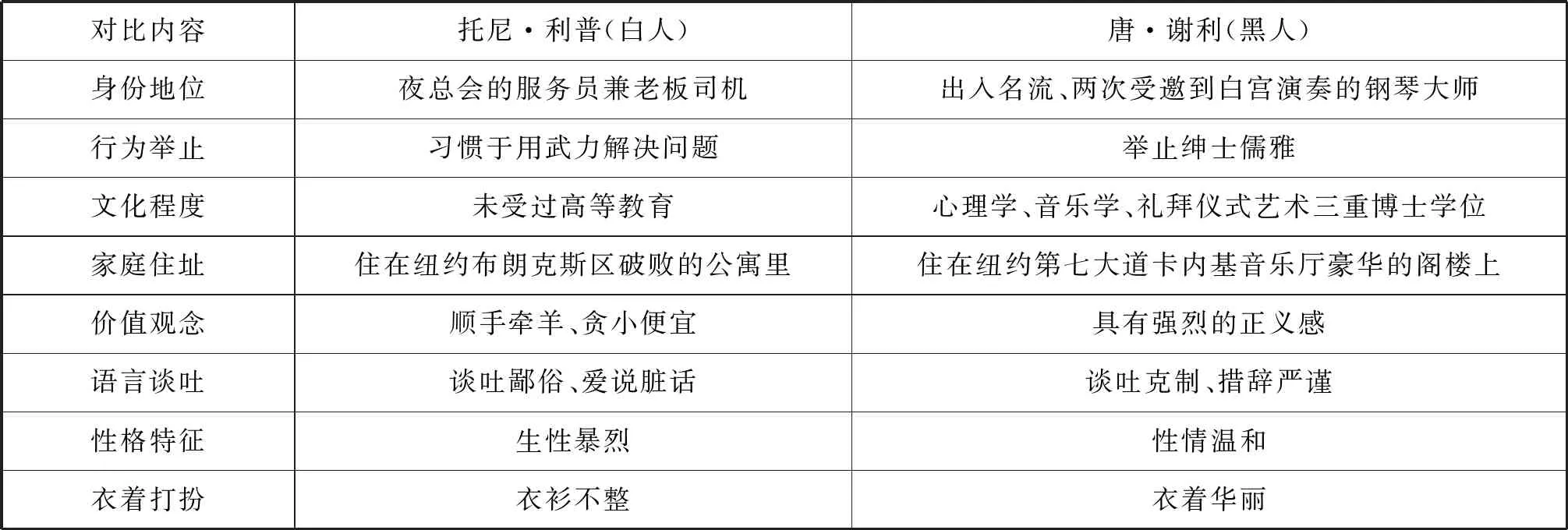

此外,電影還通過顛倒固有的黑白秩序來呈現黑人平權電影特有的二元對立敘事模式。在20世紀60年代的美國,膚色的差異往往決定了人們社會地位的不平等,因此,“白人普遍比黑人占有更多的資本……更容易獲取良好的教育和體面的工作,進而占據更高的社會地位”[4]。在電影《綠皮書》中,黑白倆主人公在身份地位、行為舉止、文化程度等諸多方面也都打破了美國60年代固有的黑白秩序,具體如表1所示。

表1 人物角色二元對立對比

無論是身份地位、教育背景、價值觀念,還是個人修養,黑人唐都要優于白人托尼的,但這并未改變白人對唐的看法。正如唐自己所言:“富有的白人付錢讓我演奏,因為這會讓他們認為自己很有文化。但當我走下舞臺,在他們眼中,我便立馬變成了一個黑人而已。”雖有一身才氣,但唐并未獲得應有的尊重,加之與其他普通黑人顯得格格不入,難免被白人和黑人雙重邊緣化,身份認同陷入危機。

二、敘事空間的二元對立

根據功能形態的不同,電影敘事空間可以劃分為物質空間、社會空間和心理空間:物質空間是影片中人物活動的并可以在畫面上感知到的自然空間或人造空間;社會空間是抽象的通常與民族、階級等社會因素息息相關的虛擬空間,主要表現為人物活動的精神大環境;心理空間則是幻想、思念等反映人物內心活動的形象空間[5]。《綠皮書》除了在人物關系方面呈現出二元對立之外,敘事空間也表現出強烈的二元對立模式,主要表現在物質空間、社會空間和心理空間三個方面。

首先,影片敘事空間的二元對立體現在物質空間的二元對立,主要表現在美國“北方”與“南方”的二元對立。電影一開始就把敘事空間設定在美國的紐約,著名非裔鋼琴家唐·謝利計劃著去美國南部進行一次鋼琴巡演的破冰之旅,“北方”與“南方”這一對立的敘事空間的“較量”便由此拉開了帷幕。“在非裔美國文學中,地理空間經常構成一種隱喻,呈現出強烈的種族意識形態特征”[6]。在黑人平權的電影中,作為文化符號的地理空間也滲透著意味深長的種族意識。因而,原本只是地理概念的空間符號“北方”與“南方”便攜帶著“自由”與“奴役”等種族文化內涵[6]。影片之所以將敘事空間設定為“北方”與“南方”的二元對立,旨在揭示19世紀60年代,美國雖然已在法律上廢除了種族隔離制度但黑人依舊飽受白人的種族歧視。因此,才有了專為黑人設計的旅行手冊《綠皮書》,來指導黑人在白人的世界里如何去特定的空間駐足、留宿、吃喝和娛樂。影片除了反映“北方”與“南方”的對立,還披露了非裔的活動空間與白人的活動空間被隔離開來的現實,鋼琴師唐在南方巡演期間,多次被禁止使用白人的衛生間、更衣室等白人活動空間,體現了黑人飽受“膚色門禁”[7]之苦。

其次,影片敘事空間的二元對立也體現在社會空間的二元對立。20世紀60年代的美國,到處都彌漫著種族歧視的陰霾,社會空間的秩序也是按照白人的意志所形成的。在白人主宰的社會空間里,白人處于中心位置,而黑人逐漸被邊緣化,淪為社會底層的“他者”。電影《綠皮書》集中揭露了白人處于“中心”而黑人處于“邊緣”的社會空間的對立。影片以1962年的美國為背景,當時,白人至高無上,種族隔離依然盛行,黑人民權運動如火如荼。為方便黑人出行,紐約哈萊姆黑人社區的郵政職員維克多·雨果·格林專門編寫了一本旅行指南——《綠皮書》,注明哪些旅館與餐廳可供黑人入住和用餐。在托尼的保駕護航下,在南巡演出期間唐盡管嚴格地遵守“綠皮書”的指示,但仍難免身陷囹圄,最后為了脫身甚至動用了總統弟弟的關系,這就折射出種族隔離背景下非裔在美國社會的邊緣地位。

最后,影片敘事空間的二元對立還體現在心理空間的二元對立,主要表現在非裔鋼琴師唐的“雙重意識”(“Double-consciousness”)。杜波依斯在其《黑人的靈魂》(The Souls of Black Folk)一書中對“雙重意識”進行了詳細地闡釋:“一個人能感覺到他的二重性(Sense of two-ness)——既是美國人又是黑人,感覺到兩個靈魂、兩種思想、兩種不可調和的斗爭,以及黑色身體中兩種敵對的觀念。”[8]換言之,“雙重意識”反映了非裔美國人夾在黑人文化和白人文化之間所面臨的心理和觀念上的抵牾和沖突,這種心理空間的二元對立是由“非裔美國人”這一特有的身份屬性所導致的。正如國內學者郭曉洋所說:“既是黑人又是美國人的這種矛盾、對立、沖突的雙重身份造成了美國黑人的雙重意識。”[9]身為非裔美國人,唐從小學習白人的語言和文化、研習白人的音樂,最后成為古典音樂的鋼琴大師,但這并未“漂白”他的黑皮膚,并未幫助他融入美國白人的社會;不僅如此,唐一開始也否認自己的“黑人性”,拒絕去普通黑人出入的場所,也逐漸和普通的黑人格格不入。因此,唐一度陷入“黑人性”和“白人性”雙重意識的夾縫中,好似一只迷途的羔羊,不知道何去何從。正是這種“雙重意識”才有了唐最后的吶喊:“我不夠黑人,不夠白人……那我到底算什么?”[10]

三、權力關系的二元對立

二元對立不僅是揭露影片不同人物關系和敘事空間關系的有力工具,同時也是探索電影中權力關系的有效手段。電影《綠皮書》中二元對立的權力關系主要是通過“凝視”與“被凝視”的視覺關系體現出來的。“‘凝視’(Gaze)是攜帶著權力運作或者欲望糾結的觀看方式……觀者被權力賦予‘看’的特權,通過‘看’確立自己的主體位置,被觀者在淪為‘看’的對象的同時,體會到觀者眼光帶來的權力壓力,通過內化觀者的價值判斷進行自我物化”[11]。這種攜帶權力與欲望的“看”與“被看”或“壓迫”與“被壓迫”的權力關系既存在于男性與女性的性別關系中,也存在于白人與非裔美國人的種族關系中。在這一對立的權力關系中,白人被賦予了“看”的權力,處于主體地位,黑人則淪為白人壓迫性“凝視”下逐漸物化的客體。

整部影片以黑人鋼琴師唐在托尼的陪伴下深入南方給白人巡演為主線,每次上臺演出都是一次“凝視”與“被凝視”的權力演繹,臺下無數白人觀眾在“凝視”聚光燈下潛心演奏的黑人唐中獲得視覺快感、體驗無限優越感。正是這種“看”與“被看”的關系揭露了白人處于權力的“中心”,而黑人處于“邊緣”被視為“特殊風景”[12]。事實上,“凝視”與“被凝視”的權力關系在影片中比比皆是:演出時白人提供給唐的是一架破舊的鋼琴;拒絕讓唐使用白人用的衛生間;服裝店老板不允許唐試穿衣服;禁止唐進入白人的餐廳用餐;巡演期間唐只能在骯臟的旅店內居住;在暴雨天被白人警察刁難并被送進監獄,等等。唐的這些遭遇都揭示了在白人為“中心”的權力關系中,黑人成為白人施行權力的玩偶,是白人滿足視覺快感的“景觀”,從而使黑人逐漸客體化喪失了主體性,并陷入“我是誰”的無限困惑和迷茫之中。

四、二元對立的消解

“二元理論是古老的哲學思想之一,萬事萬物皆主要由兩種有著相似相異之處的元素組成,影響甚廣的有心物二元論、魔鬼二元論等,二者彼此完全獨立但在一定環境中又可相互轉化與消解”[13]。電影《綠皮書》所運用的典型敘事特征便是二元對立的敘事模式,主要包括人物關系的二元對立、敘事空間的二元對立以及權力關系的二元對立,但同時影片又對以上二元對立模式進行了消解。“不斷地審視這種非此即彼的二元對立思維,對傳統看待世界的方式提出挑戰,暗示只有超越這種二元對立,才能找到超越植根于西方文化并受到基督教傳統支持的各種偏見比如性別歧視、種族主義等狹隘觀念的路徑”[14]。

《綠皮書》中二元對立的消解首先表現在人物角色二元對立的消解。無論從哪個層面,影片的兩個主人公都呈現出強烈的二元對立。“唐·謝利是黑人,是雇主,是音樂家,是博士,他富有、高貴、自律、不茍言笑;托尼是白人,是雇工,是小混混,他措辭俚俗、行為乖戾、勢利狡黠、好勇斗狠卻也不失善良”[7]。但經過南巡演出期間的各種波折過后,唐和托尼兩人超越了種族、階級、習性等界限,最終從互生嫌隙到聯盟和解成為好朋友。影片最后,當唐拿著葡萄酒來到托尼家過圣誕夜時,兩人緊緊相擁,標志著影片人物角色對立的消解。其次影片二元對立的消解體現于敘事空間對立的消解。無論是影片的物質空間、社會空間,還是心理空間,都存在明顯的二元對立關系,但影片中“汽車”這一空間意象的出現打破了以上非此即彼的空間對立。換言之,通過將“一黑一白”倆主人公設定在“汽車”這一空間意象中,打破了“北方”與“南方”、“中心”與“邊緣”、“白人性”與“黑人性”等敘事空間的二元對立模式,“汽車”也是非裔美國人及其他少數族裔走出身份困境、實現身份認同的游離于主流文化之外的“第三空間”[15],成為打破邏各斯中心話語(Logocentric discourse)、消解二元對立關系的有效策略。最后影片對于權力關系二元對立的消解主要是通過“反凝視”實現的。“在少數族裔電影文本中,存在著一種以反凝視詩學對抗凝視的話語特征,這種詩學嘗試……折射出少數族裔強烈的自我意識,表達了對自身身份認同的關切”[16]。《綠皮書》中“反凝視詩學對抗凝視的話語特征”主要在于非裔鋼琴師唐和意裔司機托尼對于白人壓迫性“凝視”所投去的“對抗性凝視”,如南巡間,在大雨滂沱中倆主人公對于白人警察故意刁難的有力反擊;在白人駁回自己正當訴求后唐拒絕上臺演奏并回歸普通黑人出入的酒吧演奏爵士樂等。這種對抗性凝視不僅消解了黑白之間的權力對立關系,而且也促使以唐為代表的少數族裔重拾自我意識、實現身份認同。

五、結語

作為2019年第91屆奧斯卡最佳影片得主,《綠皮書》采用典型的二元對立的電影敘事模式,旨在揭示美國少數族裔致力于平權的主題。本文從人物角色、敘事空間和權力關系的二元對立三個方面探討了影片二元對立的敘事特征,揭示了20世紀60年代,美國尤其是南方腹地種族歧視、種族隔離依然盛行,在白人壓迫性的“凝視”之下,黑人陷入了身份困境的泥淖而無法自拔。但影片并非止于二元對立敘事模式的建構,還對二元對立進行了解構。影片最后,唐(非裔)和托尼(意裔)冰釋前嫌、成為好友,這是對人物關系二元對立的消解;南下巡演途中,唐和托尼同處在“第三空間”(汽車)之內,從而消解了“北方”與“南方”“中心”與“邊緣”等敘事空間的二元對立;演出最后,唐和托尼最終付諸“反凝視”,對白人的非難和歧視給予有力的反擊,成功地消解了權力關系的二元對立。影片對于二元對立的消解傳達出人們對美國少數族裔深切的關照,并暗示無論非裔還是意裔,都應該消除抵牾、攜手聯盟,在黑白話語各自主導的空間之外開辟“第三空間”,方能解構“邏各斯中心主義”,從而走出生存困境、實現身份認同。