涉外知識產權侵權法律適用規范釋義與完善

彭思彬

2011 年4 月1 日開始施行的《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》(以下稱《法律適用法》)第七章第50 條規定,“知識產權的侵權責任,適用被請求保護地法律,當事人也可以在侵權行為發生后協議選擇適用法院地法律”。該條規定了我國涉外知識產權侵權法律關系的法律適用規則,體現了我國充分尊重知識產權“地域性”的整體態度,其所采納的方法也是符合國際趨勢的,此種做法值得肯定。但從我國涉外知識產權侵權案件審判實踐來看,對該條的適用存在一些理解的誤區以及適用規范性上的問題,這也突顯了對我國涉外知識產權侵權法律適用規范的釋義進行完善的必要性。其中,何為“被請求保護國”的清晰釋明應首當其要。本文力圖通過對我國涉外知識產權侵權審判實踐案例的統計和剖析,總結涉外知識產權侵權法律適用規范在司法實踐適用中的問題。在此基礎上,本文重點厘清“被請求保護地”與“法院地”及“侵權行為地”三者的區別,并通過對國外相關知識產權國際私法示范法和歐盟統一知識產權國際私法成文法的借鑒,提出明確界定“被請求保護地”的方法,同時也對《法律適用法》第50 條“意思自治適用法院地法”的完善提出建議。希冀上述討論能夠為涉外知識產權審判的法律適用實踐提供參考借鑒。

一、釋義之必要:涉外知識產權侵權法律適用規范司法實踐運用中存在的問題

(一)運用法律適用規范前置選法的思維還未普及和明確

在我國涉外知識產權侵權案件的審判實踐中,法官未進行任何法律選擇,將涉外案件直接等同于純國內案件而適用我國知識產權實體法的做法較為常見。

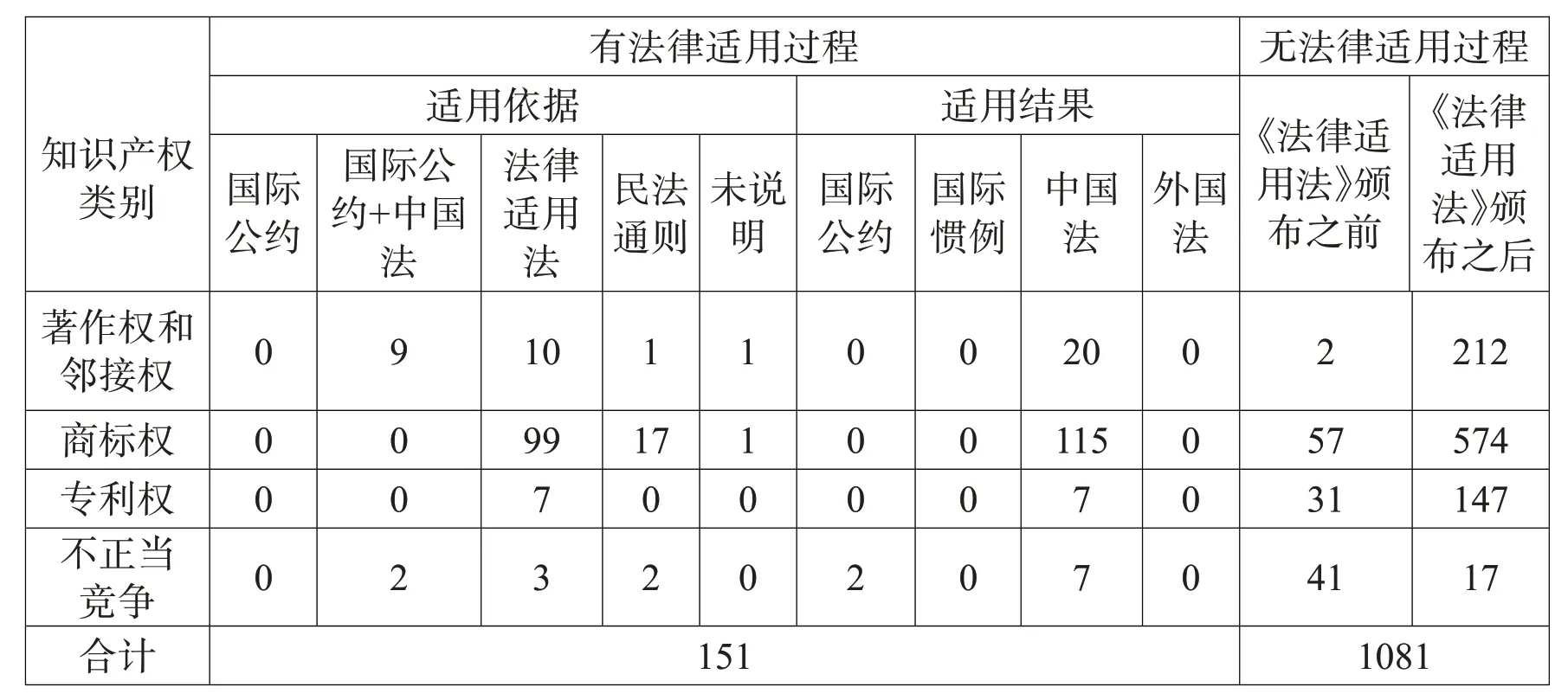

筆者曾對知識產權裁判文書網及中國裁判文書網中截至2020 年1 月已公布的1232例涉外知識產權侵權案件的法律適用進行了統計,呈現為表1的數據統計情況。

表1 涉外知識產權侵權案件法律適用狀況總體統計表

由表1 可知,不管是在《法律適用法》頒布之前還是之后,我國大多數法院在涉外知識產權侵權案件審判過程中,一般都未進行法律適用問題的分析,將涉外案件直接等同于純國內案件適用我國知識產權實體法。在已公布的1232 件涉外侵權案件中,僅151 個案件有法律適用過程,未進行法律適用過程分析的案件占總數的87.74%。很顯然,運用沖突規范在案件實體審判前來前置選擇法律的思維在涉外知識產權侵權領域還沒有普及和被運用。上述法律適用思維顯然和最高人民法院2000 年《關于審理和執行涉外民商事案件應當注意的幾個問題的通知》中指出的“各級人民法院必須嚴格依照沖突規范適用處理案件的民商事法律,切實做到依法公開、公正、及時、平等地保護國內外當事人的合法權益”的宗旨以及2001 年《法律適用法》中新增一章來專門規定涉外知識產權糾紛之沖突規范的立法精神相違背。

這種對《法律適用法》和我國知識產權實體法適用關系之間的認識甚至直接在最高人民法院的再審案件中出現。例如,在華蓋創意(北京)圖像技術有限公司與綿陽晚報社侵害著作權糾紛案中,綿陽晚報社不服四川省高級人民法院(以下稱“二審法院”)民事判決,以“一審、二審法院適用法律錯誤”向最高人民法院申請再審,再審申請人提出的相關理由具體為:第一,依據我國《法律適用法》的規定,本案中美國Getty公司是否對涉案圖片享有著作權本身是尚待解決的問題,同時我國是否涉案圖片的“被請求保護地”也仍有待確定,因而一、二審法院直接適用我國《著作權法》來確定訴爭作品的權利歸屬,是錯誤的;第二,本案雙方當事人并未有協議選擇適用我國法律,因而適用我國《著作權法》來確定侵權責任錯誤。針對再審申請人根據《法律適用法》提出的質疑,最高人民法院認為,本案一審、二審法院認定的侵權行為發生在《法律適用法》施行之前,故該法對本案沒有溯及力;即便涉案侵權行為發生在《法律適用法》施行之后,因該法與《著作權法》在法律適用上不存在沖突,故一審、二審法院適用我國《著作權法》審理本案,并無不當。①參見最高人民法院〔2014〕民申字第971號裁定書。

筆者認為,最高人民法院上述答復中認為“即便涉案侵權行為發生在《法律適用法》施行之后,《法律適用法》與《著作權法》在法律適用上不存在沖突”這一認定的表述不僅未能解釋申請人提出的為何“直接適用我國《著作權法》”的質疑,在表述上也不夠妥當,容易混淆《法律適用法》和《著作權法》的性質。前者是“法律適用法”而后者是依據“法律適用法”可能被選擇適用的“實體法”,在性質上雖不相同,但卻存在適用上的先后順序。

上述在涉外民商事糾紛中未選法而直接適用本國實體法的錯誤做法雖然在其他民商事權利領域也存在,但在涉外知識產權領域體現得最頻繁。這種現象與知識產權被認為具有極強的“地域性”有關,更緣于我國法律和司法解釋忽視對“被請求保護地”的解釋和界定,導致我國《法律適用法》第50 條中的“被請求保護地”常常被與“法院地”和“侵權行為地”這另外兩個概念混淆。

(二)忽視對“被請求保護地”的解釋界定,將其與“法院地”“侵權行為地”混淆

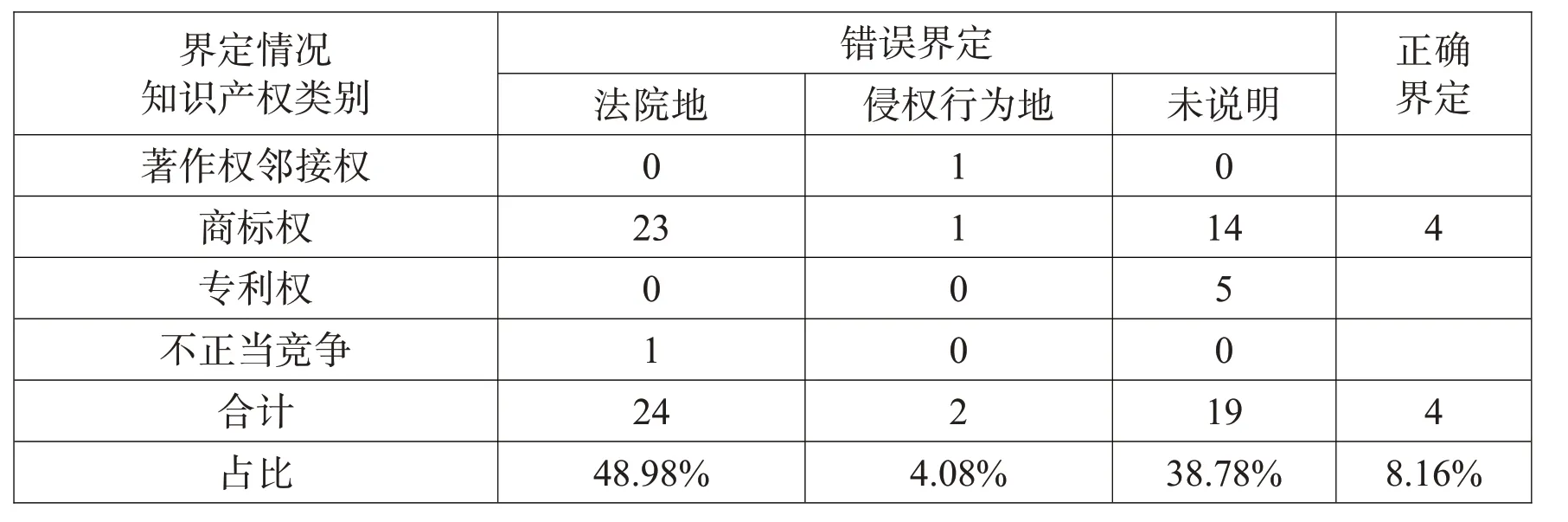

在上述統計的存在法律選擇過程的151個案例中,有84個案例體現為實際依據《法律適用法》第50 條后半句“當事人共同選擇法院地法”來確定準據法外,另18 個案例明確適用了《民法通則》第146 條運用“侵權行為地”連結點來確定準據法,只有49 個案件明確運用或實際運用“被請求保護地”的連結點來確定準據法,但這些案例中大比率存在將“被請求保護地”理解為“法院地”,或未經說明就直接認定中華人民共和國為“被請求保護地”的情況,還有少量以“侵權行為地”來直接界定“被請求保護地”的情形。如何界定“被請求保護地”的解釋標準不清。

上述案例關于“被請求保護地”的說明認定情況統計如表2。

表2 “被請求保護地”界定情況統計表

其中,將“被請求保護地法”理解為“法院地法”的典型案例為新疆烏魯木齊市中級人民法院審理的一系列涉外商標侵權案,例如,阿迪達斯有限公司與孫某某、王某某商標權權屬、侵權糾紛①參見新疆維吾爾自治區烏魯木齊市中級人民法院〔2015〕烏中民三初字第212 號判決書、新疆維吾爾自治區高級人民法院〔2015〕新民三終字第92號判決書等。、邁可寇斯(瑞士)國際股份有限公司商標侵權案②參見新疆維吾爾自治區烏魯木齊市中級人民法院〔2019〕新01民初105號判決書。等,在該系列案例中,法院的判決書在法律選擇部分雖然都正確援引了《法律適用法》第50 條,但將“被請求保護地”之界定均表述為“本案被請求保護地在中華人民共和國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市,應當適用我國法律作為準據法”。筆者認為,《法律適用法》第50 條中“被請求保護地”這一連結點指向的應為“國家”或“法域”,上述案件顯然是根據法院地在烏魯木齊市從而確定了“被請求保護地”。在韓國(株)DIO公司與北京伊諾登醫療科技有限公司不正當競爭糾紛案中,法院在判決書中指出,“本案為知識產權糾紛,涉外民事關系法律適用法第四十八條、第五十條規定,知識產權的歸屬和內容,以及知識產權的侵權責任,適用被請求保護地法律。DIO 公司在本院提起知識產權侵權訴訟并主張行為人承擔相應的侵權責任,本案依法應適用中華人民共和國法律”。③參見北京市朝陽區人民法院〔2017〕京0105民初57615號判決書。上述表述也體現為法院是以“法院地”來界定“被請求保護地”的。

雖然僅有少數案例直接表述因“侵權行為發生地在中華人民共和國境內”從而確定應適用中華人民共和國法律,例如,日本斑馬株式會社與邱某某侵害商標權案①參見浙江省杭州市濱江區人民法院〔2012〕杭濱知初字第185號判決。,以及前述最高人民法院審理的華蓋創意(北京)圖像技術有限公司與綿陽晚報社侵害著作權糾紛案②參見最高人民法院〔2014〕民申字第97號裁定。。但是占比達到38.78%的案例都是援用《法律適用法》第50 條后未經任何說明徑直界定“被請求保護地在中華人民共和國”,如娛樂壹英國有限公司、艾斯利貝克戴維斯有限公司侵害商標權糾紛案③參見河北省高級人民法院〔2019〕冀知民終232號判決書。;或者援引后也未界定“被請求保護地”在哪里,直接表述涉案侵權行為的認定及處理,應適用我國知識產權相關法律及《中華人民共和國侵權責任法》的有關規定,如阿迪達斯有限公司訴譚某某侵害商標權案④參見福建省高級人民法院〔2017〕閩民終161號判決書。。上述案件中,法官們到底是依據“受理案件的法院所在地”還是“侵權行為地”抑或是“原告所選擇的權利主張地”還是其他因素來確定“被請求保護地”都不得而知,存在“被請求保護地”與“侵權行為地”及“法院地”三個概念相互混淆適用的可能。只有少數案例中,例如,部分人民法院審理的路易威登商標侵權系列案件⑤參見浙江省高級人民法院〔2019〕浙民終837 號判決書、四川省成都市中級人民法院〔2018〕川01民初2733號判決書。,法院通過認定原告在中華人民共和國起訴并明確以中華人民共和國法律請求保護,因而應適用“中華人民共和國法律”,雖然在表述上各案略有不同并且仍有不夠嚴謹之處,但上述界定突出了“原告所選擇的權利主張地”的要素,筆者認為這突出了“被請求保護地”的基本含義。

正如上述最高人民法院再審案件華蓋創意(北京)圖像技術有限公司與綿陽晚報社侵害著作權糾紛案中,再審申請人的再審理由已直指“被請求保護地”需要解釋,尤其是再審申請人已對我國法院直接將“被請求保護地”與“法院地”等同的做法提出了質疑。然而最高人民法院卻沒有在此案中對何為“被請求保護地”進行明確的答復。而我國2013 年《法律適用法》司法解釋對此問題也同樣沒有給予明確界定,再次突顯了我國法律和實踐對“被請求保護地”解釋和界定的忽視。

(三)錯誤適用“一般侵權法律適用規范”來代替“涉外知識產權侵權法律適用規范”

如上已述,在占比12.26%的有進行法律選擇的涉外知識產權侵權案件中,涉外民事法律關系基本都發生于我國《法律適用法》頒布之后,而這其中仍有18 個案例中法院仍然適用《民法通則》第146 條“侵權行為,適用侵權行為地法”來選擇法律,例如部分小黃鴨系列美術作品侵權案⑥參見山東省德州市中級人民法院〔2019〕魯14民初227號判決書。、部分普拉達商標侵權案⑦參見浙江省杭州市濱江區人民法院〔2013〕杭濱知初字第1081號判決書。等。甚至有些案件適用的是《法律適用法》第44 條“一般侵權責任法律適用規范”而不是第50 條,例如,陳某某與阿迪達斯有限公司商標侵權上訴案中,在一審法院已選擇《法律適用法》第50 條的情況下,二審法院在法律選擇部分的表述竟然是“本案是涉外商標侵權糾紛,雙方當事人均選擇適用中華人民共和國法律,根據《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法》第44 條的規定,本案適用中華人民共和國法律作為處理本案糾紛的準據法”,而該案中一審、二審法院均確認的事實是“本案被訴侵權行為發生在2014 年3 月26 日”。①參見新疆維吾爾自治區高級人民法院〔2016〕新民終80號判決書。上述案件在法律關系發生在《法律適用法》生效之后,且在《法律適用法》第50 條已對涉外知識產權侵權糾紛作出了特別規定的情形下,仍然再適用一般侵權責任法律適用規范,實為不當。

既然“被請求保護地”就是“法院地”或者就是“侵權行為地”,那么法官需不需要進行事先的法律選擇,或者法官是直接依據“一般侵權行為法律適用規范”還是適用“涉外知識產權侵權法律適用規范”來選法,這兩個問題似乎無關緊要甚至沒有區別。然而,倘若“被請求保護地”就是“法院地”,我國《法律適用法》第50 條又為何要另行規定“當事人也可以在侵權行為發生后協議選擇適用法院地法律”?如果“被請求保護地”直接等同于“侵權行為地”,我國立法又為何在已有一般侵權行為的法律適用規范之外還專門規定涉外知識產權侵權責任的法律適用規范呢?因此,要正確地適用我國涉外知識產權侵權法律適用規范,對“被請求保護地”的清晰釋明是該條釋義的關鍵,尤其是“被請求保護地”與“法院地”“侵權行為地”各概念的含義和區別需要厘清。

二、釋義之關鍵:“被請求保護地”與“法院地”“侵權行為地”

含義的厘清

如上,延循我國《法律適用法》第50 條表述所體現出來的“尊重地域性”的態度并結合國際私法基本原理,“被請求保護地”顯然不能直接與“法院地”等同,同時與“侵權行為地”在一般意義上的理解也不同。要在司法解釋中明確界定“被請求保護地”的含義,首先要在理論上厘清三者的聯系和區別。

(一)“被請求保護地”與“法院地”的區分

國際法協會知識產權國際私法委員會在2014 年以“知識產權國際私法保護”為議題的華盛頓會議上特別提到,“被請求保護地”不應與“法院地”相混淆。②See International Law Association,International Law Association Washington Conference (2014): Intellectual Property and Private International Law, 76 International Law Association Report Conference 572 (2014).筆者認為,“法院地”和“被請求保護地”這兩個概念雖然在實踐中容易混淆,但仔細從法理分析卻實質上較好區分。“法院地”的確是“程序”上尤其是“管轄權確定環節”中“原告請求保護的地點”,但這個環節中法院保護的是原告的“訴權”;而“被請求保護地”作為“法律適用規則”中的一個重要的連結點,我們所討論的“被請求保護地”的含義也是限定在“法律適用”這個環節當中的,其探討的是“原告為了達到某種實體知識產權權利被保護的目的,訴請法院適用某一法域的法律來達到該種目的”的法律選擇問題,直接關涉原告的實體權利保護,因而兩者顯然不同。鄭成思先生所舉的一個例子能夠被引用來清晰地區別以上兩個概念:假設在中國已經過了著作權保護期的某德文作品被某個中國出版商翻譯成中文譯本在中國出版,后該出版商又將該中譯本銷售到德國。①德國的著作權保護期較中國的長,前者為作者在世及死后70 年,中國為作者在世及死后的50年。該中國出版商的住所在中國,德文作品著作權人到中國法院來起訴中國出版商,此時法院地自然為中國,但由于中國法已經不保護該作品了,因此在該案中著作權人肯定會請求中國法院依據“德國法律”給予其作品保護,所以在這里“被請求保護地”應為德國。②參見鄭成思:《知識產權論》,法律出版社2007年版,第305頁。所謂的“被請求保護地法”,依據鄭成思先生的觀點首先應是指“原告請求適用的其認為能夠實質性保護其實體知識產權權利的國家的法律”而不是“法院地法”,在本案中原告訴請依據德國法,而當如果中國法院核準了此種請求,德國法就成為了“被請求保護地法”。由此來看,這是因為“法院地”不一定就是知識產權權利人權利被侵害的地點,因而“法院地法”不一定就是原告訴請的能夠保護其實體權利義務的“被請求保護地法”。曾擔任WIPO版權局局長的克勞德·馬蘇耶先生從知識產權侵權訴訟實務的角度對這種情況作了很明白的解釋:一般情況下,在知識產權侵權案件中,被侵權的作者所選擇的起訴地往往會是其權利受到侵害的國家。但當被告的財產不在侵權發生國,而存在于另一國時,被侵權的作者便會因此選擇在被告財產所在國尋求司法救濟。這樣可以確保在案件勝訴時,能夠通過扣押被告的財產而獲得相應的損害賠償。而當他在被告的財產所在地(通常是“被告住所地”或“經常居所地”)提起訴訟時,很顯然,此時的“法院地”并不是“被侵權行為地”。③萬鄂湘主編:《中華人民共和國涉外民事關系法律適用法條文理解與適用》,中國法制出版社2011年版,第348頁。因而此時的“法院地”不可能成為“被請求保護地”。

綜上,盡管“被請求保護地”并非與“法院地”毫無牽扯,但“被請求保護地”不能直接等同于“法院地”。筆者認為,《法律適用法》第50 條后半部分在前半部分已有“被請求保護地”概念的前提下還補充規定允許當事人通過協議來選擇適用法院地法,實際上就已然將這兩個概念區分開來。由于“被請求保護地”和“法院地”所指向的知識產權實體法律的規定可能有所不同,對當事人實體權利義務的影響不容小覷,兩者的區分至關重要。

(二)“被請求保護地”和“侵權行為地”的區分

“被請求保護地”和“侵權行為地”是一對學界認為更容易被混淆而不好區分的兩個概念。然而筆者認為,這種不易區分的難度并不存在于侵權行為地只指向一個國家的情形,只存在于當侵權行為或結果發生在兩個或兩個以上的國家情形,因為后者的情形中潛在性的“被請求保護地”也存在多個。

在侵權行為只發生于一個國家的簡單侵權案件中,實際上“被請求保護地”就等同于“侵權行為地”。這是緣于知識產權的地域性已為大眾所周知,原告因而會知曉只有依據該“侵權行為地”的法律,其實體權利才是有效的。因而無論原告是在“侵權行為地”提起訴訟還是在“被告的住所地”或“經常居所地”提起訴訟,該原告肯定會而且也只會請求運用該“侵權行為地”的法律來保護其實體權利。此時該案中唯一的“被侵權行為地”即是唯一的“被請求保護地”。

然而,當侵權行為發生在兩個或兩個以上的國家,即某一行為在兩個或兩個以上法域都被定性為“知識產權侵權”時,此時潛在的“被請求保護地”可能存在兩個或兩個以上。這種現象隨著互聯網的普及和知識產權貿易的興盛已非罕事。此時“被請求保護地”和“侵權行為地”的確無法直接單一的劃上等號,但也不能完全否認二者某些情況下等同的可能,應區分幾種情況分別而論。因為基于“知識產權保護的獨立性”,盡管這些法域的知識產權立法在某種知識產權權利的生效條件上相同,但在該權利保護的范圍、方式以及受侵害之后的賠償數額上則可能存在不同。那么,從理論上說,在訴訟中“被請求保護地”和“侵權行為地”將可能呈現以下幾種情況的聯系:

第一種情況,如果受害人針對不同的侵權行為到不同侵權行為地國去分別提起訴訟,此時,受害人在每一個法域提起的“被請求保護地”也應該就是“侵權行為地”,但此種情況下受害人徒增諸多訴累。

第二種情況,如果原告在一個國家訴請法院合并審理發生在多國的知識產權侵權行為,一般來說,此時該法院地通常也是“侵權行為地”之一,而法院地國是否允許受理這種訴訟取決于該國對涉外知識產權侵權案件管轄是否采取開放態度,即是否允許管轄域外知識產權侵權糾紛。如果法院受理此類糾紛的話,此時法院所在地國是否允許受害人分別選擇不同法域的法律來分別裁定發生在不同法域的侵權行為?如果允許,此時,最終被法院確認的“被請求保護地”就有多個,每一個“侵權行為地”對應一個“被請求保護地”,但在此情況下查明外國法的負擔及判決之后的承認與執行是不得不考慮的問題,尤其是如果受害人的起訴是基于被告的住所或居所而非“侵權行為地”的情況下則更加復雜。

第三種情況,法院地只允許受害人選擇其中一個法域的法律來裁定在多個國家發生的知識產權侵權行為,此時這個被選擇的“被請求保護地”應是唯一的,其所在法域必然是眾“侵權行為地”之一。因為如果用一個不認為該行為是“侵權”之法域的法律來計算侵權行為所造成的損失是完全不合乎法理邏輯的。此時,就將產生用一個“被請求保護地”法律去適用與計算在另一個國家發生的侵權行為的損失。

總而言之,“被請求保護地”不能直接認定為“法院地”,而是“原告訴請其實體權利義務能夠得以保護的地點”,但實踐中“被請求保護地”肯定是“侵權行為地”或“侵權行為地”之一。在侵權行為完全發生在法院地之外的情形下,原告一定會訴請適用法院地國以外的實體法律來要求保護其實體權利義務,而這種情形正是以往有些學者所指的“侵權行為完全發生在權利被請求保護國之外的情形。①參見黃進、姜茹嬌主編:《〈中華人民共和國涉外民事關系法律適用法〉釋義與分析》,法律出版社2011年版,第29頁。此時他們所指的“被請求保護國”實際上指的是原告在程序上提請保護的法院地國。當侵權行為地只有一個時,“被請求保護地”即為“侵權行為地”但不一定是法院地;當“侵權行為地”眾多時,“被請求保護地”可能是多個,也可能是唯一的,而到底是多個還是一個,取決于法院地國(通常是侵權行為地之一)是否允許分別適用各法域的法律來分別裁判各侵權行為地的侵權行為,但最終的“被請求保護地”只可能在各侵權行為地的范圍內,實踐中通常就是法院地,但并不必然是法院地。

三、釋義之考察:國外知識產權國際私法示范法及歐盟知識產權統一國際私法的借鑒

上述分析力圖從法理上對比分析厘清“被請求保護地”與“法院地”之間的關系,并明確認為“被請求保護地”應是“原告訴請其實體權利義務能夠得以保護的地點”,并且筆者也認為實踐中肯定是“侵權行為地”或“侵權行為地”之一。然而,目前并未見有國際公約或哪一國家的立法明確對上述問題進行詳盡的規定。在此問題上,作為從國際私法角度規范國際知識產權的重要示范法,美國法學會、歐洲馬普所及日韓國際私法協會各自發布的指導和規范跨境知識產權糾紛法律適用的建議性原則對“被請求保護國”規定及其評論說明都較為詳盡,值得我國參考。特別是筆者上文初設的各種疑問的情形,例如,當存在多個侵權行為地之時,我國到底應該如何明確《法律適用法》第50 條中的“被請求保護地”呢?是僅憑侵權行為地的事實數量還是只依據原告的訴請來決定?我國是否允許分別適用各法域的法律來分別裁判各侵權行為地的侵權行為還是需要更進一步明確的方法來確定唯一的“被請求保護地”?除此之外,“被請求保護地”在侵權糾紛中適用的范圍是什么?是包含了“權利的產生、存在、歸屬和內容、保護的范圍和期限等”這些認定侵權行為需先行解決的本體糾紛呢?還是僅適用于為了權利救濟而可能采取的禁令措施和侵權損害賠償的計算方法和限額等這些程序上的問題?還有一個問題值得思索,那就是對不同知識產權類別的權利糾紛中的“被請求保護地”確定標準和方法一樣嗎?例如,專利侵權、商標侵權和著作權侵權中的“被請求保護地”確定有何不同?針對上述復雜情形,國外相關示范原則中對“被請求保護國”的界定顯然不僅僅只是一個規則,而是被作為一個系統的界定方法,此種做法更值得我國思考和借鑒;另外,考察歐盟知識產權統一國際私法中“被請求保護地”界定的經驗同樣能就上述問題給予我們重要的啟示,因為歐盟有關知識產權立法的統一程度決定了相關成員國在知識產權權利的授予條件、歸屬內容和保護范圍上已達到一致,在跨成員國的知識產權侵權糾紛發生之時,其天然構成了本文上述所指的具有多個“侵權行為地”的情形。

(一)國外知識產權國際私法示范法中“被請求保護地”界定的借鑒——《ALI原則》《日韓原則》及《CLIP原則》的比較與總結

目前,尚不存在專門從國際私法角度規范知識產權國際保護的國際公約,但在世界范圍內已發布了三個重要的專門從國際私法角度規范跨境知識產權糾紛解決的示范法,即美國法律協會2007 年首先發布的《知識產權:跨國糾紛管轄權、法律選擇及法院裁決原則》(以下稱《ALI原則》)、2010年日、韓國際私法學會共同提案的《知識產權國際私法原則》(以下稱《日韓原則》)及2011 年德國馬克斯-普朗克工作組制定的《關于知識產權的法律沖突原則》(以下稱《CLIP原則》)。

1.對“被請求保護地”界定的相同點

上述三個原則對一般知識產權侵權的法律適用都規定了適用“被請求保護地法律”,體現了涉外知識產權侵權法律適用原則的一致發展趨勢和規律。①參見《ALI 原則》第301、321 條;《CLIP 原則》第3:601 條、第3:603 條;《日韓原則》第304、306條。盡管從相關原則的評論和具體規則表述可以看出,上述示范法對“被請求保護地”的具體理解仍然有些許不同,但三個示范法在明確區分“被請求保護地”與“法院地”以及界定“被請求保護地”的方法上卻完全具有異曲同工之妙,都體現了“分割論”和最密切聯系的方法。

(1)都明確區分“被請求保護地”與“法院地”。《ALI 原則》起草者美國法律協會在發布的相關評論中直接強調,“訴訟在某地提起”是適用該法院地法的唯一基礎,那么此時不應該通過“被請求保護地法”來適用該法院地的法律。由此可知,“被請求保護地”在美國法概念中并不等同于“法院地”。相關評論更是直接表明,絕大多數學者均認為《伯爾尼公約》第5 條第2 款中英文表述“where protection is claimed”應被理解為“for which protection is sought”。②See Andre Lucas, Private International Law Aspects of the Protection of Works and of the Subject Matter of Related Rights Transmitted Over Digital Networks 4 (WIPO/PIL/O1/1 Prov, 2001), http://www.wipo.inledocs/mdocs/mdocs/en/wipopil_0l/wipo_pil_01_1_p rov.pdf,visited on 20 December 2019.《CLIP原則》的起草人也同樣對其中所采納的“被請求保護地法”進行了澄清,說明“被請求保護地法”(Lex protectionis)是當事人尋求受到該國法律保護之國家的法律( the law of the country for which protection is sought),這不同于當事人尋求法律保護和救濟之國家的法律( the law of the country where protection is sought),即被請求保護地顯然不是指提起訴訟的國家。否則,正如學者們所說不如用“法院地法”(lex fori)取而代之更簡便易懂。①See European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property(Clip), Conflict of Laws in Intellectual Property:The Clip Principles and Commentary 232(Oxford University Press 2013).而參與《日韓原則》草擬和制定的重要學者木棚照一針對此點也曾非常明確地指出,“Ulmer 通過將‘在該國提出保護的國家’這一語句替換為“對該領域要求保護的國家’,以更有說服力的形式提出了保護國法的原則”。②[日]木棚照一:《知識財產糾紛的準據法原則——以日本法的角度為視點》,《季刊企業與法創造》第4卷第1號(2007年),第165頁。在該評論中,很顯然前者(法院地法)與后者“保護國法”的區別非常明顯。

(2)都確認“被請求保護地”不是單一指向的連結點而是一個系統的界定方法。至于到底何為“被請求保護地”,《ALI 原則》評論中對“被請求保護地”的概念進行了進一步分析:“被請求保護地”所指不明確,其既可以指法院地法也可以指侵權行為地法(lex loci delicti)。同時“被請求保護地”也與“市場中心”(market-oriented)途徑并行,其也可以指侵權行為正在發生或可能發生而原告尋求保護的當地市場。③See American Law Institute,Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,Choice of Law, and Judgments In Transnational Disputes (with Comments and Reporters’Notes),http://www.wipolex/zh/details/jsp/id=7687.visited on 18 October 2019.因此,被請求保護國不能被看做一個與確定的、單一的地域相連接的連結點,而是一個需要結合案情、原告的訴請以及立法目的綜合確定的原則。

《日韓原則》則在將“被請求保護地”作為解決涉外知識產權糾紛的一般原則的基礎上,區分三種情況來具體分析何為“被請求保護地”:“被請求保護地(對該領域要求保護的國家),對于因注冊而產生的知識產權,原則上是要注冊或者注冊的國家(注冊國),或者是根據該國成為締約國的國際條約或者該國的國內法被視為注冊國的國家,對于其他知識產權的侵害,根據對其領土要求保護的國家法律。在這種情況下,所謂要求保護的國家,是指對該領域要求對侵害進行補救的國家。由不正當競爭行為產生的合同外債的依據法,是由于該行為可能直接且實質性的損害或者產生的國家的法律。”④[日]木棚照一:《知識財產糾紛的準據法原則——以日本法的角度為視點》,《季刊企業與法創造》第4卷第1號(2007年),第164頁。

《CLIP 原則》同樣也區分上述三種情況,具體分析何為“被請求保護地”。除此之外,《CLIP 原則》還特別確立了一個最低規則(de minimis rule)來補充“被請求保護地”的界定,即適用上述“被請求保護地”法律的法院只有在下列情況下才能判定侵權行為存在:(1)被告在被請求保護國內實施了侵權行為,或推動了侵權行為的進一步發生;(2)侵犯知識產權的行為對被請求保護國產生重要影響,或該行為即是針對被請求保護國而為。不過《CLIP 原則》也允許法院可根據案情在合理情況下偏離這一規則進行判定。①朱偉東:《馬普所〈知識產權沖突法原則〉簡述》,《國際經濟法學刊》第20 卷第3 期(2013年),第166頁。很顯然,上述三原則中,“被請求保護地”不是一個只有單一指向的連結點而是一個系統界定的方法。并且通過分析,我們可發現三個原則在對“被請求保護地”界定的方法中突顯了一個共性,即“分割論”與“最密切聯系方法”的運用。

(3)都運用了“分割論”與“最密切聯系原則”。盡管在是否直接運用“分割論”及運用程度上存在不同,但在解釋“被請求保護地”概念時,分割論方法的運用仍系三個原則的共同選擇。《ALI原則》第301條規范總的知識產權法律適用的“地域性”原則中,就已將注冊性權利與非注冊性權利區分規定,對于注冊性知識產權權利直接規定適用“注冊地法律”,而對其他知識產權權利再規定適用“被請求保護地法”。將知識產權的存在、有效性、存續時間、屬性和侵權以及侵權救濟,明確作為不同的法律事項而提出,等于明確表明作為先決問題的知識產權有效性、存續時間和屬性等都應當根據其自身的法律適用規則進行法律適用,而侵權救濟的其他問題另行適用自身的準據法。對不正當競爭,則適用直接損害或實質損害發生地法,此種分割論的方法也呈現得非常明顯。其他兩個原則也是同樣的處理。不過,如前已述,后兩個原則是通過先將“被請求保護地”明確規定為解決涉外知識產權糾紛的一般性原則,再通過根據知識產權權利的不同,將“被請求保護地”區分不同情況進行具體解釋。

至于最密切聯系原則,首先上述分割論中“注冊性權利”適用“注冊地法律”,本質上也是因為,根據知識產權的地域性,只有“注冊地”是注冊類權利侵權糾紛所涉地域中“當事人唯一會訴請保護地”,而且也是本質上體現了該類法律關系中所有地域與案件有最密切聯系的地點。非注冊權利中其他相關事實所指向的連結點則在“最密切聯系地”的認定中更占據重要考量地位。而在網絡環境下的遍處侵權中,如上所述,為了充分適應互聯網時代知識產權侵權行為的擴散性、網絡信號接收地的普遍性及損害結果發生地的不確定性,三個原則都是直接指明了運用最密切聯系作為法律選擇的原則并且直接列明供參考的幾個具體要素。①《ALI 原則》第321 條第1 款規定:在發生遍處侵權,多國法律均有適用的可能性時,針對爭議權利的存在、有效性、有效期、內容、侵權以及救濟,可以通過考慮下列因素適用與爭議有密切聯系的法律:(1)當事人居所地;(2)在當事人之間存在關系的情況下,關系中心地;(3)活動范圍和投資情況;(4)當事人活動面向的主要市場。第2 款規定,盡管根據第1款確定統一適用爭議的法律,當事人仍可證明可能適用的一國或幾國的法律規定的對爭議的解決方法,不同于指定適用的法,法庭在確定賠償時應當考慮這一不同。《CLIP 原則》第3:603 條也對法官提供了確定最密切聯系的四點考慮因素: 侵權人的經常居所地、侵權人的主營業地、導致損害的主要原因行為的實施地、侵權行為導致的主要損失所在地。《日韓原則》第306 條第2 款更是明確規定了法院運用最密切聯系原則時必須考慮以下三個因素:(1)侵權人的經常居所或營業中心地,當侵權行為是在特定營業所的活動中產生時,該營業所為經常居所。(2)引起侵權的主要行為地、行為指向國及該侵權的主要結果發生地。(3)權利人的主要利害關系的中心地。上述三個原則中,最密切聯系方法在作為既適應遍處侵權的不確定性又避免法官將最密切聯系作為濫用并擴大法院地法適用的借口這一方法上完全一致。

2.三個原則在“被請求保護地”認定上的不同

首先,《ALI 原則》在確認該原則的具體連結點時更充分傾向于考慮侵權行為“對相關市場的影響的判斷”,與沖突規范選擇中的“結果選擇說”類似。而后兩個原則在確定“被請求保護地”的含義時則更尊重知識產權的地域性,結合傳統沖突規范中連結點的解釋方法區分不同情形具體運用分割論來確定其含義,更傾向于連結點的形式確認,法官的主觀自由裁量因素相對影響較小,還是突顯了國際私法傳統理論中“方法”與“規則”的運用不同。

其次,在最密切聯系原則運用的條件及考量因素的設定上仍存在不同。在遍處侵權情形下最密切聯系原則的運用中,《ALI 原則》傾向于提供法官考慮的因素之后建議法官在建議范圍內整體思量確定統一的法律來適用,并未在最密切聯系考量因素之外另外規定當事人可以針對侵權的某一方面另行選擇法律適用;而《CLIP 原則》在規定了最密切聯系原則可以考量的因素之后,又采納了分割論的基本要素,任何當事人可以向法官證明侵權的某一個方面應適用不同于主要糾紛的準據法,只要不會導致對立裁決,法官就可以適用不同國內法處理侵權的不同構成要素。《日韓原則》在此點上明確采納了《CLIP 原則》之前身《MPI 草案》中的同一方法,在第306 條第3 款中規定:“不拘泥于第1 款及第2 款,當事人可以證明適用一個或多個知識產權侵權地國法,與適用依第1 款及第2 款而決定的準據法會產生不同結果的,法院限于不產生判決的沖突,對責任及救濟的范圍可適用該法。”可見,后兩個原則在遍處侵權情形下采取最密切聯系原則確定適用法律時,仍然采取了分割論的方法,允許法院在當事人提出證明和請求的情況下,根據不同類型和不同環節分別作出不同的最密切聯系結果的確定。足見上述三個原則在分割論上運用方法之程度與立場上的不同。

最后,在最密切聯系原則適用的條件及考量的必要性上,《ALI 原則》僅將“像因特網作品上傳那樣造成遍處侵權”的情形作為一個示例,這一表述方式被理解為最密切聯系原則可以在除上述情形外更加廣泛的范圍內適用,例如出版物的發行等情況;而《日韓原則》和《CLIP 原則》都只將最密切聯系原則的適用限定在了“以因特網等同時多方位媒體或與其類似手段導致在不特定且多個國家造成遍處侵權”的情形。同時,《日韓原則》在參考了《CLIP 原則》前身即《MPI 草案》的規定之后,在最密切聯系原則的考量因素上更進一步明確規定是“必須考量”,而非《ALI 原則》和《CLIP 原則》中規定的僅作為對法院考量的一個參考因素。日本知識產權專家木棚照一先生認為,像《ALI 原則》中那樣直接將最密切聯系原則適用于不限于因特網和類似的手段的領域,并且不明確上述知識產權侵害法律適用相關原則到底是例外適用還是作為普遍適用,上述方法對傳統大陸法系國家來說似乎是不妥當的,還需要進一步研究。①參見[日]木棚照一:《知識財產糾紛的準據法原則——以日本法的角度為視點》,《季刊企業與法創造》第4卷第1號(2007年),第169頁。

(二)歐盟知識產權統一國際私法對“被請求保護地”的界定

如果說上述規范仍然只是一種學術建議稿的“軟法”,那么歐盟有關知識產權的統一國際私法則進一步從成文法和判例法的角度再一次運用了上述三個原則中所突顯的“被請求保護地”的界定方法,即運用分割論的方法來區分各種不同知識產權權利進行成文立法或發展判例法,同時既突顯了運用“被請求保護地”的共性,又保障了“通過不同的最密切聯系”體現的“個性”。

1.“共性與個性”相結合的界定方法

歐盟有關知識產權的統一國際私法以成文法為主,以判例法為輔。而成文法中除1989 年《共同體專利公約》之外,還包括規則(目前歐盟進行知識產權統一國際私法立法的最直接有效的方式)②歐盟針對知識產權統一國際私法制定的規則主要包含了《共同體商標規則》(1993年制定,后經多次修正)、《共同體外觀設計規則》(2001 年制定)、《共同體植物品種權規則》(1994年指定,后經多次修正)等。以及以著作權及其相關權利為客體的一系列指令。③這些指令主要包括1991 年《關于對計算機程序法律保護的指令》(經1993 年修正)、1992 年《關于知識產權領域的租借權以及某些著作權相關權利的指令》(經1993 年和2001年修正)、1993 年《關于協調某些適用于衛星廣播和電纜轉播的著作權及相關權利規則的指令》、1993 年《關于協調著作權及某些相關權利保護期限的指令》(經2001 年修正)、1996 年《關于數據庫法律保護的指令》、2001 年《關于協調信息社會中著作權及相關權利若干方面的指令》等。

綜觀上述成文法規定, 歐盟在有關知識產權法律適用方面,采用了共性與個性規定相結合的方法。共性方面,歐盟考慮到知識產權的產生源于國家授予特權的立法,具有強烈的公法性質,因而在該領域一般應適用“被請求保護國法”,歐盟的上述法律文件也都在國民待遇原則的基礎上以“被請求保護國法”為選擇法律的基本范圍。但由于“被請求保護國法”的表述過于寬泛,其并非一定是法院地國,而且知識產權中的不同類型具有不同的特征,在知識產權的不同領域,“被請求保護國法”的確定方式應有不同。因此,歐盟在上述共性規定的基礎上又在內部制定了一些個性化的條款來確定不同類型權利的“被請求保護地”。例如,根據《共同體專利公約》第38 條的規定,共同體專利所在地應是申請人提出申請時的住所地或主營業地所在的成員國,或應是申請人提出申請時營業地之一所在的成員國,或是該共同體專利登記時首先指定之代表的營業地所在的成員國;如果以上地點都不具備,則共同體專利所在地為德國。上述成員國的國內法即為具體專利侵權案件中的被請求保護地。又例如,在歐盟共同體商標權領域、共同體外觀設計領域和植物品種領域,“被請求保護國法”都是指包括相應各自規則中的實體規則及該規則在某些情形下明確指引適用的某一國家法規則(包括該國家的國際私法規則)。當相應實體規則沒有規定的侵權相關問題(如救濟問題),則由該成員國適用于本國有關該領域侵權的內國法支配。由于歐盟知識產權法律的相對統一,上述各權利的有效性在成員國境內都是被核準有效的,因此救濟措施和程度問題在哪一成員國起訴就適用哪一成員國的內國法;而歐盟在受到信息技術挑戰的著作權及相關權利領域中并沒有制定統一的硬性法律適用“規則”,而是頒布了頗具靈活性的指令:如關于衛星廣播和電纜轉播,歐盟1993 年《關于協調某些適用于衛星廣播和電纜轉播的著作權及相關權利規則的指令》采用了“發送說”,即將《伯爾尼公約》第11 條規定的保護國法僅限于信號發送國法;而侵權糾紛涉及破產問題時多規定:在各成員國有關破產的共同規則生效之前,適用“首先開始破產程序”的成員國法。①參見屈廣清、陳小云:《歐盟知識產權統一國際私法研究——以法律適用為主線》,《學習與探索》2006年第2期,第28-30頁。

2.個性界定方法中突顯“分割論”與最密切聯系原則的考量

總結比較上述歐盟知識產權統一國際私法相關法律文件中對“被請求保護地”依據不同的權利類型進行個性化的規定,筆者認為同樣發現一些共同的方法。

第一,“分割論”的方法。即歐盟統一知識產權對知識產權的“成立”和“行使”作出明確的區分。對于“權利的產生、存在、效力、權屬、內容、范圍、有效期”這些規范權利的成立而直接影響是否構成侵權責任之判斷的內容,歐盟知識產權統一國際私法所指的“被請求保護國法”首先都優先適用已經達成統一的實體規則,如若沒有實體規則即可適用共同的“法律適用規則”繼續指引;如果法律適用規則指向的實體法規則當中沒有明確規定的內容,則可適用侵權行為地的內國法。而關于權利行使被侵權后的救濟措施和救濟程序等,則通常直接適用侵權行為地的內國法,在具體的訴訟中則體現為法院地法。

第二,最密切聯系原則。上述涉及侵權責任要件和侵權程序救濟兩大類的“被請求地法”的判斷中,同樣突顯了最密切聯系原則的考量。例如,在專利侵權中,由于在共同體專利規則下,所有成員國都可認為是專利權的授予國,此時專利授予國這一因素不再突顯為最密切聯系,而權利人的住所地或營業地或該共同體專利登記時首先指定之代表的營業地則幾乎是除了專利注冊登記地以外與專利侵權具有最密切聯系的地點;至于侵權救濟程序問題,當法院地同時也是侵權行為地之一時,法院地無疑就是處理侵權救濟程序問題中的“最密切聯系地”。

脫離歐盟之前的英國也是更細致采納上述這種“分割論”與最密切聯系原則來界定“被請求保護地”,具體而言:第一,針對知識產權的成立、內容等特殊問題,英國采用了如“作品來源國”的連結因素來確定“被請求保護地”;第二,其他具體問題,將從英國利益出發并結合具體情況來確定所應適用的法律,如衛星廣播和電纜轉播侵權糾紛中,“被請求保護地”為“信號發送地”。①參見屈廣清、陳小云:《英國知識產權法律適用研究》,《世界知識產權》2006 年第1期,第69、73頁。

綜上,在上述歐盟知識產權統一國際私法的規范下,由于對知識產權的“成立”和“行使”作出明確的區分,當“侵權行為地”眾多之時,“被請求保護地”的界定同樣區分“侵權責任的構成”和“侵權救濟措施和程序”。在前者中,該“被請求保護地”實際上直指來源地,從數量上來看本質上也是多個,即應分別適用多個成員國(也是權利來源國)的內國法,只不過由于歐盟知識產權國際私法的統一,這一法律的內容在《共同體專利公約》《共同體商標規則》《共同體外觀設計規則》《共同體植物品種權規則》以及有關著作權和相關領域中得到統一,所以可以直接適用相關實體規則;而關于侵權救濟措施領域,“被請求保護地”則只有一個,即體現為“侵權行為地”之一的法院地。

那些允許管轄涉外知識產權侵權案件的國家在20 世紀末就出現了類似上述界定“被請求保護地”方法運用的案例。例如,1996 年荷蘭海牙初審法院在一個涉外知識產權侵權案件中分別適用了六個法域的法律來確認原告知識產權權利的有效性并對六個被告下達了域外禁令;②See President District Court of the Hague, 3 May 1995 (Bard/ TD Medical e.a.)(1996) BIE 300.轉引自楊長海:《知識產權與沖突法連結之理論依據——地域性原則之效力再辨》,《安徽大學學報(哲學社會科學版)》2012年第1期,第86頁。1998 年美國法院審理的Itar-Tass News Agency v. Russian Kurier,Inc案中,法官認為由于作品是由俄羅斯國民在俄羅斯創作并且首次出版地也在俄羅斯,俄羅斯才是唯一的與該作品的創作有最密切聯系的國家,因而該作品的權屬問題仍應適用俄羅斯法,然而侵權賠償事項則適用了美國紐約州的法律。①See Hephaestus Books,Articles on United States Copyright Case Law 103(Hephaestus Books Publishing 2011).美國聯邦第二巡回法院審理的Boosey &Hawkes Music Publishers,Ltd. v. Walt Disney Co. 案中,法院也曾經適用了至少18 個外國國家著作權法來判斷權利生效問題。②See Graeme W. Austin, Valuing“Domestic Self- Determination”in International Intellectual Property Jurisprudence, 77 Chicago-Kent Law Review 1180 (2002).日本晚近的司法實踐中也均出現了界定來源地國作為判斷權利權屬的“被請求國”而在侵權損害賠償部分適用日本法的案例。③See Shoichi Kidana,Private International Law Principles on Intellectual Property-Recent Development of Court Precedents in Japan and Current Characteristics, 52 Japanese Yearbook of International Law 472 (2009).在2008 年法國藝術家社團訴谷歌公司著作權案中,巴黎初審法院也選擇美國法律來判斷著作權的相關權屬和內容等問題,而在其他問題上適用法院地法。④See Andrew Paster, Rethinking Copyright Termination in a Global Market: How a Limitation in U.S. Copyright Law Could Be Resolved by France’s Droit d’Auteur, 23 Swiss Journal of International Law 375 (2017).

四、釋義之完善:應用“分割論”及要件權衡法界定“被請求保護地”

由上分析可知,由于涉外知識產權侵權實踐狀況的復雜性,我國《法律適用法》第50 條規定的“被請求保護地”已然不能直接被當成一個簡單的連結點,對其界定宜借鑒國際上已有的知識產權沖突法原則,通過區分不同知識產權類型和知識產權侵權法律關系涉及的不同法律事項,還必須結合法院地所在國知識產權訴訟管轄模式運用特定的方法來界定,方能更準確地進行法律適用。結合上述知識產權示范法、歐盟立法及相關司法案例并參照我國司法體系模式,筆者認為我國侵權法律適用中的“被請求保護地法”可完整統一地適用“分割論”,并明確地在司法解釋中規定要件權衡的方法來對“被請求保護地”作出綜合界定。

(一)“分割論”適用方法

知識產權法律適用中的“分割論”,是指按照知識產權法律關系的主要事項即知識產權權利的產生、存在、效力、歸屬、內容、范圍、有效期和保護等內容具體分類而分別制定法律適用規則。學者們提出分割論的初衷在于彌補作為單一連結點的“被請求保護地”的不足,希望能將“被請求保護地”主義和“來源地”主義的優勢相互結合,尤其是在早期學者們都將“被請求保護地”單一理解為“法院地”的情形下更需要此種互補思維。⑤參見馮術杰:《論知識產權沖突規則的擬定——保護國法主義與分割論的結合適用》,《法學雜志》2005年第3期,第104頁。我國《法律適用法》除了在第50 條中對“侵權責任”規定了適用“被請求保護地法”之外,在第48 條中對知識產權的“歸屬和內容”也規定了適用“被請求保護地法”,在形式上似乎初具“分割論”的表象。但由于“歸屬和內容”實際上并沒有涵蓋所有知識產權本體糾紛的范圍,而第50 條所指的“侵權責任”到底應該是指排除了所有知識產權的本體糾紛而僅指“權利的行使和權利救濟”等其他侵權責任判定的問題,還是其僅排除了“權利歸屬和內容”但仍然包含了侵權糾紛中的“權利歸屬和內容”以外的其他本體糾紛諸如產生、效力等先決問題的判斷?這些疑問仍未得到清晰確認(因為在許多侵權糾紛中,當事人常常會前置性地對知識產權的效力提出異議)。如果不對上述問題界定清楚,不但使得“來源地”主義的補充作用完全得不到體現,更是增加了“被請求保護地”適用范圍的模糊性,直接影響“被請求保護地”的界定,因而筆者認為:在司法解釋中宜明確釋明通過“分割論”的方法對“被請求保護地”的范圍。

而筆者強調完整統一的適用“分割論”,即參考《CLIP 原則》和《日韓原則》,首先將適用“被請求保護地”原則作為涉外知識產權法律關系統一的法律適用原則。然后,在沒有明確修訂《法律適用法》之前,我國宜通過司法解釋明確:第一,《法律適用法》第48 條所指的“歸屬和內容”包含知識產權權利的產生、存在、效力、歸屬、內容、范圍、有效期等涵蓋知識產權本體糾紛的所有事項,也適用于在侵權糾紛中涉及以上述事項作為先決問題的情形。第二,明確界定第50 條中“侵權責任”的概念應指排除了“權利歸屬和內容”等所有知識產權本體糾紛,僅指“權利的性質和權利的救濟”問題。如此,當涉外知識產權侵權糾紛中遇到判斷知識產權效力、歸屬等先決問題之時,應仍然適用《法律適用法》第48 條;而有關侵權責任承擔中的侵權救濟措施和侵權損害賠償計算等,則依據第50 條來選擇法律。如此依據有關知識產權侵權的不同事項,分別確定具體的“被請求保護地”。而每一具體事項下,“被請求保護地”的確定則應進一步結合原告的訴請及法院地通過一定利益衡量的要件來最終確定此時的“被請求保護地”。筆者稱此種方法為“要件權衡界定法”,將在下文進一步詳細闡述。

筆者之所以特別強調上述“分割論”的適用,除了可結合保護地法主義和來源地法主義的各自優勢,還源于這種方法可以解決當侵權行為地在多個國家而法院地允許原告在某個國家提起合并訴訟之情形下將遇到的實踐困難。因為在多個侵權行為地情形下,如果法院地合并管轄案件并在案件中允許原告分別提請適用各法域的法律,由此帶來的外國法內容的查明和案件判決之間的不一致問題會很突出,不易解決;而如果法院不允許原告分別提請適用各法域的法律而是只能從眾多可能的“被請求保護地”中挑選一個“被請求保護地”來解決知識產權侵權的所有問題的話,又可能會產生用一個法域的法律調整發生在另一個法域的知識產權侵權行為的現象,明顯地違背了知識產權法的地域性,于法理不和。此時,運用“分割論”的方法將知識產權的歸屬和內容等侵權糾紛先決問題中的本體性內容允許原告提請適用各個知識產權來源地的法律,而在侵權權利救濟方法和救濟內容上則只允許原告提請適用唯一的“被請求保護地”法律,既尊重了知識產權法的地域性,又會將法律后果的救濟歸于統一并減少查明外國法的負累,有利于案件高效審結。

(二)要件權衡界定的方法

根據上述“被請求保護地”與諸多概念的爭議,結合實踐中更可能出現的侵權行為地有多個導致可能存在多個“被請求保護地”的情形,筆者建議除了應采取“分割論”的方法之外,關于“被請求保護地”的界定,還應根據兩個明確的要件來界定:第一,需是“原告訴請保護的侵權行為地”;第二,需由法院裁定為與爭議存在“最密切聯系地”。以上要件的提出緣于以下幾個理由:

第一,“被請求保護地”本義中已含“原告訴請保護”之義。在實踐中,當法院地與侵權行為地重合且僅有一個時,原告訴請保護的法律肯定就是法院地法;若侵權行為地為包含法院地在內的多國,即便各國對權利效力判斷都相同的情況下,如果多個侵權行為地在關于侵權賠償的范圍和數額計算上不同,原告仍可能向法院地訴請多個法律來保護其實體權利;而在法院地并非侵權行為地的訴訟中,由于知識產權的地域性,原告必然會訴請適用能夠保護其實體權利義務的侵權行為地的法律,而并非法院地法律。

然而,單一地依據原告訴請哪一國的法律來保護其實體權利就確定哪一國是“被請求保護地”的話同樣會產生問題。在侵權行為地有多個的情形下,關于侵權救濟中的損害賠償,有人會質疑,原告可能會挑選其中一個對其損害賠償最有利的侵權行為地的法律訴請適用,而這一適用實際上卻與地域性相沖突并且違背法院地公共秩序,因而只依據原告訴請來確定“被請求保護地”顯然不合適。正因為如此,對被請求保護地的要件界定不能僅是“原告訴請保護”,還應得到“法院裁定為與案件體現為‘最密切聯系’之地”這一要件的補充。“原告訴請保護”之要件更多起到客觀事實和確定基礎的作用,起到實質性作用的要件更在于法院的“裁定”。

第二,關于我國法院“最密切聯系”裁定考量要件的設立。其必要性主要源于法院審理案件中對知識產權地域性的尊重以及國家主權利益、司法資源的配置與當事人期望的協調。在當今突破知識產權侵權案件專屬管轄的趨勢下,許多國家開始允許“因被告住所地在本國”而受理侵權行為并非發生于本國的知識產權侵權訴訟,或者合并受理包含本國在內的發生于多國的知識產權侵權訴訟。在上述情形中,如果允許原告合并起訴并挑選侵權損害賠償方法對其最有利的法律,或分別適用各法域的法律計算侵權賠償,雖然可能滿足了原告減少訴累而不需要分別到各國去提請訴訟,但卻給法院地的司法機關帶來巨大的外國法查明和適用的負擔,而且帶來判決和承認之執行的巨大風險,一邊倒地只考慮原告利益并不是民事訴訟的宗旨,更不具現實意義。筆者認為,原告雖然具有較大的選擇法院的權利,但原告一旦選擇了該法院地國,其本身對該國的司法傳統、司法狀況以及與案件的聯系因素應該也都存在一定的預期和了解,在這一基礎上賦予法院裁定最密切聯系的自由裁量權,應當既符合國家主權利益也符合原告預期且不悖司法公正。Fentiman教授在《法律選擇與知識產權》一文中對這種不單一僅適用“法院地法”但也不完全單一由“原告訴請”來決定法律選擇的界定方法所體現的法院地國的自決性表示贊許。①See Richard Fentiman, Choice of Law and Intellectual Property,in Josef Drexl,Intellectual Property and Private International Law-Heading for the Future 134 (Hart Publishing 2005).采用這種最密切聯系要件的裁量,也切合我國目前還不適合通過立法詳細區分各種知識權利類型從而分別規定法律適用規則的當下現狀,即只要根據每一種知識權利的特性來加強“最密切聯系”運用的技巧而無須對現有法律規定進行大刀闊斧的修訂。

至于如何裁斷“最緊密聯系”?筆者認為首先應依據“分割論”確定具體法律適用解決的法律關系為何而決定。例如,在知識產權侵權糾紛中涉及《法律適用法》第49 條中的權利“歸屬和內容”等知識產權本體內容上的爭議,此時“被請求保護地”應充分考慮“權利來源地”要件;而涉及侵權救濟措施和侵權損害賠償的計算等,則應根據上述事項的程序法性質,充分考慮將既是“侵權行為地”又是“法院地”的國家作為“被請求保護地”。而當法院地并非“侵權行為地”時,有關知識產權本體內容爭議中的“被請求保護地”仍應充分考慮為“權利來源地”,但在侵權救濟措施和其他侵權問題的判斷上,本文認為應考量以下因素來綜合裁定何為“被請求保護地”:①知識產權權利來源地;②當事人的居所;③當事人之間法律關系的中心場所;④當事人活動范圍以及投資規模;⑤當事人活動所指向的主要市場;⑥判決承認與執行的便利。而且應采取參照《日韓原則》的方法,規定上述因素為考量的必要范圍和必經程序。

就實踐效果來看,依據上述考量因素判斷,當侵權行為地只有一個且為法院地時,所謂“與爭議有最密切聯系的侵權行為地”自然即為法院地,而如果侵權行為地只有一個且為非法院地時,該被請求保護地即為該侵權行為地。且由于知識產權的地域性所致,這一侵權行為地應該為權利來源地,也符合與爭議的最密切聯系,此時即便適用上述分割論,得到結果仍然是一樣的;而如果侵權行為地有多個而合并訴訟管轄之時,依據上述分割論,在歸屬和和內容上,“原告訴請而又與爭議有最密切聯系的侵權行為地”一般情況下就為“權利來源地”,而侵權責任的其他方面則由法官根據上述考量因素在原告可能訴請的范圍內進行選擇裁定,如果法院地同時也為侵權行為地之一,則這一“與爭議有最密切聯系的侵權行為地”一般即為法院地,若法院地不為侵權行為地,則具體根據案情參考上述考量因素來確定何為與案件“有最密切聯系的侵權行為地”。

第三,關于網絡知識產權侵權,筆者認為上述將“被請求保護地”界定為“原告訴請保護并由法院裁定為與爭議存在‘最密切聯系’的地點”的方法同樣可適用。首先,允許當事人意思自治,而在無意思自治之情況下由法官依據“最密切聯系原則”來裁判,這種將“確定性”和“適當性”進行融合妥協的方法已被許多學者認為是適合當前互聯網語境下的侵權法律適用的首要選擇。①See Lucas, Private International Law Aspect of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva 19 (2001).而我國《法律適用法》第50 條已經允許當事人協議選擇適用法院地法,故而同樣無須再在立法中專門增加網絡知識產權侵權的法律適用規則,只須結合實踐加強在網絡知識產權侵權案件中認定與爭議存在“最密切聯系”地點的技巧即可。然而,結合“被請求保護地”與“法院地”“侵權行為地”三者之間的關系,第50 條允許當事人協議選擇適用法院地法的規定仍需要進一步完善,即當原告依據屬人管轄權在被告住所地或慣常居所地起訴,而這些地點不在侵權所在地時,此時被請求保護國是侵權行為地,但卻非法院地。②參見齊愛民、何培育:《涉外知識產權糾紛的法律適用——兼評〈涉外民事關系法律適用法〉相關規定》,《知識產權》2011年第2期,第122頁。因此,只有法院地同時也是侵權行為地或侵權行為地之一時,才能允許當事人選擇適用法院地法。雖然實踐中法院地與侵權行為地重合的幾率較高,但增加法院地同時必須也是侵權行為地的限制,畢竟考慮到了例外情況,應當顯得更加嚴謹而合理。同時,此條立法意圖旨在增大法院地法適用并減少法律適用上的困難,筆者認為既然在被請求保護地考量時已有“最密切聯系”要件的保障,也不宜繼續將意思自治的范圍繼續擴展到所有侵權行為地。

結語

在國際民商事糾紛中正確適用法律是構建國際法治進程中一個非常細致但卻十分重要的環節,是保證司法裁判公正和文書正確、規范的前提,而完善明確的立法釋義則是正確進行法律適用的基礎。本文統計的我國目前涉外知識產權侵權糾紛中,法律選擇的司法實踐表明,我國法院在運用《法律適用法》第50 條時對如何界定“被請求保護地”時存在與“法院地”“侵權行為地”混淆造成界定不準確的問題,并且相關法院裁判文書在是否援引法律適用規范、援引法律適用規范是否正確等規范性上都存在一定問題,而現行立法和司法解釋卻缺乏對涉外知識產權侵權法律適用規則的進一步釋明和完善。本文認為,不能直接將“被請求保護地”認定為“法院地”,但首先應認定其為“原告訴請其實體權利義務能夠得以保護的地點”,“被請求保護地”實踐中也肯定是“侵權行為地”或“侵權行為地”之一,當侵權行為地只有一個時,“被請求保護地”即為“侵權行為地”,但不一定是法院地;當“侵權行為地”眾多時,“被請求保護地”可能多個,也可能是唯一的,而到底是多個還是一個,取決于法院地(通常是侵權行為地之一)是否允許分別適用各法域的法律來分別裁判各侵權行為地的侵權行為。最終的“被請求保護地”只可能在各侵權行為地的范圍內,實踐中通常就是法院地,但并不必然是法院地。另外,通過借鑒國外相關知識產權法律適用示范法《ALI 原則》《CLIP 原則》《日韓原則》和歐盟統一知識產權國際私法成文法中對“被請求保護地”界定的經驗,我國最高人民法院應進一步通過司法解釋或意見答復的方式對“被請求保護地”界定的方法進行進一步明確和指導,建議可采取以“原告訴請保護”并“與案件體現為‘最密切聯系’”作為界定“被請求保護地”的要件,并通過“分割論”方法列明如何運用最密切聯系原則的考量因素供法官們參考。