工作記憶容量與錯誤信息持續影響效應的關系: 創造性的中介作用

任芬 劉洋 王燕學 陳功香

摘 要 錯誤信息即使經過明確的更正,也會持續影響人們的推理和判斷,這就是錯誤信息的持續影響效應。本研究采用言語記憶廣度測試、威廉姆斯創造性傾向量表及自編錯誤信息問卷,對77名在校大學生進行調研,探討創造性在工作記憶與錯誤信息持續影響效應中的作用機制。結果發現:(1)工作記憶容量與錯誤信息持續影響效應顯著負相關;(2)創造性與錯誤信息持續影響效應顯著正相關;(3)創造性在工作記憶容量與錯誤信息持續影響效應中起部分中介作用。

關鍵詞 工作記憶容量;創造性;錯誤信息持續影響效應

分類號 B842.3

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.10.004

1 引言

錯誤信息的持續影響效應(Continued-influence Effect, 簡稱為CIE)是指,最初人們認為正確隨后被證明為錯誤的信息,即使經過明確的更正,仍會持續影響人們的認知和判斷(Ecker, Hogan, & Lewandowsky, 2017; Johnson & Seifert, 1994; Wilkes & Leatherbarrow, 1988)。自2000年起,關于錯誤信息的研究呈現快速增長的趨勢,錯誤信息已然成為一個重要的社會熱點問題,引發了眾多研究者的關注。尤其隨著互聯網技術的發展和社交媒體的廣泛應用,獲取和發布信息更加便捷,導致海量網絡信息魚龍混雜,錯誤信息得以廣泛傳播(溫家林, 張增一, 2018)。錯誤信息的流暢性、完整性以及個體對信息的熟悉性等因素會影響個體對錯誤信息的信任程度,越流暢、越完整、越熟悉的錯誤信息越難以更正(Lewandowsky, Ecker, Schwarz, Seifert, & Cook, 2012)。 Ecker,Hogan和Lewandowsky(2017)發現,在更正過程中提醒、重復錯誤信息能夠顯著減少被試對錯誤信息的依賴;也有研究者提出,在更正時若提供一個可信的替代性解釋,或對更正信息進行更詳細的解釋,會顯著減輕錯誤信息的影響(Johnson et al., 1994; Swire, Ecker, & Lewandowsky, 2017);多數研究表明,更正確實能夠減少人們對錯誤信息的依賴,但并不能完全消除錯誤信息的影響(Ecker et al., 2017; Johnson et al., 1994; Lewandowsky et al., 2012; Wilkes et al., 1988)。對此,學者們從記憶障礙(包括記憶覆蓋或替代、信息源混淆和差異檢測)、性別、教育背景、年齡、職業、動機等多方面進行了解釋(溫家林, 張增一, 2018)。

研究者們針對錯誤信息持續影響效應提出了各種理論解釋。其中較有代表性的是心理事件模型(Mental Event Model)理論。心理事件模型理論認為,人們在面對正在發生的事件時會建立一個心理模型,若更正信息未能有效整合到原有心理模型中,則會導致原有心理模型產生空缺。相比不完整的心理模型,人們更傾向于選擇不正確的心理模型,因而導致心理模型無法更新,造成對錯誤信息的持續依賴(Brydges, Gignac, & Ecker, 2018; Gordon, Brooks, Quadflieg, Ecker, & Lewandowsky, 2017; Kendeou, Walsh, Smith, & OBrien, 2014)。舉例來說,因子A(疏忽)導致因子B(易燃材料的不當儲存),

因子B導致結果X(火災)發生。如果更正使中心信息失效(易燃材料并不存在),那么人們的事件模型將留下一個空缺,如若他們不繼續堅持錯誤的信息,則事件模型“沒有意義”。因此,當被問及該事件時,個體可能會繼續依靠錯誤信息作出回應(例如,在被問及“火災是什么原因”時回答“易燃氣體存儲不當”)。該理論得到了許多行為和腦電實驗的證實。

更正信息代替錯誤信息的加工過程中,工作記憶的作用受到了人們的重視,工作記憶是對信息進行暫時貯存和加工的,容量有限的系統,是知覺、長時記憶和動作之間的接口,整合、更新、轉換是工作記憶的主要功能,可分為言語工作記憶和視覺工作記憶。

工作記憶容量是反映工作記憶能力的重要指標,高工作記憶容量(Working Memory Capacity, WMC)的個體表現出較強的刷新與整合能力(邢強, 梁樂瑤, 2013)。與此一致,Christopher等人的研究發現工作記憶容量與CIE顯著相關,低工作記憶容量是錯誤信息持續影響效應的一個可衡量的風險因素(Brydges, Gignac, & Ecker, 2018),工作記憶容量小的人可能更不易在他們的工作中檢索到最直接相關的信息,導致他們更可能依賴熟悉的錯誤信息(Schwarz, Newman, & Leach, 2016; Swire et al., 2017)。至少在一定程度上,CIE來自工作記憶的整合、操縱和更新過程的失敗(Ecker et al., 2017; Gordon et al., 2017)。有限的工作記憶容量將限制一個人同時激活和整合矛盾信息以及更新和修訂相應事件模型的能力。這種由反應引發的整合類似于閱讀理解過程中的情境模型更新。關于錯誤記憶的文獻表明,如果事件圖式中的信息是容易獲得的,那么人們傾向于用不準確但一致的信息來填補情節記憶中的空缺(Gerrie, Belcher, & Garry, 2006)。近期越來越多的研究開始關注情節記憶與創造力之間的關系。創造性思維是個復雜的過程,包含注意、認知控制、 記憶等組成部分

(Benedek & Fink, 2019)。Madore等人(2015)的研究通過情景特異性誘導的方法發現了情節記憶與發散性思維的聯系。情節細節的提取有助于提升創造性想法生成的流暢性與靈活性。另有研究指出,雙側海馬體損傷的健忘癥患者不僅表現出嚴重的情節記憶障礙,而且其在完成創造性任務時也有較大的困難(Duff, Kurczek, Rubin Cohen, & Tranel, 2013)。與此發現相一致的是,一項磁共振成像研究表明當被試產生創造性想法時,大腦中與情節記憶相關的區域的活動會增強(Ellamil, Dobson, Beeman, & Christoff, 2012)。由此可見創造力在情節記憶中有重要的作用。情境建構理論(Scene Construction Theory, Hassabis, Kumaran, & Maguire, 2007)則認為情節記憶與創造力共享的底層加工是情境建構,即生成與保持一個復雜且完整的情境或事件的過程。那么高創造力的人是否會因為有更好的情節記憶能力,而能夠更好地構建情節記憶模型,從而導致更正更加困難?換句話說,創造力與CIE之間是否存在相關關系?

產生一個新想法、新觀念往往需要從長時記憶中提取相關知識或基于已有知識的重構,此外還伴隨著持續注意和認知控制,這些都離不開工作記憶的參與(徐展, 李強強, 邱江, 2017)。工作記憶容量是個體認知功能的重要指標,而創造性思維是人類高級認知的重要組成部分,二者之間存在密切的關系(徐展, 李強強, 邱江, 2017)。根據心理模型理論,個體的工作記憶容量會影響其受錯誤信息影響的程度,然而這種影響可能并不是完全直接的。根據情景構建理論可以推測, 高創造力的個體也許能夠更好地構建情節記憶模型,錯誤信息更正更困難,他們受錯誤信息影響更大。基于創造性與CIE和工作記憶容量的密切關系,個體的創造性是否會影響工作記憶容量與CIE之間的關系?探討創造性在工作記憶容量與CIE之間的關系有利于完善CIE的產生機制,同時對進一步探索如何有效預防、更正錯誤信息具有參考價值和借鑒意義。

據此,本研究擬探討創造性在工作記憶容量與CIE之間的作用。結合以往研究結果,本研究提出如下假設:工作記憶容量與CIE之間存在負相關關系;創造性與CIE之間存在正相關關系;創造性在工作記憶容量與CIE之間起中介作用。

2 研究方法

2.1 被試

77名在校大學生參加調查,右利手,視力或矯正視力正常。

根據錯誤信息回憶得分刪除無效被試7名,最終有效樣本N=70,其中男27人,女43人;年齡17~24歲之間,平均年齡19.84±1.46歲。有效被試將會獲得20元報酬。

2.2 方法

2.2.1 工作記憶廣度

材料:采用崔耀(1996)編制的言語工作記憶廣度材料。測試中使用的材料為60個漢語復合句(50個實驗句,10個練習句),每個句子包含16~18個雙字詞。每句后面附帶一個用來進行理解判斷的短句,其中30個短句的意義與測試句一致,另外30個不一致,且判斷句中不包含測試句中的記憶詞。例句如下:

測試句(1):北歐婦女素有強烈的自主精神和參政意識,她們最早進入政府機構。

記憶詞(1):機構

判斷句(1):北歐婦女最早進入政府(與測試句意義一致但不包含記憶詞)

測試句(2):新民謠用鄉村音樂牧歌式的寧靜為都市躁動的節律抹上了理想色彩。

記憶詞(2):色彩

判斷句(2):新民謠帶有搖滾樂的風味(與測試句意義不一致)

程序:實驗采用Daneman和Carpenter(1980)測試閱讀廣度的實驗范式,通過E-prime2.0呈現。每組包含的測試句數目從1到4逐步遞增,即為工作記憶廣度的4個水平。在每個廣度水平上都有5組測試。5組測試完成之后,進入下一廣度水平,如此遞增進行,直至結束。正式實驗開始前被試進行充分的練習,在被試熟悉操作方法之后進入正式實驗。以工作記憶廣度為2的測試程序為例:首先,呈現測試句(1)6秒,要求被試理解句子并記住句尾雙字詞(機構),隨后呈現判斷句,要求被試做出判斷,認為意義一致按“J”,意義不一致按“F”。判斷后,接著呈現測試句(2),然后呈現判斷句(2),被試做出判斷后,屏幕上出現“請回憶”,被試需要在紙上寫下剛才記住的兩個回憶詞。回憶完畢或回憶不出來時按“Enter”鍵進行下一組測試。在每一個記憶廣度水平的5組測試結束后,進入下一記憶廣度水平的測試。被試回憶成績由主試統計,被試判斷句成績由計算機自動記錄。

以廣度水平為2的情況為例,如果一組中有一個句子判斷錯誤或者詞語記憶錯誤,則這一組記為失敗,沒有任何一處錯誤記為成功。根據Daneman和Carpenter(1980)測量閱讀廣度的計分方法,該水平的5組中有3組成功則記為工作記憶廣度為2,若5組中有2組成功則記為工作記憶廣度為1.5,若只有一組成功,則工作記憶廣度為1。其他水平上的計分方法與此類似。

2.2.2 威廉姆斯創造性傾向量表

采用林幸臺和王木榮(1997)修訂的威廉姆斯創造性傾向量表(Williams Prefer Measurement Forms, WPMF)測量創造性,該量表共50個項目,包括冒險性、好奇心、想象力和挑戰性四個維度。采用3級計分,從“1=完全不符合”到“3=完全符合”,分量表和總分得分越高表示個體創造性越好。該量表在國內外應用廣泛,具有良好的信度和效度(羅曉路, 林崇德, 2006; 聶衍剛, 鄭雪, 2005)。 本研究中, 該量表分測驗的Cronbachs α系數在0.31~0.61之間, 總量表的Cronbachs α系數為0.79。

2.2.3 錯誤信息任務

根據Brydges,Gignac和Ecker(2018)編制的英文版錯誤信息任務,編制相應中文版錯誤信息材料及問卷。本研究中,推理問題問卷Cronbachs α系數為0.64,原英文推理問題問卷Cronbachs α系數為0.65,與本問卷基本一致。

被試閱讀6個新聞情景,開始閱讀之前告知被試,閱讀任務完成后將會完成一份關于新聞內容的回憶測試。每個新聞情景包含兩篇文章,分兩頁呈現,每篇文章在150~170字之間。每個新聞的第一篇文章介紹了該新聞的背景、主體,且含有一條關鍵信息(例如:地震與頁巖氣開采有關)。第二篇文章包含與此新聞相關的附加信息,并對第一篇新聞中的關鍵信息進行更正(例如:某省地震局經過深入調查證明地震不是頁巖氣開采引起的),或不更正。新聞1、3、5為無更正形式,2、4、6為有更正形式。閱讀自定步調,在被試閱讀完全部6個新聞情景后,進行1分鐘的干擾任務,然后完成一份問卷。該問卷用來測試被試對6篇新聞情景的記憶與理解。針對每則新聞有三個選擇題和五個推理問題,選擇題均為事實回憶問題(例:“地震發生在哪里?”A.榮縣;B.理縣;C.汶川縣;D.茂縣),推理問題測量被試受錯誤信息影響的程度。推理問題包括四個10點等級量表(例:“某省應該停止開采頁巖氣”,從“完全不同意”到“完全同意”)和一個選擇題(例:“你認為此次地震的原因是什么?” A.板塊運動;B.溶洞塌陷;C.地下爆破;D. 頁巖氣開采)。

根據Brydges, Gignac和Ecker(2018)的計分方法,統計事實回憶問題和推理問題分數。在事實回憶問題中,若被試有兩篇及兩篇以上三個回憶題全部答錯,則認為被試沒有認真閱讀,作為無效被試剔除。對推理問題計分時,將四個10點等級量表轉換為0~1尺度,選擇題按0、1計分。分別計算有更正和無更正條件下的推理問題得分,無更正條件下被試得分與有更正條件下得分的差異乘以-1即為被試的CIE得分。分數越高受錯誤信息影響越大,即CIE越大。

3 結果與分析

3.1 各變量的描述統計及相關分析

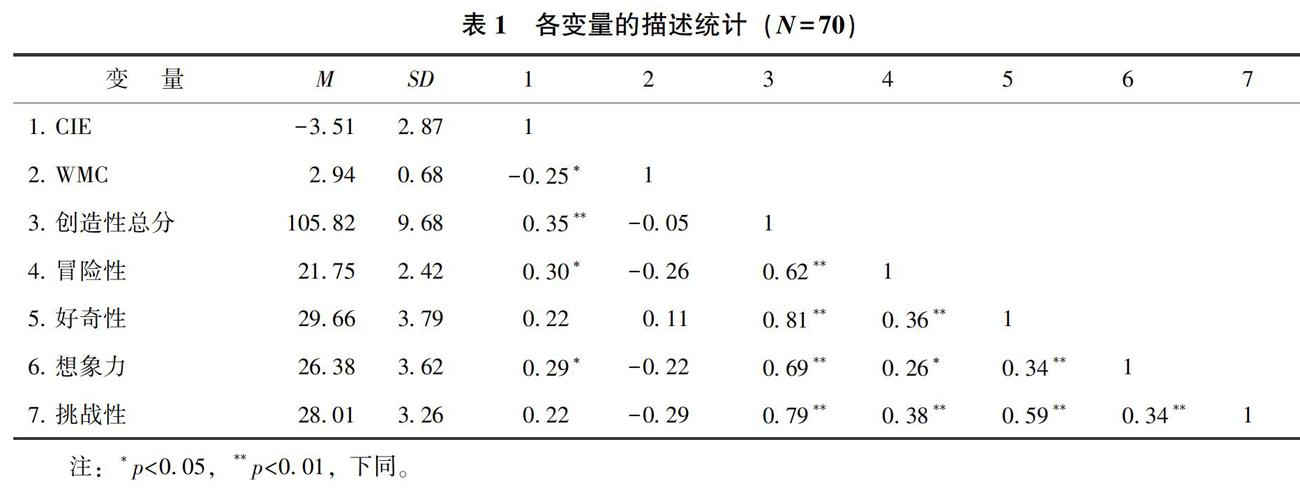

各變量的描述統計及相關分析如表1所示,Pearson相關分析結果表明,CIE與工作記憶容量呈顯著負相關,與創造性呈顯著正相關。CIE與創造性量表中冒險性和想象力維度相關顯著,工作記憶容量與想象力維度相關邊緣顯著(r=-0.22, p=0.057)。

3.2 中介效應分析

根據表1中的各項變量的相關關系,構建創造性、工作記憶容量和CIE的中介模型。創造性、工作記憶容量與CIE均呈顯著相關,這基本滿足了中介作用的前提條件,可以進行中介效應檢驗(溫忠麟, 葉寶娟, 2014)。

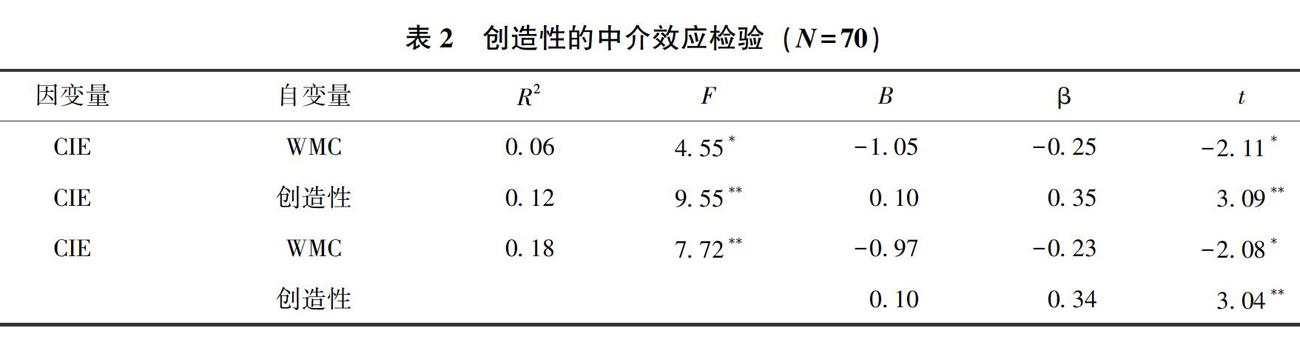

如表2所示,創造性、工作記憶容量對CIE均有顯著的預測作用。以工作記憶容量為自變量,以CIE為因變量,納入創造性后,工作記憶容量對CIE的預測作用下降,但仍然顯著(β=-0.23, t=-2.08; p<0.05),且創造性能顯著預測CIE(β=0.34, t=3.04; p<0.01),表明在工作記憶容量與CIE之間,創造性起部分中介作用。中介效應占總效應的百分比為[ -0.25-(-0.23)]/(-0.25)=8%。

4 討論

本研究探討了創造性、工作記憶容量與CIE的關系,及創造性在工作記憶容量與CIE中的作用。結果顯示,工作記憶容量與CIE呈顯著負相關,即工作記憶容量大的個體,受錯誤信息的影響小,此結果與前人研究結果一致(Brydges et al., 2018)。創造性與CIE呈顯著正相關,個體的創造性越高,越容易受錯誤信息的影響。同時,創造性在工作記憶容量與CIE之間起部分中介的作用。

工作記憶容量能夠顯著預測個體受錯誤信息影響的程度,這表明在更正錯誤信息時,工作記憶的整合、 更新失敗是導致CIE的原因之一(Gordon et al., 2017; Kendeou et al., 2014)。在對錯誤信息進行更正時,更正信息會使原心理模型中的錯誤信息失效,若此時個體不能及時將更正信息整合到心理模型中,則會導致該心理模型產生空缺,這種空缺對于個體來說是無意義的,所以通常人們會繼續使用原有錯誤信息填補空缺,繼而造成對錯誤信息的持續依賴(Lewandowsky et al., 2012)。因此,若個體的工作記憶容量較小,則會限制其激活、整合沖突信息的能力,從而影響個體對原有心理模型的更新和修正,該結果驗證了以往研究結果(Brydges et al., 2018)。

創造性與CIE顯著正相關,與我們的假設相符。Morrow等人認為,感知到競爭事件之間的沖突更有利于更新個體的心理模型(Morrow, Bower, & Greenspan, 1989)。個體感知到的錯誤信息與更正信息之間的沖突越大,越有利于摒棄錯誤信息,將更正信息整合到心理模型中。創造性人格區別于一般人格,對創造力有積極的影響, 具有冒險性、好奇性、想象性、挑戰性等特征。高創造性的個體更容易接受新穎的材料,在閱讀新聞情境時,由錯誤信息及后面的更正信息引起的認知沖突較小,不利于心理模型更新,導致持續依賴原有錯誤信息。低創造性個體的情節記憶能力較差,在閱讀錯誤信息時其情節記憶模型構建不夠牢固,因而面對此后的更正信息時,容易更新其原有心理模型,而減少對原有錯誤信息的依賴。

進一步中介分析表明,一方面工作記憶容量能夠直接影響CIE,另一方面工作記憶容量可以通過創造性間接影響CIE,創造性在工作記憶容量與CIE的關系中起部分中介作用,中介效應占總效應的8%。相比工作記憶容量高的個體,低工作記憶容量個體自身更新、整合能力不足,同時若其創造性較高,情節記憶能力較好,則可能造成對錯誤信息依賴增加。近來研究發現,通過工作記憶訓練可以提高個體工作記憶能力(劉春雷, 周仁來, 2012)。 Chein和Morrisin(2010)發現,工作記憶訓練能夠顯著提高被試閱讀理解測驗分數。采用工作記憶廣度任務、刷新任務、復雜工作記憶任務等進行工作記憶訓練提升個體認知績效,提高工作記憶容量,可能有助于減少對錯誤信息的依賴。另外,創造性測驗中冒險性與想象力維度與CIE顯著正相關,表明個體敢于冒險、想象力豐富的個性特點使其較易受錯誤信息影響。在面對一系列不熟悉的、復雜的、或不一致的線索時,個體應加深思考判斷,適度拒絕模糊情境,以此減少錯誤信息的影響。

本研究也存在一定局限,首先,與大多數研究一樣,樣本由大學生組成,年齡和教育水平受限,樣本同質性較高;其次,創造性測驗中分測驗Cronbachs α系數在0.31~0.61之間,部分分測驗信度較低,這可能是樣本同質性較高導致的。在創造性傾向的相關研究中,有研究指出其所測得的分測驗Cronbachs α系數在0.41~0.63之間,同樣信度偏低(宋志一, 朱海燕, 張鋒, 2005);最后,在本研究中工作記憶容量和創造性之間的相關并不顯著。以往研究發現,工作記憶的不同成分對創造力的不同側面(發散性思維和聚合性思維)有不同影響(李鴻燕, 2015)。另一項研究中也發現言語工作記憶容量不能預測被試創造性問題的解決(Chein, Weisberg, Streeter, & Kwok, 2010)。關于工作記憶容量對個體創造性的影響,目前結論不一。除創造性過程本身比較復雜外,研究方法可能也存在問題。當測量工作記憶容量與創造性的任務類型不統一時,可能會導致工作記憶容量與創造性的關系不明確(徐展, 李強強, 邱江, 2017)。本研究中,采用的是言語工作記憶容量任務和威廉姆斯創造性傾向測試(并不是與言語工作記憶容量任務相匹配的言語創造性任務),這可能是導致相關不顯著的原因之一。在以后的研究中,測量WMC和創造性時應注意任務類型的匹配。

5 結論

工作記憶容量與CIE呈顯著負相關,個體工作記憶容量越高越不容易受錯誤信息影響;創造性與CIE呈顯著正相關,高創造性的個體受錯誤信息影響更大;創造性在工作記憶容量與CIE之間起部分中介作用,中介效應占總效應的8%,工作記憶容量除可直接影響CIE外,還可以通過創造性間接影響CIE。

參考文獻

陳龍安 (1999). 創造性思維與教學. ?北京: 中國輕工業出版社, 28-29.

崔耀, 陳永明 (1996). 閱讀理解中的預期推理. 心理學報, 28(3), 238-244.

李鴻燕 (2015). 工作記憶對創造性思維的影響. 碩士學位論文. 華東師范大學.

林幸臺, 王木榮 (1997). 修訂·威廉斯創造性思考活動手冊. 新北: 心理出版社.

劉春雷, 周仁來(2012). 工作記憶訓練對認知功能和大腦神經系統的影響. 心理科學進展, 20(7), 1003-1011.

羅曉路, 林崇德 (2006). 大學生心理健康、創造性人格與創造力關系的模型建構. 心理科學, 29(5), 1031-1034.

聶衍剛, 鄭雪 (2005). 兒童青少年的創造性人格發展特點的研究. 心理科學, 28(2), 356-361.

宋志一, 朱海燕, 張鋒(2005). 不同創造性傾向大學生人格特征研究. 中國健康心理學雜志, 13(4), 241-244.

溫家林, 張增一 (2018). 錯誤信息的產生、傳播及識別和控制——錯誤信息已有研究評述. 科學與社會, 8(3), 115-129.

溫忠麟, 葉寶娟 (2014). 中介效應分析:方法和模型發展. 心理科學進展, 22(5), 731-745.

邢強, 梁樂瑤 (2013). 不同Fan范式下工作記憶對記憶提取的影響. 心理學探新, 33(2), 157-162.

徐展, 李強強, 邱江(2017). 工作記憶容量對創造性思維的預測. 心理科學, 40(1), 66-71.

Brydges, C. R., Gignac, G. E., & Ecker, U. K. H. (2018). Working memory capacity, short-term memory capacity, and the continued influence effect: A latent-variable analysis. Intelligence, 69, 117-122.

Benedek, M., & Fink, A. (2019). Toward a neurocognitive framework of creative cognition: The role of memory, attention, and cognitive control. Current Opinion in Behavioral Sciences, 27, 116-122.

Chein, J. M., & Morrison, A. B. (2010). Expanding the minds workspace: Training and transfer effects with a complex working memory span task. Psychonomic Bulletin & Review, 17(2), 193-199.

Chein, J. M., Weisberg, R. W., Streeter, N. L., & Kwok, S. (2010). Working memory and insight in the nine-dot problem. Memory & Cognition, 38(7), 883-892.

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19(4), 450-466.

Duff, M. C., Kurczek, J., Rubin, R., Cohen, N. J., & Tranel, D. (2013). Hippocampal amnesia disrupts creative thinking. Hippocampus, 23(12), 1143-1149.

Ellamil, M., Dobson, C., Beeman, M., & Christoff, K. (2012). Evaluative and generative modes of thought during the creative process. Neuroimage, 59(2), 1783-1794.

Ecker, U. K. H., Hogan, J. L., & Lewandowsky, S. (2017). Reminders and repetition of misinformation: Helping or hindering its retraction?Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(2), 185-192.

Gerrie, M. P., Belcher, L. E., & Garry, M. (2010). ‘Mind the gap: False memories for missing aspects of an event. Applied Cognitive Psychology, 20(5), 689-696.

Gordon, A., Brooks, J. C. W., Quadflieg, S., Ecker , U. K. H., & Lewandowsky, S. (2017). Exploring the neural substrates of misinformation processing. Neuropsychologia, 106, 216-224.

Hassabis, D., Kumaran, D., & Maguire, E. A. (2007). Using imagination to understand the neural basis of episodic memory. ?Journal of Neuroscience, 27(52), 14365-14374.

Johnson, H. M., & Seifert, C. M. (1994). Sources of the continued influence effect: When misinformation in memory affects later inferences. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20(6), 1420-1436.

Kendeou, P., Walsh, E. K., Smith, E. R., & OBrien, E. J. (2014). Knowledge revision processes in refutation texts. Discourse Processes, 51(5-6), 374-397.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-131.

Morrow, D. G., Bower, G. H., & Greenspan, S. L. (1989). Updating situation models during narrative comprehension. Journal of Memory and Language, 28(3), 292-312.

Madore, K. P., Addis, D. R., & Schacter, D. L. (2015). Creativity and memory: Effects of an episodic-specificity induction on divergent thinking. Psychological Science, 26(9), 1461-1468.

Schwarz, N., Newman, E., & Leach, W. D. (2016). Making the truth stick & the myths fade: Lessons from cognitive psychology. Journal of Health Politics Policy & Law, 24(5), 107-113.

Swire, B., Ecker, U. K., & Lewandowsky, S. (2017). The role of familiarity in correcting inaccurate information. Journal of experimental psychology: learning, memory, and cognition, 43(12), 1948-1961.

Wilkes, A. L., & Leatherbarrow, M. (1988). Editing episodic memory following the identification of error. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 40(2), 361-387.

Relationship between Continued-Influence Effect of Misinformation and

Working Memory Capacity: A Mediating Role of Creativity

REN Fen; LIU Yang; WANG Yanxue; CHEN Gongxiang

(School of Education and Psychology, University of Jinan, Jinan 250022, China)

Abstract

Misinformation often affects inferences and judgments even after it has been retracted. This is known as the continued influence effect. A sample of 77 university students completed the Working Memory Capacity Task, Williams Prefer Measurement Forms, and the Misinformation Forms. This study was to explore the mechanism of creativity in the relationship between working memory and continued-influence effect of misinformation. The result showed that: (1) Working memory capacity had a significant negative relation with the continued-influence effect. (2) There was a significant positive relation between creativity and continued-influence effect. (3) The relationship between working memory capacity and continued-influence effect was partially mediated by creativity.

Key words: ?continued-influence effect of misinformation; working memory capacity; creativity