基于CiteSpace知識圖譜的語用翻譯研究

徐偉銘

(哈爾濱工程大學,黑龍江 哈爾濱 150001)

一、引言

語用學實際上是一門語境學,用來研究語言的顯性內容(語言信息)和語言的隱性內容(語言含義)是如何通過語境發生關系的,[1]具有明顯的語境性、目的性和控效性。隨著語用研究不斷走向多學科融合以及跨學科發展,語用視角對于翻譯學研究的啟示日漸顯化,逐漸形成了語用翻譯研究路徑。二者整合與融入的根本原因,在于二者對于語境化和語言使用本體的高度一致重視。因此,語用翻譯廣義上往往要求譯者把語言情境中的特定語句有效體現出來,進而更好地對文章進行詮釋,讓讀者了解到作者在創作時的真實思想和感受;狹義上被理解為譯文要達到語用語言層面和社交語用層面的等值或等效原則,即追求將原作的意圖明確地傳達給譯文讀者,使其譯文效用最大化地接近原文對原文作者的語用效用,即“語用等效翻譯”。語用翻譯觀可以看作是近代翻譯學研究視角上的一次進步,也是對于整個語言研究“語用轉向”的一種回應。借助語用翻譯視角,可以更好地了解語境化了的語義,進而實現語用收窄或者語用充實,并且可以彌合翻譯維度上思維層次與語義層次之間存在的縫隙。

隨著研究的不斷發展與深入,語用翻譯研究逐漸突破傳統的語用分析模塊,與相鄰學科相融合,吸引了來自不同學科背景的學者,語用學的應用價值也不斷凸顯,研究成果逐漸豐富。外國語言研究學者歷來重視學科的回顧與展望,并將其歷時文獻的科學計量學分析看作是科學研究的重要基點與支撐。[2]我國已有學者對不同時期的語用翻譯研究進行了述評,如曾文雄教授的《中國語用翻譯研究》,郝苗教授的《對近十年中國語用翻譯研究的調查與分析》等,但大多屬于思辨性的文獻梳理,尚無文獻基于CSSCI源刊對國內語用翻譯研究進行系統的可視化整理。進入新世紀以來,科學知識圖譜以其理論的綜合化、方法的可視化、描繪的形象化等特點受到研究者的關注,取得了迅猛發展。[3]鑒于此,本研究借助CiteSpace信息可視化技術,以CSSCI源刊數據為研究語料, 從年度發文量、期刊及學科領域分布、作者共現分析、關鍵詞共現網絡、作者共被引分析、高被引文獻等六個維度分析國內語用學研究的發展歷程與趨勢,探討該領域的研究熱點與前沿話題,以期厘清國內語用翻譯研究現狀并展望未來研究趨勢。

二、國內語用翻譯研究的發展歷程與趨勢

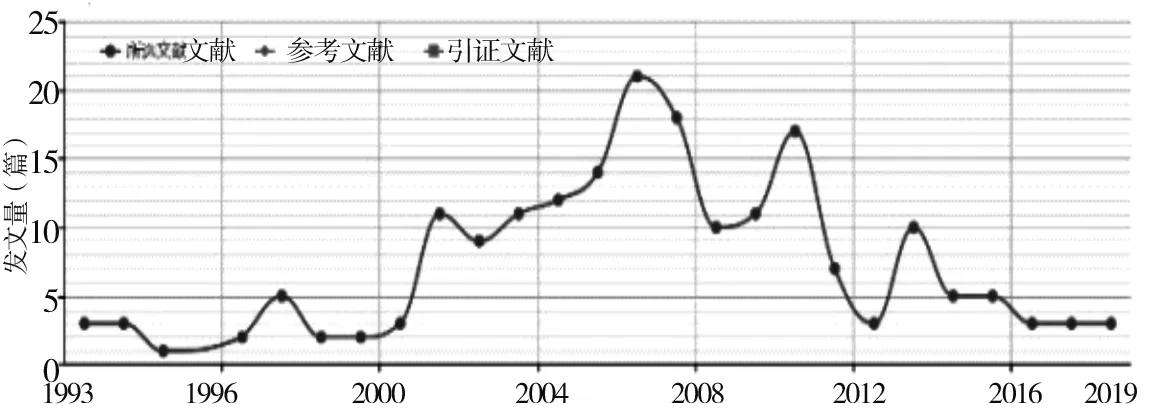

(一)年度發文量分析

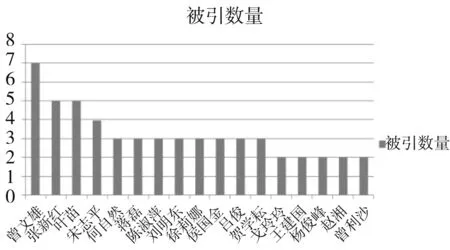

語用翻譯的年度發文量按照時間維度分為起步期、發展期和回落期三個時期。1993年至2001年,年度發文量總體較少,最多不超過5篇,語用翻譯研究還處于起步階段;2001年至2007年,年度發文量總體上顯示出迅速增加的趨勢,這表明六年間我國語用研究得到了發展;然而從2007年至今,我國語用翻譯研究開始呈現出下滑的態勢(見圖1)。

圖1 1993—2019年年度發文量

具體來看,1993年至2001年間開始有學者嘗試在翻譯中引入語用視角,力求為翻譯研究創新帶來全新的思路,特別是關聯理論和等效理論被引入學界,被看作是語用翻譯研究的潛在增長點。2001年至2007年正處于語用翻譯學迅速發展時期,學者們進一步論證語用學與翻譯學結合的重要性,出現了大批關于順應論、關聯理論、跨文化、等效、歸化的高水平研究。同時,也開始涉及交叉學科的應用,將語用翻譯學應用到廣告、醫學、旅游材料與外宣文章中。例如,張新紅與何自然教授在論文中曾提到:“語用學經過這幾十年的發展,已經不再是個語言學的‘廢紙簍’。它能夠對語言使用和交際的各個方面加以描寫和解釋,已經成為理論輸出學科。”[4]這表明了,學界對于語用翻譯的認識高度在不斷提升,并從多角度發展語用翻譯學。

十分有趣的是,2007年至今,語用翻譯研究的年度發文量總體下滑,雖然期間有兩次增幅,但從近三年來看,文獻的產出率還是十分低迷。從文獻內容來看,學者們關注的焦點已經從之前的理論探討轉為實踐求索,大部分文章都在討論跨學科、跨文化以及教學方面的應用,這一方面和近年來MTI(翻譯學碩士)教育的實踐趨向不無關聯,另一方面也符合特定研究方向發展到一定階段的瓶頸期規律。

(二)期刊分布分析

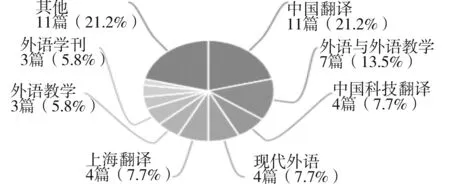

從文獻發布期刊分布圖(見圖2)可知,發布量排名前四的期刊為:《中國翻譯》《外語與外語教學》《上海翻譯》和《外語學刊》,其中外語類刊物占了多數,這說明語用學與翻譯學已經有了充分的融合,并且得到外語界和翻譯界的廣泛認可。換言之,通過語用學的視角進行翻譯實踐,已經被越來越來多的學術出版物所接受。在排名前十的刊物中,僅有一個刊物來自外語學界之外(《商場現代化》),這表明語用翻譯的跨學科屬性并不明顯,帶有明顯的學科傾向性。

此外,從各個刊物的發文量中我們可以看到,排名第一的刊物《中國翻譯》發表過20篇語用翻譯研究論文,而其時間跨度卻是26年。換言之,作為翻譯研究的權威刊物,該刊物平均每年連一篇論文都沒有發表,這說明語用翻譯研究距離成為主流翻譯研究方向,還有一段距離。

圖2 文獻發布期刊分布圖

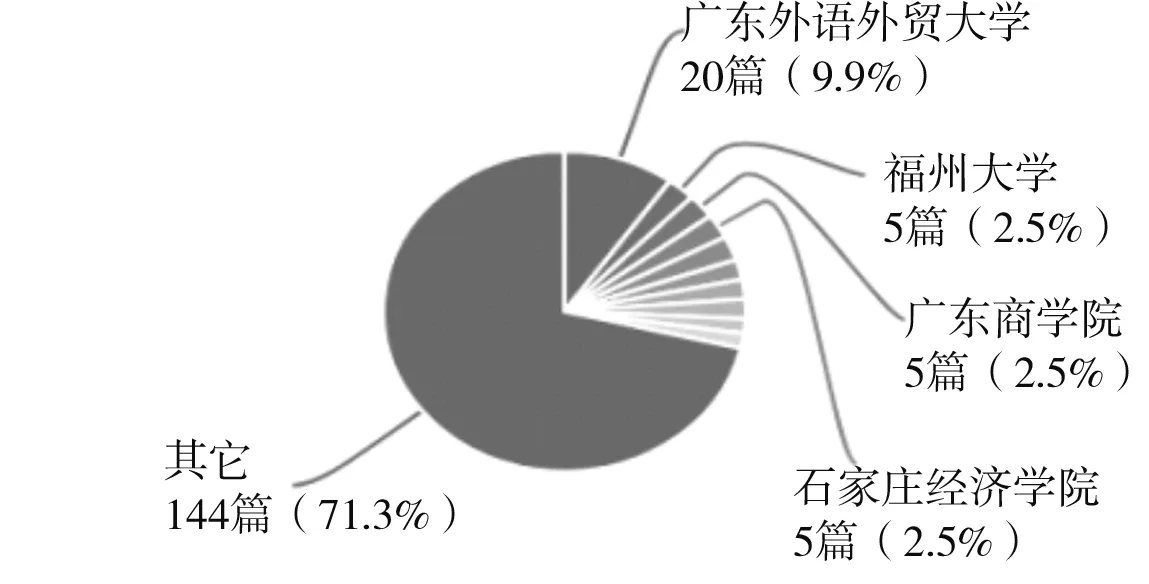

(三)作者所在大學分布

圖3給出了作者所在大學分布,排名前三的學校均為南方沿海地帶的大學,其視野的開放程度、信息的普及程度都是北方各個高校所不能望其項背的。前三所高校也可以看作是我國語用翻譯研究的重要陣地。此外,排名第一的廣東外語外貿大學的發文量是20篇,相比之下,排名第二的福州大學為5篇。雖然20篇的數量也不算多,但是在這種背景下,也顯示出了“一家獨大”勢頭,明顯表現出地域發展不平衡的特點。作為語用翻譯學界高校的“龍頭”,廣東外語外貿大學不僅要繼續保持自身的研究熱度,還要與其他各高校充分進行學術交流,這樣才能共同發展,共同進步。此外,從各個高校的自身學科定位可以看出,語用翻譯學的交叉學科特性開始顯現,排名靠前的大學不僅有外語類大學,還有綜合類大學(福州大學)以及經濟類大學(廣東商學院、石家莊經濟學院)。這說明越來越多的大學正在認識到語用翻譯在多領域的擴展能力,但在跨學科應用方面,語用翻譯還有很長的路要走。

圖3 作者所在大學分布圖

(四)關鍵詞共現分析

CiteSpace軟件可將文獻進行可視化分析,通過CiteSpace將文件轉置,選定時間切片(Time Slice)為1,特征詞來源(Time Source)為Title、Abstract、Author keywords和Keywords Plus,節點類型(Node Types)選擇Keywords,閾值選擇Top N=50,其他設置保持默認。本研究以“語用”并含“翻譯”進行檢索,為了使共現圖顯示更為直觀,我們對其進行了簡要的修整。解讀關鍵詞的指標有三:節點、頻次和中心中介性。圖4給出了關鍵詞共現分析圖,節點的大小表示關鍵詞在網絡結構中的重要性,其出現頻次也是最高的。可以看出,出現頻次前五的關鍵詞分別為:翻譯(59)、語用學(23)、語用功能(13)、關聯理論(9)和語境(7)。換言之,這五個詞是二十六年來語用翻譯領域的熱點詞匯。中介中心性表明了關鍵詞之間的聯系程度,中介中心性越高,表明關鍵詞在網絡中的地位越重要。分析可知,中介中心性大于0.1的有翻譯(0.75)、原文(0.34)、文化差異(0.23)、關聯理論(0.18)、語用意義(0.17)、語用學(0.16)、語用等效(0.13),這些關鍵詞構成了語用翻譯學的主要內容和研究方向。可以看出,目前我國語用翻譯研究是以翻譯為重點,在充分結合語境的基礎上,以關聯理論、語用功能為指導,結合文化差異和語用等效,對原文進行轉化。值得注意的是,學者們的探索方向全部停留在宏觀層面,而對于微觀層面的指示語、預設、會話含義、言語行為等方面卻未曾重點關注。

圖4 關鍵詞共現分析圖

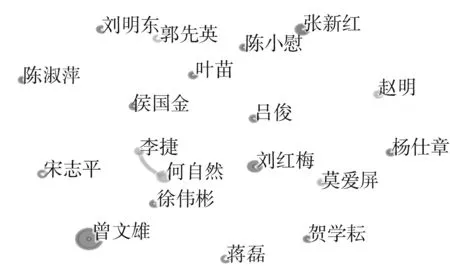

(五)作者共現、共被引分析

圖5展示了基于CiteSpace制做的作者共現分析圖。從個體來看,1993年至2019年期間,作品產量最高的四位學者分別為:曾文雄(5篇)、張新紅(3篇)、劉紅梅(3篇)、何自然(3篇)。

圖5 作者共現分析圖

整體來看,首先,學者研究方向較為寬廣,研究內容涵蓋了翻譯與文化轉向、順應論、關聯理論、翻譯教學、跨學科應用等。例如,張新紅教授致力于法律翻譯方面的研究,賀學耘教授深入研究翻譯與教學。其次,語用翻譯學者大多都為國內翻譯學界的領軍人物,如廣東財經大學外國語學院教授曾文雄、廣東外語外貿大學翻譯學研究中心主任莫愛屏等,他們對語用學的平穩介入起到了關鍵作用。最后,在所涉語種方面,學界的研究重點相對單一,少有學者(如楊仕章)涉及小語種的語用翻譯研究。值得關注的是,全圖共有19個節點以及1條連線,這代表著共出現了19位學者,僅在何自然與李捷之間發生過合作。換言之,我國語用翻譯學界呈現出普遍的“單兵作戰”現象,學者之間缺乏學術交流合作。

圖6 作者共被引分析圖

圖6為部分共被引量高的作者。可以看出,共被引量排名前五的學者分別為:曾文雄(7篇)、張新紅(5篇)、葉苗(5篇)、宋志平(4篇)、何自然(3篇)。其中,曾文雄、張新紅、宋志平、何自然等學者同時出現在作者共現分析圖和作者共被引分析圖中,可見他們在學界的地位不言而喻。

曾文雄的貢獻主要在文化轉向以及文學翻譯的研究上。在語用翻譯學的發展期(2001—2007),他還曾對語用翻譯進行現狀總結以及前瞻性分析,在科技翻譯、機器翻譯、文學翻譯等方面指出了努力方向。張新紅與葉苗則在語用翻譯的跨學科運用上做出了貢獻,他們將語用翻譯的應用擴展到了法律、廣告等方面。何自然對語用翻譯的貢獻在于理論層面,他強調了譯者的主體性,提出了“語用三論”,即關聯論、順應論、模因論,并將語用與翻譯緊緊的聯系在了一起。知名學者莫愛屏也師從何自然,其在語用翻譯教學方面的貢獻巨大。不得不說,以上幾位學者為我國語用翻譯事業的引入、研究、發展、傳播做出了開拓性的貢獻。

(六)高被引文獻情況

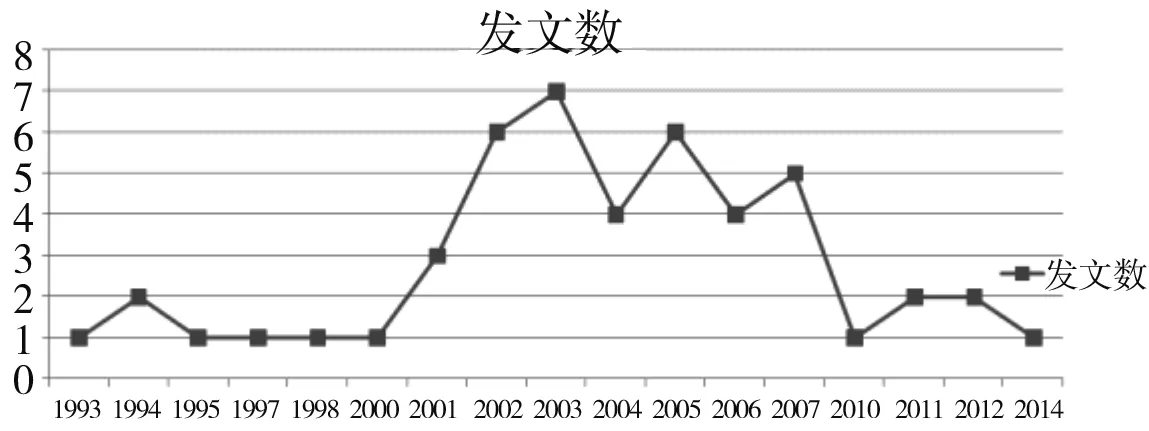

本文將檢索到的文獻按照被引次數從高到低排序,對排名前52(被引次數大于30次)的文獻進行分析,對其刊物來源和被引次數兩方面展開研究(見圖7)。排名前十的刊物來源中,占比最高的刊源為《中國翻譯》,其次為《外語與外語教學》和《中國科技翻譯》。這種分布已經表明了現階段我國語用翻譯學研究的趨勢,即以翻譯實踐為主,翻譯教學為輔,跨學科多方面發展。教育是國之重器,我國也因此在2007年首開MTI促進研究與教學的結合。

圖7 最高被引數量文獻的刊物來源分布

高被引數量方面,被引量最高的是張新紅與何自然合著的《語用翻譯:語用學理論在翻譯中的應用》,被引次數為927次。排名前5的被引文獻主題明晰,幾乎都在理論研究層面,缺少對于翻譯實踐的探索。在排名第6到第11的文獻中(被引次數均在3位數),均為對語用翻譯實踐的研究,涵蓋面涉及商標翻譯、旅游資料翻譯、外宣翻譯和廣告翻譯等方面。在排名第12到第35的文獻中(被引次數均在50到100次之間),學者對于語用翻譯理論進行了更深入的鉆研,不同于位居榜首的高被引頻次文獻,此類文獻從宏觀的順應論、語用等效等方面轉向了更為微觀的視角,學者更加注重對于隱喻、明喻、語法功能、形合、意合等方面的研究。在排名第36到第52的文獻中(被引次數在30到50之間),一些學者開始涉及詩歌翻譯、語用虧損和語用充實研究。此外,圖8給出了被引量大于30的文獻的年發文量。可以看出,2003年是產出高被引文獻最多的年份,相應的,此時正處在我國語用翻譯的發展期。劉雪立等學者曾經做過專門的研究,并發現論文被引量的峰值年代在論文發表后的第7年和第8年。[5]由此可見,2001到2003年是高被引文獻產出的高峰,映射到學界文獻產出應為2008到2010年,也正值學界由發展期轉向回退期。隨著高被引文獻數的減少,學界也進入了回退期。可見,高質量的研究成果對于學界繁榮的作用是十分巨大的。

圖8 高被引文獻年發文量

三、問題與展望

我國語用翻譯研究經歷了起步期、發展期和回落期三個階段,期間涌現了曾文雄、何自然等優秀的語用翻譯學家,完成了理論引入和核心內容的確定,跨文化、跨學科發展也初現苗頭。鑒于我國學界目前態勢低迷,還有許多方面可以進行更加深入的探索。

第一,研究方向重宏觀而輕微觀。目前學者們的關注焦點大部分都在語用等效、語境、文化差異、翻譯理論等方面,而對微觀語用的指示語、預設、會話含義、言語行為等方面關注不足,這可能與語用學與翻譯學融合的知識背景有關。當代語用學產生于英美哲學和大陸哲學思想的融合中,這就注定了語用學與哲學密不可分的關系。[6]而翻譯的產生和發展均源于實踐的目的,因此學界研究的主流方向是以語用學的視角進行翻譯實踐,解決不同文化、不同語境下的實際且宏觀的問題。目前已有學者在微觀維度對語用翻譯進行探索,如莫愛屏的《語用語翻譯》一書,就深入地講解了語用與翻譯的關聯與方法,并在教學中得到了廣泛應用。

第二,缺乏理論交流。相比于語言學、句法學、語用學等學科,語用翻譯的發展時間相對短暫,并且在2001年學術產出數量才開始增加,因此充分的交流、合作對于學科發展的重要性不言而喻。目前,作為我國語用學界學術研究重要陣地的廣東外語外貿大學,不僅自身學術研究成果豐碩,還聯合《山東外語教學》《解放軍外國語學院學報》《亞太翻譯與跨文化研究》《廣東外語外貿大學學報》及廣東外語外貿大學翻譯學研究中心等期刊機構,共同舉辦語用與翻譯國際學術研討會,為學界做出巨大貢獻。其他外語類高校和國內頂尖高校也應效仿此舉,讓處于回落期的學界盡快復蘇。

第三,缺乏實踐應用研究。翻譯的發展不僅為語言學科服務,同樣也要為其他學科服務。語用翻譯所追求的是類似于奈達所說的“動態對等”,無論在篇章文字還是在隱含意義方面,都追求最切近的等效,這種嚴謹在廣告、醫學、法律、外宣類文章中十分重要。例如,蔣磊在研究廣告語用翻譯時就指出:“語言文化的差異使語用意義的翻譯極富挑戰性。廣告語用意義翻譯的成功與否是確保廣告譯文質量的關鍵因素之一。它直接關系到商品信息的無障礙傳播,并對社會產生間接的精神上和文化上的影響,理應引起翻譯工作者的高度重視。”[7]我國學界也正從理論研究轉向實踐探索,雖然已有改變,但廣度仍然不夠。尤其在今天科學技術迅猛發展、全球化日漸深入的時代,語境的變化更為強烈,我們更應加強語用翻譯的跨學科發展研究。目前,我國已有學者將語用翻譯進一步應用到影視文化意象方面,如若能將其與人工智能相結合,推動機器翻譯的發展,必將收獲良多。