人力資本結構高級化、產業升級與中國經濟可持續發展

(吉林大學管理學院,長春 130022)

新常態下,中國經濟增長的“新動能”問題備受各界關注。通過創新驅動加快產業結構優化升級,是轉換經濟增長動能的重要抓手和推動經濟高質量發展的穩固基石,而創新驅動和產業升級必須依托高水平人力資本的支撐。以低教育程度人力資本向高教育程度人力資本動態演進為特征的人力資本結構高級化與經濟增長同步,是中國經濟社會發展進程中的一個典型特征。1995~2018年間,在中國經濟持續增長的過程中人力資本結構也發生了顯著的變化,其中最為突出的特征就是呈現出低教育程度人力資本比重不斷下降,而高教育程度人力資本比重持續上升的整體態勢。至2018年,在全國就業人員中,初中及以下教育程度的人口比重已經下降至61.8%,與此同時,高中(包括中專)和高等教育程度的人口比重則均提升至19.1%。盡管如此,相較于發達國家,中國人力資本結構還有著巨大的優化升級空間。面臨中國高素質人力資本短缺和勞動力人口連續下降的人口紅利瓶頸和經濟增長新常態的雙重挑戰,亟待通過提升人力資本結構高級化水平,以此形成推動中國經濟可持續發展的長效動力和保障機制。

1 文獻綜述與理論假說

國外學者Lucas[1]通過比較一般勞動力和科技人才兩種類型人力資本對經濟發展的影響,進而得出科技人才更有利于經濟發展的結論。Gregory等[2]發現使用加入了人力資本和物質資本兩個因素的擴展的Solow模型能夠更好地分析經濟學領域的相關問題。蔣正明等[3]通過修正的C-D模型,測算出了1988~2008年間科技人才對中國經濟增長的貢獻率。羅良清和尹飛霄[4]將人力資本概括為教育、健康和遷移3個方面,研究結果表明教育對經濟增長的影響最大。孫潔和姜興坤[5]將全國分為東部、中部和西部3個部分,經研究得出中國區域經濟發展與科技人才緊密相關。袁富華等[6]通過對不同類型的人力資本進行研究,發現高素質人力資本對經濟發展的作用正在日益凸顯。劉智勇等[7]在構建出人力資本結構高級化指數測算模型的基礎上,驗證了人力資本結構高級化對經濟增長的促進作用,并且,研究還發現在解釋中國各地區差距的形成及原因時,人力資本結構高級化比人力資本存量的解釋效果更好。

從人力資本對經濟發展產生作用的方式和路徑來看,其直接效應并不明顯,主要通過技術創新以及產業結構升級等間接效應來作用于經濟發展[8]。 郭繼強[9]認為人力資本結構與產業結構有效對應,這其中蘊含著人力資本能夠強力推動經濟發展的前提條件。靳衛東[10]認為人力資本及其構成既是產業結構變遷的根本,同時也決定了產業結構演進的速度、方向以及效果。林毅夫[11]認為一個經濟最優的產業結構是由其要素稟賦結構內生決定的,因此,人力資本作為一國的重要生產要素,其結構高級化將有助于推動產業結構升級,從而對經濟發展產生重要的促進作用。郭晗[12]提出產業結構轉換的實質就是勞動力在產業部門之間的流動,通過改善配置效率從而提升潛在的經濟增長率。在當今全球知識經濟迅猛發展的時代,人力資本結構高級化具有知識外溢效應,通過促進產業結構向高技術化、高知識化和高附加值產業轉移從而對經濟發展產生重要的支撐和促進作用。因此,基于以上理論分析,提出本文的理論假說:人力資本結構高級化主要是通過推動產業結構升級的中介效應來促進中國經濟可持續發展的。

通過梳理和總結國內外學者們的研究成果及現狀,可以發現有部分文獻已經認識到了推動產業結構升級可能會是人力資本結構高級化作用于經濟發展的重要路徑,但是目前鮮有文獻對三者之間的互動關系及作用機制進行深入探究,特別是對產業結構升級的中介效應進行驗證的研究更是鮮有涉足。為了豐富相關研究的成果、彌補相關研究的空白,本文通過構建中國人力資本結構高級化指數、產業結構升級指數以及經濟可持續發展指數,對人力資本結構高級化、產業結構升級與中國經濟可持續發展的長期動態關系進行深入探討和分析。并在狀態空間模型變參數估計的基礎上,對產業結構升級作為人力資本結構高級化促進經濟發展的中介效應進行驗證和估算,從方法應用上豐富了人力資本結構高級化與中國經濟發展關系的經驗研究。

2 變量解析與測度

2.1 人力資本結構高級化(HCS)

人力資本包括“量”和“質”兩個方面,相較于“量”,人力資本的“質”是促進經濟發展更為關鍵的因素[13],高素質人力資本具有更好的技術吸收能力以及科技創新能力,其勞動生產率也相對較高,因此,對經濟發展會有更大的貢獻。梁潤等[14]的研究結果表明人力資本的數量和質量對中國經濟增長的貢獻比重分別為27.1%和72.9%,而且人力資本質量的貢獻還呈現出持續提升的態勢。此外,人力資本還具有向下的兼容性,也就是說高水平人力資本能夠做低水平人力資本所從事的工作,但是,反之則不成立,這種兼容性是不可逆的[15]。對于人力資本結構高級化的涵義,是指通過不斷調整和優化人力資本結構,實現人力資本由低水平向高水平逐步進行結構性動態演化,并且在演化進程中要保障各種類型人力資本的互補匹配與協調發展,以此滿足經濟發展的不同階段對于不同類型人力資本的需求,從而實現中國經濟的可持續發展。

本文參照劉智勇等[7]、程銳和馬莉莉[16]的做法以及產業結構高級化指數的測算方法,對中國1995~2018年的人力資本結構高級化指數進行具體測算。主要包括以下3個關鍵步驟:

(1)按照受教育程度將人力資本分為文盲或半文盲、小學、初中、高中(含中專)、高等教育(專科、本科、研究生)5種類型,并且把這5種類型人力資本的比重依次作為五維人力資本空間向量的一個分量,即 X0=(x0,1,x0,2,x0,3,x0,4,x0,5)。

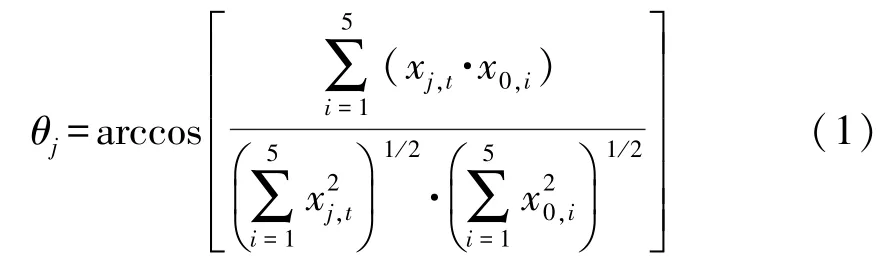

(2)選取基本單位向量組 X1=(1,0,0,0,0)、X2=(0,1,0,0,0)、X3=(0,0,1,0,0)、X4=(0,0,0,1,0)、X5=(0,0,0,0,1)作為基準向量,依次計算人力資本空間向量X0與它們之間的夾角θj(j=1,…,5),則:

式(1)中,xj,t表示基本單位向量組 Xj(j=1,…,5)的第 i個分量;x0,i表示向量 X0的第 i個分量。

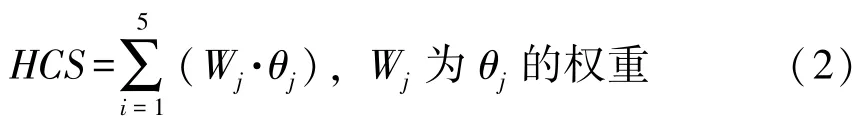

(3)確定夾角θj的權重,進而計算出人力資本結構高級化指數(HCS):

對于權重的設定,本文借鑒已有研究,將θ5的權重 W5設定為 1,則 θj(j=1,…,5)的權重W1、W2、W3、W4、W5依次設定為 5、4、3、2、1。

2.2 產業結構升級(IU)

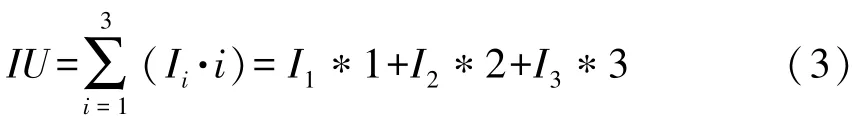

“穩增長-調結構”是新常態下的重要命題。在經濟發展進程中,體制性和結構性問題既是阻礙因素,同時也是構筑經濟增長的潛在動力[17]。產業結構升級是一個復雜的動態演進過程,通過文獻梳理,為全面反映三次產業之間的升級整體狀況,本文借鑒車維漢和王茜[18]、王嶼等[19]的做法,分別賦予第一、二、三產業不同的權重,并計算三次產業生產總值占總產值的比重,最后計算得出三次產業占比的加權和,以此來表征產業結構升級指數(IU)。具體的測算公式如下:

其中,Ii為第i產業生產總值占總產值的比重。

2.3 經濟發展(EDS)

縱觀現有的研究文獻,很多學者采用國內生產總值(GDP)這一指標僅從“量”的方面考察經濟增長狀況,本文兼顧“質”方面的提升,根據經濟發展的內涵與機理,從經濟增長、對外開放和居民生活3個維度構建經濟發展評價指標體系,選取國內生產總值、固定資產投資、社會消費品零售總額、進出口貿易總額、人均GDP以及城鎮化水平6個指標來具體表征中國經濟可持續發展狀況。

本文基于可持續發展的理念,運用全排列多邊形綜合圖示法[20,21]來測度中國經濟可持續發展指數。此方法既包含靜態指標,又具有動態趨勢,是一種多指標綜合評價方法,可以很大程度的提高研究的客觀性和精確性。對于可持續發展指數的測算,主要涉及以下步驟:

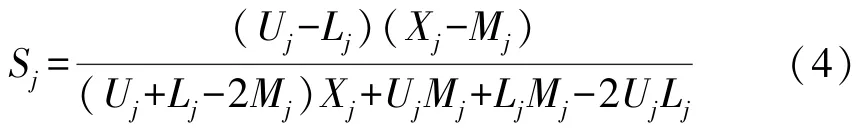

(1)對于所選取的指標,采用如下公式進行數據標準化:

式(4)中,Uj、Lj、Mj分別代表指標 Xj的最大值、最小值和閾值,Sj則表示標準化之后的指標值。

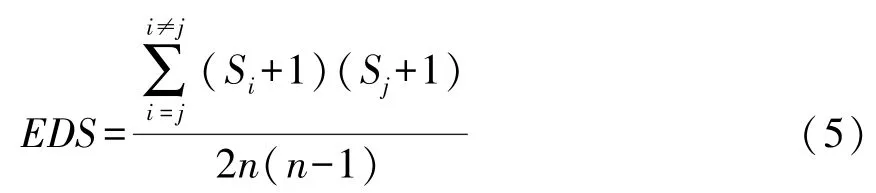

(2)運用標準化后的指標數據來計算可持續綜合指數(EDS)。其計算公式如下:

式(5)中,Si、Sj代表相應的單項指標值,i,j=1,2,…,n,且 Si≠Sj。

3 變量處理及模型構建

3.1 數據來源與變量處理

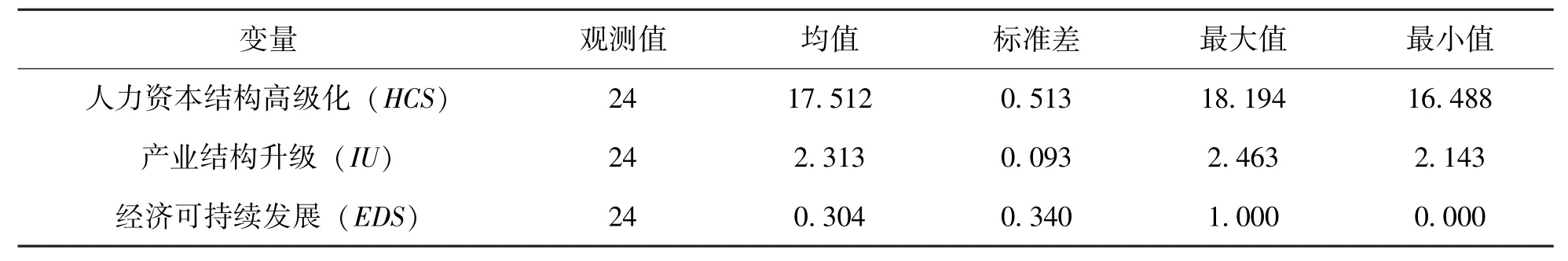

本文的實證數據來源于 《中國勞動統計年鑒》(1996~2019)、國家統計局官網等。基于上文各變量指數的測度模型和方法,分別測算出1995~2018年人力資本結構高級化指數、產業結構升級指數和中國經濟可持續發展指數,表1描述了各個變量的統計特性。在此基礎上進行相關性分析發現,人力資本結構高級化指數與產業升級指數的相關系數高達0.961,人力資本結構高級化指數與經濟可持續發展指數的相關系數高達0.902,由此可見,人力資本結構高級化與產業結構升級、經濟可持續發展之間均呈現顯著的正相關性。

表1 變量統計性描述

在進行實證檢驗之前,首先對變量進行取對數處理,以此來消除時間序列數據存在的異方差,而且這種處理方法不會影響變量之間的協整關系和因果關系。

為了避免偽回歸現象,在研究中,對于時間序列數據要先進行平穩性檢驗和協整關系檢驗。(1)本文采用ADF單位根檢驗方法,對各變量進行穩定性檢驗,檢驗結果表明,lnHCS、lnIU和lnEDS均通過ADF平穩性檢驗;(2)進行Johansen協整檢驗,由檢驗結果可知,P值分別為0.0000、0.0021和0.2278,這表明變量之間存在長期穩定的均衡關系。

此外,通過格蘭杰因果檢驗,可以發現:研究期內,人力資本結構高級化和產業結構升級均是中國經濟可持續發展的格蘭杰原因,而且,人力資本結構高級化也是產業結構升級的格蘭杰原因,這佐證了前文的理論邏輯,因此,存在人力資本結構高級化通過產業結構升級影響中國經濟可持續發展的中介傳導路徑。

3.2 構建狀態空間模型

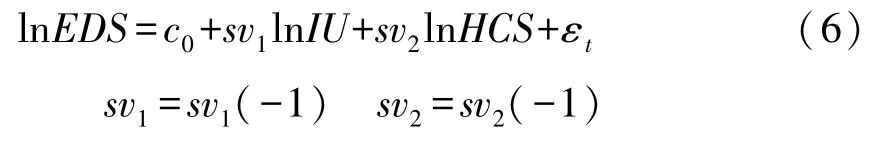

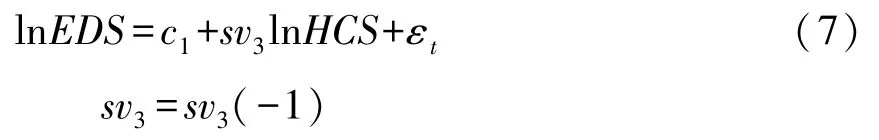

中介效應檢驗需要用到3個量測方程,本文參考借鑒賀俊和劉亮亮[22]、陳沖[23]、陳東和劉金東[24]的研究,分別建立了3個對應的狀態空間模型。

狀態空間模型1:

狀態空間模型2:

狀態空間模型3:

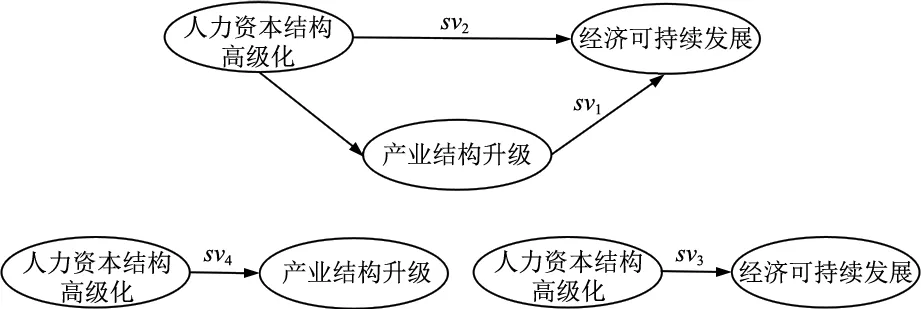

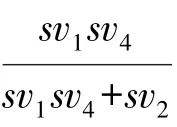

其中,sv1表示產業結構升級的經濟可持續發展彈性,sv2表示人力資本結構高級化的經濟可持續發展彈性,sv3為人力資本結構高級化對經濟可持續發展的可變系數,sv4為人力資本結構高級化對產業結構升級的可變系數,全部設置為遞歸形式,εt為隨機擾動項。此外,sv2是人力資本結構高級化對經濟可持續發展的直接效應,sv1?sv4是經過中介變量產業結構升級的中介效應。

4 實證分析

4.1 狀態空間模型估計

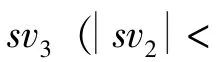

利用Eviews8.0軟件對模型進行檢驗,對svi(i=1,2,3,4)估計的結果如圖 1 所示。 由圖 1 可知,人力資本結構高級化、產業結構升級以及中國經濟可持續發展之間存在著長期均衡關系。整體而言,在中國經濟發展進程中,產業結構升級(sv1)以及人力資本結構高級化(sv2)均會對其產生持續的正向效應。具體來說,由于產業結構升級是一個復雜的、長期的過程,其對經濟發展的促進作用會呈現出波動效應,其中曾出現過短暫的負向效應,但是很快轉變為正向效應且增幅非常明顯。究其原由或許是因為1997年的金融危機,在為中國經濟發展帶來沖擊和挑戰的同時,也形成了促進產業結構升級的倒逼機制,為產業結構調整優化提供了契機。此外,人力資本結構高級化對經濟可持續發展的可變系數(sv3)以及人力資本結構高級化對產業結構升級的可變系數(sv4)均一直為正值,這表明人力資本結構高級化既顯著推動了產業結構的調整升級,與此同時,也強力促進了中國經濟可持續發展,這預示著產業結構升級可能是人力資本結構高級化促進中國經濟可持續發展的中介路徑。

4.2 中介效應檢驗

圖1 狀態變量的時間變化趨勢

中介效應檢驗的結果如表2所示。由表2可知,在控制了其它因素(產業結構升級)的影響后,人力資本結構高級化對經濟可持續發展有顯著的正向影響(sv3=89.45891???)。 當產業結構升級加入回歸方程后,人力資本結構高級化對經濟可持續發展仍有顯著的正向影響,但是顯著性程度明顯降低了(sv2=39.57701???)。 自變量人力資本結構高級化的變化能顯著地解釋中介變量產業結構升級的變化(sv4=1.316767???),這滿足Baron和Kenny提出的作為中介變量的3個條件。因此,產業結構升級在人力資本結構高級化對中國經濟可持續發展的影響中具有中介效應。

圖2 中介效應模型

5 結論與啟示

本文以1995~2018年的時間序列數據作為研究樣本,在測算人力資本結構高級化指數、產業結構升級指數和經濟可持續發展指數的基礎上,利用狀態空間模型和中介效應檢驗方法實證研究了人力資本結構高級化、產業結構升級與中國經濟可持續發展之間的長期動態關系。主要結論如下:(1)1995~2018年間,中國人力資本結構高級化指數、產業升級指數以及經濟可持續發展指數均呈現穩定上升態勢,人力資本結構高級化和產業結構升級會同時作用于經濟發展,而且人力資本結構高級化和產業結構升級對中國經濟可持續發展均存在長期的正向效應;(2)人力資本結構高級化對產業結構升級存在顯著的正向效應,且該正向效應隨著時間的推移整體呈現上升的態勢,說明人力資本結構高級化能夠持續推動產業結構升級進程,并且對其促進作用越來越大;(3)3個變量之間存在人力資本結構高級化→產業結構升級→中國經濟可持續發展的中介傳導路徑。其中,產業結構升級的部分中介效應占總效應的比重達到56%,表明產業結構升級是人力資本結構高級化促進中國經濟可持續發展的重要路徑。基于以上研究結果,本文擬提出如下對策建議,以期能夠為經濟發展提供理論參考。

表2 中介效應檢驗結果

人力資本結構高級化對中國經濟可持續發展存在顯著的長期正向影響,提升人力資本結構高級化指數,可以進一步提升中國經濟增長質量和可持續發展水平。創新型人才是21世紀最強大的生產力,亟待通過提升人力資本結構高級化水平,從而形成推動中國經濟可持續發展的長效動力和保障機制。通過實施“內培外引”的人才戰略,在增強人力資本內生驅動力的同時實現借智借力推動。具體來說,對內加大教育培訓投入,不斷優化人力資本結構,有效引導不同層次人力資本的有機協調和良性互補。提升人才培養的層次與質量,完善創新人才培育的體制機制,推動人力資本要素價值的高端化和現代化;對外繼續大力實施“千人計劃”等海外引智方案。通過內生驅動和外部借力的雙重機制來加快推進中國人力資本結構高級化水平的提升。

產業結構升級既是影響經濟增長速度與發展質量的關鍵因素,同時也是人力資本結構高級化促進中國經濟可持續發展的主要媒介。在新常態背景下,需要通過破除無效供給、培育新動能等來持續推進產業結構升級。其中產業基礎高級化是產業結構升級的重要載體和前提條件,需要通過要素資源高效集聚、人力資本結構高級化以及創新能力提升來實現。新型舉國體制和超大規模市場優勢可以為產業基礎高級化提供協同性支撐。新型舉國體制能夠破除產業發展中制度和要素的瓶頸效應,與此同時,超大規模市場優勢可以提供體量龐大和模式多樣的市場潛力,形成新興產業的生態集群效應,從而助推中國產業結構的整體優化升級。具體來說,經濟轉型和產業升級的關鍵與核心是進行自主創新,而教育是創新的基礎,科研是創新的源泉,因而,亟待注重加強教育投入和科研投入,不斷提升自主創新能力,強化人力資本結構高級化與產業結構升級的動態匹配能力,以此形成推動中國經濟可持續發展的內在動力和持久活力。