新中國成立以來我國高校設置與布局政策的變遷歷程、動因邏輯與未來選擇

杜 瑛

(上海市教育科學研究院,上海200032)

高校設置和布局包括高等教育機構的新建、合并、分立、拆分、遷移和撤銷等形式。高校設置和布局是否科學,直接影響著高等教育體系與結構的優化及其功能的發揮。2018 年,我國各種形式高等教育在學總規模達3833 萬人,普通高校共計2663 所,其中普通本科高校1245 所,普通專科高校1418 所。[1]2019 年,隨著高職擴招100 萬人政策的實施,我國高等教育進入普及化階段。普及化階段更加呼喚高校設置和布局與經濟社會發展的適切性、多元性和適度超前性,努力形成高校布局與人口、經濟社會發展水平、各級各類教育和區域協調發展的格局。優化高校設置與布局結構是促進高等教育內涵發展的重要路徑,是實現建設一流高等教育體系、建成高等教育強國目標的必然選擇。本文結合重要政策文本、關鍵歷史事件和實證數據從歷史的視角分析新中國成立70 年來我國高校設置與布局政策變遷的歷史脈絡,剖析高校設置與布局調整的動因邏輯,進而提出未來我國高校設置與布局政策調適的應然選擇。

一、新中國成立以來我國高校設置與布局政策變遷的歷史脈絡

新中國成立70年來,我國高校設置與布局政策的變遷可以分為以下四個階段:

1.以服務計劃經濟時期國家工業建設需要為目標的調整重建階段(1949年-1978年)

新中國成立后到改革開放前,我國高校設置政策以調整重建為抓手,政策手段傾向于行政指令,院校設置底線缺失。新中國成立前,全國高等學校只有205 所,在校學生ll.7 萬人,[2]7高等學校主要集中在沿海地區的一些大城市。新中國成立后,有計劃的工業化充斥著國家邏輯,突出工科院校、培養滿足工業建設的專門人才是這一階段院校設置與布局政策的首要任務。從1951 年底到1953 年,教育部根據“以培養工業建設人才和師資為重點,發展專門學院,整頓和加強綜合性大學”的方針,先對全國的工學院,隨后重點在華北、東北、華東地區,然后又在中南地區對高等院校進行了全面的院系調整[3]233。通過這次調整,將所有私立大學改為公辦大學,明確了綜合大學和專門學院的性質任務,尤其是加強了工科院校,適應了新中國成立初期國家經濟建設和工業發展目標的需要,由此我國高等教育走上了有計劃為經濟建設服務的軌道。

從政策手段來看,政府頒布了一些制度性的管理辦法或規程。如1950 年8 月,教育部頒布《高等學校暫行規程》《專科學校暫行規程》和《私立高等學校管理暫行辦法》。其中,《高等學校暫行規程》規定:“高等學校包括大學及專門學院兩類……大學及專門學院的設立及停辦,由中央人民政府教育部報請中央人民政府政務院決定之。”[3]777《專科學校暫行規程》規定:“專科學校的設立或停辦,由中央人民政府教育部或與政府其他業務部門協調決定之。”[3]7791951 年政務院在《關于改革學制的決定》中指出:“實施高等教育的學校為高等學校,即大學、專門學院和專科學校。”[3]686這些管理辦法或規程界定了高等學校涵蓋的范圍,確定了國家對高校設置的最終管理權限,但缺少對高校設置標準的相關規定,也沒有具體規定院校設置程序,這就為高校設置的隨意性和大起大落埋下了伏筆。在此階段,我國高校設置和布局經歷了新中國成立初期(1952年-1956年)的高等學校院系大調整、50年代后期“大躍進”期間(1958 年-1960 年)的高校大發展、60 年代初“三年自然災害”期間高校的大調整和“文化大革命”動亂期間(1966 年-1976 年)高校的“撤、停、并、搬”。這一階段高校設置與布局結構政策的行為邏輯更多地以政府的宏觀行政手段為主,傾向于服務于經濟發展的外部適應性,屬“政治論”的高等教育哲學占據主導地位。

2.基于標準的初步制度化和法制化階段(1978年-1998年)

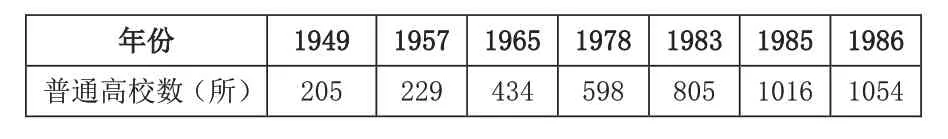

改革開放后,我國高校設置開始關注基于標準的制度建設。1979年12月,教育部頒布了《關于試行〈一般高等學校校舍規劃面積定額〉的通知》;1984 年,教育部發布了《關于調整和補充〈一般高等學校校舍規劃面積定額〉的意見》,[4]對相關設置標準進行了補充與調整。然而,這些文件并未執行到位。20世紀80年代中期,我國高校經歷了恢復性發展及布局調整,1978 年-1986 年我國涌現出456 所新設高校(見表1)。這些增設的高校中,很多并未達到設置標準。

表1 1949年-1986年我國普通高校數量變化情況

高校設置制度化進程開啟,行政授權、專家評議的高校設置管理制度建立。1986 年,國務院頒布了《普通高等學校設置暫行條例》,對高校設置管理的底線做出了規定,提出了更加明確和規范的設置標準。如對大學及學院、高等專科學校及高等職業學校的師資配備、土地和校舍、圖書、儀器設備等提出設置標準,并要求依據人才培養目標、學科門類和規模等維度確定名實相符的學校名稱,[5]這標志著我國初步形成了基于標準的高校設置管理制度。1993 年國家教委頒布了《民辦高等學校設置暫行規定》,從領導班子、教師隊伍、設置專業數和在校生規模等方面對設置標準做了具體規定。[6]1992年國家教委決定成立全國高等學校設置評議委員會,“對各省、自治區、直轄市及計劃單列市和中央有關部門申報設置的普通高等學校和成人高等學校進行專家評議,為國家教育委員會提供決策咨詢意見”[7]。1993年的《中國教育改革和發展綱要》進一步明確:“設置高等學校,由全國高等學校設置評議委員會評議,國家教委審批。”[8]至此,行政授權、專家評議的高校設置管理制度開始確立,這意味著經行政授權,評議委員會專家的力量開始在某種程度上影響院校設置與布局的決策。

自1995年開始,高校設置規定開始上升到法律層面。1995 年頒布的《中華人民共和國教育法》第二十六條提出:“設立學校及其他教育機構,必須具備下列基本條件:有組織機構和章程;有合格的教師;有符合規定標準的教學場所及設施、設備等;有必備的辦學資金和穩定的經費來源。”[9]從中可以看出一些院校設置的條件要求。1998 年頒布的《中華人民共和國高等教育法》第三章明確提出:“設立高等學校,應當具備教育法規定的基本條件。……大學還必須設有三個以上國家規定的學科門類為主要學科。設立高等學校的具體標準由國務院制定。設立其他高等教育機構的具體標準,由國務院授權的有關部門或者省、自治區、直轄市人民政府根據國務院規定的原則制定……”[10]這就從法規的角度明確了高等學校設立的相關標準要求,同時也規定了標準的制定部門和審批部門。院校設置政策邁向基于標準的法制化建設階段。

3.以滿足規模發展為重點的外延式供給和以鞏固體制改革為核心的布局調整階段(1999年-2009年)

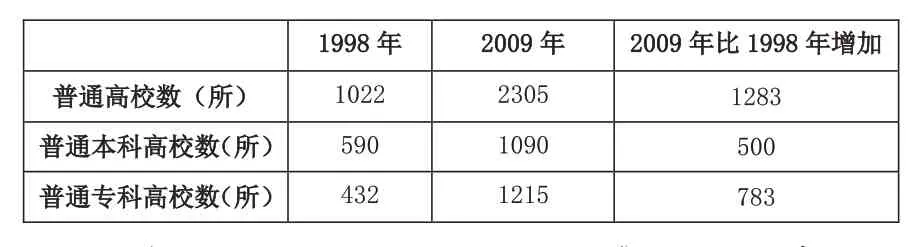

從1999年起,我國高等教育規模開始擴張。高等教育規模的擴張不僅僅是學生數的增加,也伴隨著接受學生的高等教育機構數量的增加。伴隨高等教育事業規模的跨越式發展,高校設置與布局進入以滿足規模發展為重點的外延式供給階段。如表2 所示,1998年我國普通高校共有1022所,其中普通本科高校590 所,普通專科高校 432 所;到了 2009 年,普通高校共有2305 所,比1998 年增加了約1.25 倍,其中普通本科高校增加了500 所,普通專科高校增加了783 所。在擴招的大背景下,高校設置與布局呈現出對規模的適應,政府堅持了資源分配的行政化設計,通過對新設高校布局的調控、招生計劃名額的調整和分配、學科專業的審批等要素的配置,促使高校設置和布局適應高等教育外延式發展的現實需要。高等教育改革開始走向關注規模擴張與結構優化的同步推進。

表2 1998年、2009年普通高校數量變化情況

20 世紀90 年代是我國高等教育管理體制改革的關鍵期,高校布局結構調整成為管理體制改革的抓手和推動力,這為優化高校設置和布局創造了有利契機。對高校布局結構的調整在管理體制上表現為通過“共建、調整、合作、合并”,形成“兩級管理、以省級政府統籌為主的新體制”,解決條塊分割、辦學效益不高等問題。[11]到2000 年底,全國共有556 所高校合并組建為232 所;共有509 所高校進行了管理體制的調整,其中中央部門所屬高校劃轉地方管理的有360所,部門之間進行劃轉的有99 所,體制維持不變的有32所,省(市)業務廳局劃轉省(市)教委(教育廳)管理的有18 所。[12]這次院校布局調整的完成,基本結束了部門辦學體制,確立了由中央和省級政府兩級辦學、以地方管理為主的新的體制框架。這一時期,在高校管理體制從高重心向低重心的轉移過程中,呈現出地方政府管理權限和責任逐步增大的趨勢,高校設置管理也進入了全新的規范化時期。2006 年9 月,教育部頒布了《教育部關于“十一五”期間普通高等學校設置工作的意見》,為加強配套制度建設,還同步制訂頒發了《普通本科學校設置暫行規定》(教發[2006]18 號),從辦學規模、學科與專業、師資隊伍、教學與科研水平、基礎設施、辦學經費、領導班子等七個維度對本科學校的設置標準進行了具體規定,并提出了高校設置、調整、更名的具體政策規定,明確了高校設置審批的具體工作程序。[13]《普通本科學校設置暫行規定》對大學和學院的區分更多地考慮以學科覆蓋面和在校生規模為主,這在一定程度上引發了高校過度追求綜合化、追求升格、盲目設置熱門專業等同質化傾向,綜合性、多科性和研究型大學成為高校的共同追求,弱化了一些原來面向行業服務院校的特色和人才培養的適應性。

4.以促進內涵發展為目標的高校分類設置標準的建構與引領階段(2010年至今)

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020 年)》頒布以來,高等教育更加關注質量提升和內涵建設,對高校“千校一面”發展模式的同質化現象試圖通過促進分類發展進行化解,高校設置政策開始走向分類設置標準的建構階段。《規劃綱要》提出“建立高校分類體系,實行分類管理”。2013 年頒布的《關于完善本科學校設置工作的指導性意見》(教發司[2013]178 號)提出“促進高等學校設置逐步實現由分級管理向分級分類管理轉變”,高校設置政策轉向支持分類發展。2017 年發布的《教育部關于“十三五”時期高等學校設置工作的意見》(教發[2017]3 號)提出“研究探索分類設置制度,引導高等學校科學定位、各安其位、內涵發展、辦出特色”,并明確將我國高校分為研究型、應用型和職業技能型三大類型。2017 年9 月,《關于深化教育體制機制改革的意見》也明確提出“研究制定高等學校分類設置標準、制定分類管理辦法”。《2018 年教育部工作要點》在“深化‘放管服’改革”部分提出“推進高校分類管理,研制高校分類設置標準”[14]。《2019 年教育部工作要點》在“深化高等教育內涵發展”部分提出“完善分類發展政策體系,研制普通高校分類設置標準”[15]。以促進高校內涵發展為目標的高校分類設置標準進入實質性研制階段。

二、我國高校設置與布局政策變遷的動因邏輯

不同時期高校設置與布局政策的調適與變遷是這一時期時代精神的結構性體現,一定時期的政治、經濟體制和國家戰略需要是影響高校設置與布局政策變遷的宏觀外部制約因素。從政策演變的動因邏輯來看,高校設置與布局政策是在尋求對外部政治、經濟和社會發展需求的主動適應和對內部高等教育系統自身事業發展與高校內涵發展需要的引領中逐步調適變遷的。

1.高校設置政策的變遷與我國政治經濟體制改革緊密相連,體現了從計劃經濟時期以政府為主導的外部適應性邏輯向市場經濟時期關注高等教育自身發展邏輯的變遷趨勢

政治經濟發展需求是影響高校設置與布局的重要因素,一般會作為教育行政部門對高校設置與布局政策進行調適的基本單元。我國高校設置與布局政策的目標和重點始終跟隨政治經濟體制的變化而不斷調整變遷。重大的政治歷史事件是高校設置政策發生變遷的重要外在動因,新中國成立、“文化大革命”、改革開放等重大政治事件給高校設置和布局帶來了直接的政策導向和制度變革。我國傳統上是集權制國家,在改革開放前的計劃經濟體制時期,政府的決策對高校設置和布局起決定性作用,院系調整、不同類型高校的新建與合并、重點大學的設置等政策手段與行為邏輯主要是基于行政指令的政府宏觀調控,以政府為主導的強制性政策變遷直接推動了高校設置與布局的變化。如20 世紀五六十年代的院校設置與布局政策是通過行政法令等手段,以新建、搬遷和撤銷等方式來改變高校的區域布局,或使高校在數量上發生變化,建立適應國家工業發展需求和國防安全需要的高校布局結構。工業化驅動下的院校設置與布局政策表現出強烈的政治經濟關聯的國家視角,屬于關注高等教育外部適應性的應用邏輯。此時,“政治論”的高等教育哲學占據主導地位,是基于社會本位的、國家政治經濟建設需求驅動下的政策調適。政府處于主導地位,高校作為社會服務的工具對自身的布局結構變化處于“被動”接受的地位。

市場經濟體制改革啟動后,不僅經濟體制發生了根本性轉變,經濟格局也轉向關注發展區域經濟。高校設置與布局結構要以市場為導向,同時要服務于區域經濟社會發展的需要。此時,高校設置與布局調整的范圍和方式與新中國成立初期有明顯不同。如20世紀90 年代以管理體制改革為核心的適應性調整主要是對高等教育管理體制和辦學體制等進行改革,通過共建、劃轉、合并、合作等方式進行,這種基于體制和制度層面的變革方式,雖沒有改變高校的地理格局和區位條件,但改變了高校的隸屬關系,為高校主動適應社會需求提供了適當的機會和動力,體現了高校自身發展的內在邏輯的需要。共建、劃轉等方式促使政府、高校和社會重組高教資源,三方合作可以更好地促進區域高等教育資源的合理配置和優化,直面區域經濟、社會、科技發展的現實需求。此時,高校設置政策的調適在堅持服務國家經濟社會發展需要的應用邏輯的同時,開始關注高校自身發展的內在邏輯,為發揮地方政府和高校自身的積極性創設了政策空間,彰顯了高等教育發展方式的轉變。特別是1999年高校擴招后,地方政府的積極性得到調動,社會力量得到釋放,獨立學院、高職院校和民辦高校快速發展,社會力量逐步開始成為辦學主體之一。廣東、浙江等發達省份在這一過程中占據了先發優勢,體現了市場機制的作用。

2.不同時期國家經濟社會發展的戰略需求是高校設置與布局政策變遷的關鍵影響因素

國家發展戰略需求及生產力布局是影響我國高校設置與布局政策變遷的主要因素。20 世紀50 年代的院系調整適應了新中國經濟建設和工業發展初期對專門人才的迫切需求。50年代后期至60年代初,我國實行沿海與內地平衡工業布局的均衡經濟發展戰略,為適應國民經濟及生產力布局調整的需要,教育主管部門將沿海地區一些高等學校的同類專業遷入內地建校,提高內地大學的辦學能力。如由江蘇、浙江、上海、天津、廣東等地的一些高校調出有關專業前往內地,在武漢、蘭州、西安、成都等城市興辦測繪、石油、建筑、交通、電訊、化工等工業學院和專業[16],為大西北、大西南的開發和建設提供了人力支撐,從而有力地支撐了國家經濟的均衡發展。20 世紀60 年代中期開始實行的“三線建設”,促使沿海重點高校到內地建立分校,在一些小城市或山區選定校址,如西南交通大學在此期間從唐山遷到了峨眉山麓。[17]

1999年9月,十五屆四中全會提出“國家要實施西部大開發戰略”。適應西部開發對高層次人才需求的快速增長,高校設置和布局開始向西部傾斜。《2003-2007 年教育振興行動計劃》提出“支持西部每個省、自治區、直轄市重點辦好一所較高水平大學”。在國家重點支持西部地區高等教育發展政策的指導下,“十五”期間,西部地區高等教育得到了快速發展。普通高校數由2000年的249所增加到2005年的428所。[18]

“十三五”時期,中央做出了供給側結構性改革的戰略部署。在經濟發展新常態背景下,科技革命和產業革命迫切需要高等學校發揮對國家創新驅動和產業升級的引領和支撐作用,供給側結構性改革成為高校設置與布局調整的經濟動因,為高校設置和布局調整確立了新的方向。《教育部關于“十三五”期間高等學校設置工作的意見》明確提出:“服務國家重大區域發展戰略,新增高等教育資源向新的城鎮化地區、產業集聚區和邊境城市延伸”;“對接國家創新驅動發展戰略,支持在有條件的地區設立學科特色鮮明的高水平研究型大學,在相關學科領域開展前沿性基礎研究,著力培養高層次拔尖創新型、復合型人才”。這些政策規定明確體現了優化教育資源配置結構、對接創新驅動戰略和區域產業結構升級所帶來的人才需求的導向。如,2018 年11 月,經教育部批準正式設立的深圳技術大學,定位于應用型高等學校,根據《中國制造2025》和深圳、珠三角地區的產業發展需要設置學科專業,主要培養區域經濟社會發展所需的應用型、技術技能型人才。2018 年3 月,教育部同意在杭州設立西湖大學,主要開展基礎性、前沿科學技術研究,著重培養拔尖創新人才。這些院校設置政策實踐的變遷體現了推動新設高校對接科技創新和產業升級的價值選擇。

3.高校設置與布局的政策規定和管理實踐體現了對不同階段高等教育事業發展和高校內涵發展需求的適應與引領

“調整教育目標以適應數量上的新壓力及新的社會需要,主要的途徑是進行教育結構的改革。”[2]5高校設置與布局作為高等教育資源配置的一種結構化形態,在某種程度上是對高等教育事業發展需求和水平的適應和反映。1999 年中央做出了高等教育大擴招的決策,2002 年我國迅速進入高等教育大眾化階段,普通高校年招生數由1998 年的108 萬人增加到2002年的320 萬人,同期在校生數亦由340 萬人增加到900萬人,凈增560萬人。為適應這種發展態勢,此間普通高校由 1998 年的 1022 所增長到 2002 年的 1396 所,新增了374所。[19]

從2005 年起,我國高等教育進入了穩定規模階段,提升質量成為高等教育改革發展的核心要義。政府在不同時期關于高校設置的政策規定體現了對解決高等教育自身結構與質量問題的關注。如,2006 年《關于“十一五”期間普通高等學校設置工作的意見》提出“控制高等學校設置的數量,著力解決高等教育結構和質量問題”。2010 年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》提出“促進高校辦出特色,建立高校分類體系,實行分類管理”。此后,推動本科高校向應用型高校轉型、通過制定高校分類設置標準引導高校分類發展等都納入了高校設置與布局政策的范疇,彰顯了高校設置政策推動高等教育發展方式轉變、引導地方高校向應用型高校轉型、實現高等教育系統的結構重組與內涵提升的價值取向。如,2011 年《關于“十二五”期間高等學校設置工作的意見》(教發[2011]9號)提出“從嚴、從緊控制高等學校總量和增幅,優化高等教育布局與結構,引導高等學校合理定位、辦出特色”。2013 年《關于完善本科學校設置工作的指導性意見》(教發司〔2013〕178 號)對新設本科院校明確提出了“辦學定位于培養應用型人才、人才培養基本模式為校企合作、專業設置適應區域經濟需要”等要求,體現了引導新設院校明確應用型本科發展定位的政策導向。2017 年《關于“十三五”期間高等學校設置工作的意見》(教發〔2017〕3 號)提出“科學研究修訂高等學校分類設置標準,把好新設高等學校的質量關”。此時,高校設置與布局政策彰顯了社會本位的應用邏輯和高等教育系統自身發展需要邏輯的相互影響、相互作用,這是經濟結構調整和產業升級轉型等外在因素和高等教育系統多樣化發展的內在因素對高校設置和布局政策提出的時代要求。

2019 年我國已進入高等教育普及化階段,以制定高校分類設置標準為政策工具,產生明確的多元導向,引導高校特色發展,促進整個高等教育系統多樣化發展,成為滿足普及化時代多樣化人才需求的必然選擇。社會本位的應用邏輯和高校自身內涵發展邏輯的并行演進應是未來高校設置與布局政策變遷的主要方向和應然選擇,也是我國高等教育治理現代化的應有之義。

三、我國高校設置與布局政策調適的未來選擇

高校設置與布局政策的變遷不僅涉及中央和地方行政管理體制的改革,也涉及高等教育領域的機制創新,還要從高等教育事業改革創新發展所帶來的經濟社會效益以及公共治理和高校微觀管理等層面進行系統的審視與思考。

1.健全和完善高校設置相關法規,建立國家統籌、分級調控的高校設置及布局體制

依法行政,推動院校設置與布局政策全面有序演進。隨著時代的發展,現有的高校設置標準中存在著諸多與當前實踐的不相符之處,如高校專任教師的學歷、職稱等原有設置標準已不適應時代發展的形勢,重點學科作為設置要求已不符合當前實際,專業學位研究生教育制度沒有得到體現,職業本科高校設置標準缺失,直接創設新型普通高等學校的標準缺位等。當下亟須在《普通本科學校設置暫行規定》的框架基礎上,進一步補充和完善相關法規條款,如研究型、應用型和職業技能型高校的設置基準及評價標準,職業本科高校設置的基本條件,高校升格、更名的規范及要求,營利性教育機構的設置標準及程序等,實現各類新設高校的認定與調整有法可依,保證新設院校應有的資質和水平。

建立分級調控、分級負責的高校設置及布局體制。針對我國地域差距和高校設置的現狀,適應現代化經濟體系建設和教育公共治理結構的改革趨勢,確立高校設置分級管理、區域化和非均衡化的分類指導模式,既符合中國的國情,也是從歷史的經驗教訓中獲得的啟示。高校設置及布局調整要充分發揮各級政府的管理職能,將目前國家和省級有關部門二級管理的模式改革為三級管理模式,并鼓勵社會力量的積極參與。對于新設的國家戰略層面的研究型大學或專業性強的特殊類型院校,應由國家統一布點設置,立足于提升國家的科技競爭力水平,以培養高層次創新人才、進行高科技研發和知識創新為主要職能。對于新設一般本科院校及部分專科院校升格的審批和布局調整,原則上應發揮基礎較好的省、直轄市的積極性,試點授權有條件的省級政府自行審批新設本科院校。對于大部分專科(高職)類院校和地級市舉辦的新設本科院校的設置和布局調整,應充分發揮院校所在地(市)級政府主管部門的積極性和經費保障的支撐作用,允許和支持當地政府為相關高校提供優惠條件以吸引優質辦學資源,如免費供地、生均定額補助等,為高校提供充分的辦學便利及經費保障。

2.高校設置政策的價值取向要體現公平與效率相互促進,新設院校既要考慮區域經濟社會協調發展的需求,也要考量對國家戰略和重大區域戰略的適應和引領

政策“隱蔽地配置價值觀,是對價值觀的可操作性表述”[20]。從不同時期高校設置的相關政策文本表述的變化可以看出這一時期政策制定所秉承的價值取向。高等教育是國家核心競爭力提升的關鍵。當下我國院校設置與布局政策的價值取向不僅要有助于推進地區經濟社會的協調均衡發展,同時也要從高等教育對國家、區域和城市發展的作用等戰略高度來綜合考慮布點設置。縱觀國際高等教育區域發展的實踐可以看出,高等學校的區域配置在一定程度上遵循非均衡發展的規律,高校區域布局不能僅強調地區公平,在一些經濟、科技、文化發達的地區,尤其是國際大都市(如美國的波士頓、英國的倫敦等),高等教育集聚發展本身已成為地區和城市發展的一個組成部分。美國研究型高校空間非均衡布局的現象更為突出,多個由高校集聚組成的、不受明確行政邊界約束的“高校集聚群”,分布在人口密集、經濟發達、交通便利的大都市區及其周邊。[21]

未來我國應從國家戰略需要、人口與經濟社會發展趨勢、人民群眾的多樣化需求和高等教育自身發展的特點出發,在綜合考慮多種因素的基礎上,布局新設高校的類型及空間結構。鼓勵和支持長三角經濟帶、粵港澳大灣區、雄安新區等按照區域發展的功能定位要求,對接產業發展需求,率先建立跨省高教合作機制,一體化地調整高等教育資源存量及新增高校數量和類型,推動區域高等教育聯動發展。新的小規模、高起點的研究型大學應主要考慮設在區域高等教育重鎮,凸現大城市高校集聚地的地位。鼓勵和支持一些經濟實力強、有辦學積極性的新興城市結合產業需求設置特色技術學院。西部部分地區可通過中央轉移支付、省級對口援建等途徑設置適合當地需求的多科性特色學院。

3.高校設置政策實施的過程保障要發揮社會力量的作用,探索建立第三方專業機構參與的監測評價制度

高校設置與布局政策的設計、執行應與及時的監測評估一體化。歷史上,我國高校的設置與布局曾缺乏系統的規劃,有過大起大落。當下我國尚缺乏對院校設置政策執行過程和成效的科學評估機制,新建院校也缺乏設置后的辦學質量監測。

高校設置政策既要關注新建院校設置前的基本準入條件,也要關注設置后的人才培養質量監測評價和監控驗收。政府要當好院校設置標準的制定者、教育資源分配者和評價監督者,從注重事前審批轉變為注重事中、事后的監管。加快培育和依托專業化的第三方機構,建立高校設置與布局調整的監測評價制度。在各級政府主管部門的推動下,委托專業機構對新建高校分 1 年、3 年、5 年、10 年等不同的時間節點進行跟蹤監測與評估,將監測評價結果向社會公布,促進新設高校注重內涵發展。同時,支持和推動各地及高校進行自評,并逐步形成對外公開自評結果、接受公共監督的機制。

4.建立基于標準建設的高校分類設置管理框架,引導各類高校分類發展

高校辦學模式趨同依然是當下的一個實踐性難題。科學制定高校分類設置標準,以標準建設為政策工具來引導高校分類發展已是當務之急。可依據高校人才培養主體功能的側重點,科學制定高校分類設置標準,確定研究型、應用型和職業技能型高校的分類界限標準,并對各類高校設置和布局規定清晰的程序和規程。高校分類設置標準既要關注做優增量、保證新設高校的質量,又要關注存量質量提升、引導高校分類發展。

完善與分類設置相適應的高校資源配置機制建設。教育行政管理部門要根據高校的類型框架設計和出臺相應的撥款引導制度,使各類高校都可以根據自己的功能定位和專注的領域獲得相應的財政支持和資源配置,鼓勵高校在不同類型中爭創一流,而不需要通過升格、轉型等方式才能獲得相應的資源,[22]從而激勵高校自主實現多樣化發展。完善與分類設置相適應的政府財政撥款制度和績效獎勵制度,并結合其他資源配置方式,如招生計劃名額、學位點審批計劃等,形成與高校分類設置相對應的分類撥款和分類資源配置制度,最終建立引導高校分類發展的高校分類設置管理框架。