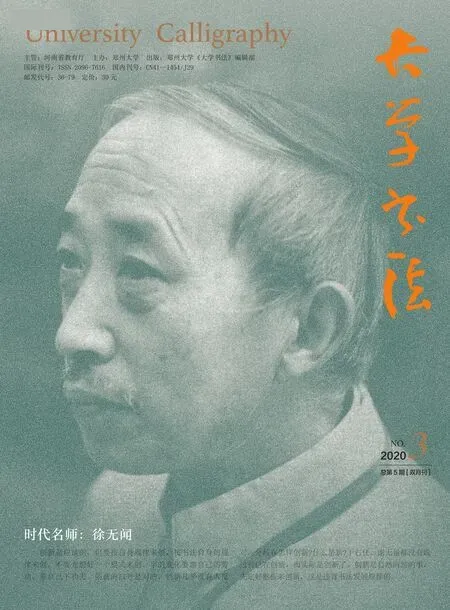

談徐無聞先生的碑帖研究

口述人:李偉鵬(四川美術學院圖書館館員)

徐無聞先生的碑帖研究成果主要反映在下列著述中。

1.《杜甫與書畫》,載《草堂》1981年第2期。

2.《〈顏真卿書竹山連句〉辨偽》,載《文物》1981年第6期。

3.《現存秦漢魏晉篆隸石刻表》,載《詞典研究叢刊(3)》,四川人民出版社,1981年8月。

4.《褚遂良書法試論》,載《書法》1983年第6期。

5.《篆隸書法簡論》,載《書法自學叢帖·篆隸》,上海書畫出版社,1986年6月。

6.《〈李陽冰書三墳記〉前言》,載《李陽冰書三墳記》,巴蜀書社,1987年7月。

7.《〈寰宇貞石圖〉淺說》,載《江漢考古》1988年第1期。又收入《楊守敬集》第九冊。

8.《成都西樓蘇帖初箋》,載《西南師范大學學報》,1990年第2期。

9.《〈激素飛清閣評碑記、評帖記〉序》,載《楊守敬評碑記、評帖記》,文物出版社,1990年9月。

10.《關于宋代書法史的研究》,載《國際宋代文化研討會論文集》,四川大學出版社,1991年10月。

11.《秦嶧山刻石、泰山刻石考辨》,1991年“中國秦代刻石書學討論會”論文。載《稽古拓新集——曲守元教授八秩華誕紀念》,成都出版社,1992年12月。又載《印學研究(2013)》“鄒振亞先生紀念專輯”,中國文化出版社,2013年4月。

12.《寰宇貞石圖敘錄》,載《楊守敬集》第九冊,謝承仁主編,湖北人民出版社、湖北教育出版社,1997年6月。

以上除6和12以外,皆收入《徐無聞論文集》,徐立編,文物出版社,2003年5月出版。本文之引文在6和12中者,引自原書。其余引文引自《徐無聞論文集》,所標出處頁碼為該書頁碼。

徐先生的碑帖研究是他學術研究的重要方面,我以為有以下幾方面特點。

一、立足于書法史的碑帖研究

徐先生在《〈激素飛清閣評碑記、評帖記〉序》中說:“從宋朝到清朝乾嘉年間,研究碑刻者大都以學術考證為主,用以羽翼經史,對于書法藝術只是附帶地簡略品評;研究法帖者,雖重在書法,但又偏于考辨真偽和記述源流。總之,都沒有重在書法藝術,把數以萬計的碑帖看作書法史的實體。”(237頁)這種偏頗的碑帖研究現象,其實到今天仍然差不多。碑帖作為文史研究的對象且不說,即便在藝術的范圍內研究碑帖,較多的研究者都把注意力集中在碑帖的版本上,討論的是“物件”的問題,譬如某字完好或多存某個筆畫,或有某人題跋鈐印,等等。多存字則拓得早,早拓則稀有。經過名人收藏,則有身份,則名貴。總之,注意力似在拓本的稀罕和身份上。而于這件碑帖的書風、書家和書史的意義,深入探討不多。

徐先生的碑帖研究不是這一路。他在《褚遂良書法試論》中,列舉褚氏名下的碑帖二十余種(包括墨跡),把褚氏的書跡網羅無遺。首先進行的是辨偽存真,二十余種碑帖逐一討論,得出真正可靠的只有四種:《伊闕佛龕碑》《孟法師碑》《房玄齡碑》和《雁塔圣教序》。然后是對這四種可靠作品從用筆到結構的深入分析,并將其放在時代的坐標上進行比較。“這樣一比,就明顯地看到了褚書從中年到晚年發展的軌跡。用筆從單純平實走向豐富多樣,結構從方整質樸走向生動多姿,在整個變化的過程中,逐漸擺脫了六朝碑版和歐虞的面目,最后形成了自己獨特的風格”。(290頁)很明顯,徐先生的這個研究路子是要通過對碑帖的研究,探索出書風、書家和書史的存在變化和發展規律。這是徐先生的格局。

在《關于宋代書法史的研究》一文中,他指出《閣帖》是書法史上出現新局面的一個起點,宋、元、明、清大多數有成就的書家都在不同程度上鉆研過《閣帖》及以下各種法帖。“宋、元、明三代的行草書特有成就,顯然是法帖流傳的結果”。(307頁)“人們對《閣帖》的貶抑,已是清朝乾嘉以后的事了”。(308頁)可見徐先生對碑帖的研究是為了建立正確的書法史觀。

歐陽修、黃伯思兩位在碑帖研究上有重大影響,他在評價他們時,稱黃伯思“比之米芾更具有學術性。他不僅論斷某帖偽,更指明其偽之所以然。他不僅從書法風格、書跡流傳去辨真偽,而且充分運用他淵博的文史知識,援引史傳以考證文字內容,根據避諱字、古今字、行文格式和使用詞語等,來鑒別某代某家的書風和文風”。(308頁)“其見識之精敏,引證之賅洽,行文之簡潔有味,都給人以啟發”。(309頁)在評價歐陽修時亦說:“他不光注意考史,還要論文章,評書法,有議論,有抒情,在他的筆下,千卷碑碣并非枯燥無味的史料,而是足以移情的珍物。我以為這比單純弄考據的高明得多。”(310頁)顯然,這樣的評價反映的是徐先生的學術觀點和價值取向。

在這篇論文中,還談到了宋代有重刻古碑的風尚。《嶧山碑》《夫子廟堂碑》《拪先塋記》《吊比干文》等是原碑毀壞之后的重刻,也有原碑未毀,又于他處重刻的,如《大唐中興頌》《干祿字書》等,“這種重刻前代和本朝碑的情況,反映出宋人對書法藝術的愛好,較唐人更普遍,這無疑更促進了書法藝術的發展”。(311頁)這種對重刻古碑的積極評價,也說明徐先生碑帖研究所站的是書法史的角度,碑帖是書法史的實體。

二、碑帖研究中納入書家的見識和書寫體驗

學術的研究是理性的,因此很多研究者的論述都不談或少談自己的主觀判斷和個人感受。另一方面,“自宋代以來的碑帖的研究者,并非都很通曉書藝”。(《〈激素飛清閣評碑記、評帖記〉序》,237頁)能如徐先生那樣精通書藝并在碑帖研究中納入作為書家的自身感受者實在不多。

《泰山刻石》一百六十六字本為存字最多本,孤本。第二名的只有五十三字,也是孤本了,常見的是二十九字本。相信一百六十六字本是北宋真本的人很多,但也有容庚、商承祚等學者懷疑是翻刻本。徐先生認為是重刻與原刻的綴合,除與五十三字本相同的字外,其余的一百多字是重刻的,重刻部分依據的是原刻,因此不易發現。他論述的依據中有兩點最為重要:一是“五十三字中,多數字的長橫畫作微向上拱的弧形,兩頭較低而中間微高。五十三字以外的字,長橫畫皆失行筆起伏之意而作直棍狀”;(《秦嶧山刻石、泰山刻石考辨》,167頁)二是“五十三字的結體,有上密下疏之意,與《瑯琊臺刻石》相類,五十三字以外的字,則有失此意,不自覺地變為上下均勻”。(同前)這是重要的發現,也只有獨具慧眼的書家才會有這樣的敏感。

除此以外,徐先生還在文章中指出書者的不逮進而判偽。在指褚遂良名下寸楷《千字文》為偽作時云:“有不少字左支右絀,字的右下部不是顯得局促而不開展,便是空虛不穩,這正是由于執筆太低,肘腕不能自由揮運而呈現的馬腳。”(《褚遂良書法試論》,278頁)

指《倪寬贊》是偽托褚書時云:“用筆變化不多,轉折與收筆少方棱而呈圓勢,結構過分平順,缺少欹正相生之趣。”(同前,279頁)

也以書家的體驗評說《三墳記》是重刻者,“實是臨池少功,不知甘苦之言”。(《〈李陽冰書三墳記〉前言》,3頁)評《三墳記》:“行筆穩健自然,筆筆中鋒,起處鋒藏[1],止處鋒回。較長的直畫和幾經彎曲的筆畫,氣力貫注,不見怯弱。”(同前)

“有人說李陽冰的小篆筆力柔弱,不足以承前啟后,純是沒有實踐經驗的‘黃腔’。”(《杜甫與書畫》,42頁)

由此看得出,作為書家的徐先生臨池之勤和體察之微。他把自己的體驗運用在碑帖研究中,獨有風貌。

三、直言碑帖書法的不足

“魏晉以后篆法漸壞。《三體石經》中的篆書,雖存規矩而頗傷靡弱。《吳天發神讖》,譽之者詫為‘雄奇駿偉’,毀之者詆為‘牛鬼蛇神’。雖然別具一格,但亦暗啟流弊。南北朝至隋唐間陽文篆碑額和墓志蓋,描填肥腫,丑怪不堪。”(《篆隸書法簡論》,260頁)

《唐太宗哀冊》,“摹刻不精,失之疲軟”。(《褚遂良書法試論》,278頁)

《伊闕佛龕碑》,“說它兼歐虞之勝則不免溢美。筆法少變化,缺乏輕重虛實的對比,結構上因過分追求嚴整而使一些字顯得不自然,乃至呆板而怪僻”。(同前,289頁)

“《同州圣教序》不及《雁塔》的靈活飛動,主要原因就是缺少了《雁塔》筆法的力和勢。”(同前,293頁)

《信行禪師碑》,“確實很能體會褚的筆意,點畫的形態也學得比較齊全,差就差在靈活的變化組合”。(同前)

“唐玄宗的字就寫得肥俗,喪失了唐初清俊秀挺的風格,現存的《鹡鸰頌》摹本便可證明。”(《杜甫與書畫》,40頁)

蘇靈芝的《易州鐵象碑》“癡肥之態可掬,書品的確不高”。(同前,41頁)

“柳公權的《玄秘塔》碑文是楷書的典范,可篆額就寫得很差。”(同前,42頁)

對這些作品和個人的批評,是容易招來“口水戰”的,徐先生的直言,除了有真知灼見外,還有追求真理、擯棄錯誤的理想和擔當。這是徐先生的品格。

徐無聞 跋漢王稚子闕拓

四、書法與文史交融

《杜甫與書畫》《成都西樓蘇帖初箋》兩篇文章都不是專論書法或碑帖的,但其中對書法碑帖的論述,把它作為專門的論文來看也非常出色。徐先生在書法和古典文學這兩個學科上沒有絲毫隔膜,就他來講是沒有“跨學科”這一說的。這本不是一個問題,在古代與現代都不是問題,只是到了當代才是問題。書法越來越走向“視覺”而不是走向“心靈”,書法的本質屬性——心畫,還能否承擔這樣的使命?每想及此,就想在徐先生那里找答案,徐先生的文章里就有這樣的答案。因為他研究的是文人、是書家,探究的是歷史、是藝術。徐先生的書法作品也做出了很好的詮釋。

五、重視刻工和拓工

“褚書的獨特成就,不得不首先歸功于刻工的精妙。《房梁公碑》和《雁塔圣教序》都刻得極好,尤其是《雁塔圣教序》的刻工萬文韶,不愧為杰出的刻字藝術家。他對褚遂良的筆意真能心領神會,非常忠實地再現了晚年褚書變化豐富的筆法。”(《褚遂良書法試論》,290頁)

徐無聞 跋虞齋藏磚拓

“由于刻工的精巧,現在我們就可以通過臨摹和欣賞,推想出當時書寫的情狀。”(同前)

褚遂良名下的行書《家侄帖》,黃伯思和王澍的看法完全相反,黃以為優,王以為俗且偽。徐先生以為“這迥然相反的看法,很可能是各自所見的拓本優劣懸殊而形成的”。(同前,275頁)

重視刻工與拓工并不是一個新的話題,黃易等人為了追求拓片質量,甚至派優秀的拓工去千里以外的地方拓取。在這里提出這個問題是為了補充前面提到的碑帖版本優劣的問題。刻工無法選擇,拓本擺在我們面前就已經確定了。但面對數以千計的北魏墓志,數以萬計的唐代墓志,拓本的選擇是要看刻工的。更重要的是拓工,拓工早并不等于拓工好,晚拓勝于早拓的比比皆是,拓工好才是核心!如果說少了幾個字是“硬傷”,那么,讓說“昔人得古刻數行,專心而學之,便可名世”的趙孟頫情何以堪?再說拓本上的題跋,多少不是自詡之言或應酬之語?真的那么重要?這里并不是貶抑那些拓本,只是就書家來說,不要玩得太遠。追逐那些本質以外的東西,是商賈樂于見到的。

六、殫精竭慮整理《寰宇貞石圖》

從該書主編謝承仁先生的《代前言》得知,徐先生接手整理《寰宇貞石圖》是從1985年開始的,直至先生1993年去世,整理工作仍未最終完成。今天我們看到的出版物并不是一本很起眼的書,可能很多書法圈的朋友沒有見過。一是該書是《楊守敬集》的一部分,沒有單獨成冊,也不單獨出售;二是圖片印制較差,不討喜歡;三是體例是整理,徐先生的撰述中規中矩。徐先生的整理工作主要有兩部分:一是給圖片編序,按年代排列,共收碑刻235種;二是給每一碑刻撰寫“敘錄”,敘者是關于該碑刻的客觀情況,包括尺寸、年代、出土情況、曾藏處、今藏處等,錄者是收錄歷史上有關該碑刻的著錄,包括碑主生平、評價,碑刻的書法評價等,還有就是徐先生自己對該碑刻的點評。很多碑刻還附有釋文。這本“不起眼”的書,耗費了先生大量的精力,殫精竭慮,病重及臨終前也沒忘記,其中甘苦非親歷者不能體會。

我曾于1988年至1990年在西南大學進修,時常有機會在先生身邊旁聽。曾多次聽先生與人談起《寰宇貞石圖》的話題,那時的我是不知道這本書的,對楊守敬也不了解。偶爾翻看過先生放在桌上的原書圖片,是一些活頁狀的碑刻縮印紙片,大小不一,毛裝成幾本。所印圖版不精,有的大碑因縮小比例大,連一個字也看不清,一團黑,因此當時是沒在意的。書出版后,為了購先生這本書買了全套的《楊守敬集》,第一印象是圖版質量差。為了追求圖版質量,又買過上海書畫出版社的魯迅重訂本《寰宇貞石圖》,也是大失所望。同時還準備買日本的《增訂寰宇貞石圖》,后經過仔細查看圖版,放棄了。再后來,我也開始了拓片的收集購買,這時才大量地使用徐先生整理的這本《寰宇貞石圖》。最大的感受是方便。圖版雖印得不清楚,但卻是全幅圖,并多是常用到的著名碑刻,做初步的觀察是可以的,在購一些殘本、殘拓片時尤為方便。如《李玄靖碑》的殘石拓片,該書收有14塊,雖還不全,但也是有圖可稽。徐先生的“敘錄”有碑石的遷移、毀損、翻刻、重刻、偽刻的介紹,如顏書《宋州八關齋會報德記》,石為經幢形,八面刻字,其中三、四、五面為顏書原刻,其余五面為毀后晚唐重刻,“重刻之五面竟受當時流行柳公權書風影響,未能盡合于原刻矣”。(《楊守敬集》第九冊,506頁)

在書中我最想看到的是徐先生對碑刻書法的評價或對他人評價之評價。如《多寶塔碑》,針對前人有謂此碑有俗氣的說法,楊守敬《評碑記》云:“若謂有俗氣,此語甚有見地,然亦是當時風氣。今觀開天之際,自李北海而外,碑版大抵多受此病,即徐季海未能免也。然圓美之間,自有一種風骨,斷非他人所及,至晚年則擺脫盡凈,高不可攀矣。”(同前,475頁)這段話這么厲害,到底說得對不對?徐先生的評價是“此評實為精鑒,非深于書者不能領會也”。(同前)徐先生如此高度評價很難得。那么是否可進一步追問,怎樣看《多寶塔碑》的俗?這里的關鍵詞“圓美”,是不是“麻煩”的制造者?

徐先生整理此書是完全遵從楊氏原著的,原書誤收的偽刻,亦僅作說明而不予刪除。對楊氏《評碑記》的內容則多予收錄,但也不是全部。如李陽冰《怡亭銘》,《評碑記》云:“真是龍蛇飛動,宜其獨有千古。”(《楊守敬評碑記、評帖記》,93頁)可能評價有失恰當,“敘錄”未予收入。

謝先生的《代前言》非常有感情而又實事求是地對徐先生的整理工作作了介紹和贊揚,“它反映了徐先生數十年來研究碑版篆刻的學術造詣,也體現了徐先生對楊守敬這位前輩學者的尊敬、衛護以及‘吾愛吾師,吾更愛真理’這一實事求是的可貴精神。‘敘錄’對各碑、志的面貌、歷史、內容、價值,出土時間、地點、收藏、下落、現狀,以至拓本摹拓經過、方法與翻刻、流傳情況,無不一一加以敘述和評斷。由于‘敘錄’述評的內容涵蓋面很廣,涉及金石學、歷史學、書法藝術等許多學科,因此使得《寰宇貞石圖》這部著作的價值更加神采煥發,更加為人重視”。(《楊守敬集》第九冊,12頁)

七、碑帖收藏豐富

我親眼見過的徐先生收藏的碑帖拓片并不多,大約只有幾件或十來件。我也不知道徐先生到底有多少拓片和拓本,但我從側面知道徐先生是有豐富碑帖收藏的。一是整理《寰宇貞石圖》時先生有意要對原書印刷不好的拓片進行替換,重尋拓片拍攝,后來出版方也去了先生在成都的家拍攝。謝先生在《代前言》中也記錄了這些情況,并說“徐先生收藏拓片甚多”。二是《寰宇貞石圖敘錄》反映了先生對眾多碑帖拓片的熟悉和掌握,那些如數家珍般的見識是要通過長期與拓片打交道才能養成的。三是泰和嘉誠拍賣公司曾于2010年和2011年分別有一場“嫏嬛墨緣——蜀中徐氏”的拍賣會,有多件拓片上拍,不乏“資深”級別的,如《趙寬碑》《禪國山碑》《晉枳楊府君碑》《蘇孝慈墓志》無跋本等,于此可見徐先生收藏之一斑。對于碑帖,徐先生是知之者,也是好之者和樂之者,那些在碑帖拓片上的題跋也說明了這一點。在這里討論徐先生有豐富碑帖收藏的目的,是想說明做碑帖研究,進而做書法史的研究,是需要第一手資料的。徐先生碑帖研究成果的取得,除了他的勤奮和睿智,拓片資料豐富也是重要的一方面。看印刷品和看拓片的感受是不一樣的,所得當然也不一樣。

徐先生的碑帖研究是他學術研究的一部分,以我之淺陋是看不出門徑的。僅就前列的十二種碑帖研究著述來說,本文也是掛一漏萬。本文不是想作徐先生碑帖研究的導讀,先生大作在前,無須饒舌,也不是自不量力地對徐先生的碑帖研究妄作總結或評價。本文是想探究文章背后的人,即徐先生的觀念、性情與品格,但顯然學力不夠,淺薄偏狹如上,希望得到批評指正。

注釋:

[1]“起處鋒藏”,原書“起”誤為“赴”,徐先生在我的書上親筆改正。所改還有后面的“典重整飭”,原書“飭”誤為“飾”。