明代士人瘧病淺話

王濤鍇

“瘧”是中國的一種古老疾病,據記載,周武王姬發“克商之二年,即病瘧”(張萱:《疑耀》卷二),雖不能確定屬實,但先秦文獻如《左傳》對此病有所記錄,出土簡帛如上博簡也有《景公瘧》等篇,皆是旁證。可以說,“瘧”貫穿數千年的華夏文明,人們對它曾十分熟悉。不過,隨著現代醫學的昌明發展,“瘧”在日常生活中逐漸銷聲匿跡,而古病名“瘧”也幾乎被西醫“瘧疾”(malaria)完全替代。這一醫療化進程,促使今人對“瘧”的歷史變得相當疏離。慶幸的是,近年來人文學者從文學、史學等角度對其再次審視,從而喚醒這份獨特的生命記憶。鑒于學界對“瘧”與明代士人階層的關系重視不足,本文將以此展開探討。

詩人多病瘧

檢索明代文獻,不難發現一個有趣的現象,士人文集中有大量“瘧”病內容,包含詩歌、書信、奏牘等多種文體,并涉及私人生活、仕宦、社交等廣泛領域。初步推究,這一風潮形成于唐宋時期,杜甫、韓愈、王安石、秦觀、陸游、楊萬里等文豪皆有文章傳世,其中韓愈詩作《譴瘧鬼》可謂典范,明人的瘧病書寫就深受其影響。不少詩人更對韓詩多有效仿,如明初李昱的《遣瘧鬼》,在開篇部分寫道“汝本顓頊子,變化逃其形。胡不肖厥祖,騎龍升帝青”(《草閣詩集》卷一),而韓愈原作是“屑屑水帝魂,謝謝無余輝。如何不肖子,尚奮瘧鬼威”(《韓愈全集校注》,四川大學出版社,1996年),兩相比較,從題目、結構到內容敘寫都高度相似,不難窺其全豹。需要說明的是,韓愈型遣瘧詩,很可能有著固定的格式,以應用于特定治療儀式,因而后人雖難以突破,卻無須創新。

對于“瘧”病書寫的蔚然興起,元人早有深刻論述,如舒岳祥《山甫病中歸峽,作此問之》有“詩人多病瘧,強飯更何憂”(《閬風集》卷五)的詩句,而方回則認為“疾病呻吟,人之所必有也”,“足以見士君子之操焉”(《瀛奎律髓》卷四十四)。這種文體衍生的理論,被明代著名文人王世貞戲稱為“文章九命”之后的第十命。他首先肯定古人“詩能窮人,究其質情,誠有合者”的觀點,列出促進文學創作的“一貧困,二嫌忌,三玷缺,四偃蹇,五流竄,六刑辱,七夭折,八無終,九無后”等情形,并舉例證明。然后,王氏將瘧病歸入第十命“惡疾”,他說:“吾于丙寅歲,以瘡瘍在床褥者逾半歲,幾殆。殷都秀才過而戲曰:當加十命矣。蓋謂惡疾也。因援筆志其人:伯牛病癩,長卿消渴,趙岐臥蓐七年,朱超道歲晚沉疴,玄晏善病至老,照鄰惡疾不愈至投水死,李華以風痹終楚,杜臺卿聾廢,祖胡旦瞽廢,少陵三年瘧疾,一鬼不消。”(《藝苑卮言》卷八)

不得不說,這種文體自覺,促進了明代“瘧”病書寫的日益成熟。詩人既可憑瘧書憤,如宋濂《次劉經歷韻》:“空堂悲坐發孤詠,風刺欲斗《離騷》家。豈惟草堂詩止瘧,如句亦可蘇痿”(《蘿山集》卷三),又能由瘧而交際,如明宗室朱多《病中得余靈承書》“瘧來君子病,書展故人心”,“山中如見月,疑策素車臨”(《列朝詩集》閏集卷五),甚至借瘧申明自身的理學立場,如鄒元標致友人信中說:“弟自先秋感瘧至今春,大劇,幾與天游,幸稍愈。杜門謝事,始知了死生一路,此路一提,不知事者硬以為佛氏之學,不知《易》曰原始反終故知死生之說,吾夫子先道之矣。”(《愿學集》卷二)概言之,正是士人對瘧病書寫的熱衷,文人病瘧的印象才得以建構起來。

苦為瘧所侵

明代豐富的“瘧”病史料,是今人感受古人瘧病體驗,進而了解當時疾病、醫療的理想渠道。然而,必須明確的是,瘧是一個復雜的疾病類型,人們關于它的認知也一直在演化。具體來說,明人長期奉行元末醫家朱震亨的學說,通常認為瘧有以下種類,即“風、暑、食、痰、老瘧、瘧母”,同時指出“瘧又名疾者,其證不一。《素問》又有五臟瘧、六腑瘧”(《丹溪心法》卷二)。明中期以后,對瘧病的認知趨于細微,分類竟有十多種,“瘧有風瘧、寒瘧、熱瘧、濕瘧、痰瘧、食瘧、勞瘧、鬼瘧、疫瘧、瘴瘧、瘧、老瘧”(《東醫寶鑒》卷七)。至于臨床癥狀,則有“一日一發者,受病一月;間日一發者,受病半年;三日一發者,受病一年;二日連發住一日者,氣血俱病”等情狀(《丹溪心法》卷二)。不難發現,瘧病的上述特征,不僅范圍超出現代醫學意義上的瘧疾,而且在辨證施治上頗具難度,因而病者時常備受煎熬,如方孝孺的《遣病》詩就有生動描繪,“冬瘧春仍壯,身羸氣覺虛。吻干食粥,眼眩廢觀書。行步兒童笑,形容老病如”。(《遜志齋集》卷二十四)

提倡詩文師法唐宋的歸有光也曾患瘧,在與友人沈敬甫的通信中,他直言醫、巫治療全無效果,“病良苦,一日忽自起,可知世間醫、巫,妄也”。并于信中附詩兩首,其一《題病瘧,巫言鬼求食》揭露巫術瘧鬼說的虛妄,“瘧癘經旬太繹騷,凝冰焦火共煎熬。奴星方事驅窮鬼,那得余羹及爾曹”;其二《題病瘧,醫言似瘧非瘧》則批評庸醫的無能,“似瘧非瘧語何迂,醫理錯誤鬼嘯呼。我能勝之當自瘥,禹乎盧乎終始乎”。(《震川先生集》別集卷七)而同為“唐宋派”的唐順之,染瘧時卻只談病后的無聊寂寞,他向友人田柜山傾訴說:“仆自送約之至姑蘇,觸暑積勞遂爾發瘧,迄今伏枕未及能強起也。病歸以來,生平交游一時雨散,空山獨坐,每每念之。”(《荊川集》卷四)

面對疾病帶來的狼狽衰困,也有人能夠不斷反省,從中探尋健康之道。晚明文壇巨擘王世貞作有《病瘧作》詩,他先是直書瘧病之兇險,“今年氣候惡,瘧鬼何太橫。三家兩家泣,十人九人病”,顯然這是發生了具有傳染性的疫瘧。接著又寫到救治資源的匱乏,“延醫醫伏枕,呼覡覡不競”,看來當時難以尋覓到醫、巫等治療人員。在一番思索之后,王氏借瘧鬼之口說,“公但時自愛,鬼當奉公命”,進而做出結論:“灑然夢初覺,攝念入清凈。從此尼連河,盡作四禪境”(《弇州四部稿》續稿卷六),也就是他認為清心寡欲是養護身體的根本。

值得補充的是,瘧所引起的惡癥,雖一般難致人死命,卻纏綿不休、不易根除。士人宦游,因此往往難以任事,遂以此休致歸鄉。如成化朝狀元羅倫多次上書要求歸養,他說:“自去年力疾赴命,日服醫藥暫得茍安。及秋之任,抵冒熱邪,輒發痰瘧,到任以后諸癥侵加,頭目昏暈,四肢痹軟,形貌雖人,精華已竭,實難任事”。(《一峰文集》卷一)

文字可愈疾

瘧,病因多端,不易痊治。明初御醫戴思恭有論,“《內經》諸病,惟瘧最詳。語邪則風、寒、暑、濕四氣,皆得留著而病瘧”,又說“瘧作之際禁勿治刺,恐傷胃氣與其真也”(《推求師意》卷上)。這樣,加上宗教及民間巫術的多重影響,明代社會存在著多樣的瘧病治療方法和風俗。

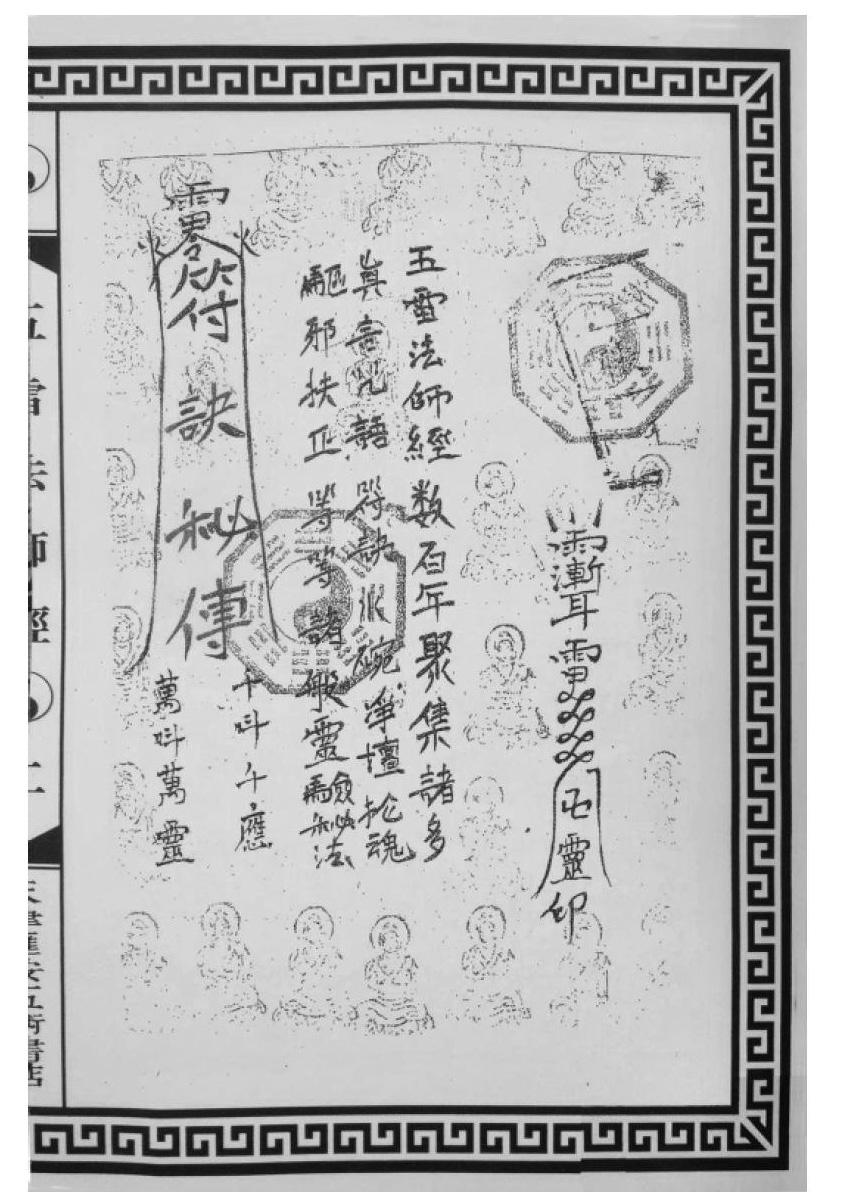

對士大夫階層而言,醫治固然必要,但其效用卻受到懷疑,方孝孺在給醫生邵真齋的贈序中寫道:“今年春余患瘧,逾百日不止,肌體瘠憊,形容累然,兄弟賓客憂而謀諸人。忽之者以為不足治,行且自愈。危之者以為瘧久為蠱,久且不可治。”(《遜志齋集》卷十四)這種“有病不治,常得中醫”的做法并不鮮見,王世貞寄周公瑕的信中說:“仆自昨秋冬時感霜露小恙耳,而為鄉里應酬所困,病羸削,至春三月而始知就醫。六月病瘧,三日良已。”(《弇州四部稿》續稿卷二百六)可以看到王氏雖患疾卻數月不求醫,此后病瘧與此不無關聯。另一方面,非醫學療法仍有較大的吸引力,如對于道符治瘧,王世貞作有詩《吳生得神符,治余少子士駿瘧,應手即愈,走筆贈之》:“眼見兒曹病骨蘇,將言無鬼未全無。少陵總有花卿句,不及吳郎一字符。”(《弇州四部稿》)續稿卷二十四)該詩既因“字符”之力而認可瘧鬼存在的可能性,進而又與另一種治瘧法——“少陵總有花卿句”做比較,認為神符更勝一籌。

所謂“少陵總有花卿句”是指詩人杜甫所寫的《戲作花卿歌》,之所以稱其能夠治瘧,原因在于宋代筆記文獻中廣泛流傳著一則軼事“杜詩愈疾”:傳說杜甫告訴病瘧者,誦讀他的詩可以療瘧,特別是詩句“手提髑髏血模糊”(《宋詩話輯佚》卷上《古今詩話》)。據考“手提髑髏血模糊”的原文,即是《戲作花卿歌》中的“子章髑髏血模糊,手提擲還崔大夫”一聯,本是講述安史之亂將軍花敬定作戰勇猛,斬殺唐朝叛將段子璋一事。隨著杜詩在宋以后的經典化,杜詩治瘧遂成為士人美談,并轉化為文化典故。如明人謝遷《再疊前韻酬雪湖》詩有句“少陵有詩驅瘧鬼,公詩亦合傳萬人。病眸真與緘并啟,笑口不知杯幾巡”(《歸田稿》卷六),更是借杜詩治瘧之典夸贊友人。該詩附有小注云“來札有文字愈疾之語”,反映出有明士人沉醉于文字為表征的雅文化。他們相信,既然杜詩可以驅瘧,文學乃至藝術創作活動未嘗不可治病。明代藏書家邵寶曾稱贊友人:“古聞詩句曾驅瘧,石老今夸筆有神。莫道幽明非一理,若能驚鬼定驚人”(《容春堂集》續集卷五),好的詩文不僅能驅除瘧鬼,還能影響人間。

這一文字愈疾的傳統,確實在不斷發展。如嘉靖朝工部尚書劉麟讀邸報而療疾,他在給吳行可信中說:“病榻閱邸報,荷觀英主、名將命德討罪一段新奇號令,宛然截瘧良方也。”(《清惠集》卷十)而詩人皇甫則有詩題記“季弟示我以沙門之偈,伯兄廣我以大道之篇”(《皇甫司勛集》卷六),以用于逐瘧。此外,宋代有秦少游觀《輞川圖》而愈瘧之說,明人何喬遠在《高道記》也記載嘉靖時高作畫數幅治好友人瘧病之事,時人甚至稱贊說“少陵有佳名,不若霞仙筆”(《名山藏》卷九十六),看來書畫與文字相系,自然也能愈疾。

簡言之,詩文、符、書畫以及閱讀等文化活動,在明代士人們看來皆能治瘧愈疾。在此過程中,瘧病由惡疾似乎變得風雅,而文學藝術的欣賞與創作更帶有了治療功能。這無疑是士人階層對疾病的一種文化建構,也值得今人深入思考和專門探索。

作者單位:河南師范大學