日本養老產業化發展條件及其啟示

權 彤,郜明鈺,石 濤

(1.山西大學 a.外國語學院;b.晉商學研究所;c.經濟與管理學院,太原 030006)

養老是亙古不變的社會問題和經濟問題。目前,中國學者從不同歷史發展階段出發,將養老模式分為兩類,即農業文明時代的家庭養老模式和產業革命以后的社會養老模式[1],將養老產業化作為養老社會化的一種表現形式。但事實上,產業化與社會化的差異并不僅僅是數量上的變化。從養老實施主體上看,養老產業化的主體是企業和組織,而社會化更大程度上是以國家為主體;從責任主體上看,養老社會化除保障老年人生活水平外,還肩負著調節收入分配、刺激消費等職能,因此,國家應該是社會化養老的主要責任者。而養老產業化的責任主體則是企業為主,由國家、企業和個人三方共同承擔,使得社會保障從政府投資型社會公益事業向企業和社會組織盈利型產業轉化,從而引起國家道德意識和政府職能的變化。因此,將養老產業化作為養老社會保障制度相對獨立的發展階段進行研究,有利于廓清養老社會保障制度變遷與社會經濟發展階段、收入分配等問題之間的關系,為中國社會保障制度的完善提供借鑒。

日本養老社會保障向產業化發展始于20世紀末,在2000年發行的厚生白皮書上首次出現了“護理服務市場形成”的表述。之前的老年護理領域一直處于國家直接操控范圍,帶有濃重的行政色彩。老年人在入住福利設施或享受護理服務時,需要按照規定入住國家指定的設施,享受統一的服務內容,個人沒有自行選擇的權利[2]。隨著老年人數量的增加,這種國家大包大攬的做法不但給國庫帶來壓力,而且僵化的體制本身造成“店大欺客”的局面,福利設施對申請人的篩選也使得服務的提供者和使用者之間立場發生了微妙的變化,更重要的是國家統一體制下的服務內容越來越難以滿足現代老年人對生活質量的要求。2000年以后,只要各項條件達到國家規定,任何護理服務行業主體都可以向國家申請并獲得資格加入到護理服務市場中來。目前,民營企業參與的護理服務市場發展良好,由于民營企業經營靈活,提供個性化服務,帶動了整個護理服務行業向更高水平發展,形成了良好的競爭氛圍。

日本與中國具有深厚的歷史文化淵源,觀念、信仰、宗教等方面都有一定相似性。盡管近代以來,日本效仿西方國家形成了新的國家體制和管理機制,但人們的許多習慣和認識依然有許多相同之處。隨著中國經濟的發展,少子高齡、空巢老人等日本社會在21世紀初出現的社會問題,現今已經成為中國社會較為普遍的現象。日本養老社會保障向產業化發展是社會保障發育相對成熟、各種社會因素共同作用之下的結果。中國目前也出現了養老服務市場化的萌芽,但是在中國社會保障發展的現階段,是否能借鑒日本的產業化道路仍是一個值得思考的問題,這就需要我們對其產業化道路的形成條件做一探討。

一、社會保障的國民負擔率不斷降低

日本養老產業化是在20世紀80年代中期養老社會保障制度調整的基礎上,于21世紀初逐步發展起來的。由于經濟發展速度放緩和產業構造的變化,1985年日本政府對行業間各自結算的年金制度進行了整合,改革后的年金系統形成了以國民年金為基礎,厚生年金和共濟年金為補充的兩個層次三個部分;將原來免費老年醫療轉變成為國家和個人分攤的形式,養老年金的經費由雇主、職工和國家三方負擔。具體而言,企業職工在基礎養老金上加上厚生年金保險構成厚生年金,公務員在基礎養老金上加上共濟年金的保險部分構成共濟年金,個體業者的養老金由基礎養老金和國民年金構成。

根據日本政府官方統計,日本社會保障經費來源大致有6項,即被保險人負擔(被保險人交納的保險金)、事業主負擔(雇主為被保險人交納的保險金)、國庫負擔(稅收中用作中央為社會保障提供的財政撥款)、其他公費負擔(稅收中用作地方為社會保障提供的財政撥款)、資產收入(積存金的運用收入)和其他來源(其他收入)。其中,保險人負擔、事業主負擔、資產收入負擔主要來自國民,國庫負擔和其他公費負擔以政府負擔為主。

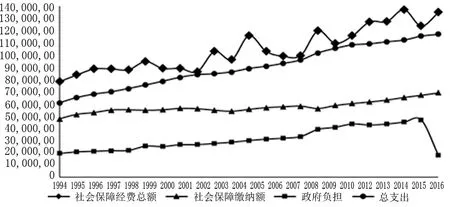

圖1 日本社會保障各項收入所占比重(1980—2016)

資料來源:e-Stat統計網:『社會保障費用統計 平成28年度社會保障費用統計·社會保障財源の項目別推移』(1951—2016年),https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003234105

圖1顯示,社會保障被保險者負擔和事業主負擔兩項從1980年起基本呈平穩上升趨勢,國庫負擔在1980—1999年間在社會保障經費總額沒有較大波動的情況下,基本與前兩者趨勢相反,呈下降趨勢。說明這一區間年金制度的實施績效顯著,國民收入呈上升走勢,個人和事業主負擔的經費作為國庫負擔的補償,在社會保障經費中居主導地位。

20世紀90年代以來,日本年金制度面臨著幾重困境:企業效益由經濟高速增長期每年增長27.0%,降至1991—1995年間的-6.0%。失業率明顯上升,泡沫經濟前,日本的完全失業率在發達資本主義國家中一直保持著較低水平,長年維持在2%左右。到2002年時,達到了5.4%的歷史新高[3]。失業率的增加使得社會保障費用繳納人口的職業構成發生了變化,由于保險費繳納比例與工資水平掛鉤,失業人口在總人口中的比重增加,必然會造成社會保障總收入下降,需要社會保障資金的代管者——國家加大補貼的力度。而事實上,直到90年代末期國庫負擔所占比例持續下降,被保險人和事業主負擔比例平穩上升,社會保障經費總收入呈平穩上升趨勢,這就意味著被保險人和事業主的實際負擔在日益加劇。

國民收入增長遲緩,個人經濟負擔能力和國家財政的承受能力越來越接近極限,而社會保障費用卻不斷上升;少子高齡化時代的到來,使得養老金支付年限遠遠超出了預想范圍,另一方面出生率的長期低下進一步加劇了日本社會的老化速度,長此以往日本不但面臨著勞動力短缺的問題,體現代際間扶養關系的養老保險制度也將難以維系。從90年代后期開始,拒繳或滯繳保險金的現象越來越嚴重,逃避繳費的人當中一部分是由于經濟能力所限無力承擔費用,另一部分則是對未來養老保險發展前景持懷疑態度,認為即便現在繳納高額保險費將來也未必能夠獲得相應回報而自動脫離社會保障體制的,這樣一來“0”年金空洞化現象逐漸加劇,動搖了養老金制度存在的基礎。

圖1顯示,2000年前后,社會保障的國民負擔率呈下降趨勢,而政府負擔率則截然不同。被保險人負擔和事業主負擔所占比重銳減,國庫負擔率略有上升,說明國庫對社會保障經費有所補充。2000年和2004年是明顯的拐點,在此期間,社會保障的國民負擔和政府負擔的變動呈同一趨勢,說明社會保障經費總額的下降。在此之后,日本社會保障各項收入來源均有較大波動,這與日本政府進行的兩次以開源節流為主要內容的改革有關。

首先,提高支付年限,將厚生年金保險的支付年齡上調到65歲。其次,降低可享受養老金在職老人的月工資標準和實際支付水平。2000年度厚生年金支付標準下調5%[2],2004年,日本引入宏觀經濟調控指數的做法,將物價上漲水平、年金保險加入者的增長率、平均壽命的增長速度等因素進行綜合考慮和計算,再次降低了養老金的支付標準。2004年時厚生年金大致相當于工薪家庭收入的59.3%,改革后預計到2023年時,厚生年金只相當于普通家庭收入的50.2%[4]。最后,上調保險費用,預計到2017年時厚生年金的保險費為工資的18.3%,同時擴大保險金繳納范圍,向原來屬于自愿加入年金保險的學生和65歲以上70歲以下的在職老人征收保險費用[2]。由于受到經濟增長速度和年金空洞化危機的影響,這兩次改革不僅沒有使社會保障經費各主要來源所占比例的走勢趨于平穩,反而加劇了曲線的振蕩。在經費總額基本保持上升趨勢的情況下,社會保障經費各來源之間正在發生結構性變化。

從圖1上看,日本社會保障收入中另一來源是資產收入,至1997年基本與國庫負擔趨勢相反,1998年與國庫負擔趨勢相同,均跌入波谷。在2000年出現拐點之后國庫負擔與被保險者和事業主負擔的趨勢趨同,說明在社會保障的總收入中,國庫作為國民負擔的補充來源,其功能正在逐漸弱化。而其他公費收入和其他收入則截然相反,由原本的變化平穩轉向迅速增長,與社會保障的民間負擔呈互補趨勢。2002年以來,日本經濟有所恢復,GDP增長率在泡沫經濟破滅以來首次實現正增長,企業設備投資和產品出口則明顯回升,成為拉動日本經濟增長的主要方面[5]。但受巨額銀行不良債權和日趨嚴重通貨緊縮的影響,國家財政收入大幅減少,國債余額已逾GDP。在國內需求不足,外貿形勢相對良好的情況下,政府公費和其他收入作為社會保障財源的另一補充渠道,其作用日益引人關注。值得注意的是,資本收入受經濟景氣程度的影響劇烈,社會保障經費來源比重的這種結構變化,給社會保障經費總額的穩定增長帶來了諸多不確定因素,圖1和圖2在2000年以后的振蕩充分說明了這一點。

圖2 1980—2016年政府負擔、社會保障繳納額與社會保障經費總收支

資料來源:日本総務省統計局:《社會保障財源》(1960—2004年),http://www.stat.go.jp/data/chouki/23.html

圖2顯示的是社會保障經費的收支狀況及政府與國民負擔的情況,可以看出日本社會保障收支始終處于收入結余狀態,每年個人繳納額加上政府補貼部分的總數超過年支出額,即最上面一條曲線與下面一條曲線呈開放狀態變化,這種開放程度越高,說明社會保障收入盈余額越來越高;最下面兩條曲線是個人繳納與政府補貼的差額,若社會保障經費不變的情況下,二者應該呈逆向相關的關系。自1994年以來,這一區間的關閉狀態愈發明顯,說明在社會保障收入中,國民繳納費用所占比例顯著下降,財政投入相對增加,社會保障累計盈余更多地是靠政府財政支出實現。而結余部分作為生息資本能夠為政府補貼部分提供的支持也很有限。

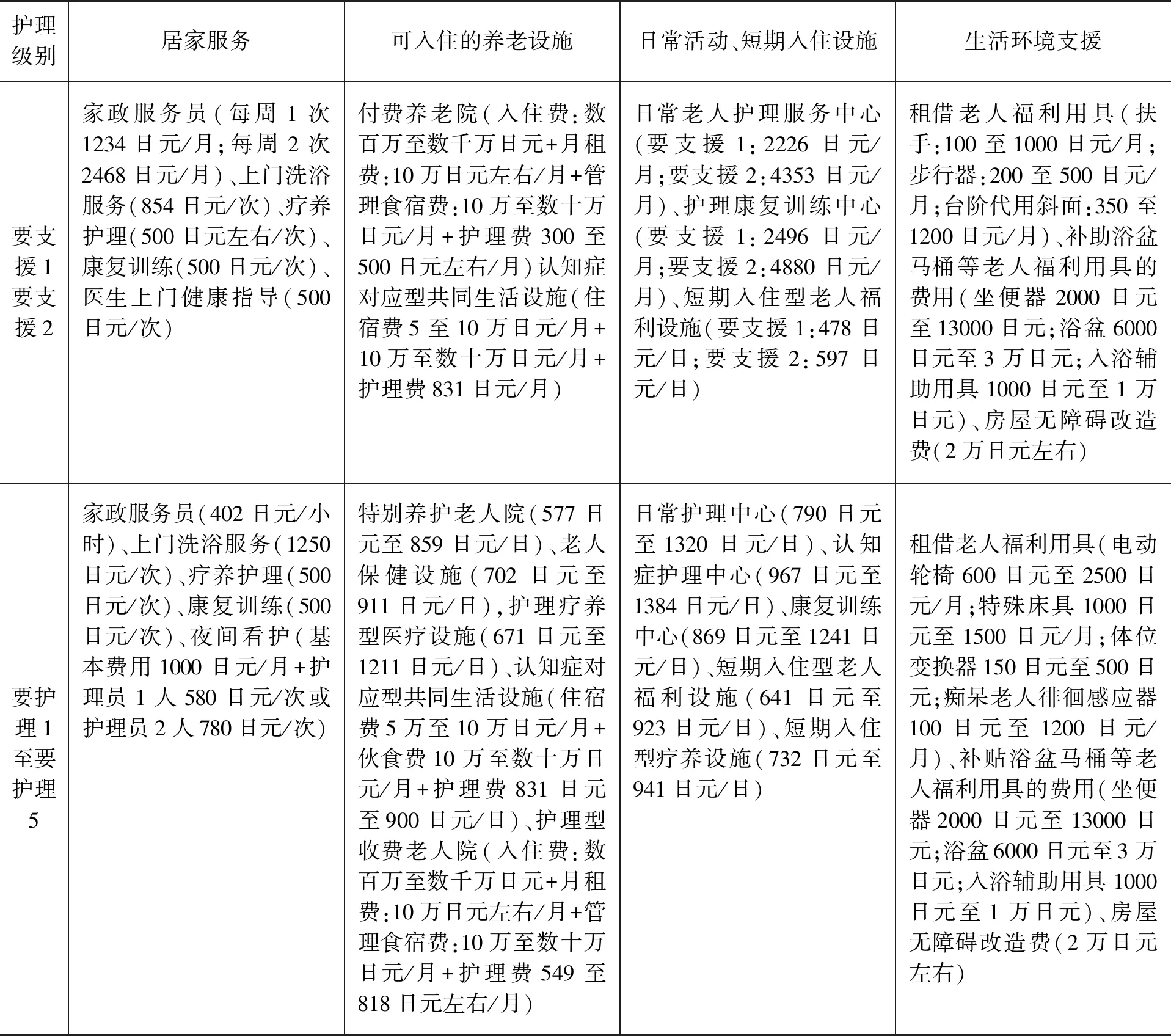

表1 各護理級別可以享受的護理服務內容及個人負擔的費用

2009年以后,社會保障投入對資本和其他收入的依賴不斷增加,被保險者、事業主負擔和國庫負擔比例持續降低,這種情況持續太久,一旦世界經濟出現滑坡,對外貿易不景氣,就會造成資本收入銳減,很難想象2002年和2004年被保險者、事業主負擔率和國庫負擔率補償資本收入的情況(見圖1)能夠重現。事實上,20世紀80年代末開始的泡沫經濟就是以大量的公共投資、設備投資、住宅投資、個人消費為支撐點的,在政府引導的擴大內需的活動中,大量的資金集中在不動產和股票等不可能創造新生價值的領域,泡沫經濟的破滅使得社會保障資金構成中生息資本獲益情況受到嚴重的影響。但是,社會保障經費中資本收入所占比例的增加卻為養老產業化提供了機遇。

日本的社會保障費由兩部分構成,一是直接用于社會保障的費用,二是用于實施與社會保障有關的政策、制度的費用,即包括國家扶助、社會福利、社會保險、公共衛生以及醫療的費用,其中社會保險和公共衛生及醫療的費用占絕大部分。與其他產業不同,國家對養老方面的投資有較高回報率。日本的護理保險將申請人分為“要支援”和“要護理”兩級,其中“要支援”分兩等,“要護理”分五等。每等又有居家服務、可入住養老設施、日常活動短期入住設施和生活環境支援四項。以東京和山口縣等地為例,通過其所提供的老年護理的服務項目和基本費用可以看出,目前養老護理這一領域蘊藏了較大的產業發展空間和商機。

在享受護理保險時,根據對申請人護理級別的認定,個人只需負擔相應級別護理服務10%的費用,但食宿費用需自理。希望享受更高級別的護理服務時,發生的費用差額由本人承擔。這些自費項目無疑可以給社會保障資金投入帶來不小的回報。另外,國家社會保障經費投入到養老保障中,還拉動了就業,間接增加了社會保障經費來源,形成良性循環。在這樣的前提下,由于國內經濟低迷,調節收入分配以刺激消費、擴大內需的功能減弱,國家對養老社會保障的熱情減退,出現功能性缺失。此時企業和盈利性社會組織的介入,對于國家來說無疑是擺脫被動局面的一劑良藥,這樣便為養老從社會化向產業化發展提供了機遇。居家護理行業經營主體逐漸發生變化,表2顯示,2000年以來,日本養老產業化的主體,由社會福利法人和醫療法人為主導逐漸變成以盈利法人(公司)為核心的結構。至2017年,企業經營的家庭護理行業占到了市場份額的50%左右,并且還有繼續擴大化的趨勢。

表2居家護理行業經營主體構成比例的變化 單位:%

資料來源:厚生労働省大臣官房統計情報部社會統計課:「介護サービス施設·事業所調査結果の概況」

二、日本社會保障制度對收入分配的調節

養老向產業化發展,一是能發展新產業,提供更多就業機會,增加社保經費繳納者的人數;二是由于其靈活多樣,能滿足人們的個性需求,因此可以刺激消費,帶動國內市場的發展,對穩定經濟增長有利,是日本刺激經濟發展的又一手段。

而從受益人角度來看,養老產業化是個人消費占主導地位,國家社會保障經費為輔助的老年福利形式。由于養老產業化所提供的服務收費較高,因此需要國民普遍具備較高的家庭收入,這是實現產業化的又一必要條件。

盡管2000年日本經濟受世界經濟影響,對外出口量的增加,帶動了GDP的有限增長,但由于國內需求持續不足,社會保障幾乎已經失去了刺激消費、拉動內需的功能,從而限制了日本經濟的進一步發展。對國際市場的依賴并不能從根本上解決日本經濟面臨的困境,國內需求才是經濟穩定增長的保障。作為傳統刺激消費的手段,社會保障雖然對拉動內需的影響微乎其微,但在調節收入分配方面的作用依然相對顯著。

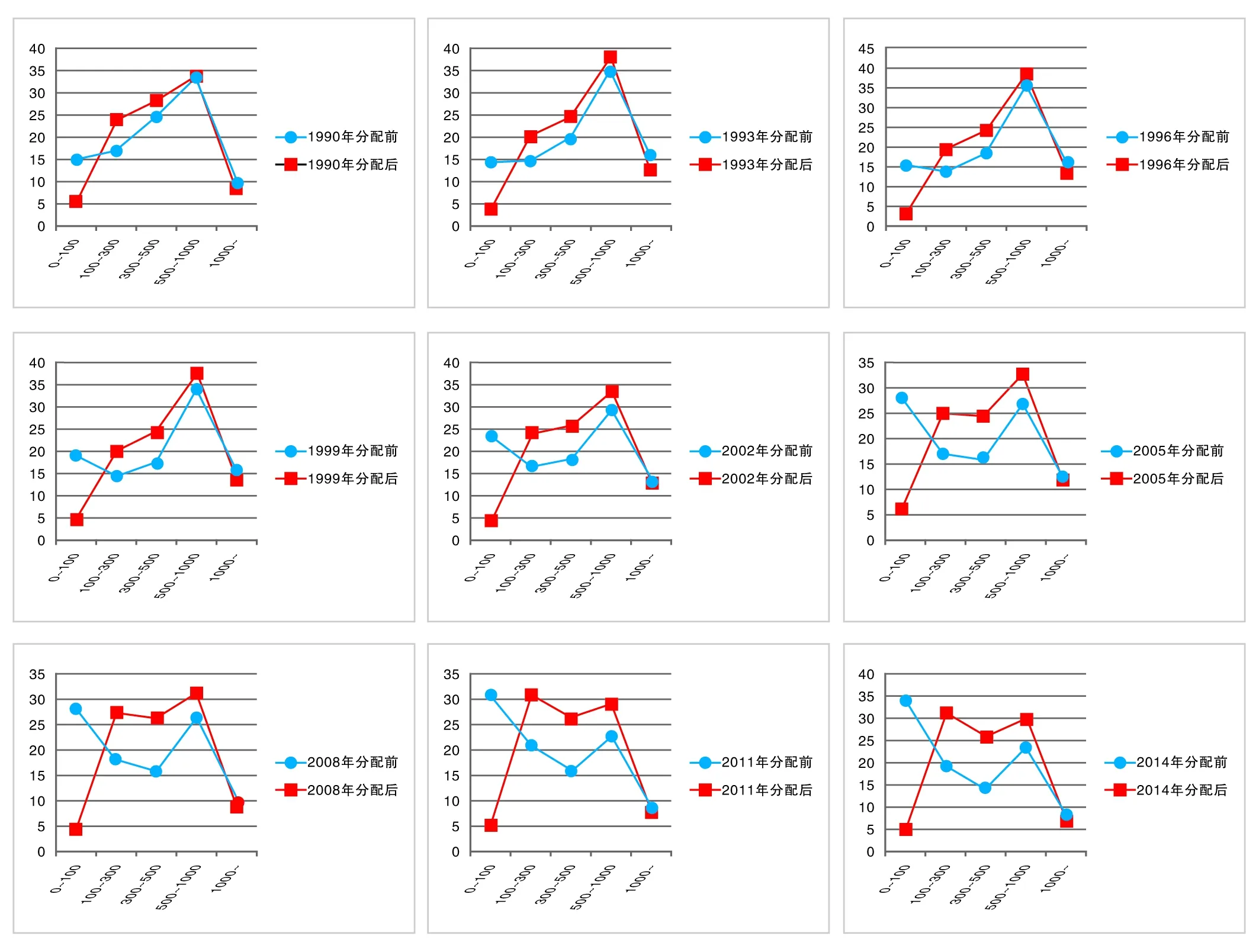

圖3 歷年二次分配前后日本分層次家庭年收入在總家庭數量中所占比重(單位:萬日元)

資料來源:日本厚生労働省:「所得再分配調査」平成2年、8年、14年、17年「所得再分配による所得階級別の世帯分布の変化」

圖3顯示的是1990—2014年中9個年份不同收入家庭在總家庭數量中所占比重。可以看出,自1990至2014年日本社會收入初次分配結構以2005年為重要節點,2005年以前,年收入100萬元以下的低收入家庭在二次分配前的比重相對較小,2002年之后,數量激增,直至2014年前后仍呈上升趨勢。在2005年之后,年收入在100萬元以下的家庭異軍突起,已經超過了所有收入層次家庭。

二次分配后的收入結構則自1993年起就開始了由“倒U型”向“M型”的轉化。1993年以前,年收入在100萬~1000萬之間的中等收入家庭數量比重較大,低收入家庭和年收入在1000萬元以上的高收入家庭占比較低。1993年之后,年收入在500萬元以上的中高收入家庭比重開始逐漸有小幅增長,而收入在500萬元以下的中低收入家庭的比重幾乎未發生變化。2002年前后,高收入家庭所占比重銳減,而收入在100萬~300萬之間的家庭則有大幅增長,在其他家庭比重基本持平的情況下,基本形成了以中低收入家庭和中高收入家庭為重,中等收入家庭次之,低收入家庭和高收入家庭占比相對較輕的收入再分配結構。再分配之后,雖然家庭國民收入的貧富差距較20世紀90年代略有增大,但就家庭平均收入而言,二次分配對家庭收入水平的影響基本顯著。

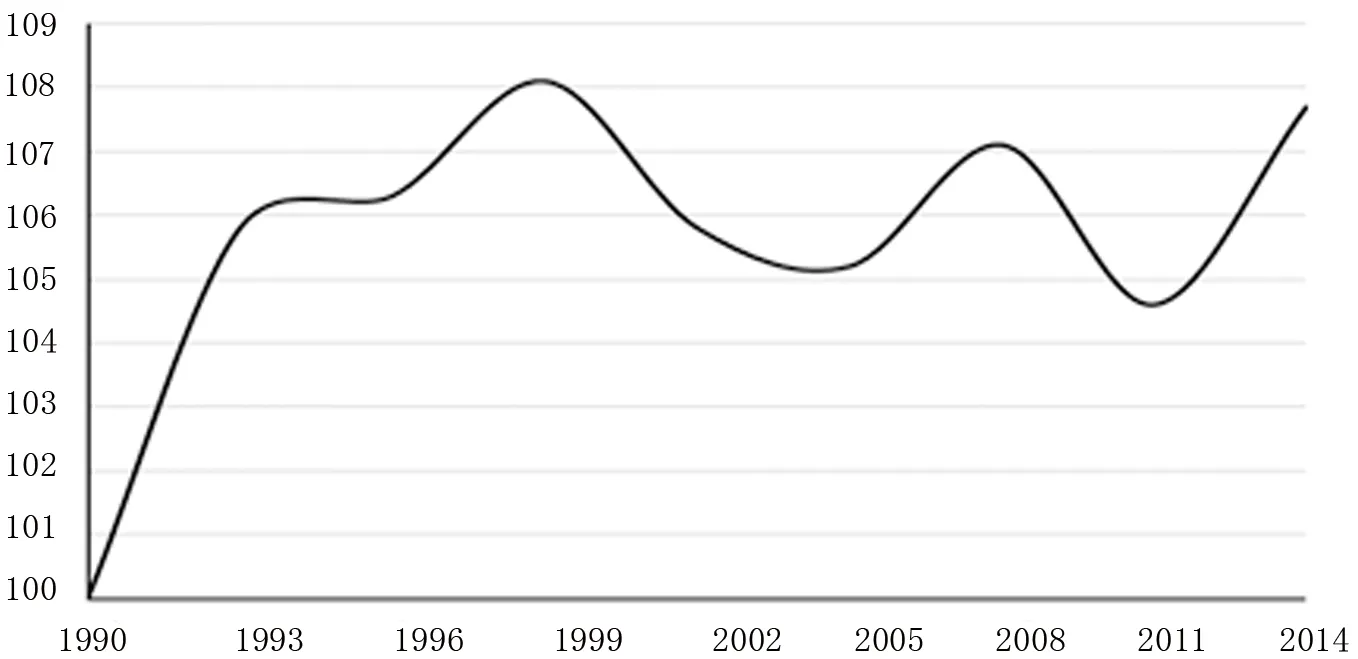

特別是,如果我們將圖4中日本社會的CPI指數變動納入考量,90年代以來的物價指數雖然波動不斷,但普遍高于1990年。將圖3中收入分配結構中的物價因素剔除后,我們對各類型家庭收入的劃分標準整體偏低,也就是說實際的收入差距界定線應相對右移。這意味著日本社會中高收入家庭的數量相對更少,而中低收入家庭的數量相對更多,這雖然暗示實際國民收入的降低,但一定程度上有助于縮小再分配對基尼系數的負面影響,增強社會保障制度的時效。

圖4 日本全國CPI綜合指數(1990—2014)(%)

事實上,日本再分配調節除社會保障制度外,稅收也發揮著一定的作用。從調節效果上看,社會保障占據主導性地位。在經濟不景氣,失業人口增多,低收入家庭的比例增長迅速的情況下,日本完善的社會保障制度發揮了重要的調節作用,保證了社會多數家庭能夠滿足養老產業化消費,如表3所示。

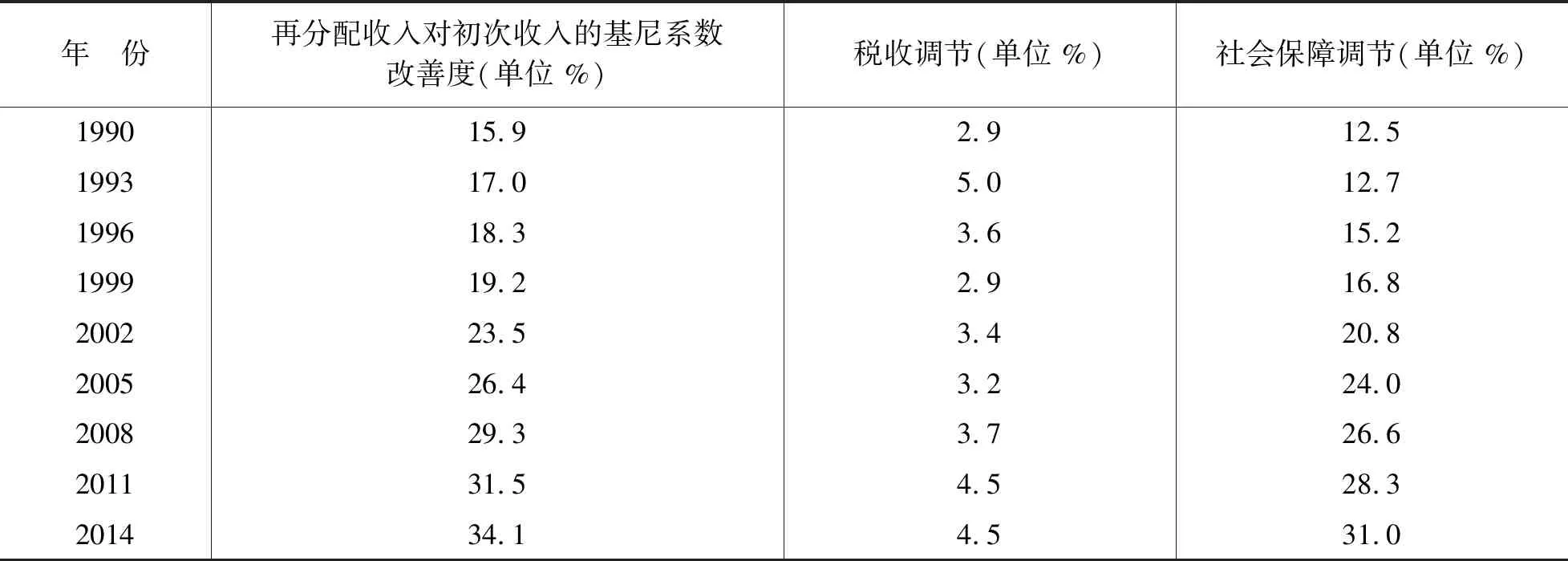

表3 再分配帶來的收入公平化調整效果

資料來源:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「平成23年所得再分配調査報告書」第20表「所得再分配による所得格差是正効果(ジニ係數)の年次比較」

另一方面,當前這代老人大多出生于20世紀四五十年代,經歷過戰后物資貧乏的艱苦年代,生活態度謹慎,比較熱心儲蓄,因此隨著年齡的增長,個人儲蓄金額也越來越多。根據日本總務廳所做的家計調查結果顯示,在60歲前后退休的人員中,由于可以領到較大數額的退休金,儲蓄額有明顯的增長。

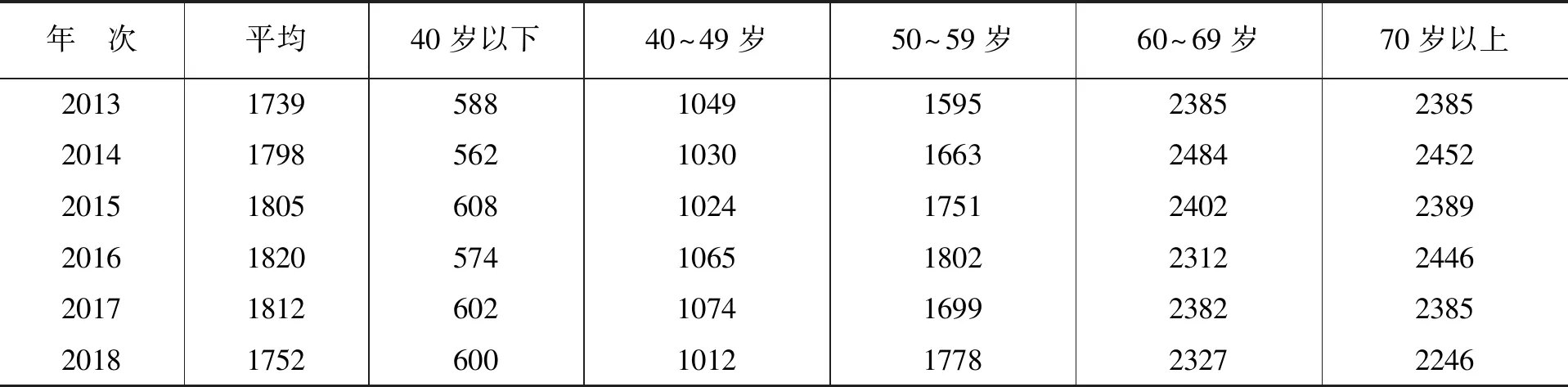

表4 各年齡階段儲蓄金額(2013—2018年) 單位:萬日元

資料來源:日本総務省統計局:「家計調査(貯蓄負債編)」2018年,http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.html

表4顯示,60歲以后家庭資金儲備額達到高峰期,大致是壯年時期的2~4倍多,而老年時期的日常開銷則普遍低于壯年時期,不必再支付子女的生活、教育費用,沒有太多的生活壓力和負擔,有充裕的資金可以用于消費,而他們的主要需要就是日常生活的協助和護理,這就為護理服務提供了較為廣闊的市場。

2000年開始實施的護理保險,是一項強制性的保險制度,既為普通百姓提供必要的日常護理,又可以根據個人家庭條件提供更細致、全面的服務,這對于有經濟能力卻無兒女照料的老年人來說無疑是一項具有福音性的政策。該制度的承保對象極其廣泛,大致可分為兩種,一是65歲以上的人可以成為一等被保險者,二是加入醫療保險的40~64歲的人可以成為二等被保險者。通過消費來購買額外服務,對于老人來說省去了在接受幫助時受人恩惠的尷尬心情。尤其是對于特別在意人情往來的日本人來說,將護理服務商品化和程式化是一種心理上的解脫,符合日本人長久以來形成的“不給別人添麻煩”的交往宗旨,容易普及和推廣。

三、日本養老產業化的個體需求

在經濟學中需求是指在一定的時期,在一既定的價格水平下,消費者愿意并且能夠購買的商品數量。日本社會養老社會保障制度對收入分配的調節,解決了多數人能夠“購買商品或勞務”的問題,而國民養老服務需求的擴大,也為其產業化發展提供了商機。

首先是少子高齡化的問題。自1970年老年人口達到了全體人口總數的7.1%,進入老齡化社會以來,1994年老齡化比率進一步發展到14.5%,截至2019年7月,老年人口達到了3581萬人,老齡化率已突破28.4%[6]。在短短的49年間,日本的老年人口增長了近4倍,根據日本人口問題研究所的推算,到2030年時日本的老年人口比例將達到人口總數的31.8%,也就是說3個人里就有一個65歲以上的老人[7]。

影響社會老齡化進程的另一個因素是出生率。日本在第二次世界大戰前平均每個女性生育的子女數約為5人,到1947年時還保持在4.7人,從50年代開始,日本的合計特殊出生率呈現出逐年下降的趨勢,1963年時減少到2人,到2017年時下降到歷史最低水平1.43人[6]。

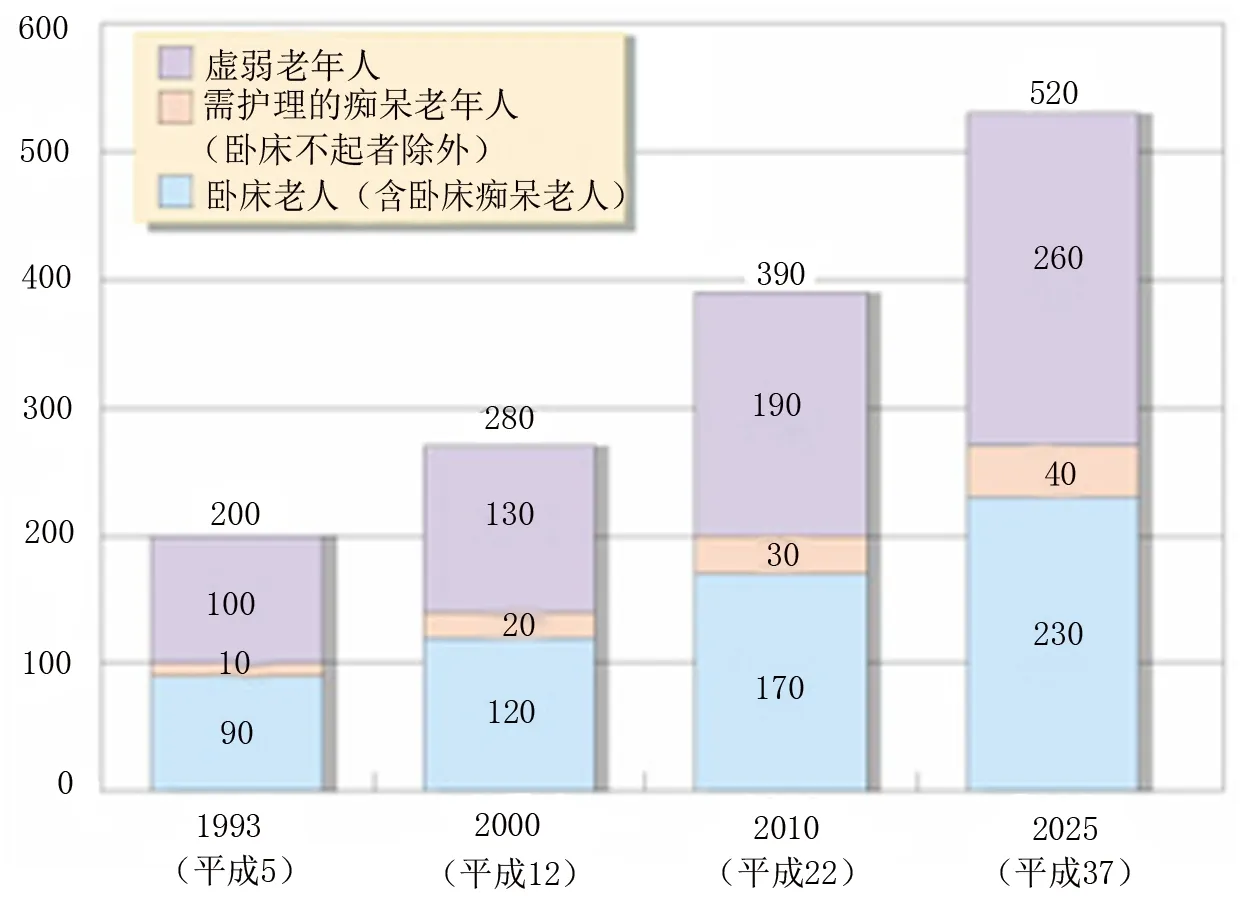

盡管日本政府采取了多種積極保護和支援生育下一代的政策,但是低生育率的現狀仍然難以改變,距離維持社會正常人口生產率的2.08的水平依然相去甚遠。少子高齡化意味著總體人口絕對減少的同時老年人口的相對增加。據日本厚生勞動省于2018年進行的統計調查,日本人口減少了44.8萬。而日本人口問題研究所推算,到2025年,老年人口將達到兒童數量的2倍左右,有超過520萬的老人需要日常護理。現代家庭養老功能的退化也使得養老逐漸轉變成一種社會責任,同時對專業護理的客觀社會需求日趨迫切和強烈。

圖5 臥床、癡呆、虛弱老人的將來預測

資料來源:厚生省推計,厚生白書1999年

其次,護理年限延長。日本是世界上屈指可數的長壽國家,而晚年時間相應延長意味著需要臥床護理的風險性也在增加。如果說60歲以后為晚年期的話,那么我們簡單地做一下比較:1970年時日本男性的平均壽命為69.3歲,女性為74.7歲,也就是說當時的晚年期男性為9.3年,女性為14.7年。2018年,男性平均壽命達到了81.1歲,女性為87.3歲,晚年期間也相應增長為21.1年和27.3年。將2018年與1970年相比較,男性的晚年期平均增加了11.8年,女性增加了12.6年[8]。今后,隨著壽命的進一步延長,這個數據有繼續增長的趨勢。

晚年期的延長不但伴隨了更多的疾病導致的護理風險,而且意味著護理的長期化。尤其是近年來患心腦血管疾病的人增多,很多老人因患這類疾病而留下肢體障礙、老年癡呆等后遺癥,加重了護理的負擔。

老人的護理不僅對老人自身,更是關乎擔任護理的家庭成員生活質量的問題。在厚生省1990年做的“保健福祉動向調查”中,在問及家庭中老人護理的問題時,有57.5%的人認為對老人進行吃飯、排泄、洗澡等方面的護理時困難很大;另外有36.2%的人認為不能長時間離家外出,沒有自由感;32%的人認為精神壓力和疲勞感較大,還有25.2%的人認為無法得到充足的休息和睡眠時間[9]。

長期的護理工作不僅為家人帶來肉體上的負擔,更增添了許多精神方面的壓力,另外有不少家庭是老夫婦單獨居住或是退休的老人在照顧自己更加年邁的父母,以他們自身的體力難以勝任護理工作,需要社會更專業和細致的技術支持。

其三,家庭護理功能缺失。在日本,三代同堂也曾經是一般的家庭模式,而發展到現代,由于產業結構的改變、自營業者的減少和雇傭勞動增加以及城市化的發展,與子女同居的老年人比例越來越少,社會中三代同堂的家庭已不多見,家庭成員的數量也在逐漸減少。根據2018年厚生省提供的數據來看,由父母和子女構成的家庭的比例在下降,而夫婦兩口之家和單身家庭的比例在上升,隨著生育率的進一步降低,今后單身家庭將會呈現比較明顯的上升趨勢,到2030年時,單身家庭的比例將占37.4%,老年家庭中也將有4成的家庭為單身老人家庭[10]。

盡管高齡者獲得更多的時間和精力,能夠參與家族和社區的生活,也能彌補血緣關系和地緣關系,但近年來父子分居已經成為常態,所以“緣”的增強也不那么簡單了。“平成22年國民生活基礎調查”顯示,2010年單身高齡者人數達到502萬人,與1986年相比,人數增加到近4倍。另外,1986年和孩子同居的高齡者比例為64.3%,2010年減少到42.2%[11]。由于家庭規模的縮小化和扶養高齡者的社會化,家庭的功能越發弱化,家庭成員各自經濟上的獨立使得“家”的互助意識淡薄化。

彼得·湯森布里爾頓把“與人的接觸程度、一周有多長時間接觸家人、鄰居、朋友、醫護人員、家庭服務員等人”[12]作為社會孤立的指標。2011年(平成23年)內閣府以60歲以上的男女為對象進行的“有關老年人經濟生活的意識調查”顯示,雖然一周少于5次對話的老年人占全體的8.3%,但是獨自生活的家庭中,獨居男性占28.8%,獨居女性占22%。 此外,OECD(Organization for Economic Co-operation and Development的簡稱)把“完全或很少與家族以外的朋友、同事,其他宗教、體育、文化群體的人來往”作為指標,統計了OECD各國的社會孤立度。結果是日本以15.3 %位居榜首,核心家族和單身家庭相對于傳統大家庭來說,應對失業、疾病和災害等社會風險的能力低,一旦發生意外狀況時來自家庭成員內部間的協調和相互支援的可能性小。同時,代際間的扶助如育兒、養老等家庭的傳統功能也在逐漸弱化甚至消失,不得不訴求于社會,需要社會提供更加完備的生活支援和服務。

此外,隨著婦女自立意愿的不斷高漲和雇傭環境的改善,女性就職率也在不斷攀升,女性參與社會活動的熱情和男女平等意識在各個領域的不斷滲透,改變了傳統意識中“男主外、女主內”,護理家庭成員是女性責任的觀念。人們對兒媳養老的觀念也在悄然發生著變化,根據近年來的問卷調查顯示,在問及自己年老不便時希望由誰來照顧時,希望兒媳照顧自己的人在1982年時為27.7%,1986年時下降為11.6%,到2003年時進一步下降到6.0%,而希望自己伴侶來照顧自己的人在明顯上升,分別從1982年的36.7%、1986年的35.4%逐漸上升到1995年的54.8%和2003年的60.7%[13]。這一降一升說明了家庭結構簡單化之后,家庭成員代際間的責任感和依賴感正在逐漸減退,兒媳作為家族內部沒有血緣關系的成員,這一變化表現得較為明顯。越來越多的人希望依靠伴侶照顧自己的日常生活,由此也產生了家庭內的老年人看護和孩子養育方面的困難。目前,有關老年人介護和婦女生育的問題也轉到了社會保障支持的社會結構中。

從地域上來看,年輕人通過求學、就業等渠道不斷向大都市聚集,東京、大阪、名古屋這三大都市及周邊地區聚集了全日本一半以上的人口,而那些偏僻的農村和山區只剩下老人,這些地區的老人養老以及是否會“孤獨死”問題已成為亟待解決的問題。東京都福祉保健局東京都監察醫務院公布的數據顯示,2002年東京23區中獨自生活的65歲以上死于家中的老人(平成14年)為1364人,2013年(平成25年)增長到2733人,增長了1倍[14]。另外,2008年(平成20年),UR都市再生機構運營管理的約75萬戶租賃住宅中,單身居住者在沒有任何照顧的情況下死亡,經過相當長的時間后遺體才被發現的(除去自殺、他殺)有153人, 2010年(平成22年)有184人,2012年(平成24年)有220人,人數不斷上升。220人中有157人是65歲以上的老年人,比例為71.4%。除此之外,日生基礎研究所2011年(平成23年)公布的第一次全國規模的推測數據——《自我·疏忽和孤立死的實態把握和地區支援的應有狀態的調查研究報告書》中,以“死后到發現為止經過一定的時間”為基準進行調查,結果顯示,每年在全國有15603名(男10622人、女4981人)老年人死后4天以上才被發現[15]。內閣府以60歲以上的老年人為樣本進行調查,結果顯示感覺“孤獨死”就在身邊的人達到42.9%[16]。

“孤獨死”老年人的顯著增加引人關注,根據2000年厚生白書發表的數據顯示三大都市圈之外的地域,包括東北、中國、四國地方的一些城鎮老齡化指數的發展速度要比全國平均水平快15到20年。在這樣迫切的社會需求之下,政府突破了以往福利經營由國家主導的局面,一方面健全相關法律,規范老年護理服務行業執行標準,將護理服務細化和量化,并做到信息公開,給經營者和使用者雙向選擇的權利;另一方面,鼓勵民營企業進入老人公寓和家庭護理服務市場。在越來越多的社會需求下,涌現出大量的民間經營團體,在市場機制的作用下形成良性競爭環境,推動著護理服務向更高水準不斷發展。

余 論

日本養老產業化是社會保障制度發展到一定階段的產物,它體現出社會分工的不斷細化和人文關懷的社會化,具有一定的借鑒意義。但應該注意的是,日本養老社會保障向產業化發展,具備了幾個必要條件。

首先是相對成熟和規范的保險模式,在國家對養老責任有限讓渡的情況下,企業有可能在法律法規的監督下根據保險規定來介入護理產業市場,成為養老保障事業鏈條中有益的補充環節;其次,社會保障對社會財富再分配的調整存在一定正相關關系,國民收入總體呈現出兩頭少、中間多的M形分布,雖然貧富差距有小幅增長的趨勢,但能夠保障大多數國民具有購買養老服務的能力;最后,少子高齡化的社會結構及核家族化造成的家庭護理功能的缺失,帶來了國民對養老護理需求的增大,為養老產業化發展提供了廣闊的市場。在這種背景下的養老產業化,既可以將社會保障結余投入到養老服務中,實現盈利,又推動企業和社會組織進行盈利性投資,在一定程度上刺激了老年消費,擴大了國內需求。

日本養老產業化發展過程中,也包含了諸多不確定因素。社會保障經費對資本收益依賴程度的加深,使得投資風險成為影響社會保障財源穩定的隱患;當代老年人豐厚的儲蓄來源于戰后物資匱乏年代的儲蓄習慣,而隨著消費觀念代際差異的加劇,未來個人是否具備當代老年人對護理服務的消費能力,尚難預料。

近年來,隨著首批獨生子女步入中年階段,中國獨生子女家庭的養老問題和空巢老人現象凸顯出來,成為人們關注的熱點問題。盡管各地市均設有不同規模的養老院、福利院,但無論從數量上,還是服務環境上,都難以滿足需要。因此,民辦養老設施作為有益補充,有著巨大的發展空間。但就中國目前的狀況而言,雖然頒行了《社會保險法》和《老年人社會福利機構基本規范》等有關養老社會保障的法律法規,但社會保障制度尚未健全和完善,對收入分配調節方面的作用尚未發揮,收入結構不合理,相關政策和實施細則不完善。養老產業化的實施,可能引起搭便車現象出現,從而加劇社會收入分配的不公平而不是改善基尼系數。因此,可以說,中國養老社會保障產業化時機尚未成熟。

盡管如此,日本產業化發展仍可以為我們提供一些借鑒經驗。首先是法律法規的健全,如經濟方面的年金法、醫療方面的健康保險和保健法、日常護理的護理保險法等,日本政府在確定社會保障范圍時,不僅包括所得保障,還包括社會福利和醫療等社會服務,全方位多層次地提供了老年服務的理論依據,為規范市場起到了監督作用。各項制度的實施管理有法可依,確保了其嚴肅性與穩定性。其次是護理服務人員的專業化和基本護理內容的規范化。根據1987年頒布的《社會福利士及護理福利士法》和2002年施行的《社會福祉士及介護福祉士法》中的相關規定,進行老年護理服務的人員必須進行專業學習和國家資格的考試,取得國家認證的專業資格證書。同時,各護理服務設施提供的基本服務內容(1)服務內容包括:(1)家訪看護,服務人員定期家訪,幫助料理家務等;(2)清潔服務,服務人員定期到家幫助老年人洗澡等;(3)家庭理療,醫務人員定期到家服務,幫助老年人進行身體機能恢復運動等;(4)醫務人員家訪,進行身體檢查和營業指導等;(5)全天看護,在看護設施內為老年人提供當天的各項服務;(6)癡呆病人的集體設施看護;(7)自費老人設施內的看護等。和收費標準都由國家統一規定,并且選擇居家護理的老人只需承擔費用的10%,其余部分由政府負擔。(2)包含輪椅等醫療器械的使用以及特殊器材的費用補助、住宅改修費用補助、對家庭看護的支援等。受益于養老金制度的完善,日本老年人口與勞動者家庭就平均收入而言毫不遜色,儲蓄的額度也一直保持在較高水平。并且,近年來日本老年人的困擾早已經不是收入和醫療了,取而代之的是臥床不起、老年人癡呆等高齡期的疾患。

當然,與日本社會保障費的支付規模的攀升成反比的是養老金繳納總額的減少。有鑒于此,2004年之后日本政府數次提高介護服務費中國民負擔比例,2015年和2017年高收入家庭的護理服務支付比例一度達到20%~30%,據估計,如果以現行制度為前提的話,隨著今后人口高齡化的急速發展,到2025年社會保障經費的財政支出會達到國民收入的31%。但是,這一制度仍然對確保產業化過程中避免服務質量與價格的過大差異和不良競爭,形成良好的市場環境具有積極作用。

另外,這種尺度較嚴的經費發放制度,(3)經費的發放原則主要有三:其一為必要原則,亦稱扶助原則。該原則強調政府的社會責任。對應被證明確無足夠的收入、資產和勞動能力維持基本生活必需的人,由政府承擔保證最低生活水平的責任,利用公費為其提供生活保障。日本社會保障中公共救濟部分的費用發放,所依據的就是這種原則。其二是貢獻原則,亦稱保險原則。該原則強調自我責任,重視交納與發放的對應關系。即在發生保險事故時,補償費用的支付是投保人權利的體現,列與其交納保險費的狀況原則上相適應。日本的收入保障和醫療保險的費用發放,所依據的就是這種原則。其三是扶養原則。這是出于特定的國家或社會目的,由公費提供社會保障的原則。也包含著倡導個人自立、自助精神和弘揚勤勞意識等意圖。護理保險的出現所造成的社會保障從社會化向市場化過渡,對于東方式的文化傳統也產生了深遠的影響。盡管這一制度將正值壯年的社會財富創造者從父母的病榻前解放出來,但同時也給中國社會千百年形成的社會家庭倫常體系帶來了挑戰。個體家庭不再是一個封閉的社會單位,而成為向社會開放的商業標靶。這種社會倫理的市場化,在將恩德和親情金錢化的同時,也模糊了家庭的社會邊界。如此看來,實現“老吾老以及人之老”這一中國大同社會構想的并不是親情和友愛,而是金錢和市場。現代社會保障制度對于東方國家而言更像是一把雙刃劍,使物質生活質量和精神生活的滿足彼此間似乎成為遙不可及和不可兼得的“魚肉”和“熊掌”,因此在進行制度建設的同時也應把傳統美德和道德規范的培養放到更加重要的位置上來。