城市規模與環境污染:過大還是過小?

張平淡,舒安東

(1.北京師范大學 經濟與工商管理學院,北京 100875;2.天津大學 經濟與管理學部,天津 300072)

一、引 言

改革開放四十多年來,我國城鎮化率從1979年的19.9%上升到2018年的59.58%,城市人口總數從1979年的18495萬增加到2017年的81347萬,人口在100萬以上的城市數量從2000年的90個增加到2017年的161個。中國城市正在以前所未有的速度快速擴張,越來越多的人口向城市轉移。

然而,在城市化不斷發展的過程中,工業污染、道路擁擠、住房緊張等“城市病”也接踵而至。于是,一些研究將“城市病”歸因于城市規模過大,認為控制城市規模是解決城鎮化帶來的污染問題的關鍵。不過,也有研究認為,“城市病”并不是由于城市規模過大造成的,而是因為城市規模不夠大,使得一些污染處理設施的運行效率不高引起的。

從環境保護的角度看,我國城市規模究竟是過大還是過小?本研究利用2003—2016年我國地級及以上城市的平衡面板數據,實證檢驗城市規模與環境污染的關系,以期為科學判斷城市規模、促進城市可持續發展提供更多經驗證據和決策支撐。

二、文獻綜述

現有研究對城市規模與環境污染關系的討論,主要有如下三種觀點。

第一種觀點認為,城市規模擴大會緩解環境污染。Satterthwaite(1997)在對亞、非、拉發展中國家的研究中發現,小城市污染問題最為嚴重,污染隨城市規模擴大呈緩解趨勢[1]。王健和甄慶媛(2017)認為,城市人口規模和工業二氧化硫(SO2)排放量呈負相關關系[2]。陳陽和唐曉華(2018)認為,城市規模發展存在紅利,城市規模的擴大將減少環境污染,因此要發揮大城市與特大城市的集聚力,發展中小城市人口規模,充分釋放其紅利[3]。鄭怡林和陸銘(2018)發現,全國城鎮化、城市人口增長不僅不會加劇環境污染,反而可以通過產業集聚和人口集聚的規模效應達到節能減排的效果,人口集聚和經濟集聚有利于降低單位GDP污染物排放強度[4]。王星(2016)認為,城市規模的擴大使霧霾污染加劇,但如果單獨看超大城市、特大城市和大城市,城市規模會對霧霾污染產生抑制作用[5]。

第二種觀點認為,城市規模與環境污染之間的關系是非線性的。李泉和馬黃龍(2017)發現,我國大、中城市的人口集聚程度與環境污染存在倒U型關系,目前我國處在曲線右側,人口集聚有助于減少環境污染[6]。文雯和王奇(2017)認為,在全國范圍、中等城市、特大城市和超大城市,城市規模與污染均呈倒U型關系,小城市規模的擴大有利于降低環境污染,而大城市規模與污染則呈正N型關系[7]。汪慧玲等(2017)發現,城市群規模與環境污染之間呈倒N型關系,當城市群規模小于5919.6萬時,環境污染隨城市群規模的擴大而減少,當城市群規模在5919.6萬~9790.67萬之間時,城市群規模的進一步擴大將不利于環境質量改善,跨過這一區間后則有助于減少環境污染[8]。

第三種觀點認為,城市規模擴大會加重環境污染。Oliveira et al.(2014)對美國的數據研究發現,人口每增多1%,人均二氧化硫排放量的增長幅度將大于1%[9]。不過,持有這種觀點的研究數量不多。

三、研究設計

(一)模型設定與變量定義

為檢驗城市規模與環境污染之間的實證關系,整理2003—2016年我國286個地級及以上城市的相關數據,基于現有研究,設定如下計量模型:

其中,因變量為環境污染(pollu),分別用該城市工業廢水排放量、工業SO2排放量、工業廢水排放強度(工業廢水排放量與GDP的比值)、工業SO2排放強度(工業SO2排放量與GDP的比值)表示。自變量為人口規模(pop),用該城市的年末全市總人口表示,以此反映城市規模。控制變量包括:人均GDP(gdp)及人均GDP的平方(gdp2),加入這兩個變量是基于環境庫茲涅茨(EKC)假說,以控制經濟發展水平對環境污染的影響;產業結構(ind),用該城市第二產業總產值占GDP的比重表示,以此控制經濟結構對污染的影響;能源消耗(energy),借鑒文雯和王奇(2017)的方法,使用該城市社會消費品零售總額來表征城市能源消費規模;技術進步(tech),借鑒王星(2016)的方法,采用該城市公共財政科學技術支出代表研發投入,技術進步對環境污染的影響方向是不確定的,一方面,科研投入會帶來生產和環保技術進步,提高能源的利用率,減少污染排放,另一方面,技術進步還會提高生產效率,擴大生產規模,進而加重環境污染。為了消除異方差對回歸結果的影響,對除產業結構外的其余變量都取自然對數。

(二)數據來源說明

將我國286個地級及以上城市作為研究對象,為了保證樣本是平衡面板,對個別城市進行了調整。樣本剔除了自2011年起取消的巢湖市,2011年新設立的畢節市、銅仁市,2012年新設立的三沙市,2013年新設立的海東市,2015年新設立的儋州市,以及港澳臺地區。所有數據來源于《中國城市統計年鑒》(2004—2017年)。

四、回歸結果

(一)描述性統計

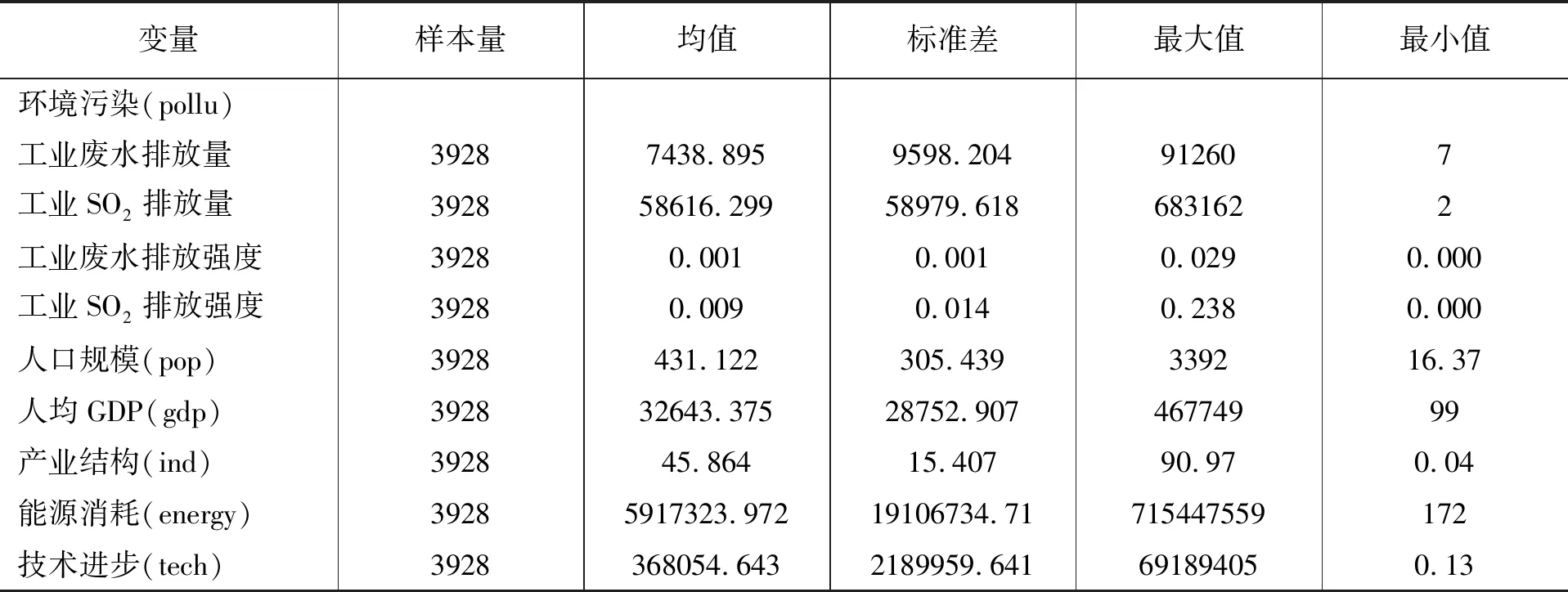

下頁表1列出了主要變量的描述性統計結果。由表1可以看出,中國城市規模存在較大差異,人口規模(pop)的平均值為431.122,最大值為3392,最小值僅為16.37,標準差為305.439,分散程度較大。也正是因為城市規模的這種差異化分布,使得我們的生態環保政策需要也應當充分考慮城市規模的異質性。

(二)回歸結果

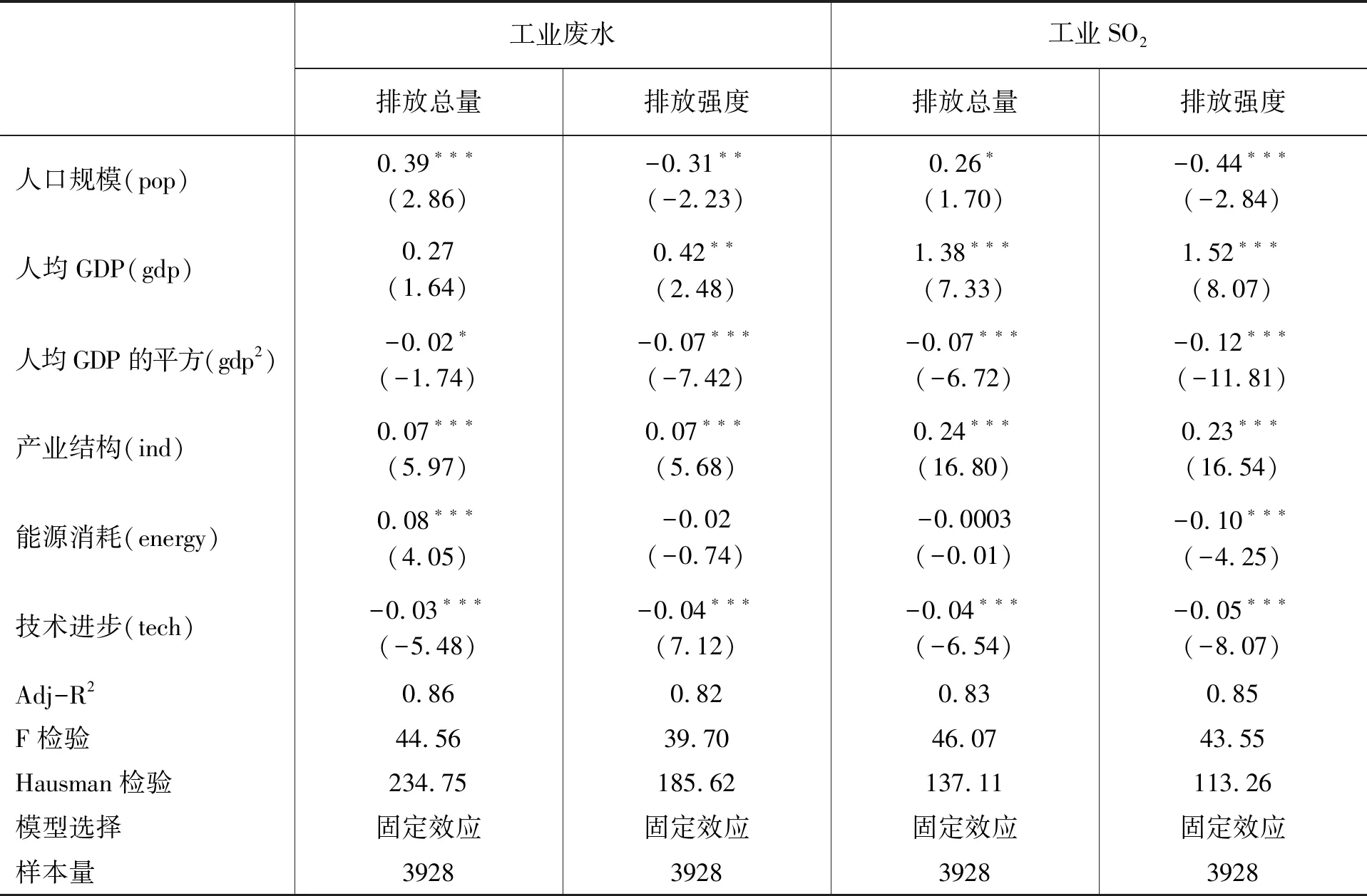

利用豪斯曼(Hausman)檢驗對模型進行判斷,發現由于數據特點,本研究適用于面板數據的固定效應模型。分別以工業廢水排放總量和排放強度、工業SO2排放總量和排放強度作為因變量,對實證模型進行估計(見下頁表2)。

由表2可以看出,在以工業廢水排放總量和工業SO2排放總量表示環境污染的回歸中,人口規模(pop)的估計系數均顯著為正,說明城市人口的增加和規模的擴大必然會引起污染總量的增加,這是與城市擴張伴隨的人口和產業集聚相伴而生的。但在以工業廢水排放強度和工業SO2排放強度表示環境污染的回歸中,人口規模(pop)的估計系數均顯著為負,說明盡管城市規模的擴大不利于減少污染總量,卻有助于降低污染排放強度。在某種程度上,排放強度更能夠反映出技術水平和環境績效,因此,從整體來看,城市規模的擴大有助于降低污染排放強度,改善生產和生活方式,提高環境效率。不能僅僅從大城市的污染總量增加出發,簡單地認為城市規模越大,污染越嚴重,而是應當算一個賬:如果將大城市的總人口分割成若干個小城市,這些小城市的污染排放總和與大城市污染排放總量相比,究竟哪個更多?根據污染排放強度的回歸結果,可以認為,若干小城市的排放總和一定高于一個大城市的排放總量。因此,城市規模的擴張有利于保護環境,中國城市規模不是過大。

表1 主要變量的描述性統計

表2 回歸結果

注:*、**、***分別表示估計系數在0.1、0.05、0.01的水平上顯著;括號中的數字表示T值;篇幅原因,常數項的估計系數略去

控制變量的估計結果也有一定的啟示:首先,除工業廢水排放總量的回歸外,其余三列回歸中,人均GDP(gdp)的估計系數均顯著為正,人均GDP的平方(gdp2)的估計系數均顯著為負,說明中國城市符合EKC假說,隨著經濟發展水平的提高,環境污染呈現出先遞增后遞減的倒U型趨勢。產業結構(ind)的估計系數均顯著為正,表明第二產業所占比重越高,城市污染越為嚴重,產業轉型升級對于提高城市環境質量至關重要。能源消耗(energy)的估計系數在工業廢水排放總量的回歸中顯著為正,在工業SO2排放強度的回歸中顯著為負,在其余兩列回歸中均不顯著,說明中國城市的能源消耗與污染尚未呈現出有規律的關系,這可能與各城市的產業特點和空間分布有較大關系。技術進步(tech)的估計系數在四列回歸中均顯著為負,說明中國城市的技術進步顯著降低了污染總量和污染強度,加大研發投入,促進技術進步仍然是實現城市綠色發展的重要途徑。

五、主要結論與政策建議

本研究基于我國2003—2016年286個地級及以上城市的面板數據,從工業廢水排放總量、工業廢水排放強度、工業SO2排放總量、工業SO2排放強度四個方面衡量城市環境污染,檢驗城市人口規模對環境污染的影響。研究發現,城市規模越大,工業廢水和工業SO2排放總量越多,但排放強度越低。因此,中國城市規模并不是過大。盡管人口增多會導致更多的污染排放總量,但是人口集聚帶來的經濟收益大于其帶來的污染治理成本,人口增速大于污染增速,那么人口規模擴大反而有利于改善環境。因此,應當進一步放開大城市人口限制的政策,充分利用城市規模擴大帶來的集聚效應,使產業集聚相互合作,充分利用公共資源,高效使用能源,提升能源消費結構,增加對綠色能源的使用,進而增強環保能力。