家庭金融文化、認知偏差與金融資產選擇

——基于CFPS數據的經驗分析

■趙當如,賈 俊,劉 玲,李小軍

本文在理論上借助行為經濟學的雙曲線時間貼現模型刻畫家庭金融文化對金融資產選擇行為的影響機制。在實證上基于中國家庭追蹤調查(CFPS)2010、2014和2018年數據,從家庭金融文化資本稟賦和家庭金融文化資本增速兩個方面,研究家庭金融文化對金融資產選擇的影響。結果表明:相比金融文化資本稟賦,金融文化資本增速更能促進家庭風險金融資產的選擇。機制檢驗發現:家庭金融文化稟賦對自信上的認知偏差有非線性影響,當金融文化稟賦越高時,對過度自信的正向效果越明顯,從而促進家庭風險資產的選擇;家庭金融文化資本增速通過對基本金融知識和高級金融知識水平的影響作用于風險金融資產選擇。

一、問題的提出

黨的十九大指出我國社會的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要同不平衡不充分發展之間的矛盾,同時也特別提出了要拓寬居民收入的渠道來達到提高生活水平的目的。而居民通過參與金融市場投資就是一個拓寬收入渠道的絕佳選擇。根據中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,下稱CFPS)數據表明,2010年我國居民擁有金融產品比例為6.10%,到2018年為5.75%。按城鄉分,2010年城鎮居民金融產品擁有率為12.3%,鄉村為0.68%,到2018年城鎮鄉村分別為9.92%、1.16%。盡管城鄉居民家庭金融市場參與率差距近年來逐漸縮小,但是城鄉差距依然較大,而且我國總體參與率也并沒有突破性的上升,甚至略微下降,表現出“不平衡的有限參與”。這種不平衡的“有限參與之謎”就成為我國家庭金融研究的首要問題。

目前關于家庭金融資產選擇行為的研究主要集中家庭外部環境、家庭層面和個人層面三個方面。也有部分學者從文化角度出發研究文化與金融行為。Stulz&Williamson(2003)發現不同宗教信仰國家和語言國家,借債行為顯著不同,且對其國家開放程度、制度體系也有顯著的影響,同時不同文化地域的股票市場參與情況和債務情況顯著不同;潘黎等(2015)通過對中國和美國微觀數據發現宗教派別與家庭借款行為有緊密的聯系。還有部分學者直接從屬于文化大類中的金融文化出發進行研究:Fligstein&Goldstein(2015)利用1989~2007年的美國數據發現由于不同階級人群的金融文化不同,中產階級以上家庭理財管理行為與其他階級有明顯的差別;黃新建和萬會琴(2017)通過對我國A股數據的實證發現地區金融文化、銀行關聯與企業委托理財行為有密切的關系。從已有研究來看,雖然關于文化與金融的研究已有一定深度,但文化對金融領域的作用機制并不清晰,在規范的數理分析上難以技術表達,關于金融文化與金融行為的研究較少,相關研究也主要是從宏觀金融文化層面入手,鮮有文獻進行微觀層面的家庭金融文化與資產選擇行為關系的研究。家庭作為金融決策重要而基礎的單元,家庭決策者從出生到死亡幾乎時時刻刻都受到家庭文化的熏陶,本文猜測家庭金融文化是導致我國“有限參與”的直接原因。文化資本作為文化的物質構成的重要載體,對經濟有著重要影響。類似的,家庭金融文化與金融資產選擇行為有著緊密的聯系。家庭文化資本影響著金融主體的思考方式,使其認知上形成偏差,從而導致金融資源配置行為的差異。因此,本文從文化資本出發研究家庭金融文化對金融資產選擇行為影響。

二、理論分析與假說

(一)金融文化內涵

金融文化從屬于文化,是指金融活動參與者的價值、準則和觀念等。金融文化是人在金融實踐中創造的,同時又指導人的行為,這是一種文化的沉淀累積,在區域金融文化中表現極為明顯。例如,江浙地區由于位置靠海,與外界經商交流頻繁,這使當地居民逐漸形成了經濟開放意識,成為了歷朝歷代的繁華之地。家庭金融文化是在區域金融文化基礎上對文化單元的縮小,其含義是指家庭金融決策者的金融精神、觀念。同區域金融文化一樣,家庭金融文化也是家庭歷史文化的積累沉淀,是由人和資金的實踐形成的,因此金融文化資本積累是金融文化的顯著特征。如果只將文化資本稟賦代表文化,顯然是片面的,文化資本的累積需要累積速度,因此將文化資本累積速度和文化資本稟賦一同視為金融文化的特征,顯然更加合適。

(二)家庭金融文化的影響途徑

第一,家庭金融文化通過家庭決策者自信偏差來影響家庭金融市場參與和選擇。理性視角下,豐富的文化對增強自信層面上有資源優勢、精神優勢和實踐優勢。但在行為經學視角下,個體會在認知上形成偏見,從而產生自信偏差,其中包括對自身的知識認知偏差和信念上的偏見。家庭金融文化底蘊越濃厚,金融文化水平就越高。家庭決策者會受家庭金融文化的影響而產生金融知識自信偏差,從而影響家庭金融資產選擇。

第二,家庭金融文化通過影響家庭決策者客觀金融知識來影響家庭的金融市場參與和選擇行為。家庭文化是由金融主體實踐而成,并在反過來培養人的思維理念,因此金融文化底蘊濃厚的家庭,其金融知識豐富,參與金融市場概率越高,持有風險金融資產越多。但是隨著金融業的發展,金融創新的推進,舊的金融文化稟賦帶來的知識已經不能滿足家庭金融決策分析,需要更多前沿知識積累。同時積累的基本金融知識和高級金融知識對家庭參與風險投資的影響不同,高級金融知識能使家庭更加愿意參與金融市場投資。因此金融文化資本積累速度對家庭參與風險投資起到重要的作用。

(三)理論模型

本文利用行為經濟學中的雙曲線貼現模型來刻畫家庭金融文化對風險金融資產選擇的影響機制。文化是時間偏好形成的重要因素(Becker&Mulligan,1997),雙曲線貼現模型允許改變時間偏好結構。金融資產選擇行為帶來的效用在于金融資產的收益,投資決策要求金融資產收益能提供至少不低于即時消費所帶來的滿足感。家庭的跨期效用模型可表示為:

其中,家庭的貼現因子結構為{1,βδ,βδ2,…βδt}。當期效用ut被賦予權重1,投資者在未來t期與t+1期的長期貼現因子為δ(0<δ<1),在當期和下一期的短期貼現因子為βδ。其中,β用來刻畫家庭在短期貼現中因金融文化差異導致的認知偏差。在以往的研究中,一般通過對β取值設定來代表不同短期時間偏好。與此不同的是,本文的短期貼現率β不再代表時間偏好差異,而是由金融資產未來收益信息的利用程度所形成的認知偏差。事實上,對于相同資產選擇配置來說,每個家庭得到的收益值相同,但由于自身自信偏差和金融知識的不同而導致對一系列收益數值的利用程度不同。有些家庭可以充分利用金融資產收益率的均值、方差等信息,因此收益給他們帶來的效用貼現較高,即β>1。反之,家庭自身由于金融知識的限制或自信度不足,使得β<1。當β=1時,模型退化為指數貼現模型,此時家庭決策者沒有認知偏差。

1.基本模型

結合研究內容,本文在模型(1)的基礎上進行了改變。假設家庭生存兩期,分別是t=1,2。第1期是家庭做出金融資產選擇決策時期。在第2期時由于金融資產帶來的收益而帶來的即期效用。假設單位家庭每一時期除金融資產帶來恒定收入為y,用于消費和金融理財(儲蓄及投資),且在每一期用盡。根據弗里德曼的永久收入假說,人們消費量取決于能夠預期持續穩定的收入,因此家庭部門的每期消費為常數,因此用于金融理財份額也為恒定值。在這里,假定家庭用于金融理財資金量為單位1,令家庭金融決策主體在當期決定的風險金融資產比例為θ,則無風險金融資產比例為1-θ;無風險金融資產收益率為r,風險金融資產為r。由于無風險金融資產收益穩定,因此家庭對其不會產生認知偏差,即β=1。根據模型(1),家庭在t=1期對無風險資產的貼現因子為{1,δ},風險資產的貼現因子為{1,βδ}。最后,假設效用函數為自然對數函數,則家庭在t=1期的效用最大化目標函數為:

其中,θ*為最優風險金融資產選擇比例。結果可以發現θ*是關于β的增函數,當β=1時,家庭不存在認知偏差,此時風險金融資產和無風險金融資產配置比例均為1/2。當β>1時,風險金融資產配置比例高于無風險金融資產。

2.模型擴展

本文將β表達形式詳細化。令家庭文化資本稟賦為k0,家庭金融文化資本增長速度為k,且折舊率為c。由于目前金融發展迅速,金融文化資本利用程度低,因此c值較高。客觀金融知識水平為f,自信偏差程度為ε。其中,ε>0表示自信過度,ε=0表示無自信偏差,ε<0表示自信不足。根據上文的分析,假設金融知識與家庭文化資本量成正比,為了簡化模型,假定比例系數為1,即f=(1-c)k0+k。自信偏差與金融文化資本稟賦成正比,即ε=ak0,且設定|ε|<c/2。因此綜合可得以下等式:

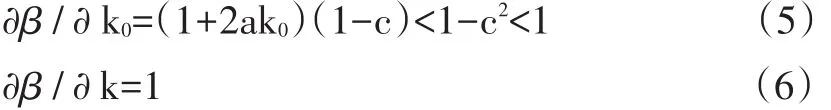

接著對k0和k分別求偏導,結果如下:

可以發現 ?β/?k0<?β/?k。又 ?θ/?β >0,故?θ/? k0<?θ/? k。由于c值較高,1-c2接近于0,又?θ/?β=1/(1+β)2<1,因此?θ/?k0>0接近0,這說明家庭金融文化資本稟賦對家庭金融資產持有比例的線性影響程度很小,甚至影響不顯著,而金融文化資本積累增速對家庭金融資產比例的影響則顯著大于金融文化資本稟賦,但如果從金融文化資本整體看,家庭金融文化對家庭金融資產持有比例有促進作用。因此,提出本文的假設1。

H1:相比金融文化資本初始稟賦,金融文化資本累積速度更能促進家庭風險金融資產的選擇。

然后,對a求偏導,可得:

可知a對β有非線性影響,隨著k0的增大對β的影響逐漸增大。因此,θ與a呈正相關關系。可提出本文的假設2。

H2:家庭金融文化稟賦對自信偏差有非線性影響,當金融文化稟賦越高時,對過度自信的正向效果越明顯,從而促進家庭風險資產的選擇。

最后,根據前文家庭金融文化影響途徑理論分析部分,本文提出研究假設3。

H3:家庭文化資本增速通過影響家庭基本金融知識和高級金融水平來決定家庭金融資產選擇行為。

三、數據、變量及方法

(一)數據來源

本文實證部分使用的數據來源于2010年、2014年和2018年的CFPS數據。將2010年的CFPS數據中所需要的變量根據受訪者家庭編號和受訪者編號,分別匹配合并到2014年和2018年CFPS數據中。本文主要使用的是家庭經濟問卷、家庭成員問卷和個人問卷,由于家庭經濟問卷中的回答人是“財務回答人”(包括本文接下來所用到的金融知識和金融文化相關指標),因此本文根據家庭成員問卷中“儲蓄、投資、保險由誰說了算?”該問題中回答為“財務回答人”的編號進行匹配,從中初篩出9609個有效個案。

(二)變量選取

1.被解釋變量

為詳細研究家庭金融文化對家庭金融資產選擇行為的影響,本文從家庭經濟問卷中的“金融資產與債權債務”部分中選擇“金融產品種類”“家庭金融產品總價(元)”“家庭金融資產總額(元)”三個問題作為家庭金融資產選擇方式與程度的問題。“金融產品總類”問題回答有“股票”“基金”“國債”“信托產品”“外匯產品”“其它金融衍生品(如期權、期貨)”和“以上都沒有”,當回答為“以上都沒有”時,取值為0,當回答為其它選項時,取值為1,并將此變量作為家庭風險資產選擇概率研究的被解釋變量。將家庭金融產品總價占家庭金融資產總額的比值作為研究家庭風險金融資產選擇比重的被解釋變量。

2.主要解釋變量

(1)家庭金融文化指標

本文將家庭金融文化資本稟賦和家庭金融文化資本增速兩個變量作為描述家庭金融文化的指標。家庭金融文化資本稟賦可理解為家庭構成初期的初始金融文化資本稟賦,家庭所在地的金融文化濃厚程度可以作為家庭金融文化資本初始稟賦替代變量。本文從CFPS2010年的家庭問卷中,選取問題“從您家以日常方式到最近的市(鎮)商業中心需要花多長時間?”的回答值的對數值作為家庭金融文化資本初始稟賦。如果家庭到商業中心的時間越短,說明家庭住址所在地金融文化氛圍越濃厚,家庭金融文化資本初始稟賦越多。對于家庭金融文化累積增速變量,在CFPS2010年的成人問卷中,選取問題“您關注經濟新聞的頻率如何?①問卷中的原始問題為“您是否關注下列新聞?”和“關注其頻率如何?”,本文將其合并為“您關注經濟新聞的頻率如何?”,回答選項有“經常關注”、“有時關注”、“很少關注”、“從未關注”,取值分別為5、3、1、0。”的回答作為其替代指標,關注經濟新聞頻率越高,說明金融文化資本積累速度越快。

從圖1和圖2可以看出:城鎮家庭金融文化資本平均增速高于鄉村,城鎮地區高金融文化資本增速家庭占比較多,而鄉村地區高金融文化資本增速家庭占比較低;城鎮家庭平均金融文化稟賦高于鄉村家庭平均金融文化稟賦。另外,本文還從2010年中的“請選擇一項最能描繪被訪村/居具體類型的選項”問題的回答作為家庭金融文化資本稟賦的補充衡量指標。該指標根據回答結果賦值:回答為“鎮中心商業區”取值為1,其他取值為0。對應地,在最新的2018年的CFPS選取問題“互聯網商業活動的頻率(次)”的回答作為家庭金融文化資本積累速度補充衡量指標。這里需要說明的是:問卷中該變量是負向指標,取值越高說明互聯網商業活動的頻率越低,表示家庭金融文化資本增速越低。以上兩個補充指標估計結果在穩健性檢驗部分報告。

為了比較兩種家庭金融文化指標對家庭金融資產選擇的影響效果,本文將其作對數處理后放入計量模型中,因此估計的系數值即為彈性。若系數越大,則對家庭金融資產選擇的影響效果也就越大。為了保證研究樣本中家庭從2010年初訪到2018年從未換過家庭住址,根據2014年和2018年問卷里有關家庭是否搬遷問題中剔除搬遷過的家庭,從而再從初篩的9609個樣本中精篩出9448個樣本。

(2)客觀金融知識指標

2014年的家庭經濟問卷中有專門的金融知識問題模塊①該模塊涉及到的題目包括定期利率、計算一年本息和、復利、通貨膨脹、時間價值、股票和基金的區別、股票投資風險、央行職能、金融產品風險、基金含義、理財產品含義和股票市場功能。,該模塊一共有13道題。根據單德朋(2019)對金融知識分類方法,將金融知識問題分為基本金融知識問題和高級金融知識問題兩個部分,前5道題是關于基本金融知識問題,后8道題是關于高級金融知識問題。為了得到金融知識、基礎金融知識、高級金融知識三個指標,本文使用了兩種方法:第一種,使用因子分析法對以上三個指標進行擬合;第二種,將問題回答正確個數加總值作為這三個指標衡量方式。

(3)自信偏差指標

依據Kramer(2016)的研究,自我評定的金融知識水平中不能被測評金融知識水平所解釋的部分定義為自信偏差。本文可以得出以下公式:

式8中Ofli表示客觀測評的金融知識水平,Sfli表示自我評價的金融知識水平,ui即為自信偏差。在2014年家庭問卷中的金融知識模塊,有一項提問“您認為您的金融知識水平?”可以作為主觀金融知識評價的數據支撐,根據問卷中的賦值情況①問卷中對該問題的回答及其賦值分別為:遠高于同齡人的平均水平=1;高于同齡人的平均水平=2;大約處于同齡人的平均水平=3;低于同齡人的平均水平=4;遠低于同齡人的平均水平=5。取值越高,表明自評金融知識水平越低。,可以得出主觀自我評價的金融知識指標。然后分別通過因子分析和答題正確個數加總得到客觀金融知識水平來算出兩種自信偏差指標。

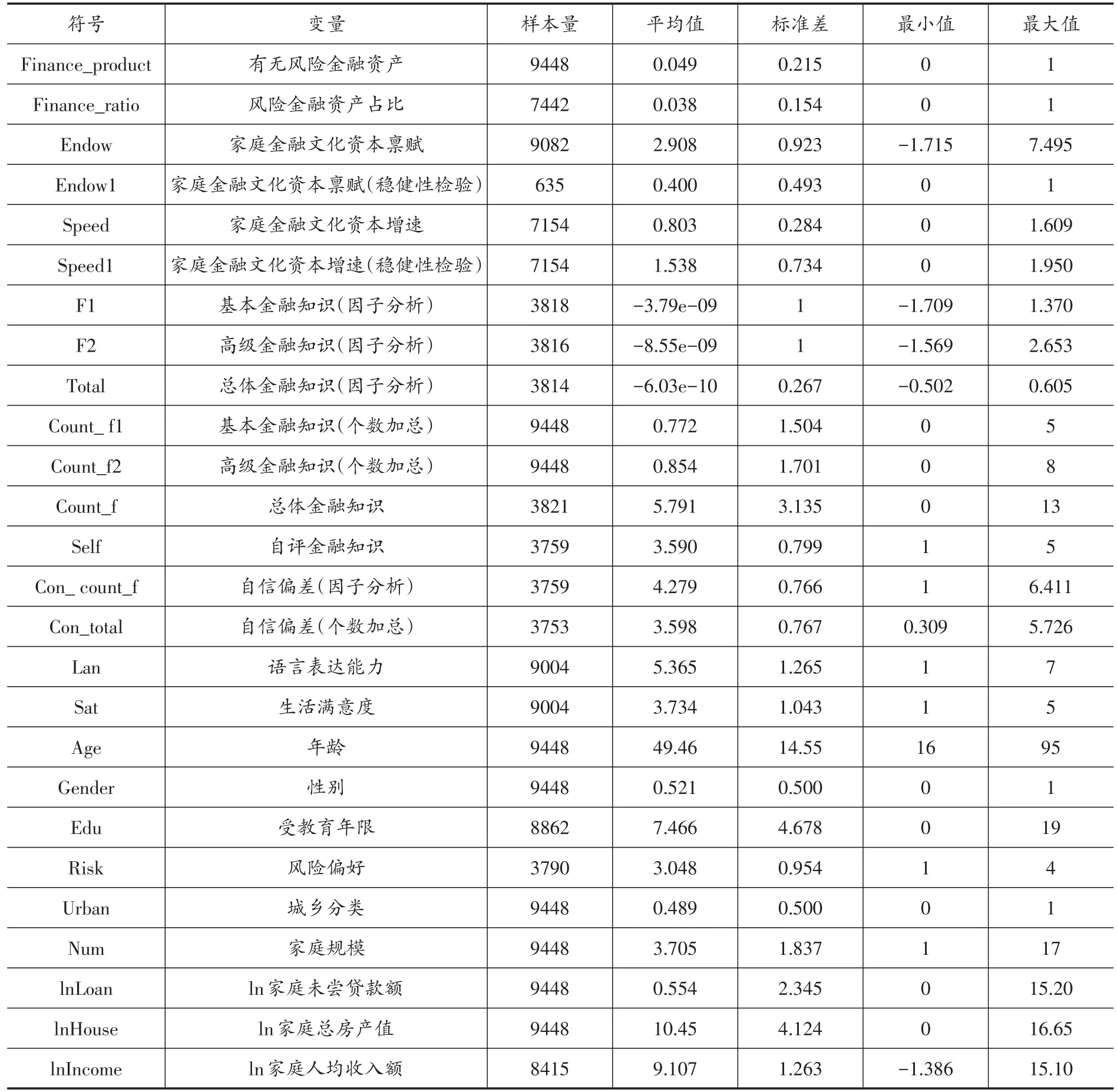

表1 變量描述性統計

3.控制變量

本文的控制變量分為戶主和家庭兩類控制變量。戶主個體特征方面的控制變量包括性別、年齡、學歷、黨派、風險偏好、語言表達能力、對生活的滿意度。家庭特征方面的控制變量包括家庭規模、城鄉分類、人均收入對數、家庭總房產值對數、家庭待償貸款額對數。

(三)實證方法

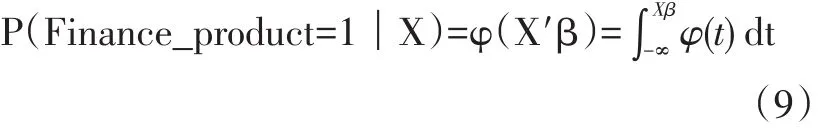

1.家庭風險金融資產選擇概率

本文以家庭是否擁有風險金融資產作為被解釋變量,考慮到是否擁有金融產品這一變量為二元離散變量,可以采用Probit模型進行研究。具體地,假定擁有高風險金融資產的概率為:

Finance_product表示家庭是否擁有高風險金融資產的虛擬變量;X為解釋變量,包括核心解釋變量和控制變量。

2.家庭風險金融資產選擇比重

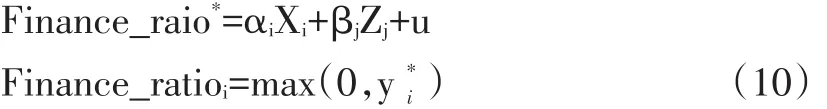

為了研究家庭文化對風險金融資產選擇比重的影響,本文以風險金融資產占比(Finance_ratio)作為被解釋變量,利用Tobit模型進行估計,模型設定如式10所示。其中,Xi表示主要解釋變量,Zi表示控制變量,u為擾動項,滿足正態分布。

四、模型回歸結果

(一)基準模型回歸結果

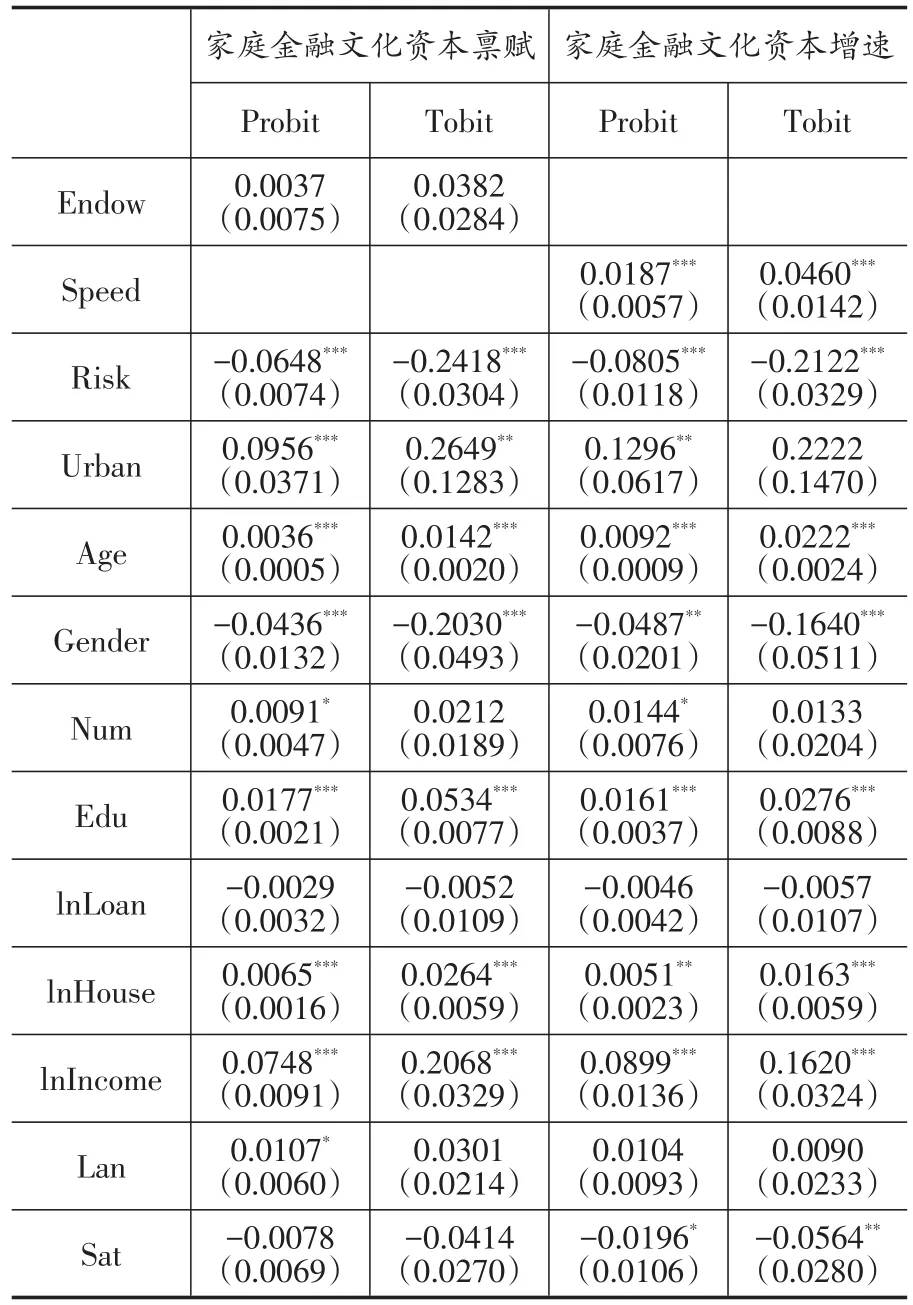

通過基準模型回歸結果來看(表2),家庭金融文化資本增速變量Probit模型和Tobit模型的估計結果分別為0.0187、0.0460,在5%水平上顯著,表明金融文化資本增速對家庭風險資產的持有概率和比率有著正向影響。金融文化資本增速的提高會提升客觀金融知識水平,包括基本金融知識和高級金融知識,而客觀金融知識增加會促進家庭金融市場參與(尹志超等,2014),因此金融文化資本增速的提高促進了家庭參與金融市場風險投資。家庭文化資本稟賦變量回歸系數為正,但未通過5%顯著性水平檢驗,這說明家庭文化資本稟賦對家庭風險金融資產的持有的正向影響不顯著,影響效果小于金融文化資本增速。這有可能是當家庭金融文化資本稟賦在較小的時候,對家庭參與金融市場沒有顯著影響,而當稟賦達到一定程度時,提升了家庭自信程度,從而促進了家庭參與金融市場,根據以上結果,假說H1得到驗證。

表2 家庭金融文化與金融資產選擇

控制變量中,風險偏好的估計系數顯著為負,這說明風險越厭惡,持有風險金融資產的概率和比例越低,城鄉分類估計系數為正,這說明城鎮家庭持有風險產品的概率和比率較高,這與以往研究結論一致。年齡顯著地提高了家庭風險金融資產持有,這是因為隨著年齡增加,投資經驗逐漸豐富,促進了家庭風險投資。金融決策者性別為男性的家庭參與金融市場概率和風險投資比例高于女性,這與肖作平和張欣哲(2012)結論一致。此外,教育程度、家庭收入和家庭房產價值均能促進家庭參與金融市場投資。

(二)穩健性檢驗

1.得分傾向匹配法

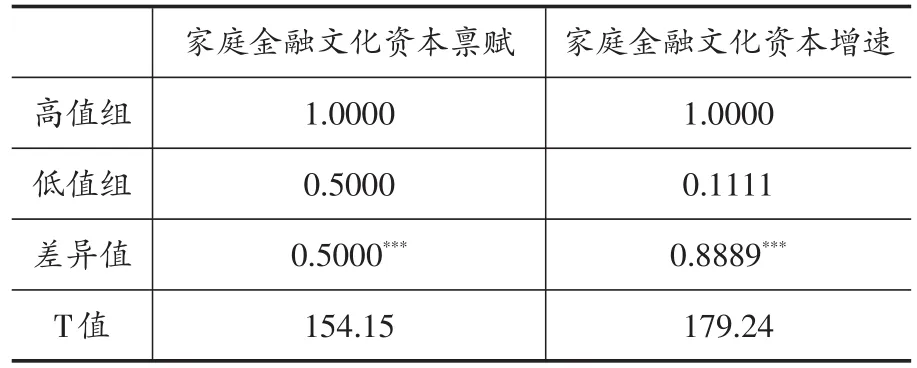

本文采用得分傾向匹配法(PSM)來解決家庭金融文化與金融資產選擇的潛在內生性問題。具體方法為:首先,定義二維虛擬變量D={0,1},其中D=1表示高值組,代表金融文化濃厚程度較高的家庭。D=0表示低值組,代表金融文化濃厚程度較低的家庭;然后,算出金融文化變量的平均值,以平均值界定高低值組;接著,利用Logistic方程得到樣本傾向值,選取卡尺內最近鄰匹配法根據該值匹配,并進行平衡性檢驗;最后,計算出ATT(平均凈處理效應)。本文用Y1i和Y0i分別表示高值組和低值組家庭的風險金融資產選擇情況,則處理組的平均處理效應為:

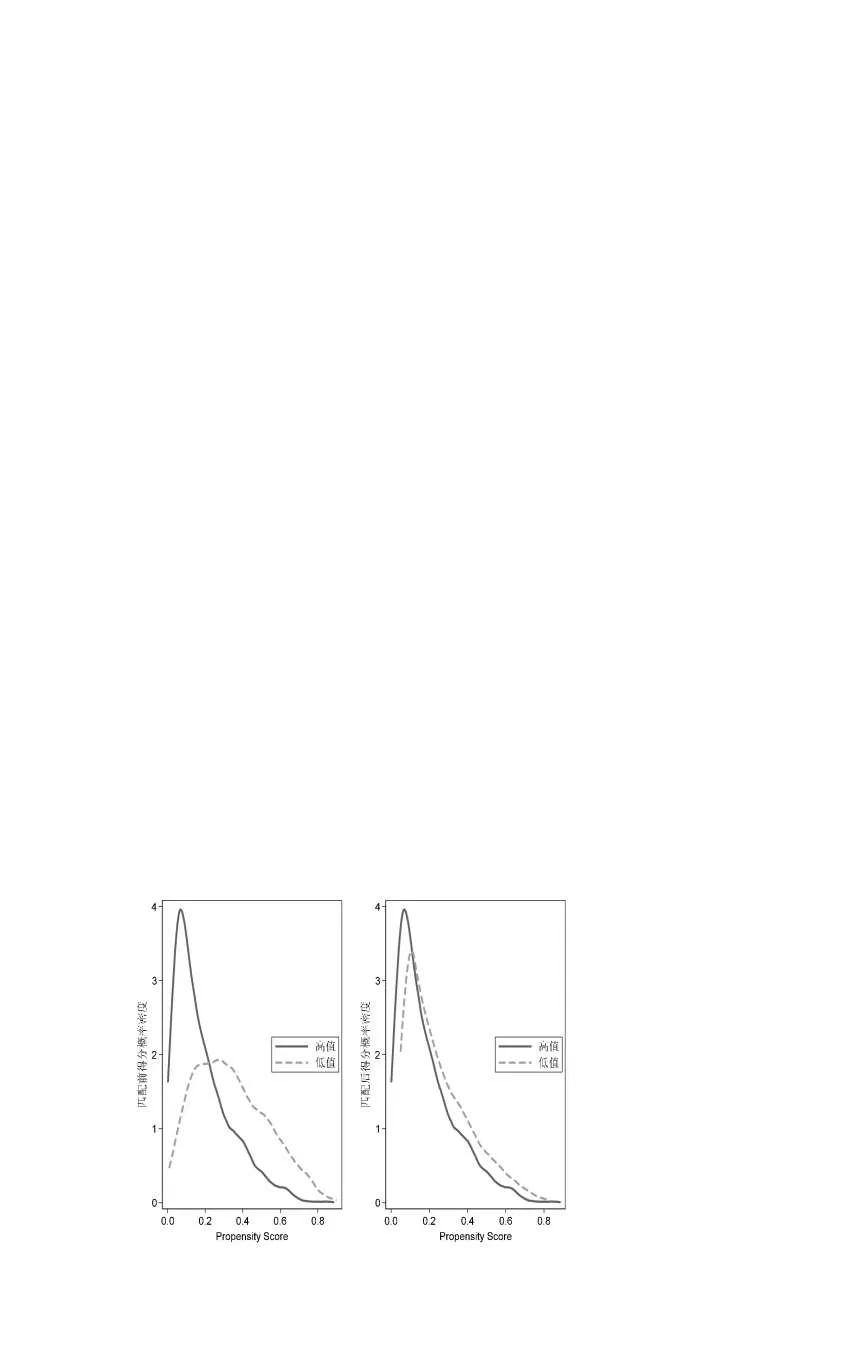

圖3 卡尺內最鄰近匹配前后傾向值核密度圖對比

表3 核心解釋變量因果推斷結果

圖3為傾向值核密度圖表示平衡性檢驗結果。匹配前“高值”與“低值”兩組家庭傾向值分布概率差異較大,匹配后核密度分布幾乎趨于一致,這說明通過平衡性檢驗,樣本匹配成功。最后,根據匹配結果計算ATT,結果表明(表3)家庭金融文化資本增速變量的ATT值顯著且符號與基準回歸結果一致,這說明基準回歸結果的穩健性。關于差異值的絕對值比較,家庭金融文化資本增速變量高于家庭金融文化資本稟賦變量,這說明家庭金融文化資本增速對風險金融資產的持有影響更大。另外,家庭金融文化資本稟賦變量的ATT值同樣顯著,這與基準模型估計結果不符,原因在于PSM法是只分為高低值兩組比較差異,因此家庭金融文化資本稟賦對風險資產持有的影響可能是非線性影響,在接下來的機制檢驗會具體分析。

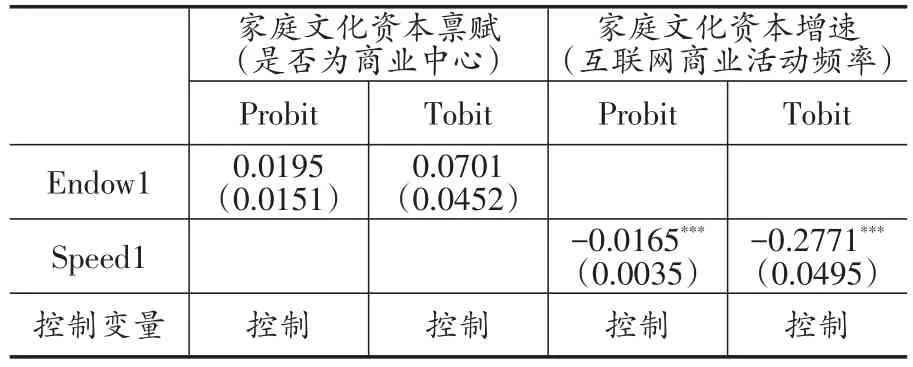

2.替換家庭金融文化變量

本文采用家庭金融文化另外兩個替代變量Endow1(是否為商業中心)和Speed1(互聯網商業活動頻率)作為穩健性檢驗。表4的估計結果顯示:家庭文化資本稟賦變量回歸系數不顯著,家庭金融文化資本增速回歸系數顯著為負,由于互聯網商業活動頻率變量是負向指標,因此其對家庭金融資產選擇作用方向與基準模型基本一致,這說明家庭金融文化資本增速對家庭參與風險投資的影響高于家庭金融文化資本稟賦的影響,表明基準模型估計結果穩健。

表4 穩健性檢驗:家庭金融文化不同度量

五、路徑機制檢驗

(一)自信偏差

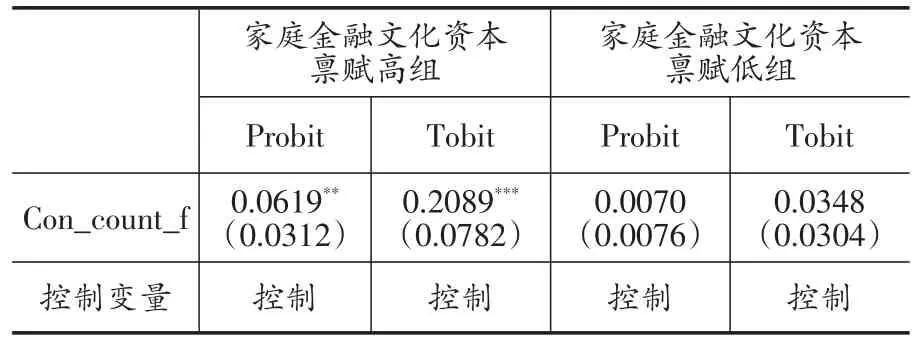

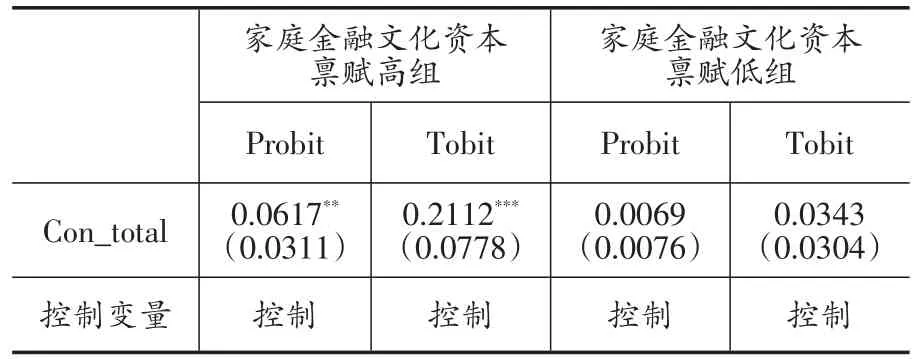

家庭金融文化資本稟賦會通過自信偏差途徑影響風險資產選擇。根據前文理論分析,結合基準模型回歸結果和PSM結果,家庭金融文化資本稟賦對自信偏差可能有非線性的影響,為檢驗此路徑機制,本文設定了如下的檢驗步驟:先將家庭金融文化資本稟賦變量以變量平均值為界,分為稟賦高組和稟賦低組(即Endow>3為稟賦低組,反之為高組),然后對這兩組以家庭風險資產是否持有(Finance_product)和持有比例(Finance_ratio)為被解釋變量,以自信偏差(Con_count_f和Con_total)作為解釋變量進行回歸,如果自信偏差變量系數顯著,則說明此路徑存在。為了保證檢驗結果的穩健性,本文還分別以因子分析得出的自信偏差指標,和個數加總得出自信偏差指標作為解釋變量進行回歸,結果如表5和表6所示。

表5 路徑機制檢驗——自信偏差(因子分析)

表6 路徑機制檢驗——自信偏差(個數加總)

結果表明,當家庭文化資本稟賦較高時,自信偏差對家庭風險金融資產的選擇有促進作用,即過度自信程度越高,家庭風險金融資產的選擇概率和持有比例也越高;當家庭文化資本稟賦較低時,自信偏差對家庭風險金融資產水平的線性影響不顯著。家庭金融文化資本稟賦對風險金融資產選擇有著非線性影響,家庭文化資本稟賦的提高促進了過度自信程度的提高,使得家庭風險金融資產持有概率和比例提高,假說H2得到驗證。

(二)金融知識水平

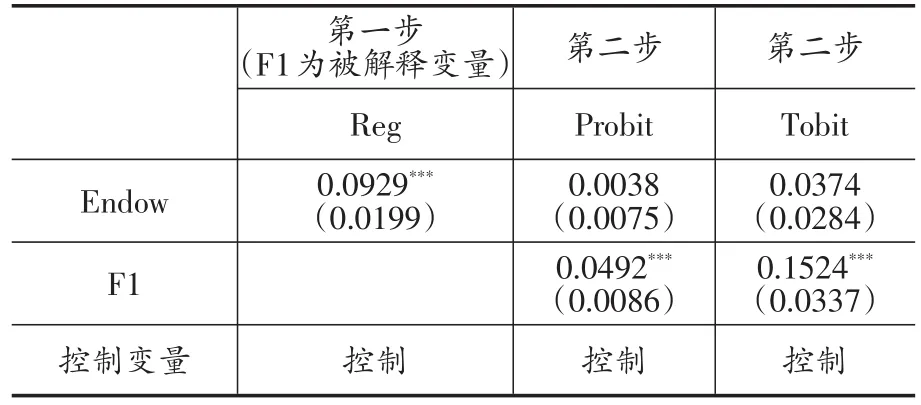

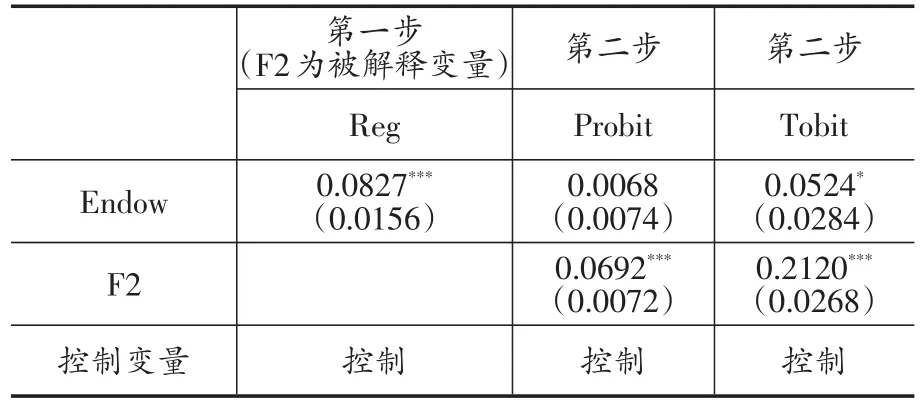

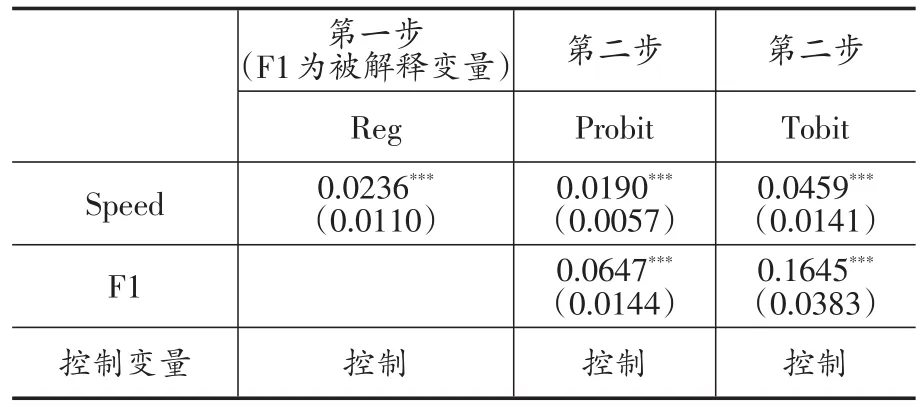

家庭金融文化濃厚程度提高會促進金融知識水平的提高,從而促進家庭風資金融資產持有。為了檢驗此機制,本文借鑒潘黎等(2015)的處理方法:第一步,先將家庭金融文化濃厚程度變量作為核心解釋變量,金融知識作為被解釋變量進行回歸,如果核心解釋變量系數顯著,則說明該路徑機制可能存在,否則停止分析;第二步,將金融知識水平變量加入基準回歸模型中,如果金融文化變量系數存在變化且顯著,金融知識水平變量系數顯著,則說明此機制路徑成立。金融知識包括基本金融知識和高級金融知識,可以將金融知識路徑分為基本金融知識和高級金融知識兩個路徑,以考察它們的異質性。同樣的,為了考察家庭金融文化的異質性,從金融文化資本稟賦、金融文化資本增速兩個角度,分別探討基本金融知識水平、高級金融知識水平在它們和家庭風險金融資產投資行為之間的路徑機制。

表7 金融文化資本稟賦、基本金融知識(因子分析)與金融資產選擇路徑檢驗

表8 金融文化資本稟賦、高級金融知識(因子分析)與金融資產選擇路徑檢驗

表7和表8結果表明客觀金融知識對家庭風險資產選擇有促進作用,但并不是家庭金融文化資本稟賦對風險金融資產選擇作用途徑。表9和表10說明家庭金融文化資本增速通過金融知識途徑來影響家庭風險金融資產選擇。進一步發現,表9和表10中Probit模型和Tobit模型中的高級金融知識(F2)的系數高于基本金融知識(F1)系數,這說明家庭金融文化資本增速的提高對高級金融知識水平提高效果更明顯;高級金融知識水平對風險金融資產選擇的影響程度更高。同時,本文將金融知識(因子分析)變量替換為個數加總得到的金融知識變量(個數加總)后進行同樣的機制檢驗,結果依然穩健,家庭金融文化中的文化資本增速的提高促進了客觀的基本金融知識和高級金融知識水平的提高,從而導致家庭風險金融資產持有概率和比例提高,因此假說H3成立。

表9 金融文化資本增速、基本金融知識(因子分析)與金融資產選擇路徑檢驗

表10 金融文化資本增速、高級金融知識(因子分析)與金融資產選擇路徑檢驗

六、結論及政策建議

本文在理論上借助行為經濟學的雙曲線時間貼現模型刻畫家庭金融文化對金融資產選擇行為影響機制。在實證上基于2010、2014和2018年CFPS的數據,從家庭金融文化資本稟賦和家庭金融文化資本增速兩個方面,研究家庭金融文化對金融資產選擇的影響。結果表明:相比金融文化資本稟賦,金融文化資本增速更能促進家庭風險金融資產的選擇。機制檢驗發現:家庭金融文化稟賦對自信上的認知偏差有非線性影響,當金融文化稟賦越高時,對過度自信的正向效果越明顯,從而促進家庭風險資產的選擇;家庭金融文化資本增速通過對基本金融知識和高級金融知識水平的影響作用于風險金融資產選擇。

在政策實施層面,本文從金融機構和政府兩個層面提出建議。金融機構層面:機構在了解客戶基本選擇金融產品意向的同時,也需要掌握其家庭社區的金融商業氛圍情況,和主觀金融知識和客觀金融知識,有針對性地為其提供金融理財產品,從而正確引導居民合理投資,避免客戶盲目自信選擇風險金融產品而遭到損失。政府層面:第一,建議各地政府部門加快商業圈、金融圈的建設,尤其要注重鄉村建設,提高金融文化氛圍,從而滲透到家庭單位,形成“看中學”,培養投資獲利的信心和意識。對于金融文化濃厚地區,政府應該積極宣傳,使居民正確、清晰自身的金融文化,從而培養其文化自信;第二,拓寬金融信息的傳播途徑,例如在農村或偏僻地區,充分利用廣播進行知識宣傳,同時大力發展互聯網基礎設施建設,為農村居民帶來更多的金融資訊,但也要及時取締散布非法、虛假金融信息渠道,從而有效提高家庭金融文化增速和金融知識水平。第三,加大對金融知識公共產品的投資力度,在基礎金融知識的教育基礎上,更注重高級金融知識教育,使居民保持理性自信,引導其有效地投資。