婉容的“三城記”

張亞萌

天津靜園,溥儀與婉容在這里居住兩年有余。如今步入修繕完畢對(duì)外開(kāi)放的靜園,Q版的“皇上皇后”在此“迎賓”,觀眾還可以在他們后面的涼亭中品嘗“皇后甜品”。

孟慧忠? 攝

長(zhǎng)春偽滿皇宮中的婉容客廳,然而她無(wú)客可待。

孟慧忠? 攝

天津靜園中的婉容臥室,床上放著吸大煙的工具。

孟慧忠? 攝

寓居天津時(shí)期,溥儀與婉容的合影。從照片上看,他們似乎也曾親密無(wú)間。孟慧忠供圖

★末代皇后婉容的一生如同一葉浮萍隨波逐流,從北京到天津再到長(zhǎng)春,天津利順德大飯店曾留下她短暫的高光時(shí)刻,長(zhǎng)春偽滿皇宮則記錄下她最不幸的歲月,最后在邊境小城延吉化作一抔黃土,讓婉容的一生極富戲劇性,更讓后世看客唏噓不已。

民國(guó)13年(1924年)11月5日上午九時(shí)許,馮玉祥派鹿鐘麟帶兵入紫禁城逼清室離宮。已退位多年、正在皇后郭布羅·婉容所住的儲(chǔ)秀宮吃著水果聊天的末代皇帝溥儀聽(tīng)到這個(gè)消息,一下子跳了起來(lái),“剛咬了一口的蘋(píng)果滾到地上去了”。

軍警將溥儀等人幽閉在溥儀“老家”——后海附近的醇親王府內(nèi);第二天,日本公使芳澤謙吉就對(duì)外宣布“容留溥儀”。當(dāng)月29日,已成“北漂”的他撇下婉容、文繡,潛入日本駐北京公使館;直至12月初,日本政府正式認(rèn)可庇護(hù)后,婉容等人才被接入公使館。

不管是形勢(shì)所迫抑或有意為之,這都不是溥儀因?yàn)樽约旱摹笆聵I(yè)”或曰前途而拋下婉容“先行一步”的唯一一次,當(dāng)然也不會(huì)是最后一次。

北京:終身大事

甚至,從兩人婚姻的“原點(diǎn)”來(lái)看,婉容都不是溥儀的首選。1922年,清室為溥儀選后,送上四張照片供他選擇,“四個(gè)人都是一個(gè)模樣,身段都像紙糊的桶子。每張照片的臉部都很小,實(shí)在分不出丑俊來(lái)。如果一定要比較,只能比一比旗袍的花色,誰(shuí)的特別些。我那時(shí)想不到什么終身大事之類的問(wèn)題,也沒(méi)有個(gè)什么標(biāo)準(zhǔn),便不假思索地在一張似乎順眼的相片上,用鉛筆畫(huà)了一個(gè)圈兒。”溥儀的圈兒畫(huà)在了文繡的相片上,但因?yàn)槎丝祷寿F妃(光緒帝瑾妃)的堅(jiān)持,當(dāng)時(shí)住在天津的婉容才被選為皇后。

入宮后,這位少時(shí)即由家庭教師教授古文、鋼琴,甚至由美國(guó)人任薩姆(Isabel Ingram)講授英文、頗為新派的貴族小姐與溥儀的關(guān)系頗為和美了一陣,他們吃西餐、看電影、騎自行車,吟詩(shī)作畫(huà)彈琴養(yǎng)狗養(yǎng)鹿,婉容還時(shí)常給溥儀寫(xiě)“Elizabeth致Henry”的英文短信——英文名字都是溥儀的老師莊士敦起的。

但也是在這一時(shí)期,婚姻的隱患與時(shí)代的烏云已經(jīng)籠罩在婉容身上——溥儀與婉容無(wú)法有正常的夫妻生活,個(gè)中原因外界猜測(cè)莫衷一是:溥儀生理欠缺或同性戀傾向,亦有一心向佛影響婚姻生活之說(shuō)。或是出于空虛,或是出于模仿,抑或?yàn)榱司徑馔唇?jīng),1924年秋,早年間受繼母恒馨影響已經(jīng)學(xué)會(huì)抽香煙的婉容習(xí)得了如何抽大煙。可以說(shuō),1922年12月1日,當(dāng)婉容乘坐的大婚鳳輦通過(guò)拓寬了的今帽兒胡同35號(hào)院及37號(hào)院的郭布羅家舊居大門(mén)、進(jìn)宮為后的那一刻,是她一生不幸的開(kāi)始。

天津:張園幻夢(mèng)

但在當(dāng)時(shí),生活尚未對(duì)婉容露出猙獰的獠牙。

民國(guó)時(shí)期,失去權(quán)勢(shì)的晚清貴胄、失利軍閥、官僚政客會(huì)紛紛蟄居天津,住進(jìn)海河兩岸的租界,形成所謂“寓公”的特殊群體。1925年2月23日,天津“寓公”群體又添重磅人物——溥儀一家坐火車到天津,暫住大和旅館,與孫中山第四次訪津相距54天后,溥儀也住進(jìn)了日租界宮島街張園。

如今位于鞍山道和山西路交口的張園,在上世紀(jì)20年代是張之洞搞洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的得力干將張彪的房產(chǎn)。張彪在園中建起西洋古典風(fēng)格的主樓“平遠(yuǎn)樓”,在主樓后面為子女建了八所住宅,取名“宏濟(jì)里”,如今叫“鴻記里”。為了迎接“皇上”,張彪又在平遠(yuǎn)樓頂加蓋了飯廳、游藝室和客廳,園內(nèi)右側(cè)為隨從和下人蓋了四間平房,還有傳達(dá)室、總務(wù)所、汽車庫(kù)等。在平遠(yuǎn)樓內(nèi),溥儀和婉容住在二樓,客廳、餐廳和各自的臥室,文繡的房間則在一樓。

在張園,遺老舊臣將溥儀出宮目為“皇上蒙塵”,拼湊了龐大的辦事機(jī)構(gòu),遺老遺少甚至遺孫都拉來(lái)當(dāng)辦事人員;溥儀在張園發(fā)“諭旨”,給活人任命官職,對(duì)死者頒賜謚號(hào)——張園給了溥儀夫婦回到封建王朝的希望,又讓他們擁有了享受現(xiàn)代文明的權(quán)利:舒適明亮的樓房代替了沉重昏暗的宮室,松軟的沙發(fā)代替了雕花木椅,席夢(mèng)思床代替了又窄又硬的睡炕,冬天室內(nèi)的暖氣代替了令人討厭的熏爐,還有隨時(shí)可以使用的沐浴設(shè)備、干凈方便的抽水馬桶。

張園不遠(yuǎn)即是段祺瑞的小舅子、北洋政府陸軍總長(zhǎng)吳光新的宅邸,很多房間更與吳府隔窗可望,因而曾發(fā)生過(guò)吳府仆人偷窺婉容更衣的風(fēng)波,但“張園對(duì)我來(lái)說(shuō),沒(méi)有紫禁城里我所不喜歡的東西,又保留了似乎必要的東西……遠(yuǎn)比養(yǎng)心殿舒服”,溥儀在《我的前半生》里也沒(méi)有掩飾對(duì)張園的喜愛(ài)。

比他更愛(ài)天津的是婉容。20世紀(jì)20年代,天津是中國(guó)北方最繁華的時(shí)尚都會(huì),故地重游則給了婉容無(wú)限的樂(lè)趣,盡管在張園她得聽(tīng)胡嗣璦進(jìn)講四書(shū)五經(jīng)、陳曾壽進(jìn)講《史記》與《唐詩(shī)三百首》,但她還能常邀老同學(xué)乘車前往萬(wàn)國(guó)賽馬會(huì)、西湖飯店舞廳,與各國(guó)名媛和時(shí)尚人士交游,上惠羅公司購(gòu)物,上中街閑游,上仙宮理發(fā)店?duì)C最流行的發(fā)型,上新明戲院看梅蘭芳的《西施》……這讓她容光煥發(fā),成為天津租界閃亮的摩登女性。

沒(méi)有了“清室優(yōu)待條例”的庇護(hù),溥儀夫婦的“寓公”生活相比宮里的排場(chǎng)自然差些,但出宮時(shí)弄出來(lái)的一大批財(cái)物,一部分被換成錢(qián),存在外國(guó)銀行里生息,一部分變?yōu)榉慨a(chǎn),按月收租金。“天津時(shí)期的購(gòu)買用品的開(kāi)支比在北京時(shí)大得多,而且月月增加,像鋼琴、鐘表、收音機(jī)、西裝、皮鞋、眼鏡,買了又買,不厭其多”,溥儀回憶,“張園又出現(xiàn)了紫禁城時(shí)代的窘狀,有時(shí)竟弄得過(guò)不了節(jié),付不出房租,后來(lái)連近臣和‘顧問(wèn)們的俸銀都開(kāi)支不出來(lái)了”。

昏天黑地的揮霍,讓溥儀每逢外出都能穿著最講究的英國(guó)料子西服,領(lǐng)帶上插著鉆石別針,手提“文明棍”,戴著德國(guó)蔡司眼鏡,渾身散發(fā)著古龍香水和樟腦精的混合氣味,身邊還跟著兩三條德國(guó)獵犬和奇裝異服的一妻一妾。

外出,無(wú)外乎吃、喝、玩、樂(lè)。“張園‘小朝廷早期,我倆姊妹、皇后甚至皇上每天最留意的是天津吃喝玩樂(lè)等新玩意。”婉容的女伴兼女仆崔慧梅后來(lái)回憶。雖然住在日租界,又有每餐準(zhǔn)備40道菜的“御膳房”,但他們卻對(duì)天津的西式餐飲和英租界的利順德大飯店青睞有加。

1930年6月24日,溥儀二妹韞和寫(xiě)日記:“下午,同皇上、皇后一起去正昌購(gòu)點(diǎn)心,又來(lái)到跑馬場(chǎng)散步。”溥儀一家在天津,大部分面包和西點(diǎn)都購(gòu)自法租界大法國(guó)路與狄總領(lǐng)事路(今解放北路與哈爾濱道)交口的正昌咖啡店,其店主是來(lái)自希臘的達(dá)拉茅斯兄弟,正昌紅火了40年,一直到新中國(guó)成立前夕。也是在大法國(guó)路上,1901年德國(guó)皇家廚師阿爾伯特·起士林在這里開(kāi)辦的西餐酒吧,后來(lái)成為有名的“起士林”,是溥儀婉容購(gòu)買德式糕點(diǎn)和糖果的必然選擇,而今,溥儀嘗過(guò)的味道只存在于張愛(ài)玲的文字中了——民國(guó)末年,起士林在上海開(kāi)設(shè)分店,“在上海我們家隔壁就是戰(zhàn)時(shí)天津新搬來(lái)的起士林咖啡館,每天黎明制面包,拉起嗅覺(jué)的警報(bào),一股噴香的浩然之氣破空而來(lái)……”

寓居天津時(shí)期,溥儀一家經(jīng)常坐著汽車專門(mén)到位于維多利亞路與咪哆士道(今解放北路與泰安道)交口的利順德大飯店吃冰淇淋、刨冰、奶油栗子粉等冷食,有時(shí)還要吃西餐——這家始建于1863年、店名源于《孟子》與《易經(jīng)》摘句,亦與創(chuàng)始人、英國(guó)傳教士殷森德(John Innocent)諧音的飯店會(huì)專門(mén)為他們準(zhǔn)備山珍海味作為“御膳”,有海河中的銀魚(yú)、紫蟹、河蚌以及野兔與山雞。

利順德不僅有當(dāng)時(shí)中國(guó)北方首個(gè)自來(lái)水和中央暖氣系統(tǒng)、1924年至今仍能運(yùn)行(但目前停止使用)的OTIS電梯,留下了孫中山、黃興、袁世凱、曹錕、馮國(guó)璋、黎元洪、梅蘭芳、愛(ài)德華八世、胡佛、卓別林等中外名人政要的足跡,更以色彩迷離的穆拉諾玻璃吊燈、優(yōu)雅華貴的絲綢落地窗簾、流光溢彩的大宴會(huì)歌舞廳與咖啡廳,為溥儀與婉容提供了西洋生活種種精致的想象。據(jù)當(dāng)時(shí)《北洋畫(huà)報(bào)》載,溥儀光顧利順德,租界當(dāng)局都會(huì)提前通知飯店,無(wú)論中外賓客一律不予接待,清場(chǎng)之后,溥儀才和婉容、文繡翩然而至——婉容在這里跳探戈,彈奏1900年生產(chǎn)的美國(guó)漢密爾頓牌鋼琴;據(jù)記載,每逢佳節(jié),利順德舉辦舞會(huì),溥儀夫婦等人必到飯店舞廳跳舞,王公遺老們?cè)谝慌杂^看,有時(shí)興致極佳,不知東方之既白。婉容把自己的衣香鬢影與人生光彩的巔峰都留在了這里。

天津:靜園不靜

自張彪去世后,張氏后人希望將張園出售,各分家產(chǎn),遂順勢(shì)向“皇上”開(kāi)出每月七百大洋的住宿費(fèi)。看似美好平靜的生活在1929年7月9日結(jié)束——溥儀一家離開(kāi)住了4年半的張園,搬去同在宮島街的靜園。

如今這座由淡黃色高大圍墻環(huán)繞的三環(huán)套躍式宅院的主樓為西班牙風(fēng)格摻雜日式磚木結(jié)構(gòu)的別墅,主體二層,局部三層,掩映于綠樹(shù)濃蔭之間。前庭院東西南三側(cè)原有平房,東側(cè)修復(fù)后為展覽館和影像資料室,西側(cè)平房原為溥儀藏書(shū)和弟妹上課之所。溥儀將這座原為北洋政府駐日公使陸宗輿的宅邸取名“靜園”,意為“靜以養(yǎng)浩然之氣”“心如秋江靜”,亦希冀“景觀變化”“靜待時(shí)機(jī)”。

名曰“靜園”,實(shí)則太不平靜。被趕出宮特別是孫殿英東陵盜寶后,“一刻不停地尋思著”“定于一”大業(yè)的溥儀已經(jīng)和土肥原賢二、吉岡安直等日本軍政人士來(lái)往密切,把日本當(dāng)成了“復(fù)辟第一外援”,密謀“龍歸故里”,家庭生活也出現(xiàn)了“天字號(hào)新聞”——文繡把皇帝“踹”了。

?下轉(zhuǎn)第10版

張亞萌

張園時(shí)期的“萬(wàn)壽”慶典上,溥儀、婉容與中外來(lái)賓合影。三排右一為莊士敦,五排左二為日本領(lǐng)事官吉田茂。 孟慧忠供圖

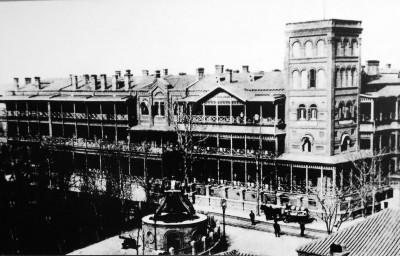

天津利順德大飯店曾經(jīng)吸引眾多社會(huì)名流紛至沓來(lái),可謂“一座利順德,半部民國(guó)史”。 孟慧忠供圖

如今的利順德大飯店老樓內(nèi)懷舊氣息濃郁,有孫中山、梅蘭芳、胡佛等名人套房,并且辟建了中國(guó)第一家酒店博物館。 孟慧忠 ? 攝

?上接第9版

溥儀、婉容、文繡的三人行婚姻是畸形的。在張園,溥儀與婉容住二樓,文繡住樓下大客廳南邊的房間,無(wú)事誰(shuí)也不與誰(shuí)往來(lái),形同陌路;在靜園,婉容常擺皇后架子,盛氣凌人,溥儀又很聽(tīng)信她,遂對(duì)文繡冷眼相待,失寵的文繡痛苦寂寞,患上神經(jīng)衰弱和失眠癥。后妃爭(zhēng)寵,明面上的形式就是購(gòu)物大戰(zhàn),天天比賽誰(shuí)買的東西多。“婉容本是一位天津大小姐,花錢(qián)買廢物的門(mén)道比我多。她買了什么東西,文繡也一定要。我給文繡買了,婉容又一定要買,而且花的錢(qián)更多,好像不如此不足以顯示皇后的身份。文繡看她買了,自然又嘰咕著要。”溥儀在《我的前半生》中記錄二人競(jìng)相花錢(qián)、享一時(shí)之快的爭(zhēng)寵,哪管末代皇帝財(cái)政已經(jīng)入不敷出,“弄得我后來(lái)不得不規(guī)定她們的月費(fèi)定額。自然,給婉容定的數(shù)目要比文繡的大一些,記得起初是婉容一千、文繡八百,后來(lái)有了困難,減到三百與二百。”

憂愁,杜康也許能解,購(gòu)物則萬(wàn)萬(wàn)不能,無(wú)數(shù)女性的親身經(jīng)歷證明了這一點(diǎn);婉容在1931年4月30日的筆記也可加以佐證:“吁嗟親愛(ài)的! 不知道你心中到底有怎么感想? 不覺(jué)令人好恨,絕不該將臣妾嫁與有婦之夫。就說(shuō)前數(shù)年在張園,我總是懷疑你與淑妃很要好的時(shí)候,我心中十分悲傷,終日終夜終刻無(wú)一時(shí)不是悲泣,所以憂思過(guò)度,以至經(jīng)痛和腹瀉一直不停,能有近百天。因此,才有現(xiàn)在的神經(jīng)衰弱。可是,我也沒(méi)有牢騷埋怨過(guò),每天見(jiàn)人時(shí)候還必須洗面賠笑,那時(shí),誰(shuí)也不知道我心中之苦。”

破局之人是數(shù)次自殺未遂的文繡——1931年8月,文繡在妹妹的幫助下逃離靜園,住進(jìn)法租界的國(guó)民飯店,通過(guò)律師向溥儀提出離婚,史稱“刀妃革命”,輿論一時(shí)大嘩。北平《晨報(bào)》載:“文繡自民國(guó)十一年入宮,因雙方情意不投,不為遜帝所喜。迄今九年,獨(dú)處一室,未蒙一次同居,而一般閹宦婢仆見(jiàn)其失寵,竟從而虐待,種種苦惱,無(wú)從擺脫。”

經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的反復(fù)磋商、激烈爭(zhēng)斗,10月22日,這樁橫跨“九·一八”事變的離婚案終于了結(jié)——溥儀與文繡在調(diào)解協(xié)議書(shū)上簽字宣布離婚,溥儀付給5.5萬(wàn)元贍養(yǎng)費(fèi)。翌日,京津滬三地報(bào)刊均在報(bào)頭旁邊廣告欄登出“上諭”:“淑妃擅離行園,顯違祖訓(xùn),撤去原封位號(hào),廢為庶人,欽此。宣統(tǒng)二十三年九月十三日”,從中亦可察覺(jué)此時(shí)溥儀的羞憤與狼狽。

三人行的畸形婚姻,從另一種意義上而言,也是穩(wěn)固的。“自從她把文繡擠走之后,我對(duì)她便有了反感,很少和她說(shuō)話,也不大留心她的事情,所以也沒(méi)有從她嘴里聽(tīng)說(shuō)過(guò)她的心情、苦悶和愿望”,離婚打破了表面的平靜,溥儀把自己受到的奇恥大辱和多年積壓的憤懣與不得志全都推到婉容身上,兩人關(guān)系更為疏遠(yuǎn),讓苦悶抑郁的她更加迷戀大煙。

婚姻的苦痛與“中興大業(yè)”即將展開(kāi)的熱切交替襲擊這對(duì)夫婦。當(dāng)年7月29日,日本華族水野勝邦到達(dá)靜園訪問(wèn)溥儀,臨行留下一把扇子,上有題句“天莫空勾踐,時(shí)非無(wú)范蠡”,以日本后醍醐天皇復(fù)辟的故事,向溥儀做了明顯暗示。11月10日,土肥原賢二將溥儀從靜園后門(mén)秘密帶出,偷渡海河口離開(kāi)天津。被拋下的婉容次日發(fā)現(xiàn)溥儀消失,大哭大鬧,于當(dāng)月底才輾轉(zhuǎn)至旅順與丈夫團(tuán)聚。等待他們的,是14年被監(jiān)視、實(shí)質(zhì)上形同軟禁的傀儡生活——婉容在天津相對(duì)快樂(lè)的日子如同夢(mèng)幻泡影,從此之后,她的人生境遇一路向下。

1931年冬天,在旅順,溥儀曾寫(xiě)下“誠(chéng)敬為本,無(wú)人我之見(jiàn),為而不恃,功成而不居,榮辱不驚,生死不易,志存極物,不使一夫失所。辛未仲冬書(shū),宣統(tǒng)御筆”,鈐“宣統(tǒng)御筆”印及鄭孝胥所刻“滹沱麥飯”印,借用劉秀在滹沱吃麥飯的故事,來(lái)表明自己在困境中完成“中興圣業(yè)”之“志”。只不過(guò),后醍醐天皇居京都不過(guò)三年就被足利尊氏趕走的“后事”,水野勝邦沒(méi)有對(duì)他說(shuō)過(guò)——在時(shí)代的亂流中,溥儀無(wú)力掌握自己的命運(yùn),遑論依附他人而生的婉容。

長(zhǎng)春:歷史棄子

天津的“寓公”溥浩然夫婦,在偽新京(長(zhǎng)春)搖身一變,成為“康德皇帝與皇后”。1932年3月8日,溥儀在偽新京宣布就任偽“滿洲國(guó)”執(zhí)政,1934年3月1日,溥儀登基,改偽“滿洲國(guó)”為偽“滿洲帝國(guó)”,偽帝后夫婦在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)刻,充當(dāng)了被歷史拋棄的棋子。

在偽新京的規(guī)劃中,從安民廣場(chǎng)到順天廣場(chǎng)的順天大街為整個(gè)城市建設(shè)的重中之重,偽滿皇宮就位于順天大街上(今光復(fù)北路)。民國(guó)時(shí)期管理吉林、黑龍江兩省鹽務(wù)的吉黑榷運(yùn)局官署被改建為“帝宮”,俗稱“皇宮”,建筑東西方特色兼顧,中日風(fēng)格并存,具有典型的殖民地建筑特征;1934年至1940年,這里先后修建了懷遠(yuǎn)樓、同德殿、東御花園、嘉樂(lè)殿、建國(guó)神廟等建筑。起初,溥儀以為上天給了他最后的機(jī)會(huì)得以光復(fù)祖業(yè),依祖訓(xùn)“敬天法祖、勤政愛(ài)民”,將登基和簽訂《日滿議定書(shū)》的辦公樓取名“勤民樓”,日日來(lái)此辦公,后來(lái)發(fā)現(xiàn)自己只不過(guò)是傀儡,遂不曾再去。1937年至1938年,日本人建了黃色屋頂、意在“日滿一德一心”的同德殿,集辦公休閑居家于一體,溥儀懷疑有竊聽(tīng)設(shè)備,從未在此居住。

有人說(shuō),勤民樓見(jiàn)證了愛(ài)新覺(jué)羅家族命運(yùn)的掙扎與衰落,同德殿是溥儀對(duì)僅剩的尊嚴(yán)的無(wú)奈堅(jiān)持,那么取自《詩(shī)經(jīng)》“于緝熙敬止”、寓意繼承和效法康熙皇帝的緝熙樓則象征了他個(gè)人生活的不幸與苦悶。

緝熙樓二樓西側(cè)是溥儀生活區(qū),與婉容居所隔著藥房。“萬(wàn)人之上”未必有萬(wàn)人之樂(lè):游泳池、網(wǎng)球場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、臺(tái)球間、電影放映廳、御花園……偽滿皇宮各處娛樂(lè)場(chǎng)所一應(yīng)俱全,但多為偽滿初中期興建,在此之后就沒(méi)有增添和重修——多數(shù)時(shí)候,溥儀每日“打罵、算卦、吃藥、害怕”,將自己封閉在緝熙樓寢宮里,靠打荷爾蒙和拜佛念經(jīng)打發(fā)時(shí)光。而婉容,則爆出了“宮中穢聞”——傳言她與溥儀的侍衛(wèi)私通,并生下一個(gè)女?huà)搿?/p>

婉容懷孕生產(chǎn)之事,歷來(lái)眾說(shuō)紛紜。關(guān)于女?huà)胫福徽f(shuō)是日本人,一說(shuō)為婉容表哥,流傳最廣的是某侍衛(wèi):婉容先與侍衛(wèi)祁繼忠私通,后來(lái)祁作為偽滿將校候補(bǔ)生,被送往日本陸軍士官學(xué)校留學(xué),婉容又與另一侍衛(wèi)李體玉(亦寫(xiě)作“李體育”)有染。1934年秋她已有孕,年底前生下孩子。更驚悚的傳聞還在生產(chǎn)后:在婉容臨產(chǎn)前溥儀才得知此事,盛怒之下,他將孩子丟進(jìn)鍋爐燒死。市面常見(jiàn)之《我的前半生》中刪掉了原有的這一章節(jié),讓事實(shí)更加撲朔迷離——后來(lái),溥儀對(duì)夫人李淑賢說(shuō)起過(guò)此事:孩子生下來(lái)已經(jīng)沒(méi)了呼吸,也不是他親自燒的。

可以確定的是,溥儀因此事下定了“廢后”的決心,并決定把她安置在旅順,后因關(guān)東軍司令官菱刈隆擔(dān)心內(nèi)廷丑聞外揚(yáng)反對(duì)而無(wú)奈作罷,于是把她關(guān)在寢宮里。

失去了愛(ài)情、孩子和關(guān)愛(ài)的婉容徹底瘋狂了,她不能見(jiàn)任何人,只能寄希望于鴉片。“在我尚未調(diào)入內(nèi)廷勤務(wù)前,常作為游動(dòng)哨在緝熙樓周圍值夜,只見(jiàn)婉容的內(nèi)宮總是煙霧彌漫,經(jīng)久不息。有時(shí),樓上如此,樓下也這樣,這是她在樓上吸過(guò)又到樓下來(lái)吸造成的。伴隨婉容多年的劉太監(jiān)幾乎成了專門(mén)伺候吸煙的下人,整天無(wú)休止地熬煙、燒煙、打煙,以至自己也成了大煙鬼,煙癮之大無(wú)時(shí)或止。”1935年至1936年在內(nèi)廷當(dāng)護(hù)軍的王慶元回憶。據(jù)內(nèi)廷檔案記載,康德五年(1938年)七月十六日至六年七月十日,婉容買了益壽膏(鴉片)740兩、卷煙30430支——平均每天二兩鴉片、85支卷煙,當(dāng)然這其中肯定包括了太監(jiān)的揩油,但數(shù)字也足夠令人瞠目結(jié)舌。有的老宮女回憶:“她那個(gè)時(shí)候跟瘋了似的,很多時(shí)候一句話也不說(shuō),就知道抽大煙,而且經(jīng)常一會(huì)兒哭一會(huì)兒笑,有一回,皇后半個(gè)月沒(méi)離開(kāi)過(guò)自己的那間屋子,吃喝拉撒全在里面,她每天就光著身子在小屋里如病癆鬼一樣抽大煙……”婉容幽閉宮中,煙癮之大,令溥儀侄輩在上世紀(jì)80年代都記憶猶新:緝熙樓二樓東側(cè),濃重的甜甜的鴉片讓人喘不過(guò)氣來(lái),“那里的空氣仿佛可以用刀砍得開(kāi)”。

長(zhǎng)年不加梳洗打扮,卷煙和毒品熏黃了牙齒,被圈在屋中,眼睛幾近失明不能見(jiàn)光,看人時(shí)要以折扇擋住臉,從扇骨縫中向外窺望——未及不惑、按常理尚在生命豐年的婉容,早已不是如名與字(慕鴻)皆來(lái)源于《洛神賦》“翩若驚鴻、婉若游龍”的花容月貌摩登女性,變成了一個(gè)只游蕩于毒品的煙霧之中、十年未曾出現(xiàn)在世人面前的活鬼。

溥儀從未廢掉這個(gè)活鬼,但在美國(guó)向廣島長(zhǎng)崎投放原子彈、蘇聯(lián)對(duì)日宣戰(zhàn)并進(jìn)入東北的那個(gè)著名的1945年8月,他最后一次拋下了這個(gè)皇后,這個(gè)活鬼。

在由日本園林師佐藤倉(cāng)設(shè)計(jì)的偽滿皇宮東御花園中,有仿滿族發(fā)祥地長(zhǎng)白山、立于其上可以遠(yuǎn)眺新京市內(nèi)風(fēng)光的微縮假山,有溥儀從未下過(guò)水的游泳池,有溥儀第二次訪日帶回供奉天照大神三件神器的建國(guó)神廟,也有可防御1噸TNT炸彈直接轟炸的地下防空室——1945年8月11日,偽新京上空響起陣陣警報(bào)時(shí),溥儀及家眷和宮內(nèi)府工作人員都驚恐地龜縮在這里。也是這一天,溥儀一家逃出居住了13年4個(gè)月零8天的“皇宮”,臨行前,關(guān)東軍焚毀了建國(guó)神廟,在游泳池里焚燒了偽滿相關(guān)檔案文件、照片和電影膠片——偽滿13年,溥儀“領(lǐng)銜主演”了諸如《滿洲建國(guó)節(jié)實(shí)況》《皇帝陛下訪日紀(jì)錄》等一百多部紀(jì)錄片。

偽滿皇宮像偽滿政權(quán)一樣“忽喇喇似大廈傾”了,禁衛(wèi)軍和宮中雜役及周邊百姓趁亂在皇宮中大肆搶掠;之后這里又成為松北聯(lián)中校舍及國(guó)民黨六十軍駐地。這些,溥儀一家都已經(jīng)不在乎了:8月13日,他們到達(dá)通化臨江縣大栗子溝,住在日本人經(jīng)營(yíng)的鐵礦株式會(huì)社:“大栗子溝是一座煤礦,在一個(gè)山灣里,與朝鮮一江之隔,清晨,白霧彌漫著群山,太陽(yáng)升起之后,青山翠谷,鳥(niǎo)語(yǔ)花香,景色極美。在當(dāng)時(shí),這一切在我的眼里卻都是灰暗的。我住的地方是日本礦長(zhǎng)的住宅,有七八間房,這種日本式的房間隔音不好,所以成天鬧哄哄的,”溥儀回憶。

“鬧哄哄”的日子只存在了5天——在這期間,溥儀第三次退位;8月18日,溥儀奔赴通化機(jī)場(chǎng),準(zhǔn)備經(jīng)沈陽(yáng)飛往日本。“吉岡叫我挑選幾個(gè)隨行的人。因?yàn)轱w機(jī)小,不能多帶,我挑了溥杰、兩個(gè)妹夫、三個(gè)侄子、一個(gè)醫(yī)生和隨侍大李”——他將“皇后”婉容、“福貴人”李玉琴及溥杰之妻嵯峨浩等一干女眷扔在“滿鮮邊境”的荒郊野外。

溥儀與婉容,從此天人永隔。

延吉:一抔黃土

溥儀走后,婉容一行靠溥儀的老仆嚴(yán)桐江主持,在大栗子溝住到11月末,之后搬到臨江縣城。1946年春節(jié)前夕,一行到通化;4月14日長(zhǎng)春解放,李玉琴、嚴(yán)桐江回家,婉容與同樣無(wú)處可去的嵯峨浩一起被運(yùn)到吉林市監(jiān)獄——因?yàn)樗齻儫o(wú)家可歸。在監(jiān)獄,婉容沒(méi)有了鴉片,時(shí)而瘋狂呼救,時(shí)而痛苦呻吟,時(shí)而在地板上打滾,同囚室的人要求獄方“殺了這個(gè)沒(méi)完的巫婆”。

因國(guó)民黨要轟炸吉林市,軍隊(duì)將婉容、嵯峨浩押上火車,于5月末到了延吉。據(jù)嵯峨浩記錄,她們是以游街示眾的方式前往延吉法院監(jiān)獄的:“同行的俘虜中,只有我們坐上了行李馬車。馬車上插著一面大白旗,上面用大字寫(xiě)著‘漢奸偽滿洲國(guó)皇族一行。行李馬車的后面,被反綁著的俘虜行列像一條蜿蜒蠕動(dòng)的長(zhǎng)蛇。街里的人全涌過(guò)來(lái)看熱鬧。半死不活的皇后蹲在馬車上,不時(shí)睜開(kāi)眼睛呆呆地看兩眼。她已經(jīng)麻木不仁,對(duì)一切都毫無(wú)反應(yīng)了。”

婉容住監(jiān)獄小倉(cāng)庫(kù),有時(shí)會(huì)從床上滾落到水泥地上,一動(dòng)不動(dòng),飯也不吃,大小便失禁——在多年的壓抑和麻醉之后,她已經(jīng)神志不清了。6月初,軍隊(duì)又向牡丹江轉(zhuǎn)移俘虜,計(jì)劃再赴佳木斯。軍隊(duì)為婉容準(zhǔn)備了馬車,到小倉(cāng)庫(kù)一看,她已病入膏肓,只得留下她由獄方照料。嵯峨浩到了火車上才知道婉容不再隨行,至此,愛(ài)新覺(jué)羅家族中只剩婉容留在延吉。

她獨(dú)自在延吉又活了十多天。這十多天中,她自然不會(huì)知道,自她走后,日本駐屯軍以18萬(wàn)銀元買入張園,拆了平遠(yuǎn)樓,蓋了一幢如今還在的兩層樓房,成為日本高級(jí)軍官特務(wù)住所,現(xiàn)在張園展廳呈現(xiàn)的是天津解放的歷史;靜園則接連成為日本駐華北特務(wù)機(jī)關(guān)總部和國(guó)民黨天津黨部機(jī)關(guān),而今是來(lái)津游人小憩和感受末代帝后“洋氣”生活的“驛站”。而留下她華彩舞姿的利順德大飯店,自“七七”事變后被日軍強(qiáng)占;日本戰(zhàn)敗后,天津?qū)θ帐芙祪x式在這里舉行,1949年1月天津解放,2月13日,這里召開(kāi)了慶祝天津解放聯(lián)歡會(huì)。

利順德得到了新生,但婉容沒(méi)有。1946年6月20日晨五時(shí)許,末代皇后婉容死于延吉監(jiān)獄,時(shí)年未滿40歲。死時(shí)披頭散發(fā),滿身污穢,瘦得不成人形。獄方將她用一門(mén)板抬走,擇一平坦處挖坑埋葬,埋時(shí)有小墳頭,日久被風(fēng)吹平。下葬時(shí)無(wú)棺材,無(wú)花圈,無(wú)親屬,更無(wú)追悼會(huì),亦未立碑。

香魂一縷隨風(fēng)而散,化作一抔黃土。

宮廷的無(wú)聊與空虛,痛苦的婚姻,顛沛流離的逃亡,使婉容只能如同一葉浮萍隨波逐流,讓她的一生極富戲劇性,更讓后世看客唏噓不已。“她如果不是在一出生時(shí)就被決定了命運(yùn),也是從一結(jié)婚就被安排好了下場(chǎng)。我后來(lái)時(shí)常想到,她如果在天津時(shí)能像文繡那樣和我離了婚,很可能不會(huì)有那樣的結(jié)局。當(dāng)然,她究竟和文繡不同。在文繡的思想里,有一個(gè)比封建的身份和禮教更被看重的東西,這就是要求有一個(gè)普通人的家庭生活。而婉容,卻看重了自己的‘皇后身份,所以寧愿做個(gè)掛名的妻子,也不肯丟掉這塊招牌。”婉容去世三年后,在伯力收容所過(guò)囚居生活的溥儀從嵯峨浩給溥杰的家信中獲悉她的死訊,似乎無(wú)動(dòng)于衷。

只有死亡才扯掉了婉容身上的紙枷鎖。

1959年12月,經(jīng)歷了約十年的思想再教育與勞動(dòng)改造的溥儀在撫順戰(zhàn)犯管理所成為“001號(hào)”首批特赦戰(zhàn)犯,亦成為新中國(guó)的一名新公民。他也許知道,在他出宮后半年,被啃了一口的蘋(píng)果還扔在儲(chǔ)秀宮,而婉容是否曾得知此事,那真的無(wú)從知曉了。

參考書(shū)目和論文:《我的前半生》《婉容/文繡傳》《末代皇后婉容》《婉容故居》《婉容之死及安葬經(jīng)過(guò)》《婉容客死延吉》《末代皇后婉容之死》《婉容——封建帝后的悲劇》等。