現代主義規劃下的日常生活

——以香港不斷轉變的城市區域為例①

黃祎華(上海大學 上海美術學院,上海 200444)

一、 引言

城市規劃作為指導土地使用和環境管理的一個過程,其根本目的是去助推高質量生活環境的共給。因此規劃朝著這個目的去尋求確保城市的物理、社會、經濟和環境發展的可持續性。自從第二次世界大戰結束以來,香港經歷了迅速的城市化過程,人口的極速膨脹迫使香港的土地和公共資源承受著巨大的壓力。為此政府部門不得不落實一系列的城市規劃項目(例如填海造地,新市鎮計劃,城市更新和都市計劃)來滿足發展的需要。現代主義思想(modernist ideology)和理性規劃(rational planning)被優先運用于這些發展計劃,其不僅被視為“實施規劃最好的方法或過程”,[1]而且能“借助于臆想未來的方式來轉變當前惡劣的現狀”。[2]然而,以功能設計為主導的現代主義規劃卻忽略了人本因素,公共空間不再為大眾享樂而服務,而街道為了滿足日常流通的需要已轉變成停車場或高效的交通樞紐。許多規劃師、學者和社會學家不僅批判現代城市已儼然成為理性機器,同時又指出現代社會的日常生活為了適應一個既定的時間表已經變的高度組織化和程序化[3]。這些社會問題不僅引起了對現代主義規劃方式的重新思考,更激發了以城市使用者(city-users)的日常實踐(everyday practice)作為視角來重新衡量當前的空間與規劃設計[4]。

本文以香港灣仔地區為例,呈現以填海造地為典型發展模式下的雙元城市空間結構和物理特征,并從人們日常生活角度出發,通過長期的田野調查,對雙元城市環境——灣仔南與灣仔北進行了深入的比較研究。研究始于2015年,目的是去詳細地了解使用者對于空間的接受與回應(reception and response),并揭示出現代主義城市規劃的種種問題。研究透過人本主義思想和方法旨在探討人與人(human-human)、人與生活環境(human-living environment)、人與產品或設施(human-product/facility)之間的關系,從而為當今的城市規劃設計提供一個嶄新的視角。

二、演變下的灣仔

香港在過去的近百年間城市形態和社會發展經歷了劇烈的轉變,從自然生長的殖民聚落迅速發展成為亞洲的世界級城市(world-city)。香港常被稱為“一個土地資源貧瘠之地(a land-hungry place)”,山形的地貌導致可開發的城市用地極為有限,“移山填海”成為了一種最快而有效獲得土地的方法。因此填海造地與現代主義城市規劃之相關議題是理解香港特定的都市化進程與城市空間結構的關鍵。

近些年來人本主義的思想受到各界的廣泛關注,然而不像針對于個人使用的產品設計,城市規劃更傾向于處理與公共利益(public interest)相關的設計問題,因此對于與實際使用者緊密相關的城市(公共)空間和設施缺乏深入的研究[5]。作為香港填海造地的典型代表,同時也是香港最早發展的地區之一,就人、空間和政策而言灣仔時常成為爭論的焦點和爭議性的場所(例如市區重建和傳統社區網絡保育等)[6]。然而在介入這些摩擦之前,我們有必要對于其發展歷史、空間形態、街巷生活進行詳細地探討和研究。下文將就灣仔空間形態的演變放于香港都市空間發展的大脈絡下,并結合麥克爾·康澤恩(Michael Conzen)所采用的在歷史發展過程中研究城市形態演進的方法[7],來論述灣仔填海造地下的歷史發展過程與空間形態布局及特征 。

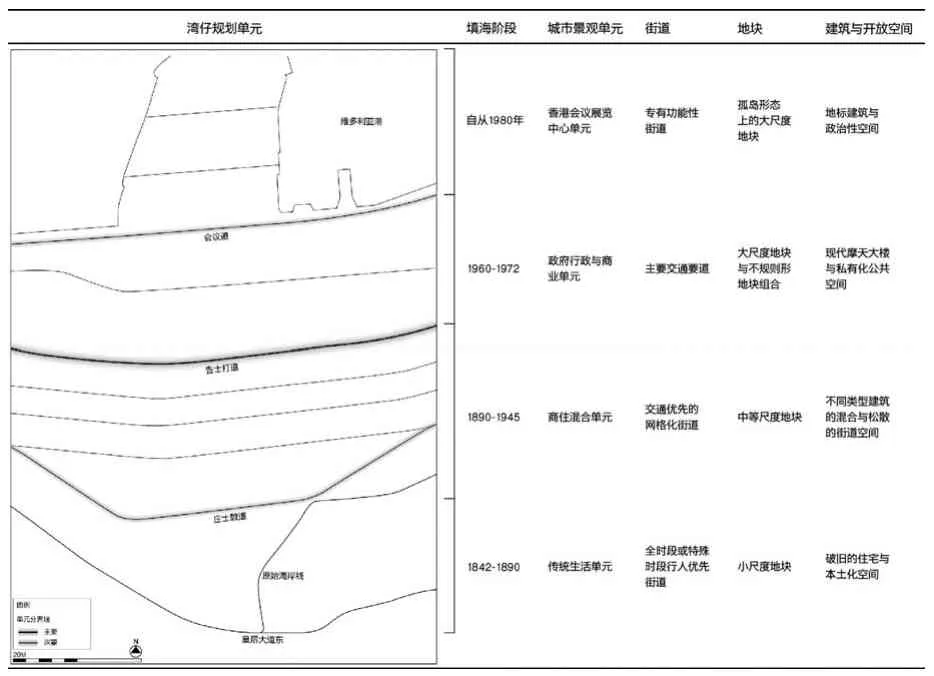

圖1 灣仔空間布局及其南北分界

1.填海造地作為城市的發展

灣仔之名來源于其最初的小海灣地貌,其歷史可以被追溯至1841年。英國建立殖民地后,這片區域成為了華人主要的聚居地,也是香港最早發展的地區之一。當時居民主要沿著海岸線于洪圣廟附近一帶居住,也就是現今的皇后大道東。隨著航運發展和人口增長,土地的供給成為了影響城市發展的決定性因素。為了緩解其壓力,首次填海工程將海岸線向北外移至海傍東一帶,即今日的莊士敦道。二十世紀初,一項規模巨大的海傍東填海計劃(Praya East Reclamation Scheme)為當時的灣仔提供了36公頃土地,同時將海岸線進一步推至告士打道,并建造了軒尼詩道、駱克道等街道。在二戰后,經濟的繁榮為填海造地提供了契機。自1980年代起,一系列大型填海工程為告士打道以北(灣仔北)提供了大量的土地,并用以建造高層商業建筑和作為地標的香港會議展覽中心。

如今灣仔作為一個新舊并存的獨特社區,毗鄰中心商業區中環和大型購物區銅鑼灣,不僅展現了其隨著城市的發展以及持續的移山填海下所構建的現代主義意象,亦同時保留了社會長期形成的歷史、傳統和特色(例如傳統街市和小販等) 。

表1 灣仔規劃單元與特征

2.城市形態布局及空間特征

經歷了一個多世紀的填海造地,灣仔當前的空間布局呈現出一個“片段線狀城市(segment-line city)”的結構特點(圖1和表1),其中以告示打道(Gloucester Road)劃分下的城市格局凸顯出舊傳統(灣仔南)與新發展(灣仔北)的雙元特征,多模態的生活空間構筑起了一個混雜的城市主義(hybrid urbanism)。

對于眼下灣仔雙元的城市結構,如何探索人與空間之間的關系成為了挖掘現代主義城市規劃與設計問題的關鍵。基于這個想法,一個對比的模型作為評估現代主義城市規劃系統的首要途徑,并且結合對灣仔北與灣仔南的影像記錄,逐步呈現出迥異的人文景觀與日常圖景。本文雖以質性的描述為根基,但其結合六個緯度的剖析從而對現代城市區域(modern urban areas)和傳統生活區域(traditional living areas)進一步差異性量化:

1)灣仔北與灣仔南建筑和設施的差異;

2)灣仔北與灣仔南管理程度的不同;

3)區域內人們移動行為的模式;

4)兩個區域中使用者分別如何與城市環境形成互動聯系;

5)日常空間如何被使用,并且誰使用了這些空間;

6)兩個區域是否為市民提供了高質量的社會交往空間。

三、雙元城市下的生活日常

跟隨著威廉·懷特(William Whyte)在街道生活計劃(street life project)中的思想與方法[8],我們對灣仔的街道與公共空間進行了大量的影像記錄與研究,并觀察、記錄、閱讀市民的空間行為模式與生活日常,從使用者的視角重新審視現代城市區域(灣仔北)與傳統生活區域(灣仔南)在建筑與設施、城市管理、交通與人流、公共活動、行人多樣性、社會資本方面的差異,并透出日常生活的真實性對現代城市規劃與設計上的價值。

1.建筑與設施

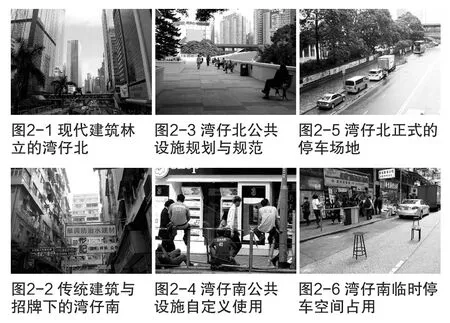

這個緯度主要基于建筑特征和公共設施來理解當前的建造環境,其直觀地呈現著現代城市區域和傳統生活區域最顯著的差異。和世界上其它現代城市一樣,灣仔北由許多功能單一的單體建筑所構成,建筑所采用玻璃幕墻設計不僅給人以美感和整潔的感觀(圖2-1),同時也為城市天際線提供了連綿不斷之感。受制于緊湊型城市布局的灣仔南與之相反是由混合使用的空間和各種尺度的建筑所組成。這些過時的建筑大多底層設有商鋪和餐廳,上層則為居住、辦公、和其它功能所用,公共的建筑外墻被不少住(租)戶用來豎立廣告以助推其生意。雖然這些懸掛的招牌充斥著街道成為香港街景的主要特征,然而其年久失修對街道造成視覺障礙和雜亂卻潛在地危及著行人的安全(圖 2-2)。

在灣仔北公共設施通常基于空間的功能由多種公共與私人的實體來有序地規劃。諸如大量的長凳被計劃性地散布在各種指定的休憩區域,如海濱花園、運動場及公園等。一些公共設施更包含著使用守則和限制條件致使人們需遵從一定的行為準則(圖2-3)。反之,在灣仔南公共設施卻沒有較好地由政府來規劃與調配,破舊、不充分或缺失成為了當前區域的現狀,因此市民常以自己的方式來滿足日常的需求。例如路側護欄原被設計作為道路的安全設施,但人們卻會用來倚靠或坐臥(圖2-4);由于公共停車位的短缺,沿街的店主常用椅凳放置于街邊來為上下貨物創造停車裝卸空間(圖2-5和圖2-6)。相較于灣仔北,人們在灣仔南使用公共設施更隨意、靈活和自由。

圖2 建筑與設施

2.城市管理

一個城市的管理緯度是指其空間秩序和關于空間公共使用的管控機制。在灣仔北開放空間(open space)通常由私人實體和管理公司所持有和運作。其由于對這些空間享有完全的管制權,不僅設立了大量的規則并同時雇傭相關安保人員以監管空間的合理規范使用(圖3-1)。事實上,甚至對于那些由政府管理的開放空間,各種不同的限制規定和條例同樣約束著公眾的使用(圖3-2),諸如限定開放時間、要求授權和許可、禁止攜帶寵物等。雖然這些規定和條例以保持場地干凈整潔、防止意外情況發生、維持社會秩序和穩定為目的,卻過度地限制著人們自由進入空間和使用空間的權力。

為了便于管理,政府趨于把城市分成各種單一功能專用區,并根據空間的功能來劃分行為活動。例如于會議道和告示打道之間的區域被劃作政府行政與商業單元,而金紫荊廣場周邊的區域分別作為景點和會場為游客和正式活動服務。這個單元劃分模式(zoning approach)不僅促成了一個清晰而有條理的城市布局,更有助于管理過程的精細化和高效。

在灣仔南大部分開放空間并非由私人發展商所管控,而是基于政府與公眾合作的管理模式。在高密度的傳統生活區域下,伴隨著緊湊的城市布局和混合的土地利用,公共與私人空間的界限越發變的模糊(圖3-3)[9]。鑒于其現狀及管理上的復雜性,一個相對慷慨、彈性、實用的方式——口頭勸告被用來執行相關的法律規定,此外公眾也常被默許對其周邊環境進行自發管理。雖然灣仔南的城市空間和街道常顯得復雜與凌亂,但無論個人或商家都自覺遵守著將使用后的環境恢復原樣之慣例(圖3-4)。

圖3 城市管理

3.交通與人流

這個緯度是指人們于灣仔的移動行為情況與模式。在灣仔北,寬闊筆直的道路、極少的地面行人過道、系統的行人過街天橋和構筑物等是其道路交通網絡的主要特征。政府為了提供舒適安全的人行環境及保障高效暢通的道路交通將人流與車流分隔作為主要舉措。人車分流(vehicle-pedestrian separation)成為灣仔北城市規劃的一項重要原則。為了最大程度上減少駕車者的等候時間和行人與車輛之間的沖突,地面行人過道被人行天橋和地下通道所大量替代。因此,灣仔北的人行天橋系統得到了很好的發展,例如從灣仔碼頭至修頓花園(灣仔港鐵站)及從分域街至杜老志道,行人能夠在不接觸地面的情況下穿行于這些街區之間。然而其固定的結構走向卻使得行人步行的路線和方向以一種特定的方式被規劃與約束(圖4-1)。在繁忙時段,天橋上的行人不但“在列行進”,而且每個人必須“步調一致”(圖4-3和圖4-4)。

與之相反,鑒于道路之于所有人(例如駕車者、騎行者、行人)共享,灣仔南呈現出一種相對緩慢的人車流動(圖4-2)。不受固定計劃路線的限制,人們無論在何時何地都自由地穿行于大街小巷。基于此,行車者和騎行者除了忍耐之外,也同時主動地降低行(騎)車速度。此外,混合土地利用提供了更多樣的選擇使人止步于灣仔南就能滿足其日常需要,這在一定程度上也減少了人們長距離的奔波。

圖4 交通與人流

4.公共活動

此緯度意在闡述公共空間的使用及其相關活動。依據揚·蓋爾(Jan Gahl)對室外活動的分類——必要活動(necessary activities)、選擇活動(optional activities)、社會活動(social activities)[10],灣仔北與南就公共活動而言呈現著截然不同的境況。由于諸多行為活動備受各種規則和管理的約束,必要活動成為了構建灣仔北公共空間(例如街道、人行天橋等)唯一的方式。在灣仔南,街道、公園和其它休憩處卻無論何時都充斥著多樣的選擇活動與社會活動。

單元規劃模式將灣仔北顯著劃分以助有效地梳理和過濾行為活動,但其結果卻是活動類型趨于受限并向著單一化的模式發展。例如,于香港會議展覽中心一帶,其優質的建造環境常被設想蘊含著豐富的社會生活,但觀光和攝影幾乎成了該場地僅有的一切(圖5-1)。此外,一些由政府組織的大型正式活動也常舉行于此,其中大量的管控工具(例如人流管制障礙物等)標志著政府對該些場地的絕對控制權(圖5-2)。

在灣仔南傳統生活區域,街道常作為公共空間為人們相遇、交流與聯結所服務。隨著場所和時間的變化,灣仔南街道時刻都發生著各種不同的公共活動。于灣仔港鐵站附近的莊士敦道,一些公共活動常因日常生計而發生(圖5-3);于傳統的灣仔南街市,公共活動更是包括:買賣、閑聊、談論、下棋、打盹等(圖5-4)。這些選擇活動和社會活動的發生皆源自于灣仔南寬松的管理環境。

圖5 公共活動

5.行人多樣性

在上文論述了公共活動的產生主要取決于規劃的方式和城市空間的管理。單元劃分模式及混合土地利用不僅影響著空間的使用,更決定著使用空間之人的類型。隨著行人多樣性分析在城市規劃中受到越來越多的關注[11],針對此緯度我們并不局限于定量指標(行人流量和步行速率)的衡量,更專注在以場所營造(place-making)為目標的質性指標上。

在灣仔北,人們普遍享有著進入或使用空間的權力,然而功能劃分和嚴格管控將不同背景和需求的人予以分隔,并趨于把不受歡迎的使用者隔離在外。例如,鄰近告士打道以北被作為經濟活動的場所,著襯衣、套裝、領帶的人組成了該區域主要的使用者。金紫荊廣場及海濱一帶被設計作為城市地標,其中約90%以上的來訪者均為游客。

不同的是聚集著各種建筑、商鋪、餐廳、市場、休憩處的灣仔南,不僅引來多樣的街頭活動(例如表演和販賣),更吸引著諸多不同背景的人、群(例如街坊和游客)。此外,比起灣仔北干凈整潔的休憩處,長者更傾向于逗留在灣仔南的公共場所。對于他們來說,由南至北必經的天橋——坡道、階梯、升降機等成為了其生理和心理上的屏障。

6.社會資本

此緯度將社會資本(social capital)作為一個重要的概念用來描述在群體之間或群體內的社會聯系及交往質量以對規劃下的社會現象提供更好的解釋。社會資本的高低通常與社會網絡和社會關系、信任感、公民參與相關,進而影響著群體行動、社會團結與包容性[12]。

圖6 社會資本

通過深入訪談與觀察,發現灣仔南的社會資本水平顯著高于灣仔北,其反映在灣仔南較多的自發性社會活動和群體行為中。社群(區)和社會資本的發展得益于灣仔南空間的可用性(availability of space),市民有著更多機會參與到不同類型的日常交往與社會網絡中。例如,計劃性或自發性的會面和熟人間的隨意攀談時刻發生于灣仔南街市及其附近,這些社會活動逐漸凝聚成了一個潛在的社區(圖6-1和圖6-2)。

對現代主義城市而言,單元劃分不僅將城市中相互依存的功能分割成片段,而且暗中破壞著整體的街坊社區和本地的社會資本[13]。土地分割下的單一功能化并未考慮到空間的心理與社會層面。當人們大量的時間被日常交通和工作所占用時,對于居住社區的陌生使其逐漸喪失融入公民社會(civic society)所需的歸屬感。在灣仔北,大多數人常以“旅居者”的身份將其作為純粹的工作場所,而非建立社會網絡的地方。社會活動的缺失從而致使了社會資本的低下與不足 。

四、反思與討論

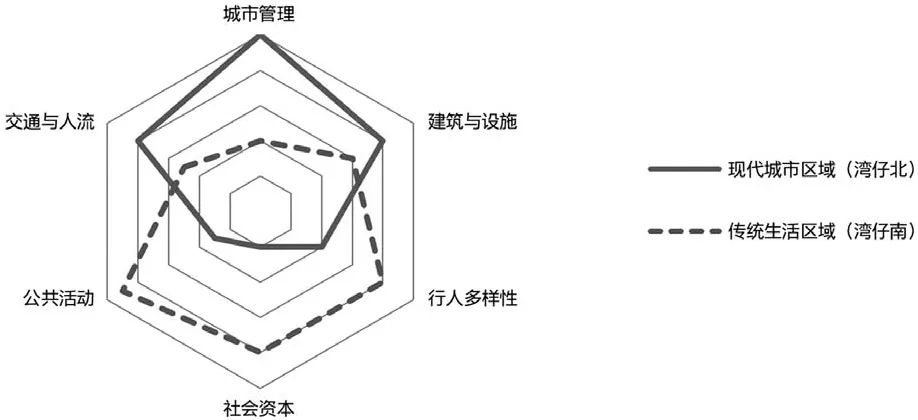

圖7總結了傳統生活區域(虛線)和現代城市區域(實線)之間的差異化表現,其中對上述每個維度進行了評級。點越接近圖表的中心,該維度就越差。

圖7 六個緯度下灣仔南與北的差異化表現

1.現代主義規劃施加巨大的管理與控制

在灣仔,政府傾向于在現代城市地區實現比傳統生活區域更高的物理(空間)和社會秩序。自上而下的方法(top-down approach)側重于嚴格的管控,并堅信可以解決諸如街道雜亂、非法停車、街頭販賣、游行喧鬧等常見的城市問題。

其嚴格管控的手段主要包含:對公共活動的分區與規劃;將空間管理工作外包予私人開發商,企業及管理機構;發布大量的規章制度以管理空間的正確使用;積極主動地監控和對規則的嚴格執行。這些措施既能約束空間的合理使用,同時又能驅逐那些不良人群。

嚴格的管控措施同樣也被私營部門所采用。在灣仔北,開放空間通常由私人企業和管理公司擁有及運作,對其擁有的空間具有絕對的權利和管理上的自由。整潔和有序通常有助于促進正面的企業形象。出于這個原因,業主經常設置諸多使用規則并雇傭保全人員對空間予以管理。其結果是自發性社會活動很少發生在私人擁有的公共空間(p rivately-owned public spaces)之中。

就公共秩序和游行示威而言,高度的管控也具有政治意涵。現代城市區域潛在的示威活動向來是行政管理部門的一個主要關注。首先,所有示威活動都需要申請許可。其次,抗議者及其活動被區域劃定并加以管控,甚至被武力驅逐。例如,2012年10月1日于金紫荊廣場國慶升旗儀式前,幾位身著黑衣的市民被強行帶走數分鐘。一位官方發言人表示,這些舉措是基于“儀式守則(code of ceremony)”,旨在防止對公共活動的擾亂及破壞。然而,其法定權利和預防措施卻十分含糊其辭,因為那些身著黑衣的市民在被安保人員帶走之前沒有喊出任何口號或表現出任何越界行為。

2.行走和生活在以效率為導向(effectiveness-led)的規劃方式之下

灣仔北通常具有大量的人流和車流,其快速地流動致使街道空間死氣沉沉(lifeless)。另一方面,行人在灣仔南移動較為緩慢,并有機會參與到多種社交活動中,從而呈現出更為生動活躍的街景。揚·蓋爾指出“步行是一種交通方式,但其也是許多別他活動發生的潛在開始和原因”。[14]他指出行走的節奏對街頭活動和城市的空間生活有著顯著的影響。如果人們在街道緩慢步行,其就有更多機會去密切接觸周圍環境,并與他人會面交流,或發起和參與到任何活動之中。因此,規劃的思想體系如何影響步行行為的數量和質量,以及對于城市空間生活的影響成為關注之所需。

街道空間的本質是影響人們活動行為的重要因素。當街道設計用于交通運輸時,對其而言就喪失了誘人的魅力。與世界上許多其它城市一樣,灣仔北的道路規劃基于由勒·柯布西耶(Le Corbusier)和弗蘭克·勞埃德·賴特(Frank Lloyd Wright)所倡導的以機動車為導向的規劃方式。在他們看來,分區規劃的方式將城市分隔為獨立的功能區,一個快速、密集、高效的運輸系統成為了連接每個獨立空間的必然需要。由于灣仔北的步行網絡迂回且復雜,道路穿行變得十分困難和不便,行人不得不采用繞道的方式穿行或憑借人行天橋到達其它區域。與此同時,作為通道而非公共空間,街道和人行天橋在其功能上逐漸單一化。對于現代主義而言,街頭表演、販賣、甚至停留在街道或人行天橋等活動都可能被視為影響快速連續通行的障礙。

實際上,分區政策的問題在于其只顧路線規劃的物理層面,卻忽略了人行環境在心理上的質量[15]。越來越多的學者開始意識到“感知距離(perceived distance)”的度量與街道規劃和設計中的“物理距離(physical distance)”一樣重要。據戈吉爾(Gogel)等人所述,“物理距離”可被定義為“眼睛到物體的距離”,而“感知距離”是“觀察者對物體距離的感知”。[16]因此,與灣仔南舊城區相較,灣仔北的街景主要由機動交通、商務樓宇、既長且封閉的墻體和無趣的外立面所構成。這些毫無吸引力的“硬邊界(hard edges)”讓行人下意識地認為街道頗長,從而促使其大步快行或使用并不便捷的地下通道或過街天橋。

為了使街景更具吸引力,諸如精心設計和布置的街道設施尤為重要;但更重要的是多樣的沿街立面、活動和人群的相互作用。灣仔南混合用途的樓宇驅使著行人在步行時能和不同種類的沿街商鋪和街道活動發生聯系。展示櫥窗、戶外標識、樓宇入口,餐廳戶外等候區、街頭小販及販售亭等都鼓動行人減速或停留。此外,在灣仔南的部分街道(如莊士敦道和太原街),行人、騎行者、機動車共享一個共有的街道空間。使用者從而更關注周邊環境及人群,這種“心理上的悠閑式道路空間(psychological traffic calming)”且有助于預防嚴重事故的發生。傳統生活區域的街道空間多樣且包容,在缺少指定的步行路線情況下,人們能夠自由地活動并擁享街道生活。

3.社區的消亡

社區的概念與諸多情況有關,并含有不同的層面。一般而言,社區可以被定義為“一群居住在當地的人且有共同的興趣和困難”。[17]近些年來,許多學者采用羅伯特·帕特南(Robert Putnam)的社會資本理念作為理解和構建強大社區的框架。他將社會資本定義為“社區之輪平緩推進的潤滑劑”,并提出公民參與、歸屬感、信任與社區凝聚力的概念[18]。

社會資本的高度集中及強大的社區現存于灣仔南,因其有大量的居住和商業建筑、學校和公園、餐廳和商店、歷史悠久的露天市集等,并伴隨著諸多機會與不同背景的人進行互動與社交。在這樣一個混合土地利用的區域,沒有人被孤立或被視為外來者。

灣仔南的社區并非基于官方的規劃藍圖發展而來,而是由使用空間的人經歷時光歲月構建而成。例如,灣仔露天街市是由1920年代于太原街、交加街、灣仔道的非正規街頭交易轉變而來。街道本不以商業用途而建,人們卻利用其進行交易、聚集和與他人互動。通過這個方式,一個由周邊居民和店主組成的社區逐漸成形。雖然空間由社區共享,但成員獲得歸屬感和密切關系卻來自于“興趣和活動的分享”及“共同的歷史記憶”。[19]

分區規劃雖以土地使用調控和開發為目的,卻影響著城市社區的成長與發展[20]。這種單一功能分區體系將家與學校、購物、工作和其它活動分離,導致社區認同感的下降。這種家和工作場所分離的狀況更凸顯了“工作的艱辛及家庭生活的美好”[21]。不同區域之間相距遙遠迫使人們耗費大量的時間在路途上,這進一步減少了其戶外活動的參與及社區的融入。此外,當空間由私人開發商占據時,人們幾乎沒有發展社交網絡或社區意識的動力。

文化與社會多樣性被廣泛認為是發展社會資本的重要構件。然而,單元劃分模式顯著地造成了空間和社會排斥。通過將不同的土地使用物理分割成單一區域,城市被進一步碎片化,并創造了許多由橋梁、隧道、高速公路環繞和連接的“城市島嶼”。這些島嶼限制著社會交往,從而引發著強烈的物理和社會隔離。

五、結語

本研究深入調查了兩個截然不同的城市區域下使用者的日常行為。基于香港灣仔的實證研究表明,自上而下的理性規劃方式缺乏對于空間的心理和社會層面的考量。相反,那些毫無規劃可言的傳統生活場所卻是城市使用者賴以生存的公共空間,并有助于城市活力和社區認同感的提升。

通過對于現代主義規劃的考察,我們質疑其是否創建了最佳的城市環境。事實上,現代主義的方法多年來已被證明難以改變,越來越多的規劃學者要求發展新的城市規劃方法。從灣仔南的個案研究來看,傳統的方法并非過時落后,它蘊含著現代主義方法所忽略的人之因素。此外,高密度作為城市生活的一種功能,在數量和質量上都為場所營造提供了大量機會。總而言之,在著手城市開發項目時,我們必須仔細地考量規劃設計的物理、心理和社會層面的所有元素。