唐宋時期白衣觀音圖像在四大區域的發展與演變①

鄧新航(東南大學 藝術學院,江蘇 南京210096)

龍 紅(重慶大學 藝術學院,重慶 401331)

白衣觀音是中國龐大觀音信仰系統中最受歡迎的一個觀音信仰類型,該信仰大約在盛唐就已形成,不久后就有相關圖像的出現與傳播②雖說目前已知最早的白衣觀音造像為中唐遺存,但我們認為早在盛唐該圖像就已在兩京地區出現,與吳道子有關。。但由于唐宋白衣觀音圖像資料的缺乏,目前學界對其探討不多,已有研究多利用文獻材料對白衣觀音作相關討論。譬如姚崇新對白衣觀音及其圖像的產生與流變作了探討,予人啟發,但他將白衣觀音形象分為初創期(中晚唐)、過渡期(五代)和定型期(宋代)三個發展階段[1]249-279,我們認為值得商榷。白衣觀音形象早在盛唐產生之初,就以身著披冠通肩式袈裟的特殊造型而與其他觀音形象區別開來,而不是姚文所說的要晚至五代才開始相互區別。因此,唐宋白衣觀音圖像并不存在階段性的演變問題,地域差異才是我們應該探討的重點內容。潘亮文也撰文對白衣觀音造像作了初步考察③潘亮文從經典、文獻、作品三方面對白衣觀音在中國的發展作了初步勾勒。詳見潘亮文.白衣觀音像についての一考察[J].佛教藝術,231號(1997);潘亮文.水月觀音與白衣觀音造像在中國發展的概況[J].故宮文物月刊,2000,18(8):78-97.,但文中所提到的圖像資料較少,不能如實反映出白衣觀音圖像在唐宋發展的本來面貌,尤其是缺少了此類遺存最為豐富的巴蜀地區。此外,齊慶媛[2]52-59、于君方[3]等亦對白衣觀音作了一定研究,但都沒有覆蓋到全國范圍內的唐宋白衣觀音圖像。

基于此,本文在已有研究的基礎上,結合近年實地調查所發現的新材料,試圖對唐宋,包括與宋并存的遼金西夏時期白衣觀音圖像的發展演變做全面分析。鑒于不同地區的白衣觀音圖像在流行時間、造型樣式等方面各不相同,我們將其劃分為四大區域:巴蜀地區、江南地區、中原北方漢族地區,以及遼、金、西夏等北方少數民族地區。下文將對不同區域的白衣觀音圖像演變作逐一論述。

一、巴蜀地區:白衣觀音造像發展的重要區域

巴蜀地區的白衣觀音造像不僅出現時間早,數量多,而且造型多變,時代與地域特征鮮明,當是白衣觀音圖像發展的重要區域。

1.中唐時期:白衣觀音造像的初步發展

中唐白衣觀音造像數量不多且分散,僅發現于眉山、安岳等地。

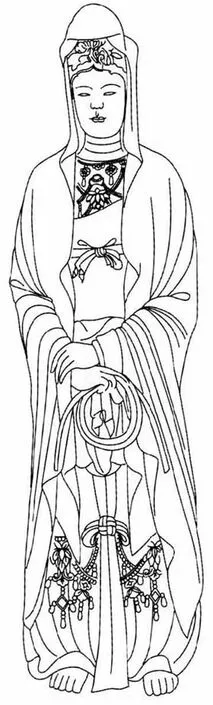

圖1 丹棱劉嘴第14龕

丹棱劉嘴第14龕內有二觀音像(圖1)④本文圖片來源若沒有特別說明,均為筆者實地調查拍攝所得。。左像為白衣觀音,頭后飾桃型火焰紋頭光,身著披冠通肩式袈裟,袈裟U形領口較高,僅露出頸部項飾,左手托缽于胸,右手持楊柳作蘸取狀,站立于蓮座上;右像為常見的圣觀音,左手持凈瓶,右手持楊柳。在外龕左側鐫有造像題記兩行:“奉為亡考敬造供養/白衣觀音壹身弟子任存。”劉嘴造像集中開鑿于盛唐至晚唐時期[4],從第14龕內兩尊觀音的藝術風格來看,它們形體勻稱,既無盛唐觀音的豐腴體態,又無晚唐觀音的矮小粗壯,加之該龕占據崖面的較好位置,推測為中唐遺存。

仁壽牛角寨第62龕中也有1尊(圖2)。此龕為佛道合龕,龕內造像共有29尊,分前后兩排站立,白衣觀音位于后排中部,半身像。該像面型豐滿,袈裟披于高聳的頭冠之上,雙手捧物于胸。牛角寨造像為盛唐、中唐遺存[5],從該龕人物群像形體修長的風格來看,當是中唐作品。

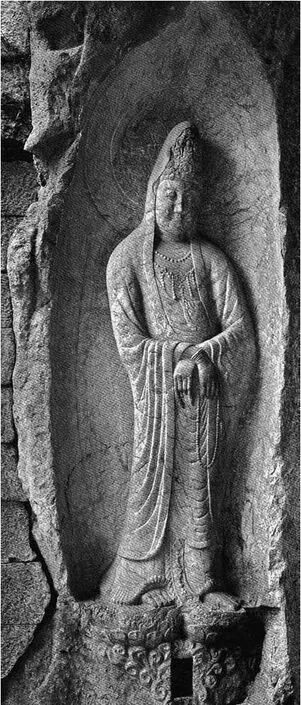

安岳千佛寨中也有1尊(圖3),位于第52號明王龕的右側壁,單獨為龕。除細部特征外,此像與劉嘴第14龕的白衣觀音像十分相似,可能源于相同粉本,其時代也在中唐。值得一提的是,廣元皇澤寺第23龕也有一尊類似造型的白衣觀音像,但其年代不明①考古報告將該龕造像定為宋代,值得商榷。詳見四川省文物管理局等.廣元石窟內容總錄·皇澤寺卷[M].成都:巴蜀書社,2008:42.。

以上實例不僅是巴蜀,也是全國目前所見最早的白衣觀音造像。丹棱劉嘴和安岳千佛寨的白衣觀音造型基本一致,顯然是采用了相同粉本,這種像式應該是最為接近白衣觀音形象在盛唐產生之初的原貌。值得一提的是,據《宣和畫譜》載,中唐時期活躍于成都的畫家辛澄曾繪有《白衣觀音像》②關于辛澄的事跡,可參看俞劍華標點注譯.宣和畫譜[M].北京:人民美術出版社,2017:60;(宋)黃休復.益州名畫錄[M].何韞若,林孔翼,注.成都:四川人民出版社,1982:29-30.,那么蜀地中唐白衣觀音造像的粉本或許就與他有關。

圖2 仁壽牛角寨第62龕白衣觀音像

圖3 安岳千佛寨白衣觀音像

圖4 眉山法寶寺白衣觀音像

圖5 內江翔龍山白衣觀音像

圖6 資中西巖第31龕

圖7 資中西巖第74龕

2.晚唐、五代時期:持蓮式白衣觀音造像的流行

晚唐、五代時期,白衣觀音造像在蜀地迅速流行起來,不僅出現的地域范圍擴大,造型姿態多變,而且還與其他尊像相互組合,從而體現出較為豐富的變化。

近年我們在川渝多處造像點新發現了大量此期白衣觀音造像。眉山東坡區丈六院造像中發現2龕,一龕是白衣觀音與揭帝明王神的組合,龕內有后蜀明德元年(934)造像記[6];另一龕造像被盜,幸外龕左側鐫有題記:“平安造……/敬造白衣觀音菩薩一身沙彌智海□身/平安造/敬造白衣觀音菩薩一身沙彌……/平安造。”對照王家祐之前所抄錄的文字③王家祐抄錄為:“敬造白衣觀音菩薩一身。沙彌智海自身平安造。以明德三年×月。”詳見王家祐.四川唐代造像雜識[G]//麥積山石窟藝術研究所.石窟藝術.西安:陜西人民出版社,1990:89.,可知此龕鑿于后蜀明德三年(936)。與丈六院相距不遠的法寶寺造像,也有一龕白衣觀音坐像(圖4)。此像殘損較甚,其造型與丈六院的白衣觀音像十分相似。另在此龕右側藥師佛龕的外龕右側處,我們發現一則“文德元年(888)”的造像記,因此,此龕的年代大致在唐末、五代。

內江石窟群發現白衣觀音造像的有2處。一處是市中區的翔龍山造像,在唐代阿彌陀佛大像龕的兩側崖面,我們至少發現2龕白衣觀音倚坐像(圖5);另一處是資中西巖造像,此處白衣觀音龕像較多,如第16、31、56、74龕等,但保存均較差。譬如第31龕(圖6)為白衣觀音與地藏的組合,左側白衣觀音為持蓮倚坐造型;又如第56、74龕(圖7)的白衣觀音為單尊立像,雙手亦持蓮。這些龕像均為晚唐、五代遺存。

安岳石窟群是白衣觀音造像的又一流行區域,主要集中出現在庵堂寺、圓覺洞、侯家灣等造像點①這三處白衣觀音造像的詳細資料參見劉健.四川省安岳縣庵堂寺摩崖造像調查簡報[J].四川文物,2008(6):26-27;成都文物考古研究所等.四川安岳縣圓覺洞摩崖石刻造像調查報告[G]//四川大學博物館等.南方民族考古.北京:科學出版社,2013,9:365-449;四川大學考古學系等.四川安岳林鳳侯家灣摩崖造像調查簡報[J].文物,2017(5):72-84。,并且多尊還留有五代時期的確切紀年。此外,與安岳相鄰的樂至報國寺也發現了后蜀時期的白衣觀音與地藏合龕造像②此龕造像現已不存,僅存造像題記。詳見成都文物考古研究所等.四川樂至縣報國寺摩崖造像踏查記[G]//成都文物考古研究所.成都考古發現.北京:科學出版社,2012:651-652。。

大足石刻的白衣觀音造像主要集中出現在北山佛灣區,但多數尚未識別。據筆者調查,初步辨識出佛灣第 21、211、214、221、241、266、277等龕內有白衣觀音造像,惜保存狀況均較差。

以上是巴蜀石窟現存晚唐、五代白衣觀音造像的基本情況,整體來看具有如下特點。

首先,從區域分布看,白衣觀音造像主要集中在川西眉山,川中內江,以及川東樂至、安岳、大足等地。

其次,從造型樣式看,白衣觀音造像的姿勢有站立式、倚坐式、結跏趺坐式三種,以前兩式最為流行。但無論或坐或立,雙手舉持蓮蕾且負于左肩的造型是此期白衣觀音造像基本固定不變的像式。可見,不同地區的石窟藝匠使用了相同的造像粉本,此粉本可能源于成都佛寺。一方面,以大圣慈寺為首的佛寺無疑是唐宋時期蜀地佛教藝術的中心,五代成都畫家杜子瑰就繪有白衣觀音像[7]72;另一方面,從時代發展看,內江地區的白衣觀音造像要普遍早于安岳、大足等地。因此,筆者推測該像式的傳播路線大致為:成都→成都周邊眉山等地→內江→安岳→大足。

最后,從組合形式看,可分三種:一是單獨為龕,如安岳庵堂寺第13龕、大足北山佛灣第211龕、內江翔龍山的白衣觀音龕像等;二是與其他尊像組合,尤其是地藏,如大足北山佛灣第221、241、266龕和資中西巖第31龕等,這顯然是受到了盛唐以來觀音與地藏組合題材流行的影響,可見在時人眼中,白衣觀音與圣觀音并無明顯區別。此外,還有與花聚菩薩③安岳庵堂寺第16龕是前蜀咸康元年(925)比丘惠初造白衣觀音和花聚菩薩立像,詳見劉健.四川省安岳縣庵堂寺摩崖造像調查簡報[J].四川文物 ,2008(6):27。、揭諦明王神的特殊組合,反映出蜀地五代以來民間造像發展的新走向;三是作為佛陀的脅侍菩薩,如安岳林鳳侯家灣第5號佛道合龕,其內龕最右側一尊為白衣觀音像;大足北山佛灣第21龕和安岳圓覺洞第59龕西方三圣像中主尊左側為白衣觀音像等。

3.兩宋時期:白衣觀音造型樣式的豐富多變

兩宋時期,在民間所流傳的與白衣觀音相關的靈驗故事、傳奇小說的影響之下,白衣觀音信仰深入人心,受到民眾更為廣泛的虔心崇奉。與此同時,受宋代佛教世俗化、民間化,以及整個社會審美思潮的巨大轉變,白衣觀音造型樣式與信仰形式也在發生微妙變化:其一,白衣觀音與水月觀音、數珠手觀音等形象彼此融合;其二,白衣觀音逐漸與禪宗思想相互融合,從而成為禪宗畫家樂于表現的藝術主題;其三,白衣觀音形象完全是以現實女性面貌來呈現。

宋代白衣觀音造像在川東大足、安岳一帶局部繁榮,不僅于石窟中多有雕鑿,而且還發現了供奉于佛寺的大型單體圓雕造像。但此期的白衣觀音造像并不像之前那樣,遵循相對固定的像式,而是呈現出多樣化的特點。現根據姿勢的不同,將其分為三個類別。

其一,善跏趺坐式。這種造型集中見于北宋,是前期風格的延續,數量雖不多,但多以主尊形式出現。北宋早期實例如大足北山佛灣第92龕和安岳上大佛第8龕,而后者佛龕中2尊白衣觀音的袈裟并未披冠,比較特殊[8]。北宋晚期實例如大足北山佛灣第286龕,龕內白衣觀音左手托缽,右手似持柳,其形體較之以前顯得更為纖瘦,龕內有北宋大觀三年(1109)造像記[9]。

圖8 大足北山佛灣第180窟右壁白衣觀音像

圖9 大足石門山第6窟左壁白衣觀音像

圖10 大足妙高山第4窟右壁白衣觀音像

其二,立式。這種樣式流行于北宋晚期至南宋早期,多見于大足所特有的觀音群像窟中。這些白衣觀音造像的身高均在2米左右,手姿持物、服飾冠戴并不固定,造型多變。北山佛灣第180窟的右壁第4尊為白衣觀音像(圖8)[10],該像披風與袈裟為少見的分離樣式,頭戴高聳精美的花鬘冠,面部肌膚細膩而溫潤,雙手握一數珠于胸前,表情自然生動。北山佛灣第136號轉輪經藏窟中的白衣觀音像最為精美。該像立于左壁,身著披冠通肩式袈裟,并于頭頂處向內收,露出冠中化佛,雙手捧如意寶珠于胸,寶珠出毫光,從左肩飄升至窟頂。特別精彩之處在于觀音身上瓔珞密布,藝匠極盡所能將她裝扮得富貴美麗,每一個細節都雕琢得一絲不茍。石門山第6窟的左壁第1尊為白衣觀音像(圖9)[11],該像披風與袈裟亦相離,披風如荷葉狀搭于寶冠之上,宛如現實中大足宋代農家婦女的形象,右手于胸前提凈瓶,左手握數珠垂于身側。妙高山第4窟內有2尊白衣觀音像,但服飾、手姿等各不相同。左壁的白衣觀音身著披冠通肩式袈裟,U形領口開至胸口,露出項飾、僧祗支及結帶,左手下垂,手心向外作接引狀,右手舉于胸前施無畏印。右壁的白衣觀音呈現出一種端莊秀雅的風格(圖10)[12],該像內著僧祗支,外著雙領下垂式敞口大衣,并披于頭冠之上,雙手置于腹前,左手把右腕,類似于數珠手觀音的手姿造型,但持物為羂索。

其三,結跏趺坐式。這個造型最為特別,它是自北宋晚期以來,在禪宗盛行的背景之下,由藝術家新創的一種突顯禪定思想精神的像式,可稱之為禪定式白衣觀音,或者入定觀音[13]67-80。這種新樣式一經形成,便對元明清文人畫家筆下的觀音形象產生極大影響,他們大都以此來寄托內心的寧靜與超脫。筆者目前在巴蜀發現4尊,它們造型類似,座高均在兩米以上。

安岳華嚴洞石窟中有1尊(圖11)[14]。該像頭戴高聳花冠,冠中現化佛;結跏趺坐,呈禪定狀態,手、腳都籠于袈裟之內;雙眼緊閉,整體呈現出一種冥思苦想,不受外界環境干擾的思想境界;袈裟從頭頂自然垂下,隨著軀體的動態起伏,尤其是坐沿的袈裟下擺處理得相當巧妙,褶皺自然,宛如流水一般,將絲綢般的柔軟順滑質感表現得淋漓盡致。據李官智考證,安岳華嚴洞石窟約鑿于北宋早期[15],但從菩薩服飾及瓔珞裝飾的藝術表現手法來看,與大足寶頂南宋中后期圓覺洞石窟的十二圓覺菩薩像十分相似,故兩者時代應不會相隔太久。又安岳華嚴洞壁面的背景裝飾沒有大足圓覺洞的復雜,推測應稍早于后者,為南宋早期遺存。

大足石刻博物館所藏的2尊圓雕白衣觀音像鮮為人知①為便于研討,我們將帶方形臺座者稱為1號白衣觀音像,另一尊不帶臺座的稱為2號白衣觀音像。這2尊像原散落在寶頂小佛灣內,鄧之金指出其可能是宋末寶頂山遭受元季兵亂后,從寶頂其他地方搬來存放于此的。詳見鄧之金.大足寶頂山小佛灣石窟調查——兼述小佛灣屬宋世原貌造像[G]//重慶大足石刻藝術博物館,重慶大足石刻研究會.大足石刻研究文集.北京:中國文聯出版社,2002,3:217.。1號造像(圖12)結跏趺坐于方形石坐之上,整體造型同于安岳華嚴洞的白衣觀音,不同之處在于其頭頂化佛的處理方式。該像化佛較大,直接坐于觀音頭頂之上。觀音的袈裟下擺很長,其質感如絲綢般順滑,輕垂于石坐邊沿。頭部微微下傾,雙眼半睜,呈禪定狀。在石坐兩側有題記兩行:那伽常在定,無有不定時;為彼散亂人,故現如是相。此語出自宋代慈受懷深禪師的“入定觀音”偈頌[16],其淵源是唐代大顛禪師對《般若波羅蜜多心經》的注解:“湛然常寂,亦無修證。那伽常在定,無有不定時。無散無亂,孤明獨照。猶如秋月,普天匝地。”[17]可見此類禪定式白衣觀音與般若思想有密切聯系,是在當時禪宗興盛的背景下所產生的。2號造像(圖13)除了胸前項飾不同和未坐于石坐之上外,其余造型與1號大體相似。這2尊造像的年代在南宋中晚期。

合川淶灘二佛寺北巖第1龕(圖14)也是呈禪定狀的白衣觀音造型,但同時還融合了水月觀音的圓光、山巖、流水等背景造型元素。其龕下還刻有一翻騰在海浪之中的巨龍,動勢強烈,正與白衣觀音的寧靜內心形成鮮明對照。

圖11 安岳華嚴洞石窟左壁白衣觀音像

圖12 大足石刻博物館藏1號白衣觀音像

圖13 大足石刻博物館藏2號白衣觀音像

圖14 合川淶灘二佛寺北巖第1龕

以上是巴蜀唐宋白衣觀音造像發展演變的大致面貌,若與其他區域相比,當是相當突出。筆者認為主要原因有三:

第一,蜀地接受白衣觀音信仰較早,可能在其于兩京形成不久之后,就已流布蜀地。雖說目前僅在巴蜀發現了唐代白衣觀音造像,但這并不能說,此地就是其發源地,其源頭應在兩京。一方面,唐代前期的巴蜀佛教藝術主要是在中原北方佛教藝術的范式下發展,無論是造像題材還是造像樣式均受兩京的影響較大;另一方面,文獻中記載最早描繪白衣觀音的畫家是吳道子,加之他于天寶年間入蜀,很有可能將白衣觀音畫像粉本傳播蜀地。至于中原目前尚未發現唐代白衣觀音造像的原因,當與安史之亂以后,中原佛教受到極大重創有關。

第二,唐代以來,尤其是盛唐以后,開窟鑿像、建寺圖壁之風普遍向南方巴蜀地區轉移。每當中原北方發生政局動亂,民眾首先想到的移民之處就是蜀地,特別是二帝幸蜀,帶來了京城高僧大德、畫家工匠等大批人員,促進了蜀地佛教藝術的迅速繁榮,從而營造了濃郁的佛教信仰氛圍,尤其是頗受人們歡迎的觀音信仰,白衣觀音自然也在其中。

第三,與江南吳越國錢氏和北方遼代最初接受白衣觀音信仰的主要群體為皇室貴族不同的是,蜀地白衣觀音信仰的群體大都是普通民眾,并且信奉目的很是實在,只要家人及自身健康平安足以。這從現存的相關造像題記中不難看到這點。

二、江南地區:首開白衣觀音造型新風尚

江南地區白衣觀音造像出現的時間大約在五代十國吳越和南唐,較之巴蜀要晚很多。吳越時期的白衣觀音造像以杭州煙霞洞洞口處右側的觀音像為典型代表(圖15)[18],該像造型優美,身軀呈S形,慈眉善目,宛若一位年輕貌美的江南女子。齊慶媛認為,此像開創了白衣觀音造型新風尚,并將江南地區的此類造像命名為“江南式白衣觀音”。[2]52此外,上世紀50年代在蘇州虎丘塔出土過一件白衣觀音檀龕像,時代也在五代[19]。該像披風與外衣分離的形式雖與煙霞洞觀音有些不同,但手持數珠是兩者的共同特征,這種做法在當時的其他地區是比較少見的。南唐白衣觀音造像雖未見實物,但在《宣和畫譜》中有明確記載,當時的畫家曹仲元和王齊翰二人均繪有《白衣觀音像》[7]74、83,推測應與吳越的白衣觀音造型樣式一致。

圖15 杭州煙霞洞白衣觀音像

白衣觀音信仰在江南的出現有其特殊的歷史背景,可能最初與后晉政權有關,之后又得到了吳越國錢氏夜夢“白衣仙人”的神預,這倒與遼朝契丹族尊奉白衣觀音為家神的情況類似:白衣觀音依靠皇室貴族獲得發展。據《方輿勝覽》卷一“天竺觀音”條載:

石晉天福間,僧道翊一夕見山間光明,往視之,得奇木,乃命匠者孔仁謙刻觀音像。會僧勲從洛陽持古佛舍利來,納之頂間,妙相具足。吳越時,忠懿王夜夢白衣仙人求治其居,左右曰:“天竺觀音,白衣仙像也。”乃一新道場,凡水旱必禱焉。至今如此。[20]

這個“白衣仙像”的“天竺觀音”顯然就是指白衣觀音,當時還專門為此創建天竺觀音看經院而供奉之。與此類似的錢氏與白衣觀音的靈驗故事還有很多,其意大都是說白衣觀音在治國方面對錢氏有很大幫助,后錢氏家族對其大力推崇,相關信仰遂在江南各地流傳開來。

入宋以來,白衣觀音信仰在江南廣泛傳播。據日本僧人成尋《參天臺五臺山記》記載,他在參拜泗州普照王寺時,曾親眼看到寺內供有白衣觀音像,且門外還有人售賣《白衣觀音禮》的冊子[21]。目前江南所見宋代白衣觀音造像遺存較少,但大都延續了五代手持數珠的造型。蘇州瑞光塔出土2尊北宋白衣觀音泥塑像(圖16)[22],除面部上色外,她們的造型完全一致,應出自同一印模。觀音面龐豐腴,頗具唐代遺風;外著一件披冠雙領下垂式敞口大衣,外衣緊貼身體,露出身形曲線;雙手交叉于腹前持數珠,呈現出女性般優雅雍容的風姿。蘇州紫金庵大殿后壁有一墻觀音彩塑,正壁主尊是南海觀音,但其裝束卻采用了白衣觀音的造型。這表明自宋以來,不僅在巴蜀,其他地區的不同觀音造型也普遍存在互相融合的情況。在兩宋之際,受中原影響,江南地區出現了禪定式白衣觀音像[13]68-70,如蘇州靈巖山法慎所刻的一塊入定觀音造像碑(圖17)[23]等,其出現時間稍早于巴蜀。南宋以來,這種樣式的白衣觀音像備受江南禪宗畫家和文人的青睞,并且還通過移民杭州的蜀籍畫僧法常與來華日僧圣一的密切往來,于南宋晚期將此類畫像傳播到日本,并對日本水墨畫產生重要影響①關于法常的生平事跡,近來中日學者對此都有相關探討,其中以徐建融的考訂最為詳備,詳見徐建融.宋代繪畫研究十論[M].上海:上海大學出版社,2008:237-253.。

圖16 蘇州瑞光塔出土白衣觀音泥塑像

圖17 蘇州靈巖山入定觀音像碑拓片

三、中原北方漢族地區:白衣觀音圖像的發源地

無論是文獻記載,還是實物遺存,中原北方地區的唐宋白衣觀音信仰與造像,似乎都不及巴蜀或江南那么突出。但有一點應毋庸置疑,白衣觀音信仰和圖像的起源地當在兩京地區。

中原地區目前尚未發現唐代、五代的白衣觀音造像,僅有少量宋代遺存。

陜北延安等地有大量宋代石窟,其觀音題材以水月觀音和千手觀音居多,白衣觀音鮮見。安塞石寺河第1窟西屏壁內側有一尊白衣觀音像(圖18)[24]649,游戲坐于石座上,明顯融合了水月觀音的造型。惜頭殘,故不明其頭巾的披覆方式。像旁有北宋宣和二年(1120)題記:“延安府安□堡百姓/□□□乃賀青/右謹發信心打造粧畫/白衣觀音一尊愿龍花三/會共結佛緣宣和二年/匠人王志。”[24]654“龍華三會”本為彌勒信仰的核心,這里卻與白衣觀音混融在一起,可見民眾對佛教理論的認識較淺。子長鐘山石窟第3窟的十地菩薩像,其中2尊是身著披冠通肩式袈裟的菩薩像[25]。西安碑林博物館藏有2尊出土于西安的宋代白衣觀音頭像(圖19),頭高約30厘米,推測原像身高應在2米以上,當屬佛寺供像。

北方甘肅天水麥積山石窟中也塑有2尊宋代白衣觀音像。第165窟原為北魏洞窟,宋代重塑三菩薩及二供養人像,左壁有白衣觀音[26]。該像造型寫實,比例勻稱,結構準確。身著雙領下垂式披風,雙手相交托于腹部,衣紋刻畫簡練流暢,全身無配飾,宛若當地樸素的中年婦女,這無疑拉近了其與信眾之間的心理距離。第4-5龕為宋代重塑的一佛八菩薩像,正壁主尊右側為白衣觀音②此尊白衣觀音的圖片由麥積山石窟研究所的張銘博士提供,特表感謝。(圖20)。與165窟中白衣觀音形成鮮明對比的是,該像頸戴華麗配飾,服飾上還有龍鳳、植物紋等瀝粉堆金圖案,于此襯托出觀音的美麗高貴。觀音雙手交握于腹前,可能受到過江南白衣觀音造型的影響。天水地區在唐代并沒有白衣觀音信仰的傳統,但由于該地在宋代的大部分時間都歸四川管轄,因此蜀地是很有可能將白衣觀音圖像傳播到天水。

圖18 安塞石寺河第1窟白衣觀音像

圖19 西安碑林博物館藏白衣觀音頭像

圖20 麥積山第4-5龕正壁右側白衣觀音像

唐宋時期,敦煌地區的顯密觀音信仰盛行,唯獨白衣觀音信仰卻不甚流行③據伯希和記錄,莫高窟第103窟中有疑似有白衣觀音的題記,錄為:“大乘寺尼啓注奉爲先六爺□下反法界蒼生敬造觀音白衣各一軀一心供養……觀……李郭真(?)……雍宰(?)元(?)年”(徐自強,張永強,陳晶.敦煌莫高窟題記匯編[G].北京:文物出版社,2014:116)。但“敬造觀音白衣各一軀”作何解釋?從“各一軀”描述來看,“觀音白衣”應為二尊像。可能分別是“觀音”與“白衣”,但“白衣”是否為“白衣觀音”的簡寫,目前尚不清楚。除此該題記的年代也需考證。,除2幅西夏白衣觀音壁畫外,目前在敦煌石窟中尚未發現類似形象,可見敦煌民眾對此并未產生關注,這與該地區統治政權更替頻繁有關。但藏經洞曾發現2幅白衣觀音絹畫,現分藏于故宮博物院(圖21)[27]和四川博物院[28]。這兩幅絹畫的畫面構圖及白衣觀音造型相似,可見它們要么為同一畫家描繪,要么源自同一粉本,其繪制時代應該相近④這兩幅白衣觀音絹畫雖較早刊錄于《中國美術全集·繪畫編》中,但在時代判定上卻相差很大:故宮博物院藏品為五代作品,四川博物院藏品為南宋作品。目前來看南宋年代的推斷顯然有誤。。值得一提的是,故宮博物院所藏絹畫中的供養人形象與敦煌五代宋初紙絹畫上的供養人形象類似,推知這兩幅白衣觀音絹畫也是同時期的作品。有趣的是,藏經洞還發現題為“啟請白衣觀自在文”的卷子(P.3927)[29],據其“于中楊柳億劫常青”“素服衣冠,圓容麗質,身掛輕羅,自在足躡千輪,兩耳長垂玉珠樓洛”,以及“白蓮花上紫金容”等描述,似與絹畫中的白衣觀音造型相符。據潘亮文考證此卷子為10世紀初的作品[30]93,也即五代。筆者認為,該卷子很有可能就是當時配合白衣觀音絹畫而書寫的類似發愿文一樣的啟請文。但由于絹畫和書卷均可任意移動,那么它們是可以從中原或巴蜀等地帶來,這與前述敦煌不流行白衣觀音信仰的觀點并不矛盾。

圖21 故宮博物院藏敦煌白衣觀音絹畫

四、北方少數民族政權地區:獨具少數民族特色的白衣觀音造像

受宋朝中原佛教的影響,與其對峙的遼、金、西夏等北方少數民族王朝也開始信奉白衣觀音。少數民族政權對白衣觀音特別重視,遼朝甚至將其提升到國家信仰的層面。從造型特征上看,此區域的白衣觀音造像并沒有嚴格遵循漢地樣式,而是在其基礎上融合了本民族傳統宗教的造型元素和審美內容,因此它們具有濃厚的少數民族藝術特點。

以契丹族為主的遼朝在建國之前,一直都信奉薩滿教,他們對佛教尚無興趣。但自遼太宗耶律德光于天顯十一年(936)幫助石敬瑭建立后晉政權后,石將幽云十六州割與遼朝,大量漢人因此在遼朝的控制之下。為了穩定契丹貴族對多民族雜居的統治,樹立本民族的威信,遼朝積極倡導中原佛教,并托夢將白衣觀音尊為家神[31],《遼史》卷三十七《志第七·地理志一》對此有明確記載:

興王寺,有白衣觀音像。太宗援石晉主中國,自潞州回,入幽州,幸大悲閣,指此像曰:“我夢神人令送石郎為中國帝,即此也。”因移木葉山,建廟,春秋告賽,尊為家神。興軍必告之,乃合符傳箭于諸部。[32]

而為了使中原白衣觀音信仰順理成章的傳入東北,契丹貴族甚至于將長白山附會成白衣觀音的居住地①關于長白山如何演變成白衣觀音的住所,可參看汪玢玲.長白山崇拜與民族文化融合[G]//游琪,劉錫誠.山岳與象征.北京:商務印書館 ,2004:347-356.,據《遼志》中“長白山”條載:

長白山在冷山東南千余里,蓋白衣觀音所居,其山內禽獸皆白,人不敢入,恐穢其間,以致蛇虺之害。[33]

祭山拜祖本是遼朝先祖的宗教信仰習俗,與佛教無涉,但將長白山指認為白衣觀音的居住場所,“這又把漢魏間以虎為山神,‘祠虎以為神’的信念推進一步,以為是‘白衣觀音’在冥冥中統轄其地,把長白山的終年被雪,禽獸皆白,虎豹熊羆皆不害人的自然崇拜、動物崇拜和佛家的清凈、慈悲、普度眾生觀念聯系在一起了。”[34]從而使得遼朝祭山拜祖有了新的祭祀方式。

從造像材質上看,目前所發現的遼代白衣觀音像全是金銅像,尤以易于家庭供奉的小型銅像居多。但也有大型者,如現藏于美國賓夕法尼亞州大學考古學及人類學博物館的白衣觀音立像[35]1304,通高70厘米,堪稱存世遼代體量最大、鑄工最精的金銅造像。

從姿態上看,遼代白衣觀音像可分為兩種樣式:

其一,立式。實例較多,造型大都一致:頭冠高聳,吸收了薩滿教冠飾造型的元素;形體比例修長,下半身明顯向內收;雙手持物基本不出兩種,蓮蕾和數珠。持蓮蕾者如故宮博物院所收藏的一尊(圖22)[36]51,該像形體頎長,跣足直立于束腰須彌座上,袈裟披冠方式較為特別,從右肩看似有兩層,雙手相疊于胸前托蓮,身上無瓔珞,儀態端重。持數珠者(圖23)[37]的造型可能是受到了江南樣式的影響②江南樣式對遼朝的影響,主要是通過五代時期遼朝與吳越和南唐頻繁的政治文化交流來實現的,參看彭艷芬.五代時期契丹遼朝與吳越、南唐的交聘研究[D].河北大學碩士學位論文,2006.。

其二,坐式。目前僅發現2尊,故宮博物院和海外私人[35]1295各收藏1尊。譬如故宮博物院收藏的白衣觀音結跏趺坐(圖24)[36]54,發髻高聳,肩披鱗狀天衣,右手舉于胸前施說法印,左手置于腿間持蓮,造型優美。值得一提的是,這2尊坐式白衣觀音像可能和密教有關①據菩提流志《不空羂索神變真言經》卷八云:后白衣觀世音母菩薩,左手搏脅髀上,仰掌執不開蓮花,右手側揚掌,半加趺坐((唐)菩提流志.不空羂索神變真言經[G]//大正藏·第20冊:269)。經中描述與遼代坐式白衣觀音像有些類似。。

圖22 故宮博物院藏白衣觀音銅鎏金像

圖23 持數珠白衣觀音銅鎏金像

圖24 故宮博物院藏坐式白衣觀音銅像

金朝先后滅遼和北宋,不僅從中原獲得大量典籍圖書、文物法器,而且還掠奪大批文人藝匠,故建國后迅速漢化。受漢人和契丹人的影響,金朝對佛教也大力推崇,造寺立塔、譯經刻經、焚香禮佛等佛事活動氛圍濃烈。金朝的白衣觀音造像主要源自對遼、宋的繼承,特別是宋朝的樣式。目前所發現的實例較少,明確者有二:其一,一幅署名東坡居士蘇軾觀音贊的白衣觀音石刻線畫(圖25)。該像雙手交握于胸前,手握數珠,神情自在,明顯受到過江南樣式的影響。據贊文可知此畫由中都(今北京)門頭溝潭柘寺住持虛名和尚作于金章宗明昌三年(1192),后鄭州普照寺住持守辯和尚摹刻上石[38];其二,加拿大多倫多皇家安大略博物館收藏一尊大型木質白衣觀音像[35]1369,據說出自山西澤州府某古寺內。此像融合了南海觀音的造型特征,身軀向左傾斜,目光正俯視蕓蕓眾生。觀音胸肌寬厚,男性特征明顯,但同時又具有女性的優美姿態。此外,1964年,在北京豐臺區瓦窯村金墓中曾出土一尊禪定式白衣觀音瓷塑像[39],但這種青白釉瓷塑實源自南方,推測此墓是一座漢人金墓,白衣觀音像可能是墓主人從漢地帶來。

由黨項人在中國西北部建立的西夏政權,對佛教相當崇信,漢傳和藏傳系統都很盛行,其中觀音信仰表現突出,不僅翻譯了大量觀音經典,而且還繪制了數量可觀的觀音畫像②關于西夏觀音信仰的發展情況,可參看崔紅芳.西夏河西佛教研究[M].北京:民族出版社,2010:281-301.。西夏對河西石窟裝修和改建的活動頻繁,目前在莫高窟發現2幅白衣觀音壁畫。一幅位于莫高窟第237窟前室西壁門上[40],此像身后有圓形大背光,雙手抱膝而坐,明顯融合了水月觀音的造型元素;另一幅位于莫高窟第309窟西壁北側,此像呈結跏趺坐禪定狀,這是漢地的流行樣式。由此可見白衣觀音信仰在西夏也有一定傳播,但并不突出。

最后,需提及的是,在新疆吐魯番出土,現分藏于德國、韓國和俄國的三幅構圖形式類同的觀音畫像,其主尊觀音兩側的觀音變化身中,都有一尊手托孩童的白衣觀音像;另柏孜克里克第29窟左壁也有類似畫像,據說這些畫像均繪于高昌回鶻時期[30]93-95。從造型上看,這4尊白衣觀音畫像似乎表現出了明清送子觀音的造型元素,但目前其含義、來源還不是很清楚。姚崇新認為,它們是送子觀音,反映了中國內地的信仰傳統[1]267,但目前在內地尚未發現明代以前的類似實例。或許是高昌回鶻民眾的特殊信仰,具體來源還需作進一步探討。

圖25 金代白衣觀音石刻線畫

五、結語

綜上所論,唐宋時期白衣觀音圖像在不同區域的發展與演變具有鮮明的地域特點:一是巴蜀地區。該區域的白衣觀音造像至遲在中唐就已出現,五代前后蜀、兩宋最為盛行,且造型多變,隨時代不同而各具特點;二是江南地區。該區域在十國的吳越和南唐時才開始出現白衣觀音造像,主要流行雙手交于腹前并持數珠的特殊像式,且對中原及遼、金等少數民族政權地區有所影響;三是中原北方漢族地區。兩京是白衣觀音信仰及圖像的發源地,但該區域目前尚未發現唐代白衣觀音造像,僅有五代、兩宋時期的少量遺存,可見白衣觀音信仰在該區域的流布并不廣泛;四是遼、金、西夏等北方少數民族政權地區。少數民族對白衣觀音信仰特別重視,遼朝甚至將其提升到國家信仰的層面。該區域的白衣觀音造像主要受中原、江南等地的影響,但同時還融合有本民族傳統宗教的造型元素和審美內容。

宋代以后,白衣觀音圖像繼續深入發展,主要有三大突出變化:其一,與數珠手觀音、水月觀音、送子觀音和南海觀音等本土觀音圖像徹底融合;其二,由之前禮拜供奉的宗教性功用轉化為墨戲玩賞的藝術性功用;其三,相關遺存以可移動的水墨畫和小型雕塑居多。關于以上變化的具體情況,筆者擬另文探討。