就連河流都不能帶她回家

2020-01-02 18:06:55嚴英秀

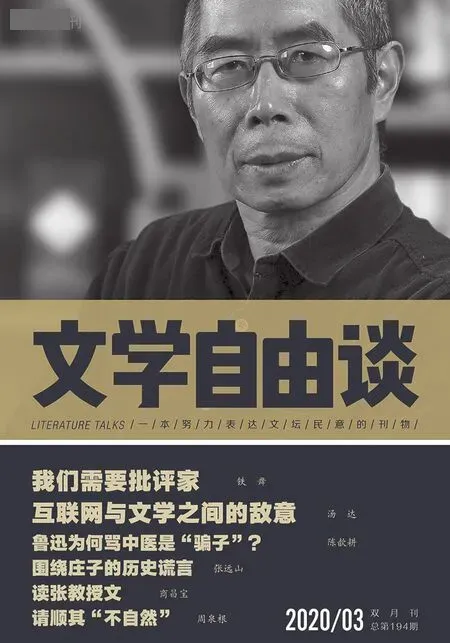

文學自由談

2020年3期

關鍵詞:小說

□嚴英秀

我一直在想,如果有一絲半毫的預知力,我的2018年,最終會不會有一點點的不一樣?

這一生,注定有一些年月,一些時間節點,會從漫長的日復一日的單調重復中脫穎而出,成為生命中的特殊印記,一個痛點,一個死結。可是,當它向你逼近,已經用神秘莫測的手叩響了門環時,你卻渾然不知。

起初,一切看上去都是安詳美好的。曠日持久的失眠在暑假孩子回到家里后,有了明顯的改善。于是,帶她去了甘南草原,去了川西藏地。對于一個生長在城市的藏族孩子來說,這是她第一次比較深入地了解母族文化的壯闊和瑰麗。一路上,陽光越來越熾烈,心緒越來越飛揚,沉靜。然后,回家——白龍江邊小城里那個我稱之為家的院落。母親從濃陰下,藤椅上,顫巍巍站起來,迎接我。她每次迎我回家時,臉上的淚反而好像我就此要離去。

就是在這一次,哪怕是在這最后的一次,她也并不比半年前更衰弱。

在娘家小城,我的閨蜜發小,也有“三無”文友,他們往來言語間提到我的創作。那一年剛剛新出的小說集,有人拿來讓我簽字。這樣的時候,母親便常常徘徊在我們周圍,事實上,她并不十分聽得懂我們在說什么,也不知道那是一部怎樣的書,但她還是隨著我們的談笑,極為開懷地笑著。單是女兒寫書這件事就足以讓她無限欣慰。她是那么驕傲于自己的女兒成了“寫書的人”。記得很清楚,有天黃昏,當我送走客人回來時,她坐在我們剛坐過的地方,一只手緊捧著我那部小說集,另一只手輕輕摩挲著書的封面,雙眼閃亮。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:42

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:40

紅豆(2022年3期)2022-06-28 07:03:42

英語文摘(2021年2期)2021-07-22 07:57:06

文苑(2020年11期)2020-11-19 11:45:11

意林·全彩Color(2019年9期)2019-10-17 02:25:50

作品(2017年4期)2017-05-17 01:14:32

中學語文(2015年18期)2015-03-01 03:51:29

西南學林(2014年0期)2014-11-12 13:09:28

小說月刊(2014年8期)2014-04-19 02:39:11