我在文學中扮演了什么角色?

2020-01-02 18:06:55□李皓

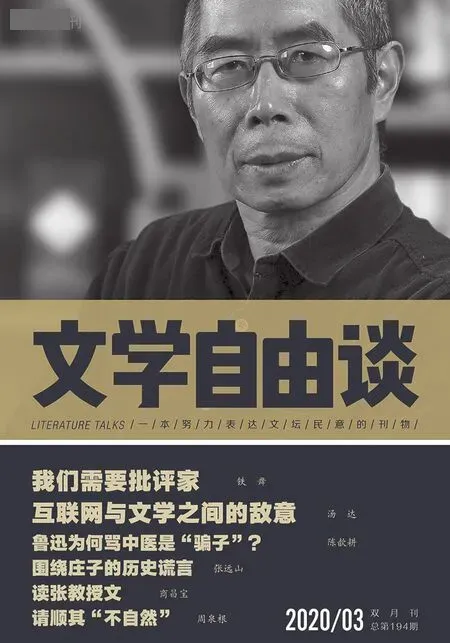

文學自由談

2020年3期

□李 皓

這個問題困擾了我許久。之所以陷入這樣的困頓,蓋因在逐漸深入接觸了文學之后,文學所呈現(xiàn)出的不為人知或謂之并不美好的一面,讓我很是糾結(jié)。想放棄,終究還有些不舍。寫作的人不一定都是“作家”。“作家”的名號是一頂桂冠,需要一個人付出一生的努力,而不是簡介里“當代著名作家”那幾個字。能夠清醒地認知自我,并不容易。

想起去年年末的一件事。當時我正擠在上班的公共汽車上,褲兜里的手機響了。鈴聲很是執(zhí)著,我按了接聽鍵,低聲應答:喂,你好!話筒里傳來親切的家鄉(xiāng)口音,很是熱絡,問我是否能聽出來是誰?我略一思忖:嗯,你是董德華?德華兄!

董德華是我老家普蘭店的一位文友,雖來往不多,但并不陌生。他說自己要出一本文學作品集,請我寫個序。我說了幾句推辭的話,大意是希望他找個更有文學身份和成就的人來寫,才會為作品集錦上添花。他馬上將了我一軍:“×老師說你現(xiàn)在求不動,難道我也不行?”我是個面子很薄的人,這句話一下子突破了我的“防線”,只好應承下來,讓他把書稿寄給我。

摁掉電話,在那輛顛簸的公交車上,我不由回憶起與董德華交往的點點滴滴。

1990年春,我在沈陽空軍當兵。家鄉(xiāng)普蘭店當時還叫新金縣,縣里成立文聯(lián)并召開第一屆文代會。那時我當兵剛一年,根本沒有探親假,拿著文聯(lián)姜鳳清老師發(fā)來的邀請函,這才請了假。記得文代會去了很多人,雖形形色色,但人們對文學還很是熱衷,都一臉的虔誠。……

登錄APP查看全文