歐美文學中的瘋女人

2020-01-02 18:06:55劉世芬

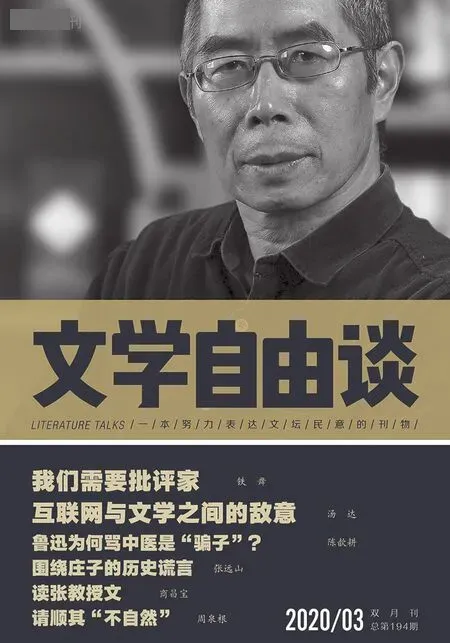

文學自由談

2020年3期

□劉世芬

讀《簡·愛》,無疑是多年以前的事了。不知從何時起,我的書房里又多了幾本這樣的書:先有簡·里斯的《藻海無邊》,后是D.M.托馬斯的《夏洛特——簡·愛的最后旅程》,這兩本書都和囚禁在桑菲爾德莊園閣樓里的那個瘋女人伯莎·梅森有關。然后是美國兩位女教師桑德拉·吉爾伯特和蘇珊·古芭,在上世紀八十年代出版的文學評論集《閣樓上的瘋女人》,還有2016年國內出版的美國作家弗吉尼亞·安德魯斯的《閣樓里的女孩》……由此而觀,歐美文學及其作家身邊的各類瘋女人,自成“風景”。

伯莎·梅森自然屬于這類最為典型的文學形象。《巴黎圣母院》中的隱修女,《法國中尉的女人》中的莎拉,《月亮與六便士》中的勃朗什,也“瘋”度不低。除此而言,現實生活中的許多著名作家、藝術家身邊,也不乏瘋女人:雨果的小女兒小阿黛兒、羅丹的情人卡米爾、加繆的母親卡特麗娜,以及海明威、塞林格身邊的諸多女人,她們多次出現在各類版本的作家傳記中。無論哪一種情形,在大部分讀者的心目中,瘋女人得到了太多同情、憐惜、悲憫,同時也引發了對人性的深思。而對于那些天才男人,她們何嘗不是一種天然養料,成為文豪成長路上不可或缺因素,也可以說,她們撐起了歐美文學的一縷天空。

幽禁在桑菲爾德莊園頂樓里的瘋女人伯莎——《簡·愛》中男主人公羅切斯特的前妻,雖著墨不多,卻令人印象深刻。我們始終沒能看到伯莎的面容,而是通過四個場景記住了她,并對這個瘋女人產生強烈的好奇心。

登錄APP查看全文