音樂文本深層意義的符號學(xué)方陣解讀

——以小提琴協(xié)奏曲《梁祝》為例

●丁 鼎

(華南師范大學(xué),廣東?廣州,510000)

引 言

符號學(xué)巴黎學(xué)派核心人物、結(jié)構(gòu)語義學(xué)家——A.J.格雷馬斯①(Algirdas Julien Greimas)認為“敘事文本是由表層結(jié)構(gòu)和深層結(jié)構(gòu)所構(gòu)成,在敘事文本中,深層結(jié)構(gòu)在邏輯上先于表層結(jié)構(gòu),表層結(jié)構(gòu)是深層結(jié)構(gòu)生成的結(jié)果,而深層結(jié)構(gòu)則是表層結(jié)構(gòu)的簡化。”[1](P2)在文學(xué)、神話等文本中,深層結(jié)構(gòu)其實就類似于言語的句法組織結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)以“二元對立”原則為基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上格雷馬斯進一步擴展為兩組“二元對立”的結(jié)構(gòu),創(chuàng)立了“符號學(xué)方陣”,用來解讀敘事文本的深層結(jié)構(gòu)。當然,“符號學(xué)方陣”對于深層結(jié)構(gòu)的解讀也廣泛應(yīng)用于文學(xué)、新聞傳播、影視等多個領(lǐng)域。著名芬蘭音樂符號學(xué)家埃羅?塔拉斯蒂②(Eero Tarasti)認為“符號學(xué)方陣組合是可以運用于任何層面分析的可操作的工具”[2](P14)。在《音樂符號學(xué)理論》③一書中他將“符號學(xué)方陣”運用至音樂作品分析中,對加布里埃爾·福雷④(Gabriel Faure)的著名歌曲《夢醒時分》通過“符號學(xué)方陣”的方式進行音樂—詩歌文本的互文解讀,以此更好的解讀音樂作品的深層結(jié)構(gòu)及深層結(jié)構(gòu)中所蘊含的音樂深層意義。音樂作品的深層結(jié)構(gòu)蘊含著深層音樂意義,深層音樂意義依附于音樂作品的深層結(jié)構(gòu),以“符號學(xué)方陣”的解讀方式,展現(xiàn)出音樂形式與音樂內(nèi)容、音樂表層表現(xiàn)與深層文化意義之間的關(guān)系。

一、符號學(xué)方陣在音樂藝術(shù)中的內(nèi)部關(guān)系闡釋

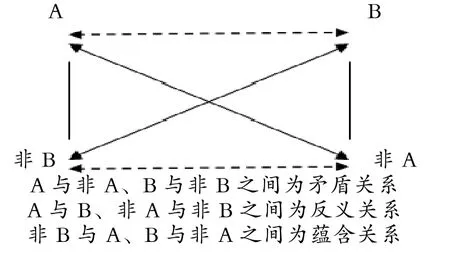

在進行符號學(xué)方陣的分析之前,我們首先要找出故事敘事中的二元對立關(guān)系,以此為基礎(chǔ)來推衍出整個故事的敘事模式。塔拉斯蒂的音樂符號學(xué)研究理論基礎(chǔ)便是結(jié)構(gòu)語義學(xué)理論,“符號學(xué)方陣”及內(nèi)部二元對立關(guān)系(見圖1)。

圖1

兩組二元對立關(guān)系即為A:B=非A:非B,這個公式是對二元對立的基本結(jié)構(gòu)的簡潔表達,由此組成一個矩形圖,它被看成是一切意義的基本細胞。“在塔拉斯蒂看來,“音樂文本中同樣存在類似于符號學(xué)方陣的對立結(jié)構(gòu),它屬于音樂文本的深層結(jié)構(gòu),類似于申克的所謂‘原始聲部’的背景。當人們將音樂與這樣的深層結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)時,它是被作為‘有意義’的結(jié)構(gòu)來體驗的。”[1](P2)因而音樂文本中的“符號學(xué)方陣”不單包含著文學(xué)敘事作品中方陣的義素,鑒于音樂藝術(shù)的特殊性、音響在音樂傳播中的重要性,音樂中的符號學(xué)方陣還包含著音樂音響、技術(shù)等方面的相關(guān)義素。立足于音樂本體生成的符號學(xué)方陣更好的將音樂形式與內(nèi)容之間的關(guān)系以一種最直觀的形式展現(xiàn)在聽眾面前。這樣的解讀方式對音樂作品的深層理解具有極大的指向作用。

筆者以小提琴協(xié)奏曲《梁山伯與祝英臺》為研究對象,力圖通過“符號學(xué)方陣”的解讀方式來更好的挖掘音樂文本背后的深層文化意義。之所以選擇《梁祝》這部作品的主要原因在于“梁祝”故事在中國可謂家喻戶曉。首先,小提琴協(xié)奏曲《梁祝》擁有強大的文化背景。其次,音樂作品的內(nèi)容已經(jīng)通過標題直接暴露在欣賞者面前,但“如果欣賞者事先沒有閱讀過樂譜文本或者事先沒有聽過對該器樂作品語義性的標題解說,作為語義符號的標題是無法顯現(xiàn)在音響文本中的,在這種情形下,器樂音響文本之語義性標題對欣賞者是不發(fā)生作用的。”[3](P61)小提琴協(xié)奏曲《梁祝》的背后是歷時進程中以“梁祝”為文化母體的一系列藝術(shù)創(chuàng)作,音樂作品的生成經(jīng)歷了從文學(xué)到戲曲再到純器樂作品的抽象過程。因而,小提琴協(xié)奏曲《梁祝》的音樂意義與傳統(tǒng)民間故事和文學(xué)文本“梁祝”的意義也是一脈相承。那在“梁祝”文化母體為中心的一系列創(chuàng)作、傳播中到底蘊含了哪些深層民族文化背景與傳統(tǒng)文化意識呢?以“梁祝”為母體的一系列創(chuàng)作,從文學(xué)到音樂的表現(xiàn)是一種從具體到抽象的發(fā)展過程,如果我們說文學(xué)文本通過言語來進行這樣深重意義的內(nèi)容表現(xiàn)其實不是一件非常困難的事情,可以通過繁多的文學(xué)敘述手法來進行表現(xiàn),但在極度抽象的音樂藝術(shù)中能否展現(xiàn)如此深厚的文化底蘊、復(fù)雜的意識形態(tài)內(nèi)容?特別是純音樂作品小提琴協(xié)奏曲《梁祝》舍棄了戲曲中的唱詞,沒有了人聲的參與,作曲家又是通過什么樣的方法組織聲音來表現(xiàn)這一深厚文化意義的音樂主題呢?在音樂作品中是如何將音樂內(nèi)容意義層與音樂音響表達層結(jié)合起來的,音樂作品的意義和音樂語言的句法特征又是如何結(jié)合的呢?從作品的藝術(shù)生命維度來看,小提琴協(xié)奏曲《梁祝》已將以上幾個問題有效的解決了。“符號學(xué)方陣”或許可以以一種更直觀的方式幫助我們實現(xiàn)對音樂作品深層意義解讀。

二、《梁祝》中與循環(huán)時空、生死觀念相關(guān)的符號學(xué)方陣

“標題音樂的創(chuàng)作者們或多或少都會借助標題文本中的‘情節(jié)結(jié)構(gòu)’或‘敘事體系’,構(gòu)建與之相適應(yīng)的‘音樂結(jié)構(gòu)’或‘敘事模式’,借受眾的想象與聯(lián)想,表現(xiàn)標題(文字等)中所包孕的隱喻特質(zhì)”[4](P100)。從敘事角度來看,小提琴協(xié)奏曲《梁祝》在整體上采用了文學(xué)故事中的主要敘述程序,從表層結(jié)構(gòu)中行動者之間的關(guān)系來看,可將作品分為兩大序列:梁祝二人相愛;反抗包辦婚姻。作品的引子與呈示部講述了第一序列,展開部與再現(xiàn)部講述第二序列。筆者認為在這兩序列中行動元模式的發(fā)展,“梁祝”二人是整部作品的主體,也是行動的發(fā)出者,客體為“自由愛情”,接受者則為“兩只蝴蝶”。因為作為主體的“梁祝”一直都在試圖沖破封建束縛來獲得自由的愛情與婚姻,這也是整部作品的一條基線;他們沒能抵抗住封建勢力的強壓以失敗告終,最終只有在二人化為兩只蝴蝶時才能真正的雙宿雙飛,因而“蝴蝶”成了愛情真正的接受者。在這一敘事程序中“反對者”顯而易見是封建守舊派,他們堅持認為婚姻應(yīng)服從父母之命、媒妁之言,堅持門當戶對的婚戀原則,反對自由婚姻。在這里的“輔助者”筆者認為應(yīng)該是蝴蝶,因為最終他們只有化為了蝴蝶才能成雙成對、擺脫封建禮教的束縛。蝴蝶對于愛情的實現(xiàn)起到了推動促進的作用。

音樂作品的敘事從人間開始,作品開始引子部分由弦樂組泛音、定音鼓震音以及豎琴分奏的宮和弦為背景拉開序幕,第 4小節(jié)開始長笛演奏華彩句,八度跳音迅速交替變換音區(qū),加上顫音的使用,使整體音色柔和且富有穿透力。隨后,雙簧管的旋律取自越劇過門的引子,顯示出徵調(diào)式特點,雙簧管與中提琴采用模仿復(fù)調(diào)與對比復(fù)調(diào)演奏,極具南方水鄉(xiāng)特色,加上弦樂泛音與豎琴的單音演奏,音色猶如湖面上微動的波光,清脆明亮的笛聲猶如鳥鳴一般,抒情優(yōu)美的旋律為人們呈現(xiàn)出一片小橋流水、明媚春光、鳥語花香的人間景色。引子主題在全曲中有很重要的作用,可以說是貫穿了整部作品。引子部分主要向聽眾交代了時間、地點等環(huán)境信息。“梁祝主題”音樂自12小節(jié)起由獨奏小提琴從A弦開始在明亮的高聲區(qū)奏出,材料取自越劇中的抒情唱段,豎琴華麗飄揚的上下行撥音為襯,單簧管聲部采用模仿復(fù)調(diào)使主題旋律延綿不斷,然后獨奏小提在G弦重復(fù)演奏一遍,單簧管也換為長笛與之呼應(yīng)。之后出現(xiàn)的大提琴渾厚有力的音色類似于男性低沉磁性的聲音,更易表現(xiàn)男性的瀟灑陽剛特征,小提琴輕巧悠揚,音色音域非常接近女生音區(qū)音色表現(xiàn),善于抒發(fā)人的感情。大提琴與獨奏小提“對答”構(gòu)成呈示部的中部,描寫了梁祝二人的相識,最后樂隊全奏再次演奏主題突出表現(xiàn)了梁祝之間的深厚友誼,同時揭示了彼此暗藏在心中的愛慕之情。最后小提琴的華彩句重復(fù)加花,作為連接導(dǎo)入下部分內(nèi)容。這一部分音樂內(nèi)容的敘述表現(xiàn)了“梁祝”二人在人間的狀態(tài)。

在再現(xiàn)部中引子材料起連接、承上啟下的作用。長笛華彩句之后添加了豎琴的八度滑音,這樣的使用產(chǎn)生神奇、夢幻朦朧的動態(tài)效果。此時整個再現(xiàn)的引子呈現(xiàn)出的是一種飄渺、夢幻的天堂仙境。音樂材料上的略微變化與樂器使用上的差別使音樂產(chǎn)生了完全不同的效果,將之前美好的人間春景化為仙境一般。“梁祝主題”自 666小節(jié)開始再次出現(xiàn),首先是第一小提琴帶“弱音器”的演奏,在拉奏琴弦時不但音量上明顯減弱,而且音色也發(fā)生變化、產(chǎn)生一種神秘清遠的效果。主題升華部分自 683小節(jié)開始,弦樂組去掉了“弱音器”撥奏,鋼琴織體在高音區(qū)輕巧的演奏華彩音型,猶如兩只蝴蝶翩翩起舞,色彩性樂器在此描繪仙境產(chǎn)生極好的效果。獨奏小提琴此時的顫音猶如蝴蝶振翅。最后部分表現(xiàn)了人們對梁祝愛情的一種歌頌,人們以化為兩只蝴蝶的方式來表現(xiàn)出對忠貞自由愛情的追求與向往。在此段音樂完成了時空轉(zhuǎn)化與人化成蝶的內(nèi)容陳述。

在引子與連接部兩段音樂中,音樂主題材料相同一種循環(huán)時空的理念通過形式首先得到了呼應(yīng)。但在樂隊配置與樂器使用方法上的改變使音樂的意境發(fā)生了極大的變化,加“弱音器”的弦樂器從音色上達到了一種朦朦朧朧、云霧飄飄的效果,再加上西方音樂中經(jīng)常用來表現(xiàn)天使、精靈與夢幻場景的色彩性樂器——豎琴的加入,使音樂中的“實”與“虛”在此表現(xiàn)得淋漓盡致。音樂表現(xiàn)出的不同環(huán)境背景,均在試圖盡力闡釋清楚文學(xué)故事中的發(fā)生背景,詮釋了故事發(fā)生的空間變化,為之后人物的變化做鋪墊。

音樂中空間的變化為之后出現(xiàn)的“音樂行動者”轉(zhuǎn)化提供了基礎(chǔ),空間的轉(zhuǎn)化導(dǎo)致梁祝二人由現(xiàn)實中的人成為了虛幻天堂比翼雙飛的蝴蝶,配器的變化使音樂產(chǎn)生時空交錯的幻想。主部主題再現(xiàn)省略了低音聲部的重奏,因為此時音樂表現(xiàn)的不再是人與人之間的人間愛情。呈示部再現(xiàn)直接省略了副部主題的再現(xiàn),這是因為副部主題主要描寫了梁祝二人在人間三年同窗的學(xué)習(xí)生活,但此時已今非昔比,此時二人已雙雙化作蝴蝶,在天堂仙境中相愛,再也不會有凡間生活,所以此處也沒有必要再重現(xiàn)表現(xiàn)人間美好生活。這種做法雖然可能造成了奏鳴曲式結(jié)構(gòu)的不完整,但是從音樂敘事的角度來講卻是合理的。因此在人間里人與人之間的愛戀與仙境中的兩只蝴蝶的愛情成為了方陣中的兩極:一邊為人類;另一邊是以蝴蝶為代表的非人類。梁祝主題音樂也由于弱音器與非弱音器、伴奏音型及織體上的不同使用,使音響效果產(chǎn)生矛盾對比,也對音樂內(nèi)容的所指產(chǎn)生輔助的作用,因而得此方陣(見圖2)。

圖2方陣中分別包含的人間與天堂、人類與蝴蝶兩組元素都是對立關(guān)系,在音響文本中聽眾可能無法得知具體的描述,因為音樂語言無法像人類的言語一樣可以精確的表述“現(xiàn)在是下午兩點”或“我在電影院”等信息,也不可能像文學(xué)作品一樣擁有現(xiàn)在進行時、過去式等時態(tài)表述。但正如波蘭音樂學(xué)家麗莎所言“音樂是一種多語義的傳達物,也就是說,是非單義性的,它完全可能以多種方式被‘理解’。”[5](P178)對于音樂的解讀可能一方面更多源于音樂中的對比,上面兩部分音樂,首先,音樂結(jié)構(gòu)方面呈示部與再現(xiàn)部的重復(fù),與《梁祝》故事中死而復(fù)生的循環(huán)時間觀念不謀而合。從哲學(xué)的維度來看,從相愛到抗婚到化蝶即是主人公從生到死到化蝶的變化過程,這體現(xiàn)了中國人意識中的時空觀念即循環(huán)時空觀,當然更進一步講,還體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化中對待生死的態(tài)度。這種現(xiàn)象背后蘊含的是儒釋道思想對中國文學(xué)、藝術(shù)發(fā)展的深遠影響。以“梁祝”為母體的一系列藝術(shù)創(chuàng)作在時代發(fā)展中生成了一個無形的符號域,“民族的核心思想作為深層的民族文化蘊涵,在符號域內(nèi)得到多方面、多形式、多渠道的體現(xiàn)。”[6](P108)

在中西方神話思維中皆認為世界是循環(huán)的,進而就產(chǎn)生了循環(huán)時間觀念。在古希臘“畢達格拉斯學(xué)派的赫西俄斯(Hesiod),就曾設(shè)想過無窮再現(xiàn)的時間,亞里士多德的學(xué)生歐德莫斯(Eudemus),想象過一種時間回歸,以至他能一而再、再而三地坐下來和學(xué)生談話。”[7](P56)當然在循環(huán)時間觀念的影響下,大家認為世界上的萬物都處于循環(huán)狀態(tài),從早到晚、天黑到天亮、花開花謝,整個世界一切生靈都處于循環(huán)往復(fù)的狀態(tài)之中,對大自然的觀察探索中奠定了神話的發(fā)展機制。“自然界的萬物春華秋實,一歲一枯榮,生生死死,年復(fù)一年,使遠古人類聯(lián)想到人的生死繁衍,便產(chǎn)生了人死而復(fù)生的想法,創(chuàng)造了許多死而復(fù)生的神的神話傳說。[8](P344)所以,在西方古代許多神話故事以及祭祀儀式都與時間、季節(jié)的循環(huán)變化有關(guān)。在神話思維中人們把時間視為一種封閉的系統(tǒng),處于沒有終結(jié)無限循環(huán)的狀態(tài),因而神話故事中人物也經(jīng)常是死而又生的。“死而復(fù)生”分為多種類型,但總體不乏有變體的復(fù)生、祭祀復(fù)生、因情而復(fù)生等情況。“死而復(fù)生”文化母體背后折射出的便是傳統(tǒng)的循環(huán)時間觀念以及對人生生死的態(tài)度。但隨著自然科學(xué)的不斷進步,西方世界循環(huán)時間的相關(guān)言論漸漸變少了,人們對宇宙的認識也更加客觀、理性。然而,在中國這種循環(huán)往復(fù)的時間觀念可謂根深蒂固、影響深遠。從先秦開始,中國文化史上便出現(xiàn)了關(guān)于“死而復(fù)生”的故事,之后的發(fā)展可謂是層出不窮、形色各異,明清之后的戲曲、小說中更是很多涉及生死輪回的問題,如《杜麗娘慕色還魂》《牡丹亭》《桃花人面》《聊齋志異》等,巫術(shù)信仰、道教信仰,特別是“佛教因果報應(yīng)、六道輪回的宣揚,讓人們對死后世界的想象達到了前所未有的細致與豐富。”[9](P192)“死而復(fù)生”的人生觀念對中國文學(xué)、中國藝術(shù)的創(chuàng)作發(fā)展起到了非常重要的影響作用,“梁祝”文化母體便是在此背景中不斷流傳演變。小提琴協(xié)奏曲《梁祝》的故事內(nèi)容原型便是取材于距今約有一千多年的民間傳說故事,傳說故事“梁祝”經(jīng)過口頭文學(xué)階段,最早的文字文本見于《十道四蕃志》梁載言書,后到晚唐,《宣室志》②⑤《通俗編》卷三十七中將故事具體化記載。在不同形式的“梁祝”故事記敘中可能出現(xiàn)了情節(jié)刪減等細節(jié)變化,但不論是口頭文學(xué),還是戲曲,亦或是器樂作品等表現(xiàn)形式,“梁祝”故事的整體結(jié)構(gòu)、發(fā)展過程與結(jié)局“化蝶”從未改變。“梁祝”故事經(jīng)典的“化蝶”結(jié)局,從生到死、從人到蝶的故事發(fā)展正是體現(xiàn)了傳統(tǒng)文化中的生死輪回觀念,時間與生死在中國傳統(tǒng)文化中是循環(huán)往復(fù)的。無往不復(fù)的觀念在中國文化發(fā)展的長河中“它不是個別思想家的觀點,而是中國人基本的時間觀點;它不是個別時代的思想傾向,而是自春秋戰(zhàn)國以來,貫穿于中國古代社會中;它不僅停留在理論形態(tài)上,而且化為人們的思維方式,影響哲學(xué)、藝術(shù)、科技、宗教等文化活動。這里包含中國人對生命理解的消息。”[7](P56)

音樂中色彩性樂器、弱音器的使用通過音響營造出空間的變化。音樂材料取舍變化與一些小的裝飾音、伴奏音型的變化,使得時空交錯、音樂內(nèi)容升華。作曲家在創(chuàng)作時音樂材料與樂器使用上的小小差別就改變了音樂中意指的指向,結(jié)合梁祝故事原型,讓人聯(lián)想到主人公從生到死、從人到蝶的變化。蝴蝶的出現(xiàn)給人們產(chǎn)生了無限的遐想,其實在這里蝴蝶只是一個隱喻,用蝴蝶來表達出人們對于自由愛情的一種心靈寄托,只有這種存在方式才使得“梁祝”的故事繼續(xù)。

三、《梁祝》中挑戰(zhàn)傳統(tǒng)封建婚姻觀、追求自由愛情的符號學(xué)方陣

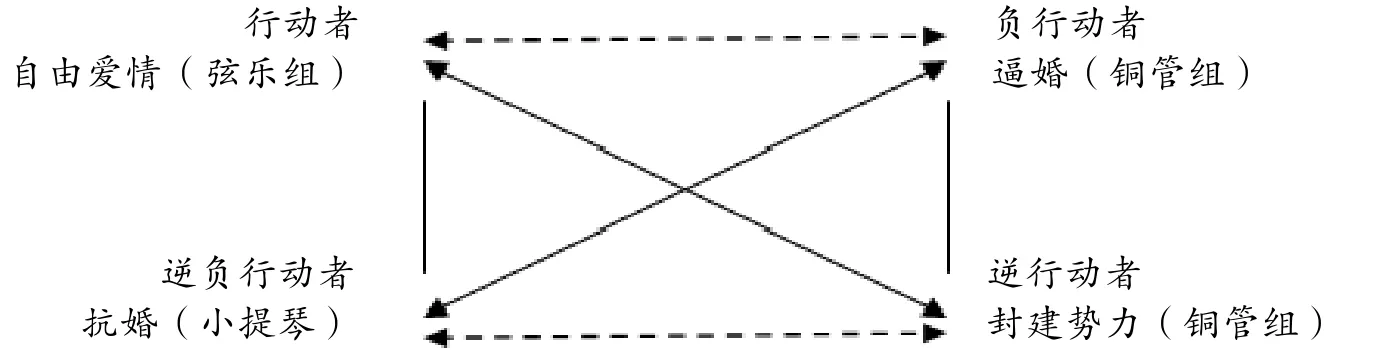

副部“自由愛情”部分中,(自 51小節(jié)起)音樂情緒由之前抒情緩慢的中板變?yōu)榛顫姷男】彀澹匦浇Y(jié)構(gòu),獨奏小提琴奏出主題,盡管在節(jié)奏、速度上有一些對比,但總體來說與之前的“梁祝主題”風格是一致的,都是表現(xiàn)一種陽光明媚、朝氣蓬勃的氣象。跳音演奏使音樂令人感覺愉悅輕松。第一插段主要是木管組與獨奏小提及弦樂組相互模仿對答。第二插段獨奏小提琴模仿古箏手法,特別在跳音記號處演奏的特別清脆。此時的豎琴與弦樂組也在模仿琵琶掃弦的手法演奏。作者中西結(jié)合豐富了交響音效使音樂更加富有表現(xiàn)力。隨后音樂發(fā)展(291-298小節(jié)),大管首先在其中音區(qū)用沉悶的音色奏出級進下行的四音列,加上鑼的聲音,預(yù)示著不祥之兆。大提琴與低音提琴再次演奏引子主題材料,再一次加上大鑼兇險、陰森的“咣、咣”聲,緊張不安感覺似乎昭示著不祥之兆已變事實。第 309小節(jié)開始弦樂組、木管組、銅管組依次進入,音樂情緒漸漸高漲,發(fā)展為“封建勢力”音樂。銅管組奏出有力低沉、嚴峻的節(jié)奏,表現(xiàn)出封建勢力的兇殘。這部分音樂情緒與先前產(chǎn)生明顯對比。音樂情緒在遞進式的加重由陰沉地(Pasante)到不安地(Affannato)最終發(fā)展為嚴厲地、兇暴地(Duramente);節(jié)奏變化也十分明顯,開始每分60個四分音符增至每分104個最后達到138個;力度也富有明顯的對比,mp-mf-f-ff-fff;逐漸增快的速度與力度的明顯對比使音樂的緊張感增強。最后樂隊大量十六分音符的波狀進行將封建勢力的壓迫感推向高潮。兩段音樂對比十分明顯,先前還是十分輕松的旋律瞬間,由銅管組與大鑼聲將沉浸在無限美好的自由戀情中的人們敲醒,似乎在警示大家封建社會中這樣的自由愛情是不被看好、禁止的。不同性格的樂器使音樂情緒對比明顯,對自由愛情與封建勢力兩個主題之間的表現(xiàn)起到了重要的輔助作用。因而銅管組與弦樂組在音色上的矛盾,對文學(xué)內(nèi)容中自由愛情與封建勢力在音樂中的敘事表現(xiàn)起到助力作用。

音樂繼續(xù)發(fā)展,獨奏小提琴以戲曲中散板節(jié)奏敘述了祝英臺的恐懼悲憤的心情,連續(xù)的下弓弓法與如泣的震音下行音調(diào),描寫出祝英臺痛苦、失望、無助的心情。接著樂隊強烈堅決的快板為前奏,突出獨奏小提果斷而有力的反抗音調(diào)。小提琴連續(xù)出現(xiàn)強烈的切分節(jié)奏,緊湊的十六分音符,音調(diào)由低至高,表現(xiàn)出英臺極力想要掙脫封建勢力的束縛,與封建勢力持續(xù)僵持、反抗到底,兩組樂器之間步步緊逼。由前面部分發(fā)展而來的“封建勢力”與副部主題發(fā)展而成的“反封建”主題交替出現(xiàn),表現(xiàn)出了兩者之間激烈的斗爭。弦樂組與銅管組的爭執(zhí)對抗表現(xiàn)出祝英臺誓死不屈、頑強抵抗的精神。兩種音調(diào)形成矛盾對立的兩方面,調(diào)性不斷發(fā)生變化,矛盾沖突的音樂形象最終發(fā)展為強烈的“抗婚”場面。之后樂隊全奏出延綿不斷舒緩的音樂節(jié)奏,充滿了對未來生活的憧憬與向往,但隨之而來的卻又是銅管組代表的封建勢力不斷逼近與重壓,小提琴連續(xù)出現(xiàn)強烈的切分節(jié)奏,緊湊的十六分音符,音調(diào)由低至高,表現(xiàn)出英臺極力想要掙脫封建勢力的束縛,與封建勢力持續(xù)僵持、反抗到底。兩組樂器之間步步緊逼,最終象征封建勢力的銅管組堅持到了最后。

樓臺會音樂之后,進入“哭靈投墳”的段落,此時強烈的閃板,弦樂為快速的十六分音符閃過,板鼓、弦樂組與獨奏小提采用戲曲中的“緊拉慢唱”(487 - 500小節(jié)),描寫了祝英臺在梁山伯墳前對封建禮數(shù)的血淚控訴。樂隊急板與獨奏小提琴的散板宣敘調(diào)交替進行,不斷將音樂情緒推向高潮,最終獨奏小提琴完成華彩句、鑼鼓齊鳴、樂隊齊奏,揭示著祝英臺的生命結(jié)束—投墳。祝英臺的抗婚音調(diào)與殘暴的封建勢力音調(diào)交替出現(xiàn),形成了矛盾的焦點,最后發(fā)展為英臺慘烈抗婚的悲憤場面。獨奏小提琴奏出強烈的切分和弦組成了“誓死不屈、反抗逼嫁”的主題。“逼婚”與“抗婚”兩個音樂主題交替出現(xiàn),形成激烈場面的同時,也將音樂中的矛盾沖突推向了高潮。音樂中獨奏小提琴演奏出的反抗力量從強勁發(fā)展到悲憤,一種撕心裂肺的控訴與心底的吶喊。面對封建勢力渾厚的銅管聲部,此時小提琴的音色顯得格外單薄,能夠讓人聯(lián)想到在對封建文化的挑戰(zhàn)中個人力量的渺小。在音樂表現(xiàn)中,“逼婚”與“抗婚”這對矛盾沖突通過銅管組與小提琴音色、配器、力度上的對比,使矛盾發(fā)展至高潮。因此筆者得出以下方陣(見圖 3)。

圖3

從“梁祝”故事的核心思想來分析,故事主要表現(xiàn)梁祝二人反抗門當戶對、包辦婚姻式的婚姻觀念。中國婚俗中,門當戶對的婚姻從西周時期便已開始,“傳統(tǒng)中國人的婚姻,普遍是包辦婚,從擇偶到成婚,一切婚事均由父母做主和操辦,很少有個人的意志、自由戀愛的權(quán)利。”[10](P27)“梁祝”文化母體的相關(guān)創(chuàng)作也皆是通過從相愛到抗婚到化蝶的發(fā)展脈絡(luò)來表現(xiàn)人民對純潔愛情與自由婚姻的向往。

反抗最終失敗、以死亡式悲劇告終,但背后似乎透射出一種悲劇的美、悲劇的喜,這其中也折射出現(xiàn)實主義與浪漫主義的對立。梁山伯與祝英臺的愛情故事猶如羅密歐與朱麗葉的故事一樣,最能在悲情中給人美感。雖然他們在凡間自由愛情不能得到準許與祝福,但是他們以另一種方式——蝴蝶而存在,將愛情故事在一種虛渺的幻象空間繼續(xù),“古代文化,通過其時間再生的神話,使人們感覺到有可能克服人生的暫時性和一次性。”[6](P152)所以中國神話、文學(xué)等創(chuàng)作中結(jié)局大都是皆大歡喜的圓滿結(jié)局。通常我們說死亡是伴隨著對世界不舍的痛苦,但在這里死亡反而意味著重生與希望,也夾雜著一絲喜悅,因而活著反而成了一種痛苦,“生”與“死”在這里意味剛好相反。這似乎也剛好契合了老子所言“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”,“禍福之相因,很容易使我們聯(lián)想起‘塞翁失馬,焉知非福’的故事。在日常生活上,福中常潛伏著禍的根子,禍中常含藏著福的因素,禍與福是相依相生的。事實上,正與邪,善與惡,亦莫不如此。甚至一切事象都在對立的情況中反復(fù)交變著,而這種反復(fù)交變的轉(zhuǎn)化過程是無盡止的。”[11](P287)透過“梁祝”文化母體,我們還可以領(lǐng)會出這樣一種哲學(xué)層面的人生認識。

結(jié) 語

正如卡西爾所言“語言、藝術(shù)、神話、宗教絕不是互不相干的任意創(chuàng)造,它們是被一個共同的紐帶結(jié)合在一起的。”[12](P87)文學(xué)、音樂、繪畫、電影、宗教、神話等類型的藝術(shù),在意義形成方面主要由兩種方式實現(xiàn)“一種通過內(nèi)部重新解碼的方式來形成意義;另一種通過外部重新解碼的方式來形成意義。”[13](P65)以“梁祝”文化母體為中心的藝術(shù)創(chuàng)作以不同的形式形成了多條結(jié)構(gòu)鏈,每根結(jié)構(gòu)鏈互相接近,又通過相似的文化意義形成了一個巨大的“梁祝”文化符號域,也正是在這樣一個空間之內(nèi),文字符號、視覺符號、音響符號才能相互關(guān)照、互闡互滲。文化符號域的存在,使類似小提琴協(xié)奏曲《梁祝》這樣的音樂作品能夠讓聽眾可以準確地把握音樂所要表現(xiàn)的內(nèi)容。因此,對于了解這一文化符號域的欣賞者來說感受小提琴協(xié)奏曲《梁祝》的音樂內(nèi)容并不算一件難事,但想要搞清楚音樂內(nèi)容是如何通過音響來進行表現(xiàn)的才是更重要的問題。符號學(xué)方陣的解讀方式或許能夠打破先前單純的音樂形式分析,在形式分析的基礎(chǔ)上與音樂內(nèi)容的結(jié)合,通過方陣的呈現(xiàn)引發(fā)人們對于以聲音為材料的最抽象的藝術(shù)表現(xiàn)——音樂,更深層次的思考。但若要在聆聽音響時領(lǐng)悟更深層的音樂意義,一方面需要聽者對這一文化母體的深入剖析,借助文化符號域中的其他互文本,加深對作品的深層意義解讀,“音樂音響符號的意義也只有放在人類文化符號的整體闡釋系統(tǒng)中才能得到較全面的彰顯”[3](P185)。另一方面則需要聽眾對音樂語言的表現(xiàn)機制具有敏銳的領(lǐng)悟能力,對音樂技法組織聲音所帶來的內(nèi)在感官感受轉(zhuǎn)化為外在語義理解。“和語言的意義是由它的語境來決定一樣,音樂的意義也只能存在于音符與音符的相互關(guān)系之中,存在于音樂與它所沉浸的人的情感中,存在于音樂與它存在的社會(意念)環(huán)境之中。”[14](P198)通過“符號學(xué)方陣”中對音樂內(nèi)容與音樂形式各要素之間關(guān)系的分析,進一步有力地證實了形式與內(nèi)容是有機的統(tǒng)一體,音樂形式與音樂內(nèi)容相輔相成,決不能將兩者割裂看待。

注釋:

①20世紀六七十年代法國結(jié)構(gòu)主義盛行時期,A.J.格雷馬斯便開始置身于語義學(xué)與語言學(xué)的研究,并開始研究摸索結(jié)構(gòu)語義學(xué)的分析方法問題。1976年提出將符號學(xué)作為社會科學(xué)認識論和方法論基礎(chǔ)的構(gòu)想,隨后與J.庫爾泰斯合著,將這一思想系統(tǒng)編載入《符號學(xué):言語活動理論的系統(tǒng)思考詞典》(1979)中,為符號學(xué)研究者提供了一部理論邏輯明晰且實用性極強的工具書。因此,A.J.格雷馬斯成為了結(jié)構(gòu)語義學(xué)的領(lǐng)軍人物,其符號學(xué)分析方法的深層解讀為現(xiàn)今學(xué)科內(nèi)研究甚至跨學(xué)科的研究都作出了重要的貢獻。

②埃羅?塔拉斯蒂(Eero Tarasti,1948-)著名音樂符號學(xué)家,國際符號學(xué)研究協(xié)會前任會長(現(xiàn)為名譽會長)。師從克勞德?列維—斯特勞斯和 A.J.格雷馬斯。代表作有《神話與音樂》(1979)、《音樂符號學(xué)理論》(1994)、《存在符號學(xué)》(2000)等。

③《音樂符號學(xué)理論》原著名為:A Theory of Musical Semiotics,(芬蘭)埃羅?塔拉斯蒂(Eero Tarasti)著,1994年美國印第安納大學(xué)出版社出版。中譯本由黃漢華翻譯,2017年 10月第一版,上海音樂學(xué)院出版社出版。

④加布里埃爾?福雷(Gabriel Faure,1845-1924)法國著名作曲家,管風琴演奏家。創(chuàng)作有鋼琴曲、藝術(shù)歌曲、歌劇等大量不同體裁的音樂作品。

⑤《宣室志》,唐代志怪小說集,10卷,張讀編著。敘述神鬼怪異之事,其中多六朝以來流行的鬼狐變化之說,所錄故事往往雜糅戒殺放生、因果報應(yīng)等佛道思想。參見《中國大書典》《中國文學(xué)大辭典·第六卷》。