格雷馬斯結構主義敘事學視角下戲劇《戀愛的犀牛》分析

袁明謙

【摘 要】《戀愛的犀牛》這部戲劇作品,是由廖一梅編劇、孟京輝導演,并于1999年首演的一部經典先鋒戲劇之作。本文以2018年11月29日在北京蜂巢劇場上演的“空花版”《戀愛的犀牛》為分析對象,借助格雷馬斯結構主義視角下的敘事學語法,從作品的表層結構、深層結構、角色功能所承擔的作品價值意義三個方面切入,對這一夸張、荒誕、虛無但又真實的愛情故事進行嘗試性分析與解讀。

【關鍵詞】格雷馬斯;結構主義;《戀愛的犀牛》;作品分析

中圖分類號:J805? 文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2019)27-0014-03

2019年是孟京輝戲劇作品《戀愛的犀牛》誕生三十周年,在誕生至今的這三十年里,這部作品常青不衰,不僅在世紀之交的中國掀起了小劇場戲劇的高潮,更是從2008年在蜂巢劇場上演開始,保持著每年多場的上演頻率。除了導演孟京輝先鋒獨特的創作手法、編劇廖一梅對愛情這一永恒話題的偏執刻畫,作品能夠跟隨時間的推移應變求變之外,《戀愛的犀牛》帶給觀眾對于愛情之外事物的思考也是這部作品能受到無數觀眾認可的重要原因之一。

作品的劇情很簡單,講述了一位名叫馬路的動物飼養員,愛上了自己的女鄰居——一位叫作明明的打字員的故事。但是,故事往往擁有矛盾的關系和沖突的情節才能更吸引人,所以在這個故事里,最大的矛盾便是女主并不愛男主,女主愛的是另一個叫作陳飛的男人,直到故事的最后,這個事實依然沒有改變。

一、獨白與勇敢的未果——格雷馬斯敘事轉化公式下作品的表層結構

在格雷馬斯的敘事語法中,文本內容被分成兩個部分:表層的和深層的。表層結構同時也指的是敘事層面上的行動模式,即“產生欲望”“具備能力”“實現目標”“獲得獎賞”四個過程。在這個故事里,馬路是故事講述的主體,不論是對話還是獨白,不論是沉默還是高歌,觀眾都在馬路的自我表達和敘述中不斷深入到他和她的故事中。但是,筆者并不想把這個故事的女主當成客體,因為對于整個作品來說,這個故事其實是馬路的愛情獨白,無論明明這一角色出不出現在舞臺上,無論明明成不成全這段愛情,馬路都是一直在追求自己與明明之間的愛情的,因此在筆者看來,故事的客體是愛情。

(一)初見——產生欲望。主體產生欲望后,才會有行動的動力,因此,欲望是整個故事敘事的源頭和動力。對于馬路來說,看見這個女鄰居的第一眼就無法控制地愛上是不需要理由的,就像馬路在戲劇開始和結束時癡癡地說的那樣“擦身而過的時候,才知道你在哭,事情就在那時候發生了。”沒有任何原因,就這么發生了,只是因為一次擦肩,便在初見時毫無防備地愛上,這是馬路產生欲望的開端,也是故事的開始。

(二)表達——具備能力。馬路將自己定位成一個什么都沒有的普通人,他幾乎成日與犀牛圖拉為伴,沒有優秀的本領,沒有顯赫的地位,但是他會寫詩,他會毫無保留地向所愛之人表達濃烈的感情。所以,會寫情詩、會說情話的馬路,就成為了具備追求愛情能力的人。不論是委婉的、直接的、詩意的還是情色的,馬路都不懼說出。正是這樣的能力,給了馬路轉化故事“狀態”的可能性。

(三)夜晚——實現目標。實現目標便是使一件事情從一種狀態轉換到另一種狀態。在格雷馬斯看來,實現目標有兩種情況,一是從無到有;二是從有到無,這是四個行動模式中的核心。顯然對于馬路來說,實現目標是擁有和明明之間的愛情。在一個荷爾蒙涌動的夜晚,被陳飛的無情而傷害的明明,將自己的情感給了“替身”馬路,于是,馬路在這樣的一個夜晚,實現了擁有和明明之間愛情的這一目標。用格雷馬斯的敘事轉化公式表現為F(S)=[(S∨O)→(S∧O)],S代表馬路,O代表明明,(S∨O)代表單向愛戀明明卻不曾擁有,(S∧O)代表擁有得到了明明。只是,這一目標的實現和獲得,僅僅停留了一晚。

(四)囚禁——獲得獎賞。第二天一早,一切恢復了正常,明明依然不愛馬路,馬路依然愛著明明,就連馬路也差點以為昨晚的一切都只是夢境。于是馬路繼續追求、繼續改變、繼續努力、繼續表達,直至近乎癲狂,可明明依然不愛馬路……再于是,馬路用自己偏執瘋狂的愛綁架了明明,對于馬路來說,好像在自己的故事里實現了擁有明明的目標。但是事實上,馬路永遠都沒有獲得自己真正想要追求的客體,那便是和明明之間的愛情。

馬路偏執地愛著明明,明明偏執地愛著陳飛,這是兩個偏執狂在愛情中勇敢的也是孤獨的自我表達,是獨白和面對愛情時無處安放的一腔孤勇。

二、理想與現實的沖突——格雷馬斯符號學矩陣下作品的深層結構

結構主義認為,整體對于部分來說具有邏輯上的優先重要性。因為任何事物都是一個復雜的統一體,任何一個組成部分的性質都只能把它放在一個整體的關系網中才能被理解。①馬路的愛情雖然是一個孤獨者的自白,但正是因為有了明明這一角色的出現才能讓愛情這一事物成立,而因為有陳飛這一角色的存在,又讓馬路的愛情求之不得。所以將馬路的愛情放入整體的關系網中,便能更好地理解整個戲劇中馬路與明明的糾纏。

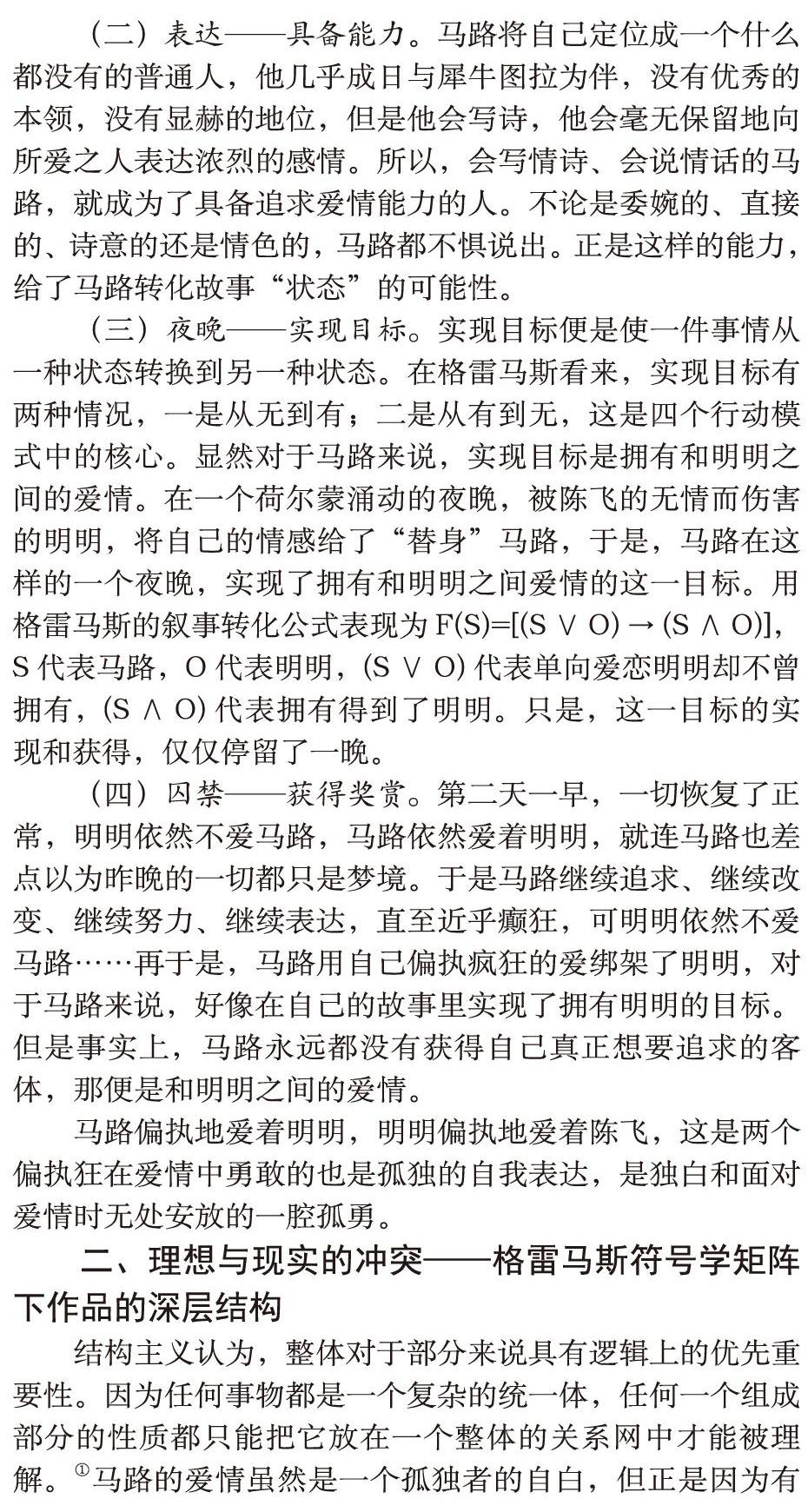

格雷馬斯提出的“語義方陣”給予了解讀文本作品中情節和人物關系的一種模式,也是人們常說的“格雷馬斯符號學矩陣”。在這個矩陣里,有著四項基本內容和這四個內容生發出的三種關系。首先,最基本的一對反義關系是A和反A,比如黑與白,大與小;另外還有兩對矛盾關系,即A與非A、反A與非反A;除此之外,A與非反A、反A與非A之間又屬于第三種蘊含關系。如下圖所示。

在馬路的故事中,自己與自己追求的目標一直處在一種對立的狀態。他愛她,她卻愛他,這是馬路愛情故事中的悲劇。而能和明明在一起才是馬路所追求的理想世界,我們可以將其簡單總結成“求而得之”,即上圖中的“A”;但是理想的另一端便是現實,這個現實則是明明不愛馬路,我們可以將其總結成“求而不得”,即上圖中的“反A”。那么明明愛陳飛是作品現實中設定存在的,正是這樣一個現實導致了馬路無法真正得到明明,因此在馬路看來,“明明愛陳飛”這樣一個事件是非理想的,可以將其總結成“得非所求”,也就是上圖中的“非A”。如果按照馬路理想的那樣去設想,那么明明愛馬路則是一種理想的狀態,可以總結成“不求而得”,而這種狀態是作品現實中存在的對立面,也就是上圖中的“非反A”。至此,便可以圍繞“理想”與“現實”得出以下這樣一個敘事矩陣。

這個矩陣可以清晰地表現出六對、三種不同的關系。首先是兩對反義關系:體現在“理想”與“現實”之間,在作品中表現為馬路對于心上人的“求而得之”和“求而不得”;以及“非現實”與“非理想”之間,即馬路對于心上人的“不求而得”和“得非所求”。接著是兩對矛盾關系:體現在“理想”與“非理想”之間,即“求而得之”和“得非所求”;以及“現實”和“非現實”之間,即“求而不得”和“不求而得”。最后是兩對蘊含關系:體現在“理想”與“非現實”之間,即“求而得之”和“不求而得”;以及“現實”與“非理想”之間,即“求而不得”和“得非所求”。

整部作品圍繞著這樣一個關系網在馬路的理想與現實這兩極中展開無限情節的可能,在敘事的過程中給予觀眾以整個矩陣中不同的設想。在六對、三種不同的關系之間,最終以“現實”與“非理想”這二者的蘊含關系呈現出整個戲劇情節的主線,從始至終在主線愈發清晰的過程中,也否定了馬路所期望的“理想”,給觀眾展現了理想與沖突下馬路對于所追求愛情的偏執與癲狂。

三、像犀牛一樣永不順從——格雷馬斯行動元下作品角色的功能價值

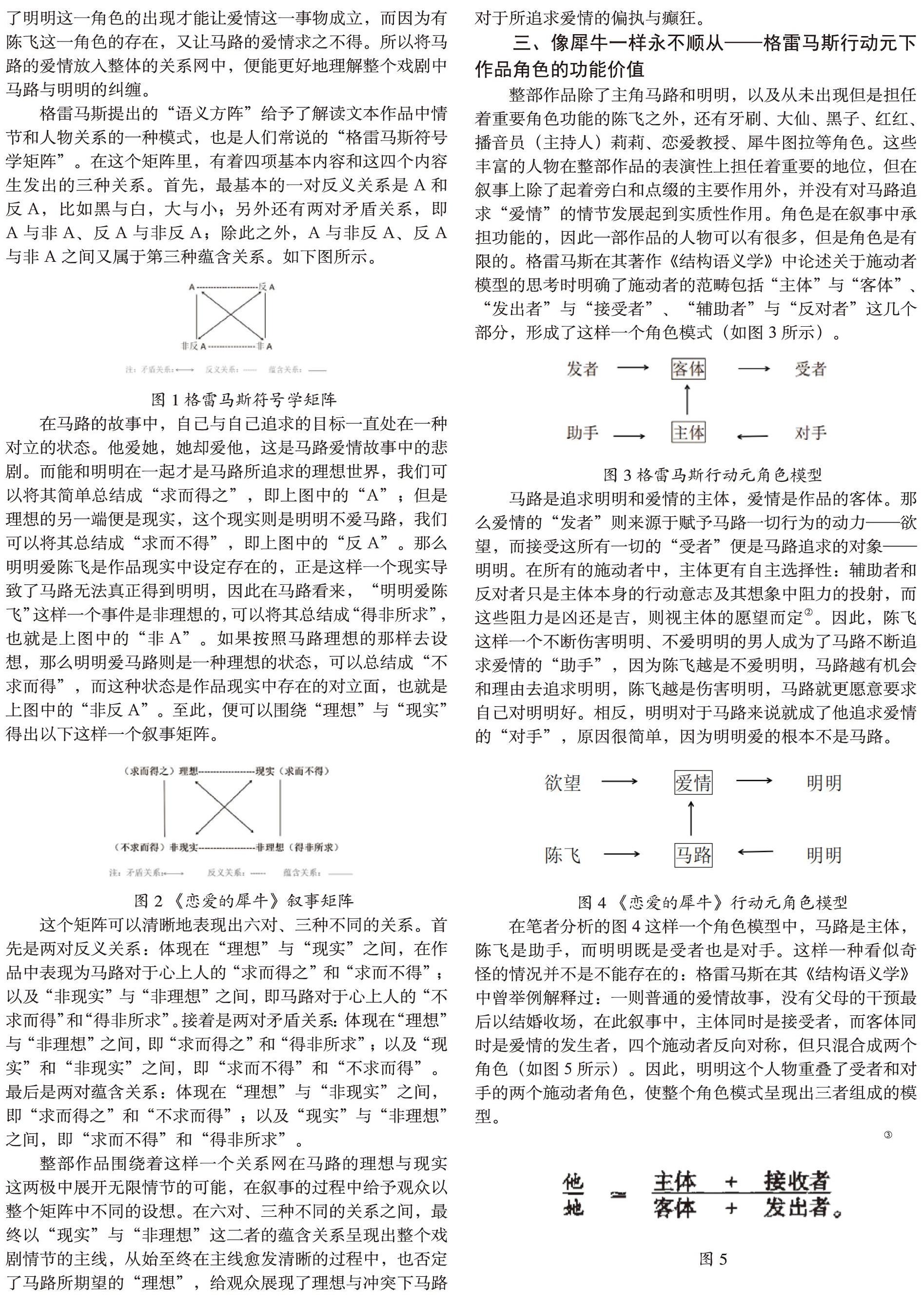

整部作品除了主角馬路和明明,以及從未出現但是擔任著重要角色功能的陳飛之外,還有牙刷、大仙、黑子、紅紅、播音員(主持人)莉莉、戀愛教授、犀牛圖拉等角色。這些豐富的人物在整部作品的表演性上擔任著重要的地位,但在敘事上除了起著旁白和點綴的主要作用外,并沒有對馬路追求“愛情”的情節發展起到實質性作用。角色是在敘事中承擔功能的,因此一部作品的人物可以有很多,但是角色是有限的。格雷馬斯在其著作《結構語義學》中論述關于施動者模型的思考時明確了施動者的范疇包括“主體”與“客體”、“發出者”與“接受者”、“輔助者”與“反對者”這幾個部分,形成了這樣一個角色模式(如圖3所示)。

馬路是追求明明和愛情的主體,愛情是作品的客體。那么愛情的“發者”則來源于賦予馬路一切行為的動力——欲望,而接受這所有一切的“受者”便是馬路追求的對象——明明。在所有的施動者中,主體更有自主選擇性:輔助者和反對者只是主體本身的行動意志及其想象中阻力的投射,而這些阻力是兇還是吉,則視主體的愿望而定②。因此,陳飛這樣一個不斷傷害明明、不愛明明的男人成為了馬路不斷追求愛情的“助手”,因為陳飛越是不愛明明,馬路越有機會和理由去追求明明,陳飛越是傷害明明,馬路就更愿意要求自己對明明好。相反,明明對于馬路來說就成了他追求愛情的“對手”,原因很簡單,因為明明愛的根本不是馬路。

在筆者分析的圖4這樣一個角色模型中,馬路是主體,陳飛是助手,而明明既是受者也是對手。這樣一種看似奇怪的情況并不是不能存在的:格雷馬斯在其《結構語義學》中曾舉例解釋過:一則普通的愛情故事,沒有父母的干預最后以結婚收場,在此敘事中,主體同時是接受者,而客體同時是愛情的發生者,四個施動者反向對稱,但只混合成兩個角色(如圖5所示)。因此,明明這個人物重疊了受者和對手的兩個施動者角色,使整個角色模式呈現出三者組成的模型。

在這三者帶來的角色功能的交織下,即使馬路從始至終都受到自己所追求的人的反對和打壓,但依然不放棄欲望。就像馬路飼養的犀牛圖拉一樣,即使身邊的同伴都已走遠,即使生存的環境面臨拆除破舊不堪,可犀牛依然不愿意離開這個一直生存的地方,直到死去。即使沒有一個人支持,即使這個世界不斷在變,馬路依然在這個動物園里,只飼養一頭犀牛,在這個千變萬化的世界里,只愛一個人。在這樣的角色關系所帶來的價值功能下,馬路對于愛情的執著與癲狂被無限放大、夸張,甚至讓觀眾在馬路直接露骨的臺詞和歌詞中感到“害怕”。這也正是編劇和導演所要達到的目的,在近乎絕境的情節走向中,把馬路對于愛情的一腔孤勇不斷推向極致。

四、結語

在結構主義敘事學的視角下,格雷馬斯敘事轉化公式和符號學矩陣使作品的表層和深層結構得以浮現:馬路這個角色表達出的孤獨和勇敢,卻最終未能使自己獲得渴望的愛情,是作品所講述的故事主線;而求之不得背后所隱含的理想與現實兩極的沖突,在筆者看來是這個作品所蘊含的深層內涵。

《戀愛的犀牛》向觀眾展現的是一段男女之間未果的愛情,這是一個百分百的愛情悲劇。在故事豐富繁多的人物形象中,馬路和明明所承擔的另類角色體現出的功能價值,讓這兩個重要角色顯得格格不入又與眾不同,他們對于愛情的盲目追求就如同視力極差又不輕易改變的犀牛一樣,將一件事情“死磕”到底,絕不轉彎。在這個作品中,也許有人看到了馬路的勇敢、看到了明明的不幸、看到了是是非非五彩斑斕的現代社會,但筆者更加真切感受到的是作品通過這兩個偏執追求愛情的角色而表達出的,在這個時刻變化的世界里依然懷有對美好事物不斷追求的信仰與渴望。即使全世界與自己為敵,即使看不到希望和光亮,卻依然不忘記自己心中最堅定不移的所盼所期,并且能夠有足夠的勇氣像馬路和他的犀牛一樣,永遠不順從。

注釋:

①陳建男,吳海清.舞蹈批評方法論[M].天津:南開大學出版社,2011,126.

②A.J.格雷馬斯.結構語義學[M].天津:百花文藝出版社,2001,264.

③A.J.格雷馬斯.結構語義學[M].蔣梓驊譯.天津:百花文藝出版社,2001,259.

參考文獻:

[1]劉小妍.格雷馬斯的敘事語法簡介及應用[J].法國研究,2003,(1):198-203.

[2]錢翰,黃秀端.格雷馬斯“符號矩陣”的旅行[J].文藝理論研究, 2014, 34(2):190-199.

[3]宮寶榮.戲劇符號學概述[J].中國戲劇,2008,(7):62-64.

[4]吳泓緲.《結構語義學》的啟示[J].法國研究,1999,(1):38-44.