互聯網平臺用工的合同定性及法律適用

●王天玉

一、當前互聯網平臺用工的合同定性分歧

互聯網平臺用工是基于網絡平臺提供勞務的一般性表述,實踐中多表現為網約車、代駕、外賣配送等。在共享經濟的推動下,平臺用工已成為一種新興的就業形態。〔1〕See Alek Felstiner,Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry,32 Berkeley Journal of Employment and Labor Law 45 (2011).但時至今日,一個關鍵問題仍懸而未決,即互聯網平臺與網絡勞務提供者之間究竟屬于何種合同關系?這一自平臺用工興起之初就處于爭議中的問題,隨著平臺運營模式的幾經嬗變仍未有定論,〔2〕平臺用工在域外影響最大的案件是美國Uber案和Lyft案,法官在初審中均判定司機與平臺構成勞動關系,但二者此后均以和解結案。See O’Connor v.Uber Techs.,Inc.,82 F.Supp.3d 1133 (N.D.Cal.2015); Cotter v.Lyft,Inc.,60 F.Supp.3d 1067(N.D.Cal.2015).美國主流學說認為,網絡平臺在多數情況下對勞務提供者施加了最低水平的管理控制(minimal governance and little control),依據“控制程度”(extent of control)和“經濟現實”(economic reality)測試均不構成勞動關系。此外,德國、日本依據從屬性理論均認為,平臺與勞務提供者不構成勞動關系。(See Waas,Liebman,Lyubarsky,Kezuka,Crowdwork— A Comparative Law Perspective,Bund-Verlag GmbH 2017,pp.258-262.)法國近期關于網絡平臺送餐員案的判決也認定雙方不構成勞動關系。(E.g.Paris,p?le 6,2e ch.20 avr.2017 n°17/00511,confirmant une décision du cons.prud’h.Paris,17 november 2016.)我國學界對平臺用工合同定性爭論的主要文獻可參見王全興、王茜:《我國“網約工”的勞動關系認定及權益保護》,《法學》2018年第4期;謝增毅:《互聯網平臺用工勞動關系認定》,《中外法學》2018年第6期;戰東升:《民法典編纂背景下勞動法與民法的立法關系——以“類似勞動者型勞務提供人”的保護為切入點》,《法學》2018年第10期;肖竹:《第三類勞動者的理論反思及替代路徑》,《環球法律評論》2018年第6期;班小輝:《論“分享經濟”下我國勞動法保護對象的擴張——以互聯網專車為視角》,《四川大學學報》(哲學社會科學版)2017年第2期;王天玉:《基于互聯網平臺提供勞務的勞動關系認定——以“e代駕”在京、滬、穗三地法院的判決為切入點》,《法學》2016年第6期。直接影響到司法裁判的結果。

現有的規范性文件未明確規定平臺用工的合同類型。2016年11月1日起施行的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》第18條規定的“網約車平臺與駕駛員根據工作時長、服務頻次等特點簽訂多種形式的勞動合同或者協議”,屬于“當事人選擇模式”,實質上回避了合同定性問題。2019年1月1日起施行的《電子商務法》第9條規定了“電子商務經營者”,在外延上涵蓋了平臺用工中的勞務提供者,將其作為“平臺內經營者”的一種類型,即“通過電子商務平臺提供服務”的自然人。但是,該法未在“服務”項下區分雇傭、承攬、委托等具體勞務類型,亦未指明平臺內經營者與平臺之間的合同類型,而是在第47條中規定電子商務當事人訂立和履行合同適用本章、《民法總則》《合同法》等法律規定,可被理解為是以民事合同為基礎之特別規定。“該x法規定”的特別之處僅限于登記豁免,即第10條所規定的“個人利用自己的技能從事依法無須取得許可的便民勞務活動”無需進行登記。

立法不明導致了司法實踐中的分歧。筆者通過對“裁判文書網”上2014~2018年間平臺用工爭議案件判決的檢索、梳理發現,法院就平臺與勞務提供者之間的合同定性形成了兩類判決。

第一類判決認為,勞務提供者與網絡平臺構成勞動關系、勞務關系或雇傭關系。此類判決數量較少,均是勞務履行過程中發生人身或財產損害,其中少數是勞務提供者自身損害,多數是勞務提供者造成第三人人身或財產損害。法院通過判斷勞務提供者與平臺之間的法律關系以便確定責任主體,考察的要點包括勞務提供者從事平臺經營的業務、接受平臺的管理并受相關制度約束、由平臺給付勞動報酬等。不同法院在合同關系的定性上分別使用了“勞動關系”〔3〕參見北京市海淀區人民法院(2017)京0108民初53634號民事判決書、重慶市第五中級人民法院(2017)渝05行終351號行政判決書。、“勞務關系”〔4〕參見西安市中級人民法院(2017)陜01民終11374號民事判決書。、“雇傭關系”〔5〕參見上海市浦東新區人民法院(2014)浦民一(民)初字第37776號民事判決書、廣州市中級人民法院(2017)粵01民終13837號民事判決書、上海鐵路運輸人民法院(2017)滬7101民初621號民事判決書、上海鐵路運輸人民法院(2017)滬7101民初617號民事判決書、天津市第二中級人民法院(2017)津02刑終62號刑事判決書。等概念,也有個別法院未明確予以定性,僅使用“工作人員”“執行職務”等描述性概念。〔6〕參見杭州市中級人民法院(2017)浙01民終4425號民事判決書、上海市第一中級人民法院(2017)滬01民終10822號民事判決書、上海市閔行區人民法院(2017)滬0112民初12313號民事判決書。

對此類案件的判決,法院采取了兩種分析路徑:一是依據原勞動和社會保障部發布的《關于確立勞動關系有關事項的通知》(勞社部發〔2005〕 12號)所列舉之要素進行勞動關系的認定,確認勞動關系由平臺承擔用人單位責任;二是少數法院不進行勞動關系的認定,借由“勞務”“雇傭”“工作人員”“執行職務”等替代性概念,只要能引入我國《侵權責任法》第34條第1款“用人單位的工作人員因執行工作任務造成他人損害的,由用人單位承擔侵權責任”的規定,由平臺承擔責任,即可完成歸責的裁判任務,無須延伸至勞動法體系,亦可回避基于勞動關系的其他保障事項。〔7〕例如,在一起認定平臺與勞務提供者之間是“雇傭關系”的案件中,法院指出:“工作場所、工作時間以及按月獲取勞動報酬均屬于認定雙方之間是否存在勞動關系的考量因素,但不妨礙雙方之間成立雇傭關系。”參見廣州市中級人民法院(2017)粵01民終13837號民事判決書;在另一起認定勞務提供者屬于“履行職務行為”的案件中,法院判決平臺向受害第三人承擔賠償責任后指出,平臺與勞務提供者之間“是何種法律關系,與本案所涉人身損害賠償糾紛無關,雙方可依據約定另行處理。”參見上海市第一中級人民法院(2017)滬01民終10822號民事判決書。

第二類判決認為,平臺與勞務提供者不構成勞動關系。此類判決數量較多,包括兩類:一種較少的情形是勞務提供者訴請法院認定勞動關系,以便獲得工傷救濟等勞動權益保障;〔8〕參見北京市石景山區人民法院(2016)京0107民初4021號民事判決書、安徽省滁州市中級人民法院(2017)皖11民終938號民事判決書、山東省威海市中級人民法院(2017)魯10民終1858號民事判決書、江蘇省無錫市梁溪區人民法院(2017)蘇0213民初8149號民事判決書、北京市第三中級人民法院(2018)京03民終5233號民事判決書。另一種較多的情形是勞務履行造成第三方人身損害,法院為歸責之需判斷平臺與勞務提供者之間的合同關系。〔9〕參見江蘇省南京市鼓樓區人民法院(2015)鼓民初字第7340號民事判決書、上海市虹口區人民法院(2016)滬0109民初22401號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2016)滬0115民初81742號民事判決書、北京市西城區人民法院(2017)京0102民初32348號民事判決書、北京市東城區人民法院(2017)京0101民初6586號民事判決書、北京市西城區人民法院(2017)京0102民初10084號民事判決書、北京市豐臺區人民法院(2017)京0106民初14428號民事判決書、江蘇省無錫市梁溪區人民法院(2017)蘇0213民初8149號民事判決書、山東省青島市李滄區人民法院(2017)魯0213民初187號民事判決書、天津市河東區人民法院(2017)津0102民初7604號民事判決書、江蘇省南京市鼓樓區人民法院(2017)蘇0106民初1322號民事判決書、江蘇省南京市秦淮區人民法院(2017)蘇0104民初937號民事判決書、南京市玄武區人民法院(2017)蘇0102民初5396號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2017)滬0115民初25255號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2017)滬0115民初25257號民事判決書、上海市靜安區人民法院(2017)滬0106民初8770號民事判決書、上海市徐匯區人民法院(2017)滬0104民初8948號民事判決書、浙江省杭州市濱江區人民法院(2017)浙0108民初1626號民事判決書、浙江省杭州市濱江區人民法院(2017)浙0108民初1046號民事判決書、北京市西城區人民法院(2018)京0102民初4883號民事判決書。法院的依據是勞務提供者的工作特征,包括其有權自主決定是否工作以及工作時間和地點,工作所得不屬于勞動報酬;平臺不提供勞動工具,對勞務提供者無管理、支配或強制性約束,不符合從屬性特征,雙方不構成勞動關系。因此,平臺不對勞務提供者承擔勞動法上的用人單位義務,也就不對勞務提供者造成的第三人損害承擔賠償責任。

在否定勞動關系的同時,部分法院對合同性質予以進一步分析,指出網絡平臺以提供信息的方式從事居間服務,其與勞務提供者之間屬于居間合同關系。〔10〕參見上海市浦東新區人民法院(2016)滬0115民初81742號民事判決書、江蘇省無錫市梁溪區人民法院(2017)蘇0213 民初8149號民事判決書、山東省青島市李滄區人民法院(2017)魯0213民初187號民事判決書、天津市河東區人民法院(2017)津0102民初7604號民事判決書、江蘇省南京市玄武區人民法院(2017)蘇0102民初5396號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2017)滬0115民初25255號民事判決書、上海市浦東新區人民法院(2017)滬0115民初25257號民事判決書、上海市靜安區人民法院(2017)滬0106民初8770號民事判決書、上海市徐匯區人民法院(2017)滬0104民初8948號民事判決書、浙江省杭州市濱江區人民法院(2017)浙0108民初1626號民事判決書、浙江省杭州市濱江區人民法院(2017)浙0108民初1046號民事判決書、北京市豐臺區人民法院(2017)京0106民初14428號民事判決書、北京市西城區人民法院(2018)京0102民初4883號民事判決書。此外,在第三人主張損害賠償的案件中,少數法院并未以勞動關系認定為起點,而是直接根據網絡平臺的行為和功能將其認定為居間人。〔11〕參見江蘇省南京市鼓樓區人民法院(2015)鼓民初字第7340號民事判決書、江蘇省南京市秦淮區人民法院(2017)蘇0104民初937號民事判決書。

綜合上述兩類判決,法院對事實基本相同的案件形成了如圖1所示的多種裁判邏輯。

圖1 法院裁判的多種邏輯示意圖

居間、勞動、勞務或雇傭等多種合同定性的分歧顯示出平臺用工在法律視野中的碎片化特征。法院缺乏分析平臺用工合同關系的學理框架,以至于在使用勞務和管理控制這樣基本的事實判斷上都未能形成共識。平臺用工雖形式多樣,但究其實質仍屬“勞務之債”,“以勞務履行為內容,自不外雇傭、承攬、委任,乃至于其他無名契約形式。”〔12〕林佳和:《勞工定義:古典還是新興問題?從保險業務員談起》,《月旦法學雜志》2015年第10期。也就是說,平臺用工在實踐中形成的具體樣態須定性為某種合同,這就能夠在“典型合同與非典型合同”的基本分類下予以認識和分析。平臺用工若符合雇傭〔13〕雇傭合同是大陸法系國家通行的典型合同,是有償勞務合同的基本類型之一,被稱為“典型勞務契約”,在學理上早已是成熟的概念。我國上世紀《合同法》(草案)曾規定了雇傭合同,但最終失之交臂,造成民事司法審判的困擾。為了彌補立法的缺失,司法上約定俗成地使用“勞務合同”或“勞務關系”的概念。在學理上,勞務關系是一大類社會關系的總稱,即“勞務性契約之債”,包括雇傭、承攬、旅游、出版、委任、居間、行紀、寄托、倉庫等,“民法的歷史和現實中不存在獨立的、明確的勞務契約。”我國勞動爭議處理程序中的勞動關系與勞務關系認定并非全指所有類型之勞務關系,而是專指勞務關系中的雇傭,即“勞務合同”實質就是“民事雇傭合同”。本文在學理層面將雇傭合同視為典型合同之一種。參見陳自強:《民法講義Ⅱ:契約之內容與消滅》,法律出版社2004年版,第112頁;邱聰智:《新訂債法各論(中)》,中國人民大學出版社2006年版,第5頁;鄭尚元:《民法典制定中民事雇傭合同與勞動合同之功能與定位》,《法學家》2016年第6期。、居間、委任、承攬抑或勞動合同等典型合同特征,則應認定為特定典型合同,依據相應規則予以調整;若不符合典型合同特征,則屬于非典型合同,應分析其在非典型合同中的具體類型,再確定法律適用方法。

二、互聯網平臺用工實踐類型化下的合同關系

誠如前述,互聯網平臺用工雖有創新,但本質上仍屬提供勞務的一種交易形態。就以勞務為標的之合同類型而言,“民法上之勞務契約很多,諸如:承攬、出版、委任、經理人、代辦商、居間、行紀、寄托、倉庫、運送等等,均為適例。”〔14〕林誠二:《民法債編各論(中)》,中國人民大學出版社2007年版,第2~3頁。勞務類合同因勞務內容、勞務提供者之技能與獨立性、勞務對價等要點差異,劃分出雇傭、委任、承攬等典型合同類型,在此基礎上再根據專業化勞務交易之需,進一步提煉出特別勞務合同類型,如勞動合同是雇傭合同社會化的產物,實質是產業雇傭契約,〔15〕參見鄭尚元:《勞動合同法的制度與理念》,中國政法大學出版社2008年版,第20頁。而運送合同在性質上屬于承攬合同。〔16〕通說認為,運送系具有承攬性質之契約類型,其一定工作之完成即送達目的地,并經交付物品或使旅客安全離開。同前注〔14〕,林誠二書,第303頁。法律針對特別勞務合同在民事合同規則的基礎上構建起專門調整機制。

平臺用工雖實現了交易過程的線上線下分離,但常見之網約車、代駕、外賣配送等勞務給付仍是以自然人為主體在現實場景中發生。前述法院判決使用居間、勞動、雇傭等典型合同概念進行分析,雖有局限性,但仍能證明平臺用工的行為特征并未超越現有勞務類合同的概念體系。即便平臺用工的外在形式復雜多樣,但在基本構成要素上仍未徹底脫離典型勞務合同,并未新到完全無法用現有的概念體系加以認識和解釋的程度。基于此,我們理應在平臺用工的基本模式中發現典型合同。

(一)自治型平臺

此類平臺的功能是提供虛擬交易場所及交易規則。勞務供需雙方分別在平臺上注冊,相當于進入交易場所。勞務需求者發布工作任務、期限和報價,勞務提供者選取工作任務,完成“要約—承諾”的交易過程,平臺不參與定價和締約,但在交易成功后收取一定的費用,具有代表性的平臺如Amazon’s Mechanical Turk(AMT)等。該平臺上的勞務類型通常是僅需基本計算和語言能力的小額工作(microwork),如選取圖片、修改文章、段落翻譯、調查問卷等。〔17〕See Panagiotis G.Ipeirotis,Analyzing the Amazon Mechanical Turk Marketplace,http://crowdsourcing- class.org/readings/downloads/platform/analyzing-mturk.pdf,last visit on Feb.20,2019.在勞務供需雙方交易成功后,勞務需求方應向AMT平臺繳納其支付勞務對價的20%作為平臺使用費(MTurk Fee),最少為0.01美元。〔18〕此規定為一般平臺使用費,如果某項勞務需分解為10個及以上工作任務,那么勞務需求方應向平臺按勞務對價的20%支付額外費用。See https://www.mturk.com/pricing,last visit on Feb.23,2019.平臺處于中立地位,勞務提供者亦不將平臺視為勞務交易合同相對方。在“Crowd Flower案”中,Crowd Flower是數據分析公司,其將工作任務進行拆分,并在平臺上作為勞務需求者(Requesters)發包給多位勞務提供者(Turkers)。勞務提供者起訴Crowd Flower公司,要求其承擔雇主義務,但并未將AMT平臺作為雇主或連帶雇主(此類平臺交易的結構如圖2所示)。〔19〕法院最終判決勞務提供者是獨立承包人(Independent contractor),與Crowd Flower公司不構成勞動關系。See Otey v.CrowdFlower,Inc.,No.12-CV-05524-JST,2013 WL 5734146 (N.D.Cal.Oct.22,2013).

圖2 自治型平臺的交易結構示意圖

(二)組織型平臺

此類平臺提供的不是虛擬交易場所,而是基于互聯網創設遠程交易路徑(access)并制定交易規則,統一集成在終端APP中。勞務供需雙方注冊并使用該APP的行為包含承認平臺交易規則和使用網絡交易路徑兩方面的內容。與自治型平臺不同的是,組織型平臺的交易路徑并不聯通勞務供需雙方,而是使二者分別與平臺鏈接。勞務供需雙方分別與平臺進行締約,兩者間無直接的締約行為。平臺通過勞務定價、接收勞務要約、配置勞動力的方式組織整個交易鏈條,形成了“勞務需求者—平臺”和“平臺—勞務提供者”兩個合同關系。勞務需求者作為客戶通過APP向平臺發出勞務要約,該要約是平臺定價及服務規則與具體勞務需求的計算結果,平臺基于技術設定予以快速承諾,成立勞務需求合同。為了履行該勞務需求合同,平臺以一定的方式組織和配置勞動力。可見,平臺的作用是勞務交易組織者,〔20〕對于網絡平臺組織者的身份定位,張新寶教授以“順風車”為例指出,網絡平臺將乘客與順風車車主雙方的需求經由復雜的技術手段匹配起來,并為順風車業務的順利進行提供了相當的技術保障。網絡平臺的這些行為已經構成了一場異常復雜的“組織行動”。因此,網絡平臺應當基于《侵權責任法》第37條的規定承擔組織者安全保障義務。參見張新寶:《順風車網絡平臺的安全保障義務與侵權責任》,《網絡信息法學研究》2018年第2期。或言其在本質上已不是具有承載性的平臺,而是交易渠道。

目前,對于“何為平臺用工的最優合同形式”并無一個標準答案,在不斷的嘗試中平臺探索形成了不同的合同組合。試舉例分析,在一起案件中,某大型網絡配送平臺說明了其三種勞務提供方式:一是“自營騎手”,即平臺與勞務提供者訂立勞動合同;二是代理商騎手,由平臺代理商與勞務提供者訂立勞動合同;三是APP眾包騎手,由自然人下載平臺APP并注冊,利用自己的業余時間接單進行配送。〔21〕參見南京市鼓樓區人民法院(2017)蘇0106民初1322號民事判決書。此三種方式分別可界定為組織型平臺A、B、C三種形態,能基本涵蓋現有組織型平臺的運營模式。平臺在不同運營模式下配置勞動力的能力、成本、風險均不相同,各有利弊。

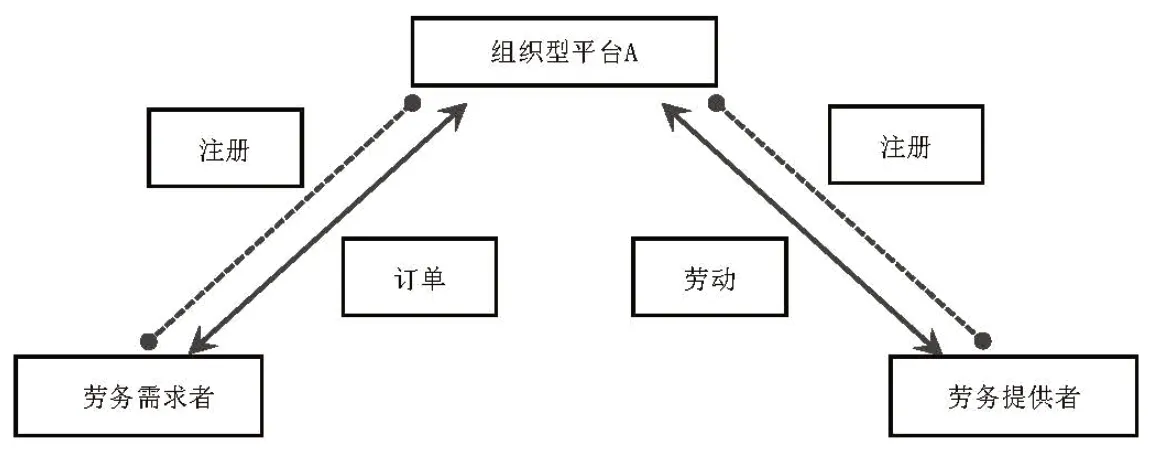

1.組織型平臺A。在A模式下,平臺直接雇傭勞務提供者,二者訂立勞動合同,適用勞動法,除了平臺通過APP發布指令的形式變化外,與常規勞動關系無異,通常被稱為“重資產模式”(該類平臺的合同關系如圖3所示)。〔22〕See Peter C.Evans & Annabelle Gawer,https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform- Survey_01_12.pdf,last visit on Feb.21,2019.

圖3 A模式下的合同關系示意圖

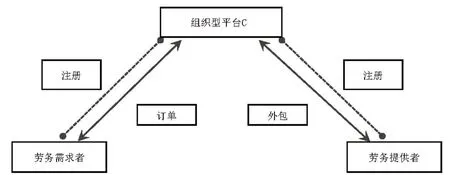

2.組織型平臺B。B模式是A模式的衍生品。由于“重資產模式”的運營成本較高,平臺將其特定區域的工作量整體外包給代理商,由代理商組織勞動力完成工作任務。代理商為確保運力與勞務提供者簽訂勞動合同,勞務提供者作為代理商雇傭的勞動者,接受指揮管理。平臺與勞務提供者之間無直接合同關系,此為“輕資產模式”(該類平臺合同關系如圖4所示)。

圖4 B模式下的合同關系示意圖

3.組織型平臺C。C模式是真正共享經濟意義上的互聯網平臺用工,即勞務提供者在平臺APP上注冊并接單,可自主決定是否提供勞務、何時以及何地提供勞務,享有完全不同于勞動法上勞動者的自主權。以網約車為例,司機以此種方式提供勞務的程序一般包括:第一個階段是注冊,司機提供姓名、身份證號、駕照等相關信息,平臺審核信息并通過視頻告知軟件操作、服務流程等即可完成注冊;第二個階段是司機打開軟件,平臺派單,司機確認接單并完成工作任務。〔23〕參見吳清軍、李貞:《分享經濟下的勞動控制與工作自主性——關于網約車司機工作的混合研究》,《社會學研究》2018年第4期。雖然在操作上存在派單、搶單等差別,但此流程可反映出共享經濟意義上的勞動參與方式,體現出對閑置勞動力的開發與整合,其中部分勞務提供者已演進為零工就業形態,〔24〕隨著工作機會的增加和累積,部分網絡勞務提供者逐漸脫離典型雇傭勞動模式,從空閑參與轉變為主營網絡勞務,借此由共享經濟中分離出“勞務需求主導型”(on-demand)的“零工經濟”(gig economy)。See Antonio Aloisi,Commoditized Workers,Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of ‘On-Demand/Gig Economy’ Platforms,37 Comparative Labor Law & Policy Journal 654 (2016).代駕、外賣配送等其他主要網絡勞務亦是如此(該類平臺合同關系如圖5所示)。

圖5 C模式下的合同關系示意圖

三、互聯網平臺用工模式中的典型合同及其規范意義

(一)自治型平臺用工的居間合同屬性

自治型平臺上的勞務供需雙方就工作內容、完成期限、報酬等進行協商并達成合意,勞務提供者利用其自身的技術、設備完成工作任務,由勞務需求者驗收并支付報酬,平臺在交易達成后收取一定的費用。有學者認為,網絡交易平臺提供者(平臺)與服務者(勞務提供者)之間法律關系的性質是網絡交易平臺服務合同。〔25〕楊立新教授論及平臺與服務者之間法律關系性質的四種觀點,分別是“合伙關系說”“租賃關系說”“居間關系說”“技術服務關系說”,在此基礎上,其提出網絡交易平臺服務合同是指網絡服務企業作為網絡交易平臺提供者,為銷售者、服務者提供網絡交易平臺服務,由銷售者、服務者與消費者利用該平臺進行交易活動,在網絡交易平臺提供者與銷售者、服務者之間形成的債權債務關系。參見楊立新:《網絡交易法律關系構造》,《中國社會科學》2016年第2期。在該合同關系中,“網絡交易平臺提供者所扮演的角色主要是中間媒介服務(intermediary service),為平臺用戶之間的交易提供信息通道,具有明顯的技術性、自動性和被動性特點,網絡交易平臺提供者對平臺用戶具體交易內容的知曉程度和控制力很低。”〔26〕同上注。平臺的定位應是信息媒介,在于創造勞務供需雙方之交易機會,并通過信息匹配促成合同締結。平臺與勞務提供者之間符合《合同法》第424條規定的“居間人向委托人提供訂立合同的媒介服務,委托人支付報酬”,構成居間合同關系。該居間合同定性在網絡勞務致人損害的規則適用上得以驗證,“網絡交易平臺提供者與服務者的行為不是共同侵權行為……網絡交易平臺提供者并不具有特別的關聯,而僅僅在提供訂約條件、價金給付方面提供服務,因而與損害行為不存在因果關系。”〔27〕楊立新:《網絡交易平臺提供服務的損害賠償責任及規則》,《法學論壇》2016年第1期。

由此可歸納出自治型平臺居間合同的三個要點:(1)平臺不使用勞務提供者所為之勞務,當然也就不涉及管理控制。平臺的功能僅為提供信息,勞務供需雙方之間須存在明確、獨立的締約行為,此點是其與組織型平臺的根本區別。(2)平臺作為居間商相對于一般民事居間的特點是其在網絡空間中實現批量化信息匹配,使得交易機會突破地域限制,“降低了與匹配交易方有關的成本,降低了實際交易成本。”〔28〕[美]奧利·洛貝爾:《分享經濟監管:自治、效率和價值》,汪雨蕙譯、金晶校,《環球法律評論》2018年第4期。但是,平臺在實現量化居間的同時并未改變居間之本質,仍屬于訂立合同的媒介服務,在交易達成后收取報酬。(3)平臺提供交易信息是認定居間合同的必要但不充分條件。前述案例中部分法院認定居間關系僅依據平臺提供信息的功能,忽視了平臺是否參與交易、是否使用勞務、勞務供需雙方是否有締約行為等相關因素,混淆了不同類型的網絡勞務交易。各類平臺依憑技術特點雖然均有提供信息的行為,但是提供信息的法律意義并不相同——自治型平臺提供的信息是交易媒介和居間服務,而組織型平臺所提供的信息則可構成指令。

(二)組織型平臺用工包含的勞動合同

勞動合同意味著平臺不僅使用勞務提供者的勞務,而且還對勞務提供者進行管理控制。平臺對勞動力的配置能力強、用工成本高,便于形成數量穩定的勞務提供者群體,此為平臺所稱之“基礎運力”,是完成常規數量訂單的人力基礎。

A模式下平臺直接雇傭勞務提供者,勞動合同定性明確,勞務提供者穿著平臺制服、使用平臺標識、佩戴工牌等行為外觀與其勞動者的身份相符,其提供勞務的行為是職務行為,由平臺承擔相應的后果,體現的法律關系簡單清晰。但是,由于A模式的成本較高,平臺在開拓市場、運營穩定后一般會采取“去勞動關系化”策略,轉向B模式,并擴大C模式。如此一來,平臺既能維系區域運力,又可規避用人單位的管理成本和法律風險。B模式的標準形態是代理商與勞務提供者訂立勞動合同,適用勞動法。司法實踐中,B模式因代理商規范性差異導致了不同的處理方式。現有涉及代理商的案件均是勞務提供者致第三人損害,第三人將平臺、代理商、勞務提供者全部列為被告。具體情形包括三類:一是代理商明確承認其與勞務提供者之間的勞動合同關系,承擔損害賠償責任,平臺無責任;〔29〕參見上海市普陀區人民法院(2018)滬0107民初4036號民事判決書、天津市南開區人民法院(2017)津0104民初9557號民事判決書、遼寧省沈陽市于洪區人民法院(2018)遼0114民初134號民事判決書、上海市徐匯區人民法院(2017)滬0104民初10682號民事判決書、上海市徐匯區人民法院(2018)滬0104民初4802號民事判決書、山東省廣饒縣人民法院(2017)魯0523民初2230號民事判決書、河北省雄縣人民法院(2017)冀0638民初2176號民事判決書。二是代理商不承認其與勞務提供者之間的勞動合同關系,法院考察代理商對勞務提供者的指揮、管理和報酬,認定二者為勞動合同關系,由代理商承擔責任;〔30〕參見吉林省長春市南關區人民法院(2017)吉0102民初223號民事判決書、安徽省合肥市廬陽區人民法院(2017)皖0103民初5604號民事判決書、安徽省合肥市廬陽區人民法院(2018)皖0103民初2653號民事判決書、上海市青浦區人民法院(2016)滬0118民初13396號民事判決書。三是代理商明確承認其與勞務提供者之間的勞動合同關系,但法院認定代理商是勞務派遣公司,平臺是用工單位,按照《侵權責任法》第34條第2款勞務派遣侵權處理,由平臺承擔侵權責任。〔31〕參見上海市徐匯區人民法院(2017)滬0104民初1135號民事判決書、北京市朝陽區人民法院(2017)京0105民初38679號民事判決書。可見,B模式在合同結構上是平臺與代理商之間“業務外包合同”、代理商與勞務提供者之間“勞動合同”的組合,勞務提供者基于平臺對代理商的授權穿著平臺制服、使用平臺標識等行為外觀亦無法律障礙。雖然代理商在用工方面可能存在不規范的情況,但與一般勞動關系所生之爭議無異,在勞動法中有據可循,且有豐富的司法經驗依托。

相較于A、B模式,C模式下平臺與勞務提供者之間的勞動關系通常難以被認定。依據從屬性理論,勞動關系的認定之難在于平臺使用勞務,但不指令勞務提供者必須工作、不管控勞務提供者的工作時間和地點,亦不指揮其業務執行,通常是在事后對其業務的完成情況予以評價,未達到勞動關系所要求之人格從屬性程度。〔32〕德國通說認為,從屬性僅指人格從屬性(pers?nlichen Abh?ngigkeit),即勞動關系與委托、承攬等勞務給付關系的區別在于“勞動給付義務人人身依附的不同程度”。(參見[德]雷蒙德斯·瓦爾特曼:《德國勞動法》,沈建峰譯,法律出版社2014年版,第47~48頁。)雖然委托、承攬中存在一方對另一方的指示,但僅在勞動關系中雇主為便利自身利益而不當地拘束勞動者的人格,使得勞雇雙方“形成一定程度上的人格性結合關系”,形成帶有大量人格法色彩(personenrechtliche Farbe)的勞務共同體(Arbeitsgemeinschaft)。參見[日]我妻榮:《民法講義V3·債法各論》(中卷二),周江洪譯,中國法制出版社2008年版,第4頁、第13頁。隨著平臺用工的發展,實踐中出現了大量專職、固定從事平臺工作的人群,〔33〕如果勞動提供者不再是利用工作或者主業外的閑暇或者空閑時間從事共享經濟活動,而是將自身主要的時間、精力投入其中的話,則表現為“閑置勞動力資源”的專職化,屬于勞動提供者專職化、固定化的“打零工”的形態。參見于瑩:《共享經濟用工關系的認定及其法律規制——以認識當前“共享經濟”的語域為起點》,《華東政法大學學報》2018年第3期。以平臺工作為主要生活來源,其勞務行為構成了平臺業務的組成部分,具有較強的經濟從屬性。〔34〕現有討論對于勞務提供者的經濟從屬性主要強調其以平臺工作為主要生活來源,這是對經濟從屬性的片面理解。日本和我國臺灣地區有學說主張經濟從屬性是指勞動者的謀生狀態或生活來源。(參見[日]川口美貴:《勞動法概念的重構》,《勞動法季刊》2005年第209號;陳繼盛:《“我國”勞動契約法制之研究》,臺灣地區“行政院勞工委員會”,1989年7月。)但主流學說認為,經濟從屬性的核心內容是“受雇人非為自己之營業勞動而是從屬于他人,且是為該他人之目的而勞動”。勞雇雙方由此形成“在經濟上有相當程度的緊密聯絡”,包括生產工具、原材料以及工作場所等,獲取工資作為生活來源僅是其中的一部分。參見黃程貫:《勞動法》,空中大學出版社1997年版,第64頁;臺灣勞動法學會編:《勞動基準法釋義——實施二十年之回顧與展望》,新學林出版有限公司2005年版,第55頁以下;司法判例可參見我國臺灣地區“最高法院”民事判決1992年度臺上字第347號判決、臺灣地區“高等法院”民事判決2007年度勞上字第6號判決。此類勞務提供者難以被認定為是勞動法上的勞動者,被學者稱為“類似勞動者型勞務提供人”或“第三類勞動者”。〔35〕同前注〔2〕,戰東升文;同前注〔2〕,肖竹文。此種模式的合同定性是當前司法分歧與學術爭論的焦點。

綜上可知,組織型平臺中的A、B用工模式屬于勞動合同,C模式中的用工關系難被認定為勞動合同,所以我們只能說組織型平臺包含勞動合同。但即便如此,對勞動合同是平臺用工多種形式中具有基礎性地位的一種典型合同的判斷至少是確定的。

(三)典型合同在平臺用工中的規范意義

1.基于典型合同辨析平臺用工模式的常規與創新

典型合同對應的是平臺用工中常規的、非創新的部分,無法基于典型合同予以解釋的是平臺用工中的創新部分,是真正意義上的“新型”就業形態。

共享經濟浪潮下興起的平臺用工似乎在平臺、數據、算法等光鮮詞匯的包裝下天然具有創新的基因,但通過對平臺用工模式的解構與歸類即能發現,其中大量勞動力的配置與非平臺的常規用工并無實質區別。即便加入平臺這一要素形成線上、線下兩個交易空間,亦未徹底變革既有的用工模式。無論是平臺作為居間商提供虛擬交易場所和信息匹配,還是平臺直接或通過代理商間接雇傭勞動者,虛擬空間下的信息收集與處理能夠提升勞動力配置和使用效率,但平臺對勞動力的配置仍遵循居間、勞動等常規方式。即便是平臺用工在規模和地域上突破了一般民事勞務活動的范圍,但其本質并未脫離典型勞務類合同的范疇,屬于“披著平臺外衣”的常規用工模式。前述自治型平臺、組織型平臺A模式和B模式均屬此類,只有組織型平臺C模式體現了共享經濟的用工特點——“工作任務碎片化、勞動控制碎片化”。〔36〕與傳統雇傭組織相比,分享經濟平臺通過互聯網新技術和新的用工形式,對勞動過程的控制出現了新的變化。平臺僅控制勞動者完成工作任務的過程,而其他時間由勞動者實行自我管理;與此同時,勞動者也可以自由選擇工作時間和地點,擁有一定的工作自主權。(同前注〔23〕,吳清軍、李貞文。)應注意的是,社會學意義上“勞動者”與勞動法意義上的“勞動者”不同,前者不以勞動關系存在為前提,對應一般意義上的勞動就業。由于C模式下的勞務給付行為更加復雜,無法歸入典型合同,故可將其稱為“平臺用工的創新模式”。

區分平臺用工中的常規與創新旨在避免以創新用工模式掩蓋常規用工模式。現有文獻較多引用“好廚師案”來證明平臺用工應當以勞動關系處理糾紛。〔37〕相關研究援引“好廚師案”用以論證平臺用工的事實支持勞動關系認定,以便引入勞動法規范保障勞務提供者之權益。同前注〔2〕,王全興、王茜文;同前注〔2〕,肖竹文。雖然該案中平臺主張其僅提供在線預約廚師上門服務,但據法院查明的事實,廚師須每天10點到公司辦公室報到打卡,遲到扣錢,受公司管理,由公司負責派工,沒有訂單時廚師穿著工作服為公司上街宣傳。平臺亦在宣傳中強調全職廚師為其特色。〔38〕參見北京市第三中級人民法院(2017)京03民終11768號民事判決書、北京市第三中級人民法院(2017)京03民終11769號民事判決書。由是可見,該案的用工模式與常規勞動關系并無二致,平臺的作用是公司與廚師之間的招聘渠道以及入職后的指令傳達方式,在用工方面并無創新之處,與共享經濟意義上的自主勞動相去甚遠。是故,該案的處理完全可依據現有規則進行勞動關系認定,處理方式與一般勞動爭議無異。但是,若據此就提出勞動法應該或可以適用于全部的平臺用工,則又混淆了常規與創新用工模式,難免在法律適用及規則構建上失之片面。

2.基于典型合同發現平臺用工爭論之癥結

現有學說普遍采取“單一契約”的立場,即將平臺用工視為一個整體,凡基于平臺形成的勞務交易即屬之,用特定典型合同予以解釋,繼而引入該典型合同的法律調整規則。居間合同、勞動合同等合同定性學說均未區分平臺用工類型,意在涵蓋全部平臺用工的實踐。〔39〕同前注〔25〕,楊立新文;同前注〔2〕,王全興、王茜文。不僅在學理層面,前述司法裁判的分歧亦是以單一契約為基礎,由此產生了非此即彼的矛盾。

典型合同的分析視角在于呈現平臺用工的多樣性,“不同平臺的工人,同一平臺不同類型的工人,甚至同一平臺同一類型的不同工人與平臺的關系都可能并不相同。”〔40〕同前注〔2〕,謝增毅文。平臺因其運營模式的復雜多樣從來就不具有統一性,其組織勞動的方式自始就存在居間、勞動等性質差別,無法從整體上歸為某種典型合同。無論是居間合同還是勞動合同,單一契約說可以在局部對平臺用工予以闡釋,但必須以平臺分類為前提。一旦突破典型合同所針對的特定情形即會遭遇困境,并產生擴大解釋之難題,此點在勞動合同的定性上體現得尤為明顯。在我國“獨立勞動—從屬勞動”的二元立法框架下,〔41〕獨立勞動是指雇傭、委托、承攬等民事勞務合同所確定的勞動方式,勞務提供者具有較強的獨立性;從屬勞動是指基于勞動合同確定的勞動方式,勞動者在用人單位的指揮監督下給付勞務,在勞動過程中從屬于用人單位。美國、法國、日本亦是以“獨立勞動—從屬勞動”(employee/self-employed dichotomy)的二分法構建勞動法體系。See Sylvaine Laulom,Takashi Araki,Organization,Productivity and Well-being at Work,XXII ISLSSL,World Congress,Torino 2018,http://www.islssltorino2018.org/congress/,last visit on Dec.28,2018.勞務提供者一旦無法被認定為勞動法上的勞動者,即歸入民事勞務合同的調整范疇,只有在雇傭活動中受傷等少數情況下可獲得雇主賠償,可見民法和勞動法兩類調整機制的保障水平差別甚大。對于因欠缺從屬性而難以被認定為勞動關系的平臺用工類型,〔42〕以網絡代駕為例,依據勞動關系從屬性理論,平臺向司機發送代駕信息的行為不構成指揮命令;司機負責服務的完成,以服務的結果作為收取報酬的依據,不構成“用人單位安排有酬勞動”;代駕司機在行為外觀上的因素不能作為認定勞動關系的主要依據。同前注〔2〕,王天玉文。有學者試圖通過對從屬性的擴大解釋引入勞動法規則,以便在民法的基礎上強化法律的保障水平,即采用弱化人格從屬性、強化經濟從屬性的方法,使得以平臺工作為主要收入來源的勞務提供者均能獲得勞動法上的保障。〔43〕參見田思路:《工業4.0時代的從屬勞動論》,《法學評論》2019年第1期;同前注〔2〕,班小輝文。依此方案,以承攬合同完成平臺工作的勞務提供者雖欠缺人格從屬性,但因其以平臺工作收入為主要生活來源,故應成為勞動法的保護對象。更有甚者,在平臺不使用勞務的居間合同中,只要勞務提供者以平臺工作收入為其主要生活來源,亦應適用勞動法。概言之,凡是以平臺“打零工”為主要生活來源之人,其工作方式及工作內容均是勞動法的保護對象。但由此導致的結果便是,勞動法的調整范圍極度擴張,壓縮了民事勞務類合同在平臺用工上的適用空間,產生了強制締結勞動合同的法律效果,如此將使得平臺用工的多樣性發展難以為繼,用工模式被限定在平臺直接雇傭勞動者或通過代理商間接雇傭勞動者,縮小了靈活自主就業的空間,顯屬矯枉過正。

由上可知,各學說意圖用一種典型合同及其規則來解決全部的平臺用工問題是平臺用工爭論之癥結所在,基于平臺類型及其合同定性的分析,以居間和勞動為主的典型合同雖為平臺用工的構成部分,但尚不足以解釋全部的平臺用工的實踐。

3.基于典型合同探尋平臺用工的規制路徑

法律對平臺用工規制的目標應是確立不同類型合同之間的競爭秩序,實現平臺經濟發展與勞務提供者權益保障之間的平衡。平臺組織勞動的合同類型決定其運營模式,進而決定平臺與勞務提供者之間利益和風險的分配格局。基于合同自由原則,平臺與勞務提供者有選擇合同類型的自由。那么,不同類型合同作為平臺用工的備選項實際上處于競爭關系中,競爭的結果是平臺與勞務提供者之間此消彼長的權益關系。然而,現實世界中并無如此之合同自由。勞務提供者作為平臺經濟中的弱者,〔44〕參見[意]圭多·斯莫爾托:《平臺經濟中的弱勢群體保護》,寧萌譯、袁康校,《環球法律評論》2018年第4期。事實上并無選擇合同的權利,只能被動接受平臺提供的格式合同。由于無法律規制或行業門檻,平臺能夠憑借其強勢地位決定合同的類型,導致的結果必然是遵循最優效率的市場化思維,圍繞業務量與勞動力比對、用工成本與績效形成勞動力配置機制。在此寬松的制度環境下,平臺用工實現了“自由而野蠻”的生長,“去勞動關系”反映的就是平臺發展過程中合同競爭的結果。

典型合同對平臺用工規制的意義在于其“規范中可設有強制性規范,在當事人的約定損害社會公共利益、國家利益,或者使當事人之間的利益狀態嚴重失衡時,可以該強制性規范矯正,從而保護社會公共利益、國家利益、當事人的合法權益。”〔45〕韓世遠:《合同法總論》第3版,法律出版社2011年版,第49頁。勞動合同因存在大量的強制性規范,故在矯正勞雇雙方利益關系并維護產業秩序方面功能顯著。是故,引入勞動法規則便成為被優先考慮的對策,就如何引入勞動法規則而言,最大的障礙就是如何認定勞動關系。對此,很多學者主張以某種方式繞過勞動關系,即部分勞動法規則的適用不以勞動合同為前提。譬如,域外有學者主張,對平臺用工的規制不拘泥于“合同定性—適用規則”的套路,法律適用方法應轉變為根據不同情形分配責任。〔46〕See Richard R.Carlson,Why the Law Still Can’t Tell an Employee When It Sees One and How It Ought to Stop Trying,22 Berkeley Journal of Employment and Labor Law 295 (2001).國內學者也提出了“勞動法調整模式+雇傭合同調整模式”、〔47〕同前注〔2〕,戰東升文。“勞動權利具體化”、〔48〕同前注〔2〕,肖竹文。“勞動法的功利主義規制”〔49〕參見丁曉東:《平臺革命、零工經濟與勞動法的新思維》,《環球法律評論》2018年第4期。等意見。上述學者觀點存在的一個共性問題是:未對平臺用工模式進行充分梳理,其針對的主要是組織型平臺C模式。而從平臺用工的整體上觀察,組織型平臺A或B模式比例的增加也意味著擴大了勞動法對平臺用工的適用范圍,能夠提升勞務提供者作為一類群體的保障水平。在某一時間段參與平臺用工的勞務提供者數量相對穩定的情況下,組織型平臺A或B模式比例的增加也意味著C模式比例的降低,平臺用工中勞動合同的數量增加。那么,在平臺用工模式類型化的基礎上,法律對平臺用工的規制重點應放在組織型平臺上,因此在現有規則體系下加強對平臺用工的規制在合同上體現為矯正勞動合同相對于民事合同的競爭弱勢,亦即法律應干預不同類型典型合同的比例。在規制方法上應引入平臺分類注冊,除了自治型平臺外,凡注冊為組織型平臺的必須滿足一定比例的勞動合同要求,借此通過勞動合同自帶的強制性規范來塑造平臺用工的利益格局。

四、互聯網平臺用工模式中非典型合同及其法律適用

互聯網平臺用工的創新之處是在典型勞務合同類型之外形成了社會化的大規模勞務交易。典型合同為“日常生活上常見的契約類型”,〔50〕王澤鑒:《債法原理》,北京大學出版社2013年版,第137頁。賦予一定名稱并提供若干規范以補充當事人約定之疏忽及遺漏,從而促進“常見”交易的順利開展。就勞務給付而言,普遍發生之勞務交易大多基于雇傭、承攬、委托等典型合同,大規模的產業化勞務交易已由雇傭合同漸進過渡至勞動合同。〔51〕同前注〔13〕,邱聰智書,第 8~9 頁。因此,勞務類合同定性的要點一般是在各類典型合同中予以區分和選擇。通常情況下,以非典型合同的方式給付勞務在數量及特征上尚不足以類型化,遂成為典型合同靈活、分散之補充。但是,互聯網浪潮以既往合同規則無法想象的速度創制并推廣了新型用工模式,即以組織型平臺C模式為代表的“平臺用工創新模式”,在短時間內使該模式成了具有普遍性的社會化勞務交易方式。〔52〕See Lawrence F.Katz & Alan B.Krueger,The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States,1995-2015,https://www.nber.org/papers/w22667,last visit on Feb.23,2019; Diana Farrell & Fiona Greig,Paychecks,Paydays,and the Online Platform Economy,https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-volatility-2-report.pdf,last visit on Feb.23,2019.

“平臺用工創新模式”不屬于任一典型合同,但又吸納如此眾多的就業人口,構成“常見”之規模化勞務給付方式,由此對合同類型化思維產生了沖擊,即以往只能基于典型合同所為之“常見”交易已基于非典型合同規則進行,其根源在于互聯網從時空兩個基本維度上改變了“常見”勞務交易的產生機制。在非信息化條件下,一種勞務給付方式成為“常見”是一個經年累月的緩慢過程,如雇傭、委托等基本形態可追溯至羅馬法,在長期的發展過程中逐步形成了相關的合同規則。〔53〕參見黃越欽:《勞動法新論》,中國政法大學出版社2003年版,第4頁;黃立:《民法債編各論(下)》,中國政法大學出版社2003年版,第501頁。即便是雇傭合同向勞動合同的演進也歷經了百余年的時間。〔54〕同前注〔15〕,鄭尚元書,第 18~19 頁。而共享經濟推動下的“平臺用工創新模式”在短短幾年時間內迅速發展成為“常見”,引發實踐發展速度與法律認識速度之間的碰撞摩擦,“法律規制方案通常是以現有經濟活動的典型組織形式為藍本設計,這導致平臺經濟難以在現行法律架構中找到準確的定位。”〔55〕趙鵬:《平臺、信息和個體:共享經濟的特征及其法律意涵》,《環球法律評論》2018年第4期。故此,“平臺用工創新模式”只能從非典型合同的角度予以解釋并適用法律。

(一)平臺用工創新模式中的給付義務

“民法系以給付義務為出發點,而設各種契約類型。”〔56〕同前注〔50〕,王澤鑒書,第138頁。對平臺用工創新模式的合同分析須基于平臺與勞務提供者所負之給付義務,將看似雜亂的勞務給付方式分解為不同屬性的行為要素。

1.勞務提供者的給付義務。其一,依平臺指引向特定對象給付勞務的義務。平臺依據勞務需求者的訂單將該勞務內容信息發送給勞務提供者,性質為平臺發出之要約。〔57〕平臺發送信息的方式因勞務提供者為特定個人還是群體而分為“派單”和“搶單”。司法實務中有觀點認為,“派單”和“搶單”分別屬于“指派業務型”和“競爭業務型”,其中派單“體現出了更多的人身依附特征,用工雙方更有可能建立勞動關系。”(參見北京朝陽法院:《互聯網平臺用工勞動爭議審判白皮書》,https://www.chinacourt.org/chat/chat/2018/04/id/49414.shtml,2019年2月27日訪問。)就合同訂立而言,“派單”和“搶單”均是平臺發出要約的方式,合同定性須考察勞務提供者是否有權拒絕該要約、是否有強制承諾義務。勞務提供者接單后按指定時間、地點完成該特定勞務,如旅客或貨物運送。勞務提供者須本人親自完成,符合平臺認證信息,不得轉交他人。在該模式下,勞務提供者接單前處于自主狀況,一旦接單則與平臺訂立了勞務給付合同,有義務依照訂單約定內容向指定對象給付勞務。

其二,接受平臺對行為過程監督和對行為結果評價的義務。平臺基于信息技術和智能終端設備有能力時時追蹤和監控勞務給付的全過程。此外,平臺均建有評分與等級體系,對勞務提供者的行為結果予以評價。〔58〕See Jeremias Prassl & Martin Risak,Uber,Taskrabbit,& Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork,37 Comparative Labor Law & Policy Journal 21 (2016).勞務提供者的接單數量、在線時長以及服務態度、時效、安全性等均為平臺評價的計分點。〔59〕評分機制暗含監督管理權與沖突的轉移。從表面上看,司機的星級是由乘客根據乘車體驗所打出的評價分數,實際上這樣的評分機制是平臺通過軟件將監督和管理權轉移給乘客的一種表現。同前注〔23〕,吳清軍、李貞文。隨著積分累積和等級提升,勞務提供者能夠獲得更高的收入,平臺評價機制也因此被視為一種“控制”手段。〔60〕See O’Connor case,Supra note 〔2〕.平臺監督和評價機制一般作為格式合同附件或平臺規則載明。

其三,從給付義務。一方面,平臺通常推薦或指引勞務提供者以一定的行為外觀向勞務需求者給付勞務,包括穿著統一的工作服、使用統一的標識或佩戴統一的工牌等。勞務提供者因具備平臺標識的行為外觀便可迅速獲得客戶的基本信任,縮短溝通時間,增進交易安全,提升平臺配置勞動力的效率。因此,行為外觀屬于“輔助、確保債權人的給付利益能夠獲得最大滿足”的從給付義務。〔61〕參見王洪亮:《債法總論》,北京大學出版社2016年版,第22頁。另一方面,行為外觀也使一般社會公眾有理由推論平臺與勞務提供者之間存在職務性聯系,如司法實踐中法官在合同定性中考察行為外觀因素的影響即是出于這樣的考慮。〔62〕參見上海市浦東新區人民法院(2014)浦民一(民)初字第37776號民事判決書、上海鐵路運輸人民法院(2017)滬 7101民初617號民事判決書、上海鐵路運輸人民法院(2017)滬7101民初621號民事判決書。

2.互聯網平臺的給付義務。其一,向勞務提供者發送信息的義務。平臺作為勞務供需信息的“集合點”,通過算法實現了最佳匹配,發揮了傳遞交易信息的功能。勞務提供者遵循平臺注冊及審核路徑進入“勞動力集群”(labor pool),享有獲得勞務信息的權利。平臺根據勞務提供者的積分和等級設定發送信息的先后排序,依據自設的規則實現了發送勞務信息的義務差別化,使平臺的信息優勢外化為相對于勞務提供者的強勢地位,也就是說,平臺對大量數據的收集使得平臺運營商與其用戶之間產生了新的信息不對稱。〔63〕同前注〔44〕,圭多·斯莫爾托文。而平臺對個別積分過低或嚴重違規的勞務提供者予以封號或拉黑,不再向其發送信息的行為相當于行使了“解雇權”,〔64〕同前注〔24〕,Antonio Aloisi文,第 674~676 頁。實際上是平臺行使對該非典型合同的解除權。

其二,向勞務提供者支付報酬的義務。平臺支付報酬是勞務提供者完成勞務的對待給付。基于平臺的定價規則,勞務提供者無實際議價能力,每一訂單自動生成報酬金額,并以勞務的完成作為支付條件。平臺憑借其強勢地位限定自身的報酬支付義務,通常規定勞務提供者從平臺賬戶提取報酬的時間和額度,如每月固定日期或每幾周可提款,抑或每次提款限額等。基于平臺支付報酬義務,其對勞務提供者報酬賬戶僅有托管權限,應保證勞務提供者的提款自由。

其三,從給付義務。平臺通常具有培訓、數據管理和異議申訴等協助、保密、說明性質等功能。〔65〕此類義務不易區分是從給付義務還是附隨義務。從輔助債權人之給付利益實現的功能上看,從給付義務與附隨義務并無區別。學理上一般以是否具有獨立可訴性予以區分,但實際上,區分二者著實困難。義務是否有訴求力或者強制履行力,應由法律從保護當事人的立場出發加以允許,技術上不存在難題,并不能交由學說區分為能否具有可訴性。同前注〔61〕,王洪亮書,第23~24頁。平臺培訓通常不在于使勞務提供者獲得特定技能,而是讓勞務提供者知悉平臺的規則及軟件的使用,便于其從事平臺勞務活動。平臺對網絡勞務活動形成的數據進行管理,包括賬戶安全保障和隱私保護。此外,由于評價對勞務提供者的積分有直接影響,亦相應影響其報酬,故平臺有義務處理勞務提供者就客戶投訴或差評進行的申訴。

(二)平臺用工創新模式在非典型合同中的類型歸屬

非典型合同之內容雖不確定,但為適用法律規范之需,已在學理上被梳理成若干類型。以王澤鑒先生著述為據,非典型合同有“純粹非典型契約、契約聯立及混合契約”之分,其中“契約聯立和混合契約”又可再分類。〔66〕同前注〔50〕,王澤鑒書,第 139~142 頁。作為已為學界所廣泛接受的觀點,〔67〕參見王利明:《合同法研究》第1卷,中國人民大學出版社2011年版,第20~23頁;崔建遠:《合同法總論》上卷,中國人民大學出版社2011年版,第56~59頁;同前注〔45〕,韓世遠書,第50~51頁。本文引入之用以分析平臺用工創新模式的合同構成。

1.純粹非典型合同、合同聯立抑或混合合同。其一,不屬于純粹非典型合同。純粹非典型合同是“其內容不符合任何有名契約要件的契約”。〔68〕同前注〔50〕,王澤鑒書,第139頁。在平臺用工創新模式中,合同基本內容是勞務提供者完成特定勞務并由平臺給付報酬,符合承攬合同的特征,而平臺對勞務提供者的監督評價以及勞務提供者行為外觀等因素又具有勞動合同的屬性,并非法律全無規定之事項。進一步言,勞務給付歸根結底是“對人的使用”,在人的安全、平等、尊嚴等諸多基本價值支撐的現代法律制度下,民商事活動中的勞務交易無論如何創新,幾乎都不可能是“法律全無規定的事項”。

其二,不屬于合同聯立。合同聯立是對復數合同關系的界定,“數個契約(典型或非典型)具有互相結合的關系”。王澤鑒先生就此舉例:甲交A車于乙修理,并向乙租用B車,此為“單純外觀的結合”;甲經營養雞場,乙向甲貸款開設香雞城,并約定乙所需的土雞,均應向甲購買,此為“具有一定依存關系的結合”。〔69〕同上注,第139頁。合同聯立是在雙方當事人之間成立兩個以上獨立的合同,關鍵在于有兩個以上不同內容的意思表示及合意,如修車與租車、貸款與買賣。在平臺用工創新模式下,平臺與勞務提供者之間僅有一個意思表示及合意,即勞務提供與報酬、評價與行為外觀等是作為合意的一部分用以輔助勞務給付。故此,平臺用工雙方當事人之間僅成立一個合同關系,不存在合同聯立。

其三,屬于混合合同。混合合同在實務上最為常見,“指由數個典型(或非典型)契約的部分而構成的契約。”〔70〕同上注,第140頁。平臺用工創新模式因同時具備承攬合同與勞動合同要件,屬于在平臺與勞務提供者之間的一個合同中包含了兩個典型合同的部分,應視作混合合同予以進一步認識。

2.混合合同中的具體類型。王澤鑒先生參照德國通說,將混合合同分為四種類型,分別是:“(1)典型契約附其他種類的從給付,即雙方當事人所提出的給付符合典型契約,但一方當事人尚負有其他種類的從給付義務;(2)類型結合契約,即一方當事人所負的數個給付義務屬于不同契約類型,彼此間居于同值的地位,而他方當事人僅負有單一的對待給付,或不負有任何對待給付;(3)雙種典型契約,或稱混血兒契約,即雙方當事人互負的給付各屬于不同的契約類型;(4)類型融合契約,或稱狹義的混合契約,即一個契約中所含的構成部分同時屬于不同的契約類型。”〔71〕同上注,第140~142頁。

分析平臺用工創新模式有兩個維度:一是單個訂單的勞務給付合同構成;二是一段時間內連續發生的勞務給付合同構成。若從單個訂單來看,平臺與勞務提供者的給付義務履行順序是“平臺發送勞務信息——勞務提供者接收信息并給付勞務——平臺在勞務完成后支付報酬”, 明顯具有承攬合同之特征。而勞務提供者須接受平臺監督評價以及行為外觀等內容則符合勞動合同之特征,故該用工合同屬于承攬合同與勞動合同的混合,但兩種合同之給付義務并非“居于同值的地位”。承攬合同所包含之勞務履行過程顯然為主給付義務,勞動合同所包含之監督評價、行為外觀則屬于從給付義務,居于輔助地位。所以該合同在混合合同類型中應屬于“典型契約附其他種類的從給付”,即承攬合同附勞動合同的從給付。但是,現實世界中的平臺用工幾乎不存在只發生單個訂單的情形。平臺用工之所以成為“常見”,乃是因為勞務給付在一段時間內連續發生,如可以是網約車司機或外賣員在一天中連續數小時進行客運或配送,也可以是代駕司機連續數個夜間提供代駕服務,依據勞務種類和交易習慣可確定勞務給付在一定時間維度內的連續性。交易的連續性自然衍生出更為緊密的結合關系,主要是勞務提供者在長期持續性關系中形成了“積分”這一虛擬資產,并直接影響其接收勞務信息的排序和報酬標準。平臺對勞務提供者的監督評價及行為指引隨交易時間的增長和積分的增加而越發重要,對平臺的定價權及費率調整亦有較大影響。〔72〕See Daniel G.Cockayne,Sharing and Neoliberal Discourse: The Economic Function of Sharing in the Digital on-Demand Economy,77 Geoforum 76-80 (2016).也就是說,在一個連續的交易時段內,混合合同中的勞動合同給付義務明顯增強。

就“勞動合同給付義務”而言,勞務提供者與平臺在持續交易中形成的結合主要是依托“積分”的財產性結合,尚未達到勞動關系“人格性結合”的程度。平臺對勞務履行過程雖有監督,但多是在后臺進行的、出于安全管理和記錄之需要,并不直接指示勞務提供者履行勞務的方法和手段。例如,外賣配送平臺向騎手推薦路線,但并不強制要求其必須按此路線配送;又如,網約車平臺對司機的認證、車內狀況以及行車路線的監控并不在于指導司機完成客運,而主要是出于公共安全之考量,兼為處理繞路等爭議留存證據。可見,二者的結合并非是人格性的,而主要是財產性的——平臺享有定價權和合同決定權,在信息、利益和風險的分配上居于主導地位。平臺對勞務提供者的監督評價及行為指引均直接影響“積分”和報酬,尤其是對以平臺工作為主要生活來源的人。〔73〕See Alex Rosenblat & Luke Stark,Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers,10 International Journal of Communication 3777 (2016).那么,平臺與勞務提供者在承攬合同屬性的勞務履行之外,基于“積分”形成了勞動合同屬性的結果評價和收入依賴,勞動合同給付義務地位得以提升,成為一段時間內“合同集合”下的主給付義務之一,勞務提供者已不完全具備承攬合同中承攬人的獨立性。拉長時間維度觀察,真實的平臺用工雙方互負承攬合同與勞動合同給付義務,且這兩類給付義務“居于同值的地位”,已非“典型契約附其他種類的從給付”,亦不屬于“類型結合契約”和“雙種典型契約”,而變成為“類型融合契約”。

(三)平臺用工創新模式下合同的法律適用

1.混合合同法律適用學說。混合合同是我國司法審判中常見的概念,多出現在信用卡消費、房屋買賣等糾紛訴訟中,很少用于處理勞務類合同爭議。〔74〕在“中國裁判文書網”上檢索“混合契約”,2013~2019年間出現2 606件判決書,其中民事案由的有2 417件,占比最大的是銀行卡糾紛,有2 398件,另有少數借款、保證合同糾紛;另檢索“混合合同”, 2009~2019年間出現733件判決書,其中民事案由的有706件,占比最大的是房屋買賣合同糾紛,有270件,勞動爭議僅有6件。參見http://wenshu.court.gov.cn/Index,2019年8月3日訪問。對其的法律適用問題,王澤鑒先生將相關學說歸納為三種:“(1)吸收說,認為應將混合契約構成部分區分為主要部分及非主要部分,而使用主要部分的典型(或非典型)契約的規定,非主要部分則由主要部分加以吸收之。(2)結合說,認為應分解混合契約的構成部分而適用各該部分的典型契約規定,并依當事人可推知意思調和其歧義,統一加以適用。(3)類推適用說,認為法律對混合契約既未規定,故應就混合契約的各構成部分類推適用關于各典型契約所設規定。”在此基礎上,王澤鑒先生進一步指出:“沒有任何一說可以單獨圓滿解決混合契約法律適用問題。于當事人未有約定時,應依其利益狀態、契約目的及斟酌交易慣例決定適用何說較為合理。”〔75〕同前注〔50〕,王澤鑒書,第140頁。所以,混合合同在學理上被分為前述四種類型,各類型對應不同的法律適用方法。

對于“類型融合契約”,王澤鑒先生借“混合贈與”的事例主張“原則上應當適用此兩種類型的規定”。〔76〕同上注,第141頁。那么,平臺用工創新模式作為“類型融合契約”,應區分平臺與勞務提供者的給付義務合同屬性,分別適用承攬合同的合同法規定與勞動合同的勞動法規定。

2.平臺用工創新模式的法律適用方法。本文開篇提出的司法分歧均是針對平臺用工創新模式,只因單一契約說的思維慣性,無法調和不同合同屬性的行為特征。引入混合合同的分析視角后,承攬合同與勞動合同的行為特征可同時并存于一個“類型融合契約”中。在承攬合同屬性的勞務給付義務之外,對案件處理影響最大的因素就是勞動合同屬性的行為外觀。通過對前文司法判決的梳理,當前平臺用工的爭議主要分為兩種類型:一是勞務提供者自身受傷的救濟;二是勞務提供者致第三人人身或財產損害的責任承擔。根據是否涉及第三人,可將平臺用工爭議分為無第三人的內部關系、有第三人的外部關系,現分別說明各自的法律適用方法。

其一,無第三人的爭議處理,主要是非因第三人導致的勞務提供者自身受傷,應適用承攬合同規則。在平臺用工創新模式下,勞務提供者享有工作自主權,其在勞務履行過程中所為之給付屬于承攬合同范疇,應適用承攬規則,損害由其本人擔責。就行為外觀因素而言,在平臺與勞務提供者之間的內部關系上,基于交易的連續性,行為外觀是評價與積分的重要指標,是構成雙方財產性結合關系的主要表現形式。因此,平臺與勞務提供者之間主要在財產關系方面適用勞動合同規則,如合同解除權、報酬保障等,不影響承攬合同規則的適用。

應當說明的是,此項法律適用方法雖符合現有規則,但并不表明其符合法律公平正義的目標。大量以平臺工作為固定職業的勞務提供者在持續交易過程中面對的職業風險主要是交通事故風險,由其個人承擔該風險本就不符合現代社會風險化解與安全保障之理念,此項帶有“承攬社會化”特征的平臺用工模式應實現社會化的法律調整,但目前尚無對這種新型就業形態及風險的系統規范。就爭議處理而言,我國法院定位于“適用法律”,雖然在個別案件中可作擴大解釋,但是無制度化的“造法”權力仍須遵循合同定性及其規則,所以,就此部分的勞務給付應按承攬合同糾紛處理。

其二,有第三人的爭議處理,包括勞務提供者致第三人人身或財產損害、第三人致勞務提供者人身或財產損害。在涉及第三人的外部關系上,行為外觀因素對法律適用具有重要影響。通常認為,只有勞動關系之勞動者穿著用人單位工作服、佩戴工牌以及其他標識,故有理由根據勞務提供者的行為外觀推定其是在履行平臺業務的職務行為。平臺與勞務提供者之間的內部合同約定無對抗第三人之法律效力,第三人亦無義務考察平臺用工的合同類型。故此,若勞務提供者具備平臺工作服、工牌或其他標識的行為外觀,其在給付勞務過程中致第三人損害的,應由平臺承擔責任,平臺在擔責后可以向勞務提供者進行求償;第三人致勞務提供者損害,勞務提供者既可直接向第三人主張賠償,也可委托平臺向第三人主張賠償。若勞務提供者不具備平臺用工的行為外觀,則第三人無證據推定其與平臺之間的關系,由此導致的損害應按一般侵權糾紛處理。

綜上,我們可將司法裁判平臺用工爭議可借鑒之分析邏輯做如下展示(參見圖6)。

圖6 平臺用工爭議可借鑒的分析邏輯示意圖

五、結語

互聯網平臺用工作為當前勞動法研究的熱點可謂歧見紛呈,無疑已成為新的學理增長點。本文嘗試通過對平臺用工實踐予以類型化,來找尋現有規則框架下適當的法律適用方法。當前平臺用工討論分歧的一個重要成因在于對事實的把握不夠清晰,若將與平臺相關之用工行為皆以“平臺用工”予以籠統概括,則忽略了居間、承攬、勞動合同等不同用工模式的本質差異,導致學說解釋力的局限和對策建議的偏頗。通過對平臺用工實踐的類型化分析可以發現,具有創新意義的平臺用工僅為其中的一種類型,其他模式皆有明確的調整依據,并且不同模式之間在合同類型選擇上具有競爭關系,這樣梳理就明晰了討論的焦點,也為法律規制方案提供了一個視角。

需說明的是,平臺用工的制度構建并不在本文的討論之列,本文的意圖是基于現有法律規則和概念為司法裁判提供一種解決糾紛之法。法院對平臺用工創新模式的合同定性分歧導致大量案件出現“同案不同判”的結果,其中一些判決明顯欠缺對利益平衡的把握和對社會風險的控制,造成了形式合法下的實質不合理。在我國司法不能超越現有規則之前提下,法院對于新生社會關系的處理應通過對概念的解釋拓展規則適用的空間,在現有條件下最大限度地實現法律邏輯與社會認知、裁判結果與社會效果的統一。繼而,在地方法院探索的基礎上,最高人民法院能夠在信息相對充分的條件下出臺裁判指引,解決平臺用工的“同案不同判”問題,將現有規則條件下的利益格局固定下來。當然,針對平臺用工的制度構建是另外一個重要問題,須有面向數字時代的眼光和胸襟,不拘泥于工業時代的條條框框,正視現實并發揮想象力,這是未來長久需要研究的課題。