探討綠色稅制

——以交易成本觀點分析

■//李 華

隨著環境惡化、大自然反撲、資源枯竭及溫室效應現象所引起全球暖化等問題。多年來我國經濟高速增長,依靠的是大量消費資源、嚴重污染環境的粗放型經濟發展模式。這不僅危害了人民群眾的身心健康,也嚴重影響了社會的可持續發展。雖然在我國有資源稅、消費稅、車輛購置稅、耕地占用稅等傾向“綠色”稅種,還有一些其他稅種的優惠措施,例如:增值稅,增值稅的“綠色”政策主要體現在鼓勵資源循環利用、產品綜合利用的優惠政策方面;企業所得稅對節約資源和保護環境方面的措施主要體現在一些減免政策上。但對于具體“綠色稅種”還是欠缺的,因此,我國要參考一些發達地區或國家,制定出以依照污染行為所造成的效率損失估算出最適稅率,亦即所謂的Pigouvian稅,即將因為污染所造成的損失內部化,透過經濟之誘因,讓污染制造者愿意降低污染量,并且加計為污染制造者的生產成本,以達到污染減量的目標,是針對企業所創造的價值課稅,同時考慮到污染者對被污染者造成的外部性,被污染者也對污染者造成的外部性,試著以交易成本的觀點,審視綠色稅制。

一、Pigouvian稅理論之概念

當經濟活動帶來破壞環境的外部效果時,課征租稅即是將其外部成本內部化,此時企業將增加危害環境污染的成本,基于經濟誘因的考量,進而會減少危害環境的作為。課征污染稅是由英國經濟學家Arthur C.Pigouvian(1877-1959)最先提出的。在《福利經濟學》一書中,他建議應當根據污染所造成的危害對污染者課稅,用稅收來彌補私人成本和社會成本之間的差距,使二者相等,這種稅稱為Pigouvian稅,其特點是對污染者而非受害者課稅。也就是認為政府只要訂定一個合適的污染邊際成本,對污染者課稅,使污染者負擔排放污染成本,基于污染者對于利潤之敏感度,則會將生產的成本提高,也會提高產品的價格,進而讓消費者減少消費,同時,污染者為節省繳交污染稅,而減少生產行為,或者激防治技術的進步。因此,不管是個人或是廠商基于經濟效益的誘因,便會開始減少危害環境的作為。由此可知,Pigouvian認為針對污染者的每單位產出課稅,使每單位產出的稅額,恰好等于社會最適產出水準時所造成的邊際外部成本,而課稅后的私人邊際成本將會提高,使得市場所決定的均衡數量等于社會最適生產水準數量,亦即,最適污染稅的稅率應是最適產量下的邊際污染量,并倡導課征租稅的方式將外部成本內部化,對污染者所造成環境損害而生之污染成本直接或間接轉由污染者自行承擔,來糾正外部性所造成的無效率,也就是直接課征污染稅,提高污染者的生產成本,污染者可于考量其污染活動之生產成本是否符合成本效益后,決定是否仍繼續生產,或降低市場的均衡數量,達到改善污染所造成的市場失靈。因此,課征污染稅將使燃料、能源、污染的成本增加,為提升競爭力,廠商自然就會努力尋求新低污染的產品、制程與提升污染防治技術,并且將污染排放減少到一定量。

Pigouvian稅雖能降低污染,但是最適的污染稅率不易求出,因為不管稅率如何訂定,社會資源及利益都會重新分配,與最初的預期效益有所不同。而且污染廠商又可能把污染稅轉嫁給社會其他人。若課征的標的為民生用品,則將會導致財貨價格上漲,進而使得勞動購買力降低,勞動供給減少,將可能產生所得稅扭曲性效果。換言之,在對污染者課稅之情形下,對于民生用品生計上被課稅之可能性大為存在,能性大為存在,即將透過產品價格提高的方式轉嫁于消費者,使消費者成為最終的租稅承擔者,可能會影起稅制公平的疑慮。

二、Coase理論之概念

有關環境污染問題糾紛,通常僅從污染者的污染面向作防治,而忽略了從被污染者的面向作防治的可能性。Coase在1960年發表一篇《社會成本問題》的文章,對Pigouvian稅理論中所提出的對污染源課稅或補貼而有不同的見解。當外部效果發生時,透過彼此雙方之間的協商、溝通,即可以解決問題,進而也說明了外部效果與財產權是有密切的關係,因此國內把環境權定義為:國民得享受良好之生活環境,且支配此生活環境之權利;此為一個具有實質意義的財產權,只要明確的界定財產權,是否就可以獲得有效率的結果?在企業、居民及政府三者之間的關系,不同的選擇是否會導致不同的答案?就以工廠的污染排放問題為例:工廠因生產而制造了污染,在污染者付費的情況下,須繳納超過污染標準的罰款,或給受到污染的居民金錢補償,而這些稅、費的標準是由政府規定,也就是Pigouvian所主張的。但Coase卻有不同的看法,以交易成本的概念來解釋在不同成本的考量下如何作選擇的問題。當市場的交易成本存在時,一筆交易開始到完成,整個過程可以分為前、中、后三階段的交易成本。分別為搜尋成本、雙方的協商成本,以及執行成本。具體如下:

(一)交易前階段

搜尋成本:尋找雙方愿意交易的伙伴,其所耗費的資源。搜尋標的物之獨特性、程度及標準化的高低,會影響交易的成本。越是具有獨特性的財貨勞務,其搜尋的成本越高;越是標準化的財貨,交易成本越少。

(二)交易中階段

協商成本:指當找到愿意交易的對象后,交易雙方必須對交易的內容及條進行協商。但由于雙方的資訊不對稱,協商的成本可能很高,或者也可能無法成立;而人數的多寡也會影響協商的成本,人數越多,成本越高;雙方彼此的不信任及有限的理性,對協商成本產生相當大的影響。

(三)交易后階段

執行成本:在交易的雙方達成協議后,因無法預知契約執行后的情形,為了確保協議會被履行所耗費的成本。雙方達成協議后至協議被履行的時間,如果時間很短,則履約成本就相當低;相反的,則履約成本則相對提高。假設因工廠的排放而污染了空氣,使得附近居民不能擁有干凈健康的空氣品質,居民是否要因為受到污染而提出抗爭?此時工廠就應該改用其他沒有污染的原料,或裝置改善污染的設備,還是降低生產減少污染?而政府應該如何作出最有效率的判決,使資源達到有效的分配。而政府的責任就是擔任中間人,明確地判定財產權應該歸屬于那一方。此時,政府將會有二種不同情況的財產權判定:

1.居民享有干凈的空氣權利,工廠的排放而污染了空氣,使得附近居民不能擁有干凈健康的空氣品質,居民有避免空氣污染的權力,此權力稱為「環境權」。也就是工廠因生產所造成的空氣污染須對居民負責,為了減少污染,工廠可能搬遷廠房,或支付金額請居民遷移,使居民擁有干凈的空氣品質。

2.工廠有繼續生產而制造污染的權力,居民就必須要忍受因生產所形成的空氣污染,且將此權力稱為「污染權」。居民為了獲得干凈的空氣品質,只好自行搬遷到別處,或是支付金額請廠商遷移,以享有干凈的空氣品質。

假設一,在交易成本為零的情形下,工廠因生產所制造的污染影響到居民的損害成本為100萬,將有二種方式可以讓減少污染,第一種方式為將廠房搬遷到別處其搬遷費用為60萬;第二種方式為居民搬移到別處其搬移費用為40萬元,此時,工廠與居民的財產權應該如何認定。當居民擁有環境權,工廠就要避免制造污染有三種選擇,第一個選擇為承擔因生產所制造的污染損害成本為100萬,第二個選擇為花60萬將廠房搬遷到別處,第三個選擇為給居民40萬請他們搬移到別處。在這三個選擇中,工廠會選擇成本最低的,請居民們搬移;若工廠擁有污染權,就有繼續生產的權力,居民有想要擁有干凈的空氣只有三種選擇,第一個選擇為承擔工廠因生產所制造的污染損害成本為100萬,第二個選擇為花60萬請工廠搬遷到別處,第三個選擇為給居民自己花40萬搬移到別處。在這三個選擇中,居民會選擇成本最低的,由居民們自行搬移。所以在交易成本為零的時候,不管財產權如何歸屬,都會達到資源配置相同的結果。

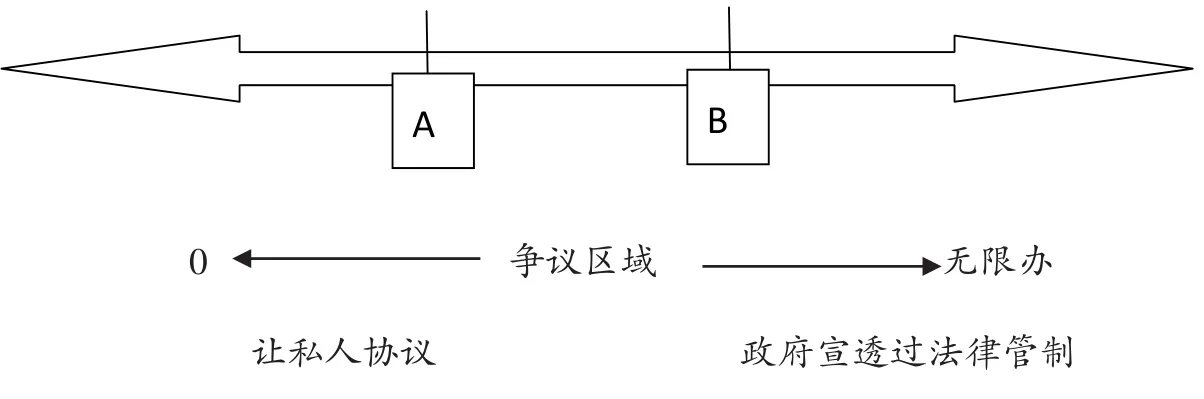

假設二,在現實市場中交易成本不會為零的情況下,居民為爭取干凈的空氣品質與工廠協商的成本為10萬元。當居民擁有環境權,工廠就要避免制造污染,有三種選擇,第一個選擇為承擔因生產所制造的污染損害成本為100萬,第二個選擇為花60萬將工廠搬遷到別處,第三個選擇為給居民40萬請他們搬移到別處。在這三個選擇中,工廠會選擇成本最低的,請居民們搬移;若工廠擁有污染權,就有繼續生產權力,居民有想要擁有干凈的空氣有三種選擇,第一個選擇為承擔廠房因生產所制造的污染損害成本為100萬,第二個選擇為花60萬請工廠搬遷到別處,第三個選擇為給居民自己花40萬搬移到別處。在這三個選擇中,居民會選擇成本最低的,由居民們自己搬移。但在此假設中,應思考如何減少整體損害成本,若居民擁有財產權時,須要支付與工廠之間的協商成本10萬元;但若是工廠擁有財產權時,則不需要花費任何的協商成本,所以在交易成本不為零的時候,則將財產權設定給較有效率的工廠。換言之,當發生使用衝突時,若只考慮經濟效率的話,由“受污染者”擁有環境權并非是最佳的結果。故當政府面對雙方利益產生衝突時,必須對于兩方的利益作一判決,以其中'贏得'較大利益者,為獲得財產權,不但可以自由行使權利,且另一方必須對于獲得財產權者負擔改善義務。由此可知Coase所關心的世界,并不是虛構的(無交易成本)世界,而是在現實世界中所存在的交易成本,其交易成本可能從零到無限大,所隱含的涵義為當交易成本極低時,政府只須順著目前的社會規則,不需要介入干涉與管制,讓彼此之間可以互相自行協商;反之,若市場上的交易成本高時,政府就需有所規范并要進行干涉與管制。圖1說明,在A點的左邊,是指交易成本為低,此部份只要透過雙方之間的協商,就可以達到資源有效配置;在B點的右邊,是指交易成本為高,則政府應該要介入管制。但在A點與B點之間,可能就有存在著一些隱藏的衝突問題,甚至涉及政治與團體的利益,如此一來,應以契約或損害賠償來解決環境糾紛中的衝突問題。

圖1 交易成本的分界點

除了交易成本的大小的考量外,污染的防治成本高低、損害成本的大小、也會影響財產權的歸判與制度的訂定,當市場上協商的交易成本越低,制度規范則無需介入干涉;若市場上協商的交易成本越高,制度規范則越需介入干涉。但制度的訂定是否也會影響到交易成本的大小。若制度規范可以減少市場上的協商成本,也就是降低了彼此間的交易成本,那么制度規范的訂定應該是讓人與人彼此間的交易成本越低越好,且促進人與人之間的合作協議,降低因交易成本太高而產生的傷害,至于財產權應如何歸屬,以作為雙方有利的選擇。因此可以Coase定理可以歸納出三個部份:第一定理:假設市場交易成本為零,不管財產權如何判定,當事人之間的談判都會導致資源配置效率最大化,以實現柏拉圖效率。第二定理:即為第一定理的反定理,在交易成本不為零的世界里,不同的財產權界定,會帶來不同效率的資源配置。第三定理:在沒有財產權制度中,財產權的交易就難以進行,而制度本身的生產不是無代價的。因此,制度的成本也會影響選擇,制度的選擇又會影響資源配置的效率。換句說,交易成本的大小決定了制度的優劣,也決定了制度的界限何在。

制度的規范應是使人與人之間的交易成本降低,以促進彼此的協議,以降低因協商失敗時所產生的損害。在傳統的制度規范下,大都只注意當污染發生時所產生的損害賠償,而忽略了雙方互相溝通協議的關係層次。實際上,政府所決定的各種環境品質標準或污染排放標準,都可以作為財產權的歸判方法。對于污染未超過標準者,應將污染權判給污染者。反之,若是已超過污染標準者,則應將環境權力判給受污染者,亦即是,財產權的變動成本小于利益時,將財產權判定給評價高的一方。當有二個以上的方案可以選擇時,應該選擇交易利益較大的方案,及所產生交易成本極小化的問題,其包括了選擇方案中所耗費的資源,與選擇此方案的機會成本。不論其結果為何,都必須符合經濟效率與最有效分配,其中經濟效率就是要求財產權決策后的成本要小,而財產權的決策結果往往是雙方衝突之所在,因此財產權亦會產生交易成本,也是執行成本,在決策過程中,須考量權利利益關係者的個別利益上的衝突與其個別利益相對價值。

三、結論

由上述簡單分析中得知,當發生環境污染的外部性問題時,在Pigouvian的觀念里面,是一個人應該對其他人行為的所造成的外部性負責,直接對污染者課稅,迫使外部成本的內部化,會讓廠商生產的成本提高進而減產,以降低污染量。其對污染者所課征的稅率等于生產每一單位產品所造成的外部損害,即最適污染稅率等于邊際外部成本,也就是污染者必須對每單位所產生的污染經濟活動支付稅費。但邊際外部成本很難正

確估計出來,所以最適的污染量和污染稅率無法明確的訂定,這樣的課征污染稅就有效率嗎?Coase對于Pigouvian以課稅方式將外部成本內部化有不同的看法,認為外部性問題應該是人與人之間的互動成本,清楚界定財產權及交易成本即可解決問題。因為只要交易成本極小或可視為零的情況,不論財產權設定給那一方,從資源配置效率的觀點來看結果是相同。由此可知Pigouvian稅與Coase定理兩者不同的是,Pigouvian只考慮到污染者對被污染者所造成的外部性,并主張政府應該干涉并采取課稅的手段,使外部成本內部化,但外部成本不易衡量,導致所得不均的問題。Coase則考慮到污染者與被污染者之間互相造成的外部性,所主張的是在交易成本為零的時候,且財產權畫分清楚,政府就不應該介入,由污染者與被污染者雙方自行協商,污染就能降到最適的水準。從上述中可以了解,社會所追求的是最適污染量,而不是零污染,所以在改善外部成本的過程中,不但要注意資源配置效率的提升,而且要注意所得分配的改變,避免Pigouvian稅的執行過程中所產生的問題。