蒽環類抗生素致心臟毒性的研究進展

凌亞豪,鄭敏,靳洪濤

(1 中國醫學科學院醫學實驗動物研究所,北京協和醫學院比較醫學中心,北京 100021;2 龍華區人民醫院大浪社康中心,深圳 518109;3 中國醫學科學院藥物研究所新藥安全評價研究中心,北京 100050;4 北京協和建昊醫藥技術開發有限責任公司,北京 100176)

1 前言

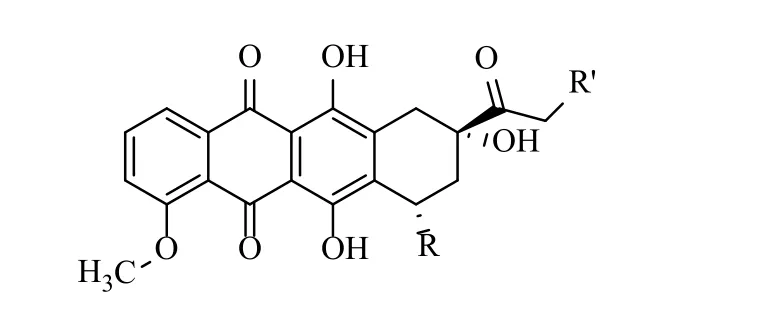

蒽環類抗生素(圖1)是由鏈霉素菌屬產生的具有抗腫瘤活性的化學物質。常見的蒽環類抗生素主要包括阿霉素(adriamycin,ADM)、表阿霉素(epirubicin,EPI)、柔紅霉素(daunorubicin,DNR)、吡喃阿霉素(4'-0-tetrahydropyranyladriamycin,THP)、去甲氧柔紅霉素(idarubicin,IDA)、阿克拉霉素(aclacinomycin,ACM)和米托蒽醌(mitoxantrone,MIT)等。蒽環類抗生素具有抗瘤譜廣、抗瘤作用強、療效高的特點,主要用于治療血液系統惡性腫瘤和實體腫瘤,如急性白血病、淋巴瘤、乳腺癌等,但容易引起骨髓抑制和心臟毒性等不良反應。蒽環類抗生素的心臟毒性反應在早期表現不明顯,一般呈進展性、不可逆性,嚴重時會導致病人死亡。因此早期監測和預防蒽環類抗生素所致心臟毒性具有重要意義[1]。近年來,國內外越來越多的學者與專家對蒽環類抗生素心臟毒性的特點、臨床表現、機制和防治等問題進行研討[2-3]。為了進一步規范蒽環類抗生素的合理應用,我國今年制定了最新的《中國蒽環類藥物特性專家共識》[4]。目前關于蒽環類抗生素心臟毒性的機制尚未完全闡明。本文主要綜述近年來蒽環類抗生素致心臟毒性機制的研究進展,為臨床防治蒽環類抗生素致心臟毒性提供新的研究思路。

圖1 蒽環類抗生素結構式

2 蒽環類抗生素心臟毒性的反應分類

蒽環類抗生素所致心臟毒性具有劑量依賴性。按照蒽環類抗生素導致的心臟毒性出現的時間不同,可以分為急性、慢性和遲發性3類[4]。

急性心臟毒性在給藥后的幾小時或幾天內發生,常表現為心臟傳導紊亂和心律失常,如心電圖的改變等,極少數病例表現為心包炎和急性左心衰,一般是可逆的。慢性心臟毒性在用藥后1年內發生,表現為左心室功能障礙,最終可導致心衰,病情呈進展性改變。遲發性心臟毒性在用藥后數年發生,可表現為心衰、心肌病及心律失常等,病程不可逆。

3 蒽環類抗生素致心臟毒性的機制

3.1 氧化應激

氧化應激是蒽環類抗生素致心臟毒性的經典發病機制[5]。蒽環類抗生素具有親心肌特性,其蒽醌基團在代謝過程中可循環生成大量活性氧類(reactive oxygen species,ROS)和活性氮類(reactive nitrogen species,RNS),而ROS或RNS可以在線粒體、肌漿網狀細胞和細胞質中引起氧化還原反應,導致心肌細胞膜脂質過氧化和心肌線粒體DNA的損傷等[6]。心肌細胞富含線粒體,是ROS或RNS產生的主要場所。蒽環類抗生素進入心肌組織后,降低了谷胱甘肽過氧化物酶(glutathione peroxidase,GSHPx)、過氧化氫酶(catalase,CAT)和超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)等的含量,ROS或RNS由于不能被及時清除而導致過量累積,從而造成心臟內能量代謝障礙,損傷心肌細胞[7-8]。Pereira等[9]研究表明阿霉素以高親和力結合線粒體磷脂心磷脂,抑制其功能并刺激ROS或RNS的生成,抑制氧化磷酸化從而導致線粒體DNA的損傷。Ca2+是維持心肌細胞興奮—收縮偶聯的重要物質,氧化應激也會導致心肌細胞內Ca2+濃度的升高,造成鈣超載,進而導致細胞代謝功能障礙,加重損傷[10-11]。此外,蒽環類抗生素還會干擾線粒體內的鐵代謝途徑,導致心肌細胞內游離鐵的積累,加重心肌細胞的損傷[12]。

3.2 線粒體損傷

心肌細胞的線粒體主要提供能量,維持著細胞內鈣和氧化還原反應的穩態,因此線粒體損傷會影響心肌細胞的正常功能。Kavazis等[13]研究表明,在急性阿霉素治療后,肌膜下線粒體會積累更多的阿霉素,而肌原纖維間線粒體更容易受到細胞凋亡和自噬反應的影響。Ferreira等[14]研究表明阿霉素破壞了心臟線粒體的生物合成過程,表現為線粒體DNA(mitochondrial DNA, mtDNA)水平下降,細胞核和線粒體基因組編碼的多個線粒體基因轉錄水平改變。蛋白質印跡分析表明,與對照相比,在經阿霉素處理大鼠的心臟線粒體部分中出現差異蛋白質乙酰化作用,線粒體功能障礙和表觀遺傳改變之間存在相互作用。最近有研究表明[15],濃度依賴性的阿霉素可誘導細胞毒作用和線粒體毒性效應,包括線粒體超氧化物的積聚,線粒體膜電位的降低和線粒體DNA復制數量的減少以及線粒體超微結構的改變。

3.3 拓撲異構酶

蒽環類抗生素致心臟毒性機制與心肌細胞中的拓撲異構酶2(topoisomerase 2,Top2)存在密切關系[16]。Top2有Top2α和Top2β兩個亞型。其中Top2α存在于快速分裂的細胞中,如腫瘤細胞。蒽環類抗生素與Top2α結合可誘導腫瘤細胞凋亡。而Top2β是存在于人的心肌細胞中,蒽環類抗生素與Top2β結合形成的復合物可以引起DNA雙鏈斷裂和轉錄組修飾,導致心肌細胞死亡[17-18]。除了細胞核的Top2以外,心肌細胞還表達3種線粒體拓撲異構酶,分別是Top2β、Top3α和Top1mt。其中Top1mt是唯一的可選擇性地控制線粒體DNA(mtDNA)穩態的特定線粒體亞型,而蒽環類抗生素可以顯著破壞Top1mt[19-20]。研究表明Top1mt對于耐受線粒體的DNA損傷非常重要,而缺乏這種酶的小鼠對阿霉素心臟毒性的易感性更高[20]。

3.4 MicroRNA(miRNA)

MicroRNA(miRNA) 是一類由內源基因編碼的長度約為22個核苷酸的非編碼單鏈RNA分子,主要調控基因轉錄后水平。miRNA是心血管發育和疾病的關鍵調節分子,其中miRNA指導下游靶標的表達控制著再生、修復和病理性重塑的過程[21]。蒽環類抗生素誘導心臟損傷后,心肌細胞可表達不同水平的miRNA。例如,miR-140-5p在蒽環類抗生素致心臟毒性中起著重要的調節作用,通過靶向核紅細胞因子2相關因子2(nuclear erythroid factor 2-related factor 2,Nrf2)和沉默信息調節因子2相關酶2(silent information regulator factor 2-related enzyme 2,Sirt2)調節心肌氧化應激,從而降低心臟毒性[22-23]。miR-499可能促使心律失常和心肌肥厚而對心臟產生不可逆轉的損傷[24]。蒽環類抗生素可導致miR-523-3p的上調,損傷心肌細胞的線粒體,加快心肌細胞的凋亡[25]。miR-320a的過表達增加了體外細胞凋亡,并加重了小鼠心臟中的血管異常和心臟功能障礙[26]。另有研究表明,miR-30e、miR-208和miR-21改善蒽環類抗生素誘導的心肌細胞凋亡,而miR-140和miR-146a則進一步增強蒽環類抗生素誘導的心肌細胞凋亡[27-31]。

3.5 相關的信號通路

Zhu等[32]研究表明阿霉素在大鼠心肌細胞H9c2細胞中通過核轉錄因子kappa-B(nuclear transcription factor kappa-B,NF-κB)上調miR-34a-5p。MiR-34a-5p通過靶向沉默信息調節因子2相關酶1(silent mating type information regulation 2 homolog 1,Sirt1)增加p66shc基因的表達,導致B淋巴細胞瘤-2基因相關X蛋白(B-cell lymphoma-2 associated X protein, Bax)和活化的半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶-3(caspase-3)增加,B淋巴細胞瘤-2基因(B-cell lymphoma-2,Bcl-2)減少(Bcl-2也是miR-34a-5p的直接靶標),并促進阿霉素誘導的心肌細胞凋亡。此外,Sirt1的強制表達減輕了阿霉素誘導的H9c2細胞凋亡,抑制了p66shc、Bax、活化的caspase-3和miR-34a-5p的水平,以及增強Bcl-2的表達。因此,miR-34a-5p通過靶向Sirt1促進心肌細胞的凋亡,而miR-34a-5p/Sirt1/p66shc通路的激活可促進阿霉素誘導的心臟毒性。

Huang等[33]研究表明阿霉素可通過絲裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)信號通路誘導心肌細胞的凋亡,進而對心臟產生損傷作用。阿霉素在線粒體產生的活性氧類(reactive oxygen species,ROS)下激活了下游的細胞外信號調節激酶1/2(extracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2,ERK1/2)并下調熱休克因子2(heat shock factor 2,HSF2)的類泛素化,這增強了HSF2的核轉位和在血管緊張素II-1型受體(angiotensin II receptor type 1,AT1R)啟動子區域上對熱休克元件(heat shock element,HSE)的DNA結合能力,導致AT1R上調。AT1R轉移到了作用于下游信號轉導的質膜,從而促進細胞凋亡的進展。

此外,蒽環類抗生素還可以通過其它一些信號通路對心臟產生毒性作用。例如,抑制心肌細胞的神經調節蛋白生長因子1(neuregulin-1,NRG-1)/ErbB信號通路(neuregulin/ErbB survival signaling)[34];心肌營養素-1/白血病抑制因子/gp130通路(the CT-1/LIF/gp130 survival pathway)[35]、β腎上腺素能受體/磷脂酰肌醇激酶/蛋白激酶通路(Gβγ-PI3K-Akt pathway)[36]、腺苷酸活化蛋白激酶(AMP-activated protein kinase,AMPK)信號通路[37]等。

3.6 其它

除了上述機制外,還有Toll樣受體學說(toll-like receptors,TLRs),Toll樣受體是參與非特異性免疫的一類重要蛋白質分子,當細胞受到損傷時,它可以啟動固有免疫反應[38]。研究表明Toll樣受體參與了蒽環類抗生素介導的細胞應激與損傷,高遷移率族蛋白B1(high mobility group box1,HMGB1)或其受體TLR2的藥理學抑制可以預防蒽環類抗生素誘導的心肌細胞凋亡、心臟纖維化和炎癥[39-40]。細胞自噬失調、基因表達等研究表明與蒽環類抗生素致心臟毒性作用機制相關[41-42]。

4 小結和展望

蒽環類抗生素是臨床上重要的抗腫瘤化療藥物,但會產生心臟毒性等不良反應,嚴重時甚至威脅患者的生命,導致其在臨床上的使用受到了一定的限制。深入研究蒽環類抗生素致心臟毒性的臨床表現、發病機制對于合理、安全使用蒽環類抗生素具有重要的科研價值和現實意義[43]。目前我國對于蒽環類抗生素的心臟毒性已經有了比較系統的認識。在使用蒽環類抗生素前,應全面充分評估心臟毒性的風險,制定相關的治療策略,從而盡量獲取最佳的治療效果,提高患者的生存率[44]。

近年來,國內外的學者對于蒽環類抗生素所致心臟毒性機制的研究不斷深入開展,但尚未完全闡明。本文主要從氧化應激、線粒體損傷、拓撲異構酶、MicroRNA、相關的信號通路和Toll樣受體學說等方面,對蒽環類抗生素致心臟毒性機制進行綜述。目前臨床上預防和治療蒽環類抗生素致心臟毒性的有效藥物不多。未來仍需進一步的研究去闡明蒽環類抗生素致心臟毒性的發病機制,為有效的臨床防治和藥物研發提供參考。