全球化制度體系迭代

劉珺

中國勞動力市場發生的變化一方面會收窄與主要國家的貿易順差,一方面會促進經濟的轉型升級。圖/IC

貿易是一種交換活動,其深度和廣度在人類社會進步和發展的過程中持續演進,國家間的貿易更是人類擴大生存空間、拓展活動范圍和提升文明成果的重要產物。從氏族部落走向國家形態的同時,國與國之間的貿易如影隨形,與貿易相對應的制度體系和協調機制也應運而生。

至今,全球貿易所展現的繁榮可謂“其大無外、其小無內”,與全球化融匯并行,交相輝映。全球化和全球貿易的正向效益顯著,對經濟、社會、文化、科技和環境的推動力強勁,幾乎所有的人類發展指標均給予充分證明,尤其是絕對性指標。但是,如任何事物一樣,全球化發展到一定階段之后,周期性特征顯現,反面效果趨于突出,加上人的主觀感受的放大效應以及政治和意識形態的干擾,2008年金融危機后否定和放棄全球化的聲音不絕于耳,與此同時民粹主義和民族主義以及保護主義和單邊主義在政治和經濟兩條主線上同步回潮,在貿易領域的表現是關稅和非關稅壁壘驟起,特別是中美兩個最大經濟體之間的久拖未決的貿易沖突。盡管輿論的渲染無形中強化了分歧的罅隙和爭議的烈度,但雙方均有排除歧義、達成共識的主客觀動力,默守舊有成規的“刻舟求劍”不可取,因循現有規則的“按圖索驥”也未果,唯有批判性思維和科學化辨析方能澈底澄清。

那么,如何客觀分析所謂的全球化“之弊”特別是“不公平”貿易呢?開宗明義,簡單的批判甚至不分青紅皂白的否定不是可選項,辯證、客觀、長遠且平衡地反思和優化方是正途。“批判性”不是簡單地“批判”,前者以“立”為主,后者以“破”為要;前者的價值觀重在建設,后者的價值觀強調破壞;前者運用系統性、思辨式的方法,后者使用主觀性、意識形態化的手段。“批判”并非無所裨益,只不過破壞意識有余而建設意識不足在行動上和結果上基本于事無補,對人類福祉的增進貢獻微乎其微。

所以,在探討重大問題特別是重大爭議時,要進行批判性思維(critical thinking),并且從批判性思維的能力層面(skillsets)向心智層面(mindsets)躍升,即不僅要解答“怎樣”(how question)而且要解答“為什么”(why question)的問題。該方法論是一種以正確的價值觀錨定后分析和實踐活動的升華,同樣適用于全球化等國際政治經濟問題,中美貿易摩擦也不例外。

貿易差額硬幣的另一面

“批判性”地溯源中美貿易摩擦的思維起點,繼而廓清原由,解決之道自然躍然紙上,能否付諸實踐仍主要取決于政治意愿,畢竟經濟貿易的考量相對客觀且可量化,而政策多取決于復雜互動的多元因素。

僅從表面現象觀察,中美貿易摩擦的導火索是中國對美巨額的貿易順差,美國堅持認為這一差額源自不公平的貿易條件和協議安排,是中國的“搭便車”行為和對美國的變相盤剝,潛臺詞是中國對美貿易順差來自于美國的犧牲。

事實卻恰恰相反。中國的貿易順差不是“天上掉餡餅”,而是源自多要素成本、甚至是跨代際的要素成本付出。貿易基于生產,無論是產品還是服務,生產需要要素投入。

中國在融入全球生產和貿易體系,所產出的貿易順差根本原因在于相關要素成本的內化吸收而非傳遞給進口國的終端消費者,順差金額越大,被消化的成本也就越大,二者基本是一個硬幣的兩面。與其說中國的貿易順差是相關國家的利益讓渡,不如說是通過自我犧牲形成的供應鏈穩態,其中三個方面的要素成本付出是順差的主要貢獻者。

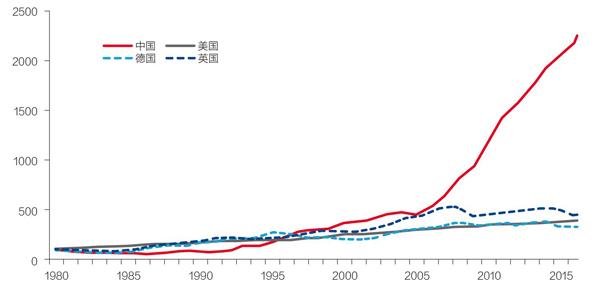

其一是勞動力成本。廉價勞動力轉換成經濟學概念是人口紅利,從上世紀70年代后期開始,開放的中國在生產環節的優勢之一就是絕對成本水平很低的大規模的勞動力,包括相當比例的農業轉移人口。在2001年加入世界貿易組織(WTO)之后,中國與全球貿易體系的融合度更高,勞動力成本優勢的經濟效果更趨明顯。即便在2008年后,中國被普遍認為接近或已到“劉易斯拐點”,但勞動力的平均工資水平與美國和歐洲相比,不僅是相對水平的低,而且繼續保持絕對水平的低位(圖1)。勞動力從過剩到短缺的拐點只是證明了發展中經濟體勞動力無限供給時代的謝幕,二元經濟所提供的發展動能讓位于其他生產力要素,特別是科學技術。鑒于勞動力在經濟的價值創造中缺少定價的主動權,資本和科技的作用更為突出,所以,中國勞動力的收入水平相對于美、歐仍具有絕對意義上的優勢,反映在國際貿易上自然是順差,反映在勞動力收入上是欠賬或者赤字。

圖1:中美歐制造業勞均人力成本(按美元計價,1980年=100)

資料來源:Conference Board。制圖:張玲

更為重要的是,時間序列的勞動力成本變化指標仍然顯示中美之間的相對關系沒有發生根本性轉化,兩國的單位產出人力成本從1980年起保持穩定,中國在其間還一度擴大了與美國的差距,而德國和英國的制造業單位產出人力成本有較大幅度的提高(圖2)。

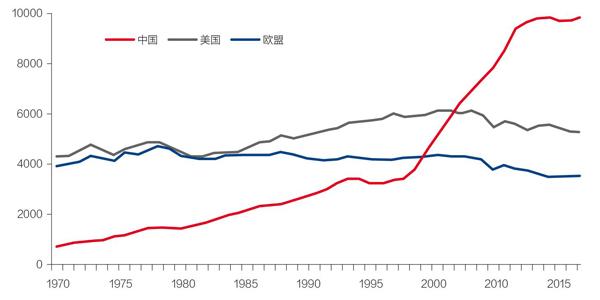

圖2:中美歐年二氧化碳排放量

單位:百萬噸。資料來源:Carbon Dioxide Information Analysis Center, Global Carbon Project

全球化的重要載體是全球流通的國際貨幣,美元是無可爭議的貨幣流的全球化之錨。美元成為全球交易、全球持有的絕對主導貨幣,其理論是特里芬悖論(Triffin Dilemma),即美國需要維持逆差以滿足其他國家使用美元的需求,同時為了美元的地位又要堅持強美元政策,前者對赤字的現實要求與后者對赤字的理論否定變成“兩難”。所以,美國的赤字一定程度上是全球化的必然,是美國主導全球化進程的必然,中國的巨額美元外匯儲備即是該制度性安排的對稱反映,其先源于貿易,其后流向美國資本市場,這種平衡不應排除在雙方貿易談判的話題之外。

全球化呈現的“帕累托改善”與美國和美元的作用密不可分,其過程無非是把理論變成政策,美國主導政策議程,而政策再指導具體實踐。所以,即便全球化在分配方面存在“短板”,但仍然無法否定其“正和效應”的積極貢獻,所以,反全球化和逆全球化至多是“批判”,而且是宣泄性、破壞性的“批判”,而升級是全球化的“否定之否定”,制度體系的迭代遠勝于“推倒重來”,原因至少如下:

其一是“一切皆互聯”的時代要求。在數字化的背景下,數據的泛在性使得物與物、人與人的鏈接無比緊密,通過國界予以割裂似乎事倍功半。

其二是應對人類面臨的共同挑戰的要求。氣候變化、難民潮、網絡安全、恐怖主義等,多具有“負外部性”特征,并且幾乎沒有國別方案,合作是唯一途徑。

其三是多邊主義的邊際成本最優。制度體系一旦建立,參與者越多,邊際成本越低,整體效益越大,多邊主義的探索和建立已然形成巨大的沉淀成本且運行基本良好,回到雙邊甚至單邊不是“經濟人”的理性選擇。

其四是市場的“決定性”力量。與政府相比,市場的力量是“決定性的”,作為市場主體的企業越來越多地成為“世界公民”,在體系建設和政策制定的過程中,低估市場力量的“反其道而行之”,結果只能是“上有政策,下有對策”。

其五人類智慧的發展軌跡。人類智慧的發展不乏革命性、顛覆性的成果,但主流是增量改革和局部優化的動態迭代,如數字經濟一般,所以,全球化進入新階段,制度體系的升級應以迭代為主。

以上通過例證進行溯源和辨析,至少否定了貿易的“負和博弈”、全球化制度體系的“徹底失靈”等論斷。無論在何種場景下、針對何種難解之題,人類獨有的認知性活動必須多一些“批判性”,讓正向和建設成為主干。貿易摩擦的“化干戈為玉帛”和國際秩序的升級優化應該秉承這一理念,否則,錯誤選項指向的一定是“雙輸”或“多輸”。

(編輯:袁滿)