巾幗不讓須眉?

——生育行為影響主觀幸福感的雙重性別差異

魯 強 徐 翔

一、引 言

幸福感問題的哲學起源可以追溯到杰里米·邊沁(Jeremy Bentham)的快樂論①快樂論和實現(xiàn)論分別演化為主觀和客觀幸福研究范式,前者認為幸福是由享樂的或者主觀的心理感覺構(gòu)成,而后者認為幸福是在實現(xiàn)自我價值過程中不斷努力獲得的。就經(jīng)濟研究范式而言,以快樂論為代表的主觀幸福感研究占據(jù)主導(dǎo)地位,本文同樣將幸福感定義為主觀幸福感。和亞里士多德(Aristotle)的實現(xiàn)論(Ryan和Deci,2001)。一般來說,大量關(guān)于幸福感的研究文獻始于“Easterlin悖論”,即國民收入的提高并不一定能夠提升居民幸福感(Easterlin,1974,1995;Easterlin等,2012)。

幸福感研究主要包括幸福感的界定與度量、“幸福-收入悖論”是否存在以及影響幸福感的宏觀和微觀因素等方面(Oshio和 Kobayashi,2009;李江一等,2015;魯強,2017,2018)。

起初,雖然生育行為和幸福問題研究并未融合,但就兩者引入經(jīng)濟學分析框架的時間是一致的,即Easterlin(1974)的“幸福-收入悖論”和Leibenstein(1974)的生育效用理論。Leibenstein(1974)的生育效用理論認為,子女可以為父母提供勞動、收入以及養(yǎng)老保障等方面支持從而提高父母的效用。生育行為的幸福感研究主要包括生育行為、子女數(shù)量、子女性別、子女次序等方面的福利效應(yīng)或?qū)Ω改钢饔^幸福感的影響。

雖然人口理論和生育效用理論認為生育行為可以提升幸福感,但是從理論和實證方面來看生育行為與幸福感的研究結(jié)論不盡相同,即存在生育效應(yīng)之爭。一方面,Hansen(2012)、Vanassche等(2013)認為生育行為和養(yǎng)育子女可以提高人們的幸福感,還有學者從婚姻(Stutzer和 Frey,2010)、生活滿意度(Angeles,2010)和社會關(guān)系結(jié)構(gòu)(Haller和 Hadler,2006)等視角證實生育福利效應(yīng)顯著存在。雖然從宏觀層面來看,發(fā)達國家和部分發(fā)展中國家的生育率不斷下降,但是一般認為人們只是延后了生育行為而并非不偏好生育子女(Margolis和 Myrskyl?,2011),同時生育行為也是效用最大化的決策結(jié)果(Chancey和Dumais,2009)。另一方面,也有文獻指出在發(fā)達國家和地區(qū)生育行為對幸福感的影響是負的(Myrskyl?和 Margolis,2012)。此外,第三種觀點認為,生育行為和養(yǎng)育子女對幸福感的重要程度不如收入、資產(chǎn)等經(jīng)濟因素(Zimmermann和Easterlin,2006),即生育行為不是影響幸福感的主要因素(Pushkar,2013)。

關(guān)于子女性別影響父母主觀幸福感的文獻,一種觀點認為兒子相比女兒對提升人們幸福感的作用更大。Dahl等(2008)、Mizell和 Steelman(2000)進一步研究發(fā)現(xiàn)子女性別結(jié)構(gòu)中如果兒子數(shù)量大于女兒數(shù)量,父母幸福感提升的程度更高。第二種觀點與第一種觀點相反,由于女兒與家庭的關(guān)系更為親密(Dykstra和 Fokkema,2011;Suitor和 Pillemer,2006),導(dǎo)致女兒對父母生活的幫助、聯(lián)系和交流比兒子多,因此女兒相比兒子對提升人們幸福感的作用程度較大(Pushkar,2013)。第三種觀點認為子女性別結(jié)構(gòu)與人們幸福感不相關(guān)(Aassve等,2012),即男孩和女孩的相對數(shù)量不影響父母的主觀幸福感。

國內(nèi)關(guān)于生育行為的幸福感研究較少,Zhang和 Liu(2007)研究發(fā)現(xiàn)生育子女雖然能夠提升老年父母的幸福感,但是其作用微乎其微。王欽池(2015)研究發(fā)現(xiàn)子女性別結(jié)構(gòu)、次序結(jié)構(gòu)與主觀幸福感顯著關(guān)聯(lián),生育的福利效應(yīng)是邊際遞減的。然而,陳屹立(2016)運用 CGSS2010數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),孩子數(shù)量無法顯著提高父母的主觀幸福感,但是女孩對幸福感的提升作用大于男孩,且不同特征樣本的效應(yīng)不同。此外,大部分國內(nèi)文獻主要集中于研究子女數(shù)量與老年人生活質(zhì)量和供養(yǎng)情況的關(guān)系,很少涉及對幸福感影響的研究。部分研究認為獨生子女贍養(yǎng)父母的情況不如非獨生子女(周德祿,2011),而另一部分研究認為父母生活質(zhì)量與子女數(shù)量呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系,即獨生子女更愿意贍養(yǎng)父母(周律等,2012;魏曉,2011)。國內(nèi)文獻還從生育成本和生育意愿兩個方面分析了生育率和生育行為,但同樣未涉及幸福感問題(葉華和吳曉剛,2011)。

綜上所述,已有文獻對生育行為的幸福感研究進行了大量有益探索,但還存在如下不足。第一,國外關(guān)于生育效應(yīng)的研究較多,國內(nèi)主要關(guān)注生育行為對老年人養(yǎng)老或家庭婚姻的影響,生育行為影響幸福感的研究處于起步階段。第二,無論國外還是國內(nèi)文獻都沒有觸及生育效應(yīng)的雙重性別差異,也就是說目前還沒有文獻系統(tǒng)研究不同性別子女影響父親和母親幸福感的差異。第三,研究“幸福-收入悖論”的幸福方程存在遺漏變量問題,系統(tǒng)分析生育效應(yīng)的雙重性別差異有助于從生育角度解釋該悖論。

因此,本文主要研究以下問題:我國生育行為影響幸福感的效應(yīng)是否存在?如果存在的話,生育效應(yīng)又是否存在雙重性別差異?也就是說,生育兒子和女兒提升父親和母親幸福感的作用方式是否不同?在作用程度方面,生育女兒又是否至少和生育兒子一樣能夠提升父母的幸福感?

二、研究設(shè)計

(一)數(shù)據(jù)來源與處理方法

本文數(shù)據(jù)來源于中國綜合社會調(diào)查(CGSS2013)數(shù)據(jù),樣本覆蓋全國100個縣(區(qū))以及480個村/居委會,樣本總量為11438個。本文進一步刪除不知道、拒絕回答、不適用或奇異值等樣本,得到9045個有效樣本,其中其中男性樣本量為4936個,女性樣本量為4109個。未生育樣本為1027個,其余為已生育樣本。

(二)主觀幸福感的定義和度量

經(jīng)濟學沿襲了心理學對于幸福的部分定義①經(jīng)濟學沿襲了心理學對于幸福的部分定義是指經(jīng)濟學沿襲了心理層面的主觀幸福感,與心理學研究不同的是,經(jīng)濟學意義上的主觀幸福感是生活滿意度、快樂、幸福等概念的統(tǒng)一,而心理學對其是加以區(qū)分的。:心理層面的主觀幸福感。主觀幸福感是指居民對于日常生活情感態(tài)度和總體感知的一般性心里評價(Diener,1984),其中情感態(tài)度包括積極和消極兩方面,總體感知定義為生活滿意度。由于本文選用 CGSS2013數(shù)據(jù),根據(jù)其問卷設(shè)計和幸福感測度問題將被調(diào)查者對生活的總體感知或感受作為幸福感的衡量標準,對“非常不幸福——非常幸福”的5個量級分別賦值1~5。

表1 主觀幸福感的分布情況

受限于數(shù)據(jù)來源和幸福感測度方法,本文所使用的幸福感測度方法具有一定的主觀性。但是,目前該測度方法具有心理測量學的充分性(Veenhoven,1996,1999),也是研究幸福感問題通用的方法(李平和朱國軍,2014)。根據(jù)主觀幸福感的分布情況(見表1),比較幸福和非常幸福的樣本占總樣本的72.46%,其余樣本占總樣本的27.54%。

(三)計量模型設(shè)定

本文主要關(guān)心的是生育不同性別的子女如何影響父母的幸福感,計量模型如下:

happiness為父母主觀幸福感,i為樣本個體,X為控制變量,ui為誤差項。模型(1)和模型(2)均控制了地區(qū)效應(yīng),location為地區(qū)控制變量,選取被訪者所在村或居委會。child、child_boy和 child_girl為核心解釋變量,分別為孩子數(shù)量、男孩數(shù)量和女孩數(shù)量。由于主觀幸福感(happiness)是賦值為1~5的有序離散變量,故本文選用Ologit和Oprobit模型進行實證分析①由于有序logit和probit模型為成熟的計量分析方法,因此本文省略了對于方法的介紹。。

(四)變量選擇與賦值

核心解釋變量的選擇和賦值方式為:孩子數(shù)量(child)變量為被調(diào)查者擁有男孩和女孩數(shù)量的總和,其中包括的男孩數(shù)量(child_boy)和女孩數(shù)量(child_girl)為性別變量。此外,child_0為描述是否生育子女的二分變量,child_0=1表示未生育子女,child_0=0表示生育子女。

相應(yīng)控制變量的選擇和賦值方式為:性別變量(gender)取值為 0表示女性,取值為1表示男性。民族變量(nation)定義漢族=1,其他=0。政治面貌(party)定義為群眾、共青團員、民主黨派=0,共產(chǎn)黨員=1。婚姻狀況(marr)定義為同居、初婚有配偶、再婚有配偶=1,未婚、分居未離婚、離婚、喪偶=0。受教育程度(edu)定義小學以下=0,小學=1,初中=2,普高、職高、中專、技校=3,大學=4,大學及以上=5。收入(income)為個人總收入的對數(shù)值。戶口類型(hukou)定義為沒有戶口=0,農(nóng)業(yè)戶口=1,非農(nóng)戶口、居民戶口等=2。房屋產(chǎn)權(quán)(house)定義為父母居住在子女所有產(chǎn)權(quán)的房子=1,其他=0。社會網(wǎng)絡(luò)(social)定義為社交或串門的頻繁程度,頻繁程度由低到高賦值1~5。社會階層(class)為被調(diào)查者認為目前所處的階層等級,從低到高賦值1~10。健康狀況(health)對“很不健康——很健康”分別賦值1~5。fam_edu和fam_party為影響父母幸福感的家庭教育和政治環(huán)境變量,分別用父親的教育和政治面貌表示。

(五)描述性統(tǒng)計分析

子女性別、父母性別與主觀幸福感的描述性統(tǒng)計見表2。當生育男孩數(shù)量在 0~4個之間時,女性的幸福感水平高于男性,但是當生育男孩數(shù)量為5個及以上時,女性的幸福感程度明顯低于男性。當生育女孩數(shù)量在0~1個之間時,女性的幸福感水平高于男性,但是當生育女孩數(shù)量為2個及以上時,女性的幸福感程度至多和男性的幸福感程度一樣(5個女孩除外)。因此,女性主觀幸福感與女兒數(shù)量的關(guān)系沒有與兒子數(shù)量的關(guān)系強,男性則相反。

表2 子女性別、父母性別與主觀幸福感的描述性統(tǒng)計

續(xù)表2

三、實證結(jié)果及回歸診斷

(一)全樣本估計

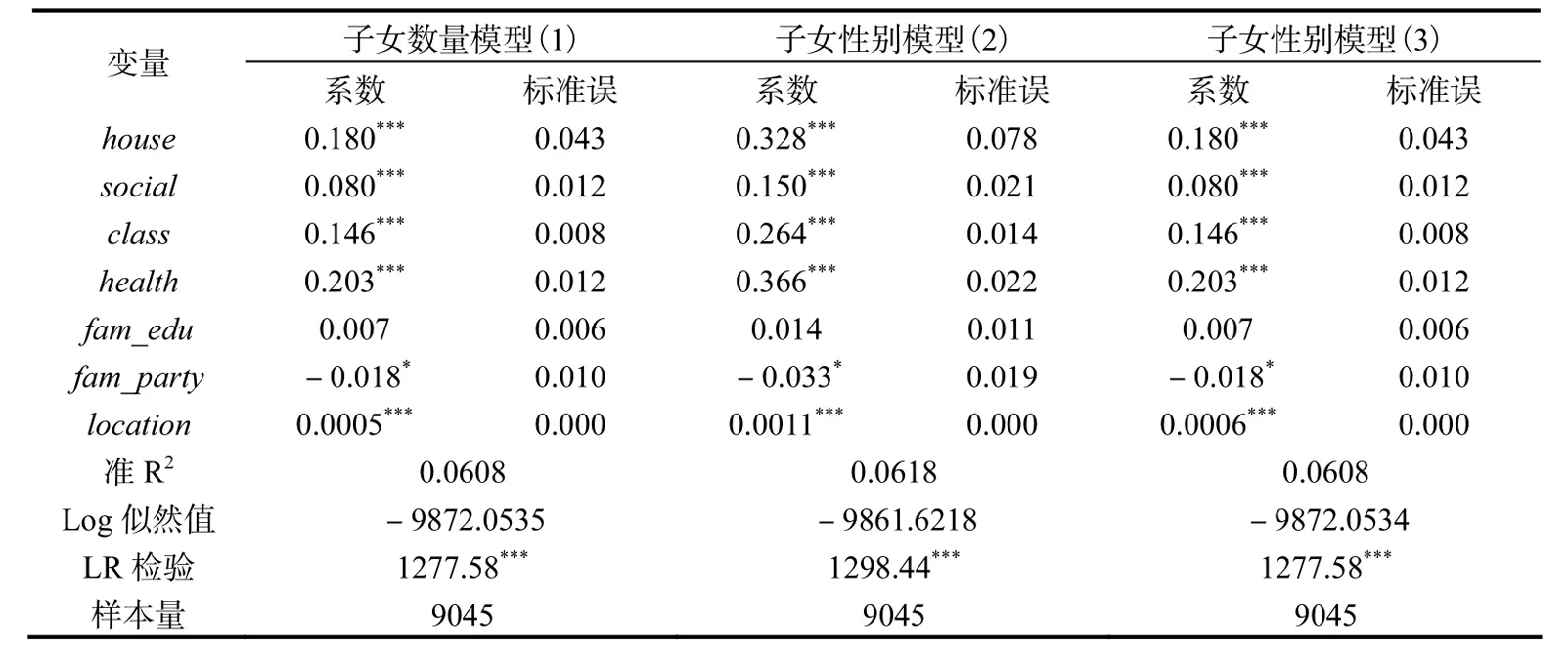

根據(jù)式(1)和式(2),全樣本估計結(jié)果見表3。模型(1)為子女數(shù)量模型,模型(2)和模型(3)為子女性別模型,分別運用Ologit和Oprobit方法回歸。根據(jù)表3,模型的回歸結(jié)果較好,均通過了LR檢驗,絕大部分變量的系數(shù)都在1%的顯著性水平上顯著。

表3 全樣本估計結(jié)果

續(xù)表3

根據(jù)回歸結(jié)果,本文關(guān)注的核心解釋變量(child、child_boy、child_girl)全部在1%的顯著性水平上顯著,同時符號為正,表明樣本總體證明生育效應(yīng)是顯著存在的。

本文所選的大部分控制變量都非常顯著,而且系數(shù)符號大都與已有文獻的結(jié)果類似。居民的主觀幸福感隨著年齡的增長而逐漸下降,但是有微弱的 U型趨勢。女性的主觀幸福感高于男性,少數(shù)民族的主觀幸福感與漢族相比較高,同時婚姻能夠顯著提高主觀幸福感水平。這里需要注意的是,教育變量在三個模型中均未顯著而且符號為負,表明居民幸福感可能隨著教育水平的提高而下降,這不僅與中國家庭金融調(diào)查與研究中心(CHFS)發(fā)布的《國民幸福報告2014》是一致的,而且與家庭教育背景(fam_edu)的估計結(jié)果也是一致的。就總體樣本回歸的結(jié)果來看,絕對收入能夠提高主觀幸福感似乎表明不存在“幸福-收入悖論”。最后,地區(qū)變量(location)雖然在1%的顯著性水平上顯著,但是模型(1)~模型(3)無論從回歸系數(shù)還是從平均比邊際效應(yīng)來看數(shù)值都非常小,同時根據(jù)后文模型的結(jié)果顯示是否加入 location變量對模型回歸結(jié)果的影響極小,這表明生育效應(yīng)在村或居委會層面不存在地區(qū)差異。本文僅一步估計模型(3)各幸福程度的平均邊際效應(yīng)。

表4 子女性別模型(3)的平均邊際效應(yīng)

根據(jù)表4 child_boy和child_girl的平均邊際效應(yīng),不僅可以得出生育女兒和生育兒子都能夠提高父母主觀幸福感的結(jié)論,而且可以發(fā)現(xiàn)總體樣本下女兒和兒子的生育效應(yīng)大小相當。換句話說,每多生育一個女兒(一個child_girl賦值單位)父母感到比較幸福的可能性提高 0.7%,感到非常幸福的可能性提高1.09%;每多生育一個兒子(一個 child_boy賦值單位)父母感到比較幸福的可能性提高 0.71%,感到非常幸福的可能性提高1.09%。

(二)分樣本估計

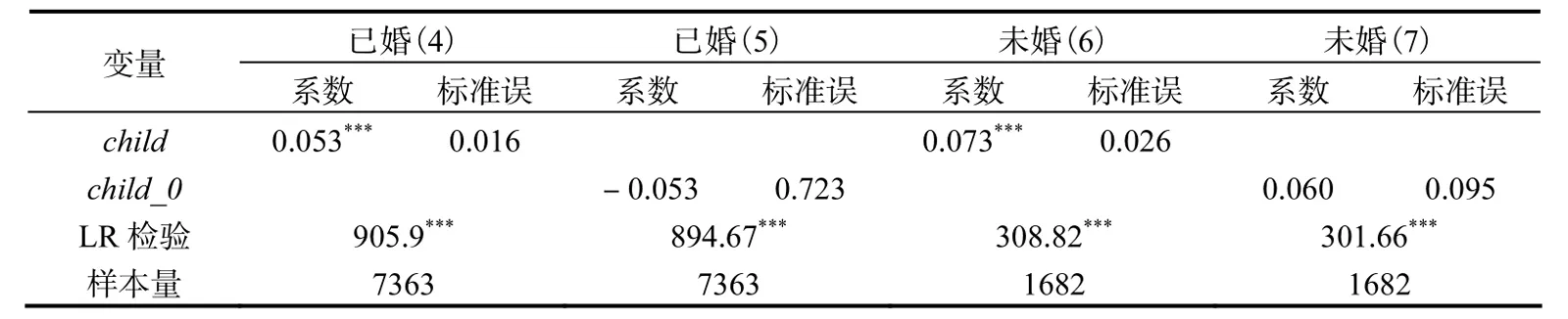

需要注意的是,由于模型(1)~模型(3)僅僅考慮了生育數(shù)量效應(yīng),并未區(qū)分生育孩子或未生育孩子對人們主觀幸福感的影響。同時,已有實證研究結(jié)果表明婚姻對人們主觀幸福感有重要影響(池麗萍,2016),已婚人群幸福感顯著高于未婚人群。因此,本文進一步檢驗生育孩子或未生育孩子對已婚或未婚群體主觀幸福感的影響。模型(4)~模型(7)分別分析生育孩子對已婚群體、未生育孩子對已婚群體、生育孩子對未婚群體以及未生育孩子對未婚群體的影響。

表5 分婚姻狀況樣本估計

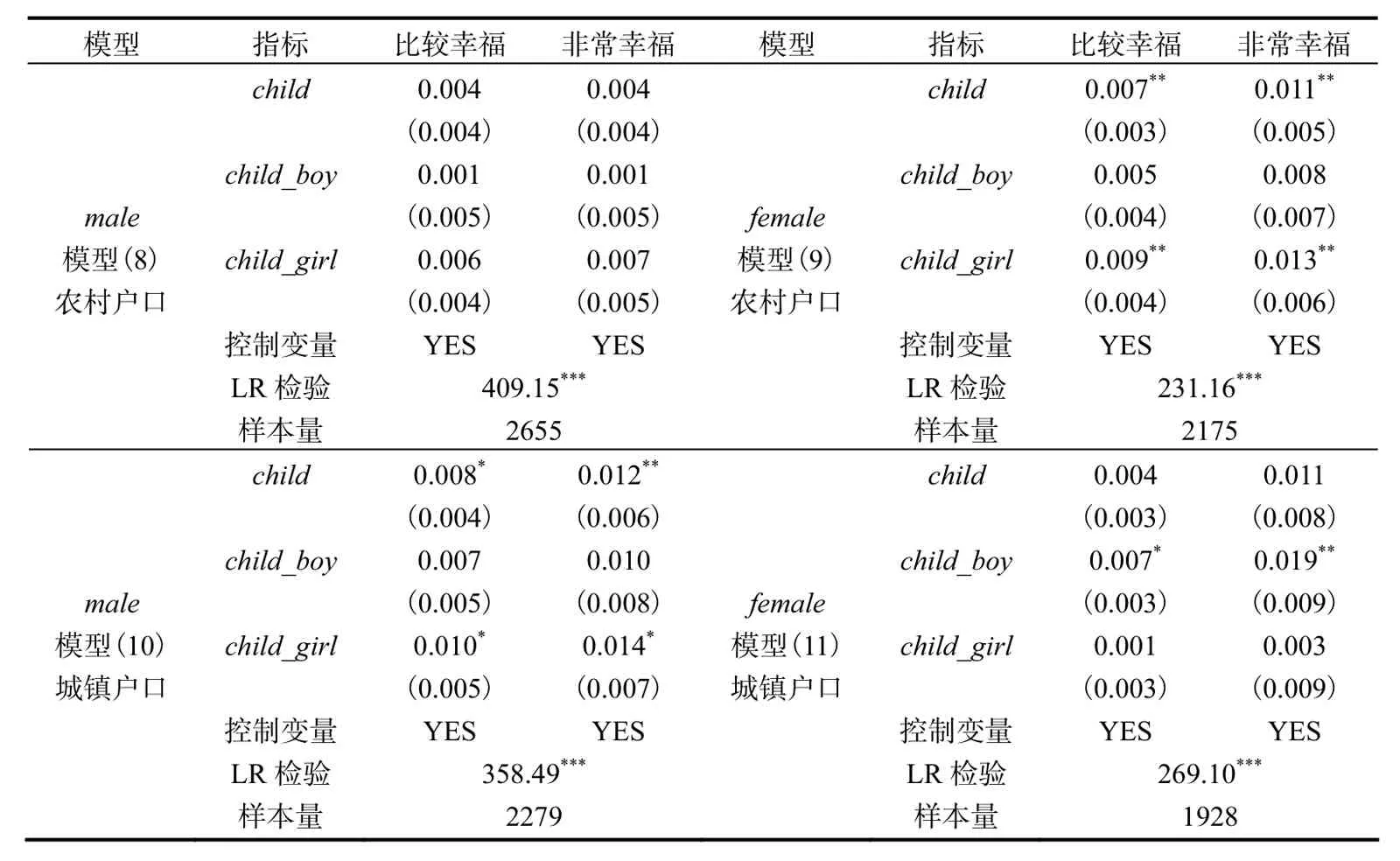

表6 基于父母性別的分戶口類型樣本估計

根據(jù)表5,在已婚群體中,child變量系數(shù)為 0.053且在1%顯著性水平上顯著,與子女性別模型(3)結(jié)果類似,表明生育子女能夠顯著提高已婚父母的主觀幸福感,而child_0變量系數(shù)為-0.053且不顯著,未生育子女有可能降低夫妻的主觀幸福感,表明在已婚群體中生育行為能夠提高主觀幸福感。在未婚群體中,child變量系數(shù)為 0.073且在1%顯著性水平上顯著,而 child_0變量系數(shù)雖然為正但不顯著,同樣能夠得到與已婚群體相同的結(jié)論。因此,生育行為對提高人們主觀幸福感有顯著作用,即生育效應(yīng)在我國顯著存在。在回答本文提出的第一個問題之后,那么生育效應(yīng)是否存在雙重性別差異?也就是說生育兒子和女兒提升父親和母親幸福感的作用方式是否不同?在作用程度方面,生育女兒又是否至少和兒子一樣能夠提升父母的幸福感?為此,本文基于父母性別分戶口類型、父母年齡和父母收入三個方面進一步分析生育效應(yīng)的雙重性別差異。

表7 基于父母性別的分年齡樣本估計

模型(8)中,子女數(shù)量、兒子數(shù)量和女兒數(shù)量的邊際效應(yīng)都不顯著,表明無論是生育兒子還是女兒都無助于提高農(nóng)村戶籍父親的主觀幸福感。模型(9)中,子女數(shù)量和女兒數(shù)量的邊際效應(yīng)顯著而兒子數(shù)量不顯著,說明生育女兒有助于提高農(nóng)村戶籍女性的主觀幸福感。同時每增加一個女兒農(nóng)村女性感到非常幸福和比較幸福的可能性提高1.3%和 0.9%,均大于子女數(shù)量的邊際效應(yīng),表明生育女兒是生育行為提高農(nóng)村母親主觀幸福感的主要原因。模型(10)中,child_girl和 child對比較幸福和非常幸福的邊際效應(yīng)顯著為正,表明生育女兒有助于提高城市戶籍父親的主觀幸福感。模型(11)中,child_boy對比較幸福和非常幸福的邊際效應(yīng)顯著為正,表明生育兒子有助于提高城市戶籍母親的主觀幸福感。

需要說明的是,表7關(guān)于父母年齡的劃分存在如下考慮:(1)世界衛(wèi)生組織將老年人定義為男性60周歲以上、女性55周歲以上的人群。(2)在本文有效樣本中,60周歲以上樣本占到樣本總量的65.37%,55周歲以上樣本占到樣本總量的57.22%。(3)為了保證有序選擇模型各個分樣本的樣本量充足,本文選用50周歲作為劃分界限,即21~50周歲為中青年父母,50~101歲為中老年父母。

模型(12)中,子女數(shù)量、兒子數(shù)量和女兒數(shù)量的邊際效應(yīng)與模型(8)一樣不顯著,不同的是模型(12)表明生育兒子或女兒還有可能降低中青年父親的主觀幸福感,只是生育女兒與兒子相比福利損失較小且不顯著。模型(13)中,child_girl和 child對比較幸福和非常幸福的邊際效應(yīng)顯著為負,表明每多生育1個女兒使中青年母親感到比較幸福和非常幸福比例降低1.1%和1.9%。雖然child_boy的邊際效應(yīng)同樣為負,但是生育女兒的邊際效應(yīng)的絕對值顯著大于子女數(shù)量,表明生育女兒是生育行為影響中青年母親主觀幸福感降低的主要原因。模型(14)中,子女數(shù)量、兒子數(shù)量和女兒數(shù)量對比較幸福和非常幸福的邊際效應(yīng)顯著為正,表明生育兒子或女兒都能夠提高中老年父親的主觀幸福感。進一步可以發(fā)現(xiàn)女兒的生育效應(yīng)為1.5%和1.9%大于兒子的1.1%和1.4%,表明生育女兒與兒子相比更有助于提高中老年父親的主觀幸福感。模型(15)與模型(14)類似,生育兒子或女兒都能夠提高中老年母親的主觀幸福感,但是生育兒子與女兒相比更有助于提高中老年母親的幸福感。

本文根據(jù)總體樣本情況將年收入低于10000元的樣本歸為低收入樣本,占總樣本35.83%;將年收入高于10000元且低于29600元的樣本歸為中收入樣本,占總樣本33.33%;將年收入高于29600元的樣本歸為高收入樣本,占總樣本30.84%。

模型(16)和模型(19)類似,子女數(shù)量、兒子數(shù)量和女兒數(shù)量的邊際效應(yīng)與模型(8)、模型(12)一樣不顯著,表明無論是生育兒子還是生育女兒都無助于提高低收入父親和中收入母親的幸福感。模型(17)和模型(18)類似,子女數(shù)量、兒子數(shù)量和女兒數(shù)量對低收入母親和中收入父親的幸福感的邊際效應(yīng)都顯著為正,而且女兒和兒子對低收入母親的生育效應(yīng)分別為1.3%和1.4%,僅相差0.1%,女兒和兒子對中收入父親的生育效應(yīng)分別為1.2%、1.5%和1.7%、2.2%,表明生育女兒或兒子都能夠提高低收入母親和中收入父親的主觀幸福感,但是生育兒子對中收入父親的幸福感提升作用更高。模型(20)與模型(21)的結(jié)果正好相反,每增加一個女兒高收入父親感到非常幸福和比較幸福的可能性分別提高2.5%和1.2%,每增加一個兒子高收入母親感到非常幸福和比較幸福的可能性分別提高2.6%和0.8%。

表8 基于父母性別的分收入樣本估計

續(xù)表8

(三)回歸診斷

本文雖然通過使用盡可能全面的控制變量、不同類別的分樣本力求估計結(jié)果的穩(wěn)定和可靠,但仍然不能完全避免自我選擇效應(yīng):是生育行為提高了人們的主觀幸福感?還是主觀幸福感較高的父母選擇生育更多的孩子?因此,回歸診斷部分需要對此問題進行檢驗。本文分別運用Ologit和Oprobit模型對child_boy和child_girl構(gòu)建4個檢驗?zāi)P停泻?shù)量和女孩數(shù)量作為因變量,幸福感(happiness)作為解釋變量,檢驗結(jié)果見表9。

根據(jù)表9,生育兒子對主觀幸福感的影響不存在自我選擇效應(yīng)。主觀幸福感在模型(2)和模型(4)中系數(shù)為正且在10%的顯著性水平顯著,表明父母幸福感水平較高傾向于生育更多的女兒,即生兒育女存在一定的自我選擇效應(yīng)。但是,女兒數(shù)量與性別、民族、婚姻狀況等變量相比更不顯著①限于篇幅,表9未報告性別、民族等變量結(jié)果,下文未報告幸福感每提高一個賦值單位對父母生育不同數(shù)量的女兒全部的邊際效應(yīng)。,幸福感對生育女兒行為的影響不算很大。

表9 自我選擇效應(yīng)檢驗

雖然自我選擇效應(yīng)檢驗結(jié)果表明生育和主觀幸福感兩者的內(nèi)生性問題并不嚴重,但是模型中所存在的雙向因果關(guān)系不可避免會對本文實證結(jié)果有一定影響。因此,本文進一步運用 IV-Oprobit模型對生育效應(yīng)的雙重性別差異進行再檢驗。文章選取傳統(tǒng)家庭文化觀念作為工具變量,定義為 child_iv,問卷中的問題為“您是否同意男人以事業(yè)為重,女人以家庭為重?”,分別對“完全同意——完全不同意”賦值1~5。無論男性還是女性如果有傳統(tǒng)家庭文化觀念的話,那么其必然有偏好大家庭①即使在此過程中往往伴隨“父親的惠利”和“母親的代價”,但是傳統(tǒng)家庭文化觀念會使父母在“經(jīng)濟安全感”和“消費性主觀效用”兩方面獲得幸福感(穆崢和謝宇,2014)。和后代的文化慣性(穆崢和謝宇,2014),生育行為選擇上會生育更多的子女,即生育和傳統(tǒng)家庭文化觀念有較強的相關(guān)性。此外顯而易見的是,主觀幸福感與傳統(tǒng)家庭文化觀念之間并沒有較強的關(guān)聯(lián),因此符合工具變量外生性的條件。由于工具變量設(shè)計的困難性,本文僅找到1個比較合適的工具變量。參照方穎和趙揚(2011)的經(jīng)驗做法,進一步構(gòu)建四個簡單回歸模型對工具變量的外生性和相關(guān)性進行檢驗(表10)。根據(jù)結(jié)果,child_iv對 happiness不顯著,而對 child、child_boy、child_girl顯著,相關(guān)系數(shù)檢驗同樣支持該結(jié)果,工具變量的設(shè)定是合理的。

表10 工具變量外生性和相關(guān)性檢驗

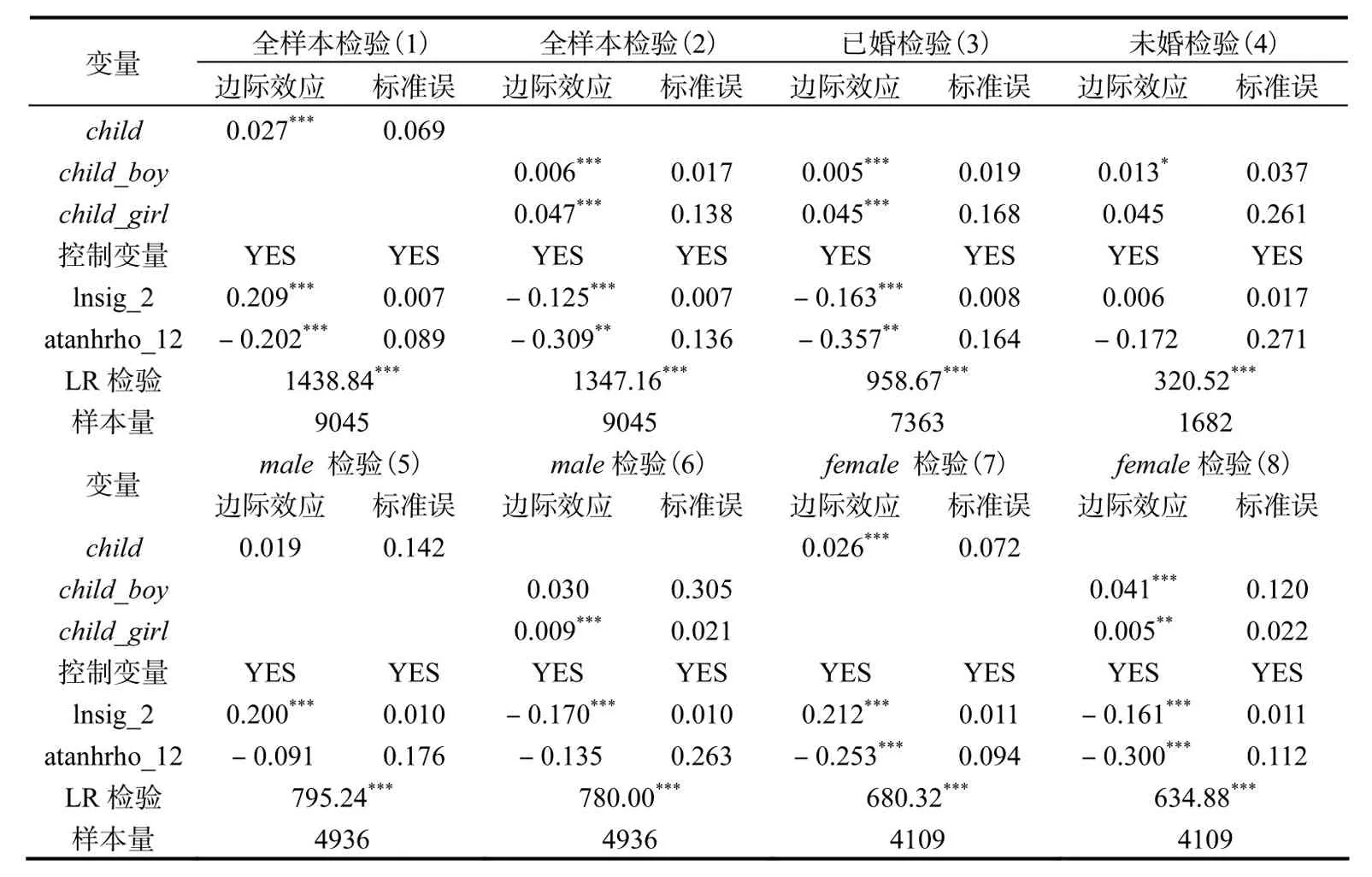

表11為運用IV-Oprobit模型對生育效應(yīng)雙重性別差異進行再檢驗的結(jié)果。模型均通過了 LR檢驗,根據(jù) lnsig_2值,除了“未婚檢驗(4)”以外所有模型的二階段估計都顯著。而且模型(1)、(2)、(3)、(7)、(8)均通過了 atanhrho_12檢驗,表明在以上模型中使用CMP方法估計優(yōu)于用Oprobit方法估計,工具變量在有序選擇模型中的使用是有效的。

表11 生育效應(yīng)雙重性別差異的再檢驗

第一,根據(jù)全樣本檢驗(1)和檢驗(2)的結(jié)果,再次證明了生育效應(yīng)在我國顯著存在的事實,且生育女兒與兒子相比更有助于提高父母比較幸福的程度。第二,前文僅發(fā)現(xiàn)生育效應(yīng)在已婚和未婚兩類群體中均存在,并未區(qū)分群體差異與性別差異。在已婚檢驗(3)和未婚檢驗(4)中,生育女兒對于提高已婚父母主觀幸福感的作用更大,而生育兒子則相反,且已婚人群與未婚人群相比其主觀幸福感更易受到生育行為的影響。第三,根據(jù)模型(5)~模型(8),同樣證實生育效應(yīng)存在雙重性別差異,生育女兒更有助于提高父親的幸福感,生育兒子更有助于提高母親的幸福感,且母親與父親相比其主觀幸福感更易受到生育行為的影響。因此,部分模型中 IV-Oprobit估計方法雖然比Oprobit估計更優(yōu),但兩者的基本結(jié)論是一致的。

四、結(jié)論及討論

(一)本文結(jié)論

本文從生育行為影響主觀幸福感的雙重性別差異視角出發(fā),運用 CGSS2013數(shù)據(jù)實證分析了文初所提出的各種問題,相關(guān)結(jié)論匯總見表12。

表12 生育效應(yīng)的雙重性別差異

本文的主要結(jié)論為:第一,根據(jù)全樣本和分樣本的回歸結(jié)果證明了生育效應(yīng)在我國顯著存在,即生育行為(無論男孩或女孩)在總體上都有助于提高父母的主觀幸福感。第二,本文所選用的與主觀幸福感相關(guān)的控制變量擬合效果較好,父母的年齡、性別、民族、婚姻狀況、收入狀況、住房狀況、社會網(wǎng)絡(luò)以及社會階層與主觀幸福感相關(guān),而教育水平、家庭教育和政治背景無助于提高主觀幸福水平,同時生育效應(yīng)在村或居委會層面不存在地區(qū)差異。第三,生育效應(yīng)在不同父母特征間存在雙重性別差異見表12)。這主要表現(xiàn)在四個方面:其一,生育女兒更有助于提高父親的主觀幸福感(4個“+”號)。其二,生育兒子更有助于提高母親的主觀幸福感(4個“+”號)。其三,母親與父親相比,其主觀幸福感水平更容易受到生育行為的影響(7個“+”號、1個“-”號),也就是說生育孩子(尤其是兒子)更容易提高母親的主觀幸福感。其四,已婚人群與未婚人群相比其主觀幸福感更易受到生育行為的影響。第四,巾幗不讓須眉,雖然生育效應(yīng)存在雙重性別差異,但從作用程度來看生育女兒至少和生育兒子一樣能夠提升父母的主觀幸福感水平。這表現(xiàn)在兩個方面:其一,在未考慮父母特征的樣本中(全樣本),生育女兒和生育兒子能夠提升父母幾乎相同的幸福程度(邊際效應(yīng)僅相差0.01%)。其二,在考慮父母特征的樣本中(分樣本),雖然生育不同性別子女對不同特征父母的主觀幸福感作用不同(見表12),但是從全部分樣本回歸結(jié)果來看,將“-”與“+”號抵消后,生育女兒和生育兒子分別能夠提高父母幸福感的模型為6個,父親和母親幸福感被提高的模型同樣為6個,也就是說巾幗不讓須眉是指在作用方式不同的前提下其作用程度幾乎相同。

(二)相關(guān)問題討論

由于實證結(jié)論較多,在此僅就本文主要關(guān)心的結(jié)論探討以下兩個問題。

1.生育行為影響主觀幸福感為何存在雙重性別差異?

生育行為影響主觀幸福感的雙重性別差異重點體現(xiàn)在雙重方面,即生育兒子和女兒對父親和母親的作用方式不同。

第一,為什么生育女兒更有助于提高父親的幸福感?以及為什么生育兒子更有助于提高母親的幸福感?根據(jù)實證結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),女兒一般提升城市戶籍、中老年、中高收入父親的幸福感,而對于農(nóng)村戶籍、中青年和低收入父親的幸福感無顯著影響。兒子一般提升城市戶籍、中老年、低收入和高收入母親的幸福感,而對于農(nóng)村戶籍、中青年和中收入母親的幸福感無顯著影響。

本文認為生育期望和子女功能是主要誘因,雖然女性在家庭中的經(jīng)濟地位不斷上升,但現(xiàn)階段父親收入一般為家庭最重要的經(jīng)濟來源。一方面生育期望不同導(dǎo)致相比兒子而言父親對于女兒的經(jīng)濟要求不高,就子女經(jīng)濟功能來說父親要求兒子對家庭提供更多的經(jīng)濟支持。也就是說,對兒子和女兒之間期望(經(jīng)濟、情感等)和實際行動之間的反差是主要原因。因此,城市戶籍、中老年、中高收入父親的幸福感容易受到女兒的正面影響,而城市戶籍、中老年、低收入和高收入母親的幸福感容易受到兒子的正面影響,這兩方面是相對應(yīng)的。進一步地,擁有這些特征的父親在經(jīng)濟上足夠維持家庭所需,因此其生育期望往往不在物質(zhì)方面,更體現(xiàn)在子女的孝順、看望方面,顯然女兒能夠做得更好。此外,養(yǎng)育過程中母親與父親的角色不同,母親與父親相比對兒子生活方面的付出要更多(生活照料、教育、陪伴等),母親甚至還需要照顧兒子的子女(奶奶角色),而父親在這方面的付出顯然沒有母親多,因此兒子對于母親幸福感的影響比對父親幸福感的影響更大。

第二,為什么母親與父親相比其幸福感水平更容易受到生育行為的影響?本文認為其可能的解釋包括三種:養(yǎng)育過程中母親與父親的角色不同;生育過程中母親與父親角色不同;母親與父親性格稟賦的差異。首先,養(yǎng)育過程中母親與父親的角色不同不再贅述,無論對于兒子還是女兒母親與父親相比都要付出更多(尤其是兒子),與子女感情聯(lián)系更為密切,因此其幸福感水平更容易受到生育行為的影響。其次,生育過程中母親與父親角色不同是指母親需要經(jīng)歷懷胎十月的分娩過程,伴隨三個產(chǎn)程內(nèi)至少十幾個小時的分娩疼痛,導(dǎo)致母親的情緒更容易受到子女影響。最后,母親與父親性格稟賦的差異是指女性與男性在生理、精神方面具有天生的差異,導(dǎo)致女性的情緒更容易受到其他方面的影響,而生育子女的行為顯然更容易影響母親。

2.巾幗不讓須眉?

對于巾幗不讓須眉問題的回答,本文得出了與已有文獻類似但又不同的觀點:從作用程度來看生育女兒至少和生育兒子一樣能夠提升父親和母親的幸福感水平。本文結(jié)論與已有文獻相類似的是生育女兒和兒子的確對父母幸福感會產(chǎn)生影響,但不同的是總體上兩者的作用程度相當。因此,需要從兩個方面理解這個問題。

第一,我國自古以來重男輕女思想根深蒂固,但為何生育女兒能夠與生育兒子的效應(yīng)相當?可能的解釋可以從五個方面來看。(1)子女天生稟賦的差異。從生育女兒和兒子的完整過程來看,在子女年幼時期,女孩往往比男孩更加乖巧懂事,而男孩則更傾向于調(diào)皮打架①男孩與女孩性格表現(xiàn)方面的差異有其生理方面的原因,表現(xiàn)在激素差異、血液中多巴胺的差異、左右大腦的記憶儲存(海馬)、額葉與連接方式(胼胝體)等方面的差異,是導(dǎo)致男兒比女孩調(diào)皮、好動、沖動等方面的生理稟賦因素。,父母養(yǎng)育兒子需要付出更多的精力。在子女成年時期,無論是經(jīng)驗還是文獻方面都認為女兒比兒子更貼心,表現(xiàn)在女兒與父母有更多的溝通(Pushkar,2013)、對父母生活方面更加貼心(Lee等,2003)、回家看望父母次數(shù)更頻繁以及與父母的關(guān)系更為親密等。因此,子女天生性別稟賦會導(dǎo)致女兒對父母幸福感的提升作用比兒子大,彌補了在重男輕女思想下生育女兒的福利損失。(2)養(yǎng)育成本的差異。一方面,已有研究認為生育成本已成為我國居民生育行為的主要影響因素(鄭真真,2009;姚從容,2010)。顯而易見的是,我國一般家庭除了需要為兒子支出女兒同樣支出的部分,包括教育、醫(yī)療、衣食住行等方面,更重要的是還需要為兒子的婚嫁支出相當不菲的費用,包括住房、彩禮、婚禮等方面。甚至,大部分父母在完成兒子的養(yǎng)育任務(wù)后還需要為兒子撫養(yǎng)孫子、孫女,進一步提高養(yǎng)育成本。另一方面,中國人養(yǎng)育子女一般認為“男孩窮養(yǎng)而女孩富養(yǎng)”②這里需要指出的是,“富養(yǎng)”和“窮養(yǎng)”不僅體現(xiàn)在財富物質(zhì)方面,“富養(yǎng)”一般意義上的理解為精神、思想和文化方面的富足,“窮養(yǎng)”一般意義上的理解為多經(jīng)歷、多見識、少保護等方面。除了物質(zhì)方面的“富養(yǎng)”和“窮養(yǎng)”,現(xiàn)實生活中父母也多為考慮文化和教育方式層面的“富養(yǎng)”和“窮養(yǎng)”。。“男孩窮養(yǎng)”的思想不僅認為養(yǎng)育男孩需要通過苦其心志以擔當大任,父母更是為了兒子成人后所需要的花費而努力,生育女兒在這方面的體現(xiàn)不明顯。(3)生育期望差異。即使父母沒有重男輕女的思想,但不可否認的是父母對兒子和女兒的期望是存在差異的。尤其在獨生子女較多的情況下,無論父母是否與兒子分居,而兒子都必須承擔起養(yǎng)兒防老、傳宗接代等方面的作用,而父母對女兒的要求并沒有這么多。因此,父母對兒子的期望越高所帶來無法完成期望的幸福損失就越大。(4)女性家庭地位的提升。根據(jù)《中國性別平等與婦女發(fā)展》白皮書,我國女性在教育、經(jīng)濟、決策、健康、法制保障等方面地位的提升無疑從各個方面保證了女性的家庭地位,導(dǎo)致女性撫養(yǎng)和看望父母的能力得到保證。此外,已有研究證明女兒更愿意照料父母而不是照料公婆(Gans和 Silverstein,2006),相反女婿對父母和岳父岳母的照料相差不大(Sarkisian和 Gerstel,2004)。因此,女性家庭地位的提升也是導(dǎo)致生育女兒的效應(yīng)與生育兒子的效應(yīng)相當?shù)牟糠衷颉?5)重男輕女思想的退化。重男輕女思想一度成為影響我國生育行為的主導(dǎo)思想,但是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展、性別平等與婦女保障機制和法律的健全、性別平等思潮的活躍,重男輕女思想逐漸退出主流思潮的舞臺。生育行為主要體現(xiàn)在越來越多的父母并未像以前一樣重視生男孩,女性家庭地位的提升也導(dǎo)致即使生育女孩也逐漸可以接受。

第二,為何生育效應(yīng)既存在雙重性別差異又在總體上巾幗不讓須眉?生育行為的雙重性別差異是指生育兒子和女兒對父親和母親幸福感的作用方式不同,但巾幗不讓須眉是指生育兒子和女兒對父親和母親幸福感的作用程度幾乎相同,即生育女兒至少和生育兒子一樣能夠提升父親和母親的幸福感水平。因此,生育效應(yīng)的雙重性別差異與巾幗不讓須眉兩者并不沖突,反而是體現(xiàn)生育效應(yīng)的兩個方面。

- 南開經(jīng)濟研究的其它文章

- 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能帶動縣域經(jīng)濟發(fā)展么?

——基于2004—2013年國家級高速公路建設(shè)和縣級經(jīng)濟面板數(shù)據(jù)的分析 - 創(chuàng)新型企業(yè)家精神更有利于經(jīng)濟的長期增長嗎?

- 境內(nèi)外人民幣利率聯(lián)動關(guān)系研究

——基于非線性Granger因果關(guān)系檢驗 - 金融發(fā)展、企業(yè)融資約束與投資效率

——基于2002—2013年上市企業(yè)面板數(shù)據(jù)的經(jīng)驗研究 - 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與全球價值鏈嵌入

——基于GVC指數(shù)的跨國經(jīng)驗研究 - 企業(yè)遷移促進了全要素生產(chǎn)率提高嗎?

——基于城市內(nèi)部制造業(yè)遷移的驗證