交通基礎設施建設能帶動縣域經濟發展么?

——基于2004—2013年國家級高速公路建設和縣級經濟面板數據的分析

董曉芳 劉逸凡

一、引 言

經濟活動的空間分布依賴于勞動力和產品的流動(Krugman,1999),而要素的流動則依賴于交通基礎設施的狀況。高速公路是交通基礎設施的重要組成部分,其運輸效率遠高于普通公路,對周邊城市的生產和生活有顯著影響,因而受到政府和學者的重視。本文基于縣級面板數據研究國家級高速公路的開通對所經過的縣經濟可能產生的影響,試圖回答高速公路的修建是否能夠給連通的縣帶來經濟增長、不同行業是否在高速公路連通后存在不同效應、距大城市的距離以及縣本身的規模是否會存在異質性等一系列相關問題。

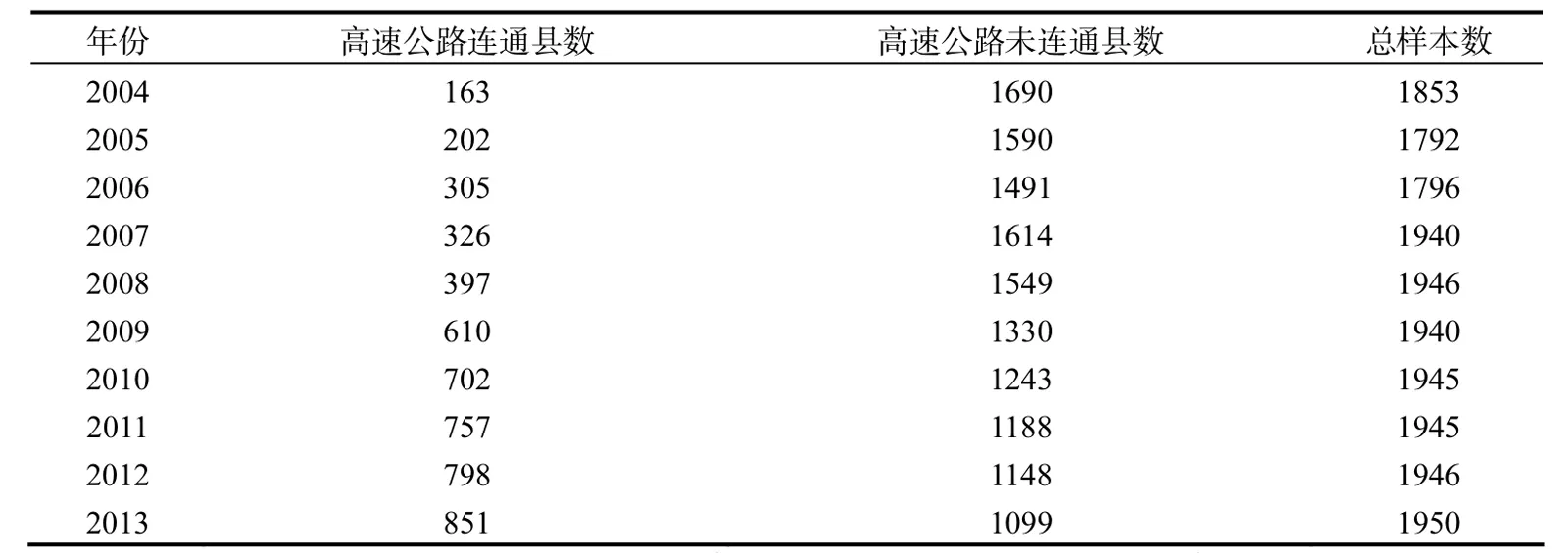

中國的高速公路建設起步于1984年,20世紀90年代后期得到迅速發展。表1給出了中國高速公路建設累計里程的逐年變化。可以看到,我國的高速公路通車里程1994年僅1603公里,在1998年之后得到迅猛發展,2013年實現已通車里程10.4萬公里。高速公路的建設需要中央和地方政府投入大量的資金、物資和人力,因此,從實證角度評估高速公路開通是否能夠促進經濟發展顯得尤為重要。

表1 中國高速公路開通里程數統計

關于中國高速公路對區域經濟影響的研究,國內學者張軍等(2007)運用1988—2001年的省級面板數據發現外商直接投資和基礎設施建設存在顯著的正向關系。張學良(2012)考察每個省的公路里程數和交通網絡對一地區的產出增長的貢獻,發現交通基礎設施對區域產出存在正的溢出效應,彈性系數約 0.05~0.07。劉生龍、胡鞍鋼(2010)討論了廣義的基礎設施建設對區域經濟的產生的正向溢出效應。李涵、黎志剛(2012)則考察高速公路建設對制造業企業存貨的影響,發現高速公路存量的增加可以顯著減少企業的存貨成本。王永進等(2012)則考察了基礎設施對各國出口技術復雜程度的影響。王自鋒等(2014)研究發現基礎設施規模和利用效率對TFP存在正向的“資本效應”和“溢出效應”。然而,同一省份內部不同的市或縣基礎設施建設程度不同,有的縣被高速連通而有的則距離高速公路很遠。國內文獻的研究較少從更小的地方經濟角度考察高速公路建設對經濟發展的影響。

劉沖和周黎安(2014)首次利用中國縣級面板數據考察1997—2008年高速公路建設對縣級經濟的影響,并用平均坡度作為工具變量考慮可能存在的內生性問題。他們發現高速公路對縣域經濟存在顯著的正向影響。然而,Faber(2014)則利用中國1998—2003年間高速公路是否修建以及1997—2006年間的縣級經濟數據研究發現高速公路對所連接的小縣城有顯著負向作用。兩文存在不同的結論。由于不知道高速公路的具體修建時間,Faber(2014)只能利用長截面數據綜合衡量整個區間高速連通對縣域經濟的影響。事實上,表1的數據顯示在2003年之前,中國的國家級高速公路的里程僅2.98萬公里,在2003年至2013年之間增加約3倍,僅2003年至2004年高速公路里程就增加了約0.5萬公里。Faber(2014)文章中被解釋變量經濟數據是1997年至2006年,高速公路數據僅統計了1998年至2003年,而樣本在2003年至2006年間存在多個縣逐漸被連接上高速公路,導致估計結果可能有偏誤。

本文亦感興趣高速公路的修建對地方經濟增長的影響。基于 Faber(2014)的文獻進一步拓展研究的時間范圍為2004—2013年,引入每個縣城高速公路的準確修建時間,并運用兩倍差分法來估計高速公路開通的經濟效應。此外,文章中還對高速公路修建是否具有內生性進行了檢驗,研究了高速公路對除經過縣域之外相鄰縣區的影響。

二、相關文獻綜述

交通與城市經濟關系的研究是近年來城市經濟學、新經濟地理學的研究熱點。理論方面,Redding和Turner(2014)建立了一個包含多地區的空間一般均衡模型,考慮商品運輸成本和家庭出行成本的改變對城市的人均工資、房價、貿易和人口的空間分布的影響,并給出了實證檢驗的預測模型。Faber(2014)基于Helpman和Krugman(1985)的跨國之間不考慮要素流動的模型,考察當一個國家內部交通成本的改變后是如何影響經濟分布的,發現邊緣城市通過高速公路連接到大城市后會通過本地市場效應產生負的工業產值增長。Donaldson(2015)則基于殖民地時期印度鐵路建設的歷史背景,建立了一個多地區存在商品貿易且貿易成本為正的一般均衡模型,得出鐵路建設會對價格、貿易、收入以及社會福利等均產生影響的預測。

國外實證文獻的討論集中在高速公路建設對城市經濟可能產生的影響上,強調城市自身交通的改善對經濟可能產生影響:首先,高速公路連通會帶來中心城市人口的郊區化。Baum-Snow(2007)考察美國高速公路的建設對舊城市郊區化的影響,通過計算每座城市穿過的高速公路數,發現每多連接一條高速公路就會導致中心城市的人口比重下降約8%。Baum-Snow(2012)進一步考察1990—2010年間中國的高速公路建設對市轄區和非市轄區人口的影響,用1962年歷史線路圖作為工具變量發現,主要高速公路線路增加一條會導致城市中心人口下降約5%,且發現高速公路連通導致約26%的制造業遷移到邊緣城市。Garcia-Lopez 等(2013)發現,在1991—2011年間西班牙中心城市每增加一條高速公路人口下降約5%。其次,城市道路的連通會影響人口的就業、貿易和出行。Duranton和Turner(2012)研究美國城市在1984—2004年間就業的增長,發現在這二十年間城市內部總的高速公路里程數每增加10%會導致就業增加約1.5%。同時,他們還發現城市與鄰近大城市連接的高速公路里程數對就業沒有顯著作用,因此得出結論高速公路的建設會促進城市的就業增長而不簡單是城市之間就業的重新分布。Duranton等(2013)進一步利用城市之間貿易的數據估計高速公路對貿易的影響,發現兩城市之間交通距離每減少1單位其貿易量會增加約1.4%至1.7%。Duranton和 Turner(2011)還估計了道路的增加對人們駕車出行的影響,實證顯示道路存量每增加1%則人們出行亦會增加約1%。

另一部分研究強調高速公路將城市連接到外部經濟的作用,通過城市是否與外在的交通網絡相連的啞變量來考察對區域經濟的影響。Chandra和Thompson(2000)研究高速公路的連接對美國185個在1969年之后建設高速公路的非中心城市以及391個相鄰的非中心城市的影響。通過將研究對象限定為“非中心城市”,Chandra和Thompson希望所有這些非中心城市與高速路的連接是隨機的,從而減少內生性問題。在Chandra和Thompson的研究中,被解釋變量為分行業的年收入,引入高速公路連通的年齡變量,發現高速公路的連接對金融、保險、房地產以及交通和批發零售業有顯著正向影響。對于高速公路連接城市的相鄰非中心城市,Chandra和Thompson發現了負向作用,因此他們并不能證明高速公路的建設對城市經濟是增長作用還是重組作用。Michaels(2008)則考察美國約2000個城鎮在1959—1975年間連接高速公路前后經濟的變化,他們發現交通和零售業在連接高速公路后有顯著增長,且發現相對于高技能工人,低技能工人的工資比值有明顯增長。

此外,還有若干文獻研究其它基礎設施建設對經濟的影響。鐵路方面,Donaldson(2015)研究印度235個地區在1870—1930年間鐵路系統建設對農業的影響。他的被解釋變量為17種農作物的年均收入,發現鐵路建設通過的地區比沒有通過地區農業收入提高約17%。Donaldson和 Hornbeck(2016)則考察美國2200多個縣在1870—1890年間鐵路擴張時期農業土地價值的變化,發現在鐵路建設通過的地區,農業土地價值比其它地區高約34%。Donaldson和Hornbeck(2016)并沒有構造工具變量來解決可能存在的內生性問題,而是構造了“潛在市場”變量作為解釋變量,發現與“是否連接”的結論一致。Storeygard(2012)則研究撒哈拉以南非洲1992—2008年間287個小城市交通成本對 GDP的影響,他用了燈光數據來做 GDP的代理變量,發現小城市到大城市距離每增加一倍, GDP下降約6%。Banerjee等(2012)采用中國縣級水平的數據,估計1986—2006年間公路和鐵路的建設對人均 GDP的影響,發現城市和線路之間的距離增加10%導致約6%的 GDP下降,但遺憾的是由于同時存在鐵路建設的內生性和公路建設的內生性,此文采用一個工具變量并沒有辦法區分鐵路和公路的作用。高鐵建設方面,Zheng Siqi和 Kahn(2013)利用中國地級市2006—2010年間房價的變化作為被解釋變量,根據通勤時間構造潛在市場變量,考察高鐵的修建對沿線設立站點城市房價的影響。結果發現,高鐵所帶來的潛在市場人口每提高1個百分點,房價上升約43%。Yu Qin(2015)研究高鐵建設對沿線通過但沒停靠的縣城的影響,發現其 GDP和人均 GDP顯著下降。機場建設方面,Sheard(2014)利用美國大城市機場的數據考察機場基礎設施建設對各部門就業的影響。為解決內生性,Sheard運用1944年的國家機場計劃作為現在機場分布的工具變量,發現機場建設對可貿易的服務業有顯著正向影響,彈性系數約為 0.22,但對制造業和其它非貿易行業幾乎沒有影響。此外,機場的大小對本地總的就業水平影響也接近0。

本文的貢獻在于對文獻中有關高速公路的基礎設施建設對地方的經濟影響的進一步補充。本文基于 Faber(2014)關于中國高速公路的研究進一步拓展研究的時間范圍為2004—2013年,引入每個縣城高速公路的準確修建時間,并運用兩倍差分法來估計高速公路開通的經濟效應。文章中還對高速公路修建是否具有內生性進行了討論和檢驗,與 Chandra和 Thompson(2000)有關美國的高速公路研究相對應。此外,本文研究了高速公路對除經過縣域之外相鄰縣區的影響,討論了是經濟增長效應還是再分配效應,這在國內外文獻中是較少討論和缺乏實證依據的。

三、實證模型和討論

本文試圖研究高速公路的修建對沿線縣級經濟的影響,基本模型采用廣義的DID(兩倍差分)法。假定第c個縣在第 t年連接上國家級高速公路則 Dct=1,未通過則Dct=0,估計以下方程:

其中,Lct為第c個縣在t年的國民生產總值 GDP和人均 GDP的對數值。α0為常數項,Xct為其它隨時間變化且可能對被解釋變量有影響的特征,如戶籍人口、產業結構等。γc為一系列縣級啞變量,用來控制不同各個縣的固定效應,比如每個縣不可觀測的地理、氣候等特征。λt為各個年份的啞變量,用來控制對所有年份固定效應,比如可能對修建高速公路有影響的中央政府宏觀政策。此外,一些不可觀測的省和年份的固定特征也可能對高鐵的修建產生影響,基本模型還控制了省份和年份的交叉固定項provincep?λt,即估計:

高速公路的修建具有一定的非隨機性。首先,每個縣不可觀測的地理、氣候等特征會影響高速公路修建的選址。比如在山地修建高速公路需要建涵洞、架橋梁增加建造成本,高速公路通常會選擇建在河流的沿岸。同時,這些自然特征對每個縣的經濟發展有一定影響,遺漏會造成內生性。本文通過控制每個縣的固定效應γc來解決這一問題。其次,國家和省級層面的宏觀政策會影響高速公路的修建,比如由于不同省份和中央政府的“談判能力”不同,導致不同省份的縣建設高速公路的可能性會有差異,本文通過控制省份和年份的交叉固定項 p rovincec?λt來控制省隨年份的固定效應,從而避免可能的遺漏變量問題導致的內生性。

此外,每個縣自身的經濟實力也可能會反向影響該縣是否連接上高速公路。比如經濟發達或者政治上重要的地方,政府更有動力和實力去和上級政府溝通以及自籌資金修建高速公路,進一步導致關鍵變量具有內生性。在文獻中,常用非關鍵城市法(Inconsequential Approach)來處理基礎設施建設可能帶來的內生性。Redding 和Turner(2014)指出基礎設施的修建通常為了連接線路上的經濟較發達或政治重要的城市,而沿途所經過的城市在一定程度上可以被認為隨機被選中,具有偶然性。Chandra和 Thompson(2000)在研究美國高速公路對城市就業影響時就采用此方法,將研究對象限定為非中心城市。本文亦采用此方法,將樣本設定為國家級高速公路所連通的所有縣級行政單位中的“縣”,而剔除其它地級市對應的“市轄區”,從而降低可能的內生性問題①由于地級市的經濟發展水平通常會比縣級單位好,會導致本文對高速公路對經濟增長作用的估計存在可能的向下偏誤。在正文中,會做進一步討論。。鄭思齊等(2014)討論了中國的城市建設中地方政府有關基礎設施融資的模式。本文認為,首先國家級高速公路修建規劃由國家和省級以及市政府共同決定,縣級政府一方面不太會具有決策權;其次在財政資金的支持上由于縣級政府的財政實力薄弱也不會有參與;最后,在國家、省或市政府對高速公路選址時,通常為了連接重要城市,縣被連接上高速公路通常具有偶然性。

文獻中也有認為經濟欠發達的地區更容易連接上高速公路。Faber(2014)指出由于高速公路修建的政策導向性,政府可能為了支持某些經濟較落后縣的發展,而導向性地將高速公路建設在經濟較落后的縣。因而 Faber(2014)采用工具變量來解決此內生性問題。本文將在本章第二部分,進一步討論內生性問題。

(一)數據來源和變量描述性統計

本文主要的數據來源有三個:(1)高速公路建設時間和線路的數據來源于中國交通部政府網站和文件《國家公路規劃2013年—2030年》;(2)縣級單位的宏觀經濟變量數據來源于《區域統計年鑒》和《各省統計年鑒》。由于《區域統計年鑒》在2011年以后不再分類報告三個產業的產值信息,數據中有關 GDP、分行業 GDP以及其它經濟變量2010—2013年數據來源于對全國 31個省份統計年鑒的整理與合并。此外,各省統計年鑒中,有關人均 GDP的統計信息并不一致和存在大量缺失,考慮到同一個變量數據統計口徑需要盡量統一,故本文采用中國經濟數據庫(CEIC)中有關人均 GDP的數據進行了合并補充。

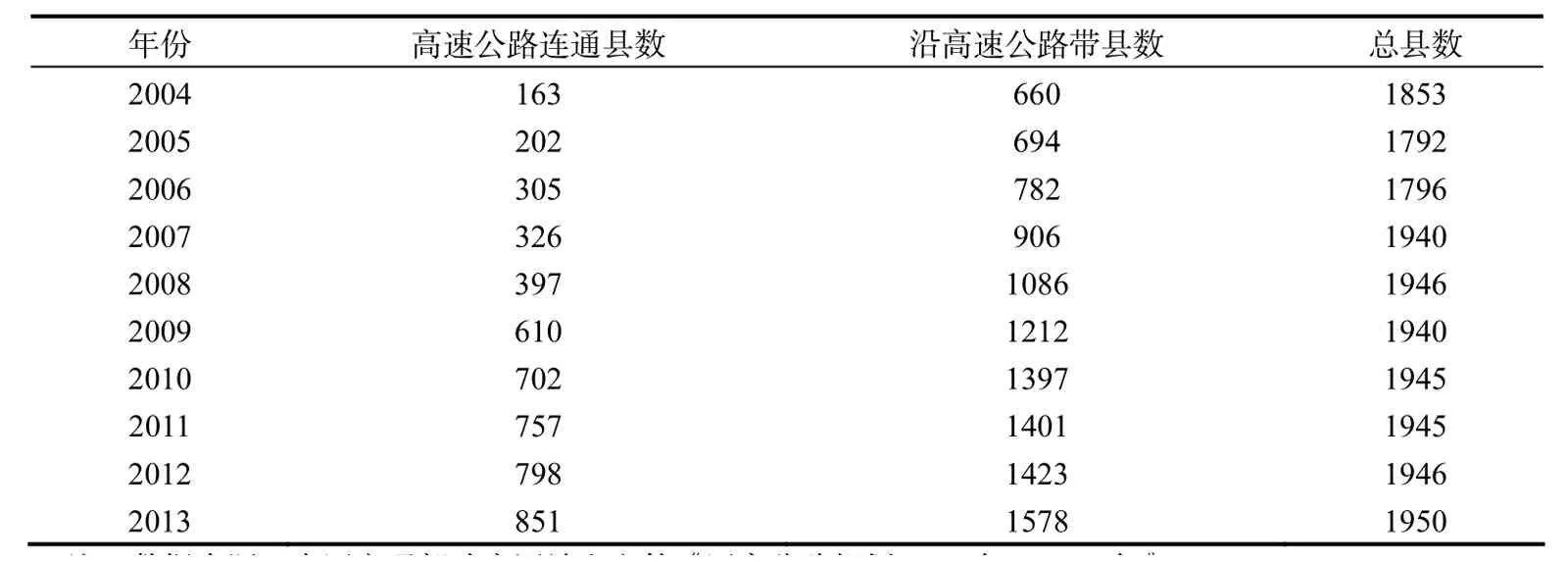

根據上文的分析,本文僅保留了1900個左右縣級樣本,剔除了所有城市級市轄區的信息。表2統計了從2004年至2013年被國家級高速公路連通的縣與非連通縣數,即本文DID的對照組和控制組。可以看到,2004年最初僅有163個縣在國家級高速公路網絡上,占全國總縣樣本的不到10%;截止2013年,已有851個縣級單位連接上國家級高速公路,高速公路在縣級水平的覆蓋率達到約43%,近半數的縣已被國家級高速公路網絡覆蓋。

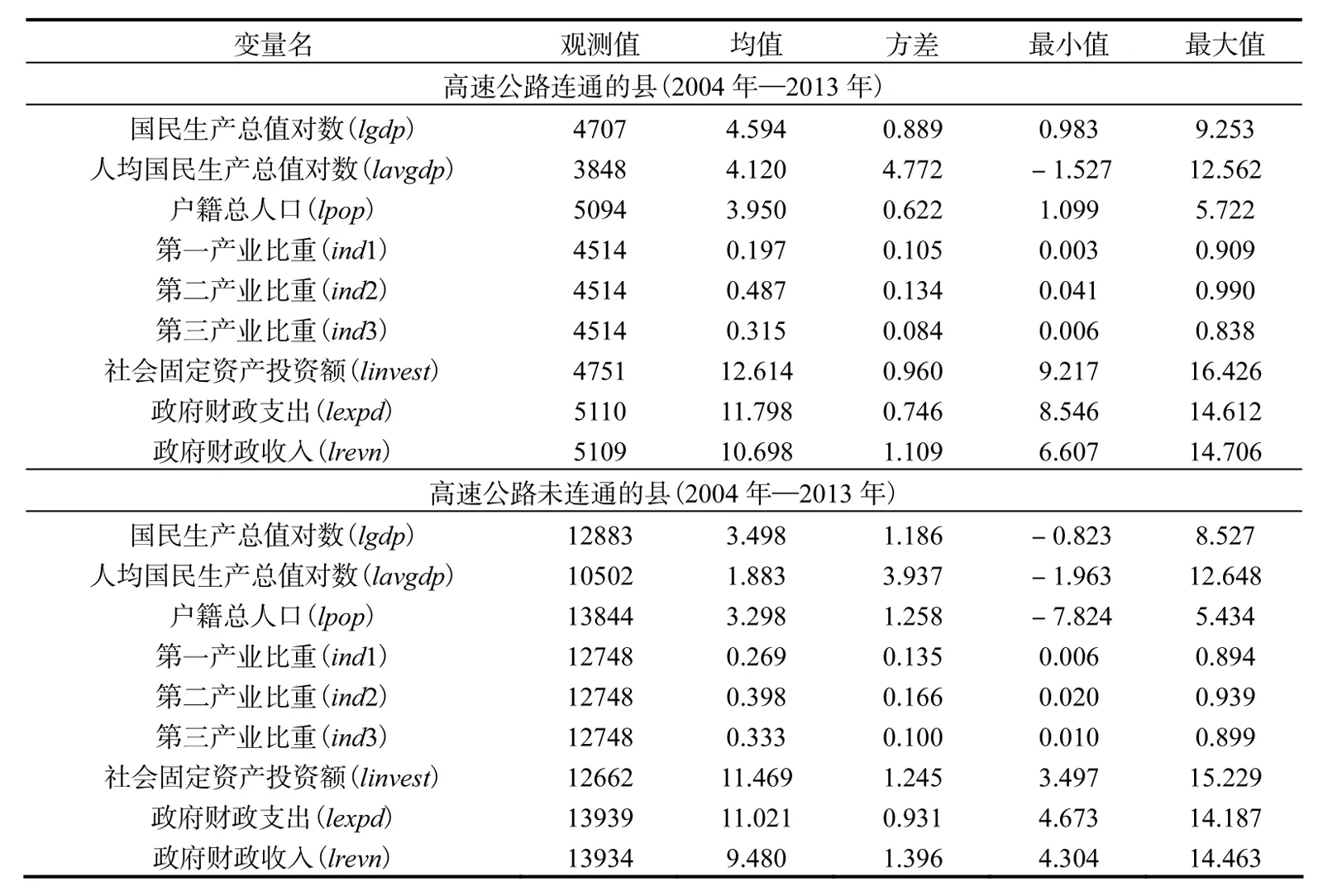

表3是給出關鍵變量的數據描述統計。對比高速公路連通和未連通的縣,可以看到高速公路連通縣 GDP的對數均值為4.594,人均 GDP對數均值為4.12,二者均顯著高于非連通縣對應的3.498和1.88。此外,對比高速公路連通縣和非連通縣的第一、第二和第三產業的比重,可以看出高速公路連通縣相對于控制組非連通縣,其第一產業比重較低;第二產業比重較高約為0.487,而控制組非連通縣第二產業比重約為0.398;第三產業比重對照組和控制組差異并不顯著。事件組高速公路連通縣存在較高的 GDP與人均 GDP,一方面從描述統計上印證了高速公路給連通縣帶來經濟增長的假設,但同時會引起反向因果的質疑。本章第二部分會通過隨機效應 probit回歸討論是否存在反向因果關系,且在第三部分會進一步通過事件研究法討論事件組和控制組在事件發生之前是否具有相同的趨勢。

表2 高速公路連通縣數

表3 變量的描述統計

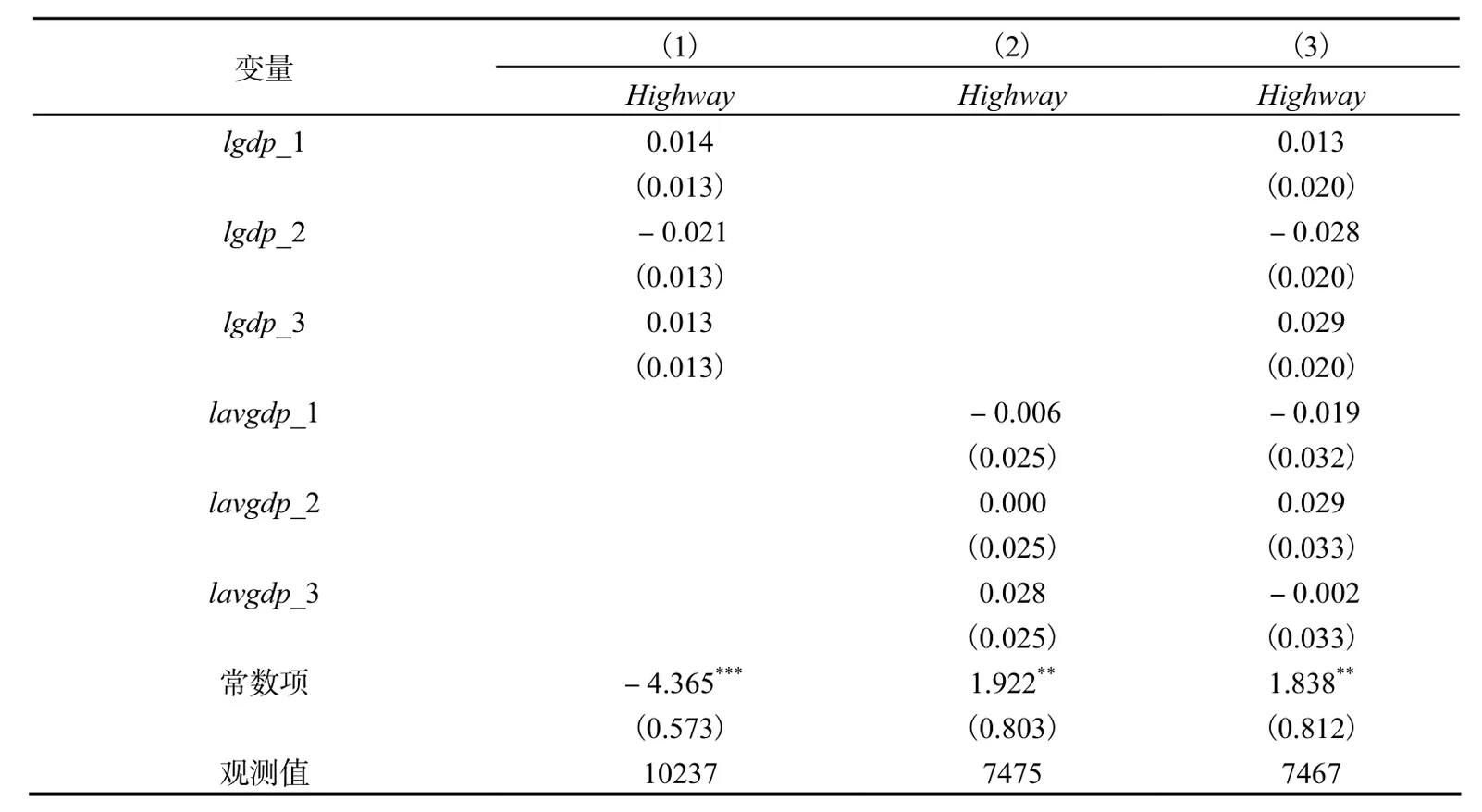

(二)高速公路開通修建的內生性檢驗

在剔除所有城市樣本之后,高速公路修建依然可能存在反向因果關系,經濟發展較好或差的縣可能更容易被連接上高速公路。本文根據Chandra和Thompson(2000)的方法采用隨機效應 probit回歸來做內生性檢驗。假定第c縣在t年是否被連接國家級高速公路受到其對應 t-1、t-2與 t-3期國民生產總值 GDP增長的影響,則具體回歸方程如下:

其中被解釋變量為第c縣在t期是否被連接國家級高速公路的 0~1變量,ln GDPc,t-i是滯后3期的 GDP對數值。通過檢驗回歸系數α1、α2和α3是否顯著為0,即可檢驗高速公路修建是否存在反向因果關系。表4給出對模型(3)的回歸結果,其中第(1)列給出滯后3期的 GDP回歸系數,第(2)列是滯后3期的人均 GDP回歸結果,第(3)列既包含滯后 GDP又包含滯后人均 GDP。表4的實證結果顯示,無論國民生產總值還是人均國民生產總值,滯后項的系數均不顯著,即不存在我們所擔心的反向因果關系,事實上,高速公路的修建并沒有選址在經濟較發達的縣。

表4 隨機效應Probit回歸

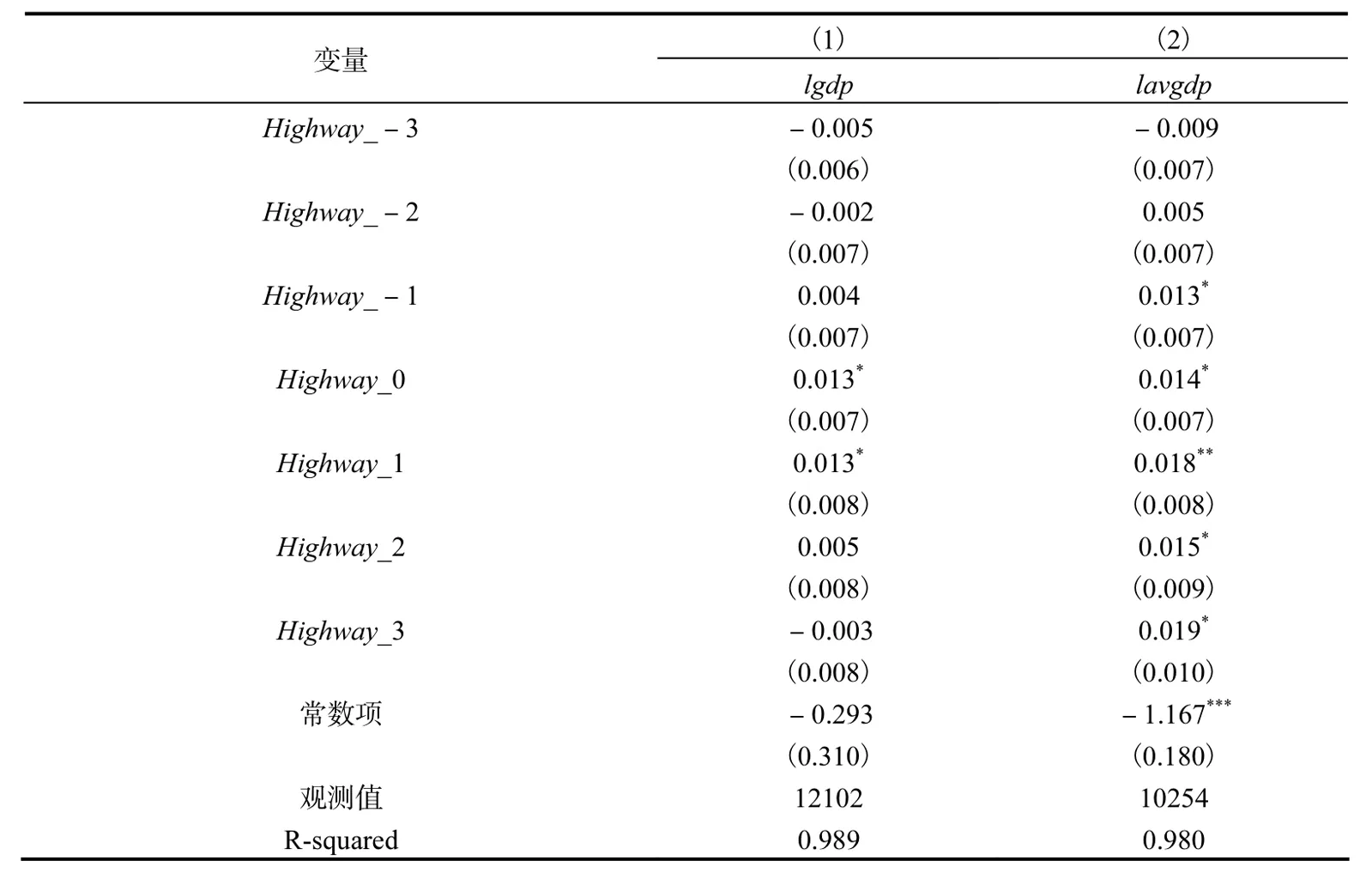

(三)高速公路修建的事件估計(Event Study)和時間趨勢

DID方法成立有一重要的假定(Card 和 Krueger,2000),即控制組和實驗組存在相同的變化趨勢λt(Common Trend Assumption)。考慮高速公路開通這一事件的對照組和控制組可能存在不同的變化趨勢,根據 Autor等(2007)的方法,本文分別估計高速公路開通之前的q期和開通之后的m期的DID模型,如下:

在實證分析中,考慮高速公路的建設周期以及我們樣本時間的有限,本文選取q=3,m=3,其中β-τ為高速公路開通前的系數,β+τ為高速公路開通之后的系數。根據一系列隨時間變化的系數,我們可以觀察高速公路開通對經濟發展是否存在隨時間增強或減退的影響。同時,根據 Granger(1969),我們還可以根據檢驗β+τ是否顯著為零,驗證高速公路的修建與經濟發展是否存在因果關系。

表5給出對方程(4)做事件研究的實證結果,第(1)列被解釋變量為 GDP的對數值,第(2)列為人均 GDP取對數值。第(1)列回歸結果顯示在事件發生之前 Highway_-3、Highway_-2及 Highway_-1的系數均不顯著且接近于0,說明高速公路連通縣和非連通縣在被連接前 GDP的增長并無顯著差異。Highway_0及 Highway_1的系數值為正且在10%水平上顯著,表明在高速公路連通后經濟存在微弱增長。第(2)列對人均 GDP回歸的系數顯示高速公路的連通對通過縣的經濟存在顯著正向效應,系數數值逐漸增大,且在10%水平以上顯著。高速公路的連通縣和未連通縣對照組在事件發生前3年與2年均無顯著差異,但在事件發生滯后1期即高速開通前一年,人均 GDP系數值出現正向顯著,可能的解釋為高速公路的建設帶來地方投資的增加,滯后1期為高速建設期,高速連通縣在公路建設期已出現對經濟增長的正向帶動作用。

表5 事件研究回歸

通過分析,本文認為在剔除所有城市市轄區樣本后,高速公路的建設與地區經濟增長不存在反向因果關系,且控制組和對照組在事件發生前經濟增長無明顯差異,因而符合 DID模型的基本假設。在本文的第四部分,會重點介紹對基本模型(2)的回歸結果。

四、實證結果與討論

(一)基本回歸結果

表6給出了高速公路開通對 GDP和人均 GDP影響的回歸結果。其中,第(1)列至第(3)列被解釋變量是每個縣 GDP總值的對數值,其中,第(1)列控制不可觀測的縣固定效應以及省份和年份交叉的固定效應。可以看到高速公路開通的系數為正但并不顯著,可能的原因是存在遺漏變量的偏誤。第(2)列在固定效應基礎上引入其它隨時間變化的縣經濟變量,比如總人口、政府財政支出以及固定投資總額。回歸系數變為在5%水平上顯著,高速公路開通的縣會比沒開通縣 GDP高出約1.4%。

考慮到其它交通基礎設施的變化可能會同時影響 GDP增長,第(3)列則引入有關其它交通基礎設施的控制變量,是否連接上高鐵HSR、是否連接上貨運鐵路Railway_ft以及客運鐵路 Railway_rd。可以看到,與第(2)列對比系數并沒有發生顯著變化,高速公路是否連通的變量Highway在控制其它因素不變的條件下, GDP的對數值高速公路的連通的縣會比非連通縣高出1.4%。其它交通基礎設施,即是否連接上高鐵 HSR、是否連接上貨運鐵路Railway_ft以及客運鐵路Railway_rd的系數均不顯著。

表6的第(4)至第(6)列被解釋變量為人均 GDP的對數值。第(4)列僅控制了縣固定效應和省份與年的交叉項,變量Highway的系數為0.018且在1%水平上顯著。在逐漸加入其它隨時間變化的縣經濟特征以及其它交通基礎設施控制變量之后,變量Highway的系數變為0.017且依然在1%水平上顯著,表明高速公路的連通確實顯著提高了開通縣的經濟發展,連通縣的人均 GDP高出非連通縣約1.7%。

表6 基本回歸結果

續表6

(二)異質性討論

1.分行業異質性

高速公路對于不同行業的影響可能不同。Chandra和Thompson(2000)對美國高速公路修建的研究發現批發零售、房地產等行業受高速公路的影響最明顯。Donaldson(2013)則研究發現早期的鐵路建設對農業的影響顯著。對于中國的研究,高翔、龍小寧和楊光亮(2014)研究發現高速公路建設可以提高服務業企業的效率,其中規模越大、產業越多樣化的城市可貿易的服務業受益最顯著。基于此,本文進一步將國民生產總值 GDP給劃分為第一、第二和第三產業來考察國家級高速公路開通對不同產業的影響。

表7給出不同行業的回歸結果。其中,第(1)至(3)列分別對應第一、第二及第三產業的產業總值。可以看出,高速公路的開通使得經過的縣比其它縣第二產業產值高出約 0.017%,而第一和第三產業并沒有看出顯著的變化。這一結果與李涵等(2012)發現高速公路的連通會有效降低制造業的存貨,從而帶動了第二產業的發展基本一致。為進一步驗證高速公路連通對國民生產總值的影響是否通過第二產業實現,本文在第(4)和第(5)列分別加入了高速公路Highway和第二產業產值lind2的交叉項。第(4)列Highway?lind2回歸系數為正且在1%水平上顯著說明,在給定第二產業產值相同的兩個縣,有高速公路的縣其經濟增長更高,高速公路的連通顯著帶動了其通過縣域的經濟增長,且對第二產業發展較好的縣影響更大。

表7 分行業回歸結果

2.距大城市距離異質性

高速公路的開通對不同地理位置的縣作用可能不同(Ahlfeldt和 Feddersen,2015)。本文引入每個縣距最近大城市①本文“大城市”的定義是根據 GDP和經濟政治重要性選出的前12座城市,分別為北京、天津、重慶、鄭州、上海、成都、西安、南京、杭州、深圳、廣州、武漢。的距離以及每個縣距其對應市級政府、省會城市所在地的距離三個變量,進一步考察高速公路的開通對每個縣在地理距離方面的異質性。

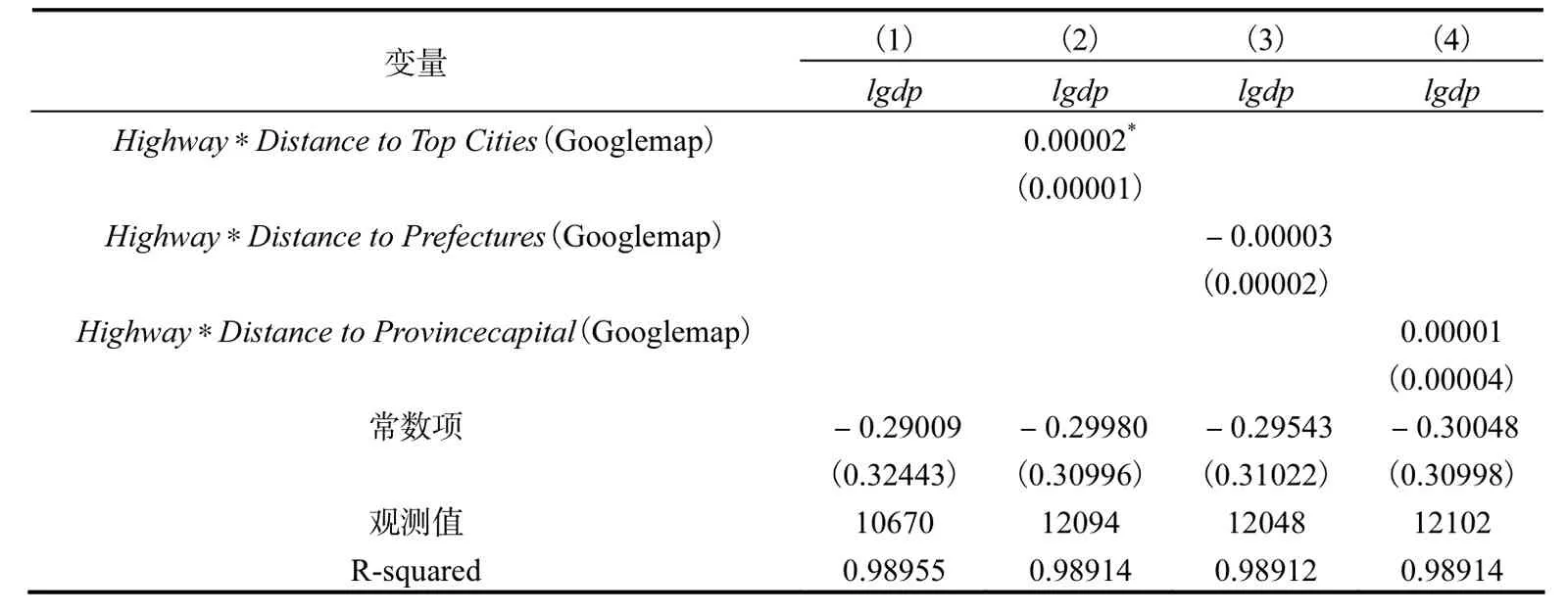

表8給出了基本回歸結果。第(1)至(3)列的被解釋變量為國民生產總值 GDP的對數值,分別引入每個縣通過ArcGIS計算的最近大城市距離、GoogleMap計算的真實高速行駛距離以及距所在市政府所在地距離三個變量與高速公路是否開通的交叉項。第(1)、(2)列的回歸結果顯示,距離大城市越遠,國家級高速公路開通給帶來的經濟增長效應越大。第(3)列距所在市級政府距離的交叉項為負,但不顯著。第(4)列為距所在省會城市距離的交叉項為正,但不顯著。

表8 距最近大城市、市政府所在地距離的回歸結果

續表8

3.不同區域異質性

在此部分,本文進一步討論高速公路對不同區域的影響,分別分樣本估計東北地區、西部、中部和東部地區①這里東北地區為黑龍江、吉林和遼寧三省;東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南共11個省份;中部地區包括山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西共10個省份;西部地區包括四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 9個省或自治區。。表9顯示對于國家級高速公路的開通對于中部地區 GDP和人均 GDP均存在顯著正向作用,其中,東部地區的人均 GDP也存在5%水平上的顯著作用。然而,對于東北三省、西部地區,實證結果并沒有發現高速公路能夠顯著促進經濟增長,甚至系數出現負值,均不顯著。表10進一步引入每個城市距離最近大城市的距離和高速公路的交叉項。表10第(1)列和第(2)列顯示,對于東北地區、西部地區,高速公路對經濟增長的帶動作用存在明顯異質性。當城市距離大城市很近(約小于1000公里時),高速公路為負向作用;當距離大城市距離大于1000公里,高速公路開通存在正向帶動經濟作用。

表9 分地區回歸結果

續表9

表10 分地區回歸結果:引入距大城市的距離

五、經濟增長效應還是轉移效應?

第三、四部分的實證討論表明高速公路的修建使得連通縣的經濟增長顯著高于非連通縣。事實上,很難區分這部分效應是連通縣自身受益于連接高速公路的增長效應還是其它縣的轉移效應。Redding和 Turner(2014)指出即使在基礎設施修建設計完全外生的情況下,依然無法完全區分兩種效應。Chandra和 Thomson(2000)在估計美國高速公路對各行業經濟影響時通過對高鐵通過站點的鄰近城市回歸,發現了顯著的負向效應。為進一步檢驗高速公路的建設是否存在此種鄰近縣域的轉移效應,本文對所有高速公路沿線但沒有直接通過的縣進行回歸。對于所有被高速公路連通的縣,根據GoogleMap定位并分別查找出其在地域上相鄰的縣,設置變量 Adjacent,取值為1代表該縣在環高速公路帶上。表11給出了從2004年以來所有環高速公路帶縣數的變化,從2004年660個增加至1578個。

表11 高速公路相鄰縣數變化

表12是分別對高速公路連通縣 Highway、環高速公路帶鄰近縣 Adjacent以及二者混合 Highway or Adjacent的回歸結果。第(1)至(3)列被解釋變量為國民生產總值 GDP的對數值,第(4)至(6)列被解釋變量為人均國民生產總值對數值。第(1)列系數Highway是原表6中高速公路的連接效應,第(2)列環高速公路帶鄰近縣 Adjacent的系數為0.027且在1%水平顯著,表明環高速帶鄰近縣比其它控制組國民生產總值在高速連通后高出約0.027%。第(3)列Highway or Adjacent系數是包含所有高速公路連通以及鄰近縣的回歸結果,系數為正的 0.021且在1%水平顯著,表示高速公路的開通對整個環高速帶所有縣域均存在顯著正向的經濟帶動作用。對人均 GDP的回歸結果系數也均為正顯著,混合連通和鄰近縣的結果依然顯著為正的 0.011,再次印證了高速公路開通確實帶來經濟增長,而非重新分配。值得強調的是,與以往文獻的不同,本文的實證分析顯示,國家級高速公路開通后并未觀測到促使經濟活動從高速鄰近縣向連通縣轉移的再分配效應,而是對整個區域的經濟增長效應。

表12 鄰近縣回歸結果

六、結 論

本文利用雙重差分法實證研究2004—2013年間國家級高速公路的修建是否能夠帶動地方經濟的發展。在文章中首先討論了是否高速公路的修建存在內生性。考慮到高速公路修建可能存在的政治、經濟目的,文章首先定義研究樣本為所有縣級經濟,剔除所有地級市市轄區樣本。隨機效應probit回歸顯示一個縣對應的滯后 GDP并沒有顯著作用于該縣被高速公路連接的概率,因而高速公路的修建并不存在內生性。其次,本文通過事件研究法檢驗雙重差分事件組和對照組是否具有相同的趨勢。本文的主要實證結果顯示國家級高速公路的連通對所連通的縣有顯著的經濟帶動作用。其中,高速公路連通縣比其它控制組國民生產總值高出約1.4%,人均國民生產總值高出約1.7%;相對于第一、第三產業,第二產業受高速公路開通的影響最為顯著;距離大城市越遠、規模越小的縣城越容易受到高速公路連通帶來的正向經濟帶動作用。本文還進行了分地區樣本回歸,實證結果顯示高速公路開通對東部、中部地區經濟增長的帶動作用更為明顯,而在東北地區和西部地區,國家級高速公路開通對經濟的帶動作用存在異質性。此外,對鄰近縣的實證結果顯示,高速公路的連通不僅影響其直接連通的縣城,對其所有鄰近的縣也存在促進作用。

高速公路的建設需要中央和各級地方政府均投入大量的人力、物力和資金,因而有效評估高速公路等基礎設施建設的經濟效應具有現實意義。本文的實證研究在一定程度上可以為政府在以后有關基礎設施建設的方案制定、路線選擇以及政策評估提供一定參考。