北朝佛教刻經隸書的分期與類型分析

段為民

北朝佛教刻經規模空前,其書法特點也非常突出,尤其是刻經隸書,無論在隸書的推陳出新上,還是在書法藝術的審美意義上,都取得了很大成就,在中國書法史上是一種特殊而重要的文化現象。

根據現有資料來看,北朝佛教刻經隸書的分布有以下特點:時間上,集中于北齊時期,另有稍早的東魏及稍后的北周等;空間上,以山東、河北地區為多,另有河南、山西等地;形式上,主要有摩崖刻經、石窟壁經、刻經碑三種形式。

一、北朝佛教刻經隸書的分期

北朝佛教刻經起源于十六國時期的北涼石塔,這種石塔由基座、塔身、覆缽、相輪、寶蓋五部分構成,其中塔座上刻發愿文,塔身上刻經文,內容主要是《增一阿含經》《佛說十二因緣經》。這些石刻主要是隸書,并且多是摻雜楷法的隸書,施安昌稱之為“北涼體”,主要特征:“字形方扁,在隸楷之間。上窄下寬,往往有一橫或者撇、捺一筆甚長。豎筆往往向外拓展,加強了開張的體勢,富于跳躍感。特別是橫筆,起筆出鋒下頓,收筆有雁尾,中間是下曲或上曲的波勢,成兩頭上翹形式。碑版上尤為突出,可謂犀利如刀,強勁如弓。點畫峻厚,章法茂密,形成峻拔、獷悍的獨特風格。”[1]

到了北朝時期,刻經重心逐漸東移,轉至黃河中下游地區。從書法角度看,作為刻經主要書體的隸書,經歷了三個階段。

第一階段是東魏時期。這一時期的刻經隸書,主要有山東曲阜勝果寺的《金剛經》碑,刻于東魏天平四年(537年)。

北朝前期,隸書很少有發現,特別是北魏書壇,“隸書幾乎一片空白”[2]。到了東西魏時期,隸書開始重新出現,此后一直到北齊北周未再間斷,刻經隸書也基本如此。北魏時期,刻經本就不多,目前所知有五品,都是魏書。東西魏時期,共有六品,東魏四品,分別是東魏天平四年(537年)山東曲阜勝果寺的《金剛經》碑、東魏武定二年(544年)山東濟南黃石崖的《大般涅槃經偈》和《法華經偈》以及沒有確切紀年的是河南河內縣的《金剛經》碑;西魏有二品,分別是西魏大統十三年(547年)河南禹縣的《高王經》碑及無紀年的河南洛陽的《心經》。

根據現有資料可知,有一品是隸書,即山東曲阜勝果寺的《金剛經》碑。該碑出土于曲阜勝果寺遺址,現藏日本東京大學文學部。書風雜糅了魏書與隸書特色,所以,也有人斷其為魏書。總體來看,隸書的成分更多一些。

第二階段是北齊時期。北朝的隸書到北齊時期又興盛起來,出現了大量的隸書作品,應用范圍也非常廣泛,包括碑刻、墓志、造像記等,但是,質量都不是很高,“如果說,魏晉隸書尚還保留著一定的漢隸筆風的話,東魏西魏以后的隸書,則徹底拋棄了這些內容,而僅以華媚的品格展現于世了”[2]。

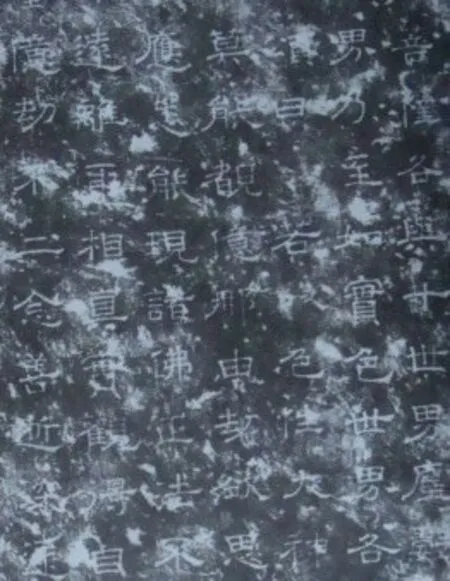

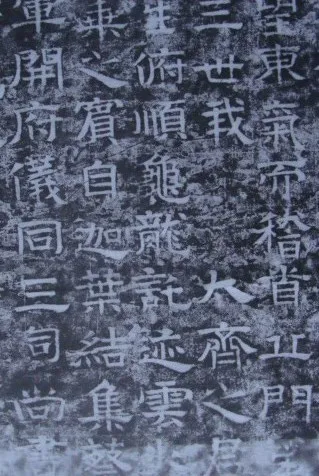

圖1 河北南響堂《華嚴經》

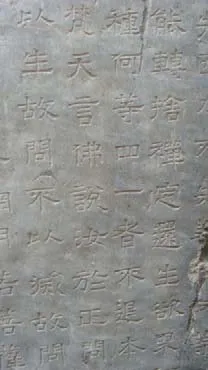

圖2 中皇山《思益梵天所問經》

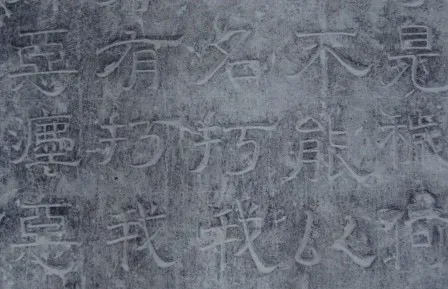

圖3 石佛寺《大方廣華嚴十惡品》

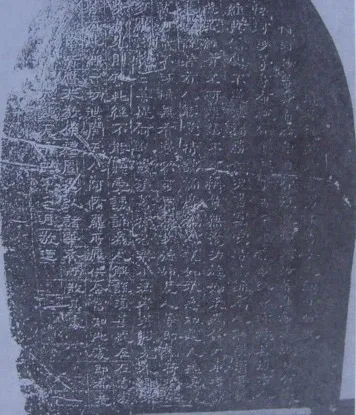

圖4 安陽小南海刻經

圖5 曲阜勝果寺《金剛經》碑

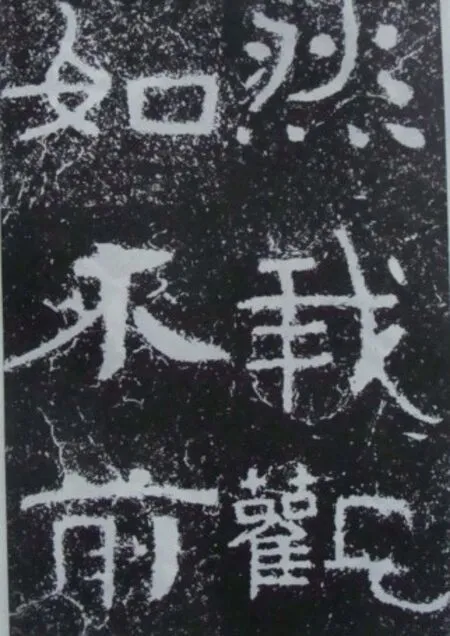

圖6《唐邕寫經碑》

圖7 鄒城葛山刻經

這一時期的刻經書法也呈現出了這樣的特點,即隸書占了大部分。不僅數量多,范圍也廣,無論是山東、河北還是河南,都有隸書刻經,尤其是山東、河北地區,隸書刻經更是占多數。

北齊初期的刻經隸書承魏晉余緒,如河南安陽縣善應鎮小南海鱉蓋山刻經(560年),受時風影響,作品中也時常出現一些篆書寫法,有些生硬造作;字形上看,多是一些小字作品。中后期的刻經隸書,一部分延續了魏晉隸書特點,如河北邯鄲北響堂山的《維摩詰經》;另一部分刻經隸書則展現出了新的面貌,主要是山東、河北的摩崖刻經,如山東泰山的《金剛經》、洪頂山刻經、“大空王佛”題名等。這類隸書,由于特殊的載體——摩崖,所以字形較大;書法上,融合篆、隸、楷書于一體,個性特點突出。日本東京學藝大學相川政行先生曾評價其特點:“字形大小、點畫的長短、肥瘦的變化等,有隸書的方正和篆書的嚴謹等多種書風,整體上以圓筆的書風參差的樣式來展現出多種書體。毫無疑問,這是精通篆隸筆法的優秀書法家的杰作。”[3]

第三階段是北周時期。這一時期的刻經,數量較少,實際上是北齊刻經的延續,主要在今山東鄒城的鐵山、崗山、葛山。這三座山的刻經,與鄒城尖山北齊時期的刻經,被后人稱為鄒城四山摩崖。它們時間上相距不長,空間上相距不遠,藝術風格非常相近,以大字居多。葉昌熾《語石》中曾記載:“鄒嶧之間尖山亦武平中刻。葛山、崗山、小鐵山諸經,皆周大象中刻,世謂之四山摩崖。其字徑尺,妥帖力排奡,巨刃摩天揚。曾見拓本,高于人者兩束,非列長筵,兩人翼而舒之,無從批閱。若裝池,則只能仿推篷式,以兩字為一頁,庋藏斗室不能容。”[4]

綜合來看,北朝佛教刻經隸書第一階段的東魏時期,刻經數量較少,也沒有明顯的特征;第二階段的北齊時期,數量巨大,形式多樣,書法特點突出,既有小字,也有大字榜書;第三階段的北周時期,刻經實際還是在原北齊境內,數量不多,以摩崖大字為主。

二、北朝佛教刻經隸書的類型與特點

北朝佛教刻經隸書可以分為兩大類型,一類是比較典型地具有通常大家都認為的隸書的特點,如橫、撇、捺、折、鉤等筆畫都符合典型隸書的典型筆畫特征;另一類是北朝特有尤其是北朝佛教刻經特有,這類隸書,以隸書為體,結體上開張洞達,筆法上取篆籀之圓渾融于隸法之中,參以魏書筆意,代表了北朝刻經隸書的最高水平。

我們先分析第一種類型,即具有典型隸書特征的刻經隸書。總體來看,這類隸書的筆法都符合隸書的筆法特征,比如橫、撇的收筆處作雁尾狀,撇的收筆重按回鋒,豎鉤要么寫作向左的弧狀,要么以豎代替,等等。細細看來,我們還可以把它分為四類。

第一類,主要有河北南響堂《華嚴經》(圖1)[5]、河南香泉寺《華嚴經》等,書寫工整,體態端正,規范安詳,筆畫纖巧從容,流露著一種清秀之氣,筆畫、結體都較少變化。長橫多逆鋒圓起,中間提筆,然后按下以波挑出鋒收筆;撇畫多數在末端重按回鋒收住;轉折處用筆圓轉。總體風格和東魏時的《元延明妃馮氏墓志》等相仿。

第二類,主要有河北北響堂《維摩詰經》、《摩訶般若經(十二部經名)》,中皇山《思益梵天所問經》(圖2)、南響堂《觀世音經?普門品》等。這類作品結構平正,橫畫起筆銳利,且多由左上往右下切入,收筆處稍按即出;單人旁的短撇一般作折角狀;撇畫收筆處或直接提筆出鋒,或重按回鋒。

第三類,主要有山東巨野石佛寺《大方廣華嚴十惡品》(圖3)[6]163、兗州金口壩“當是知諸”殘經等。其特點是橫畫起筆多以圓勢,收筆處波挑不是太重,筆鋒向上;撇筆末尾處多重按之后出鋒;捺筆幾乎都刻意加重;有些字如“白”的中間一橫、“口”的上部、“皆”下部的中間一橫等,都變態而出。

第四類,有河南安陽小南海北齊乾明元年刻經(圖4)[7]、《華嚴經偈贊》等,體勢以縱長為主,波挑分明。橫折彎鉤、豎彎鉤等筆畫都非常圓滑,收筆處尖鋒出鋒而收;捺腳、戈鉤和波挑橫的收筆角度差不多,大約45度。

總體來看,這種類型的隸書主要是承繼魏晉隸書遺風。北魏諸朝,都十分重視東漢《熹平石經》、曹魏《正始石經》,把它們奉為經典、正宗,作為通行全國的統一標準。這兩部石經,對魏晉南北朝的影響尤其是北方的隸書影響特別大。北魏時期,石經在洛陽。東魏都鄴城,石經也遷至鄴城。北齊時期,更是奉漢魏石經為圭臬。《北齊書》卷四記載:“(天保元年,550年)八月,詔郡國修立黌序,廣延髦俊,敦述儒風。其國子學生亦仰依舊銓補,服膺師說,研習禮經。往者文襄皇帝所運蔡邕石經五十二枚,即宜移置學館,依次修立。”[8]53《北齊書》卷六記載:“(皇建元年,560年)八月,……又詔國子寺可備立官屬,依舊置生,講習經典,歲時考試。其文襄帝所運石經,宜即施列于學館。”[8]83兩道詔書,確立了漢魏石經的經典地位。當然,石經本是作為典籍的權威版本,但其書法影響也是顯而易見的,北方許多書家都受其影響,如北魏的江式、北齊的張景仁等。北朝刻經中的河南安陽小南海北齊乾明元年刻經、《華嚴經偈贊》、河北北響堂《維摩詰經》、《摩訶般若經(十二部經名)》、中皇山《思益梵天所問經》、南響堂《觀世音經?普門品》等,無論用筆還是結體,都源于漢魏石經,其中《正始石經》的影響更為明顯。北齊時期,鄴城地區刻經隸書較多,也應當跟石經運到鄴城有直接關系。

第二種類型的刻經隸書,總體特征是以隸法為主,融以篆法,參以楷法,這是北朝中后期隸書的特色,而刻經隸書尤為明顯,也尤為出色。我們把它分為三類。

第一類,主要有山東東平海檀寺《觀世音經》題記、曲阜勝果寺《金剛經》碑[6]1154(圖5)[6]155等,是魏書、隸書的融合。《金剛經》碑魏書和隸書雜糅,乍看似是魏書,細審很多橫畫、撇畫又是隸書寫法,結合得也算自然,整體感覺有些像北涼石塔的風格。

第二類,包括兗州金口壩《文殊般若經》碑(之一)殘石、南響堂《文殊般若波羅蜜經》、北響堂《無量義經》、《唐邕寫經碑》(圖6)[5]等,這類作品也是隸楷雜糅。金口壩《文殊般若經》殘石的結體是隸書架勢,多數筆畫如長橫、捺等也是隸法,有些字如“相”“福”“非”則是楷書,隸楷結合得比較和諧,總體感覺秀麗典雅。南響堂《文殊般若波羅蜜經》、北響堂《無量義經》、《唐邕寫經碑》從筆法到結體都十分相似,用筆隸楷相間,橫畫收筆處或寫作雁尾,如“軍”“其”等,或以楷法收,如“響”“唐”等;豎鉤的鉤或省略或向左平勢尖出。筆畫肥腴,結體也寬和,取橫勢,中間疏朗。

楊守敬曾說:“又如《西門豹祠堂》《唐邕寫經》諸石刻,皆是一家眷屬,若楊太真之肥不傷雅,皆北齊杰作。”[9]

第三類,包括泰嶧山區的刻經大字、佛名題刻,河北地區的大字佛名題刻,如泰山經石峪的《金剛經》、鄒城四山摩崖(圖7)[10]、洪頂山的“大空王佛”名等。這類作品,從筆法上看,以圓為主,方圓兼施,用筆沉穩,骨力內含,凝練的線條更多地具有篆籀的神韻,起筆、行筆、收筆及轉折之處提按都不太明顯,既含蓄又不乏靈動,有些筆畫如經石峪的“祇”的末筆,非常舒展,洪頂山“大空王佛”的“佛”字的末筆既穩健又灑脫,極像漢碑《石門頌》中“命”的末筆,洪頂山刻經中,大部分的走之旁都由左上向右下行筆,于凝重之中又見縱逸。

從結體上看,取平整、寬博之勢,端莊平正,神氣如一。筆畫多是橫平豎直,是明顯的隸法。有些字如經石峪的“我”“阿”呈左低右高,似是吸取西晉寫經隸書之法;“結體寬綽,正面取勢;或疏或密,因字從宜”[11]。

包世臣說:“北魏書,《經石峪》大字、《云峰山五言》、《鄭文公碑》、《刁惠公墓志》為一種,皆出《乙瑛》,有云鶴海鷗之態。”[12]他認為,經石峪《金剛經》和《鄭文公碑》“為一種”,并且贊其有“云鶴海鷗之態”,應該都算中肯之言。

這類隸書從容、靜穆、淳厚、寬博,“思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠”[13],充分體現了一種“中和”之美。《禮記?中庸》說:“喜怒哀樂之未發謂之‘中’,發而皆中節謂之‘和’。‘中’也者,天下之大本也;‘和’也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”[14]在儒家看來,“中和”是一個人道德修養的最高境界,人的道德修養如能達到“致中和”的境界,那么世界將會變得非常和諧。佛教文化傳入中土,吸收了儒家文化這一思想,在佛陀的形象塑造、佛教繪畫風格等方面,都有所體現。比如龍門奉先寺盧舍那佛像的莊靜典雅、慈和親切,令人仿佛感到了佛的無涯的襟懷,無盡的慈愛,無窮的睿智,無限的溫暖。刻經隸書顯然也在這方面做了探索,并且取得了成功,這類作品,無疑代表了北朝刻經書法甚至是北朝書法的最高成就。康有為評鄒城四山摩崖時說:“《四山摩崖》通隸楷,備方圓,高渾簡穆,為擘窠之極軌也。”[15]從形神兩方面指出了刻經大字的特點,確是得三昧之言!