5例神經型布魯菌病的臨床與實驗室特征

許晶晶,朱玉秋,鄧麗華,張 麗,顧 兵

(徐州醫科大學附屬醫院,江蘇 徐州 221000)

布魯菌病又稱波浪熱,是由布魯菌引起的人畜共患傳染病,全世界每年新發病例超過50萬例,男女比例為2︰1[1]。1985年世界衛生組織(WHO)布魯菌病專家委員會把布魯菌屬分為6個種,即羊種、牛種、豬種、綿羊型副睪種、沙林鼠種及犬種。其中,羊布魯菌也稱馬耳他布魯菌,致病力最強,可通過破損的皮膚黏膜、呼吸道和消化道等途徑進行傳播,引起人布魯菌病。神經型布魯菌病最早于1896年由Hughes報道,是布魯菌病少見且嚴重的并發癥,發生率約為1.7%~10.0%[2],病死率為0~7%[3];常表現為腦膜炎、腦膜腦炎,還可表現為蛛網膜下腔出血、腦膿腫、腦梗死、單純顱高壓綜合征、視神經乳頭炎、精神行為異常、吉蘭-巴雷綜合征等[4]。該病臨床表現多樣,當患者以神經系統局部癥狀為首發癥狀就診時,若臨床醫生對本病認識不足,很容易造成誤診、漏診。因此,本文對某院神經內科2015年1月—2017年6月收治的5例神經型布魯菌病的臨床表現和實驗室結果進行分析,以提高臨床醫生對神經型布魯菌病的認知。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集某院2015年1月—2017年6月神經內科收治的5例神經型布魯菌病患者臨床資料,其中男性3例,女性2例。5例患者均有發熱、頭痛等癥狀,且有牛羊接觸史或牛羊制品食用史:其中3例是從事牛羊養殖的農民,1例是從事牛羊肉買賣的個體經營者,1例是曾食用未熟透的牛羊肉串的普通職員。5例患者均行腰椎穿刺術,抽取腦脊液培養,培養報陽后轉種至血平板上,培養48 h后,經法國梅里埃VITEK 2 Compact全自動微生物鑒定儀鑒定為馬耳他布魯菌。

1.2 研究方法 回顧性分析5例神經型布魯菌病患者的臨床資料,主要包括性別、年齡、職業、就診時主要癥狀;腦脊液壓力、常規、生化、免疫球蛋白,腦脊液培養,腦部影像學檢查;血常規、血清轉氨酶、超敏C反應蛋白、血清抗體凝集試驗、血培養;用藥情況及療效等。正常值如下:側臥位腰椎穿刺術腦脊液壓力70~180 mmH2O,生化葡萄糖2.20~3.90 mmol/L,氯濃度119~129 mmol/L,蛋白含量0.15~0.45 g/L,免疫球蛋白IgG 0~34 mg/L,免疫球蛋白IgA 0~5 mg/L,免疫球蛋白IgM 0~1.3 mg/L。

2 結果

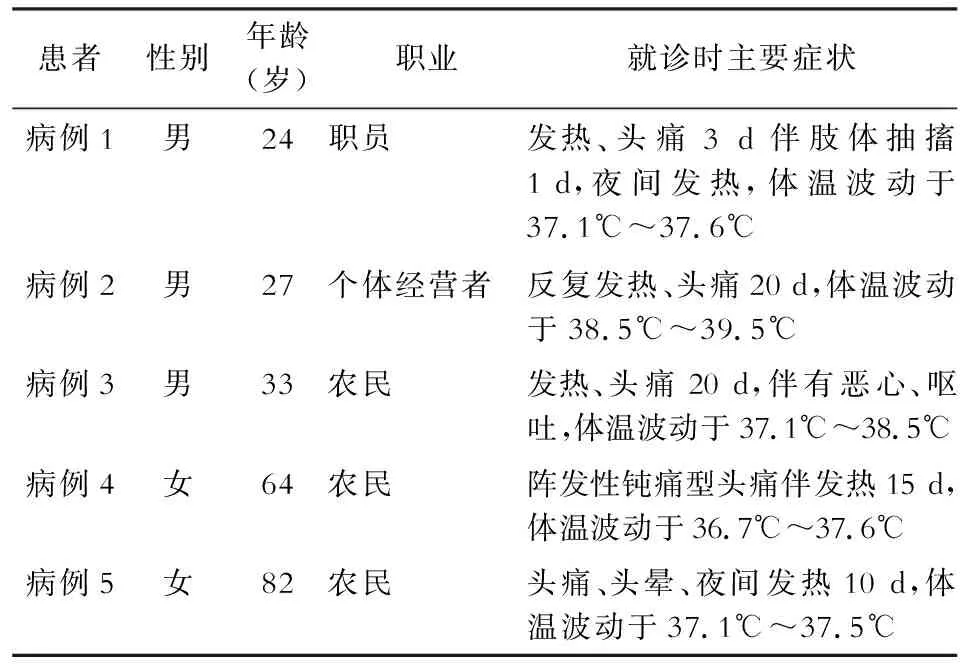

2.1 臨床資料 5例患者就診時的主要癥狀均以發熱伴頭痛、頭暈為主,發熱大多為波狀熱,其中1例患者發熱時伴有肢體抽搐;1例患者伴有惡心、嘔吐,就診前曾誤認為是上呼吸道感染引發的發熱、頭痛,自行服用頭孢類抗生素,無好轉;1例老年女性患者伴有多發性腦梗死。見表1。

表1 5例神經型布魯菌病患者的臨床資料

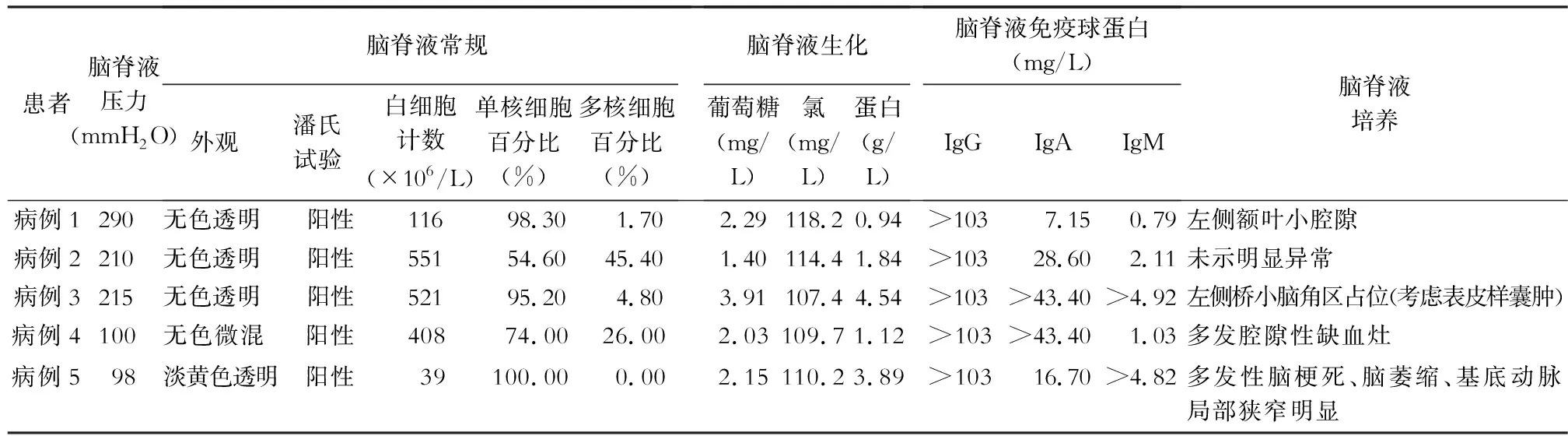

2.2 神經系統資料 5例患者入院后完善各項輔助檢查包括腦部影像學檢查,經過眼底檢查未見異常后于入院3 d內行腰椎穿刺術,術中取左側膝胸臥位,穿刺取腦脊液送檢,5例患者均培養出馬耳他布魯菌。其中3例患者顯示顱內壓增高,2例患者顱內壓正常。腦脊液常規顯示5例患者潘氏試驗均呈陽性,白細胞計數均增高,單核細胞百分比均高于多核細胞百分比。腦脊液生化顯示3例患者葡萄糖水平降低,1例正常,1例略高于正常;5例患者氯濃度均降低,蛋白含量均增高。腦脊液免疫球蛋白IgG、IgA均高于正常范圍數倍以上,IgM 3例增高,2例正常。4例患者腦部影像學檢查顯示異常。見表2。

表2 5例神經型布魯菌病患者神經系統資料

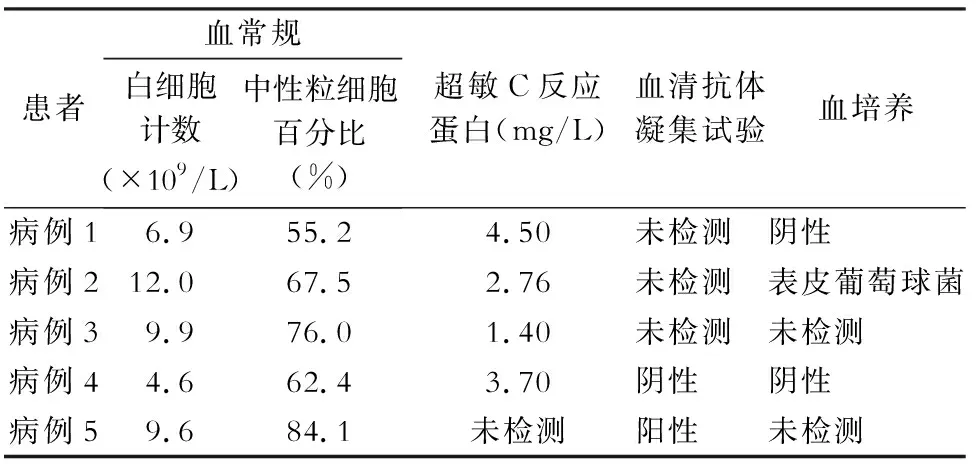

2.3 血液實驗室檢查 5例患者肝功能(丙氨酸氨基轉移酶、天門冬氨酸氨基轉移酶、γ-氨基轉肽酶)均正常。5例患者血常規結果顯示白細胞計數2例正常,3例略高,最高為12×109/L;中性粒細胞百分比為55.2%~84.1%。除1例患者未檢測超敏C反應蛋白外,其余4例患者均為正常。有3例患者未檢測血清布魯菌抗體試管凝集試驗,1例為陽性,1例為陰性。3例患者行血培養,其中1例患者檢出表皮葡萄球菌。見表3。

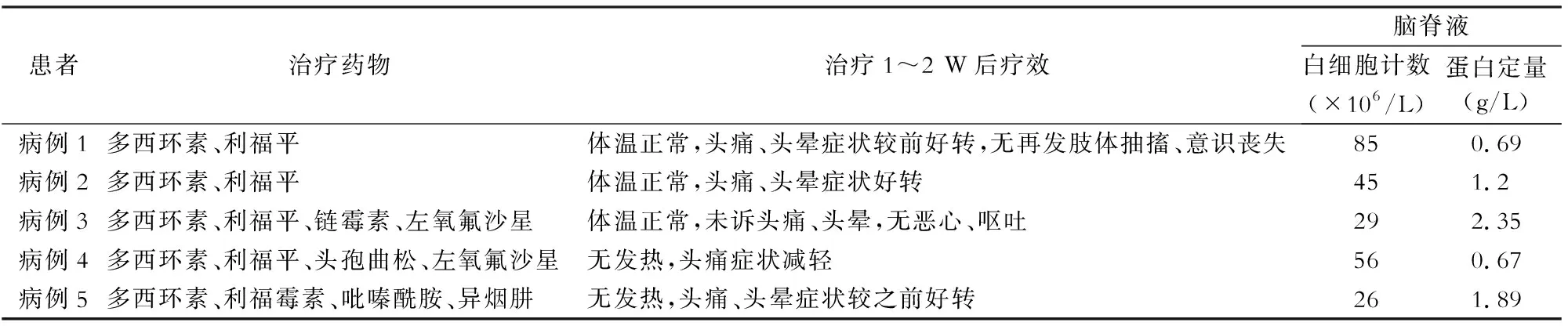

2.4 治療與療效 5例患者均使用多西環素聯合利福平或利福霉素治療,用藥治療2 W后,患者體溫均恢復正常,頭痛、頭暈癥狀均有所改善;腦脊液白細胞計數和蛋白定量均有所下降。見表4。

表35例神經型布魯菌病患者血液實驗室檢查結果

Table3Blood laboratory examination results of 5 patients with neurobrucellosis

患者血常規白細胞計數(×109/L)中性粒細胞百分比(%)超敏C反應蛋白(mg/L)血清抗體凝集試驗血培養病例16.955.24.50未檢測陰性病例212.067.52.76未檢測表皮葡萄球菌病例39.976.01.40未檢測未檢測病例44.662.43.70陰性陰性病例59.684.1未檢測陽性未檢測

表4 5例神經型布魯菌病患者的治療經過與療效

3 討論

關于神經型布魯菌病的診斷,Yetkin等[5]回顧1999—2004年中305例確診為布魯菌病患者的臨床資料和Guven等[6]于2013年報告了48例神經型布魯菌病患者的臨床及診斷特征,結果顯示,從腦脊液中分離培養出布魯菌是診斷神經型布魯菌病最準確、最直接的方法,但培養陽性率低且耗時長。布魯菌一般在血瓊脂平板上培養48 h后可見細小灰色不溶血的菌落,通過全自動微生物鑒定儀或者質譜儀進行鑒定。布魯菌病血清學方法目前大多使用虎紅平板凝集試驗用于布魯菌病初篩,再用試管凝集試驗檢測抗體滴度。

本組5例患者中有1例患者腦脊液培養出馬耳他布魯菌,但血清抗體試管凝集試驗卻是陰性,考慮該患者為布魯菌病慢性期。目前,大多數疾病預防與控制中心的血清學試驗只能做虎紅凝集和試管凝集試驗。試管凝集試驗是我國布魯菌病診斷的主要試驗,檢測IgM敏感性較高,對部分慢性期布魯菌病患者無法顯示陽性反應結果,且患者抗體滴度達不到診斷水平,易造成誤診和漏診。診斷慢性期布魯菌病應使用以檢測不完全抗體為主的抗人球蛋白試驗和補體結合試驗,此類試驗過程繁瑣,試劑難以獲取,大部分疾病預防與控制中心和醫院均未開展。

5例患者的腦脊液實驗室檢查相同特點為白細胞計數增高且以單個核細胞百分比增高為主,氯濃度降低,蛋白含量增高,腦脊液免疫球蛋白高于正常范圍數倍以上。布魯菌主要在人體網狀內皮系統的細胞內繁殖,能夠侵犯巨噬細胞、淋巴細胞并阻礙其凋亡,從而延長細菌在體內生存的時間,增加神經系統感染的機會[7]。布魯菌釋放的內毒素能夠誘導以單核細胞浸潤為特征的變態反應性炎癥,形成慢性病變。2例患者血白細胞數正常,3例稍高,但均<12×109/L;除1例患者未測血清超敏C反應蛋白外,余4例患者血清超敏C反應蛋白值均為正常。5例患者的肝功能均正常。本地區一項39例布魯菌病患者的研究[8]顯示,96.7%的布魯菌病患者血清超敏C反應蛋白升高,76.9%的患者血白細胞計數正常,56.4%的患者肝功能異常。本研究中5例神經型布魯菌病患者在血白細胞計數、肝功能兩個實驗室指標與上述研究中的布魯菌血癥患者有差異,考慮可能本研究中神經型布魯菌病進展緩慢,布魯菌感染引起的其他系統并發癥尚較輕。

本研究中有4例患者的影像學檢查異常。盡管影像學檢查缺乏特異性診斷表現,但一些影像對該病的診斷具有提示意義,并且是鑒別診斷必不可少的手段。Al-Sous等[9]研究了23例布魯菌病患者的神經系統影像,主要發現以下3種表現:炎癥反應、白質損害、血管損傷。炎癥反應表現為肉芽腫形成,腦脊髓膜或神經根強化,可通過實驗室檢查與其他的感染性疾病,如結核病、霉菌感染、類肉瘤病等鑒別。神經型布魯菌病中腦血管受損主要通過兩種機制,第一種機制是細菌性動脈瘤的破裂,另一種機制是血管的炎癥過程參與,尤其是動脈炎[10]。

神經型布魯菌病臨床少見,臨床表現形式多樣,故易造成漏診、誤診。臨床工作中遇到無法用其他神經系統疾病解釋的神經系統癥狀時,臨床醫生除了及時進行腦脊液常規、生化、免疫學等檢查外,還應該仔細詢問患者有無牛羊接觸史和牛羊制品食用史,及時進行腦脊液培養和布魯菌抗體凝集試驗,積極開展其他針對神經系統布魯菌感染的快速診斷方法,提高對該病的診斷能力。作為少見且具備傳染性的細菌,布魯菌應該引起各醫院微生物實驗室的重視,分離、涂片和染色最好在生物安全柜中操作,并且及時做好實驗室環境的消毒,以防止氣溶膠對醫務人員的感染。

[參考文獻]

[1] Skalsky K, Yahav D, Bishara J, et al. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials[J]. BMJ, 2008, 336(7646): 701-704.

[2] 許莉,牛松濤.神經系統布氏桿菌病研究現狀[J].中華神經科雜志,2009,42(10):706-708.

[3] Akdeniz H, Irmak H, Anlar O, et al. Central nervous system brucellosis: presentation, diagnosis and treatment[J]. J Infect, 1998, 36(3): 297-301.

[4] Habeeb YK, Al-Najdi AK, Sadek SA, et al. Paediatric neurobrucellosis: case report and literature review[J]. J Infect, 1998, 37(1): 59-62.

[5] Yetkin MA, Bulut C, Erdinc FS, et al. Evaluation of the clinical presentations in neurobrucellosis[J]. Int J Infect Dis, 2006, 10(6): 446-452.

[6] Guven T, Ugurlu K, Ergonul O, et al. Neurobrucellosis: clinical and diagnostic features[J]. Clin Infect Dis, 2013, 56(10): 1407-1412.

[7] Tolomeo M,Di Carlo P,Abbadessa V,et a1.Monoeyte and lymphocyte apoptosis resistance in acute and chronic brucellosis and its possible implications in clinical management[J].Clin Infect Dis, 2003, 36(12): 1533-1538.

[8] 張麗,鄧麗華,蔣新穎,等.蘇北地區39例布魯菌病的臨床與實驗室分析[J].國際檢驗醫學雜志,2016,37(15):2052-2054.

[9] Al-Sous MW, Bohlega S, Al-Kawi MZ, et al. Neurobrucellosis: clinical and neuroimaging correlation[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2004, 25(3): 395-401.

[10] Adaletli I, Albayram S, Gurses B, et al. Vasculopathic changes in the cerebral arterial system with neurobrucellosis[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2006, 27(2): 384-386.

[11] 王輝,任健康,王明貴.臨床微生物學檢驗[M].北京:人民衛生出版社,2015.

[12] 中華人民共和國衛生部醫政司,衛生部合理用藥專家委員會.國家抗微生物治療指南[M].北京:人民衛生出版社,2012.

[13] Erdem H, Ulu-Kilic A, Kilic S, et al. Efficacy and tolerability of antibiotic combinations in neurobrucellosis:results of the Istanbul study[J].Antimicrob Agents Chemother, 2012, 56(3): 1523-1528.

[14] Budnik I, Fuchs I, Shelef I, et al. Case report:unusual presentations of pediatric neurobrucellosis[J]. Am J Trop Med Hyg, 2012, 86(2): 258-260.

[15] Erdem H, Kilic S, Sener B, et al. Diagnosis of chronic brucellar meningitis and meningoencephalitis: the results of the Istanbul-2 study[J]. Clin Microbiol Infect, 2013, 19(2): E80-E86.

[16] Yousefi-Nooraie R, Mortaz-Hejri S, Mehrani M, et al. Antibiotics for treating human brucellosis[J]. Cachrane Database Syst Rev, 2012, 10: CD007179.