收入水平與農民工相對剝奪感的代際差異

歐陽博強 張廣勝

內容提要:在社會分層及農民工內部分化加劇的背景下,收入水平對農民工相對剝奪感的影響是否存在代際差異?本文利用中國綜合社會調查項目數據,采用Bootstrap中介檢驗方法和結構模型的分析表明:收入水平對農民工相對剝奪感的影響存在代際差異;對于原生代農民工,收入增加能顯著降低經濟剝奪感和社會剝奪感,且社會公平感會產生中介效應;對于新生代農民工,收入增加對降低經濟剝奪感具有顯著作用,但對降低社會剝奪感并不顯著,且社會公平感不產生中介效應。因此,在引導勞動力的鄉城轉移上,應當考慮農民工的代際分化,同時通過進一步增加收入來源、創業扶持、公共服務供給等措施降低農民工的相對剝奪感。

關鍵詞:農民工;相對剝奪感;社會公平感;中介效應

中圖分類號:F3046? 文獻標識碼:A? 文章編號:1001-148X(2018)03-0162-09

收稿日期:2017-12-25

作者簡介:歐陽博強(1989-),男,湖南郴州人,沈陽農業大學經濟管理學院博士研究生,研究方向:農業經濟理論與政策;張廣勝(1970-),本文通訊作者,男,河南信陽人,遼寧大學商學院教授,管理學博士,研究方向:人力資本與勞動力流動、農業經濟管理。

基金項目:國家自然科學基金面上項目,項目編號:71273179;遼寧省高等學校創新團隊項目,項目編號:WT2015009;遼寧省特聘教授支持計劃項目,項目編號:2013-49。

中國經濟經歷了近40年的快速增長,人民收入水平和生活質量整體得到了大幅提升。但經濟迅速增長的同時,社會分化、階層差距以及財富分配不均等問題也在不斷凸顯,特別是農民的社會不公平感、生活壓迫感等在日益加劇(Brockmann et al,2009),倒逼大量農民外出務工,以期提升收入水平和獲取更高的社會階層認同。自改革開放以來,中國農民工規模不斷擴大,截至2016年,全國農民工總量已達28171萬人。外出務工長期以來成為農民工增加收入的重要方式(李恒,2006;徐廣路等,2016),對降低農民工的橫向、縱向和遠期剝奪感具有顯著作用(倪志良等,2016;徐廣路等,2016)。但也有研究認為農民工收入增加并不能降低其相對剝奪感。蘇群等(2016)認為農民工外出務工會增加其在工作時間、工作待遇以及社會保障等方面的被剝奪概率,進一步增加了農民工的客觀經濟剝奪感和主觀心理剝奪感。潘毅等(2009)發現農民工進城務工沒有獲得較大的歸屬感,在城市生活的滿意度也較低,從而導致更加強烈的相對剝奪感。同時,在當前農民工(特別是青年農民工)比較強烈的市民化意愿下,城鄉戶籍差異所導致的“不均等”也給農民工帶來極大的相對剝奪感(胡軍輝,2015)。因此,農民工收入增加對其相對剝奪感變化的影響在相關的研究中并沒有形成統一的結論。而隨著經濟社會的轉型發展,農民工的代際分化已經形成,以1980年出生為界線被分割成的原生代、新生代農民工的特征差異明顯,目前新生代農民工正逐漸成為農民工的主流群體,相對于原生代農民工而言,他們的所處時代背景、成長環境和思想觀念發生了顯著變化,致使整個農民工群體在物質追求、精神追求、人格特征以及行為特征等方面出現了明顯的內部異質性。那么,農民工收入增加對其相對剝奪感具有什么影響?這種影響在不同代際之間是否存在差異?本文擬利用2013年中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)數據,分析收入水平對農民工相對剝奪感的影響機制,并從社會公平感的角度解釋該影響機制的代際差異,以期為驅動農村勞動力轉移的政策制定提供理論依據。

一、理論分析與研究假說

“相對剝奪”一詞自出現以來并沒有被正式定義和測量,主要用以反映兩者對比之后所產生的失落感(Stouffer,1949),也多用于衡量不平等帶給人的主觀感受(任國強和尚金艷,2011),故“剝奪感”被視為與外界進行比較(包括人與人、人與自然、群體與群體等的比較)后而形成的一種相對心理感知。當然,本文所說的剝奪感也是指相對心理感知,不是指剝奪或者被剝奪的行為,而是指一種被剝奪的主觀心理狀態。從“相對剝奪”的原始釋義來看,之所以會出現剝奪的心理感知主要取決于相對不公平的待遇或者認知,無論是和外界的橫向比較,還是和自身的縱向比較,最可能都會首先反映在社會公平的主觀感受上,因此相對剝奪感最容易通過社會公平感進行傳導。人天生就對不公平具有極大的厭惡感(Tricomi,2010),社會不公似乎已經被普遍視為“萬惡之首”。“不患寡而患不均”的傳統價值觀念也在中國農村的維系和傳承普遍甚于城市(朱曉和段成榮,2016;倪志良等,2016)。鄰里鄉親、親朋好友的社交網絡和工作關系在農村社會里疊織,極易出現互相攀比的心理(魯元平和王韜,2011),這些不公平觀念和攀比心態比較容易造成社會公平感知的波動,進而產生相對剝奪感。Hirschman(1973)圍繞社會不平等提出了“正向隧道效應”和“負向隧道效應”,認為經濟社會地位低等人群容易產生不滿,但也可能由于樂觀預期而形成激勵,但目前中國社會比較突出的不均等問題致使這種樂觀預期激勵效果不明顯(何立新和潘春陽,2011)。目前許多轉型國家都出現了高收入與不平等分配并存的困境,經濟增長反而造成低收入人群增加,且容易出現社會不公情緒,這種情緒是影響他們相對剝奪感變化的主要因素(Brockmann et al,2009)。因此,社會公平感似乎可以用來衡量現階段農民工相對剝奪感變化的一個重要解釋變量。

那么,收入增加對農民工相對剝奪感的變化是否存在影響?不同代際之間是否存在差異?現有的研究文獻發現收入水平對農民工相對剝奪感的影響比較顯著(Knight,2011;Deaton,2014;王玉龍等,2014;胡美娟等,2011),從收入的絕對量或者總量角度考察這種結論是普遍成立的。但需要注意的是,農民工內部已經出現了異質分化,所以從不同代際出發分析收入水平與農民工相對剝奪感之間的關系更為確切。馬斯洛基于生理需求、安全需求、歸屬感、社會尊重和自我實現由低到高排序構建了五級層次需求理論,認為人們較低層次的需求沒法被滿足時,較高層次的需求就不可能成為新的激勵因素。因此,當最基本的生活需求得不到滿足時,農民工的需求層次將會停留在生存層面。由于生活環境和社會環境的不同,不同代際農民工在需求層次追求上出現了明顯的差異。原生代農民工外出務工的首要目標是賺錢,滿足最基本的生活需求,可能還沒法考慮安全需求,有時甚至需要從事一些危險性工作,盡管他們的經濟社會地位、工作條件和待遇較低,但生活狀況的改善會促使他們對收入預期和社會公平感保持積極態度,不會產生強烈的經濟、社會剝奪感(李培林和李煒,2010)。而新生代農民工外出務工不僅僅是追求高收入,當然和原先在農村相比,收入增加會令他們產生自豪感,在一定程度上會降低其經濟剝奪感,但他們懷揣著“打拼一片屬于自己的天空”的夢想涌入城市,具有更高層次的需求,希望獲得更高的身份認同,然而受戶籍制度等的影響,其歸屬感容易受挫,對生活和事業經常感到迷茫和失望(蘇群等,2016),所以收入水平提高也并不一定會降低其社會剝奪感。

正如前文所述,原生代農民工主要是通過增加收入來滿足生活所需和改善家庭經濟狀況,或僅僅是為了擺脫貧困,增加收入是他們進城工作的終極目標;新生代農民工在注重改變經濟狀況的同時,更加看重自己的社會階層認同,擁有更高的人生追求,增加收入不再是其外出工作的終極目標(羅霞和王春光,2013)。那么,不同代際農民工的這種個體特征差異是否會影響其社會公平感?社會公平感是主觀心理感知,因此不可缺少參照對象。據CGSS2013的調查數據統計顯示,在個體感知上,選擇與所在地居民作為參照組的農民工接近70%,且絕大多數是新生代農民工。新生代農民工傾向于以城市居民作為參照對象,而原生代農民工更傾向于參照農村老家農民(徐廣路等,2016)。通常而言,與老家農民對比的農民工,其社會公平感很自然會反映在收入上,收入相對較多和城市生活體驗會改善其社會公平感。但若與城市居民相比,由于階層、戶籍等差異,農民工收入增加不能像城市居民一樣相應地增加同等待遇,因此,即便比農村農民具有較高的收入,也不會改善他們的社會公平感,收入水平提高對其社會公平感知的改善作用可能會失效。由此可見,收入水平會影響原生代農民工的社會公平感,但并不一定會影響新生代農民工的社會公平感。

綜上所述,本文提出以下兩個理論假說:

假說1:收入水平對原生代農民工的相對剝奪感具有負向影響。具體而言,收入增加會降低原生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感,且社會公平感會產生中介效應。

假說2:收入增加會降低新生代農民工的經濟剝奪感,但不會降低其社會剝奪感,且社會公平感不會產生中介效應。

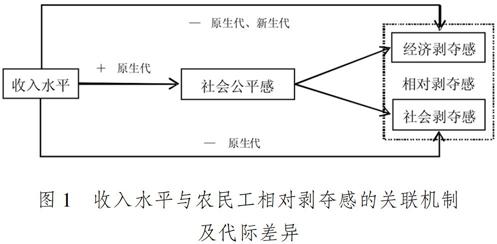

根據理論分析,繪制農民工收入水平與相對剝奪感的作用機制及代際差異的邏輯關系如圖1所示。一方面,農民工收入水平與其相對剝奪感之間具有直接的負向關聯;另一方面,農民工收入水平可通過社會公平感間接作用于相對剝奪感,但存在代際差異。對于原生代農民工而言,收入水平會通過社會公平感對相對剝奪感產生間接影響;但對于新生代農民工而言,收入水平的提高不會使其社會公平感得到明顯改善。

圖1 收入水平與農民工相對剝奪感的關聯機制

及代際差異

二、數據來源與實證設計

(一)數據來源

本文的數據來源于中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)項目2013年的調查數據庫。該項調查始于2003年,目前處于第二期調查階段,第二期調查階段2010-2013年的數據已經公布,2013年調查數據全面反映了中國社會、社區、家庭及個人等多個層次的現實問題,收集了包括北京、上海、廣州、天津、深圳等大都市在內的100個縣(區)和480個村(居委會),涵蓋12000個家庭的樣本特征數據。CGSS數據庫為本文的研究提供了充足的樣本篩選空間,我們從中篩選出擁有農業戶口并從事非農工作的居民作為農民工樣本,剔除各變量缺失值的樣本后,得到2296個有效樣本。基于研究需要,用調查年份與受訪者報告的真實出生年份作差,算出受訪者年齡,并以1980年出生的實際年齡為界對樣本進行分割,得到785個新生代樣本(17-33歲)和1511個原生代樣本(34-72歲),且不同年齡的樣本均有非農工作收入。

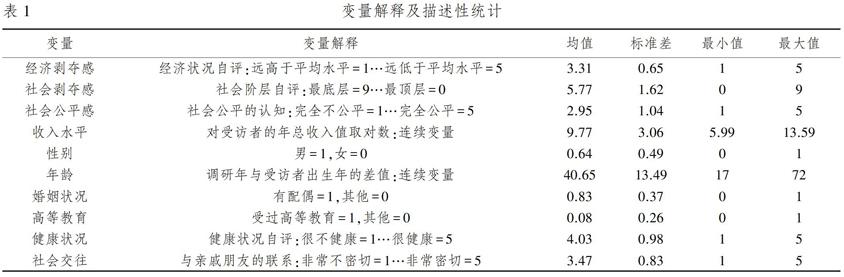

(二)變量說明及描述性統計

被解釋變量。關于相對剝奪感,本文參考Anning Hu和徐廣路等人的方法從經濟、社會兩個維度測量農民工的相對剝奪感。對于經濟剝奪感的測量,以CGSS問卷中受訪者對自身家庭經濟狀況所在5個檔次自評為依據,受訪者一般都會將自己與別人進行比較后給出相應評價,所以他們對自身經濟水平的評價越高,說明經濟剝奪感越低,若受訪者的經濟狀況評價是“遠高于平均水平”,我們對其經濟剝奪感賦值為1,以此類推,若受訪者的經濟狀況評價是“遠低于平均水平”,則賦值為5。至于社會剝奪感,CGSS調查問卷中將受訪者的階層認同設置了10個層級,受訪者根據自身判斷給出自己所在等級所對應的分值,這個分值其實也是他們經過與他人對比而給出的,其給出的分值越高,表示所處的相對社會層級越高,說明其社會剝奪感越低,我們將處于最底層受訪者的社會剝奪感賦值為9,將處于最頂層受訪者的社會剝奪感賦值為0,0并不是意味著不存在社會剝奪感,而是表示社會剝奪感較低。

中介變量。對于社會公平感的測量,在CGSS問卷中設置了“總的來說,您認為當今的社會公不公平?”的問題,以及5個等級的回答選項。這個問題看似受訪者對社會公平與否的評價,但社會公平與否的最終狀態反映在個人上時,通常是以對于某些東西自己沒有而別人有,或者自己擁有較少而別人擁有較多來衡量,所以當受訪者被問及該問題時,一般都會基于這種衡量標準,比照自己的參照對象后做出回答。若受訪者認為完全不公平,我們對其賦值為1,若受訪者認為完全公平則賦值為5。

解釋變量。我們將受訪者報告的個人年總收入作為解釋變量,為盡量消除實證結果的誤差,對個人年收入值取對數處理。

控制變量。為了避免變量遺漏對估計結果造成誤差,本文參考相關文獻選取了包括性別、年齡、婚姻狀況、高等教育、健康狀況以及社會交往等因素作為控制變量。

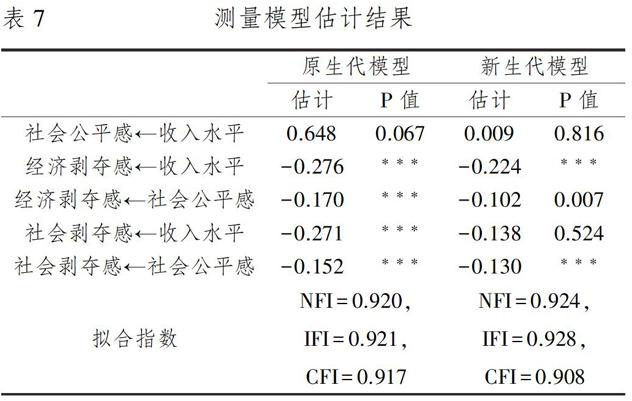

從表1報告的各變量描述性統計情況可知,農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感均較高,但社會公平感的均值略低于中間值。農民工的平均收入水平(對數值)為977;農民工的平均年齡為41歲,說明原生代農民工占比較高;男性農民工占比為64%;農民工健康狀況整體較好,社會交往比較密切;受過高等教育的農民工占比較低。

表2比較了兩代農民工在相對剝奪感、社會公平感和收入水平上的差異。從表2可以看出,原生代農民工平均的經濟剝奪感和社會剝奪感均略高于新生代農民工,同時從圖2和圖3顯示的兩代農民工經濟剝奪感和社會剝奪感的具體分布情況來看也是如此。值得關注的是,雖然原生代樣本的平均收入水平低于新生代,但他們的社會公平感卻優于新生代,這似乎說明如果收入增加對改善農民工社會公平感具有積極作用,那么這一作用對于原生代農民工而言會更加明顯。

(三)實證設計

由于本文的兩個被解釋變量經濟剝奪感和社會剝奪感分別是排序的五分值、十分值變量,可近似看作連續變量,故可以采用OLS或有序的Probit(Ordered Probit)回歸方法建立模型進行實證分析和穩健性比照。首先考察總體樣本,建立模型A11、A21分析收入和控制變量對農民工經濟剝奪感、社會剝奪感的影響;為觀察社會公平感對農民工經濟剝奪感和社會剝奪感的影響,建立模型A12、A22,且通過建立有序的Probit模型A13、A14、A23、A24作為上述模型的對比參考。然后考察分組樣本,建立模型B11、B21、B12、B22觀察收入水平、社會公平感對原生代農民工經濟剝奪感和社會剝奪感的影響;建立模型C11、C21、C12、C22考察收入水平、社會公平感對新生代農民工經濟剝奪感和社會剝奪感的影響。最后,建立模型B3、C3考察收入水平對不同代際農民工社會公平感的影響。

為檢驗社會公平感在收入水平與農民工相對剝奪感之間的中介效應,本文采用Bootstrap中介效應檢驗方法。該方法由Preacher & Hayes(2004)提出,在深入探討的基礎上,Zhao et al(2010)提出的與之相配套的中介效應檢驗程序近年來被國內外學者廣泛參照。雖然都是考察經過中介變量路徑上的回歸系數乘積是否顯著,但該方法克服了原先的逐步回歸法的局限(系數乘積不一定會服從正態分布),大大地提高了有效性。中介檢驗的基本模型:

Y=i+cX+e1(1)

M=i+aX+e2(2)

Y=i+c′X+bM+e3(3)

其中,a為解釋變量影響中介變量的系數估計值,c′和b分別為解釋變量與中介變量共同影響被解釋變量時的系數估計值。

Bootstrap中介效應檢驗的基本分析程序,簡而言之,在確定a×b中介路徑是否顯著后,再檢驗c′。若c′不顯著,則表明模型中假設的中介變量是唯一的中介;若c′顯著,則表明仍可能存在其他的中介路徑。若a×b×c′>0,則說明可能還存在同方向的其他中介變量;若a×b×c′<0,則說明可能還存在反方向的其他中介變量。需要指出的是,Bootstrap檢驗不要求c必須顯著。

三、實證結果分析

(一)基準回歸分析

表3報告了收入水平、社會公平感影響農民工相對剝奪感的基準回歸估計結果,從中可知,主要控制變量在OLS和Ordered Probit模型上的符號、顯著性基本保持穩定,回歸結果的穩健性較好,且前者更為有效,故對OLS模型的回歸結果進行展開分析。從模型A11和模型A21的結果可知,控制變量中的性別和年齡不顯著;婚姻狀況對經濟剝奪感和社會剝奪感具有顯著影響,已婚或同居樣本的經濟剝奪感和社會剝奪感均顯著低于未婚樣本;高等教育、健康狀況、社會交往均顯著影響經濟剝奪感和社會剝奪感,受過高等教育、健康狀況越好以及社會交往越密切的農民工,其經濟剝奪感和社會剝奪感越低。在控制變量后逐項加入收入水平和社會公平感變量,回歸結果見模型A11、A21、A12、A22,發現收入水平和社會公平感均顯著影響相對剝奪感,收入增加或社會公平感越好,則經濟剝奪感和社會剝奪感都越低。這些結果說明收入水平提高、社會公平感上升均會降低農民工的相對剝奪感。

(二)收入水平與農民工相對剝奪感的代際差異

由表4中模型B11和B21的結果可知,婚姻狀況、高等教育、健康狀況、社會交往等控制變量對原生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感都有顯著影響。在控制變量后逐項加入收入水平和社會公平感的回歸結果見模型B11、B21、B12、B22,發現收入增加、社會公平感上升均會顯著降低原生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感,說明收入增加對于降低原生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感均具有顯著作用。從表4中模型C11和C21的結果可知,健康狀況、社會交往對新生代農民工的經濟剝奪感具有顯著影響,但對他們的社會剝奪感不具有顯著影響,說明良好的健康狀態和密切的社會交往可能給他們帶來更好的工作機會,但不會改變他們的社會階層感知。值得關注的是,在原生代樣本中不顯著的性別卻在新生代樣本中顯著,男性新生代農民工的相對剝奪感較高,這可能是因為男性青年農民工進入城市就業的生活壓力和社會壓力都比較大;接受高等教育能夠顯著降低原生代農民工的相對剝奪感,但對新生代農民工來說,他們可能更傾向于關注個人供給與用人單位需求的匹配程度,更加注重技校學習、職業技能培訓和考取專業證書。在控制變量后逐項加入收入水平和社會公平感的回歸結果見模型C11、C21、C12、C22,發現社會公平感上升同樣會顯著降低新生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感,但收入增加只對降低新生代農民工的經濟剝奪感顯著,對降低其社會剝奪感并不顯著,說明影響他們追求社會階層認同的主要因素體現在收入以外的其他方面。

(三)差異解釋:社會公平感

表5中模型B3的結果顯示,收入增加會顯著提升原生代農民工的社會公平感。同時從表6的Bootstrap中介效應檢驗結果可知,社會公平感的中介效應均通過了1%的顯著性檢驗,對于經濟剝奪感,區間(LLCI=-01614,ULCI=-00194)不包含0,中介效應的大小為-00710,在直接效應中的占比為3842%;對于社會剝奪感,區間(LLCI=-02707,ULCI=-00419)不包含0,中介效應的大小為-01563,在直接效應中的占比為3443%。另外,c′均顯著,a×b×c′>0,說明可能還存在與社會公平感同方向的其他中介變量。表5中模型C3的結果顯示,收入增加對提升新生代農民工社會公平感并不顯著,說明他們的社會公平感是反映在收入之外的其他方面。同時從表6的Bootstrap中介效應檢驗結果可知,無論是在經濟剝奪感還是社會剝奪感的模型中,社會公平感的中介效應都未通過顯著性檢驗,中介路徑的作用區間都包含0,說明在收入水平對新生代農民工相對剝奪感的作用上,社會公平感的中介不成立。

綜合以上實證結果可知,對于原生代農民工而言,收入增加會顯著降低其經濟剝奪感和社會剝奪感,且社會公平感產生了中介效應;對于新生代農民工而言,收入增加會顯著降低其經濟剝奪感,但不會顯著降低其社會剝奪感,且社會公平感不會產生中介效應,因此假說1和假說2均得到驗證。

四、中介效應再檢驗

為驗證社會公平感在收入水平與農民工相對剝奪感之間的中介作用,本文分別建立原生代和新生代的結構方程路徑模型進行再次檢驗,應用AMOS230軟件對模型進行路徑擬合,模型的路徑擬合情況見圖4和圖5。檢查輸出結果(表7)發現參數沒有違反估計,測量模型的擬合指數均比較理想。

進一步,基于前文中的式(1)、式(2)和式(3),通過檢驗結構模型路徑系數的顯著性進行中介效應驗證。

(1)原生代模型。表7中的估計結果表明,收入水平對原生代農民工的經濟剝奪感和社會剝奪感均具有顯著的直接和間接影響。一方面,收入水平對社會公平感的直接效應系數a=0648;社會公平感對經濟剝奪感的直接效應系數b=-0170;收入水平對經濟剝奪感的直接效應系數c′=-0276;收入水平對經濟剝奪感的間接效應系數為-0110(0648×-0170),這說明當其他條件不變時,收入水平每增加1個單位,原生代農民工的經濟剝奪感將間接下降0110個單位,但小于收入水平對經濟剝奪感的直接效應絕對值0276。模型的路徑估計系數a、b、c′均顯著,表明收入水平通過中介變量社會公平感對原生代農民工經濟剝奪感的中介效應顯著,且是不完全中介。

另一方面,收入水平對社會公平感的直接效應系數a=0648;社會公平感對社會剝奪感的直接效應系數b=-0152;收入水平對社會剝奪感的直接效應系數c′=-0271;收入水平對社會剝奪感的間接效應系數為-0098(0648×-0152),這說明當其他條件不變時,收入水平每增加1個單位,原生代農民工的社會剝奪感將間接下降0098個單位,但小于收入水平對社會剝奪感的直接效應絕對值0271。模型的路徑估計系數a、b、c′均顯著,說明收入水平通過中介變量社會公平感對原生代農民工社會剝奪感的中介效應顯著,且是不完全中介。

(2)新生代模型。表7中的估計結果表明,收入水平對新生代農民工的經濟剝奪感具有顯著的直接影響,但對經濟剝奪感和社會剝奪感的間接影響均不顯著。社會公平感對經濟剝奪感的直接效應系數為-0102,對社會剝奪感的直接效應系數為-0130;收入水平對經濟剝奪感的直接效應系數為-0224;但收入水平對社會公平感的直接效應系數(a=0009)不顯著。說明收入水平通過中介變量社會公平感對新生代農民工經濟剝奪感、社會剝奪感的中介效應均不顯著。

中介效應的再檢驗結果表明,對于原生代農民工而言,在收入水平與相對剝奪感之間,社會公平感的中介效應顯著;對于新生代農民工而言,在收入水平與相對剝奪感之間,社會公平感的中介不成立。這一結果與Bootstrap檢驗得到的結論是一致的。

五、結論與啟示

本文利用2013年中國綜合社會調查項目數據,從剝奪原理和需求層次理論出發分析收入水平對農民工相對剝奪感的影響機制,并從社會公平感的角度解釋該影響機制的代際差異,采用OLS和Ordered Probit回歸方法建立對照模型進行基準回歸分析,并運用Bootstrap中介檢驗方法和結構模型分析收入水平與農民工相對剝奪感的代際差異,結果表明:第一,收入水平與農民工的相對剝奪感之間存在顯著的負向關聯,收入增加對于降低農民工的相對剝奪感的確具有顯著作用,這一點與其他類似研究得到的結論一致,但這種作用在不同代際之間出現了明顯差異;第二,收入增加對于降低原生代農民工的經濟剝奪感、社會剝奪感均具有顯著作用,且社會公平感會產生中介效應;第三,收入增加對于降低新生代農民工的經濟剝奪感具有顯著作用,但對于降低他們的社會剝奪感并不顯著,且社會公平感不會產生中介效應;此外,農民工內部的異質化特征正在凸顯,接受高等教育對降低新生代農民工相對剝奪感的作用變得有限,且盡管目前農民工收入水平較低,但收入水平提高對于新生代農民工提升社會公平感和降低社會剝奪感的作用并不明顯。

本文的研究至少可以獲得以下幾個政策啟示:第一,新生代農民工正逐漸成為進城務工的主體,其個體特征和行為特征與原生代存在明顯差異,且傾向于選擇城市居民作為個人發展的比照對象,這為制定農村勞動力轉移政策釋放了提醒信號;第二,收入增加能有效降低農民工的相對剝奪感,要進一步拓寬農民工收入來源渠道,為農民工創業提供良好的扶持環境;第三,對于新生代農民工而言,收入增加在改善其社會公平感和降低社會剝奪感方面的作用有限,應盡快消除其融入城市社會的歧視感和社會權益差異感;第四,增加農民工社會保障、文化體驗、教育培訓等基本公共服務的供給,這樣有利于改善農民工的社會公平感,進而降低其相對剝奪感;第五,進一步消除二元經濟結構對農民工市民化的束縛,強化城市社會對農村轉移勞動力的包容功能,使農民工在城市社會獲得更大的歸屬感和融入感。

參考文獻:

[1] Brockmann H,Delhey J, Welzel C, et al. The China Puzzle: Falling Happiness in a Rising Economy[J]. Journal of Happiness Studies,2009,10(4): 387-405.

[2] 李恒.外出務工促進農民增收的實證研究——基于河南省49個自然村的調查分析[J].農業經濟問題,2006(7):23-26.

[3] 徐廣路,沈惠璋,李峰.不同代際農民外出務工對其幸福感影響的比較研究[J].西南大學學報(社會科學版),2016(2):113-121.

[4] 倪志良,賈占標,解蕭語.相對剝奪、非農就業與農民幸福感[J].山西財經大學學報,2016(12):64-74.

[5] 蘇群,趙霞,季璐.基于剝奪理論的農民工心理健康研究[J].華中農業大學學報(社會科學版),2016(6):93-101.

[6] 潘毅,盧暉臨,嚴海蓉,等.農民工:未完成的無產階級化[J].開放時代,2009(6):5-35.

[7] 胡軍輝.相對剝奪感對農民工市民化意愿的影響[J].農業經濟問題,2015,36(11):32-41,110-111.

[8] Stouffer S A, Suchman E A, Devinney L C, et al. The American Soldier: Adjustment during Army Life. Volume I of Studies in Social Psychology in World War II[J].American Sociological Review, 1949, 14(4): 557-559.

[9] 任國強,尚金艷.基于相對剝奪理論的基尼系數子群分解方法研究[J].數量經濟技術經濟研究,2011(8):103-114.

[10]Tricomi E,Rangel A,Camerer C F,et al. Neural Evidence for Inequality Averse Social Preferences[J]. Nature,2010,463(7284): 1089-1091.

[11]朱曉,段成榮.“生存-發展-風險”視角下離土又離鄉農民工貧困狀況研究[J].人口研究,2016,40(3):30-44.

[12]魯元平,王韜.收入不平等、社會犯罪與國民幸福感——來自中國的經驗證據[J].經濟學(季刊),2011(4):1437-1458.

[13]Easterlin R A,Morgan R, Switek M, et al. China′s Life Satisfaction, 1990-2010[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(25): 9775-9778.

[14]Hirschman A,Rothschild M. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development[J].The Quarterly Journal of Economics,1973(4): 544-566.

[15]何立新,潘春陽.破解中國的“Easterlin悖論”:收入差距、機會不均與居民幸福感[J].管理世界,2011(8):11-22.

[16]Knight J,Gunatilaka R. Does Economic Growth Raise Happiness in China[J]. Oxford Development Studies, 2011, 39(1): 1-24.

[17]王玉龍,彭運石,姚文佳.農民工收入與主觀幸福感的關系:社會支持和人格的作用[J].心理科學,2014(5):1220-1224.

[18]羅霞,王春光.新生代農村流動人口的外出動因與行動選擇[J].浙江社會科學,2013(1):111-115.

[19]Preacher K, Hayes A. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J]. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 2004(36): 717-731.

[20]Zhao, Xinshu, Lynch J,Chen Q. Reconsidering Baron and Kenny: Myths and Truths about Mediation Analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010,37(2):197-206.

[21]陳瑞,鄭毓煌,劉文靜.中介效應分析:原理、程序、Bootstrap方法及其應用[J].營銷科學學報,2013,9(4):120-135.

Intergenerational Difference in the Impact of Income Level on Migrant Workers′

Relative Deprivation: Inspection and Interpretation based on the Perspective of

Social Fairness

OUYANG Bo-qiang1, ZHANG Guang-sheng2

(1. College of Economics and Management, Shenyang Agricultural University, Shenyang

110866, China; 2. Business School, Liaoning University, Shenyang 110136, China)

Abstract:Under the background of social stratification and intensification of the internal differentiation of migrant workers, is there any intergenerational difference in the impact of income level on the relative deprivation of migrant workers? Based on the analysis of China′s comprehensive social survey project data, Bootstrap mediation test method and structural model, this paper finds that, there is intergenerational difference in the impact of income level on workers′ relative deprivation; for the original migrant workers, the increase of income can significantly reduce economic deprivation and social deprivation, and social fairness plays mediating effect; for the new generation of migrant workers, the increase of income can reduce economic deprivation? but cannot reduce their social deprivation significantly, and social fairness does not produce mediating effect.Therefore, It is necessary to consider the intergenerational differentiation in a reasonable guide to the transfer of labor on the township, and it is important to reduce migrant workers′ relative deprivation by measures of further increasing the source of income, entrepreneurial support, public service supply.

Key words:migrant workers; relative deprivation; social fairness; mediating effect