最低工資制度對創業的影響

——基于流動人口動態監測數據的研究

李經,陳勇吏

一、引言

自2004年新《最低工資標準》全國施行以來,最低工資制度見證了中國經濟的騰飛和轉型兩個時期,也先后經歷了各地方標準競相上漲和穩步攀升兩個階段。這項勞動保護的主要手段不僅完善了勞動力市場制度,更帶動了中國勞動力成本的攀升,尤其在早期,地方攀比式上調對國內企業和勞動者的經濟決策都產生了顯著影響(楊燦等,2016)。學界研究最低工資的經濟影響通常聚焦于企業層面的影響,如雇傭、工資、培訓、物質資本投資、企業盈利、出口以及退出等方面,也有文獻探討了宏觀層面的影響,如勞動供給和收入分配。有關勞動者的研究則更多關注家庭層面的收入和健康,略有涉及家庭創業。由于顯著的區域差異和時間趨勢,最低工資毫無疑問會影響到對城市環境十分敏感的流動人口(馮建喜等,2016)尤其是個人的經濟決策。但尚無文獻從流動人口角度研究最低工資如何影響微觀個體的經濟行為。

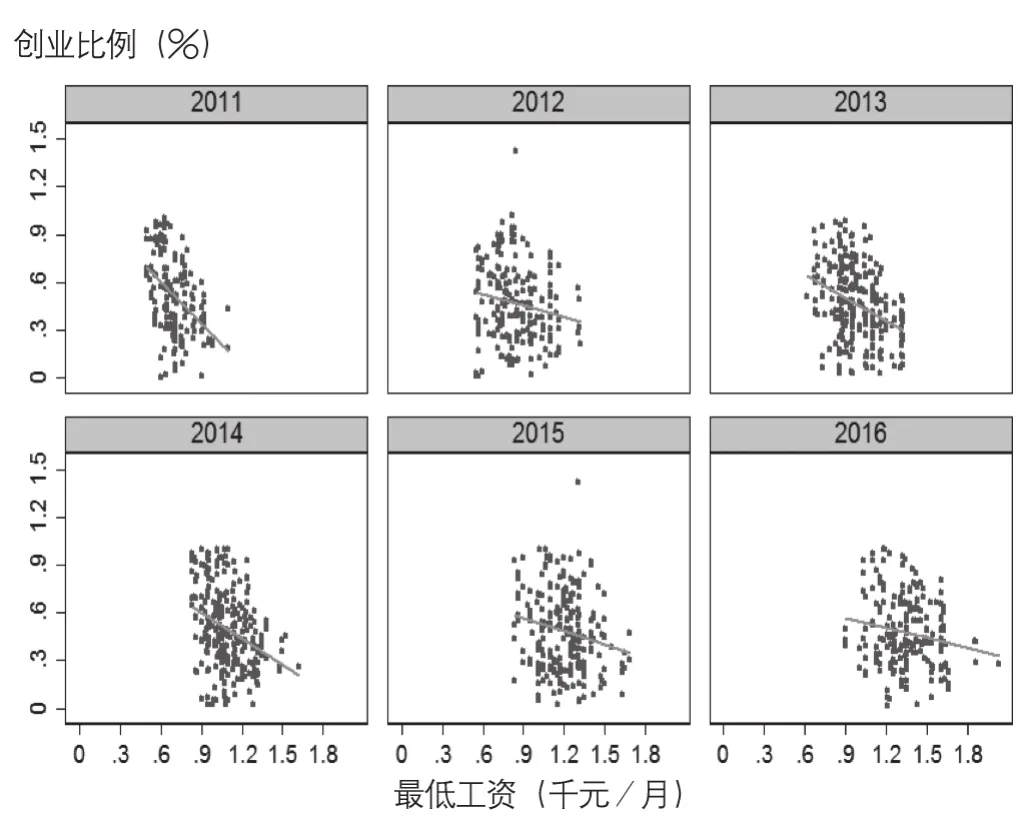

圖1 最低工資與創業比率

受2008年全球經濟危機影響,全球就業選擇趨向彈性就業和創業。目前我國經濟步入新常態,面臨著中等收入陷阱和城市化進程的挑戰,創業成為當前中國不平衡發展困境的出路。2015年我國政府工作報告將“推動大眾創業、萬眾創新”定為擴大就業、提高收入、促進代際流動和公平正義的重要國家戰略。對于流動人口而言,在遷入地創業已成為至少33%的流動人口的就業選擇,這不僅有利于進一步提高流動人口收入,還能給遷入地帶來更多就業機會,進而推動當地經濟發展,緩解地方在公共品支出上的財政壓力。以農民工為主的流動人口創業更是吸收農村過剩勞動力、實現勞動資源高效配置、加速推動新型城市化進程的有效解決方法。然而,經濟轉型時期,政府目標多重性和政策時滯性使得在不同時期制定的政策工具與政策目標之間產生沖突。在我國各地政府推出諸多創業政策的同時,關乎企業用人的勞動力市場政策如最低工資制度依舊在按原規劃不斷推動之中。最低工資的頻繁上漲是否有悖于當前經濟形勢和創業目標,成為政界和學界關注的新問題(韓兆洲和林仲源,2017)。

創業的驅動因素多變復雜。目前國內研究創業的文獻主要圍繞政府干預、基礎設施、營商環境、普惠金融、社會保障等社會背景以及社會信任、人力資本、宗教信仰、風險偏好、社會資本等個體因素,而對最低工資政策的重要性研究較少。最低工資制度代表了勞動力市場制度,關系到企業用工成本、勞動者福利與就業,無論從機會型創業還是生存型創業角度看,都不能忽視最低工資發揮的干預作用。圖1為2011-2016年流動人口動態監測數據中的創業比率(%)和前一年區縣層面最低工資(千元/月)的關系圖。可以看出,無論是在哪一年,最低工資水平與創業比率都呈現負相關,即最低工資水平越高的地區,流動人口創業比率越小。截至目前,國內已有周廣肅(2017),吳群鋒、蔣為(2016)研究了最低工資對家庭創業的影響,但數據不同,結論相悖,所檢驗的作用機制也截然不同。目前還沒有文獻重點關注流動人口個體層面,缺乏就最低工資如何影響流動人口的個體創業選擇的研究。

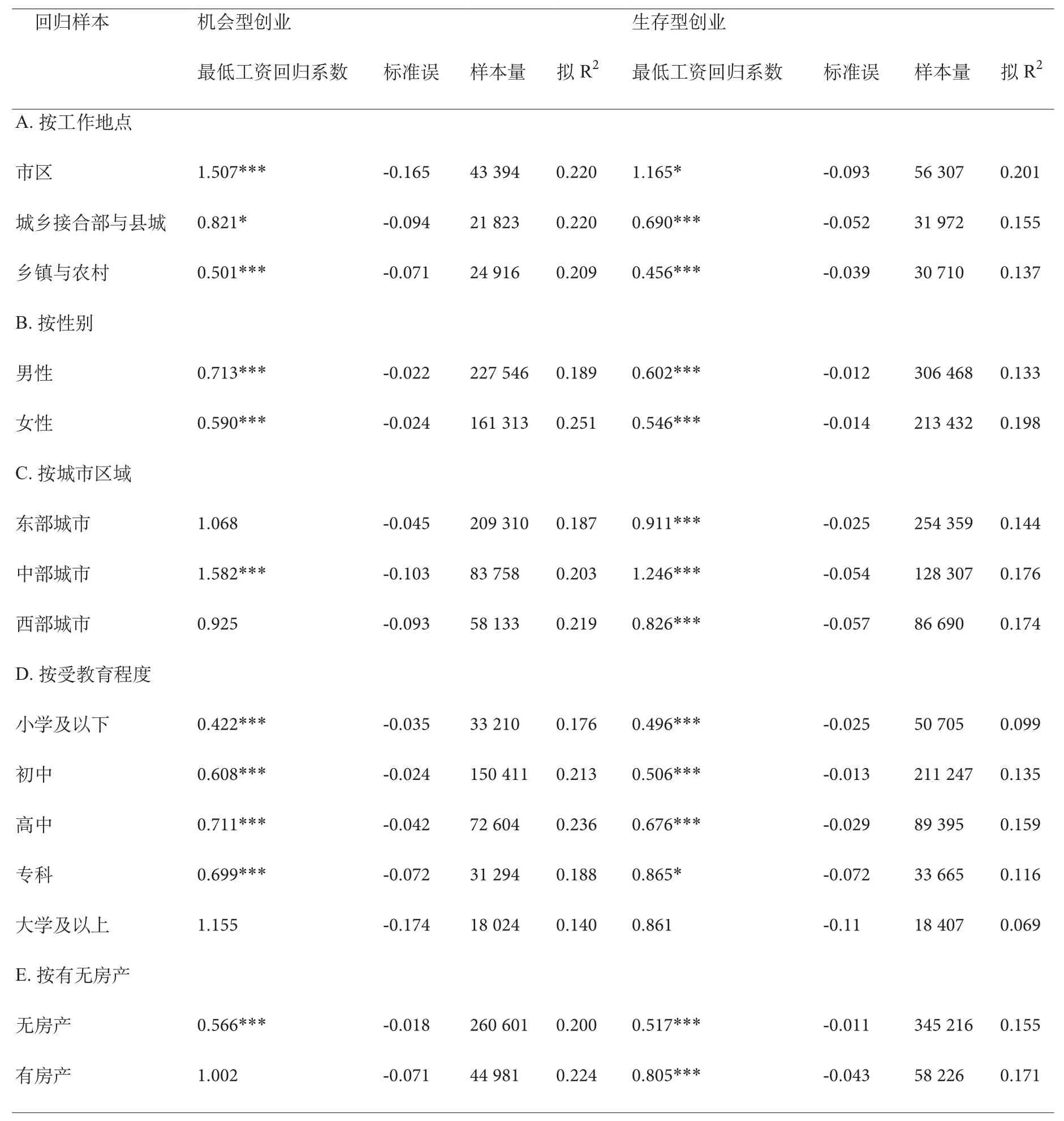

鑒于以上情況,本文通過識別不同區縣的最低工資差異,利用2011-2016年全國流動人口動態監測數據和相應區縣層面的月最低工資標準數據,使用probit和logit模型實證檢驗最低工資標準變動對流動人口創業抉擇的影響,并驗證了相應作用機制。結論發現,最低月工資具有顯著的創業抑制作用。通過進一步分析生存型和機會型兩種類型的創業,發現最低工資規制對這兩類創業都具有顯著抑制,最低工資標準每提升1 000元,流動人口開展生存型創業的概率顯著減少了43.0%,機會型創業的概率減少了33.4%。我們使用2004年各地最初的最低工資以及當年所在省份其他區縣的平均最低工資作為工具變量,發現上述結果在控制內生性后更加顯著;從不同收入階段來看,發現收入最高的25%流動人口受負向影響最小,而其他收入階段流動人口的創業行為都受最低工資顯著抑制。接下來,本文進一步對最低工資影響流動人口創業的潛在機制進行了探討,發現除了提高收入以外,最低工資能夠通過促進流動人口就業來抑制當地創業,通過改變社會認同來提高創業難度,通過推進社會保障來降低創業必要性。此外,子樣本的異質性分析發現,最低工資會促進在市區工作、中部地區的流動個體創業,顯著抑制市區以外工作地點、大學以下學歷、無房產、西部地區的流動個體創業,在東部地區、有房的流動個體進行機會型創業時不顯著,女性比男性受到最低工資更強烈的創業抑制效應。

和現有研究相比,我們的創新之處在于:一、匹配了2011-2016年的流動人口動態監測數據,樣本量達到877 596,對全國流動人口總體更具代表性;二、不同于前人關注家庭層面創業,本文研究最低工資對個體層面創業的影響,而且選用流動人口作為研究對象,豐富了流動人口創業、農民工異地創業的文獻;三、周廣肅(2017)的結論是最低工資促進了創業,機制是抑制就業倒逼創業,而本文結論是最低工資抑制了流動個體創業,其中一條機制是促進就業,降低創業必要性;此外,本文引入了改變社會認同、推進社會保障這兩條機制,補充了吳群鋒、蔣為(2016)在機制上的不足;四、從不同收入階段看,處于50%-75%收入水平的群體,創業傾向受最低工資政策抑制最嚴重,處于最高25%的人群受影響最小;五、本文的異質性檢驗還發現,基于不同工作地點、不同城市區位、不同性別、不同教育程度以及有無房產的樣本,可以發現最低工資變動帶來的沖擊對個體創業存在異質性影響。

二、文獻綜述:創業決策中最低工資重要嗎?

(一)最低工資的制定執行

最低工資,即在法定的或勞動合同依法簽訂的工作時間內,勞動者履行工作職責的前提下,用人單位需支付的最低勞動報酬。該制度旨在保障勞動者的基本生活需要,為勞動工資設置了底線。最低工資最早于1894年出現在新西蘭和澳大利亞,如今已經在全球大多數發達國家和發展中國家以不同形式出現。一般情況下,最低工資標準由一國或地區政府通過立法制定,但也可能由一國或地區的行業組織或協會經過勞資雙方協議自行制定。依據是既要維持勞動者本人和家人的日常基本開支,也要考慮一般勞動者用于提升技能、儲備知識的必要花費。

中國最低工資制度因1993年11月勞動部公布《企業最低工資標準》而奠定了基礎,因2004年1月全國通行新《最低工資規定》而正式確立。傳統文獻指出,最低工資標準的制定應當是依據各地實際經濟狀況在多項政治目標中權衡得來,計算方法包括比重法以及恩格爾系數法,前者用(一定比例的)貧困戶人均生活支出乘以贍養系數,后者用最低食物支出標準與恩格爾系數的比值乘以贍養系數。此外,根據《最低工資規定》,影響政府修正標準的眾多因素包含城鎮登記失業率、經濟發展水平、個人繳納的社會保險費、住房公積金、在崗勞動力的贍養系數、在崗員工平均工資、勞動生產率(馬雙等,2012)。此外,部分文獻在實證上指出就業負面效應、出口效應、企業生存狀況、企業實際執行狀況都應該納入政府權衡的決策機制(馬雙等,2012;葉林祥等,2015)。但實際上,最低工資理論測算方法難以量化,迫使各級政府采用“跟漲制”,緊跟國家政策方向、輿論媒體趨勢以及周邊省市的上調步伐,區域經濟發展水平相近的省份間攀比尤其明顯(楊燦等,2016)。

當前的最低工資制度具有推行時間短、行業標準統一、區域差別突出、政策目標過多的特征,仍然需要不斷完善。中國的最低工資推動了過去十年的勞動力成本上升,尤其是農民工工資,形成了工資增長的制度性路徑依賴(孫中偉、舒玢玢,2011)。部分地區在原有月最低工資標準的基礎上推出了小時最低工資標準,來克服原有最低工資的軟約束和執行不力的情況。由于我國官員晉升機制是與政策導向掛鉤的,各地最低工資最初調整次數和頻率遠超法規要求,形成競相上漲的態勢,對企業經營和個人就業產生了明顯的沖擊(葉靜怡、楊洋,2015)。2015年11月公布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》明確指出,要合理確定標準、完善最低工資增長機制。這意味著最低工資的上調決策已經得到黨和中央以及廣大勞動者的重點關注。各級政府的最低工資增長策略趨于審慎。最新研究也指出,早期最低工資的競爭十分明顯,并且這種競爭與地理距離無關,經濟相似的省份最低工資也會很相近(馬雙等,2017)。最低工資競爭是與經濟發展狀況緊密相關的,地方政府容易受較發達地區標準影響(楊燦等,2016)。在新的時期,最低工資標準的調整如何適應當前經濟形勢、如何科學地促進經濟復蘇成為新的重點議題。

(二)最低工資和創業

創業影響因素眾多。從個人層面看,宗教信仰會給創業帶來更多社會資本(阮榮平等,2014),金融知識能加大正規信貸的使用和可獲得性,并改變家庭風險偏好來減少金融約束,進而促進家庭創業(尹志超等,2015)。從家庭層面出發,家庭成員在金融組織工作時,個體創業幾率會上漲4% (Paulson & Townsend,2004);家庭成員有公務員背景時,配偶創業的概率顯著增加,當女性成員為公務員時,由于具備尋租渠道,男性配偶創業概率甚至上漲10.3%(李雪蓮等,2015)。所以在探討家庭因素對個人創業的影響時,需要關注其他家庭成員是否支持創業,且能提供多少資源。

從宏觀層面看,創業決策是人們在和外界不斷互動反饋后得到的結果,有利的制度環境可以促進創業,如小政府、自由經濟、健全的財政政策和成熟的融資系統;從政府干預和市場準入門檻角度看,一個地方的國企占比高會顯著遏制當地創業活動,該抑制效應在服務業尤其消費領域更加突出,在國企改革后的“新國企比重”高的城市也更加強烈(倪鵬途、陸銘,2016)。計劃生育政策引致的獨生子女缺乏真正有效社會網絡,進而導致創業企業家精神不足(孫文凱等,2016)。周廣肅等(2015)、魏下海等(2016)分別通過構建微觀或宏觀的信任指標發現社會信任程度通過分攤風險、傳遞信息、擴展社會網絡來促進創業。Georgellis & Wall(2000),利用地區層面的自我雇用率衡量企業家精神,發現在英國,城市平均教育水平愈高,創業活力愈發受到抑制。

關于最低工資和創業這一議題,國內為數不多的研究集中在家庭創業層面,且結論相悖。吳群鋒、蔣為(2016)利用2011年中國家庭金融調查數據,發現最低工資標準所致上漲的勞動力成本會顯著抑制創業傾向和創業規模,這是由于最低工資導致用工成本和機會成本的上升,以至于創業所需的才能門檻也水漲船高。周廣肅(2017)基于2010、2012、2014年CFPS數據,采用了IV-Probit和面板雙向固定效應模型,發現最低工資水平上漲主要通過就業效應擠出了低技能勞動者的就業來迫使其被動創業,同時通過工資效應提高了創業的前期資本積累從而增加了主動創業。

然而,流動人口的創業選擇有別于家庭層面的創業決策機制,其影響因素更加復雜(寧光杰,2012)。流動人口創業根據創業地點可以分為“遷入地創業”和“返鄉創業”。“返鄉創業”自進入新世紀以來便得到了重點關注,主要研究的是農民工返鄉創業的影響因素,流動務工經歷能通過提升農民工融資能力和人力資本存量來促進創業,但外出打工也會削弱在家鄉的社會關系(周廣肅等,2017)。國內關于流動人口在遷入地創業的研究到近幾年才開始豐富起來,且研究早期以農民工為研究主體,數據主要使用北京、上海和河北等六省市的流動人口流入樣本,2008年農村城市移民調查(RUMIC)(寧光杰,2012)。

首先,在中國特有制度環境下,流動人口創業行為和戶籍、計劃生育政策等制度息息相關,戶籍會通過影響金融約束、風險承受能力、創業持續性預期、公共服務、國有企業門檻、就業歧視來雙向影響流動創業(寧光杰、段樂樂,2017;隋艷穎等,2010)流動人口所在城市人口總規模以及農村流動人口規模會抑制農村流動人口創業;若控制住城市規模,農村流動人口在戶口價值越高的地區創業的可能性越低(馮建喜等,2016)。具體來看,本省或本市戶籍、地區進行戶籍改革以及戶籍隱含的公共服務政策都顯著促進了流動人口自雇創業(寧光杰、段樂樂等,2017)。此外,方言技能等人口學個人特質(魏下海等,2016)也會影響流動人口創業。

綜上文獻,最低工資會通過以下機制影響流動人口創業。

第一,最低工資規制影響流動人口創業的最直接的作用機制應該是勞動成本和機會成本。按照新古典經濟學的勞動經濟學理論模型,最低工資最直觀的影響便是提升低技能勞動者和弱勢群體的收入,國內外對這一結論鮮有爭議。最低工資對流動人口的收入增長有積極促進作用,尤其對于農民工而言,他們的工資增長高度依賴于最低工資的上調(孫中偉、舒玢玢,2011;馬雙等,2012)。問題在于,最低工資引致的收入上漲是否促進了流動人口創業。從企業家的角度考慮,勞動者收入提高,企業用工成本上漲,那么對企業的管理技能和盈利能力的要求便會提高,給企業利潤帶來了下行壓力,甚至會迫使低生產率的企業退出市場,加大了創業風險和創業企業家的才能門檻(Mayneris et al.,2016;吳群鋒、蔣為,2016)。從尚未創業的勞動者角度考慮,其工作收入提高提升了離職創業的機會成本,進而會拉高創業門檻,降低其創業意愿(吳群鋒、蔣為,2016)。當然,收入對創業的影響也具有兩面性,收入提高也可能充實個人資產,加大未來創業的可能性(周廣肅等,2017)。由于不同收入階段對創業的影響存在差異,所以最低工資對不同收入階段人群的創業影響可能是存在差異的。

第二,流動人口的創業傾向可能因為最低工資上漲改變了人力資本積累而發生變化。然而最低工資是抑制還是促進企業在職勞動者培訓,依然沒有定論。一方面,員工本可以用收入縮減換取培訓機會,而最低工資強制帶來的員工收入上漲壓縮了企業的培訓支出;另一方面,考慮到人力資本投資租金的存在,企業有動機通過培訓來提高員工效率以抵消用工成本的上升(馬雙等,2012)。最低工資對不同類型的員工培訓和員工就業的影響是存在差異的,由于人力資本增長與創業傾向正相關,如果最低工資提高了針對流動人口的企業培訓,那便對創業產生推動作用,反之則會抑制流動人口創業。

第三,最低工資可能通過影響流動人口就業可能性,來改變自雇創業傾向。面對最低工資攀升,如果流動人口的就業被抑制(楊娟、李實,2016),失業人群是否迫于生計選擇自雇型創業,即失業是否會促進創業,仍然不得而知,目前學界對此關系顯著與否分別界定為難民創業效應假說和純粹難民效應假說。不過基于1991-2007年廣東省21個區縣的宏觀數據發現,失業率的變化并不一定導致生存型創業變化(董志強等,2012)。如果流動人口的就業并沒有被抑制,那么流動個體無需為了實現就業而開展自雇創業,加上收入提升,所以流動人口受雇意愿上升,而創業可能性會下降。

第四,最低工資的上漲可能改變人們的觀念和關系,進而影響流動人口的創業。最低工資可能造成本地人和外地人的工作競爭,進而惡化了本地人和流動人口彼此的社會認同,激化了本地人對外地人的歧視,因此加大了交易成本,給流動人口在當地創業制造了障礙(周廣肅等,2015)反過來看,最低工資也可能通過提升勞動者待遇來增強流動人口的城市認同感,減弱遷入地的歧視不公,進而降低流動人口創業難度,提高其創業概率。

第五,最低工資標準的推行力度往往與一個地區的勞動力市場保護程度、社會保障制度完善程度緊密相關,能夠反映當地的制度環境和政策目標(寧光杰、段樂樂,2011)。最低工資上漲幅度較大和執行力度較強的地方,往往也具備著較成熟的社會保障制度,二者是相互促進相互完善相輔相成的。由于公共服務和福利增加可能會抑制創業意愿,所以最低工資可能通過推進當地勞動力保護制度改革進程,使得流動人口的創業必要性減弱(寧光杰、段樂樂,2017)。

三、數據與模型設定

(一)數據來源

本文使用數據來源主要包括2011-2016年全國流動人口動態監測調查數據、2010-2015年中國區縣層面月最低工資數據①各縣區最低工資標準數據由北京師范大學邢春冰教授以及Bucknell University Carl Lin團隊提供,感謝他們的無私幫助。與“2011-2016年城市統計年鑒數據”。其中,全國流動人口動態監測調查數據由北京師范大學與國家人口和計生委員會聯合調研,采用多階段、分層次、等規模比例的PPS抽樣方法對全國31個省區縣和新疆生產建設兵團的流動人口集中遷入地進行非跟蹤調查,調查對象主要包括遷入當地居住1月及以上、非本區(縣、市)戶籍、15-59周歲的流動人口。

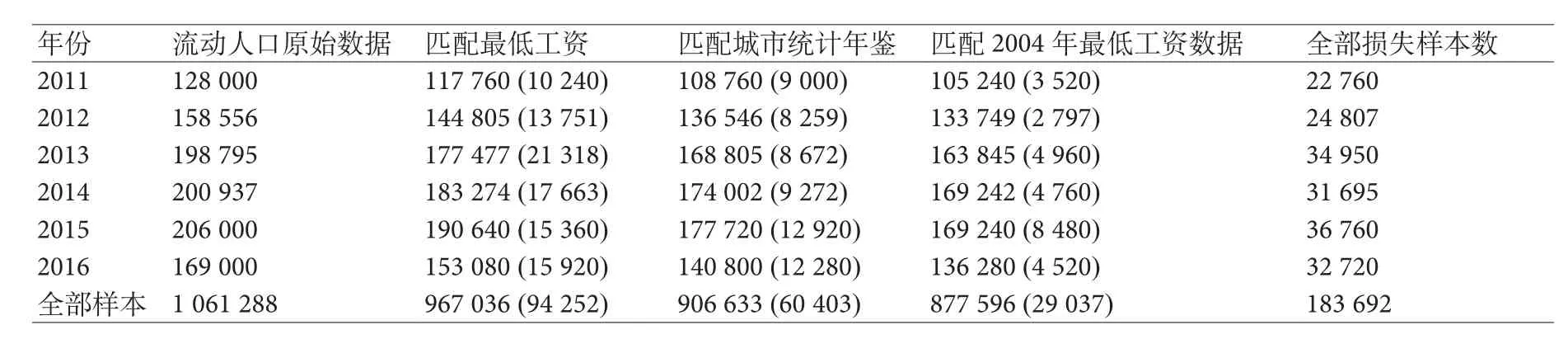

數據匹配過程如下:1.根據區縣代碼逐年匹配2011-2016年的流動人口數據與2010-2015年最低工資數據②由于2011年、2015年與2016年流動人口數據沒有區縣代碼,本文先按照處理過后的區縣名稱匹配當年的區縣代碼,再根據區縣代碼匹配相應年份的最低工資數據;鑒于可能存在流動人口數據無法匹配到區縣代碼的情況,對于沒有匹配到區縣代碼與根據區縣代碼沒有匹配到最低工資的流動人口數據,繼續使用市級名稱和區縣名稱直接進行匹配。;2.分別從2011-2016年匹配后數據中篩選出需要用到的流動人口相關變量與最低工資變量,統一變量名、分類變量取值范圍與分類變量值標簽后縱向合并為混合截面數據;3.逐年匯總整理2011-2016年城市統計年鑒數據,篩選需要用到的宏觀經濟變量,統一變量名后縱向合并為混合截面數據;4.根據地級市名稱和年份匹配2011-2016年流動人口與最低工資混合截面數據和2011-2016年城市統計年鑒混合截面數據;5.根據區縣代碼匹配2004年最低工資數據。數據匹配情況見表1。

表1 數據匹配情況

2.括號中顯示的是匹配過程中損失的樣本數

在匹配數據的基礎上本文選取年齡介于16-65歲之間的流動人口作為樣本,共篩選出樣本觀測值873 024個,對應地級市313個,區縣1 350個。在未經匹配樣本中2011年樣本觀測值10 5240個,對應地級市252個,區縣685個;2012年樣本觀測值133 749個,對應地級市262個,區縣741個;2013年樣本觀測值163 845個,對應地級市266個,區縣862個;2014年樣本觀測值168 871個,對應地級市271個,區縣877個;2015年樣本觀測值167 194個,對應地級市267個,區縣848個;2016年樣本觀測值134 125個,對應地級市256個,區縣757個。

(二)模型設定與變量選取

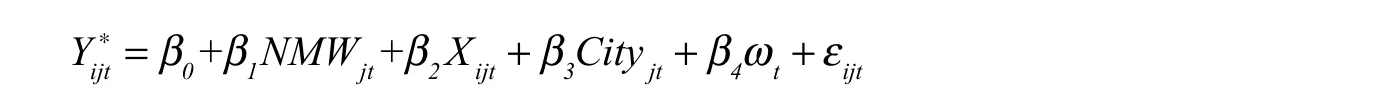

本文在模型設定上借鑒周廣肅等(2017)、寧光杰、段樂樂(2017)、吳群鋒(2016)關于最低工資以及流動人口創業的研究,選取“是否創業”虛擬變量作為被解釋變量,采用Probit模型進行回歸分析。基本模型設定如下:

上式中,下標i、j、t分別代表個人i、流入區域j與觀測年份t。為個體i在t年j地創業與否的虛擬變量,具體包括“一般型創業”、“機會型創業”和“生存型創業”三個創業衡量指標,均通過流動人口數據中的“就業身份(1為雇員;2為雇主;3為自營勞動者;4為家庭幫工或其他)”變量生成。其中“一般型創業”將“雇主”和“自營勞動者”視為正在一般性創業(取值為1),將“雇員”和“家庭幫工或其他”視為沒有創業(取值為0)。“機會型創業”和“生存型創業”是對“一般型創業”的進一步細分:“機會型創業”認為創業的動機在于追求商業機會,將“雇主”視為正在機會型創業(取值為1),將“雇員”和“家庭幫工或其他”視為沒有進行機會型創業(取值為0);“生存型創業”認為創業的動機在于實現個人就業,可以刻畫一個地區的創業活力(Georgellis & Wall,2000),將“自營勞動者”視為正在生存型創業(取值為1),將“雇員”和“家庭幫工或其他”視為沒有進行生存型創業(取值為0)。

NMWjt是流動人口所在區縣的月最低工資。本文選取區縣“月最低工資(千元)”作為解釋變量,為盡可能減少遺漏變量導致的估計偏誤,本文同時加入了年份虛擬變量ωt來控制影響個人創業決策的年份效應,并考慮了一系列地區、家庭和個人層面的控制變量來增強結果可靠性。按照文獻推斷,流入地最低工資標準越高,流動人口創業積極性越低。回歸如果顯示回歸系數β的取值,則預期系數β顯著為負。如果顯示發生比,則預期發生比取值比1小的正數③發生比odds ratio一般表示倍數關系,大于1的時候是正相關,小于1大于0的時候表示負相關。。

Xijt是個人以及家庭層面控制變量。個人層面的控制變量包括:(一)問卷戶主的性別(0為男性;1為女性)。女性機會型創業概率低于男性,往往是因為風險厭惡程度高,社會資本回報率偏低,以及缺乏家庭財富支配權;女性生存型創業概率高于男性,是因為技能水平低、社會資本少,加上能夠獲得社會鼓勵和家人支持(劉鵬程,2014)。(二)年齡(單位為10年)。(三)流動時間(年)。(四)家庭人口規模。(五)受教育水平(0為高中以下;1為高中及以上)。受教育程度作為人力資本的直觀度量與創業有關,提高受教育程度能顯著提高創業績效,但對是否創業的總體影響不顯著,分工作類型看其異質性發現:工人受教育程度越高,其創業概率越小;農民受教育程度越高,其非農創業概率越大。提高受教育程度還會抑制生存型創業,促進機會型創業(Van et al.,2008;Unger et al.,2011)。(六)婚姻狀況(0為不在婚;1為在婚)。(七)戶口狀態(0為農業;1為非農業)。(八)民族(0為漢族;1為少數民族)等虛擬變量;家庭層面的控制變量包括家庭每月總收入、個人月收入(以上非比值的連續正數均取對數)等。為了控制家鄉最低工資對流動人口的影響,我們還加入戶籍地的虛擬變量。

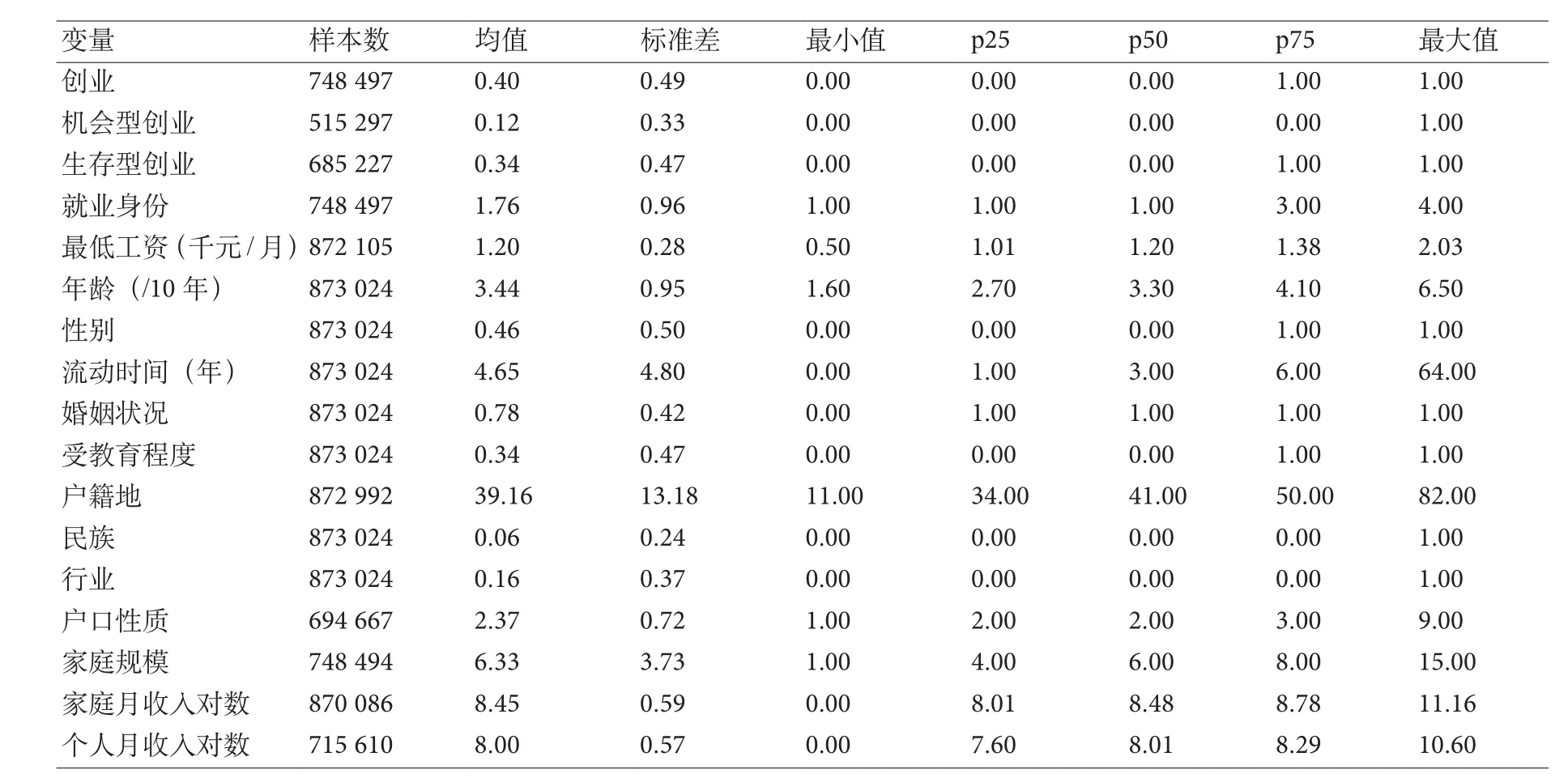

同時,本文還控制了地區層面特征“Cityjt”,主要包括人均GDP、人均土地面積、第二產業占比、第三產業占比、人均固定資產、人均財政支出。由于上述地區經濟變量可能會對流動人口決定異地創業產生影響,為避免反向因果,相關宏觀變量均選用前一年的取值。上述變量都是在創業文獻中常用的流動人口個體特征與城市特征控制變量,具體參考周廣肅等(2017)、寧光杰、段樂樂(2017)、吳群鋒、蔣為(2016)、魏下海等(2016)。各變量的取值情況如表2所示。

表2 各變量的描述性統計

四、回歸結果及解釋

(一)基礎回歸

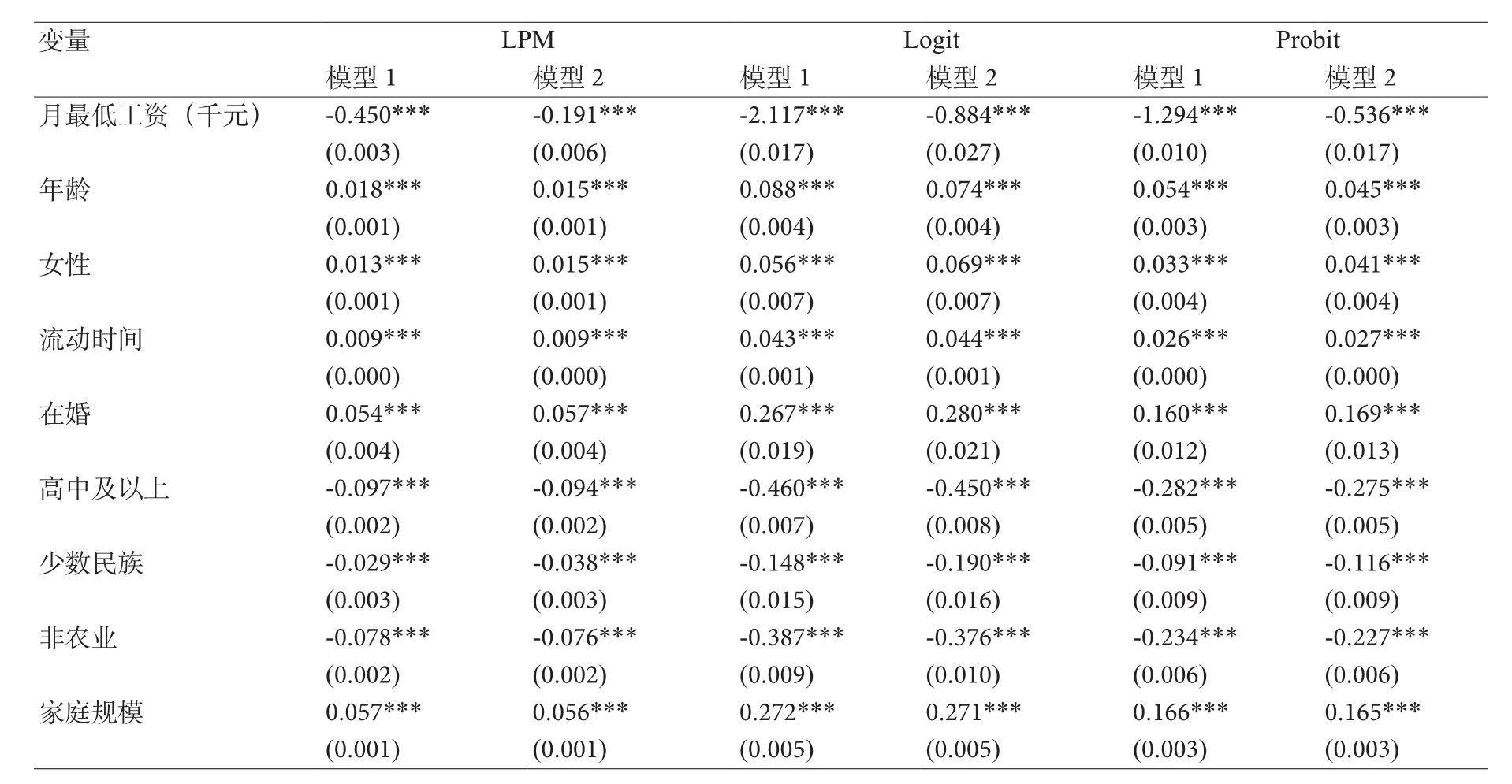

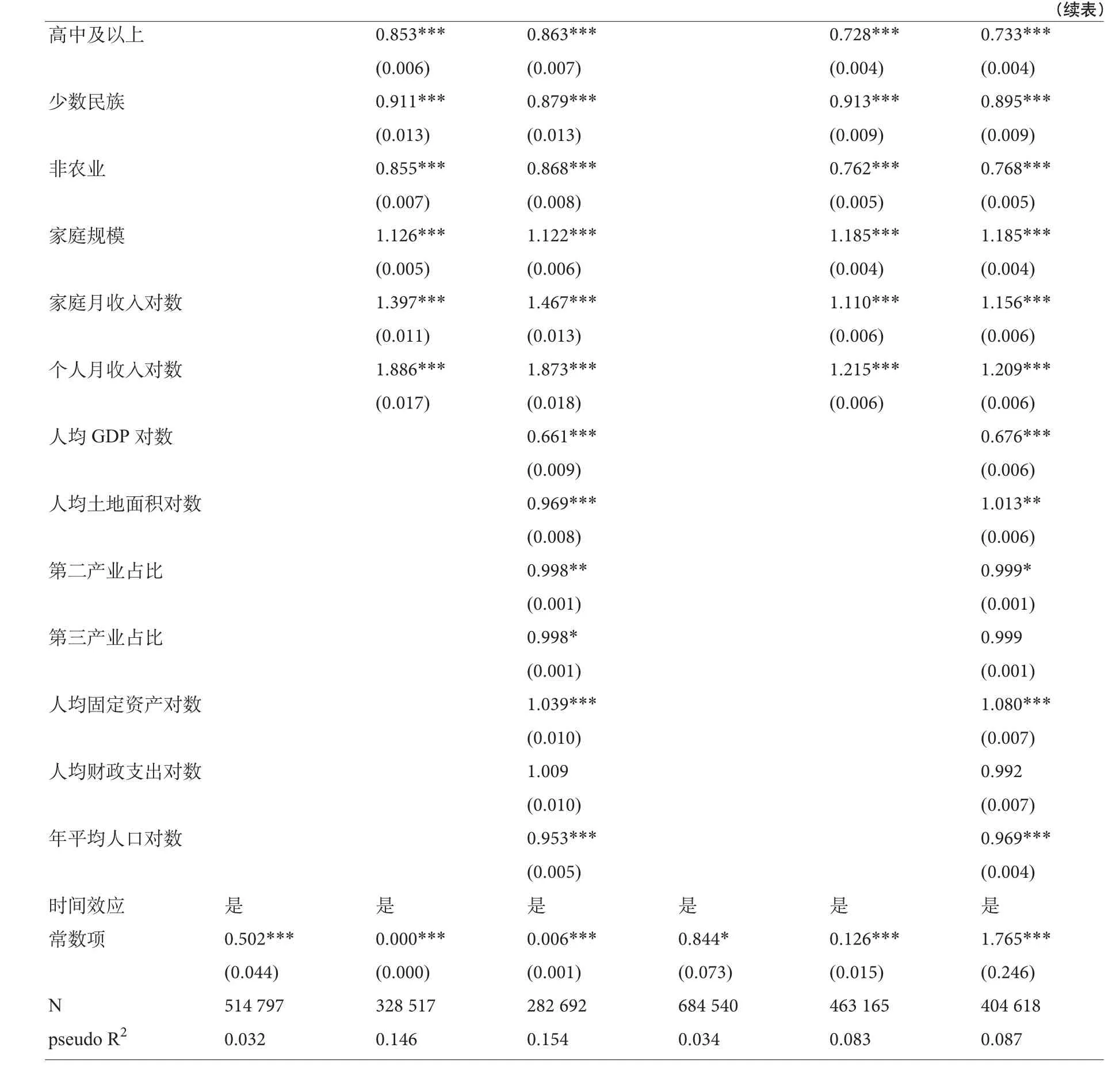

本文采用逐步回歸方法,分別使用LPM(Linear Probit Model)、LOGIT、PROBIT模型分析月最低工資水平對流動人口個人創業的影響,模型估計結果如表3所示。其中模型1為控制時間效應、流動人口個體特征與家庭特征的回歸結果,模型2在模型1的基礎上進一步加入地級市宏觀經濟變量作為控制變量。比較各模型的回歸系數發現,解釋變量“月最低工資”的影響系數在各模型中均顯著為負,最低工資會降低流動人口的創業概率。這個結論與吳群鋒、蔣為(2016)利用2011年中國家庭金融調查數據分析月最低工資對家庭層面創業決策影響得到的結果一致,但與周廣肅(2017)利用CFPS得到的家庭層面影響系數相反。④如果我們使用小時工資作為解釋變量,會發現樣本量只有原先的10%,估計結果變成了小時最低工資正向促進流動人口創業。由于樣本量縮減太多,我們就沒有采用小時最低工資。 發生比odds ratio一般表示倍數關系,大于1的時候是正相關,小于1大于0的時候表示負相關。

從個人層面控制變量的回歸結果看,男性、未婚、少數民族、非農業戶籍的流動人口創業意愿較低,隨著家庭規模擴大、年齡增長,以及流動時間延長,流動人口創業的可能性會增加;家庭月收入和個人月收入的增加都能夠促進創業發生。值得注意的是,受教育水平增加,并不一定推動創業,相比于小學及以下的文化水平,初中文化的流動人口更有創業積極性,而從高中開始,受教育水平越高,創業積極性就越低于小學文化人群。從區縣層面的控制變量看,人均固定資產對數和流動人口創業選擇正相關,人均GDP、人均財政支出、人均土地面積反而和流動人口創業負相關。

表3 主回歸(Beta系數)

注:1.表中呈現的是回歸系數2.Standard errors in parentheses3.* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

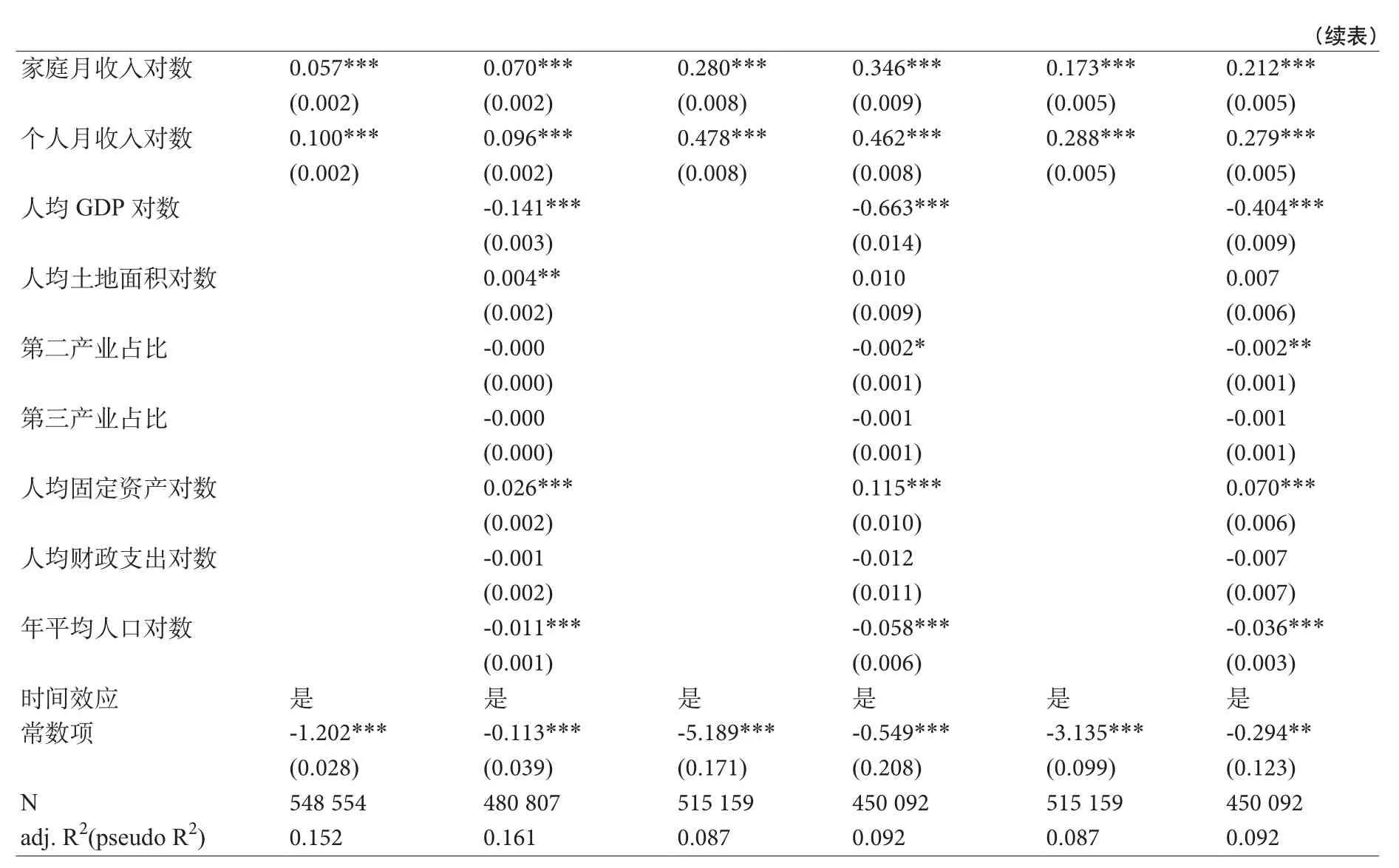

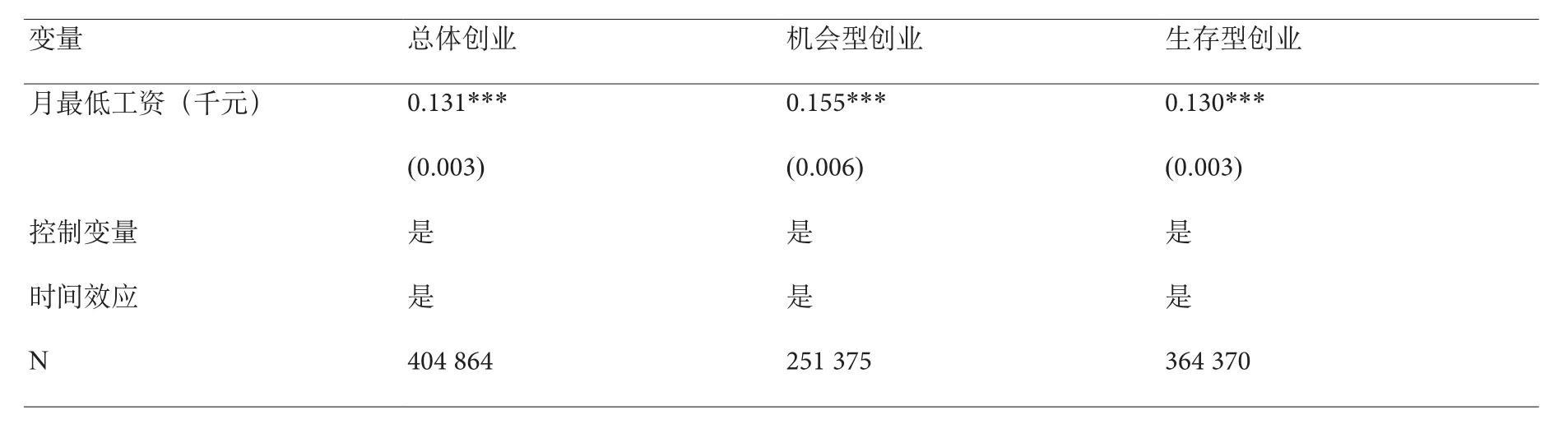

創業可以進一步細分為“機會型創業”與“生存型創業”,前者是在個人優勢稟賦基礎上把握商業機會,通過雇傭他人并合理調動資本來不斷進行資本積累的一種創業行為;后者適用于僅為滿足生活開支所需、制造就業機會的自雇型創業。表4為最低工資對機會型和生存型兩類創業的差異化影響結果。其中模型1為僅控制時間效應的月最低工資回歸結果;模型2在模型1的基礎上進一步加入流動人口個體特征與家庭特征作為控制變量;模型3在模型2的基礎上進一步加入流入地宏觀經濟特征作為控制變量。

表4 機會型創業、生存型創業分析(Probit模型,eform)

注:1.表中呈現的是OR(odds ratio)系數,反映解釋變量變化一單位時引起被解釋變量均值的變動倍數。當OR大于1時為正相關;OR小于1時為負相關。2.Standard errors in parentheses3.* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

從表4可知,最低工資規制對流動人口“機會型創業”與“生存型創業”傾向都存在顯著的負向影響,進一步印證了基準回歸的結論。但是最低工資對兩類創業的抑制效應存在差異,在控制不同變量的三個模型中,最低工資對生存型創業傾向的抑制作用均明顯比機會型創業強烈,這可能是因為生存型創業對于機會成本的上升更加敏感。個人月收入增加更有助于開展機會型創業;人均土地面積數越大,人口密度越小,機會型創業傾向就越小,這可能是因為機會型創業更依靠人才集聚的外部性。

(二)穩健性檢驗

首先,上述估計結果可能依然受到內生性問題的干擾。一方面,最低工資上漲會影響流動人口的創業傾向;另一方面,流動人口創業會反過來推動流入地的經濟發展,進而影響當地最低工資標準的決策調整。即使存在跟漲現象,政府仍然有可能根據本地流動人口的創業比來調整最低工資標準,從而產生反向因果問題,使上述最低工資的估計結果存在偏誤。為消減反向因果導致的內生性,本文參照吳群鋒、蔣為等(2016)和周光肅等(2017),使用2004年最低工資最初推行的標準以及“同一省內除本區縣外其他區縣的當年平均最低工資標準”作為2010-2015年最低月工資的工具變量。

比較表5和表4,可以發現使用IVprobit控制政策內生性以后,“一般型創業”、“機會型創業”與“生存型創業”的發生比均有所下降。這意味著,如果控制創業對最低工資政策的影響,最低工資對流動人口創業的負面影響實際上更加嚴重,最低工資每上漲1 000元,流動人口選擇機會型創業的可能性便會下降84.5%,選擇生存型創業的概率下降87.0%。

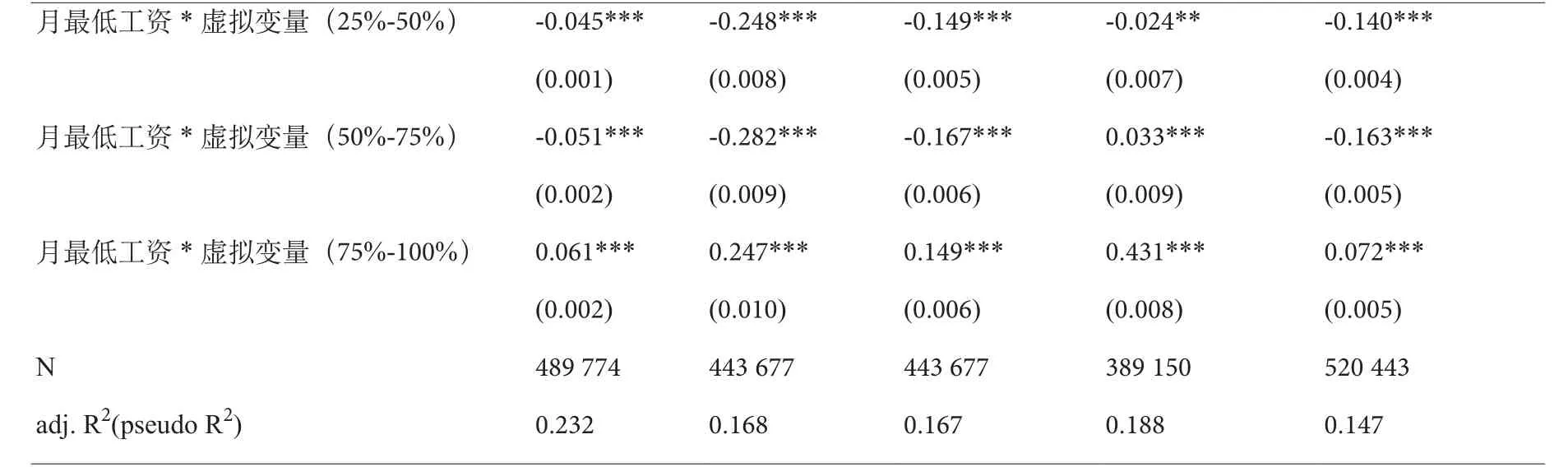

表5 內生性問題:工具變量法(IVprobit)

其次,考慮到最低工資通過直接提高工資水平的方式影響低收入人群,通過工資擠壓等其他方式影響相對高收入人群,預計最低工資對政策覆蓋的低收入人群影響較大,對相對高收入人群影響較小。因此,本文將個人收入水平按個人收入分位數進行四等分,探討最低工資對不同收入階段的流動人口創業意愿的影響。設置收入水平處于最低25%的樣本作為參照組,在控制其他變量不變的基礎上進一步加入收入分組變量以及收入分組變量與月最低工資變量的交互項,分別使用LPM、Logit、Probit模型進行“一般型創業”的全樣本回歸;使用Probit模型進行“機會型創業”與“生存型創業”的子樣本回歸,所得估計結果如表7所示。

表6 按個人月收入四分位分組回歸結果

(續表)

可以看出估計結果符合預期⑤按收入四分位分組回歸,研究參照組以外分組所受影響需要在參照組基礎上分析其他分組,如果使用β系數,便可以直接觀察兩組系數之和,比發生比更直觀,所以表6采用β系數。。最低工資標準上調使工資收入最高25%的流動人口創業意愿降幅最小。最低工資每上漲1 000元,收入最高25%的流動人口創業意愿減少38.1個百分點,同時,收入處于最低25%的流動人口并不是受影響最嚴重的,最低工資上漲1 000元僅導致其創業意愿減少53個百分點,僅僅比收入最高25%的群體影響劇烈一些。收入介于50%-75%分位數的個體創業傾向受抑制程度最大,達69.7個百分點。四個分組的機會型創業和生存型創業相比一般型創業結論大體不變,只是收入在50%-75%的和最低25%的兩組流動人口,選擇機會型創業所受的抑制效應沒有顯著差異。從經濟地位來看,收入在最高25%的流動人口的創業初衷往往不為最低工資左右。

主回歸結果以及以上穩健性檢驗都證實,最低工資會抑制流動人口在遷入地的創業行為,其影響機制可能如下:一、勞動力價格因為最低工資標準上調也水漲船高,給創業企業家們帶來了更大生存壓力,提高了進入門檻,同時,普通員工收入增加意味著員工的創業機會成本上升,其創業意愿也相應減弱;二、最低工資上漲會迫使企業減少員工培訓,人力資本下降會抑制創業傾向;三、最低工資上漲促進了流動人口就業,由于勞動力市場沒有擠出流動人口,也就不需要選擇自雇來實現就業,即不存在難民創業效應;四、最低工資上漲加劇了本地人和外地人的工作競爭,惡化了彼此的社會認同,加劇了本地人對外地人的歧視,給流動人口在當地創業制造了障礙;五、最低工資上漲推動了社會保障改革,使得流動人口受雇就業的福利增加,自雇創業的必要性下降。以下便對后三條機制進行檢驗,前兩條機制限于數據原因,只在文獻部分探討。

五、作用機制及擴展

此部分,本文嘗試從增加受雇就業、減少社會認同以及推動社會保障三個角度來驗證最低工資的影響路徑。

(一)增加受雇就業

根據2011-2016年流動人口監測數據,近26.8%的流動人口會選擇生存型創業,遠高過選擇機會型創業的比例(6%),這可能是由于流動人口人力資本較低、戶籍約束和本地社會資本有限,使其無法找到如意的崗位而不得不選擇自雇創業(寧光杰,2012)。所以最低工資如何影響受雇概率關系到流動人口的創業必要性。但高水平的最低工資如何影響就業在國外文獻里一直存在爭議,多數國內實證則表明最低工資會對就業產生輕微擠出效應,只是在不同區位存在異質性結論(馬雙等,2012;Wang & Gunderson,2010),甚至有觀點認為最低工資存在就業促進效應,有益于增加勞動力供給(羅燕、韓冰,2013)。考慮到中國獨特的勞動力市場二元結構,總就業的影響雖然時常不顯著,但不同類別的勞動力有可能得到差異化結果。流動人口就業有別于常規人口,流動人口具有更強的工作遷移能力,最低工資上調吸引農村剩余勞動力往城鎮流動,但流動人口大多數屬于低技能、低教育水平勞動者,所以流動人口的就業效應是否顯著負向仍是未知。

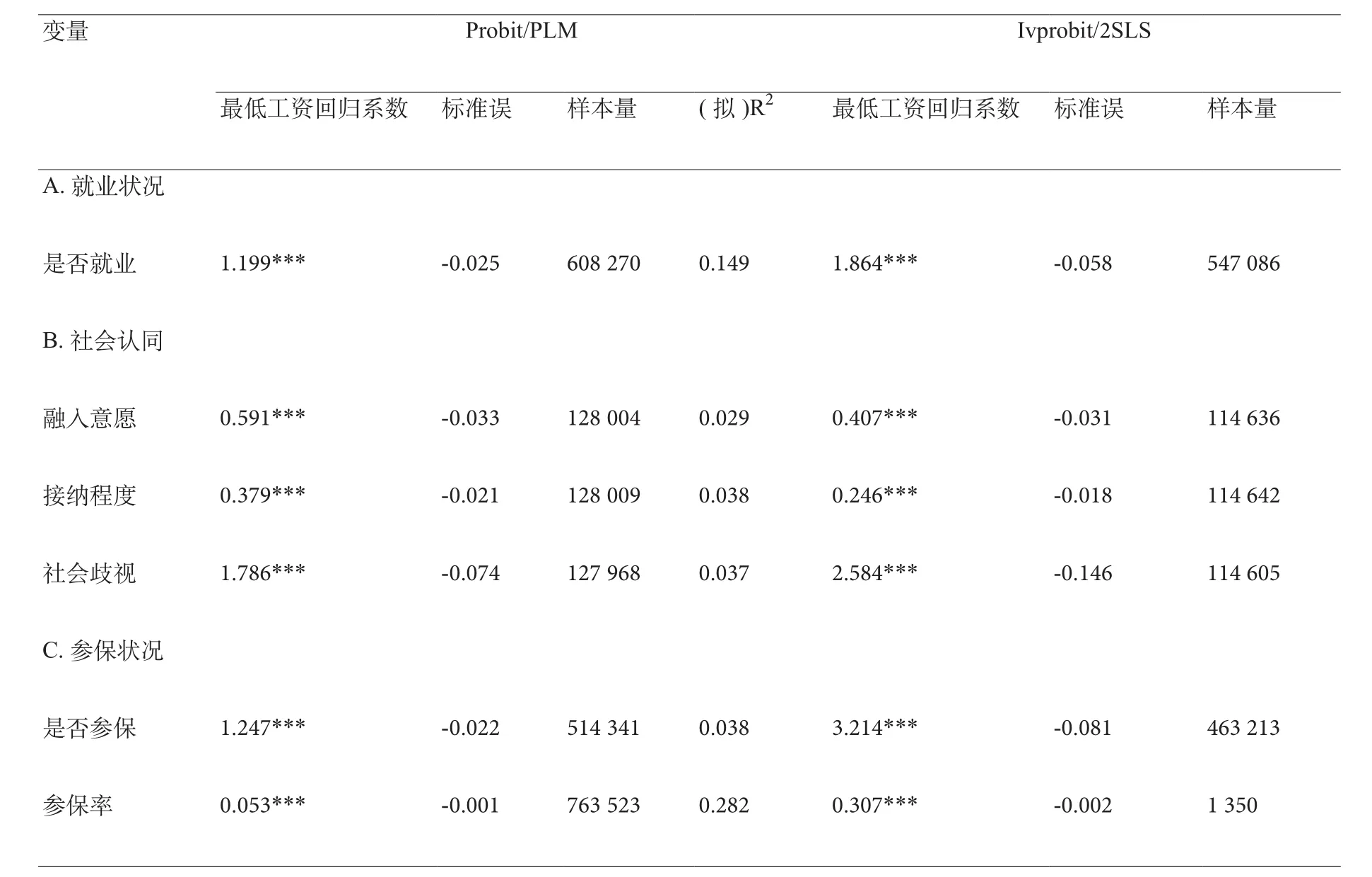

通過檢驗最低工資規制如何影響流動人口就業,可以探討最低工資借助就業影響創業的機制。本文依據2011、2012年問卷中“就業狀況”以及2013、2014和2015年問卷中“五一調查前一周是否從事一小時以上的工作”這兩個問題,將戶主是否為受雇視為被解釋變量,其中受雇為 1,否則為 0。考慮到創業是另一種就業方式,回歸中剔除了創業樣本。我們可以通過觀察最低工資對是否受雇的 Probit 模型的估計結果來判定最低工資是否會擠出就業,其控制變量的選擇與主回歸一致,如表7中A部分所示。結果發現就業擠出效應不存在,最低工資標準上調反而顯著提高了流動人口的受雇概率,最低工資每上漲 1 000元,受雇的概率便增加19.9%,用Ivprobit控制內生性后,正向影響同樣顯著,而且更加強烈。這意味著最低工資上調帶動了流動人口的受雇行為,增強了勞動吸引力,這可能是因為最低工資收入效應強化了流動人口受雇意愿,進而降低創業傾向。

(二)減少社會認同,加劇歧視

社會認同能促進風險分攤,增加人際信任,降低創業形成的交易成本,是影響創業的重要因素(周廣肅等,2015;魏下海等,2016)。從收入角度看,最低工資可能通過提升勞動待遇來增強流動人口的城市認同感,減弱遷入地的歧視不公,進而降低流動人口創業難度,提高其創業概率。但從競爭角度看,最低工資導致流動人口就業增加,擴大了流動人口受雇人群,進而加劇本地人和外地人的競爭態勢,使雙方的矛盾加深,讓流動人口在當地創業的難度加大。

為了驗證社會認同的中間作用,本文基于 2011年和2012年調查問卷選取“我很愿意融入本地人當中,成為其中一員”這一問題來表示融入意愿,取值越大意味著對該城市的歸屬感越強烈;使用“感到本地人愿意接受我”來表示接納程度,數值越大代表感覺本地人越愿意接受自己;本文采用問題“感覺本地人看不起我”的回答來度量歧視,數值越大代表感覺本地人越瞧不起自己。

表7中B部分為最低工資與融入意愿、接納程度和遷入地歧視的回歸結果。最低工資每上漲1 000元,會導致當地流動人口融入意愿減少近一半,人們更少得到本地人的接納承認,更多地感受到本地人的排斥。最低工資顯著降低了流動人口的社會認同,負向抑制作用在控制內生性后依然顯著。這表明在其他因素不變的前提下,無論是融入本地的意愿,還是本地人的接納程度,都因為最低工資上漲而顯著減少,本地人對外地人的歧視也因為最低工資上調而明顯激化。這提升了創業的交易成本,拉高了流動人口創業門檻,進而抑制在流入地的創業行為。

表7 機制檢驗

(三)推動地區社會保障發展

最低工資作為勞動保護的主要措施,是衡量當地勞動力保護程度的重要標準,一個地方最低工資越高,應該越有可能擁有更大程度的社保福利,給流動勞動力提供更完備的公共服務。由于公共服務如社會保障更偏向于工資就業者,這使得流動人口選擇受雇就業的收益預期更高。作為另一種形態的收入,社會保障、公共服務的提升將進一步加大流動人口選擇創業的機會成本,使得創業的必要性降低(寧光杰、段樂樂,2017)。為了驗證社會保障制度的中間作用,本文基于2011、2013、2014、2016年流動人口動態監測數據,選取流動人口是否在本地參與至少一項“五險”(城鎮職工醫療保險、養老保險、失業險、生育險、工傷險)的相關問題來刻畫參保狀態,以研究最低工資如何影響流動人口的社會保障狀況。

表7中C部分為最低工資與社會保障覆蓋情況的回歸結果,分別從個人是否參保、地區參保率兩個維度分析。第一個維度采用Probit和Ivprobit模型,被解釋變量是流動人口個體在流入地是否參加社會保險,解釋變量與主回歸相同;第二個維度使用OLS和2SLS模型,被解釋變量是當年各區域的流動人口參保率,是由參加本地至少一項 “五險”的流動人口數除以該數與沒有參加本地任何一項“五險”的流動人口數之和計算得出,解釋變量只采用上述回歸中的區域層面特征變量以及最低工資,為了避免反向因果,所有區域層面解釋變量均采用滯后一期。回歸結果顯示,最低工資提高了流動個體在本地參保的概率,控制內生性后參保傾向增幅更強烈;從區域層面來看,最低工資顯著增加了區域層面的流動人口社會保障覆蓋率,即最低工資的確推動了針對流動人口的社會保障的發展。因此,流動人口可能會為了獲取社會保障而傾向于受雇就業,因此更少有人選擇風險更大的創業。

六、異質性分析

(一)在不同流入地的影響

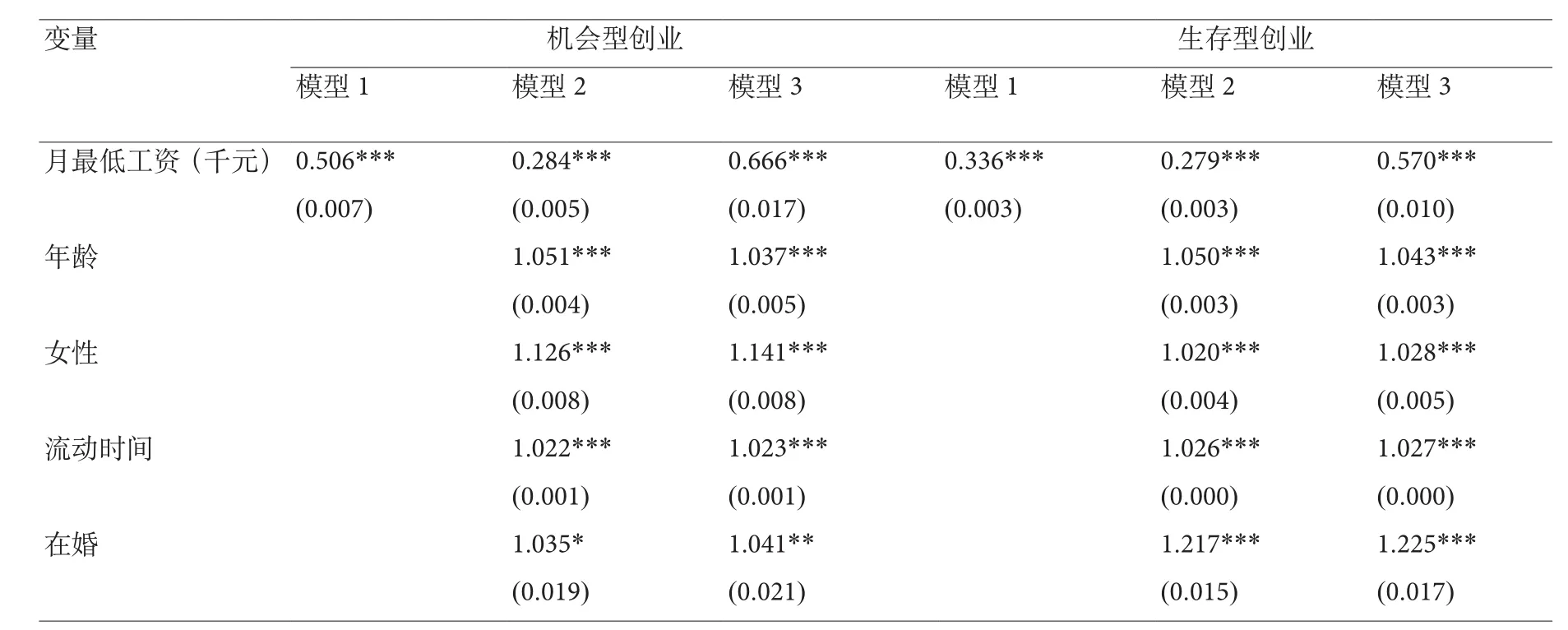

首先,表8中A部分依據流動人口進入的工作地區分成了市區、城鄉接合部與縣城、鄉鎮與農村這三類子樣本,選用包含流動人口工作地點的2014年數據進行回歸,以探討最低工資對對于不同工作地的流動人口個人創業的具體影響差異。從回歸結果看,在市區里工作時,最低工資上漲會顯著促進創業,其中機會型創業概率的增幅更大;在市區以外的地方,最低工資上漲會顯著抑制創業,其中機會型創業傾向所受的抑制效應弱于生存型創業,而且在鄉鎮與農村,最低工資對創業的抑制效應最強,超過在經濟較發達一些的城鄉接合部與縣城。這一發現符合市區作為企業總部和人才中心的定位,可能是因為市區具備的集聚效應和低成本效應抵消了最低工資上漲的沖擊,而面對最低工資上漲,市區以外的企業的風險承受能力較弱,容易被擠出市場(Mayneris et al.,2016),進而降低了創業意愿;再加上市區以外工資基數低,同樣的最低工資增幅會給個人的就業選擇帶來更明顯的影響。

(二)對不同性別的影響

其次,為了進一步分析最低工資沖擊對企業家精神影響的性別差異,我們劃分了兩性子樣本。由于男性和女性的人力資本、社會待遇、家庭財富支配權以及風險偏好程度各有不同,因此企業家精神存在性別差異(劉鵬程等,2013)。上文基礎回歸中,我們也發現女性流動人口的創業概率要弱于男性,此外,最低工資上漲給男性和女性帶來的就業沖擊有所差異,意見尚未統一,或發現女性承受的負面影響比男性更大(楊娟、李實,2016),或指出婦女就業概率反而上漲(馬雙等,2017)。因此,可以預期,在最低工資上漲沖擊下,不同性別的創業決策會發生差異化變動。表8的B部分回歸結果顯示,在最低工資上漲背景下,最低工資給兩性的生存型創業帶來的沖擊尤其強烈,但無論是開展機會型創業還是生存型創業,最低工資上漲給男性帶來的抑制作用都顯著弱于女性。女性生存型創業意愿承受的抑制相比機會型創業意愿更嚴重⑥考慮到篇幅,沒有顯示控制變量回歸結果。兩性的個體特征對創業可能性的影響都是顯著且相似的,唯有家庭月收入和個人月收入差異較大,家庭月收入對男性創業的促進作用相對女性創業更強,但對兩性參與哪種類型的創業沒有顯著差異;個人月收入上漲能提升個人機會型創業,對女性創業的促進作用尤其強烈,個人月收入上漲依然會促進女性投身生存型創業,但抑制男性開展生存型創業。由此可見,家庭經濟的支持對女性幫助更小,這可能是因為女性從家庭中獲取的經濟資助相對有限。女性若要創業,主要依靠自身的收入和財富積累。。

表8 基于不同分類標準的異質性檢驗

(三)在東中西部的影響

從不同地域來看流動人口創業行為,最低工資的區域梯度可能使其對流動人口創業決策產生區域化差異影響。由于最低工資制定需要參照當地平均工資標準和經濟狀況,所以在不同地域的最低工資制定標準和執行強度都存在差異。國內研究指出,最低工資在東部地區對就業起抑制作用,在西部地區則沒有作用(Fang & Lin, 2013; Ni et al., 2011)。類似地,不同地區的創業環境、成本和稟賦優勢也各有差異⑦東部12省及直轄市面積小,但大多經濟發達,貿易開放程度大,工農業實力雄厚,流入勞動力素質高。中部9省及自治區糧產及礦產豐富,重工業較好,承接東西便于人口流動。西部9省及自治區占過半國土,經濟技術最落后,但礦藏豐饒,受政策支援較多。,最低工資影響員工收入,關系到企業選址和流動人口的就業選擇,可能帶來隨區域變化的創業效應。我們依據國家統計局2003年對東中西部的分類標準,劃分了三個區位子樣本。從表8中C部分可知,最低工資上漲會顯著增加流動人口在中部城市的機會型創業和生存型創業,其中機會型創業傾向增幅尤其大,達到了58.5個百分點;而西部城市的兩類創業都被最低工資制度抑制,只是對機會型創業影響不顯著;相比之下,隨最低工資上調,東部城市生存型創業會下降,機會型創業會增加,但該促進效應在10%的統計水平上不顯著。由此可見,東部地區就業環境和創業氛圍都優于其他區域,具備低成本優勢和集聚效應,機會型創業可能受益于最低工資制度完善而上升,而生存型創業可能因最低工資上漲、機會成本上升而下降。但在西部地區,經濟技術水平都落后于其他區域,繼續上調最低工資標準可能過度干預勞動力市場,不利于企業西遷,會和當地創業政策產生沖突。唯有在中部城市上調最低工資恰好能夠促進流動人口在當地創業。

(四)對不同教育程度流動人口的影響

按流動人口的受教育程度來看,上調最低工資對大學以下學歷(含小學及以下、初中、高中、專科)會產生顯著的創業抑制效應,但對大學及以上學歷流動人口的影響在10%的統計水平上不顯著。根據表8中D部分,小學及以下學歷的流動人口開展兩類創業對最低工資上調是最敏感的,隨著學歷上升,最低工資的創業抑制作用會逐漸削減,直到大學及以上學歷變得不顯著受其影響,甚至可能因此促進機會型創業。最低工資每上漲1 000元,小學及以下學歷的流動人口會收縮57.8%的機會型創業意愿和50.4%的生存型創業意愿。相比之下,大學及以上學歷創業意愿會因最低工資上而上漲15.5個百分點,但是影響不顯著。

(五)對有無房產的流動人口的影響

房產在抵御創業風險、資產保值、提供生活保障上具有不可替代的作用,因此可以預期,是否在流入地具有房產會顯著影響最低工資和創業的關聯。由表8中E部分可知,沒有房產的流動人口會受到最低工資顯著的創業抑制效應影響,最低工資每上漲1 000元,沒有房產的流動人口會減少43.4個百分點的機會型創業意愿以及48.3個百分點的生存型創業意愿。相反,有房產的流動人口進行生存型創業的意愿只減少了19.5%,進行機會型創業的意愿甚至增加了0.2%,而且影響不顯著。可能的解釋是房產增加了創業的籌碼以及決心,提升了流動人口創業的融資能力,即使遭遇最低工資的負面沖擊,依然能夠依靠較為穩固的現金流來應對;另外,擁有房產往往能夠延長人們的居住時間,進而提高了創業持續性的預期(寧光杰、段樂樂,2017)。

七、結論

本文依據2011-2016年流動人口動態監測數據和區縣層面的最低工資標準數據,運用probit和Ivprobit方法研究了最低工資標準上調和流動人口創業傾向變化的關聯。實證結果發現:首先,最低工資上漲會對流動人口的創業產生負面影響,其中機會型創業與生存型創業都顯著受抑制。具體來看,控制其他條件不變,最低工資標準每上調1 000元,將導致流動人口生存型創業下降43.0%,機會型創業下降33.4%,抑制效應在生存型創業中更加明顯。使用2004年最低工資最初推行的標準以及“同一省內除本區縣外的其他區縣的當年平均最低工資標準” 作為2010-2015年最低月工資的工具變量,我們發現控制內生性后,結果變得更穩健,影響更強烈;從不同收入看最低工資對創業的影響,收入處于最高25%的個體受影響最小,而其他收入階段都受到了明顯,處于50%-75%的人群受抑制尤其明顯。其次,最低工資上漲除了通過提高收入來影響流動人口創業的潛在機制以外,還能夠通過促進流動人口就業來抑制當地創業,通過惡化社會認同來提高創業難度,通過推動社會保障來降低創業必要性。此外,異質性分析發現,最低工資會促進在市區工作、中部地區的流動個體創業,顯著抑制市區以外工作地點、大學以下學歷、無房產、西部地區的個體創業,在大學及以上學歷、東部地區和有房產的流動人口進行機會創業型中時常不顯著,女性比男性受到最低工資更強烈的創業抑制效應影響。

整體來看,最低工資過高的增幅會顯著抑制流動人口的創業意愿,這告訴我們,政府在制定新的最低工資標準時,需要考慮流動人口的創業狀況。與其用政策倒逼人們創業,不如因地制宜,針對當地企業經營和個人發展狀況,合理調節最低工資增速,解決好政策沖突的問題。只有提供適宜的勞動力市場環境,減少創業政策的執行成本,才能更好地孵化出優秀的公司和企業家。

[1] 楊燦、葉林祥、詹鵬.我國最低工資標準制定中的“攀比行為”[R]. 經濟研究工作論文,2016.

[2] 馮建喜、湯爽爽、楊振山.農村人口流動中的“人地關系”與遷入地創業行為的影響因素[J]. 地理研究,2016,(1):148-162.

[3] 韓兆洲、林仲源.我國最低工資增長機制時空非平穩性測度研究[J]. 統計研究,2017,(6):38-51.

[4] 周廣肅.最低工資制度影響了家庭創業行為嗎?——來自中國家庭追蹤調查的證據[J]. 經濟科學,2017,(3):73-87.

[5] 吳群鋒、蔣為.最低工資會抑制創業嗎?——基于中國微觀數據的實證研究[J]. 產業經濟研究,2016,(6):1-10.

[6] 馬雙、張劼、朱喜.最低工資對中國就業和工資水平的影響[J]. 經濟研究,2012,(5):132-146.

[7] 葉林祥、T.H.Gindling、李實、熊亮.中國最低工資的遵守—基于中國六省市企業與員工匹配數據的經驗研究[J]. 經濟研究,2015,(6):19-32.

[8] 孫中偉、舒玢玢.最低工資標準與農民工工資——基于珠三角的實證研究[J]. 管理世界,2011,(8):45-56.

[9] 葉靜怡、楊洋.最低工資標準及其執行差異:違規率與違規深度[J]. 經濟學動態,2015,(8):51-63.

[10]馬雙、李雪蓮、蔡棟梁.最低工資與已婚女性勞動參與[J]. 經濟研究,2017,(6):153-168.

[11]阮榮平、鄭風田、劉力.信仰的力量:宗教有利于創業嗎?[J]. 經濟研究,2014,(3):171-184.

[12]尹志超、宋全云、吳雨.金融知識、創業決策和創業動機[J]. 管理世界,2015,(1):87-98.

[13]李雪蓮、馬雙、鄧翔.公務員家庭、創業與尋租動機[J]. 經濟研究,2015,(5):89-103.

[14]倪鵬途、陸銘.市場準入與“大眾創業”:基于微觀數據的經驗研究[J]. 世界經濟,2016,(4):3-21.

[15]孫文凱、孫昂、王乙杰.計劃生育損害中國的企業家精神嗎?[J]. 經濟學報,2016,(2):138-160.

[16]周廣肅、謝絢麗、李力行.信任對家庭創業決策的影響及機制探討[J]. 管理世界,2015,(12):121-129, 171.

[17]魏下海、陳思宇、黎嘉輝.方言技能與流動人口的創業選擇[J]. 中國人口科學,2016,(6):36-46.

[18]寧光杰、段樂樂.流動人口的創業選擇與收入——戶籍的作用及改革啟示[J]. 經濟學(季刊),2017,(2):771-792.

[19]周廣肅、譚華清、李力行.外出務工經歷有益于返鄉農民工創業嗎?[J]. 經濟學(季刊),2017,(1):793-814.

[20]寧光杰.自我雇傭還是成為工資獲得者?——中國農村外出勞動力的就業選擇和收入差異[J]. 管理世界,2012,(7):54-66.

[21]隋艷穎、馬曉河、夏曉平.金融排斥對農民工創業意愿的影響分析[J]. 金融經濟學研究,2010,(3):83-92.

[22]楊娟、李實.最低工資提高會增加農民工收入嗎?[J]. 經濟學(季刊),2016,(4):1563-1580.

[23]董志強、魏下海、張天華.創業與失業:難民效應與企業家效應的實證檢驗[J]. 經濟評論,2012,(2):80-87.

[24]劉鵬程、李磊、王小潔.企業家精神的性別差異——基于創業動機視角的研究[J]. 管理世界,2013,(8):126-135.

[25]魏下海、湯哲、王臨風.社會信任環境是否促進“大眾創業”[J]. 產業經濟評論,2016,(3):48-57.

[25]Paulson A. L., Townsend R., 2004, Entrepreneurship and Financial Constraints in Thailand[J]. Journal of Corporate Finance, 10(2), PP. 229-262.

[27]Georgellis Y., Wall H J., 2000, What Makes a Region Entrepreneurial? Evidence from Britain[J]. Annals OF Regional Science, 34(3), PP. 385-403.

[28]Mayneris F., Poncet S., Zhang T., Improving or Disappearing: Firm-Level Adjustments to Minimum Wages in China[R]. Ires - Institut DE Recherches Economiques ET Sociales, 2016.

[29]Wang J, Gunderson M, 2011, Minimum Wage Impacts in China: Estimates from A Prespecified Research Design, 2000–2007[J]. Contemporary Economic Policy, 29(3), pp. 392-406.