對高超聲速飛行的不懈追求

——設計高超聲速飛行器要用到多少新科學?

蔡立英/編譯

對高超聲速飛行的不懈追求

——設計高超聲速飛行器要用到多少新科學?

蔡立英/編譯

1967年10月3日午后,一個沖壓發動機從加利福尼亞南部的天空墜落。片刻之前,它還附著在火箭推進式飛行器X-15試驗機的下腹部,美國宇航局(NASA)的工程師把這個虛擬發動機嫁接到X-15上,測試增加的重量是否會影響飛行器的高速操縱。

截至當時,X-15型飛行器已經進行過100多次試飛,好幾次試飛的速度超過5馬赫,這是公認的高超聲速飛行的臨界值。那天,那架X-15的飛行員威廉·奈特(William “Pete”Knight)把飛行速度提升到了新的極限。在內華達州的泥湖上由一架B-52載機發射后,X-15爬升到平流層,加速到超過7 000千米/小時的速度,也就是6.7馬赫——創造了X-15新的飛行紀錄。奈特從泥湖向南飛往愛德華茲空軍基地,航程500千米,總計耗時不到10分鐘。

但是,當X-15接近愛德華茲時,飛行器周圍所受激波造成的急劇加熱,部分熔化了連接沖壓發動機和飛機機身的支架。發動機散架,墜毀到地面的一個轟炸靶場。奈特幸免于難,改天還能再飛,但是教訓也很清晰:高超聲速飛行的流體力學超級復雜,它們帶來的實際危險是巨大的。

半個世紀之后,通過跨學科、公立和私立機構的協同努力,研究人員在高超聲速飛行方面取得了很多進展,卻仍然沒有完全理解高超聲速飛行的物理學。不過,夢想依然誘人。高超聲速飛行器可能會給國防工業帶來革命,屆時很可能會刺激類似太空旅游業中涌現出來的那些商業應用。以6倍于聲速的速度飛行的高超聲速飛行器,從美國洛杉磯周游華盛頓只需大約30分鐘。

關于高超聲速飛行的所有技術障礙的論述可謂汗牛充棟。為了讓高超聲速飛行變得切實可行和常規化,科學家和工程師們需要設計推進系統、材料設計和飛行控制的新方法,需要對流體力學和其他課題有更深的理解。本文主要聚焦基本的流體力學挑戰,描述了需要回答的關鍵科學問題以及目前已取得的研究進展。

激波和化學

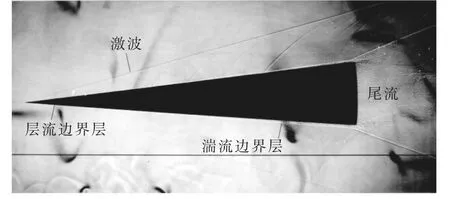

任何以超聲速飛行的飛行器都會產生一種主導的激波,在其作用下,壓強、溫度和密度會發生突躍變化(見圖1)。但是在高超聲速情況下,突躍變化的數量級通常會很極端,以至于產生深刻的熱力學后果。

圖1 以4馬赫速度在彈道試驗場內飛行的錐體,從其頭部發出的激波在這個紋影圖中呈現為一道細黑線;空氣穿過激波時,密度發生突躍變化,產生了陡峭的折射率梯度,反過來使透射光發生偏轉,從而產生了我們在圖中看到的反差。圖中還可以看到層流和湍流邊界層以及尾流

描述激波對氣流影響的一種有用的量化方法是滯止焓,代表奔流的空氣分子和原子如果在一個穩定的絕熱過程作用下減速直至滯止,所獲得的總熱能。滯止焓一般會隨著飛行器的馬赫數而增加,而且在穿過激波時是守恒的——假設是一個穩定的絕熱氣流。滯止焓反映了一個事實,那就是激波上游的氣流動量貢獻了激波層的熱能,激波層是激波和飛行器表面之間的壓縮空氣薄層。

當滯止焓超過大約5兆焦/千克(相當于可供一架飛行器在30千米高空以10馬赫的速度飛行)時,激波層蓄積的總能量很大,以致空氣分子的內部能量模式——電子的、振轉的等等——與不同時間尺度下的新的能量環境相平衡,這些時間尺度與氣流的時間尺度相當。結果,空氣分子不能再用單一的溫度來描述。

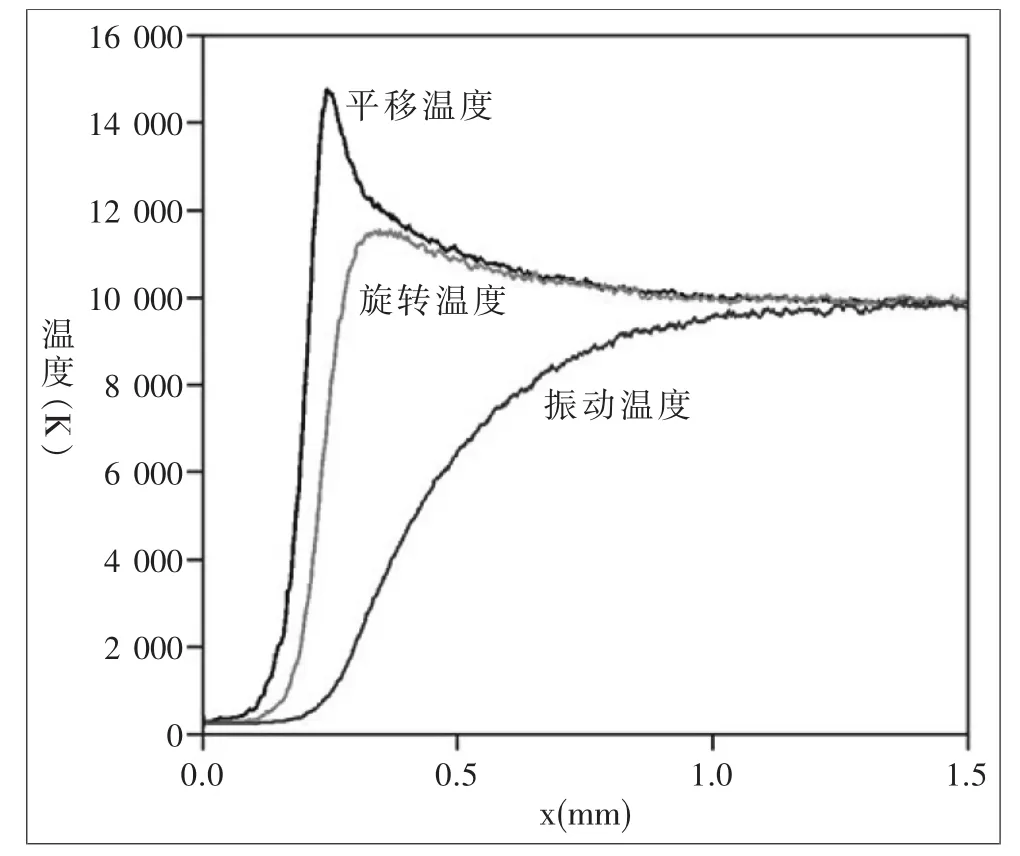

圖2顯示了在40千米高空、速度為16馬赫的一維正激波的模擬結果。激波上游的流體是氮氣分子,在圖中從左向右流動。滯止焓很低時,激波下游的平移、旋轉和振動溫度是處處相同的。但是在模擬中,平移溫度迅速升高到大約15 000K的峰值(比太陽表面平均溫度的兩倍還大),而旋轉溫度和振動溫度則遠遠滯后。只有在少數的分子間碰撞之后,旋轉模式的熱能才與分子的動能平衡,而只有在更多的分子間碰撞之后,振動模式的熱能才跟著與分子的動能平衡。真正的大氣流動,大多數是由雙原子的氮氣和氧氣組成,其運動情況預計與模擬情況類似。

與熱力學和流體力學平衡相當的時間尺度,把計算高超聲速流場的任務弄得更復雜。激波層的氣體處于不斷變化的非平衡狀態。一些碰撞,尤其是那些涉及處于高速振轉態的分子的碰撞,可能甚至會導致離解。這會產生重要的設計后果。因為氧原子比氧分子活躍得多,離解會加速熱防護層的破壞——尤其是那些由碳碳化合物組成的熱防護層。高超聲速動力學中一個很大的未知因素是分子的振動、旋轉、平移和離解過程如何互相作用。直到幾年前,非平衡相互作用的模型還是基于經驗觀察和直覺。最近,理論化學家在勢能面(PES)的研究上取得了成功,勢能面描述分子或分子系統的能量是分子的幾何形狀(包括鍵長和角度)的函數。勢能面傳統上屬于計算化學家的研究領域,但是流體動力學家在計算離解率時,越來越多地運用勢能面來嚴格計算分子的振動和旋轉。近來,用勢能面數據計算的氮氣離解率,與基于通常的經驗模型的計算結果相差達到一個數量級。這個結果提醒我們,運用經驗模型計算出來的離解率來描述高滯止焓的氣流具有局限性,兩種方法計算氮氣離解率的差異就是一個鮮明的例子。

圖2 對40千米高空的16馬赫流的模擬,預測了一個充滿活力的激波,激波下游的氮氣的平移、旋轉和振動溫度不再相同。各種模式在與氣流的特征長度尺度相當的長度尺度上相平衡。在高超聲速條件下,激波層——激波和飛行器表面之間的區域,可能只有幾毫米或幾厘米厚。圖中,激波的波前位于X軸的原點,氣流從左向右流動

湍流的崛起

盡管高超聲速飛行器周圍的整個激波層的特點是高溫和高壓,而飛行器所受的很大一部分黏滯阻力和加熱可以追蹤到“邊界層”,這是貼近飛行器表面的一個很薄的區域。穿過可能只有幾毫米厚的邊界層,空氣相對于飛行器的速度可能從數千米/秒驟降到在飛行器表面的速度為零。

在飛行器的頭部,邊界層的氣流是典型的層流——也就是說,氣流的流線幾乎與飛行器表面平行。但是,當氣流抵達飛行器尾部時,邊界層通常會轉捩成一種混亂的湍流狀態。理解這種轉捩如何以及在何處發生是高超聲速空氣動力學中長期存在的問題之一。

我們知道,流擾動——壓力、密度或速度的微小脈動,在此過程中發揮作用。不管它們是在大氣中自然發生的,還是由設計的或偶然的表面粗糙度造成的,擾動會引起氣流作不規則運動,繼而變成湍流。令人好奇的是,邊界層對那些擾動的作用就像是一個選擇過濾器:只有特定頻率和波長的擾動得到充分放大,才導致從層流到湍流的轉捩。

邊界層的狀態對阻力和加熱率有深刻的影響。錐體模型的風洞實驗表明,隨著邊界層從層流轉捩為湍流,加熱率的突變可以多達8倍(數十年來,錐體都被作為高超聲速風洞實驗的規范形狀)。對于大多數實際應用而言,在一個航程的時間內,保護飛行器的長度抵御湍流加熱率所需的熱防護將使飛行器重得無法飛行。所以,設計師的部分任務是預測何時何處飛行器上的邊界層將會變成湍流。美國國防科學委員會特別工作組1988年的一份報告對這個問題做出了簡明扼要的概括:

“在高超聲速飛機設計中,最大的不確定性是從層流到湍流的那個轉捩點的位置。估計值的浮動范圍從機身長度的20%到80%。這么大程度的不確定性顯著影響了發動機進氣口的氣流狀況,氣動熱和結構傳熱以及表面摩擦。這些反過來又影響對發動機性能、結構加熱和阻力的估計。對轉捩點的估計會影響飛行器總起飛重量的設計,可以相差兩倍甚至更多。”

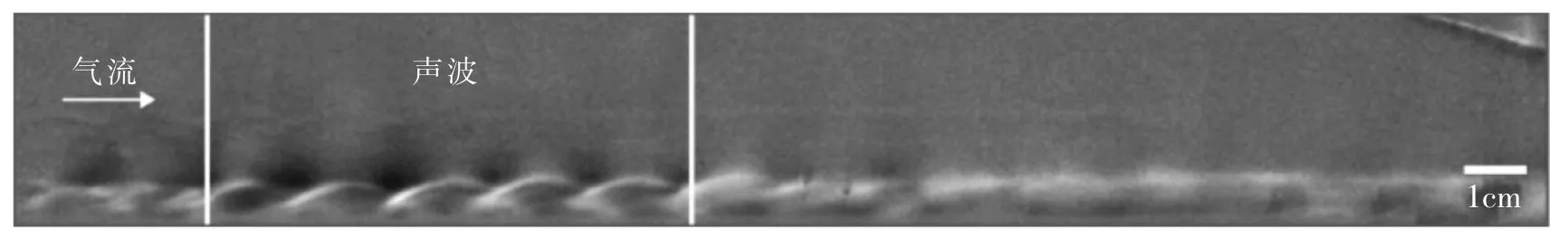

為了降低這種不確定性,設計師必須闡明對邊界層轉捩有貢獻的不同機理,并且能夠預測出復雜的流動幾何形狀的轉捩起點。圖3說明了一個圓錐在10馬赫的飛行速度下,其邊界層的一個特別的轉捩機理:把聲波困在邊界層里面。在名為“紋影圖”的實驗圖像中,變化的明暗區域與明確定義的聲波相對應,隨著邊界層里的氣流變成了湍流,這些聲波失去了周期性。

在現實的飛行條件下,邊界層轉捩變得更加復雜。取決于馬赫數、飛行器形狀、迎角和其他因素,不同的轉捩機理會發揮作用。在飛行過程中,隨著馬赫數和迎角的改變,邊界層的性質也會發生改變,飛行器的熱防護層燒蝕,翼片在熱負荷和機械負荷下變形。高超聲速的邊界層轉捩依舊是基礎研究的活躍領域。

圖3 此紋影圖顯示了沿著一個長1.55米的圓錐表面的10馬赫流的邊界層里的聲波。圖中,氣流從左向右流動

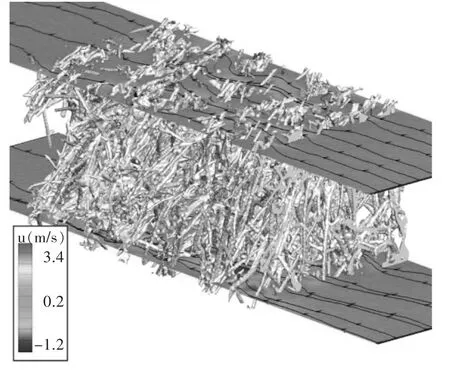

你可能會好奇,完全的湍流邊界層是否會比轉捩中的邊界層更容易建模。答案是完全否定的。湍流的相關控制方程數不勝數:質量守恒、動量守恒、能量守恒;湍流的狀態方程與壓強、溫度、密度有關;湍流的輸運性質,包括質量擴散率、黏度和熱導率。最先進的計算能解那些湍流方程,分辨率小到最小的湍流長度尺寸。這是一個壯舉,在典型的高超聲速飛行環境下,相關的湍流長度尺寸橫跨了很多個數量級。這樣的計算強調可利用的研究型計算資源,使用了超過300億個網格點和102 000個核,才模擬出流過最簡單表面——平壁的2.5馬赫流。

是的,研究人員能夠精確模擬完全的湍流。但是,除非我們大幅提升超級計算機的速度和有效性,優化大規模并行計算的代碼,找到查詢和后處理TB級計算數據的新方法,并且開發出更有效的算法來解湍流的控制方程,否則,那些計算將只能適用于最簡單的幾何形狀,一旦遇到復雜的幾何形狀就不適用了。同時,那些找到簡化的計算區域的精確一致的解法的應用數學技巧,比如預解式解析和分析方法,為研究不可壓縮湍流提供了嶄新的視角,而且有望啟發高超聲速條件下的湍流研究。

相互干擾的激波和邊界層

目前為止,我們聚焦簡單的錐體模型來說明高超聲速飛行中起作用的關鍵的流體力學現象。但是,真正的飛機在幾何形狀上是非常復雜的,有向外伸出的機翼,有移動的控制面。這樣的形狀不連續性帶來了高超聲速飛行中最復雜的現象:激波之間和邊界層之間的干擾。

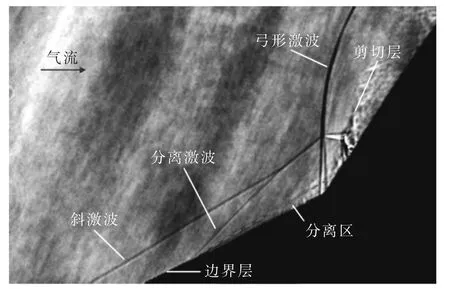

圖4 6.6馬赫流經過雙錐的紋影圖揭示了相互干擾的激波和邊界層的復雜系統。細長頭部產生的斜激波與寬闊的底部產生的弓形激波相交,導致邊界層從錐體表面分離。兩種激波作用之下的混合流體產生了剪切層。最大的加熱率出現在剪切層沖擊表面之處

考慮一下圖4中的例子,一個雙錐——頭部比底部更細長,在6.6馬赫氮氣流風洞中。滯止焓是8.4兆焦/千克,高到足以產生重要的非平衡效應。高速的氮氣流在頭部產生了一個斜激波,在氣流遇到更寬的底部時產生了一個弓形激波。在雙錐的纖細和寬闊部分連接處的上游,兩個激波相交,產生了一個高壓區域,擾動了連接處上游的邊界層,產生了所謂的分離流:邊界層從錐體的表面分離,形成“分離區”,此處的壓力和熱負荷能以千赫茲的頻率脈動。激波相交處的下游,當空氣受到弓形激波與斜激波混合作用時,形成了剪切層。剪切層沖擊錐體表面的這個區域是加熱率最高的地方。

雙錐的例子說明了為什么預測存在激波-邊界層干擾的氣流的加熱率和壓力的均值和脈動是如此困難。想象一下,我們不用雙錐,而改用帶有控制襟翼的表面,能通過升高和降低控制襟翼來調整飛行器的俯仰。設計師將不得不認真考慮施加到高超聲速流的復雜熱負荷和機械負荷,從而保證有一個穩健的控制系統。

惡性循環

在設計一個高超聲速飛行器時,設計師必須計算氣流和組成飛行器的結構之間的反饋。正如這個領域的專家拉維·喬納(Ravi Chona)在一次私下交流中分享的,“起飛的結構不同于降落的結構”。高超聲速氣流通常足夠強,會讓飛行器的表面翼片變形,而且那些變形——即使是幾毫米甚至更小數量級的變形,也能影響邊界層的演變。圖4中的雙錐流能夠很容易地產生這樣一種雙向反饋,比如說,如果分離區壓力脈動的頻率接近相應表面的變形模式的頻率。這種不穩定狀況的后果,輕則會縮短飛行器結構的壽命,重則會使結構在飛行中途失靈。

缺乏這種頻率匹配,施加到飛行器結構上的熱負荷和壓力負荷,仍然會縮減飛行器的使用壽命并且影響其空氣動力學性能,所以必須精確地進行預測,尤其是對于可重復使用的飛行器。即使在完全的湍流邊界層,壓力和溫度的脈動也會使翼片變形,產生激波和流場擴展,加劇溫度和壓力梯度。所有這些現象都會縮短飛行器的壽命。

試圖減輕流-結構反饋的設計師需要做出妥協。翼片更輕便重量更輕的飛行器,其流-結構反饋往往最強烈。正如在傳統的亞聲速飛機中,機翼更輕的飛機顫振最強烈。但是體積龐大笨重的飛行器很可能遇到性能限制和工程上的局限性,阻礙其進行常規的高超聲速飛行。

流-結構反饋的研究作為高超聲速學中的一個多學科領域,正蓬勃發展。尖端的高保真的流-結構模擬,正與計算上更便宜的降階建模方法并行發展。兩種途徑都與創造性的驗證實驗珠聯璧合,這些驗證實驗推動我們的能力極限,去檢測和測量高速風洞流所施加的翼片偏轉和力。

診斷法和地面試驗

因為高超聲速試飛超級燒錢,我們的大多數經驗知識和直覺來自于風洞裝置中的地面試驗。沒有哪個單一的裝置是用來模擬高超聲速飛行中的所有關鍵物理變量,所以研究人員依賴各種裝置分別研究高速飛行的不同方面。

世界上只有少數風洞——學術界更少——能仿造出高超聲速飛行中典型的高滯止焓。(其中一個是加州理工學院的T5超高速激波風洞,拍攝了圖4的照片。)在那些風洞裝置中的試驗時間一般是1毫秒的數量級。那是因為氣流是由膨脹的稠密氣體從貯氣罐的噴管產生的,為了從噴管下游獲得現實的空氣溫度,貯氣罐內的溫度必須極其高——溫度高到足以在幾毫秒的時間內開始熔化大多數金屬。還有產生高滯止焓流必需的能量,高滯止焓流的橫截面要大到足以容納合理大小的模型,這樣的能量一般每次試驗只能持續幾毫秒。

幸運的是,大多數高超聲速流只需不到1毫秒就能繞過典型的試驗模型,形成一個差不多的定常激波系統。兆赫頻率的相機、溫度傳感器、壓強傳感器和其他高速儀器能在那個時間內捕獲有用的數據。通過測量一氧化氮排放量,可研究激波層的化學變化。

傳統的風洞能忍受時間更長但滯止焓更低的高馬赫數流。其中一些風洞能以無間斷的模式運行,盡管為了實現這一壯舉,需要一個龐大的基礎設施。傳統的風洞對于研究復雜現象比如湍流的特征是無價之寶,這些復雜現象的特征長度和時間尺度,只能通過相對較長的觀測時間收集的統計數據來確定。風洞對于收集經典的空氣動力學數據也至關重要,比如力和力矩。在一些實驗中,試驗模型表面包裹了對溫度和壓力敏感的涂層,從而獲得在空間上連續的測量。

即便我們能把一個高焓風洞的現實的熱環境與一個傳統風洞的長期觀察時間結合起來,依然還存在重復自然的大氣擾動模式的挑戰。所謂的“靜風洞”,專門產生低擾動的流動,近似那些相對平靜的狀態。靜風洞分別配置了相應的設備,來研究邊界層轉捩機理的復雜細節。在靜風洞中的試驗時間一般是幾秒的數量級。比較靜風洞和那些在相似條件下的其他裝置中收集的數據,有助于提取出裝置自身獨特的擾動模式對轉捩機理的影響。

建構大氣模型

盡管各種各樣的風洞讓我們可以研究范圍廣泛的自由流擾動情況下的模型,我們卻不能精確地知道那些擾動相比于真實的大氣環境如何。關于大氣擾動的類型、振幅、頻率和概率的準確數據,將為計算流體力學的飛躍發展鋪平道路。對擾動增長和傳播的高精度模擬的計算框架已經存在,只不過需要正確的初始輸入。

然而,這個任務說說容易做起來難。與高超聲速流相關的擾動的波長和振幅,可能會小得難以置信。例如,地面試驗表明,在穿過迎角為零放置的錐體的高超聲速流中,相關的邊界層轉捩頻率范圍從100~1 000千赫。對于以6馬赫速度在溫度介于220~250K的高度飛行的飛行器,與那些頻率對應的波長在從毫米到厘米的范圍——遠比氣象研究的千米尺度小得多。

幾乎沒有研究是測量小尺度的大氣擾動,科學家正在研制測量壓力、密度和溫度的亞厘米脈動的新儀器。測量這些脈動的振幅同樣富有挑戰性。普渡大學高超聲速靜風洞最近的測量結果表明,相關的大氣壓力相對于平均值的脈動振幅很可能在0.05%左右或者更小。探測如此微小的脈動需要發明新的測量技術。

科學家獲得當地的大氣擾動測量數據后,還需要把這些測量結果與地區和全球的大氣模型對接,從而構建出應用范圍超出數據采集地的模型。由大氣科學家、高速流體力學家、統計學家和儀器專家組成的多學科研究團隊要聯合起來,共同完成這一壯舉。

燒蝕問題

高超聲速飛行中另一個多學科的問題是理解燒蝕——暴露于飛行器最熱表面的材料的逐漸脫落或分解。本文作者經常被問到這樣的問題,為什么我們要費勁去研究燒蝕,當數十年來NASA已經成功讓阿波羅飛船和航天飛機以高超聲速返回地球。難道我們不知道我們需要知道的一切嗎?

如果你考慮一下,那些航天器是在幾分鐘的時間內穿過大氣層,但是高超聲速飛機穿過大氣層的時間可能是這個的好幾倍,你可能會開始理解,為什么高超聲速飛行器所需的熱防護要求更高。那些出色完成NASA航空航天任務的材料,不見得就能滿足飛行時間更長的高超聲速飛行的需要。

圖5 利用X射線層析成像重建的一種熱防護材料樣品中的碳纖維的具體圖像。樣品顯示了由于暴露于高溫流造成的明顯的燒蝕。上下平面顯示了模擬的速度u和氧氣流過燒蝕樣品的流線,是運用直接模擬蒙特卡洛方法計算出來的

為了預測燒蝕,材料科學家需要知道激波層氣體的溫度、壓強、密度和離解率;當接觸激波層氣體時,哪種防護層或防燒蝕材料會分解;當材料繼續與周圍的氣體混合并相互作用時,會如何變化。過去5年來,對碳材料燒蝕的科學理解——包括用作熱防護系統的碳碳化合物,取得了飛躍式進步。

圖5提供了一個很好的例子。它展現了一個燒蝕的碳樣品的實際的微結構,利用X射線斷層掃描進行了重構。環繞微結構的流是通過直接模擬蒙特卡洛方法計算出來的,該方法能用于對稀薄和近稀薄流的建模。這個例子中需要用到這項技術,是因為流的平均自由程與纖維尺寸數量級相近。就在10年前,沒有人會想象到能夠產生這樣的圖像。這一能力打開了理解流與已燒蝕和燒蝕中的材料如何相互作用的新路徑。

持續成為研究熱點

在皮特·奈特創造6.7馬赫的飛行紀錄之后一年,NASA結束了其開創性的X-15項目,至今已過去將近50年。從那以后,對高超聲速飛行的追求在全球持續。很大程度上是多虧了計算和實驗,研究人員現在對高速飛行的理解比20世紀60年代時的理解更深了,那時科學家和工程師開始讓飛船返回艙返回地球。在創造新的數值解類別和實驗方面,一直有穩步的進展——通常與地面試驗裝置、診斷法和超算能力的提升相一致,讓我們得以更加精確地研究和計算以高超聲速飛行的物體周圍的氣流。

高超聲速飛行研究一直是并且未來也將繼續是跨學科的研究。大氣科學家、材料工程師、計算化學家、應用數學家和結構工程師之間的合作對表述正確的問題并找尋答案至關重要。科學家和工程師們很可能還需要發明新型的實驗、裝置、診斷法和儀器來解決本文列出的科學挑戰,而且我們一定還會發現全新的挑戰。但是,我們面臨的障礙是可以克服的。我們完全有理由相信,常規高超聲速飛行時代的到來只不過是個時間問題。

本文作者伊維特·萊瓦(Ivett Leyva)是美國空軍科研辦公室高速空氣動力學項目官員

[資料來源:Physics Today][責任編輯:彥 隱]