永遠的師尊

——悼念夏禹龍先生

姚詩煌

永遠的師尊

——悼念夏禹龍先生

姚詩煌

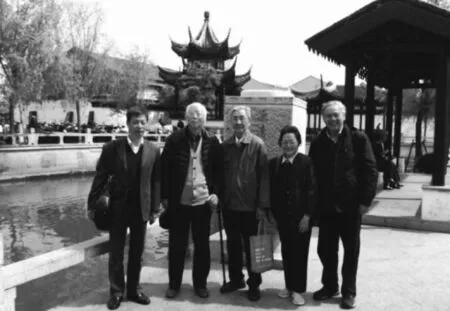

2014年春,《世界科學》編輯部邀請老友們游召稼樓,左起:江世亮、夏禹龍、陶家祥、沈葹、姚詩煌

認識夏禹龍先生已45年了,他是對我影響最深的師長之一。那是1973年7月,我到上海《自然辯證法》雜志編輯部工作,雖然這本雜志受到“四人幫”的控制,但編輯部卻聚集了一批來自理論界和高校的知識分子,盡管當時不得不違心地編寫一些所謂批判“資產階級學術觀點”的文章,但大家始終關注著國外自然科學領域的進展,我也因此耳濡目染,不僅了解到諸如大爆炸宇宙學、信息論、基因工程等現代科學知識,而且從他們的言談舉止中受到了如何做人做學問的熏陶。在幾位師長中,夏禹龍更是以博學見長。無論是自然科學、哲學、經濟學,乃至宗教文化,他都十分熟悉,每逢周六上午的“學習會”,大家往往拋開上面布置的學習內容,聽老夏海闊天空地講述,讓我們幾個年輕人聽得如癡如醉。這時,我才知道他畢業于著名的南洋模范中學、圣約翰大學,又長期在宣傳、理論、出版部門工作,難怪學識如此淵博;而更讓我驚詫的是,他在中學時代就已加入了中國共產黨,長期從事黨的地下工作,是一位經歷豐富的老黨員;然而,作為一位崇尚自由精神、具有獨立思想見解的知識分子黨員,在“左傾”思潮占上風的年代,他自然被長期冷落。對此,他曾幽默地對我們說:我既是老黨員,又是老“運動員”;早就習慣而無所謂了。

果然,他又一次被當了“運動員”,原因是有人打了“小報告”,說他在“政治學習”時大談“山海經”,于是被調離雜志編輯部。不久,“四人幫”粉碎,十年動亂結束,夏禹龍才告別了最后一次的“運動員經歷”。重返理論工作崗位后,他終于迎來了自己學術生涯的黃金時期。20世紀70年代末,他參與建立了科學學這門新興學科,并擔任了首屆中國科學學學會副理事長。科學學作為研究科學發展規律的學科,在鄧小平提出“科學技術是第一生產力”,中國科學事業又亟待復興的當時,以其理論的先導作用,超越了一般性的學科意義,而具有更廣泛的作用。長期的學識積累和對改革開放的滿腔熱忱,使他在“知天命”之年,懷著報國的拳拳之心,思路縱橫、佳作連篇。當時,在《人民日報》《解放日報》《文匯報》等報刊上,經常可以看到他與劉吉、馮之浚、張念椿聯名撰寫的長篇文章,將基于科學發展、時代進步的新思想、新觀念,傳播于科學界和整個社會,對改革開放起到了積極的推動作用。于是,這個被稱為“四條漢子”的最佳組合,成為這一時期思想啟蒙的先驅者。

上海科學學研究所成立后,夏禹龍擔任了副所長。當時,人們經常在報刊上讀到他們撰寫的關于新技術革命觀點的新穎文章,在科學會堂、在學術會議上聽到他們關于社會經濟、科學技術發展的有獨到見解的發言,在黨政機關的辦公室里看到他們提出的關于社會、經濟、科技、文化發展戰略和政策的種種建議。他們的研究工作,緊扣著時代的脈搏,產生了廣泛的影響。科學學研究所開創了我國軟科學研究的先河,成為國內最早的智庫之一。汪道涵市長甫到上海,就聽說有個科學學研究所,他非常高興,立即召見了幾位所領導,說:這個研究所很好,你們應該成為中國的蘭德公司、智囊機構,不完全是搞科學問題,政治與科學、經濟與科學,都應該研究。(周克回憶錄《風雨七十年》)

正因為夏禹龍具有廣闊的學術視野,對自然科學和社會科學及相互關系都有所研究,1984年擔任了上海社會科學院副院長,后又擔任了鄧小平理論研究中心主任。在此期間,他繼續關注著自然科學領域的發展,長期兼任了《世界科學》雜志的主編。我作為科技記者,經常能在有關科技發展的研討活動上遇到老夏,聆聽到他頗有見解的發言。譬如,他提出要以世界先進的科學技術成果作為上海發展的起點,要提高技術創新能力,世界上最先進的技術是靠錢買不回來的。早在20世紀90年代初,他就提出上海應爭取舉辦世界博覽會,就像北京申辦奧運會一樣,申辦自己的經濟“奧運會”。這充分表明了他是一位具有戰略遠見的學者。

在與夏老相識的近半個世紀中,無論是他的學識、學風及人格品性,都對我影響頗深。我一直把他作為我最尊敬的師長、人生的楷模。2008年,上海社科院為年屆80的他舉辦了“夏禹龍學術思想研討會”,我受邀參加,會上得到一本《夏禹龍文集》,我一直珍藏在書架的醒目處。這次聞悉夏老逝去的噩耗,我不禁捧出了這本文集,望著封面上他笑容可掬的照片、翻看他留下的一篇篇文章,不禁唏噓不已。上海學術界,少了一位歷經幾十年風雨而不改初心的智者。夏禹龍老師,我們將永遠記住您!

(本文作者為文匯報高級記者)

彥 隱]