空間關聯視角下連片特困地區農民收入增長的影響因素分析

摘要:基于2000-2014年武陵山區66個縣域的面板數據和空間杜賓模型分析了連片特困地區農民收入增長的影響因素。研究結果表明:連片特困地區農民收入存在顯著的空間關聯效應。金融發展有效促進了縣域內農民收入增長,但未在縣域間產生明顯的空間溢出效應。經濟基礎和投資水平不僅顯著促進了縣域內農民收入增長,而且在縣域間產生了明顯的正向空間溢出效應;經濟基礎促進農民收入增長的間接作用要大于直接效應,而投資水平正好與之相反;政府干預有效促進了縣域農民收入增長并且對鄰近縣域農民收入增長產生了顯著的負向空間溢出效應;產業結構對縣域間農民收入增長的空間溢出效應負向顯著;人力資本對農民收入增長的影響不顯著。

關鍵詞:連片特困地區;空間溢出;農民收入;影響因素;SDM

中圖分類號:F323.8文獻標識碼:A文章編號:10037217(2017)06012506

一、引言與文獻綜述

如何促進集中連片特困地區(以下簡稱“特困地區”或“片區”)農民收入增長,是當前精準扶貧戰略背景下政策制定者與理論研究者普遍關注的熱點之一。連片特困地區作為我國區域發展戰略中一類特殊類型區域,具有貧困范圍廣,貧困程度深,貧困強度大,一般經濟增長不能帶動,常規扶貧手段難以奏效等共性。近年來經過“多輪驅動”扶貧開發,此類地區農民收入水平已經有了大幅提升,但是相對其他地區而言,農民收入水平低且增長緩慢依然是這類地區貧困的集中體現。促進連片特困地區農民收入增長的任務依然艱巨。基于農民收入增長的空間依賴與傳導機制深入探究連片特困地區農民收入增長的決定因素及其空間溢出效應,對于連片特困地區農民增收政策制定和促進片區農民收入持續穩定增長具有重要的現實意義。

現有關于農民收入增長的相關研究頗為豐碩。學者們從農村勞動力轉移[1,2]、農業技術進步[3,4]、農村金融支持[5-7]、財政支農[8,9]、農業機械化與產業化[10,11]、人力資本與固定資產投資[12,13]等多個角度就如何促進農民增收進行了系統研究。但這些研究主要基于全國整體層面或個別省域層面。連片特困地區作為我國現階段扶貧攻堅主戰場和貧困人口的集中地,其區位弱勢、經濟基礎、社會發展、政策實施等方面的特殊性以及農民收入增長路徑與機制的差異將使得全國整體層面或個別省域層面的農民收入增長水平及其影響因素的研究難以全面、準確地刻畫此類地區農民收入增長狀況。同時,現有研究還存在一個共同的局限:普遍忽略了相關因素(如金融發展、財政支持、投資水平等)的收入增長效應在空間地理之間的相互關聯。而現實中,時間和區位維度的相關性、異質性與協同性均普遍存在于農民收入增長過程中。一個地區相關因素的投入或政策的實施不僅影響到本地區農民收入增長水平,也會對其他地區特別是相鄰地區農民收入水平產生影響。因此,獨立地考察某個地區相關因素對農民收入增長的影響很可能因忽視了這些因素的空間溢出效應而得到有偏的結果。鑒于此,本文基于武陵山區66個縣域2000—2014年的面板數據,構建空間杜賓模型(SDM)深入研究連片特困地區農民收入增長的決定因素及其空間溢出效應,以期為相關部門有效推動連片特困地區農民收入增長提供參考。之所以選擇武陵山片區作為本文的研究對象,是因為武陵山片區是我國率先制定和實施區域發展和扶貧攻堅規劃的片區,是其他片區扶貧攻堅的示范。

二、研究假說

在財政分權體制下,縣域地方政府自身并不能直接控制金融機構,只有通過政策優惠、利息補貼等方式多渠道加強對金融資源的吸引。由于空間關聯,縣域政府部門和地方金融機構會通過相互學習或模仿在金融支農政策的選擇上出現一定程度的趨同性。同時,由于連片特困地區縣域層面金融資源整體上非常匱乏,金融資源在縣域之間的流動性不強。這些都將導致縣域金融發展對農民收入影響的空間溢出效應有限。據此,提出假說1:

假說1:金融發展對縣域內農民收入增長存在正向效應,對縣域外農民收入增長的影響有限。

根據增長極發展理論,經濟基礎相對較好的縣域,其產業發展水平和基礎設施建設水平較高,吸引其他資金和資本的能力較強,農民收入水平比較高。同時,由于農民工的高流動性,經濟基礎相對薄弱縣域的農民工在較高工資的誘惑下將選擇去經濟發展水平相對較高的鄰近縣域就業,進而實現自身收入增長。據此,提出假說2:

假說2:經濟基礎對縣域內和縣域外農民收入增長均存在正向效應。

特困地區縣域層面制度資源和金融資源的雙重稀缺將導致縣域地方政府之間對資金與資源的競爭日趨激烈。因此,在政府財政干預上大部分縣域采取的是在對本縣域有利并能最大限度地吸引其他縣域資金和資源流入的“掠奪型”政策,這將對鄰近縣域各種資源、資本的流入產生“截流效應”。這種干預政策的后果將很大程度上導致其對縣域內和縣域間農民收入增長的影響效應相反。據此,提出假說3:

假說3:政府財政干預對縣域內農民收入增長存在正向效應,對縣域外農民收入增長存在負向效應。

三、方法、指標與數據

(一)空間杜賓模型(SDM)

由于農民收入增長相關影響因素的外部性可能超越縣域邊界,導致鄰近縣域農民收入增長效應相互影響。鑒于此,建立空間杜賓模型,其基本形式為:

y=αln+λWy+βX+θWX+ε(1)

其中,y為被解釋變量,X為解釋變量向量,包括核心解釋變量縣域金融發展水平以及其它控制變量。Wy是被解釋變量y的空間滯后項,θWX表示來自相鄰縣域自變量的影響,θ為相應的系數向量。ε為隨機誤差,且滿足ε~N(0,1)。In為n×1階單位矩陣,n為縣域個數。根據相關研究,在被解釋變量y的空間自相關系數顯著不為零的情況下,直接采用解釋變量及其空間滯后項來度量空間溢出效應將使得模型不再滿足經典假設條件,進而導致估計的有偏性。為了克服上述問題,Lesage和 Pace(2009)進一步提出了一種空間回歸模型的偏微分方法,將解釋變量對被解釋變量空間溢出的直接效應和間接效應從總效應中分解出來,以實現對模型估計的更為合理的解釋[14]。直接效應體現了一個地區內部解釋變量對被解釋變量的影響;間接效應體現了地區間解釋變量對被解釋變量的影響。為了獲得以上三種效應,將式(1)變形為:endprint

(In-λW)y=βX+θWX+αIn+ε(2)

即:

y=(In-λW)-1(βX+WXθ)+(In-λW)-1(3)

令φ(W)=(In-λW)-1,Sr(W)=φ(W)(Inβr+Wθr),則式(3)的矩陣形式為:

y1y2yn=Sr(W)11Sr(W)12…Sr(W)1nSr(W)21Sr(W)22…Sr(W)2n…Sr(W)n1Sr(W)n2…Sr(W)nn

×x1rx2rxnr+φ(W)αIn+φ(W)ε(4)

令Sr(W)ij為Sr(W)中的第i行第j列的元素,可得:

yixjr=Sr(W)ij(5)

取所有地區總效應∑nj=1Sr(W)ij的算術平均值,則得到變量xr的平均總效應。特別地,當j=i時,有:

yixjr=Sr(W)ii(6)

其中Sr(W)ii為矩陣Sr(W)主對角線上的第i個元素,表示xir對本地區被解釋變量yi的“直接效應”。將矩陣Sr(W)主對角線上的所有元素取算術平均值,即得到變量xr的平均直接效應,而平均間接效應則為平均總效用與平均直接效應之差。

(二)空間權重矩陣設定

1.空間鄰接矩陣。地理上相鄰是縣域農民收入水平產生空間關聯的基本原因之一。本文設置空間鄰接0~1矩陣(w1)來反映這種空間關系。該矩陣元素在縣域i和j相鄰時取值為1,不相鄰時取值為0,對角線元素設置為0。

2.地理距離矩陣。為觀察縣域間地理距離差異對農民增收效果的影響,本文進一步構建地理距離矩陣(w2)。矩陣元素依據經緯度設定為球面上兩縣版圖質心之間最短連線的長度(即球面距離)的平方的倒數,對角線元素設置為0。表明縣域之間地理距離越遠,空間關聯越弱。

3.經濟距離矩陣。為了體現縣域之間的經濟影響,本文構建經濟距離矩陣(w3)。采用各縣域人均GDP的差額測度縣域之間的經濟距離。該矩陣w3=w2×E,其中E是對角矩陣。對角元素為各縣域間人均GDP差額絕對值的倒數。

(三)指標與數據

農民收入(Incom)采取縣域農民人均純收入的對數來表示。根據已有研究,金融發展水平(Fcial)、經濟基礎(Fundt)、政府干預程度(Gover)、投資水平(Inves)、人力資本(Popul)、產業結構(Indus)都是影響農民收入的重要因素。本文重點考察這5個變量對農民收入的影響。其中,Fcial采用縣域金融機構年末貸款余額與縣域GDP的比例表示;Fundt采用人均儲蓄水平的對數表示;Gover采用縣域政府財政支出與GDP的比重表示;Inves采用縣域固定資產投資總額與GDP的比值來表示。Popul采用普通中、小學在校生數占縣域居住人口的比重來表示。由于樣本地區第三產業產值數據缺失嚴重,Indus采用第三產業人口占縣域常住人口的比重來近似表示。

由于武陵山區行政區域范圍涉及湖南、湖北、貴州、重慶4個省域的11個地(市、州)和71個縣,因此本文指標數據來自于2001—2015年《湖南統計年鑒》《湖北統計年鑒》《貴州統計年鑒》《重慶統計年鑒》。由于碧江區、武陵源區、永定區、黔江區、鶴城區5個地區關鍵性指標數據嚴重缺失,加之這些市轄區本身不具備與縣級單位同樣的自主權,本文剔除了上述5個地區。本文的樣本包括武陵山區66個縣的數據,具有較好的代表性。

四、實證結果分析

(一)空間自相關檢驗

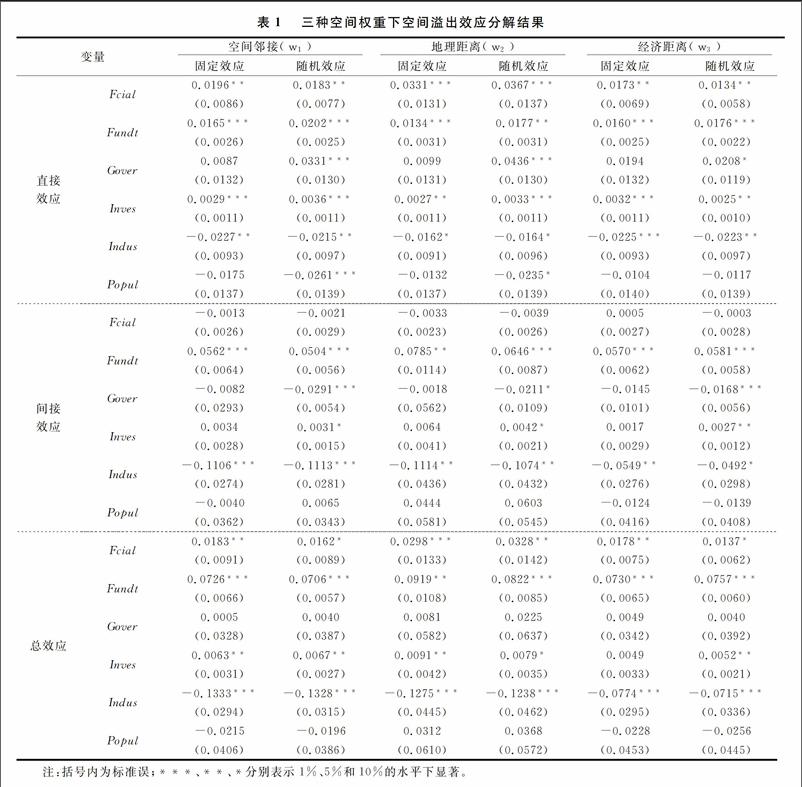

進行空間回歸分析之前,首先需要檢驗空間計量建模的正確性。本文采用全局MoranI指數進行空間自相關檢驗。結果顯示三種權重下各個年份的MoranI指數均大于零,且在5%的水平上顯著①。表明連片特困地區縣域之間農民收入水平表現出顯著的空間關聯效應與空間集聚特征。這種空間聯系結構表明適合采用空間杜賓模型做進一步分析。為此,本文估計了三種空間權重矩陣下6種SDM模型。結果顯示②,各方程中ρ大于0且均在1%的水平下顯著。同時,對數似然值(LL)和赤池信息準則(AIC)檢驗值顯示各方程的擬合效果沒有明顯區別,表明縣域之間農民收入水平存在顯著的正向空間依賴。此外,Hausman檢驗結果顯示更適合采用隨機效應模型進行估計。由于估計中空間自相關系數ρ不為零,本文進一步根據前文介紹的空間回歸偏微分方法,將縣域金融發展水平和其他控制變量對農民收入影響的空間溢出效應分解成直接效應、間接效應和總效應,以實現對模型估計更為合理、更為準確的解釋。結果如表1所示。

從表1可知,在三種不同的空間權重矩陣下,縣域金融發展水平對農民收入水平影響的直接效應和總效用為正且均在5%的水平下顯著。表明縣域金融發展對縣域內農民收入增長產生了積極的影響。但是縣域金融發展水平對農民收入影響的間接效應為負且不顯著,表明縣域金融發展在縣域間并沒有表現出明顯的空間溢出效應。這一結論支持了假設1。縣域金融發展雖然有效促進了縣域內農民收入增長,但是尚未實現縣域之間的協同發展進而實現縣域間農民收入增長的良性互動。在三種不同的空間權重矩陣下,經濟基礎對農民收入增長的直接效應、間接效應和總效用均為正向顯著,表明縣域經濟發展不僅顯著促進了連片特困地區縣域內農民收入增長,而且在縣域間產生了明顯的空間溢出效應,有效促進了鄰近縣域農民收入的增長。驗證了假說2的正確性。進一步比較可知,間接效應中經濟基礎估計系數的絕對值要明顯大于直接效應中系數估計的絕對值,表明經濟基礎對縣域間農民收入增長的促進作用和溢出效應要大于對縣域內農民收入增長的促進效應。眾所周知,縣域經濟的發展為農民收入增長奠定了基礎,經濟較發達的縣域,農民就業途徑相對較多,收入增長也就較快。并且經濟增長能夠通過空間傳導機制有效帶動鄰近縣域的經濟發展進而促進農民收入水平提高。當前,我國正在積極推行的發展城市群以及相關學者倡導的推動連片特困地區增長極培育的戰略意義也在于此。在三種不同的空間權重矩陣下,政府干預對農民收入增長的正向直接效應均在10%的水平上顯著且表現穩健,表明連片特困地區地方政府的財政政策有效促進了本縣域內農民收入增長。同時,政府干預對農民收入增長的負向間接效應均在10%的水平上顯著且同樣表現穩健,表明縣域內地方政府的財政政策對鄰近縣域農民收入增長缺乏有效輻射,對農民收入增長的作用在縣域間還沒有形成良好的聯動機制。驗證了假說3的正確性。由于政府干預在縣域間的負向間接效應大部分抵消了其在縣域內的正向直接效應,使得政府干預對縣域農民收入增長的總效用被嚴重削弱并變得不顯著。當前,連片特困地區縣域層面制度資源和金融資源的雙重稀缺導致縣域地方政府對資金與資源的競爭日趨激烈。同時,連片特困地區大多屬于省際交界區域,行政壁壘的邊界效應明顯。盡管由于空間關聯,縣域政府部門和地方金融機構會通過相互學習或模仿在金融支農政策的選擇上出現一定程度的趨同性,但在財政干預上大部分縣域采取的是在對本縣域有利并能最大限度地吸引其他縣域資金和資源流入的“掠奪型”政策,進而對鄰近縣域各種資源、資本的流入產生“截流效應”。這種財政干預政策的后果將很大程度上導致其對農民收入增長的影響效應在縣域內和縣域間截然相反。投資水平對縣域農民收入影響的直接效應、間接效應和總效用均正向顯著,表明縣域固定資產投資不僅有效促進了特困地區縣域內農民收入增長,也在縣域間產生了顯著的空間溢出效應,為鄰近縣域農民收入增長起到了推動作用。進一步比較可知,直接效應中投資水平估計系數的絕對值均要大于間接效應中該系數估計的絕對值。表明投資水平對縣域內農民收入增長的促進作用要大于對縣域間農民收入增長的溢出效應。究其原因,縣域投資水平的提高有助于提高縣域內產業發展水平和基礎設施建設與服務水平,促進鄰近縣域資源和資本的整合并吸引其他資金和資源流入,從而有利于加速縣域之間的產業協同和基礎設施的互通,進而帶動周邊縣域投資水平的提高和農民收入增長。但是,連片特困地區縣域投資水平有限也很大程度上決定了其對農民收入增長的空間溢出效應有限。產業結構對農民收入增長的直接效應、間接效應和總效用均為負值且顯著,表明連片特困地區縣域第三產業的規模效應不顯著,沒有對農民收入增長產生積極影響。人力資本僅在0-1空間鄰接權重矩陣和地理距離權重矩陣下對農民收入增長的影響效應負向顯著,表明人力資本對縣域內和縣域間農民收入增長都沒有發揮應有的積極作用。而縣域經濟發展水平差異在人力資本對農民收入增長的影響上表現均不顯著。endprint

五、結論與啟示

本文基于2000-2014年武陵山區66個縣域的面板數據,采用空間杜賓模型研究了金融發展水平、經濟基礎、政府干預、投資水平、產業結構、人力資本六大因素對連片特困地區農民收入增長的影響,得到如下研究結論:第一,連片特困地區縣域農民收入水平存在顯著的正向空間關聯,縣域農民收入水平地理位置和空間鄰接關系影響顯著。第二,金融發展有效促進了連片特困地區縣域內農民收入增長,但并未對縣域間農民收入增長產生明顯的空間溢出效應。第三,經濟基礎和投資水平不僅顯著促進了縣域內農民收入增長,而且在縣域間產生了明顯的正向空間溢出效應進而有效帶動了鄰近縣域農民收入增長。體現了縣域經濟發展水平和投資水平與農民收入增長之間的良性互動關系,兩者是連片特困地區縣域農民收入增長的有力支撐。經濟基礎促進農民收入增長的間接作用要大于直接效應,而投資水平促進農民收入增長的直接效應要大于間接效應。第四,政府干預盡管有效促進了縣域內農民收入增長,但縣域地方政府的財政政策對鄰近縣域農民收入增長還缺乏有效輻射,縣域政府部門之間的“非合作型”競爭導致其對農民收入增長的作用在縣域間還難以形成良好的聯動機制。第五,產業結構和人力資本沒有為縣域農民收入增長帶來積極影響,并且產業結構在縣域間對農民收入增長產生了顯著的負向溢出效應,而人力資本的空間溢出效應不顯著。

上述結論為推動連片特困地區農民收入增長和貧困減少提供了有益的政策啟示:首先,我國連片特困地區縣域農民收入水平存在較強的空間依賴性和異質性,應該從縣域關聯的視角重新審視連片特困地區農民收入增長規律并制定片區內縣域協調發展的政策措施。強化片區內縣域之間的經濟合作,實現縣域間基礎設施建設的互聯互通,并通過夯實經濟基礎和提高投資水平來充分發揮經濟基礎和投資水平對農民收入增長更大更強的正向溢出效應,以促進片區農民整體收入水平的提高。同時,應加強片區內縣域政府部門在財政支農政策、地方金融組織建設、信用體系建設等方面的協調與合作,弱化行政壁壘的邊界效應,改革地方政府及其行政官員以及涉農金融機構的考核機制,避免地方政府、涉農金融機構等因追求短期業績目標而在財政與金融支農上表現出的“各自為戰”、“此消彼長”和“事半功倍”。引導政府干預和金融支農由負向溢出效應較強的“掠奪型”競爭向正向溢出效應突出的“合作型”競爭轉變,提高政府干預與金融支農的質量與效率,合力助推農民收入水平提高。此外,應著力提高片區內縣域居民受教育水平和產業發展水平,完善和落實人力資本發展戰略與產業發展戰略,為人力資本和產業結構對片區內農民收入增長的正向溢出創造條件。

注釋:

① 限于篇幅本文未報告詳細的空間自相關檢驗結果,有需要可向作者索取。

② 限于篇幅本文未報告此部分結論,有需要可向作者索取。

參考文獻:

[1] 翁杰. 中國農村勞動力轉移與勞動收入份額變動研究[J]. 中國人口科學, 2011(6):14-26.

[2] NguyenL, Raabe K,Grote U. Ruraurban migration, household vulnerability and welfare in vietnam [J]. World Development, 2015, 71(3):79-93.

[3] Wu H, Ding S, Pandey S, Tao D. Assessing the impact of agricultural technology adoption on farmers well-being using propensityscore matching analysis in rural china[J].Asian Economic Journal, 2010,24(2):141-160.

[4] 肖衛, 肖琳子. 二元經濟中的農業技術進步、糧食增產與農民增收——來自2001-2010年中國省級面板數據的經驗證據[J]. 中國農村經濟, 2013(6):4-13.

[5] 蘇靜,胡宗義.農村金融減貧的直接產應與中介效應——基于狀態空間模型和中介效應檢驗的動態分析[J].財經理論與實踐,2015(4):33-38.

[6] 蘇靜, 胡宗義, 唐李偉,等. 農村非正規金融發展減貧效應的門檻特征與地區差異——基于面板平滑轉換模型的分析[J]. 中國農村經濟, 2013(7):58-71.

[7] 王小華, 王定祥, 溫濤. 中國農貸的減貧增收效應:貧困縣與非貧困縣的分層比較[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2014(9):40-55.

[8] 楊林娟, 戴亨釗. 甘肅省財政支農支出與農民收入增長關系研究[J]. 農業經濟問題, 2008, 29(3):99-102.

[9] Wang X, Shen Y. The effect of chinas agricultural tax abolition on rural families incomes and production[J]. China Economic Review, 2014,29(3): 185-199.

[10] Yang J, Huang Z, Zhang X, Reardon T. The rapid rise of cross-regional agricultural mechanization services in china[J].American Journal of Agricultural Economics, 2013,95(5):1245-1251.

[11] 周振, 張琛, 彭超,等. 農業機械化與農民收入:來自農機具購置補貼政策的證據[J]. 中國農村經濟, 2016(2):68-82.endprint

[12] 郭志儀, 常曄. 農戶人力資本投資與農民收入增長[J]. 經濟科學, 2007(3):115-123.

[13] 張良, 韋開蕾, 許能銳,等. 農業固定投資與FDI能否促進我國農民收入——基于地區差異視角的面板數據[J]. 當代經濟科學, 2016, 38(2):61-68.

[14] Lesage J, Pace R K. Introduction to spatial econometrics[J]. Spatial Demography,2009,1(1):143-145.

(責任編輯:王鐵軍)

Abstract:This paper analyzed the influencing factors of farmer's income growth in clustered destitute areas from the perspective of spatial relevancy based on the panel data of 66 counties in Wuling Mountain region and Spatial Durbin Model. The results show that: there is significant spatial correlation effect in farmers' income in clustered destitute areas. Financial development promotes the farmers' income growth within the county, but did not produce obvious spatial spillover effects between different counties. Economic foundation and investments promoted the local farmers' income growth significantly and had a notable positive spatial spillover effects between different counties. Economic foundation's indirect effect is greater than direct effect on promoting the farmers' income growth, this is contrasting with the effects of investments. Government intervention promotes the farmers' income inside the county and has produced significant negative spatial spillover effects in immediate vicinity. Industrial structure has produced significant negative spatial spillover effects on the farmers' income growth in immediate vicinity. Human capital has not marked impacts on farmers' income growth.

Key words:clustered destitute areas; spatial spillover; farmers' income; influencing factors; Spatial Durbin Modelendprint