河南浚縣方言“圪”頭詞的語音和諧現象

高永奇

(蘇州大學 文學院,江蘇 蘇州 215123)

河南浚縣方言“圪”頭詞的語音和諧現象

高永奇

(蘇州大學 文學院,江蘇 蘇州 215123)

河南浚縣方言中的“圪”頭詞存在著語音和諧現象。輔音聲母的和諧表現為前后音節送氣、不送氣的一致;韻母的和諧表現為前后音節唇形圓展一致。聲調的和諧表現為:如果第二音節為無法復原的輕聲,“圪”讀24調;如果第二音節為可以復原為214的輕聲,“圪”讀42調。

浚縣方言;“圪”頭詞;語音和諧

一、引言

1.1關于語音和諧

阿爾泰語系語言中廣泛存在著“語音和諧律”。王遠新對語音和諧做了說明:“在由多音節構成的詞中,以及在詞根、詞干與附加成分之間,音素和音素具有某種共同的特征或固定的搭配方式,說起來和諧上口,這種現象是語音和諧。”“語音和諧主要分元音和諧與輔音和諧兩類。如果立足于詞內和詞外,還可以分詞內語音和諧和詞外語音和諧兩類。”[1]

劉珉描寫了維吾爾語的語音和諧:“1.元音和諧律:元音在發音部位和方法上前后要協調一致。元音和諧有圓唇與部位和諧兩類。即:前元音與前元音和諧、后元音與后元音和諧、圓唇元音與圓唇元音和諧。2.輔音和諧律:輔音的發音部位和方法相互也要協調一致,即濁輔音收尾的詞后+濁輔音開頭的詞尾,清輔音收尾的詞后+清輔音開頭的詞尾。”[2]

關于語音和諧與語音同化的關系,西奧多·M·萊特納指出:“描寫元音(輔音)和諧的兩種不同方法,已被較早的調查者提出:一種方法把元音和諧看作同化,而另一種方法把元音和諧看做是表示詞根詞素的固有性質的。”[3]王遠新則認為:“在一些語言學著作中,把這種現象解釋為語音同化現象,即由于上述詞中的第二個元音受到第一個元音的影響造成的。有人認為,第一音節的元音具有決定其他元音音質的傾向,因而它實質上是一種同化現象。其實,上面列舉的詞都是根詞,原來就這樣讀,它是各音節元音之間的一種固有搭配模式,或者說固有的結合規律,而不是共時語流變化引起的。具有這種語音結合特點的語言,詞內各音節的元音之間都要遵循這種相互和諧的規律,因此,叫作元音和諧律。”[1]

李兵在討論阿爾泰語言元音和諧時認為:“元音同化在元音和諧的形成和發展過程中的確可以起到一定的作用,但是,為了避免術語上和概念上的混亂,我們不把歷時的元音同化現象稱作元音和諧。”“我們所說的元音和諧指的是對元音和諧的狹義理解,是一種共時現象。”[4]

漢語方言中是否存在這種“語音和諧”呢?這方面的研究很少見到。我們通過考察山西、河南北部及河北等地的部分方言,發現在漢語方言中同樣存在著“語音和諧”現象。

1.2關于“圪”頭詞的研究

有關漢語方言中“圪”頭詞的研究已有很多,涉及到山西、河北、河南等地晉方言區或與晉方言交界的官話方言區。

喬全生(2000)討論了晉方言中“圪”的構詞構形功能,但未做語音方面的詳細分析。邢向東(1987)分析了晉語中的“圪”頭詞、“卜”頭詞的語法特點和歷史流變。

溫端政、張光明(1995)在《忻州方言詞典》全面記錄了忻州方言中“圪”頭詞,對每個詞的語音語義和用法做了詳細的描寫。胡雙寶(2004)對山西文水話中的“圪”頭詞進行了分析。王麗娟(2005)討論了山西大同方言中的“圪”頭詞。郜晉亮(2009)討論了晉城方言中的“圪”頭詞,認為它是一種附加式的構詞法,屬于前加式。武黃崗(2013)分析了晉語長子方言“圪”頭詞,認為長子方言中“圪”從形態上來講是一個構詞前綴,從語義上來講表示小稱意義,但是語義逐漸脫落,變得模糊。

對河北方言中“圪”頭詞的研究也很多。吳繼章(2003)簡述了河北方言尤其是河北晉語區“圪”頭詞的情況,揭示了河北方言中“圪”頭詞的分布從晉語區向晉語邊緣區和非晉語區逐漸衰減。夏煥梅(2006)對河北省晉語張呼片的平山、靈壽、鹿泉幾個方言點中的“圪”頭詞進行了數量、構詞形式、意義方面的研究。孔凡潔、崔廣利(2007)對邯鄲西部的工程方言中“圪”頭詞進行了簡單介紹。

河南各方言中的“圪”頭詞的研究成果也不少。賀巍(1996)在《洛陽方言詞典》中記錄了許多“圪”頭詞。辛永芬(2006)描寫了浚縣方言中的一些“圪”頭詞,劉榮琴(2007)描寫了滑縣方言的“圪”頭詞。黨勰、查中林(2011)對河南南陽方言中的“圪”頭詞進行分類、詮釋。牛莉(2013)分析了郟縣“圪”頭詞的構詞情況以及與晉語“圪”頭詞的關系,認為郟縣圪頭詞源于晉語。

劉艷平(2009)總結了目前晉語“圪”頭詞研究的七個方面:讀音用字、性質鑒定、結構類型、語法意義、語法功能、形成原因、區域分布。其他地區方言圪頭詞的研究基本上也屬于這七個方面。

但是,目前所見到的有關“圪”頭詞的研究,都沒有從語音和諧的角度展開討論。我們發現,各地方言的“圪”頭詞在語音和諧方面表現并不一致。有些方言語音和諧十分明顯,而有些方面的語音和諧現象已經消失。本文以河南北部浚縣話為代表,討論“圪”頭詞的語音和諧現象。

二、浚縣方言“圪”頭詞語音和諧的表現形式

2.1輔音聲母和諧的形式

關于“圪”頭詞中“圪”頭的本字應該是哪個,目前尚無最終定論。從目前各方言中的語音形式和語法功能看,一般記為“圪”字。本文涉及的“圪”頭包括其他學者記錄的“圪、個、膈、胳、疙、虼、紇、袼”[5],也包括他人記為“黑、坷、窟、骨、卜”等字形[6]。王臨惠在《山西方言的“圪”字研究》中認為:“‘圪’字應是一個見系的全濁聲母的入聲字。”[7]現代浚縣方言中的濁音的塞音、塞擦音聲母已經完全清化,無法形成[+清][+濁]的對立,只有[+送氣][-送氣]的對立形式。

浚縣方言中“圪”頭詞表現出的輔音聲母和諧主要表現為:送氣輔音與送氣輔音和諧;不送氣輔音與不送氣輔音和諧。即:后面音節是送氣輔音聲母時,“圪”為送氣的塞音[k?-];后面的音節是不送氣的輔音聲母時,“圪”為不送氣塞音[k-]。

2.1.1不送氣輔音聲母的和諧

后一音節聲母為不送氣塞音、塞擦音時,“圪”為不送氣[k-]。例如:

圪塔[k?24ta0](疙瘩)、圪當[k?42ta0](玉米、甘蔗等秸稈)、圪丁[k?24ti0](切成小塊的東西)、圪針[k?24t?n214](植物枝梗上的刺兒,也指帶刺兒的植物枝梗)、圪渣[k?24ta0](干在鍋上、衣服上的殘留飯食)、圪蚤[k?24tsau0](跳蚤)、圪痂[k?24tia0](痂)、圪擠[k?24ti0](眼睛不停地閉合)、圪攪[k?24tiau0](攪合)、圪蹴[k?24tiu0](蹲)、圪蹬[k?42t0](單腿跳)、圪堆[ku24tui0](<一>堆)。

圪絞[k?24iau0](潦潦草草的亂畫,胡亂絞在一起)、圪應[k?24i0](癢,心里犯疑);圪□[k?24lin0](田埂)、圪嘍[k?24lu0](打嗝)。

2.1.2送氣輔音聲母的和諧

“圪”為送氣[k'-]時,后一音節聲母為送氣的塞音、塞擦音。如:

圪挑[k'?24t'iau0](用筷子在碗里挑來挑去)、圪磣[k'?42t'n0](磣)、圪杈[k'?42t'a0](小樹枝的杈)、圪嚓[k'?24t'a24](物體被折斷的聲音)、圪揪[k'?42t'iu0](瞇縫著<眼睛>,愁眉苦臉狀;死守)。

圪星[k'?24i0](<量>一丁點;<動>下毛毛細雨)、圪僧[k'?24s0](對人心不平,只想做壞事);圪漏[k'?42lou0](扣,克扣)、卜撩[p'u24liau0](飄,在風中舞動)。

2.2元音和諧的形式

浚縣方言中“圪”的元音可以分為兩類:

A類。這類“圪”字的特點是[—圓唇]。在浚縣內部不同地方又有不同的發音。大體讀[]、[]、[?]三種情況,都有“不圓唇”的特點,可以看作一類。*大體上以衛河為界,河東王莊、城關、善堂鄉鎮多數讀k?,河西新鎮、小河、衛賢、鉅橋、白寺、屯子等地讀k、k。本文記音大體上同辛永芬(2006),個別地方有所調整,如去聲調值辛永芬記為213,本文記為214。擬聲詞中“圪”的不圓唇形式記為k。

A類圪頭詞,其后一音節絕大多數為非合口呼韻母。如:

圪蕩[k?24ta0](糊涂)、圪夾[k?24tie0](腋下夾著)、支應[t24i0](照料伺候)、戚臨[t'i24lin0](低著<頭>)。

B類。這類“圪”字的元音是[u],其發音特點是[+圓唇]。這類“圪”頭詞后一音節為合口呼、撮口呼韻母。如:

窟出[k'u24t'u0](皺,<紙張、布料等>不平整)、窟欻[k'u24t'0](刮)、骨撅[ku24ty?0](撅起,翹起)、骨蛹[ku24y0](蠕動,輕微的活動)、骨堆[ku24tsui0](蹲)。

2.3聲調和諧的形式

“圪”頭詞中的“圪”字在浚縣方言中讀兩種基本調值:24調(相當于陰平調)和42調(相當于陽平調)。其后一音節(第二音節)多讀輕聲。

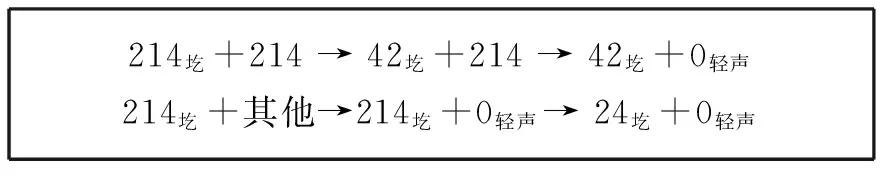

“圪”字兩種聲調的讀音規律是:(1)如果后一音節(第二音節)先變為輕聲調,前一音節讀24調:(2)如果后一音節是后變輕聲,前一音節讀42調。

2.3.1讀24調時,后一音節的輕聲沒有可以恢復的原調。*這些詞的第二個音節似乎可以讀為55高平調。讀為55調的詞也是受前一音節上升調的影響,在高位上延長音長得到的新55調。如:

圪蔫[k?24ian0](蔫兒)、圪粑[k?24pa0](飯在衣服或鍋碗上的干渣)、疙瘩[k?24ta0]、圪將[k?24ti0](<蠅蛆等>多而雜)、圪應[k?24i0](癢;心里犯疑)。

2.3.2讀42調時,后一音節為由214變為的輕聲。其特點是:后一音節可讀輕聲,也可以讀原調值214。如:

圪癔[k?42i214-0](膩,癢)、圪亞[k?42ia214-0](黃顙魚<昂刺魚>)、圪蜊[k?42li214-0](蛤蜊)、圪丁[k?42ti214-0](丁,切成小塊兒的東西)、坷垃[k'?42la214-0](小土塊)、龁挲[x?42sa214-0](抖摟)。

以下的例子,可以看作分音詞:

下面是“卜”頭詞的幾個例子:

卜剌[pu42la214-0](扒拉)、卜綹[pu42liu214-0](<一>綹或<一>行)、卜岔[p'u42t'a214-0](喂狗、貓等的碗片,淺碗)。

2.3.3通過上述“圪”頭詞的聲調的描述,可以發現,浚縣方言中“圪”字的原始聲調調值應該是214(去聲)。214調跟其他聲調在一起,其調值發生了改變。若后一個音節不是214時,“圪”的調值由214變為24(陰平);若后一個音節的調值是214,“圪”的調值由214變為42(陽平)。這一點也可以從吳云霞的《萬榮方言語法研究》中得到印證。萬榮方言中“圪”的語音形式為“圪[k214]、坷[k'214]、黑[x214]、骨[ku214]”。[8]浚縣方言中“圪”的聲調變化情況參見表1。

表1 “圪”的調值變化規律

2.3.4“圪”的其他聲調類型

“圪”頭詞中的“圪”除了上述兩種基本聲調變化,還有其他一些變調情況。

1.在三音節詞語的中間音節時,讀輕聲:

k?42lin214→pu214-21k?42-0lin214-24布圪吝

k?42lu214→k'u24k?42-0lu214-24空殼嘍(空殼)

2.擬聲詞中的“圪”多數讀輕聲:

三、其他方言中“圪”頭詞的語音和諧現象

3.1河北方言

吳繼章指出:“全省大部分市縣‘圪’的韻母隨后一音節韻母的不同而變化,各地的變化情況又有不同。最常見的是當后一音節的韻母為合口呼時,“圪”的韻母讀u。如深澤:‘圪嘟’讀[kutu],‘圪鹿兒’讀[kulur],‘圪咚’讀[kutu]。少數市縣當后一音節聲母為送氣音時,‘圪’的聲母變讀為[k']。如臨西:‘圪杈’讀[k't'A]。有的市縣情況復雜些,如鹿泉市。根據陳淑靜先生《獲鹿方言志》一書的描寫,鹿泉方言中‘圪’的本音是入聲的[k],另外在語流中還有三個變音:[k']、[ku]、[kuo]。第一個“變音”出現的詞語只有‘圪溜、圪亮圪溜、圪扒’三個。第二、第三個‘變音’一般出現在合口呼或撮口呼音節前,但在有的合口呼音節前‘圪’仍讀本音,如在‘圪努、圪嘟兒嘟兒、圪綰’中就是這樣;有時它們也出現在非合口、撮口呼的音節前,如‘圪扇’中的‘扇’是開口呼,但‘圪’也讀[kuo]。聲調方面,非晉語區一般讀陰平,晉語區一般讀入聲。在南部的少數市縣,“圪”讀較低的輕短調,而且受后一音節的影響,有的讀為低降調,有的讀為低平調。”[9]可見,河北的部分方言中確實存在類似浚縣話的語音和諧現象。

下面再列舉滄州方言和定州方言中的例子。

3.1.1滄州方言

據《滄州市志》記載,“圪”在滄州方言西南部方言區中具有相當強的構詞能力。它的本音是[k],另有三個變音:[k]——出現在送氣音聲母字前;[kɑ]——出現在a韻母前;[ku]——出現在合口呼的韻母前。[10]

滄州方言西南部方言區中有輔音聲母的語音和諧現象:

滄州市的獻縣方言有類似的現象。[11]

3.1.2定州方言

據王福田《定州市志》記載,定州方言前綴“圪”念[ck],在合口呼的字前,也往往念[cku]。[12]

《定州市志》中記錄的“圪”頭詞,也存在輔音聲母[±送氣]的和諧現象。如:圪抓兒ku33tr(手指缺損不全的手)、圪堆ku33-35tsuei33(①推子:土~②量詞,猶言“堆”:一堆糞)、圪節兒k33tsier(一~甘蔗|一~山藥)、圪叉兒k'u33t'er(一掛葡萄長好幾~)、圪叭k33-35pa33(樹枝子~一聲斷咧)、圪蹬k33-35t33、圪渣k33-35ta33、圪蹴k33tsiou(蹲)。

3.2萬榮方言

吳云霞(2009)描寫的萬榮方言,也存在類似的聲母的語音和諧現象。

晉語“屹”頭名詞在萬榮方言中常用其相應的、有規律的表音詞頭“圪[k214]、坷[k'214]、黑[x214]、骨”等來表示,“圪”讀舒聲,本調不明。即“圪”在濁擦音、鼻音、零聲母及不送氣的塞音、塞擦音聲母的音節前讀不送氣音[k];在清擦音、送氣的塞音、塞擦音聲母的音節前讀送氣音[k']。[9]

3. 3 對幾種方言詞典的考察

我們考察了《現代漢語方言大詞典》中的幾種方言的情況。洛陽方言、濟南方言、西安方言有類似的語音和諧現象,其他方言中語音和諧現象不明顯。

濟南方言的“圪”頭詞(“卜”頭詞)大多也符合語音和諧。如:骨沾ku213-21t?0、跍堆ku213-21tuei0、鼓搗ku55-213t0、不咂pu213-21tsa0;爬查p'a42-55t'a0、鋪嚓p'u213-21t'a0。例外:骨搐ku42-55t'u0、鋪襯p'u213-21t0。

西安方言的“圪”頭詞(“卜”頭詞)大都符合語音和諧。如:咕嘟ku21tu0、咕咚ku21tu44、窟通k'u21t'u44;脖臍窩兒p'u21t'i24uor21、撲刺p'u21ts'44、撲塌p'u21t'ɑ44、撲騰p'u21t'44、鋪襯p'u21ts'0。

五、浚縣方言“圪”頭詞語音和諧的性質

河南浚縣方言的“圪”頭詞,多數“圪”是一個具有構詞兼有一定構形功能的前綴,一部分“圪”只是一個無意義的音節。它跟山西、河北等方言中“圪”有同源關系,由一個入聲音節發展為調值為214的k、k、k?、x、x、x?等不同的語音形式。受后一音節聲母[±送氣]的影響,其聲母表現出[±送氣]特征與后一音節一致;受后一音節元音唇形[±圓唇]的影響,表現為與后一音節唇形一致的韻母形式;受后面音節聲調的影響,其聲調變成調值為24和42兩類。

關于“圪”頭詞的來源,劉育林、劉肖杉(2012)認為:現代晉語“圪”字帶有明顯的黏著性,很像阿爾泰語的黏著成分,其與漢語并用,構成了獨特的“圪”字混合語。[13]范曉蕾(2012)則認為“圪”是在裂變重疊的類推下發展出來的漢語語音構形成分。[6]吳云霞(2009)指出:“目前有三種推測:一是認為‘圪’字是從少數民族語言吸收進來的;二是認為‘圪’字與上古復輔音有關,三是認為加‘圪’是詞匯雙音化的一種方式。”[8]

從目前我們調查到的浚縣方言的“圪”頭詞的情況來看,我們尚不能確定漢語方言中的“圪”是否跟民族語言有關。因為,既可以認為它們之間是相互影響的結果——都有語音和諧現象;也可以認為它們之間無關——因為漢語方言中的擬聲詞同樣有類似的語音和諧特征,把“圪”頭詞理解為方言中的構詞構形中的音變現象也未嘗不可。

[1]王遠新.語言學教程(修訂版)[M].北京:中央民族大學,2009.

[2]劉珉.漢維共時對比語法[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1991.

[3]西奧多·M·萊特納.關于元音和輔音和諧的描寫[A].民族語文研究參考資料(1)[C].北京:中國社會科學院民族研究所,1997.

[4]李兵.阿爾泰語言元音和諧研究[M].北京:商務印書館,2013.

[5]白云.晉語“圪”字研究[J].語文研究,2005,(1).

[6]范曉蕾.從沙河話的“圪”類詞看漢語一種形態成分的形成[J].語言科學,2012,(2).

[7]王臨惠.山西方言的“圪”字研究[J].語文研究,2002,(3).

[8]吳云霞.萬榮方言語法研究[M].北京:語文出版社,2009.

[9]吳繼章.河北方言中的“圪”頭詞[J].語文研究,2003,(4).

[10]孟慶斌,《滄州市志》編纂委員會.滄州市志(第4卷)[M].北京:方志出版社,2006.

[11]秦煥澤,獻縣地方志編纂委員會編.獻縣志[M].北京:中國和平出版社,1995.

[12]王福田.定州市志[M].北京:中國城市出版社,1998.

[13]劉育林,劉肖杉.現代晉語“圪”字新探[J].語文研究,2012,(4).

[14]黨勰,查中林.河南南陽方言中以“圪”字為語綴組成的詞[J].鄭州航空工業管理學院學報(社會科學版),2011,30(5).

[15]郜晉亮.晉城方言中的“圪”頭詞[J].焦作師范高等專科學校學報,2009,(2).

[16]賀巍.洛陽方言詞典[M].南京:江蘇教育出版社,1996.

[17]胡雙寶.山西文水話“圪”字小集[J].語文研究,2004,(3).

[18]孔凡潔,崔廣利.河北工程方言中的“圪”頭詞[J].現代語文,2007,(11).

[19]劉榮琴.滑縣方言述略[M].北京:中國戲劇出版社,2009.

[20]劉艷平.晉語圪頭詞研究綜述[J].現代語文(語言研究版), 2009,(10).

[21]牛莉.河南郟縣方言表音字“圪”及其來源探微[J].湖北第二師范學院學報,2013,30(7).

[22]錢曾怡.濟南方言詞典[M].南京:江蘇教育出版社,1997.

[23]喬全生.晉方言語法研究[M].北京:商務印書館,2000.

[24]王軍虎.西安方言詞典[M].南京:江蘇教育出版社,1996.

[25]王麗娟.山西大同方言中的“圪”頭詞分析[J].天府新論,2005,(6).

[26]王臨惠.山西方言“圪”頭詞的結構類型[J].中國語文,2001,(1).

[27]溫端政,張光明.忻州方言詞典[M].南京:江蘇教育出版社,1995.

[28]武黃崗.晉語長子方言“圪”研究[J].語文學刊,2013(12):61-63.

[29]夏煥梅.平山、靈壽、鹿泉“圪”頭詞考察[D].河北師范大學碩士論文,2006.

[30]辛永芬.浚縣方言語法研究[M].北京:中華書局,2006.

[31]邢向東.晉語圪頭詞流變論[J].內蒙古師大學報(哲學社會科學版),1987,(2).

[32]邢向東.論神木方言的分音詞和圪頭詞[A].慶祝(中國語文)創刊50周年學術論文集[C].北京:商務印書館,2004.

[責任編輯:邦顯]

H172

:A

:1001-0238(2017)03-0111-05

2017-06-15

本文是國家社科基金項目“中國南亞語系語言類型特征及語言普遍現象研究”(項目編號:14BYY143)的階段性成果。

高永奇,男,河南浚縣人,博士,蘇州大學文學院教授,主要從事方言研究 。