試論《左傳》中動作動詞的體貌特征差異

——以“帥”“執(zhí)”等七個動詞為例

焦一和,楊榮祥

(北京大學 中文系,北京 100871)

試論《左傳》中動作動詞的體貌特征差異

——以“帥”“執(zhí)”等七個動詞為例

焦一和,楊榮祥

(北京大學 中文系,北京 100871)

我們提取《左傳》中若干典型的時間性標記,以“帥”“執(zhí)”等七個動詞為研究對象,詳細介紹其在《左傳》中的句法分布,并根據(jù)每個動詞的體貌特征被不同時間性標記激活的“激活率”,解釋這些動詞之間的體貌特征差異。結合動詞的語義特征可知,《左傳》中具有[+動態(tài)][-變化]語義特征的動詞,在不同語境中通常可以體現(xiàn)出不同的體貌特征,此類動詞是連接[+動態(tài)][+變化]類動詞和[-動態(tài)][-變化]類動詞的橋梁,其內部成員可以根據(jù)不同體貌特征的強弱程度構成一個連續(xù)統(tǒng)。筆者據(jù)此推斷,上古漢語動詞的體貌特征呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性,可以作為動詞分類的一條重要標準。

《左傳》;動作動詞;時間性標記;激活率;體貌特征

一、引言

關于漢語的體貌①陳前瑞(2008)把傳統(tǒng)意義上的體(aspect)稱為“視點體(viewpoint aspect)”,把表現(xiàn)動作不同階段的動作方式稱為“階段體(phasal aspect)”,把情狀類型稱為“情狀體(situation aspect)”,而“體貌(aspectuality)”則是前三者的上位概念。本文關于體貌的術語主要參考陳文,如有特殊情況會專門說明。問題,前輩時賢已從“體”的內涵、漢語體范疇的有無、漢語體標記的類型等多個角度展開了討論。陳前瑞(2008)對國內外的相關研究做了全面、詳細的介紹,并在前人基礎上建立起“漢語四層級體貌系統(tǒng)”。陳文所謂的“體貌”包括:“1)漢語中由謂詞內在語義特征構成的情狀類型(situation type);2)由補語性的‘起來、下去、完、好’及詞語重疊等半虛化成分所表示的語法意義;3)更為虛化的‘著、了、過’等所表示的語法意義。”[1](P6)陳著主要以現(xiàn)代漢語作為研究對象,而上古漢語的體貌表達與現(xiàn)代漢語頗不相同。左思民(2007)指出:“現(xiàn)代漢語中最常用、最典型的時體合一標記‘了1、著、過’,體標記‘起來、下去’,不僅在上古漢語中尚未出現(xiàn),而且與它們功能類似的詞語在上古漢語中也尚未出現(xiàn)”,“現(xiàn)代漢語的時體標記和上古漢語的時體標記具有顯著的系統(tǒng)性差異。”[2]梅廣(2015)認為,“上古漢語的基本動貌②梅廣(2005:426-427)自注:“‘動貌’或稱‘體’。兩個名稱都有其方便之處,本書兩者都用。‘動貌’是通稱,相當于英語的aspect;‘體’則是各種動貌的類別,如完成體、非完成體。另外還有‘體相’,則指事件的動貌類型,如有界限(bounded)、無界限(unbounded)等。”皆由動貌動詞(如‘畢’、‘已’等)或事件類型本身決定”;[3](P438)“上古漢語可能只有所謂語詞層次的動貌(lexical aspect)概念,而沒有IP(Inflection Phrase)層次的動貌(grammatical aspect)概念。”[3](451)魏培泉(2015)提到,“上古漢語可以證實為時體標記的只有完成體和經(jīng)驗體”,[4](P236)“古漢語的完成體基本上是以副詞‘既、已’來表達的”;“上古漢語沒有經(jīng)驗體‘過’,當時功能大致與現(xiàn)代漢語經(jīng)驗體‘過2’相對當?shù)氖歉痹~‘嘗’和‘曾’。”[4](P237)魏文把“既、已”和“嘗、曾”視為“時體標記”進行了專門討論,和梅廣(2015)略有不同,但這些標記也屬詞匯層面,因而本質上梅、魏對上古漢語體貌的基本認識是一致的。

① 本文所謂的具有[+動態(tài)][-變化]語義特征動詞大致相當于Vendler(1957)的“活動動詞(activities)”、宋亞云(2014)劃分出的“及物動詞”中的“賓語有條件懸空的中性動詞”以及部分“賓語可自由懸空的中性動詞”、[7]以及郭銳(1997)“動態(tài)動詞(dynamic verbs)”中的“動作動詞(action verbs)”。為表述簡潔,我們采用郭銳(1997)的說法,將其稱為“動作動詞”。

② “時間性標記”比“時體標記”的概念寬泛,凡是對動詞體貌特征有提示作用的成分都算是“時間性標記”。

③ “方”除了表示進行體,還可以表示起始體,具體情況比較復雜,本文只討論表“正在進行”的“方”。

④ “方”表示的體意義更接近于現(xiàn)代漢語中的“在/正在”而不是表持續(xù)的“著”。正如魏培泉(2015)所說:“對于‘在’和‘著’的功能,現(xiàn)在主流的看法是:‘在’是進行體(progressive aspect)而‘著’是持續(xù)體(continuative aspect)。‘著’不宜稱為進行體,是因為最常搭配的是靜態(tài)動詞。”

⑤ 梅廣(2015:440)強調,“矣”是一個與時間相關而與基本動貌無關的成分;魏培泉(2015)只把“矣”稱為主句(main clause)中經(jīng)常與副詞“既”“已”“既已”搭配的助詞,并沒有將其視為完成體標記。我們認為“矣”與完成體在句法表現(xiàn)上關系雖密切,但只有當它與副詞“既”或“已”搭配的時候,才能明確表示完成體。故我們暫不把“矣”視為獨立的完成體標記。

我們根據(jù)動詞的語義特征,將上古漢語動詞概括為[+動態(tài)][+變化]類、[+動態(tài)][-變化]類和[-動態(tài)][-變化]類。①其中,[+動態(tài)][+變化]類動詞(如“破”“成”等)的詞義中通常包含了動作時間上的終止點,表示某動作經(jīng)過某一時間臨界點之后使某相關對象的狀態(tài)發(fā)生改變,具有“動態(tài)”“完結”的特征;[-動態(tài)][-變化]類動詞(如“若”“猶”等)的詞義中通常不包含動作時間上的終止點,表示某種已經(jīng)存在的狀態(tài)基本不變地保持下去,具有“靜態(tài)”“持續(xù)”的特征;而[+動態(tài)][-變化]類動詞(如“執(zhí)”“乞”等)雖然具有“動態(tài)”的特征,但通常只是對某動作過程的描述,并不包含明確的時間臨界點,其時間特征不能一概而論。借用Vendler(1957)對動詞時間結構的分類,[5]上文提到的“破”“成”等屬于“達成動詞(achievements)”,“若”“猶”等屬于“狀態(tài)動詞(states)”,“執(zhí)”在“狀態(tài)動詞”和“達成動詞”之間游移不定,“乞”則一般只作為“活動動詞(activities)”。郭銳(1997)指出:“過程時狀實際上可以看作帶有體算子(aspectual operator)的謂詞性成分,非過程時狀可以看作不帶體算子的成分;而不同的體又可看作由所帶體算子的不同造成。”[6](P172)我們認為,動詞能與怎樣的時間性標記(temporal markers)②搭配,取決于動詞自身的體貌特征,時間性標記不會賦予動詞新的體貌特征,而只負責將其內在的某種“體算子”的特性激活,使之凸顯。基于以上研究,本文以《左傳》為語料,選取七個動作動詞,考察其句法分布,觀察它們在《左傳》中被激活的情況,并分析其體貌特征差異。

二、《左傳》中的時間性標記

綜觀以往研究,最為廣泛使用的時間性標記當屬以下兩種:

第一種是“時體標記(tense-aspect markers)”,即具有時間意義的名詞、副詞、介詞結構等。它們在句中既可以單獨出現(xiàn),也可以多個同時出現(xiàn)。

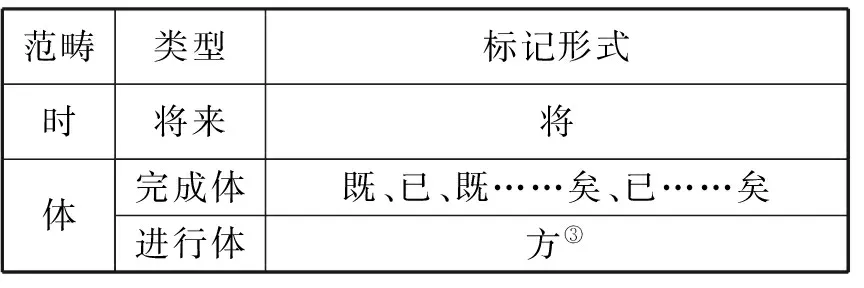

徐世梁(2001)對《左傳》中的時體標記進行了比較全面的研究和歸納,[8]在此基礎上,鄭路(2008)做了更加細致的分類,并用表格呈現(xiàn)出來。[9](P144)我們根據(jù)本文需求對鄭文的表格進行了刪改,得到如下“時體標記表”:

表2-1 《左傳》時體標記表

我們對原表的改動包括:1.刪去了原表中大部分“時標記”,只保留表示“將來”的“將”。這樣做的原因主要是“時”和“體”分屬兩個不同層面,多數(shù)情況下“時”對動詞體貌特征的影響不大,只有將來時標記“將”與本文相關。李鐵根(2002)提到,“已然和未然在語法上存在著明顯的對立,已然標記和未然標記不能在句中謂語動詞前后同時共現(xiàn)”。[10]所以“將”可以激活其后動詞的“非完成”特征。2.刪去了原表中“起始體”一類;把原表中“持續(xù)體”的名稱改為“進行體”;④刪掉了原表“完整體”中的“矣”,加入“既……矣”、“已……矣”結構;⑤并將“完整體”改為“完成體”,與“進行體”相對應。

第二種時間性標記是否定形式。鄭路(2008)指出:“‘未’是一個包含體信息的否定詞,表示情狀所表動作或狀態(tài)在某參照時間尚未實現(xiàn)。”[9](P132)類似地,郭銳(1997)認為,現(xiàn)代漢語中,區(qū)分過程和非過程形式上的依據(jù)就是其相應否定式中的否定詞——“非過程成分都用‘不/別/甭’來否定;過程成分都用‘沒(有)’來否定”,[6](P163)并特別說明,“上古漢語中有‘不~’和‘未~’兩種基本否定形式的對立,因此可以說仍有過程和非過程的區(qū)分。”[6](P174)所以,否定形式也是一種標記性成分。

不過,僅憑以上兩種時間性標記尚且無法滿足對動詞體貌特征的激活,所以我們又從語料中提取出如下幾種輔助標記:

(一)前提/條件小句

(1) 筑室,反耕者,宋必聽命。(宣公十五年)

例(1)中的“筑室,反耕者”是“宋必聽命”的前提條件,雖然前提/條件小句所敘述的通常是虛擬事件,但由于此類小句必然關聯(lián)某種結果,不論是否真實,只要結果產生,就要求前提/條件小句中的動作已經(jīng)完成。所以此類標記激活的是前提/條件小句中動詞的“完成”特征。

(二)相承動作

(2)蔡侯歸,及漢,執(zhí)玉而沉,曰:“余所有濟漢而南者,有若大川!”(定公三年)

(3) 東門襄仲、臧文仲如楚乞師。(僖公二十六年)

所謂“相承動作”是指在主語一致的前提下,后一個動作承接前一個動作發(fā)生,且后一個動作發(fā)生時,前一個動作已經(jīng)結束,有時兩個動作還會用連詞“而”“以”等銜接。吳福祥(2005)指出,“在報道一個連續(xù)發(fā)生的事件序列的話語里,后續(xù)小句所述事件對前現(xiàn)小句所述情狀的事件邊界具有限制作用。”[11]例(2)中,后項動作“沉”發(fā)生時,前項動作“執(zhí)”必然已經(jīng)結束,故其“完成”特征被激活。特別的是,當后項動作表示前項動作的目的時,必然表示尚未完成的動作,故此時其“非完成”特征被激活,如例(3)中的“乞”。

(三)同時動作

(4) 趙勝帥東陽之師以追之,獲晏牦。(襄公二十三年)

所謂“同時動作”是指在主語一致的前提下,后一個動作發(fā)生時,前一個動作還在持續(xù),此時前一動作可對后一動作的狀態(tài)或方式進行限定。需要強調的是,兩個動作的起始是有先后順序的,二者不可互換位置。如例(4)中,后項動作“追”發(fā)生時,前項動作“帥東陽之師”并未結束,仍在持續(xù)。因此,同時動作前項可激活動詞的“持續(xù)”特征。

(四)趨向動詞

(5)宋公使來乞師,公辭之。(隱公四年)

本文所涉及的趨向動詞只有“來”。趨向動詞表示方向和目的,所以其后動詞通常不表示完成,故趨向動詞激活的是其后動詞的“非完成”特征。

(五)介詞結構

(6)出于五鹿,乞食于野人,野人與之塊。(僖公二十三年)

本文所涉及的介詞結構只有“于”字結構,引出動作對象,也顯示出動作的方向。材料顯示,和趨向動詞“來”搭配較多的動詞也會經(jīng)常與“于”字結構搭配,而且趨向動詞“來”和“于”字結構很少共現(xiàn),這正說明二者都可以獨立體現(xiàn)動詞的方向性和目的性。所以介詞“于”激活的是其前動詞的“非完成”特征。

最后需要注意的是,上古漢語中還存在不少獨立的、不與其它動作發(fā)生關聯(lián)的動作行為,無法體現(xiàn)出它在時間流上的相對位置,如:

(7)太子帥師,公衣之偏衣,佩之金玦。(閔公二年)

例(7)中的動詞“帥”前后均無顯著時間性標記,故無法憑借上述標記判斷其體貌特征。此時,動詞通常會表現(xiàn)出其自身體貌特征中最為顯著的方面。

綜上,我們在“時體標記”和“否定形式”之外,又提取了五種時間性標記。下文將根據(jù)材料,逐一列舉《左傳》中不同動詞的體貌特征被時間性標記激活的情況。

三、七個動詞及其在《左傳》中的句法分布

本文隨機選取了“乞”、“筑”、“帥”、“執(zhí)”、“掩”、“被”、“學”七個動作動詞作為研究對象。我們的考察方法是,列舉每個動詞在《左傳》中與不同標記性成分的組合情況,分析每個動詞不同體貌特征被激活的條件,綜合得到每個動詞的體貌特征,再比較其差異。當動詞在《左傳》中出現(xiàn)次數(shù)太少時,我們還會參考《戰(zhàn)國策》《論語》《孟子》等上古文獻輔助論述。

在統(tǒng)計動詞分布的過程中,以下情況應予以排除:

(一)動詞出現(xiàn)在轉述內容中。此時動詞只是作為話語內容出現(xiàn),對其體貌特征的分析沒有幫助。如:

(8)故書曰“翚帥師”,疾之也。(隱公四年)

(二)動詞出現(xiàn)在話題部分。此時動詞作為說話者討論的對象,無法顯示體貌特征。如:

(9)夫帥師,專行謀,誓軍旅,君與國政之所圖也。(閔公二年)

(三)動詞為句法內嵌成分(包括“轉述句”、“使令句”等)。此時動詞受到句式自身功能的影響,失去了分析價值。如:

(10)書曰“宋殺其大夫山”,言背其族也。(成公十五年)

(11) 癸言王何而反之,二人皆嬖,使執(zhí)寢戈而先后之。(襄公二十八年)

3.1 乞

動詞“乞”表示“乞求,請求”,讀音為去訖切。*動詞的意義和讀音參考了《王力古漢語字典》[12]和《漢語大字典》[13]。

3.1.1 趨向動詞+VP(5)*小括號中的阿拉伯數(shù)字表示該情況在《左傳》中出現(xiàn)的次數(shù)。篇幅所限,每種類型我們只列舉1-2例。

(12)十三年春,晉侯使郄锜來乞師,將事不敬。(成公十三年)

3.1.2 VP+介詞結構(11)

(13)王曰:“眾怒不可犯也。”曰:“若入于大都,而乞師于諸侯。”王曰:“皆叛矣。”曰:“若亡于諸侯,以聽大國之圖君也。”(昭公十三年)

(14)邾莊公與夷射姑飲酒,私出。閽乞肉焉。奪之杖以敲之。(定公二年)

例(13)中“乞師”所承接的是一個具有方向性的動作“入于大都”,其后又接一介詞結構“于諸侯”,此二者都有“趨向”“方向”義,從兩方面激活了“乞”的“非完成”特征。例(14)中,“焉”相當于“于之”的合體,所以我們也將其歸入此類。

3.1.3 前提/條件小句中的VP(1)

(15)鄭伯喜于王命而懼其不朝于齊也,故逃歸不盟,孔叔止之曰:“國君不可以輕,輕則失親。失親患必至,病而乞盟,所喪多矣,君必悔之。”(僖公五年)

上文提到,“前提/條件小句”激活的是動作的“完成”特征,而此處的前提條件小句中,“病”與“乞盟”又是兩個前后相承的動作,所以“病”體現(xiàn)出明顯的“完成”特征,相比之下,“乞”的“完成”特征就不甚明顯;而且從數(shù)量上看,“乞”只在前提/條件小句中出現(xiàn)一次,故其“完成”特征非常弱。

3.1.4 相承動作后項(5)

(16)東門襄仲、臧文仲如楚乞師。(僖公二十六年)

《左傳》中“乞”始終位于相承動作后項,除了“入于大都”與“病”之外,前項皆為表示趨向的“如”(“如秦”或“如晉”)。所以,盡管這些句子在形式上屬于我們所謂的“動作相承”,但“入于大都”和“如+處所”結構的意義和作用都與趨向動詞類似,激活的也是其后動詞的“非完成”特征。

3.2 筑

動詞“筑”表示“修建”,讀音張六切。

3.2.1 相承動作前項(1)

(17)初,公筑臺,臨黨氏,見孟任,從之。(莊公三十二年)

3.2.2 進行體標記+VP(1)

(18)于是晉侯方筑虒祁之宮,叔向曰:“子野之言君子哉!”(昭公八年)

進行體標記“方”激活了“筑”的“進行”特征,表示“筑”是一個動態(tài)持續(xù)的過程,即“正在修建”。

3.2.3 前提/條件小句中的VP(1)

(19)筑室,反耕者,宋必聽命。(宣公十五年)

3.2.4 無標記獨立動作(6)

(20)皇國父為大宰,為平公筑臺。妨于農收。子罕請俟農功之畢,公弗許。(襄公十七年)

(21)冬,筑郎囿。書時也。季平子欲其速成也,叔孫昭子曰:“《詩》曰:‘經(jīng)始勿亟,庶民子來。’焉用速成,其以剿民也?無囿猶可;無民,其可乎?”(昭公九年)

(22)孟氏選圉人之壯者三百人以為公期筑室于門外。林楚怒馬,及衢而騁。陽越射之,不中。筑者闔門。有自門間射陽越,殺之。(定公八年)

《左傳》中能夠明確激活“筑”某種體貌特征的時間標記很少,且《左傳譯文》對此動詞的理解不甚統(tǒng)一。*比如《左傳譯文》對“筑”的解釋通常是“修建”“建造”,不帶“了1”,但唯獨將“筑五邑于其郊”翻譯為“建造了五個城邑”。不過,有些“筑”的體貌特征可以依靠篇章語境來判斷。例(20)中的“子罕請俟農功之畢”、例(21)中的“欲其速成”以及例(22)中的“筑者闔門”都能說明動作“筑”尚在進行中;但其他句中“筑”的體貌特征則不明確。我們認為,“筑”當屬動作動詞中比較“搖擺”的一類,它能體現(xiàn)出不同的體貌特征,而且不同體貌特征的顯著程度較為接近。

3.3 帥

本文所選動詞“帥”表示“帶領”,同“率”,讀音所律切。

3.3.1 同時動作前項(118)

(23)夏四月,費伯帥師城郎。(隱公元年)

(24)受其書而投之,帥士而哭之。(昭公五年)

3.3.2 無標記獨立動作(6)

(25)太子帥師,公衣之偏衣,佩之金玦。(閔公二年)

3.4 執(zhí)

動詞“執(zhí)”表示“拿”,*《王力古漢語字典》將“執(zhí)”解釋為“拿著”,這就默認了其“持續(xù)”特征。本文第二部分提到,“執(zhí)”不僅可體現(xiàn)狀態(tài)情狀,也可體現(xiàn)達成情狀。故此處將其釋義改為“拿”。讀音之入切。

3.4.1 同時動作前項(24)

(26)子南知之,執(zhí)戈逐之,及沖,擊之以戈。(昭公元年)

3.4.2相承動作前項(1)

(27)蔡侯歸,及漢,執(zhí)玉而沈,曰:“余所有濟漢而南者,有若大川!”(定公三年)

此句突出體現(xiàn)了“執(zhí)”的達成情狀。把玉沉到水中時,“執(zhí)玉”這一動作已經(jīng)達成,不可延續(xù),故“而”是順承標記,不是同時標記。

3.4.3 無標記獨立動作(7)

(28)擐甲執(zhí)兵,固即死也,病未及死,吾子勉之!(成公二年)

當無標記時,我們將“執(zhí)”理解為已完成的動作還是持續(xù)進行的動作都不影響文義,所以“執(zhí)”與“筑”類似,沒有特別明顯的體貌特征傾向。

3.5 掩

動詞“掩”表示“遮蓋,遮蔽”,讀音衣儉切。

3.5.1 表目的的相承動作后項(1)

(29)仁者殺人以掩謗,猶弗為也。今吾子殺人以興謗,而弗圖,不亦異乎?(昭公二十七年)

3.5.2 同時動作前項(3)

(30)荀躒掩耳而走,曰:“寡君其罪之恐,敢與知魯國之難?臣請復于寡君。”(昭公三十一年)

3.5.3 無標記獨立動作(1)

(31)孤違蹇叔以辱二三子,孤之罪也。不替孟明,孤之過也。大夫何罪?且吾不以一眚掩大德。(僖公三十三年)

3.6 被

動詞“被”表示“披在身上或穿在身上”,讀攀糜切。《左傳》中只有三例,且均為“同時動作前項”。例如:

(32)昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州,乃祖吾離被苫蓋、蒙荊棘來歸我先君,我先君惠公有不腆之田,與女剖分而食之。(襄公十四年)

另外,《論語》、《孟子》、《戰(zhàn)國策》中,“被”分別有1例、3例和11例,亦為同時動作前項,表示先發(fā)生且持續(xù)下去的動作。

3.7 學

動詞“學”表示“學習”,讀音胡覺切。

3.7.1 VP+介詞結構(2)

(33)初,尹公佗學射于庾公差,庾公差學射于公孫丁。(襄公十四年)

3.7.2 相承動作后項(表目的)(1)

(34)仲尼聞之,見于郯子而學之。(昭公十七年)

3.7.3 無標記獨立動作(1)

(35)孟僖子病不能相禮,乃講學之,茍能禮者從之。(昭公七年)

一般情況下,“學”在無標記時只表示“學習”的動作,不表示“習得”的結果。而且在上古文獻中,“學”受否定副詞修飾次數(shù)很少,其中,受“未”修飾更少,只在《論語》和《孟子》中各有一例;而受“不”修飾則相對多一些。這也說明“學”通常體現(xiàn)為“非完成”的動作行為。

四、《左傳》諸動詞的體貌特征分析

根據(jù)第三部分的歸納,我們把本文所涉及的時間性成分和動詞組合情況制成表4-1。*表中的“非完成”“完成”指的是動詞可被某些時間性標記激活的體貌特征,比如左側第一欄表示“同時動作前項”可以激活動詞的“持續(xù)”特征。

根據(jù)表4-1數(shù)據(jù),我們可對其進行量化的比較。

表4-1 動詞與時間性標記搭配頻次表

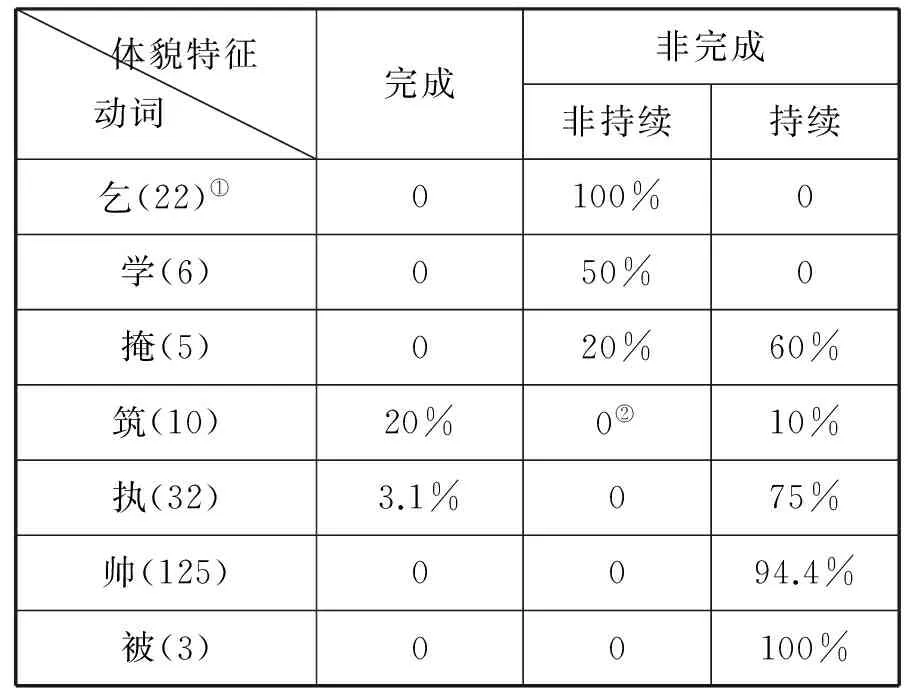

由于各動詞在《左傳》中出現(xiàn)的次數(shù)差別較大,所以我們采用對比“激活率”的方法來比較不同的時間性標記對動詞體貌特征激活的情況。所謂“激活率”,是指以每個動詞在《左傳》中出現(xiàn)的總次數(shù)為分母,以其在表中呈現(xiàn)出的數(shù)字為分子,據(jù)此得到的每個動詞自身具備的體貌特征被各種時間性標記激活的比率。例如,動詞“乞”在《左傳》中共出現(xiàn)22次,其“非完成”特征被時間性標記激活22次,則其“非完成”特征的激活率為100%。同理可得各動詞的體貌特征激活率如下:

表4-2 動詞體貌特征激活率統(tǒng)計表

① 圓括號中阿拉伯數(shù)字表示該動詞在《左傳》中出現(xiàn)的總次數(shù)。

② 根據(jù)上文對文義的分析,具有“非完成”特征的“筑”有3例,但表格只統(tǒng)計時間性標記對動詞體貌特征的激活情況,故未將此3例計入。

關于表4-2需要說明的是:

(一)表中每行的數(shù)據(jù)總和并不都等于或接近100%,這意味著可能有其他時間性標記還未被發(fā)現(xiàn)。

(二)“激活率”所呈現(xiàn)出來的只是動詞在體貌特征方面突顯的一個總體趨勢,表4-2的比率只是一個相對的參考值。比如,激活率為100%表示在我們統(tǒng)計范圍內,該動詞某種體貌特征通常比較顯著,而并不意味著該動詞只有這一種體貌特征,反之亦然。

(三)表中存在“非完成”和“完成”特征激活率比較接近的動詞(如“筑”),也存在“非完成”和“完成”特征激活率差距懸殊的動詞(如“乞”、“執(zhí)”、“帥”、“被”),還存在“持續(xù)”和“非持續(xù)”特征激活率相近的動詞(如“掩”)。這說明在這些動作動詞內部,每個成員自身的體貌特征還存在程度上的差異。我們認為,正是這樣的差異決定了每個動詞可以與怎樣的時間性標記搭配,也決定了在無標記情況下,動詞通常會體現(xiàn)出怎樣的體貌特征。比如“乞”“學”通常表示非完成的、動態(tài)的動作,而“被”“帥”則通常表示持續(xù)的、接近靜態(tài)的動作。

(四)在“非完成”特征明顯的動詞中,“持續(xù)”特征激活率高的動詞通常更接近于“狀態(tài)”,類似于[-動作][-變化]特征突出的靜態(tài)動詞,如“帥”、“被”;“非持續(xù)”特征激活率高的動詞則更接近于“活動”,是比較典型的活動動詞,如“乞”。因此,我們可以依靠激活率來判斷動詞在某種體貌特征上的強弱程度。

五、余論

本文提取了《左傳》中若干時間性標記,對其中“帥”“執(zhí)”等七個動詞的句法分布進行了歸納,并結合每個動詞和不同時間性標記組合的情況,從“激活率”角度討論了這些動詞的體貌特征。之前關于上古漢語動詞體貌的分析,大多對動詞本身的特質討論不夠,所以我們的目的就是強調動詞自身體貌特征的決定性作用,指出動詞能和哪些時間性標記搭配取決于其自身有哪些體貌特征可以被激活,試圖通過量化的手段將動詞的體貌特征更加清晰地呈現(xiàn)出來。從第四部分的表格可以看出,數(shù)據(jù)上的差異的確可以反映出動詞體貌特征的不同。

不過,本文只是一個實驗性的探索,還有很多問題需要進一步研究。比如:

(一)本文所考察的動詞極少涉及否定形式。在整部《左傳》中,這些動詞竟然幾乎不受否定成分的修飾,這絕非偶然。那么,究竟哪些動詞很少受否定修飾?不同動詞的否定形式會有怎樣的差異?尚需進一步探討。

(二)本文所選動詞也很少受“完成體標記”的修飾,這說明我們還需要繼續(xù)尋找一些“完成”特征更顯著的動詞進行對比研究。

(三)篇幅所限,本文考察的動詞數(shù)量較少,樣本還不夠充分,尚需后續(xù)的考察和補充。

另外,還有一些論述過程中涉及到的問題沒有展開討論,比如“相承動作后項在體貌特征上是否有選擇性”、“上古漢語的時間副詞和語氣詞可以體現(xiàn)哪些時體信息”、“上古漢語不同的包含時體意義的成分有哪些組合規(guī)律”等,都有待今后進一步的研究。

[1]陳前瑞.漢語體貌研究的類型學視野[M].北京:商務印書館,2008.

[2]左思民.漢語時體標記系統(tǒng)的古今類型變化[J].漢語學報,2007,(2): 18.

[3]梅廣.上古漢語語法綱要[M].臺北:三民書局,2015.

[4]Wei, Pei-chüan 魏培泉. Gu Hanyu shiti biaoji de yuxu leixing yu yanbian古漢語時體標記的語序類型與演變[J]. Language and Linguistics, 2015:(2).

[5]Vendler, Z.Verbs and Times[J]. The Philosophical Review 66,1957: 143-160.

[6]郭銳.過程和非過程——漢語謂詞性成分的兩種外在時間類型[J].中國語文,1997:(3).

[7]宋亞云.漢語作格動詞的歷史演變研究[M].北京:北京大學出版社,2014: 36-53.

[8]徐世梁.《左傳》中的時間表達研究[A].北京大學莙政學者論文集[C].2001: 82-109.

[9]鄭路.《左傳》時間范疇研究[D].北京:中國人民大學,2008.

[10]李鐵根.“了”“著”“過”與漢語時制的表達[J].語言研究,2002,(3): 7.

[11]吳福祥.漢語體標記“了”“著”為什么不能強制性使用[J].當代語言學,2005,(3): 242.

[12]王力.王力古漢語字典[M].北京:中華書局,2000.

[13]漢語大字典編輯委員會.漢語大字典[M].成都:四川辭書出版社;武漢:湖北辭書出版社,1986.

[責任編輯:邦顯]

H141

:A

:1001-0238(2017)03-0077-07

2017-05-18

焦一和(1990—),男,河南林州人,北京大學中文系博士研究生,主要從事漢語語法史研究。