明清時期土家族土司音樂制度考釋

熊曉輝

(湖南科技大學 藝術學院,湖南 湘潭 411201)

明清時期土家族土司音樂制度考釋

熊曉輝

(湖南科技大學 藝術學院,湖南 湘潭 411201)

土家族土司音樂制度是封建王朝在土家族地區實施的一種民族文化政策,是土司對土民的一種文化管理措施。與前朝相比,明清時期的土司音樂制度較為完善,它包括了土家族土司巫術與占卜音樂、土司部族戰爭音樂、土司消災禳解音樂,同時還包括土司自然崇拜和鬼神崇拜時的祭祀音樂,形成一套完整的宗教、民俗、軍事儀式音樂制度。政治制度與經濟發展對土家族土司音樂制度產生了巨大影響,從歷史發展脈絡來看,土家族土司統治時期所反映土家族人生活的民俗音樂、儀式音樂與典型的土司祭祀音樂等,都突出體現了土司音樂受到政治的影響、宗教的滲透和經濟發展的促進。

明清時期;土家族;土司;音樂制度;改土歸流

土家族土司音樂制度被學術界所關注,就目前學術界的共識來看,多數專家認為,土家族土司音樂制度是元明清時期中央王朝為了統治少數民族地區而實施的一種地方文化制度。在土司音樂制度下,土家族土司早期的音樂活動內容與祭祀及祖先崇拜有關,它是由土家族先民的生產生活方式所決定的[1]105。另有學者認為,土家族土司音樂制度的實施,使得被羈縻而相對封閉的土家族地區有效地保存了本民族文化精髓[2]140。見諸文獻中的土家族土司音樂制度,較早記載的是《永順縣志(乾隆本)》:

土人信巫鬼,病則無醫,惟椎牛羊,師巫擊鼓搖鈴,卜竹以祀鬼。舊俗,歿之夕,其家置酒,鳴金伐鼓,歌呼達旦。[3]57

《永順縣志》描述了土司統治時期湖南永順縣土民的一些特定音樂文化事象,實際上,它已經證明了土家族土司音樂制度與土家族宗教、民俗以及部族之間戰爭的內在聯系。近年來,國內諸多專家學者從不同的視角和不同的層面對土家族土司音樂制度進行闡釋,探討其歷史源流、傳承譜系、內容形式、音樂特征、藝術價值、保護措施等。土家族土司音樂制度作為一種音樂現象的存在,還有許多問題尚待深入研究,我們選擇明清時期土家族土司音樂制度進行考釋,主要是因為土家族土司音樂以明清時期最具特色,該段時期也正是土家族土司音樂發展的鼎盛時期,有著重要的研究價值。

土家族土司音樂活動是以土司宗法倫理為基礎,通過土司與土民的宗教信仰、社會政治、民俗生活、語言文學等禮制而設計出的一系列音樂活動規則。劉昫在《舊唐書·劉禹錫傳》中認為:

禹錫在朗州十年唯以文章吟詠陶冶情操。蠻俗好巫,每淫詞鼓舞,辟歌俚辭,禹錫或從事于其間,乃依騷人之作為新辭,以教巫祝,故武陵溪洞間夷歌率多禹錫之辭也。[4]126

從地域上說,《舊唐書·劉禹錫傳》所記載的“武陵溪洞”正是如今土家族人聚居區,現屬于湘西、鄂西一帶。而劉禹錫所記載的土家族先民吟唱的巫歌俚辭,恰恰都是土司時期土司執政原則和土民應遵循的行為規范。因此,我們可以這樣認為,首先,從五代時期開始設置土司制度以來,土家族地區在中央王朝規制和地方土司主動參與下,經歷了長時間的文治教化,產生了一大批土司樂人,成為土家族地區的文化精英[5]3。其次,土家族土司音樂中所反映的都是因果報應、懲惡揚善的思想,而且又是通過土家族宗教祭祀儀式這一途徑來完成的。其三,土家族土司音樂是以土家族傳統音樂元素為題材,依據其與自然環境和人文環境的相互關系等特點,并以此為內在結構,形成了包括巫歌、巫舞、巫詞及儺戲、陽戲、花燈等在內的獨具特色的土家族土司音樂文化。其四,在土司制度下,土家族音樂在演繹及其結構、內容、唱腔語言等方面都保留了土家族傳統特色。后來,明清土司統治時期的文化制度為土家族土司音樂的形成奠定了堅實基礎。明清時期,土家族土司的政治與文化統治,主要是以“娛神娛人、重生歌死、務實進取、樂觀博愛、順天逍遙”為詮釋綱領,土司音樂制度是中央王朝“間接統治”土家族人思想的一種文化制度,它在保持地方穩定和傳承地方文化過程中產生了巨大影響。

一、明清時期土家族土司音樂制度與音樂機構

土家族土司音樂制度是由元代以前封建王朝對土家族的文化治策發展而來。據明代文獻資料《永順宣慰司歷代稽勛錄》和《永順宣慰司志》記載,早在五代時期,土家族各大姓酋長就已經確立了對各自地域的統治,土司制度在土家族地區已初具規模,宋元兩朝在此基礎上對土司官制、等級及與中央王朝關系作了進一步的補充和修改,完善了土司制度[6]26。從土司建制的歷史沿革來看,學術界公認土家族地區的土司制度是從五代時期開始的,相應的土司音樂制度同時孕育而生。土家族土司音樂制度設立以后,其主要內容包括兩個方面:一方面,土司音樂制度是中央王朝通過土家族土司對土家族地區的土民實行間接文化統治;另一方面,土司音樂制度又是土家族土司向中央王朝承擔一定的政治、文化義務。

土司音樂制度設立之前,土家族先民就在湘鄂渝黔邊鄰地區創造了輝煌燦爛的古代音樂文明。數千年來,土家族人不斷遷徙、繁衍、交融、流變,并孕育、滋生了新型的音樂文化形式。遠古時期,土家族先民用來調節勞動氣氛、提高勞動生產效率而創造的《薅草鑼鼓歌》,反映土家族先民祈禱祖先和崇拜神靈的《梯瑪神歌》,以及用于民間祭祀的《擺手舞》《毛古斯》《銅鈴舞》等。秦漢以后,土家族地區受到儒家、道教的影響,并且長期與漢族、苗族、侗族等其他民族的接觸,借鑒和保留了其他民族的音樂文化傳統,湘西龍山土家族的儺戲,就是借鑒漢族儺戲的唱腔發展起來的,并且逐漸形成了自己獨特的戲曲音樂文化形式。《巴渝舞》是土家族一種古老的祭祀歌舞,是《擺手舞》的前身。《巴渝舞》的稱謂最早見于晉代常璩的《華陽國志·巴志》,書中記載:

閬中有渝水。賨民多居水左右,天性勁勇,初為漢前鋒陷陣,銳氣喜舞,帝善之,曰:“此武王伐紂之歌也。”乃令樂人習學之,今所謂巴渝舞也。[7]121

可見,土家族《巴渝舞》在漢代就用于戰爭,并且在戰爭中起到震懾敵人和鼓舞士氣的作用。我們翻閱歷史文獻資料發現,土家族《巴渝舞》在晉代宮廷樂制中占有重要地位,而且內容與形式都有了重大發展變化。《隋書·音樂志》記載:

始開黃初定令,置七部樂;一曰國伎,二曰清商伎,三曰高麗伎,四曰天竺伎,五曰安國伎,六曰龜茲伎,七曰文康伎。其后牛弘清存鞞、鐸、巾、佛等四舞,與新伎并存。因稱:四舞,按漢魏以來,并施于宴饗,鞞舞,巴渝舞也。[8]22

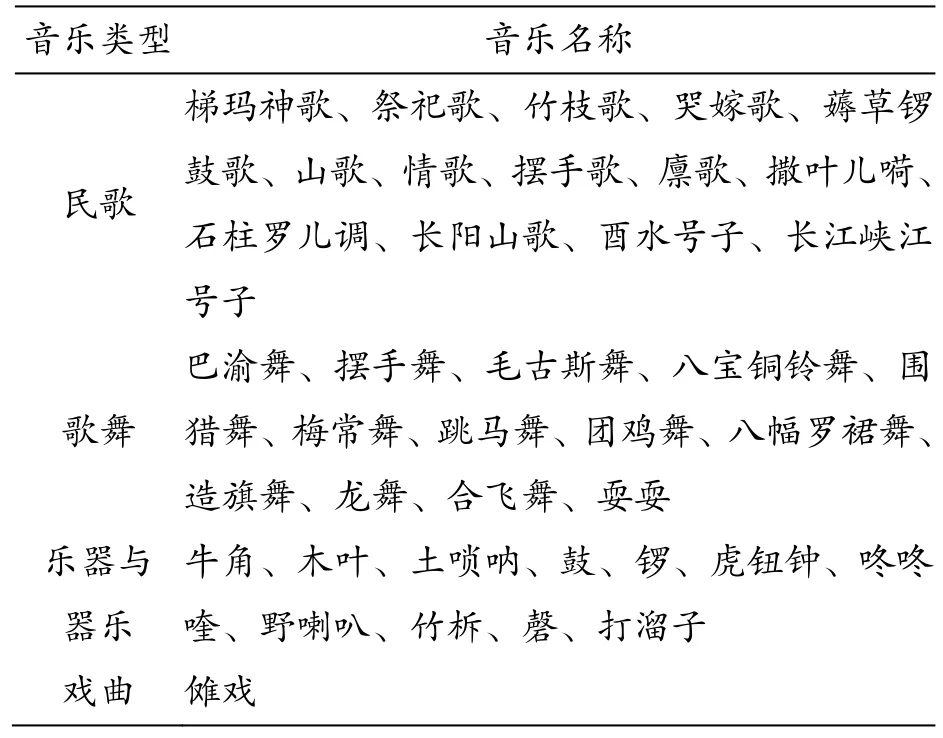

唐宋以后,《巴渝舞》開始衰竭。到了宋朝,《巴渝舞》在宮廷的歌舞演奏消失了。但是,它在湘鄂渝黔邊鄰的土家族地區廣為流傳。在土家族土司音樂制度實施之前,土家族人就已經創造了豐富多彩的音樂文化,無論在藝術創造上還是表情達意的方式上,以及音樂的內容、形式、體裁、功能和其他各種表現手段上都有著自己鮮明而濃郁的風格特征(見表1)。

表1 土家族土司音樂制度實施以前的音樂分類與名稱

土家族進入到土司統治時期以后,中央集權也加強了對土司的控制,統治者把土家族土司按地域分為湘西、鄂西、川東、黔東北四個區,共設宣慰司八個、宣撫司四個、安撫司十二個、長官司四十三個。明代土司制度是土家族土司制度發展鼎盛時期,土家族音樂制度的發展同時也進入到了它的全盛時期,管理土民文化生活的一些土司官員開始擁有相當穩定的政治地位。在鄂西地區,永樂二年(1404年)設置散毛、施南二長官司,永樂四年升為宣撫司。在川東南地區,永樂定制后,保留了石柱、平茶、酉陽等土司建制。在湘西地區,明洪武五年(1372年),永順地區設置軍民宣慰使司,隸屬湖廣都指揮使司,管轄南渭、施溶、上溪三州與臘惹洞、麥著黃洞、驢遲洞、施溶溪、白崖洞、田家洞等六長官司。明代是永順土司最強盛時期。永順土司自彭師裕起,到彭肇槐,共歷經二十五代,襲職者有三十二人。世襲順序如下:

彭師裕——允林——允殊(允林弟)——文勇(允林子)——儒猛——仕端——仕義(仕端弟)——師宴——師實(師宴弟)——福石沖——安國——思萬——勝祖(思萬弟)——萬潛——添保——源——仲——世雄——顯英(世雄孫,其父瑄沒有襲位)——世麒——明輔——宗漢——宗舜(宗漢弟)——冀南——永年——元錦——泓澍(元錦孫)——肇桓——肇相——泓海——肇槐[9]15

土家族土司承襲制度是有規定的,承襲人是有一定的規定范圍。比如明代政府對土家族土司承襲有較為明確的規定:

其子弟、族屬、妻女、若婿及甥之襲替,胥從其俗。[10]103

也就是說,有資格承襲土司職位的只能是上一任土司的兒女、妻子、女婿、族人、外甥等人。但到了清代,清政府允許上一任的嫡子嫡孫承襲,若沒有嫡子嫡孫的可由庶子庶孫承襲,若沒有庶子庶孫的,可以由其弟或族人承襲。公元1426年,以土家族土司為主體建立的土司王國進入了高度發展時期。在湘西永順,明朝廢除了元代土司屬地,但仍然以向孛爍為洞民總管,把原來屬于思州的王村、保坪、高坪等地改屬永順司,直至順治四年(1647年)歸清。永順臘惹洞土司向孛爍接受中央王朝的羈縻政策,為自己的轄區設立了一整套羈縻制度,并根據分封原則,允許土家族土司子弟、支庶擁有領地和參與地方管理。在管理過程中,土司可降等給予職能(官)銜,若無等可降的,就封為“土舍”“土目”,不給職銜。土司政權自成一體,其組織結構等級森嚴,他們的官職分別為:“土司王”“總理”“家政”“舍把”“總爺”“親將”“峒長”“寨長”“總旗”“旗長”等。

土司作為地方官吏,除了執行中央王朝的“羈縻政策”以外,還須發展地方社會經濟與繁榮地方文化。在土家族土司轄區內,土地、山林均屬于土司所有,土司可以任意支配土地,為了收取勞役地租,土司以服勞役為條件,將比分田土分給土民租種。土司時期,土家族地區主要生產方式仍然為“刀耕火種”,牛耕并不普遍,水利設施極不完善。土家族土司雖然多數是以戰功著稱,但也有不少土司具有較高的文化修養。如《補輯石柱廳志·土司志》記載:

馬宗大善琴操,工詩畫,子光裕、猶子光裁、孫孔昭皆善于能詩,兼工圖章琴棋,秉家訓也。[11]101

為了響應中央王朝移風易俗的主張,土司曾大力推進科舉教育。同時,土司在本地區還積極修建文廟及崇圣祠,營造了良好的文化氣氛。但土家族土司十分貪圖享受,平時歌舞升平,生活腐化。

土家族是巴人的后裔,在土司統治時期祭祀之風就十分盛行。土家族的梯瑪祭祀儀式、社巴節中的擺手舞、喪葬中的撒葉兒嗬等,都形成于土司統治之前,但到了土司統治時期,梯瑪神歌、喪歌、薅草鑼鼓、擺手舞、毛古斯、廩歌等一起構成一個特有的民間音樂活動制度,人們力求通過音樂來溝通神與人之間的感情,在土司的組織下,形成了一種獨特的土司音樂文化模式和社會控制力量。土家族進入土司統治時期以后,其音樂文化便進入了一個相對獨立的歷史發展階段。在土家族社會,人們講究“天人合一”,強調“神人以和、順其自然”,土司為了協調社會關系,加以王道之治,他們選用音樂作為實現社會和諧統一、井然有序的治理手段,渴望通過音樂來朔造土民的價值觀。《永順府志·雜志》(雍正版)對土司時期土家族擺手音樂活動有具體記載:

每歲正月初三至十七,男女齊集,鳴鑼擊鼓、唱歌伴舞,名曰擺手。[12]16

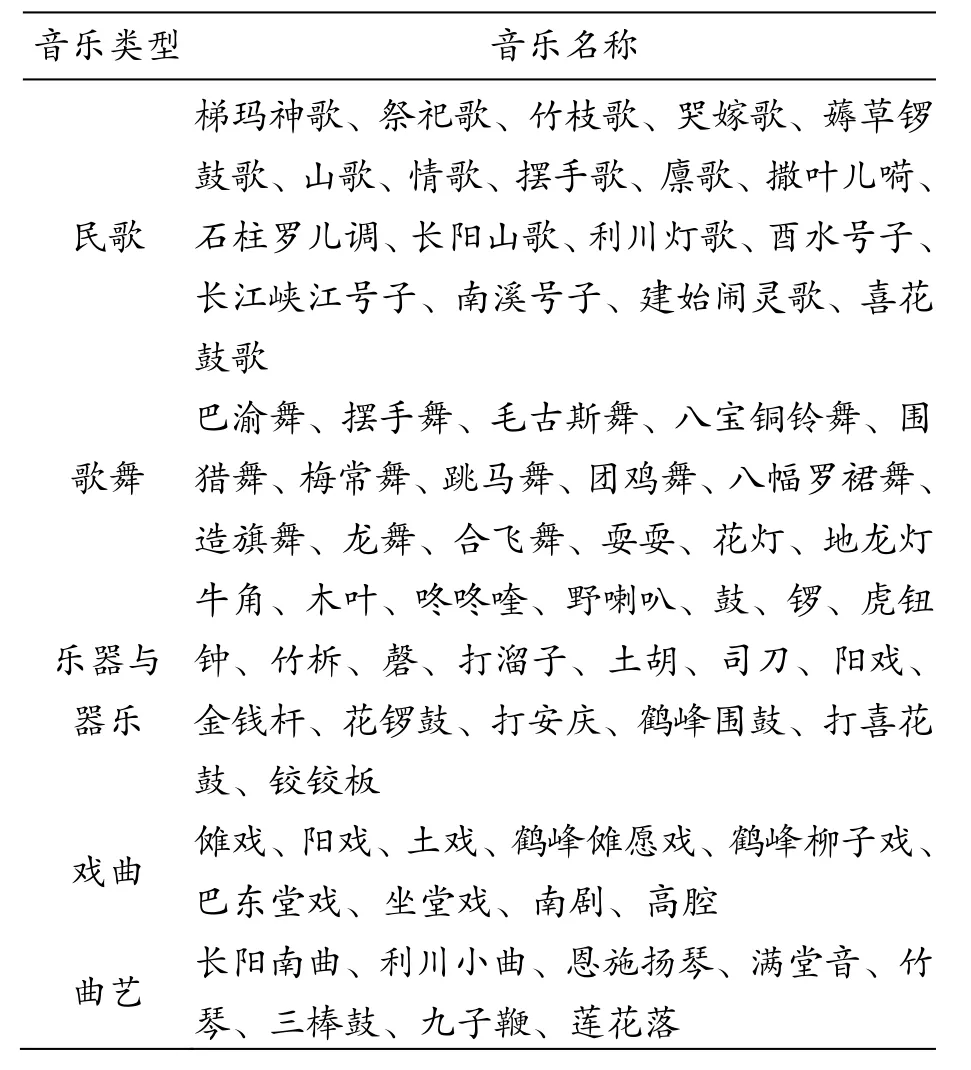

可見,土司音樂制度依然延續了歌舞相間、男女混雜的土家族古老的祭祀舊俗。在此期間,土司音樂制度逐漸完善,與之相關的土家族祭祀音樂及古歌唱腔也陸續見土家族土司史書記載。筆者把拙文“表1”與“表2”中作了比較,從表中可推斷,土司時期的音樂制度內容是對土家族古老民間音樂文化的承襲。

土司統治時期,土家族地區最為流行的音樂大致都與宗教信仰、部族起源、消災禳解、民族戰爭、巫師占卜以及祖先崇拜、神靈崇拜、英雄崇拜等內容緊密相連,土司音樂制度的實施,也就是土司期望把這些音樂內容用來作為民俗禮儀使用。一方面,它體現了土家族人繼承自己祖先崇拜神靈、崇拜英雄的形態,保留了許多土家族舊俗;另一方面,它顯示了在王道之中的音樂制度就是政治制度、法律制度,它治理著土家族社會的基本秩序。

表2 土家族土司音樂制度實施以后的音樂分類與名稱

在土司制度實施之前,土家族地區所有的音樂活動都是由巫師(梯瑪)或族長掌管。土司制度設立以后,由于音樂形式與內容的發展以及土司統治土民的需要,再加上土司個人的喜好,歌舞吟唱、倡優伎藝等音樂活動被執政機構的土司進行了管理和演述,土民們也樂于聽賞。土司統治時期,土家族地區的土司出于維護政治統治和文化管制的需要,實行了“舍巴制度”和“峒長制度”,“舍巴”和“峒長”作為土司基層管理機構,實施對土民音樂活動的管理與組織。明清時期,中央王朝分封土家族土司之后,由土司委派親屬擔任“舍巴”與“峒長”,其目的是為了加強對土民的文化控制,防止土民動亂和破壞民俗。資料顯示,土家族地區土司設置“舍巴”和“峒長”等音樂機構的地區有:湘西土司,容美土司,卯洞土司、酉陽土司等。其中湘西土司音樂機構規模最大、機構最為完善。湘西土司長官司除了設有麥著黃洞、臘惹洞、馿遲洞、施溶洞、白巖洞、馬羅洞、兩江口、五寨、竿子坪、上峒、下峒等十二個峒長音樂機構外,宣慰司、宣撫司還設有儒學、教授、訓導等機構,這些機構都從事一些具體事務,處理文書、征收賦稅、組織土民開展祭祀等音樂活動。《龍山縣志·風俗》對此有記載:

土民賽故土司神,舊有堂曰擺手堂,供土司某神位,陳牲醴。至期,既夕,群男女并入。酬畢,披五花被錦,帕首,擊鼓鳴鉦,跳舞歌唱,竟數夕乃止。其期或正月,或三月,或五月不等。歌時男女相攜,蹁躚進退,故謂之擺手。相傳某土司于前明時調征廣西,某縣城守堅,屢攻不下。時某軍營城南門外,乃令其士卒半女妝,連臂喧唱,為靡靡之音。于是守城者竟集觀之,并動手歌,流蕩無堅志。某則以精兵潛逼他們,躍而入,遂克城。歸后演為舞節,蓋亦蹈詠武功之意。然桑濮風行,或至淫泆忘返。[13]98

根據考察,我們發現土家族“擺手堂”是專門跳擺手舞的地方,其由本地方執政土司出資修建,每到重要的農事季節,土司與土民都會到“擺手堂”祭祀,跳擺手舞,就此形成了一種土民喜聞樂見的習俗。土司把“擺手堂”又稱為“調年坪”,在“調年坪”里,農事與音樂活動聯系在一起,它已經烙上了土司祭祀祖先與神靈的痕跡,并且形成了一種音樂制度。土司時期,土民的一些大型音樂活動都是由地方執政土司承擔,每逢土家族社巴節,湘西土家族地區的音樂活動分別由永順宣慰司彭氏、保靖宣慰司彭氏、桑植宣慰司向氏、桑植宣慰司向氏、慈利安撫司覃氏、茅岡安撫司覃氏等機構來執行。據記載,在湖南龍山、永順等地,過去土家族土司組織擺手活動為三年兩擺,每年正月初九開始,到正月十一結束,參加者、觀看者多達萬人。由此可見,土家族音樂活動勢必達到一定規模和需求,才會有專門音樂機構設置。明代以后,漢族的陽戲、荊河戲、花燈戲等劇種相繼傳入土家族地區,豐富發展了土司與土民的文化生活。此時,土司土官等上層人士為了鞏固自己的世襲定位,附庸風雅,但也有積極進取的開明土司。據資料記載,明朝末年,容美土司田舜年任宣慰使時,設有“舍辦”,專管梨園,盛行儺戲[14]330。施南土司統治時期,鄂西土家族幾乎村村寨寨都有儺戲組織,儺戲的搬演是根據土司安排進行的,演員不受規定,主要是以父子親屬為主,以土司管轄的地區為主體。

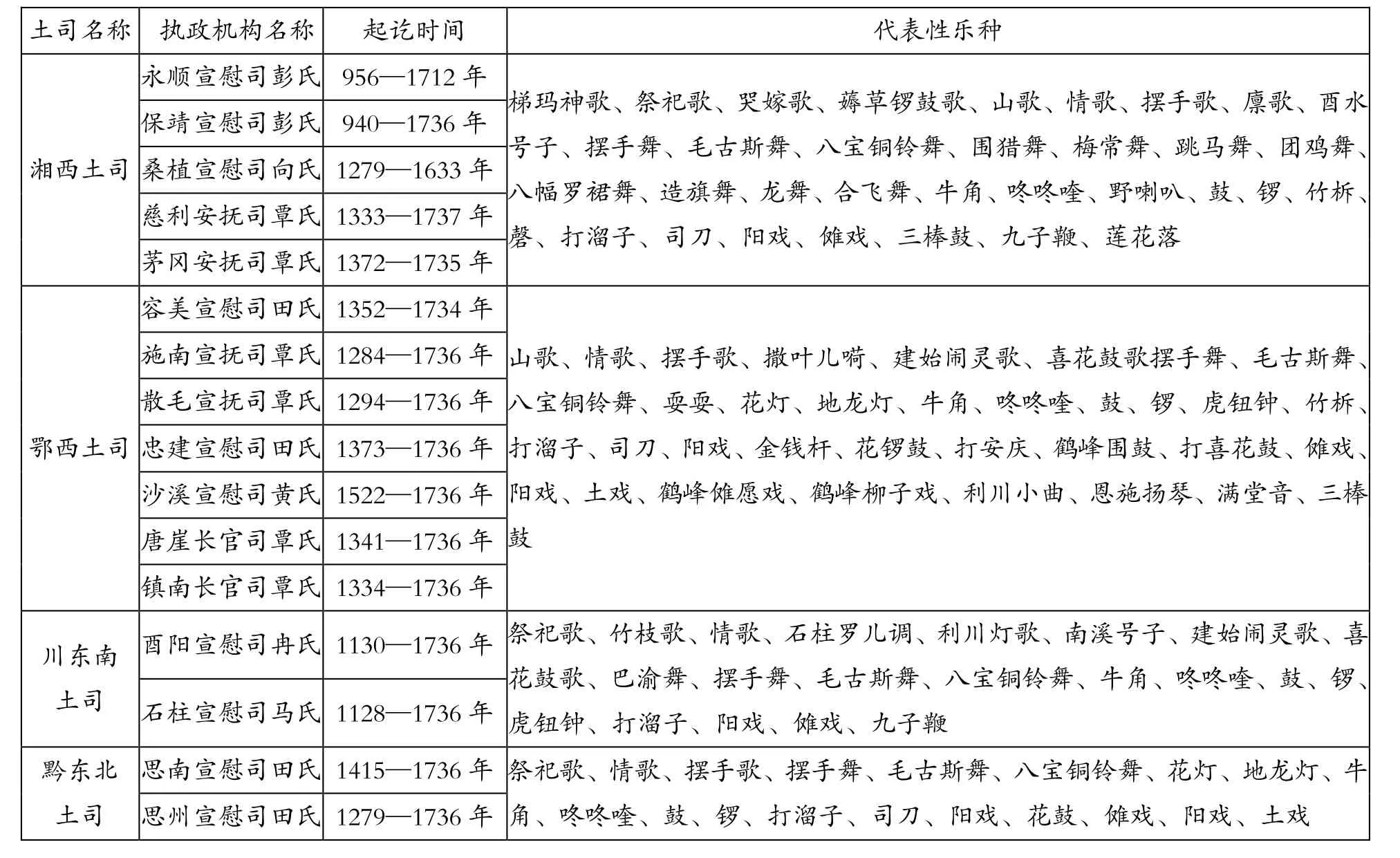

土司音樂制度的形成及音樂機構的建立在土家族民間音樂生活中占有越來越重要的位置,無論是土司還是土民,都將其看成民族認同的一種標志,因而與之相關的祭祀儀式音樂、梯瑪說唱音樂,尤其是戲曲唱腔音樂都得到了前所未有的發展,它為土家族傳統音樂傳承與保護奠定了良好的社會氣氛與文化基礎。明清時期,土家族所有的音樂活動都全部歸屬土司管理,而這一時期可以看作是土家族音樂文化最為集中、豐富的階段。但是這種封閉的音樂制度和落后的音樂機構設置暴露出了土司音樂固執、保守、呆板的弊端。改土歸流以后,在與其他民族進行音樂文化交流時,土司音樂給自己帶來了許多負面影響。

表3 土家族土司統治時期執政機構及代表性樂種一覽表

二、明清時期土家族土司音樂制度的總體特征

明清時期,土司音樂制度是土家族土司地區人們在歷代土司的管理下共同創造與積累起來的一種制度文化與精神文化,對該地區的社會經濟活動和文化生活產生過極大影響。土司在各自領地實施音樂制度是十分靈活的,非常注重各地的歷史狀況、宗教信仰、風俗習慣以及地區實際。因此,土司統治與土司音樂制度無論在個體層面還是制度層面都呈現出許多不同的特點。總體來說,土家族土司音樂制度有如下特征:

第一,土家族土司音樂制度的實施,使土司對土民實現了有效的社會控制,有利于土司對領地土民文化思想的掌控。

音樂制度與音樂一樣有很強的繼承性和規定性,土家族音樂種類繁多,用途廣泛,各種音樂活動非常復雜。文獻資料上顯示,土家族土司音樂制度的實施,在一定范圍內和一定程度上對土民的社會秩序構建、文化教育繁榮產生了良好的促進作用。在湘西地區,土家族土司世襲統治了六百多年,“以其故俗治”,在一定程度上確保了該地區社會秩序穩定,土民安居樂業。土司統治時期,中央王朝鼓勵土司接納漢文化,并令各地土司設立學校。據《永順府志·土司》記載:

土官應襲子弟,悉令入學,漸染風化,以格玩冥。如不如學者,不準承襲。[15]56

學校的設立客觀上促進了土家族地區文化的繁榮與發展,更有利于土司音樂制度的實施。中央王朝在加強對土家族土司政治控制的同時,也加緊對土司實行文化控制,由于土司對文化的重視,土司在自己的轄地“興辦義學”“開科取士”,使得土司音樂制度得以迅速推廣。

土家族地區在中央政府的強制政策和地方土司的主動參與下,經歷了長時間的文治教化,產生了一大批土司樂人,成為土家族地區的文化精英。這些土司樂人把握著土家族文化的主流思想,他們常常以土家族宗教、民俗元素為題材,依據其與自然環境和人文環境的相互關系等特點,并以此為內在結構,創造了包括巫歌、巫舞、巫詞等在內的獨具民族特色的土家族土司音樂文化。很顯然,在土司音樂制度下,土司樂人掌控了土家族主流文化思想。這主要表現在:一是相對穩定的土司政治制度環境。在組織音樂活動中,土司必須嚴格遵守音樂制度與秩序,做事不力者可能被撤換,甚至殺頭,這就基本保證了土司音樂制度的監督與實施,為傳承土家族文化營造了一個相對穩定的政治環境。據《咸豐縣志·建置》記載,“順治九年,題準刊立臥碑,置于明倫堂之左,曉示生員。朝廷建立學校,選取生員,負其丁糧,厚以廩膳;設院學官以教之,各衙門官以禮相待,全要養成賢才,以供朝廷之用,諸生當上報國恩,下立人品。所有教條,開列于后。生員不許糾黨多人,立盟結社,把持官府,武斷鄉曲,所作文字,不許妄行刊刻,違者聽提調官治罪。”[16]97土司制度的頒布,土司官吏必須遵循,同時也得到廣大土民的擁護,從上至下不得違反。可見,土司音樂制度對土家族基層社會文化秩序的安定起到了積極作用。二是土司音樂機構設置到位,分工仔細明確。土司音樂機構在重要民族節日里,組織有序,上萬人的社巴節開展的井井有條,既顯示了土司統治土民的絕對權力,又有利地控制了基層民眾的音樂活動。土司是集政治、軍事、經濟、文化、司法、宗教等于一身的“土司王”,是中央政府政策的忠實執行者,在政權管理上,其所設總理、家政、舍巴、旗長、親將、總爺、峒長、寨長等基層組織都有專職官員負責,有效控制了社會秩序。土家族土司在政治、經濟上的統治,使得自己轄區有了財政保障,文化秩序井然有序,從而促進了土司地區社會經濟文化的繁榮。但是,土司在制定音樂制度時,充分考慮到了土家族由于受文化傳統、地域環境、社會形態等各種因素的影響,音樂活動內容及活動方式有其獨特的文化內涵及民族、地域特色,土司把音樂制度滲透到了土家族物質文化和精神文化之中,而且逐漸成為維系土司制度的載體和力量。土司統治時期,土司就是自己轄區的土地占有者,他們平常對土民進行以勞役地租為主要形式的經濟壓迫和剝削。土司規定土民不得典買田地,但可以世襲,這是一種將土民牢牢束縛在土地上的封建領主制,有利于封建統治者與土司對土民的控制。文獻資料顯示,這段時期土家族地區人口增加、農作物產量提高,土家族與其他民族文化交流頻繁,促進了社會繁榮穩定發展。據《桑植縣志》記載:

土司時,土司及土知州諸職皆自有山及田,役佃戶種之。佃戶者皆其所買,人如奴仆,然土民則自耕其土。土司有橫斂則責之旗頭按戶索之,其役使亦無時。竊照府屬山多田少,當土司時不許賣與漢民,一應田土皆歸土苗耕食。自改流后分設郡縣與內地一體,在永客戶及貿易人等,始各買產落籍。[17]80

所有這些,無疑為土家族土司文化傳承以及社會穩定奠定了堅實的物質基礎和條件。

第二,土司音樂制度對土家族傳統音樂進行承襲,同時對其他民族民間音樂進行借鑒,并且完好地保存了土家族傳統音樂文化的精髓。

土家族聚居區地處偏遠,他們世代相守,繁衍生息,創造了獨具風采的音樂藝術,社會影響較大,多有史志文獻加以記載。歷代中央王朝的統治者,對土家族土司一向采取羈縻控制態度,只求土司對其臣服擁戴,對于土家族強宗大姓,主要采取“綏撫”方法加以治理,也就是所謂的“羈縻”政策,土家族土司音樂制度是在羈縻制度的基礎上逐步完善后建立健全起來的。從歷史文獻記載來看,土家族土司音樂制度的設立主要有下面幾個原因:首先是土家族地區偏遠落后,地域廣闊,民風淳樸,人性彪悍,中央王朝想在全國實行“大一統”也是望塵莫及。二是土家族地區被分封的土司“皆雄長其地、呼嗾群眾”,土民懼其威、服其治。三是夷情特殊,土家族地區各地風俗不同,各種崇拜的神靈不同,很難統一管理。四是采取“以夷制夷”“以蠻治蠻”的羈縻政策,讓土司負責守土戍邊和充當監護人,對雙方都有利益。五是土司音樂制度可以向土民灌輸統治者的宗教教義、宗教人生觀,還可以充當土司主流文化傳播的工具,服務于土司統治和中央王朝統治,達到土司需要的文治教化,因此,土司音樂制度才有可能應運而生。它的設立為土家族地區長治久安創立了有力的文化生態環境保障及制度支持。

土司音樂制度的建立,主要是對土家族傳統文化的承襲,明清時期的土司音樂制度基本沿襲了古代土家族社會的音樂活動及音樂表演形式,在祭祀儀式音樂方面繼承了大部分曲目和內容。明清時期,土家族社會經濟發展緩慢,仍然處于“日出而作、日落而歸”的“刀耕火種”階段,但巫文化幾乎涵蓋了社會生活的各個側面,而且非常鮮明地體現在宗教祭祀過程中,特別是體現在土家族傳統歌謠里。例如,明清時期土司音樂中的民間傳說基本上沿用了土家族古代民間傳說,與古代傳說內容一樣,分為歷史傳說、人物傳說、姓氏傳說、山川景物傳說、民族習慣傳說等若干類。其中土家族英雄人物的傳說最為突出,如《向老官人》《田好漢》《祖師殿》《老司巖》《鴛鴦峰》《咚咚喹的傳說》等。土司時期,土民喜歡吹奏咚咚喹,咚咚喹就是土家族古老的一種吹管樂器。咚咚喹溯源很早,上可追周與秦漢時期。據《巴蠻記》記載:

巴濕遠行,修造長城,妻、子思之,斷竹制器,吹奏咚咚喹念之,巴蠻后裔仿咚咚喹吹竹,名曰咚咚喹。[18]73

對于此類傳說,不論真實性,但從側面反映了土家族人的智慧和創造精神,它把以往事情或現實生活貫注了藝術靈感,有顯著的幻想色彩的藝術特點。咚咚喹曲調歡快熱情,高亢清脆,而且淳厚古樸,具有土家族典型的山地文化特征。從咚咚喹曲體結構來看,咚咚喹樂曲大多數為三音列結構,就是整個樂曲只用了“1、2、3”或“2、3、5”三個音,以一個樂句為主,不斷反復。三音列是土家族古老的樂音組織形式,常以“123”“135”“235”“612”構成,這種樂音組織形式在土家族“咚咚喹”中作為骨架出現,顯示了土家族“咚咚喹”的原始性。

明代以后,由于土家族與其他民族的文化交流,南戲、陽戲、荊河戲、花燈戲等劇種先后傳入土家族地區。這些劇種和音樂形式與土家族民情、風俗與語言相結合,便成了土家族土司音樂制度中規定的劇種,他充實了土家族人的音樂生活,豐富發展了土家族土司音樂樣式。由此可見,在土司音樂制度方面,土家族土司不但不墨守成規,繼承了土家族傳統音樂文化,而且吸納了一些兄弟民族音樂元素,發展了土司音樂文化。土司時期的土家族儺堂戲,是人們酬神祭祖活動中,在土家族民間舞蹈的基礎上發展起來的。同一時期,土家族儺戲藝人與巫師不斷借鑒弋陽腔、川劇、辰河戲、本地花燈和薅草鑼鼓的音樂元素,結合土家族人驅鬼消災的祭祀儀式,增加了崇拜神靈、崇拜祖先、崇拜英雄以及崇拜農業生產知識等內容,逐漸形成了兼備闡弘土司教義及娛樂性質的祭祀風俗歌舞。據清乾隆十年《永順縣志·風俗志》記載:

土人喜漁獵,信鬼巫,病則無醫,惟椎牲,巫師擊鼓搖鈴、卡竹以祀鬼。[19]86

土家族崇拜祖先,尤其信奉八部大神,祭八部大神成了土家族特有的節令習俗。儺戲在很早以前就在土家族地區流傳了,但真正意義上的以面具、歌舞、道白等手段,裝鬼扮神的戲劇因素,再加上世俗人物、情節和娛人成份而出現的祭祀性戲劇,應是出現在清代晚期。清同治《龍山縣志》記載:

供儺神男女二像于堂,薦牲牢饌禮。巫者戴紙面具,演古事如優伶。[20]77

但是,紙面具容易損毀,也難以保存,人們在表演過程中逐步改用涂面。據考證,到了清代改土歸流時期,土家族儺戲受到本地區其他劇種的影響,很多角色都改成了涂面化裝,有的儺戲社班甚至取消了面具。值得慶幸的是,由于土家族地區山高地遠,交通不便,有少數古舊面具得以免遭劫難,一直保存至今。

以擺手舞、毛古斯、梯瑪神歌等為標志的土家族諸多音樂形式與內容都萌發于土司統治之前,我們可以從這些音樂內容中找到土家族遠古歷史、文化、軍事、經濟、民俗、宗教信仰、語言等直至早期農業與手工業的許多極具科學價值的珍貴資料。土家族土司制度建立后,其音樂制度對土家族傳統文化進行了全方面的傳承與保護,在許多創新的音樂形式里土家族傳統文化得以保留。可以看出,土家族土司音樂制度完好地保存了土家族傳統音樂文化的精髓。

第三,土司音樂制度與民俗習慣、宗教制度相兼容。

在清乾隆時期,《永順縣志·風土志·卷四》曾記載了有關永順土司民俗生活習慣與音樂制度的一些情況:

永邑民俗,短裙椎髻,常喜魚獵,銅鼓祀神,刻木為契。土司舊志曰:重崗復嶺,陡壁懸崖,接壤諸峒,又連漢地,苗土雜居。男女垂髻、短衣、跳足,以布勒額,喜斑斕色服。重農耕,男女合作。喜魚獵、食羶,信巫鬼。病則無醫,惟椎牛羊,師巫擊鼓鈴、卜竹筶以祀鬼。死則環尸哭泣,且歌終日。即葬,無喪服。語言侏離,不識文字。凡有誓約,以刀劃竹數道為卷。婚娶以牛、布、五谷為聘。婦女喜垂耳圈,兩耳之輪各贅至十。飾項圈、手圈、足圈以示富。散處溪谷,所居必擇高峻。履險陡嶺,捷足如飛。運載食物以背駝之,約繩于膊,傴僂而行。恒帶刀弩、長槍。性強悍、猜疑、輕生、好斗,狠仇殺。[21]34

從地方文獻資料上看,土司統治時期的土民民俗生活非常豐富,湘西永順宣慰司彭氏與湘西保靖宣慰司彭氏相繼統治了三百多年,人們重視農業生產,相信鬼神,由于特殊的地理關系,湘西永順宣慰司彭氏與湘西保靖宣慰司彭氏兩土司采取了相同的音樂制度,使得土民每逢節日“鳴鑼擊鼓,男女聚集,搖擺發喊。”[14]79這些資料對于我們分析土司音樂制度與土民宗教信仰、民俗生活之間的關系及土司音樂的發展變化是極好的第一手材料。

我們已經了解到,土家族梯瑪是土家族聚居區宗教祭祀儀式的主持人,在土司統治的幾百年里,梯瑪曾遍布土家族聚居區,是一個非常顯赫的社會階層。同時,梯瑪又是藝術家,他充當土司音樂制度的忠實執行者,維護著土家族傳統音樂形式的演繹與傳承。應該說,梯瑪祭祀與土司音樂制度結合得相當密切。我們首先從土家族梯瑪祭祀功能上觀察,自古以來,梯瑪就被土家族視為神人與救星,能溝通神與人之間的聯系。每年的土家族社巴節中,梯瑪必須主持祭祀儀式,帶領族人到擺手堂跳擺手舞,唱擺手歌。梯瑪所唱的內容多為勞動生產、民俗生活、部落戰爭等,長期盛傳不衰。明清時期,中央王朝在土家族地區陸續建立土司政權,設有宣慰司、宣撫司、安撫司、長官司等建制,兼管軍民。土司本著“以文化民”的目的,通過演繹土家族傳統音樂及本民族宗教儀式舞蹈等形式,來規范、籠絡土民的思想和行為,在此基礎上制定了一些音樂制度,起到了文化統一和思想控制的作用。在土司音樂制度中,《梯瑪神歌》多為土民跳擺手舞前祭祀土王所唱,歌唱的內容主要是祈禱年豐人壽。其次從音樂演唱形式上看,土司音樂制度規定了梯瑪祭祀的范疇,梯瑪的演唱就是一部土家族宗教巫術史。梯瑪表演時,頭戴鳳冠帽,身穿羅裙,手持銅鈴、司刀,扮成兇神惡煞,邊唱邊舞。民國《永順縣志》曾記載了土司統治時期土民與梯瑪跳擺手舞的情景,《永順縣志》記載:“土司祠,闔縣皆有,以祀歷代土司,俗稱‘土王廟’,每歲正旦后,元宵前,土司后裔或土民鳴鑼擊鼓,舞長歌,名曰擺手。”[22]56再次從音樂文化源流上看,梯瑪祭祀與土司音樂制度所追求的目標相同,都滲透了土家族許多古老的民俗習慣與宗教信仰,它們在藝術思潮的追求中卻是一致和相似的。由此可以看出,它們與土家族遠古巫覡文化之間有著密切的聯系。

土司音樂制度下的民俗生活,是以“吹短笛、擊鼓赴節,唱竹枝歌”[23]23為樂,土民們將此類音樂活動與宗教祭祀活動結合,他們相信宗教巫術活動能解決一些實際問題。據相關資料記載,土家族“其俗畏鬼神,尤尚淫祀”[24]11,同時還“有疾病則酬神愿,大擊鉦鼓,請巫神以咒舞”[25]3。宗教活動是土家族先民為了改造自然而進行的活動,土家族相信神靈,并認為神可以和人類相通。出于對鬼神的敬畏,他們特別看重祭祀,每逢重大節日、紅白喜事等都要舉行祭祀活動,因此形成了一種固定的宗教制度。我們翻開土司時期的文獻資料,發現土家族舉行的祭祀活動一般都是土司音樂制度規定的項目,例如擺手舞、銅鈴舞、跳馬舞、團雞舞、廩歌等,土民燒紙焚香,求神靈保佑,然后開展一系列的音樂活動項目。筆者認為,土家族土司音樂制度不僅是一種規范人們行為的措施,而且是土家族古老文化的遺留,是土家族各個歷史時期的文化積淀。很顯然,土家族土司音樂制度與民俗習慣、宗教制度是相互兼容的,這種兼容為以后土家族地區改土歸流政策的實施奠定了基礎,也為以后漢族的儒家音樂、道教音樂、佛教音樂,以及其他形式的音樂在土家族地區傳播提供了思想條件。

三、土司音樂制度對土家族傳統音樂發展的影響

明清時期,土家族土司與土民的音樂活動不僅僅是帶有宗教祭祀性質的家庭自主式表演,也不完全是土司貪圖淫樂的即席演出,而是在特定的民俗文化與宗教文化背景中,各項音樂法令、設施和措施化為人們共同行為的結果。土家族土司音樂制度與土家族古老的歌、樂、舞及傳統文化有著非常緊密的聯系,土司音樂制度主要在傳承本民族傳統文化上發揮積極作用,同時也對土家族傳統音樂的發展產生了巨大影響。土家族土司音樂制度對土家族傳統音樂發展的影響主要體現在以下幾個方面。

第一,土家族土司音樂制度的實施,使得土家族傳統音樂進入到了一個相對獨立的歷史發展階段,促進了土家族傳統音樂形態的定型與成熟。

自中國西南地區進入土司統治時期以后,土家族地區也相繼進入到一個獨立的歷史發展時期。部分學者把五代十國的后周(956年)時期彭師裕自任溪州刺史作為土家族土司政權的開端,那么土司制度在土家族地區已經存續六百多年了。從流傳至今的一些音樂資料上看,土家族土司音樂制度作為一項適應土家族音樂文化發展需要的基本文化制度,它既保留了土家族社會傳統文化等多方面的文化遺留,又改變了土家族音樂活動的根本面貌,具體表現為:其一,土家族土司音樂受地理、歷史、人文等文化環境的制約,宗教色彩濃郁,人們希望通過音樂來寄托情感和祈求神靈保佑。當時,土司得到土民的成分認同,有的土司被土民信奉為神靈。那么,土司音樂在早期就是土家族宗教法事活動的化身,每一項音樂內容和形式都具有特定的宗教含義。其二,當土家族土司接受中央王朝的職務時,他們便于中央王朝的統治者在治理國家的觀念上達成共識。土司土官在接受職位認定時,也想改變傳統的習俗方式,接受漢族文化的“大一統”思想,土司音樂制度的實施,使中央王朝掌握了大量的土家族文化資源信息。其三,由于大規模的移民,大批漢族人涌入到土家族地區,他們帶來了漢族音樂文化,并且幫助土家族人創立了一些戲曲藝術形式。其四,由于地理原因,湘西、鄂西等土家族地區雖然隸屬中央王朝,但自己享用相對獨立的政權體系,此時期,土司音樂吸收了大量土家族宗教祭祀音樂和一些其他音樂藝術形式,相對完整地保留了土家族民間傳統音樂的原始概貌及特征。

音樂形態的改變與形成是一個非常緩慢的發展過程,從單向思維的組織形式,到縱向性音樂織體思維形式,然后趨于固定和成熟,需要一個緩慢過程。經過考察,筆者認為土家族土司音樂制度實施以前,土家族音樂旋律是以三音列、四音列結構為主,當時創作音樂的人很少,具有獨立思維組織形式的音樂作品也很少,主要是依據土家族語言來行韻起腔,起、承、轉、合的帖對規則尚未確立。到了土司統治時期,作為一項音樂制度,它對土家族傳統音樂的定型及走向成熟,起到了一定的推動作用。

明清土司統治時期,土家族大部分音樂活動都是以宗教祭祀形式和民間娛樂活動形式出現,各種傳統音樂文化具體事象在音樂形態方面主要表現為旋律的五聲性及節奏節拍均分律動與非均分律動的運用,同時還出現了多聲部音樂織體思維。土司統治時期以前,土家族傳統音樂發展緩慢,四音列結構保存得比較好,主要存于山歌和一些器樂曲中。在土家族土司器樂中,吹管樂器“咚咚喹”,使用四孔四音,筒身三孔,多用一手演奏。這種四音列結構的排列是這樣:

Do、re、mi、sol則是在Do、mi、sol的基礎上加上“re”這個音而成,由此構成了一個大二度加大二度和小三度的四音列樂音組織。[26]163

土司統治以后,“咚咚喹”及一些民歌的創作過程,可以說是一次大批創作土家族音樂的活動,這些活動對土家族傳統音樂形態的定型與成熟產生了很大影響,主要表現在以下幾個方面:一是保留了土家族傳統的音樂織體。在土家族傳統音樂中,祭祀歌—小調—山歌—號子—田歌—兒歌—風俗歌等,都屬于單聲性織體,都是典型的傳統民歌。二是通過創作變化而產生的音樂形式。在這些音樂體裁中,我們發現《酉水船工號子》《魯號子》《出艄》等以及土家族部分樂器演奏曲是多聲織體,這些簡單的縱向性織體出現,主要是為配合船夫們劃船而出現。見于記載的地方史志,土家族音樂中的“咚咚喹”與器樂合奏曲、戲曲伴奏、說唱伴奏以及哭嫁、廩歌之中部分多聲部民歌,都是典型的創作民歌。三是土司時期流行的音樂具有延續性。明清時期,土司音樂與部族起源、消災解禳、宗教祭祀等內容密切相關,土司音樂制度的實施,促進了這些音樂內容的定型與繁榮,一些音樂形態仍然保留至今。

土司音樂制度實行之后,土家族音樂不論在表演形式上,還是在音樂形態結構上都有了巨大變化,也使得土家族音樂文化在音樂形態方面具有自己獨特的風格。就調式來說,土司音樂制度實行前,土家族主要使用三音列結構、四音列結構,人們根本沒有調式的概念。土司音樂制度實行后,土家族土司音樂使用的多為五聲性調式,而且一直沿用至今。但是,筆者發現,土家族土司音樂所使用的音階純粹是一種偶合,雖然調式音階與土家族傳統音樂中某種音階有密切聯系,那是因為某種音階是基于語言或樂器的基礎上形成的,屬于一種特殊的音律規律。我們仔細分析發現,土家族五聲性調式是在四音列結構的基礎上發展為“宮、商、角、徵、羽”五種五聲性調式的,如果把土家族音樂與調式相對照,其曲調主要集中在宮調式、徴調式、羽調式上。土家族土司音樂制度促進土家族傳統音樂形態的定型到成熟,經歷了八百多年時間,在這段時間里,分別產生了歌樂、舞蹈、戲曲、說唱等豐富多彩的音樂形式,這種大規模的音樂實踐,必然對土家族傳統音樂文化產生重大影響。土司時期,有不少膾炙人口的音樂佳作,但它們的藝術趨向主要是由民俗生活與宗教信仰等決定的,在土司音樂中,不妨還可以看到擺手跳神、趕仗打獵、插秧薅草、媒約婚嫁等影子。

第二,土司音樂制度實施以后,通過土司各級職官的管理與組織,一些帶有宗教祭祀色彩和民間風俗特色的音樂充實到土司活動之中,土家族音樂呈現出了多樣的藝術形式。

土司統治以前,土家族地區的音樂及樂器是沿襲舊俗,內容除了表現先民們農業生產和漁獵生活外,同時還有對民間氏族祖先的崇拜。土家族舉行祭祀儀式,祭奠“八部大王”“向王天子”“土王”等部族先祖,土家族人很早就認為人死后靈魂不滅,甚至認為“萬物有靈”。土家族人的祭祀,趕鬼驅邪、還愿、送亡人等儀式活動都是為了取悅先祖和神靈,這時候土家族的音樂與祭祀儀式是相互融合的。土家族的“打喪鼓”就能證明這一點,在土家族地區,老人死后需打喪鼓來慰藉鬼魂。祭祀時,土老司在棺前邊唱邊跳,跳著復雜的舞步,唱著古老的曲調,配以鑼鼓、鈸等樂器。到了土司統治時期,土家族這些關于部族起源音樂、部族戰爭音樂、宗教祭祀音樂、自然崇拜與鬼神崇拜音樂等均被土司音樂所運用。土家族是一個山地民族,交通閉塞,信息封閉,較少與外界交流,在民族形成與發展過程中很好地保留了自己傳統文化。直到清代改土歸流以后,土家族的原生型音樂還保存的完好無損。

在土司音樂制度里,有一些崇拜土司王的祭祀活動,這種祭祀儀式后來發展成為土家族一種獨特的儀式音樂形式。土家族土司音樂制度規定,土民除了供奉自己的氏族神外,還需供奉已故的土司。《龍山縣志》曾記載:

擺手堂供土司某神位,陳牲蘸,至期即夕,群男女并入。酬畢,披五花被錦帕首,擊鼓鳴鉦,跳舞歌唱,竟數夕乃止。其期或正月、或三月、或五月不等。[27]35

土民們祭祀土司,可能因為土司是地方行政主宰,擁有生殺大權,而且相信土司死后靈魂會依然管理一切。《永順縣志》也記載了土民祭祀土司的事件:

每逢度月,先于屋正面供已故土司神位,薦以角肉。其本家祖先神位設于門后,家中雞犬具藏,若言鬼主在堂不敢凌犯驚動。各寨皆設鬼堂,謂之是已故土司陰魂衙署。[28]51

資料顯示,土家族敬奉土司已經形成一種制度,人們相信土司死后靈魂在陰間仍享有權力,可見土司在土民信仰體系中的地位是很高的。明清時期,在土司管理的音樂活動中,大部分屬于宗教祭祀音樂,各級土官組織土民舉行祭祀活動,均具有土家族古老的原始信仰遺風,具有很強的宗教色彩。土民舉行祭祀活動,常常請梯瑪作法事以酬神。梯瑪必須準備一定的服飾和法器(樂器),有神圖、鳳冠、法衣、八幅羅裙、八寶銅鈴、司刀、長刀、牛角、竹筶等物件。根據相關一些文獻資料記載,土家族土司的音樂活動主要是祭祀祖先和敬奉土王,時間安排在跳擺手舞前后,在擺手舞的開頭一段是“祭祖”,祭祖祖先的同時還要祭土王。此外,土家族每逢年過節都要請梯瑪舉行法事,在法事中祭拜土王,這種音樂制度一直沿襲到新中國成立以后。

土司音樂制度設立后,之初是土官按照中央王朝的意圖,結合本民族的宗教信仰,開展一些祭祀活動,主要還是采取歌、樂、舞的形式,遵照自己的民族圖騰來進行音樂規范約束。從表演形式的角度來考察,土司音樂大致承襲土家族古老的宗教祭祀儀式。后來,在表演場地,逐漸加入了土家族民俗生活的模仿,使得土家族土司音樂呈現出多樣的藝術形式。據《辰州府志》記載:

辰州風尚勁直,俗多愿樸,人文雖少,弦誦之聲不絕庾廩。即虛公家之赴必急。男勤稼穡,雅有唐魏之風;女工紡織,緝不知粉黛之節飾,此求得也。然質而或失之野,樸而或近于鄙。信巫重鬼,所在皆然。使酒任氣,賢者不免。以歌死為常典,以溺女為故習。[29]54

在一些經典的土家族音樂中,不乏以“宗教祭祀儀式音樂”和“民俗音樂”為主要內容,這些音樂結構一直被土司音樂引用,而且常常在重大活動中被演繹出來。就目前來看,土司音樂制度在明清時期土家族音樂活動中并沒有受到漢族音樂制度條例的約束,它自始至終都在傳承著土家族傳統文化,這種音樂制度反射到土家族社會生活中,對土家族民間社會產生了一定的影響。這樣看來,土家族土司音樂制度對土家族傳統文化起到了一定的保護作用。

明代以后,土家族人嘗試借鑒漢族的民歌體裁來創作帶有濃郁民族風格的詩歌,人們模仿漢族戲劇演繹形式來創作土家族戲劇,漢族樂器諸如揚琴、二胡、嗩吶逐漸流行于土家族地區,但土家族土司音樂仍然以宗教祭祀儀式音樂為主,帶有宗教祭祀色彩和民間風俗特色的音樂一直是土司音樂活動的主流,土家族音樂出現了多元化樣式。這段時期,土司音樂活動主要有以下幾個特點:其一,興辦學校,培養土司土官,造就熟悉音律的土司。明清土司統治時期,中央王朝曾多次下詔書,傳令土家族各地土司必須設立學校,開辦儒學。明弘治十年(1497年),明孝宗詔諭:“土官應襲子弟,悉令入學,漸染風化,以格玩冥,如不入學者,不準承襲。”[30]21中央王朝的政策客觀上促進了土司音樂文化的發展。據歷史文獻記載,明萬歷十五年(1587年),土司彭元錦在永順老司城司址設立了“若云書院”,開辦漢學。沙溪土司黃楚昌設立官學,舉賢為師,納生課讀,還親自擔任教師。由于土家族土司對教育的重視,在土司統治時期,已經出現了一些具有較高文化水平和熟悉音樂的土司。

其二,土司詩歌的創作繁榮。明清時期,也是土家族土司詩歌創作繁榮時期,部分土司吸取漢族文學音樂的滋養,運用漢族詩歌與音樂的創作方法進行創作。文獻記載,自明朝萬歷年間起,土家族土司就開始詩歌創作,以容美土司文子壽最為出名,到了田九齡后,土司詩人輩出不窮。容美土司田宗文的《澧上思親感作》:

孤云落日滿江干,薄暮思親淚已殘。

夢入故園聞雁斷,愁來風雨畏途難。

舟牽荻月過寒浦,人醉蘆煙宿晚湍。

咄咄獨漸生計拙,莫從萊彩一承歡。[31]121

可見,土司創作的詩歌極富有土家族民歌風味和鄉土氣息,音樂性強,歌行和詞間均留有土家族《竹枝詞》遺風。

其三,土司開始接受儒家音樂、道教音樂與佛教音樂。土司為了維持其世襲統治,逐漸認識到加地方文化建設的重要性,改變了官家自教自學的狹隘形式,他們把土司子弟集中起來,聘請有名望的漢族文人來設館教學,全面接受漢文化熏陶。此時,土家族地區出現了許多外來戲曲,“儺戲”“人大戲”(咸豐南戲)、“川劇”等,藝人們不斷吸收外地戲曲及其音樂的精華,并根據劇情增添了一些伴奏,在戲曲唱腔上開始形成一定的板腔雛形[32]87。特別的是,漢族音樂文化以佛道教音樂文化、巴蜀音樂文化、湖湘音樂文化為主流,大量流入土家族地區。

第三,土司音樂制度的實施對土家族傳統音樂起到調和、整理和規范的作用。

明清時期的土家族音樂活動中,土司音樂的數量與規模已超大大過前朝時期,土司通過音樂制度完成了對土民的文化控制,土民的音樂生活也對土司的政治統治產生實質性的影響。

首先,土家族土司音樂的形成,除了得益于土司政治制度的實行,也得益于土家族傳統祭祀儀式音樂、民間音樂的廣泛運用。地方史料記載了古代土家族祭祀儀式的復雜性,而且表明了在土家族祭祀儀式中必須由梯瑪主持,梯瑪理所當然成了土家族傳統文化的傳承人。筆者認為,土司音樂制度承擔了傳承土家族傳統音樂文化的任務,音樂制度提供了土家族文化變遷的延續方式。針對同一時期漢族實施的樂籍制度,音樂學家們曾指出:

正是在輪值輪訓的制度下,中國傳統音樂才會自上而下,自宮廷到地方官府,從軍旅到寺廟有更多的相同、相通之處的。中國傳統音樂之主脈上千年的歷史時期是在樂籍制度下得以發展和延續的,輪值輪訓的制度是傳承一致性的可靠保障證。[33]19

可以看出,音樂制度成為傳統音樂文化的主要傳承方式,音樂表述形式是以再現遠古先民社會生活畫卷為目的,而制度起了決定性作用。土司音樂制度不依賴環境和人的意志,具有規范性和調和性,可以獨立再現土家族社會生活。土司是音樂活動的主持人與組織者,傳承人的地位非常明顯。土家族土司在接受中央王朝分封以后,為了鞏固自己的政治、文化統治,一方面實行民族統治、民族壓迫政策,保留土家族一些傳統的民俗習慣和宗教祭祀儀式,另一方面頒布音樂制度,遵循歷史傳統,主動向漢族人學習,加速“漢化”過程。

其次,從土司音樂制度的功能來看,這種帶有強烈宗教意義的音樂制度對土家族社會區域政治穩定和傳統音樂的繼承產生了深遠影響。土家族土司音樂制度中的宗教信仰,是一種傳統、自然的社會控制方式,土司對宗教、民俗、民眾的控制,直接體現為土民的祭祀儀式以及人們圖騰的直接掌控。明清時期的土家族社會,人們按照土司音樂制度規定來開展各項音樂活動,既有制度化的宗教信仰,也有土民民間信仰成分,在這樣的社會結構中,音樂制度與社會階層產生了多元化的對應關系。土家族土司音樂具有很強的包容性,可以把土家族聚居區內不同的信仰成分納入到自身的信仰體系之中,實現土司與土民在音樂資源利用上的互動和共享,并借此把土家族一些傳統音樂文化進行調和、收編、整理與控制。正如學者們提出的“土司信仰體系增強了其對中央王朝的向心力。在土司現實世界與宗教世界的關聯中,形成了個人命運、集體命運與國家命運有機關聯的系統而宏大的中華意向和中華情節。”[34]50自土司音樂制度設立以來,經歷了長時間的規范或強制作用,土家族土司音樂活動逐漸由對圖騰崇拜、神靈崇拜和祖先崇拜的重視,轉向對民俗民間音樂活動的密切關注。因此,這也正是土家族土司音樂在風格特征與土家族傳統音樂區別的原因所在。

其三,土司音樂制度得以順利實施,應該是土家族本民族內部凝聚力、文化向心力等需求所致。土司制度下的土家族音樂文化具有宗教性、民族性、鄉土性、血緣性、政治性及歷史敘述性,土司音樂、土家族傳統音樂是個性與共性、特殊與一般的辯證關系,土司祭祀中大量以神靈崇拜為內容的擺手舞、毛古斯、銅鈴舞、跳馬舞,這正是人們為追求生存而祈求神靈降福的一種手段,也就是一種以幻化和象征為其形式的使用手段。其實,土家族土司音樂制度就是土家族人的一種宗教實踐行為體系和觀念體系,是土家族人相對成熟的自我意識。馬克思曾說:“在野蠻時期的低級階段,人的較高的特性就開始發展起來。想象力,這個十分強烈地促進人類發展的偉大天賦,這時候已經開始創造出了還不是用文字來記載的神話、傳奇和傳說的文學,并且給予了人類以強大的影響。”[35]5馬克思把人類天賦與神話、傳說的思維方式相提并論,就是因為二者在人類藝術發展史上起到的巨大作用。湘西永順宣慰司所轄的田家洞長官司,管理地方近六百多年,土司為了世襲統治地位,在安撫土民的同時,還需要遵照朝廷指令,維持地方政治、文化秩序。在土司音樂制度中,除了保留土家族大部分音樂文化外,還積極吸取漢族音樂文化養分,在音樂制度中提倡“忠、孝、仁、義、信”,刪除了“仇殺、血祀”等陋俗,把土家族古老的宗教祭祀儀式作為音樂演繹形式,調節了土民信仰崇拜之間的復雜關系。可見,土家族土司音樂制度在保護與傳承土家族傳統音樂文化方面起到了重要作用,土家族擺手舞、跳喪舞、毛古斯、跳馬舞、銅鈴舞、梯瑪神歌等在土司的支持下得到繼承和發展,土家族先民的儺祭、薅草鑼鼓、打溜子等風俗得以保持。田家洞歷代土司對本民族文化特別重視,他們修橋開路、拜祭土王,充實祖先創造的文明。在土司音樂制度中,我們發現土家族音樂文化是其內部凝聚力、文化向心力等需求所致。

綜上,在土司音樂制度實施過程中,只要是土司組織的音樂活動,即便是小型的宗族祭祀儀式,人們所演述的音樂形式一定與土家族傳統音樂有關。由此我們可以推斷,土家族土司音樂制度的實施,是因為其同時具備了以下兩個條件:一是土司與土民等各社會階層對土家族傳統音樂的認同;二是土司音樂制度相對比較寬松,土民們可以不受身份、自然環境和地域的限制;三是隨著漢文化的滲透,土家族地區的音樂活動都因民俗時節與祭祀時間而設,因時而舉,規定性增強。

明清時期流行的土司音樂制度在土家族地區相繼延續二百八十多年,直到改土歸流后廢止。在整個過程中,土家族音樂得到了充分的發展與調適。期間,面對豐富多彩的土家族傳統音樂種類和土司各級官員的新要求,土司音樂制度由對宗教祭祀儀式音樂的關注轉向土民的音樂娛樂活動,為土家族音樂文化發展增添了新的文化養分。土家族土司在自己的領地內不僅加強對土民的政治控制和經濟控制,更重要的是希望能夠做到“文治教化”,能對土民實行文化控制,這恐怕是土司音樂制度實施的本質所在。筆者認為,在考釋土家族土司音樂制度的同時,不應該孤立地去考察它,應當將其與土司政治經濟、土家族社會發展歷史、土家族傳統文化等一并考慮。

[1]熊曉輝.土家族土司制度與土司音樂文化[J].南京藝術學院學報(音樂與表演),2013(2).

[2]彭福榮,李良品.石柱土司文化研究[M].重慶:重慶出版社,2009.

[3]永順縣志[M].清乾隆刻本.

[4]劉昫.舊唐書:劉禹錫傳[M].清乾隆年間武英殿刻本.

[5]熊曉輝.土家族土司音樂源流考略[J].重慶三峽學院學報,2013(1).

[6]王承堯,羅午.土家族土司簡史[M].北京:中央民族學院出版社,1991.

[7]常璩.華陽國志[M].成都:四川人民出版社,1985.

[8]王克芬.中國古代舞蹈史話[M].北京:人民音樂出版社,1980.

[9]王承堯,羅午,彭榮德.土家族土司史錄[M].長沙:岳麓書社,1991.

[10]明史:官職志五[M].北京:中華書局,1974.

[11]王槐齡.補輯石柱廳志[M].清道光刻本.

[12]永順府志:雜志[M].清雍正刻本.

[13]龍山縣志:風俗[M].清光緒刻本.

[14]田世高.土家族音樂概論[M].北京:中央民族大學出版社,2002.

[15]永順府志:土司[M].清乾隆刻本.

[16]咸豐縣志:建置[M].清同治刻本.

[17]桑植縣志:卷三[M].清乾隆刻本.

[18]黃勝.巴蠻記[M].長沙:岳麓書社,1930.

[19]永順縣志:風俗志[M].清乾隆刻本.

[20]龍山縣志[M].清同治刻本.

[21]永順縣志:風土志[M].清乾隆刻本.

[22]永順縣志[M].清光緒刻本.

[23]古丈廳志:民族下[M].清光緒刻本.

[24]段超.土家族文化史[M].北京:民族出版社,2000.

[25]李良品.土司制度終結的三個標志[J].吉首大學學報·社會科學版,2016(5).

[26]陳東.湘西土家族擺手歌溯源[J].吉首大學學報(社會科學版),2009(5).

[27]龍山縣志[M].清嘉慶刻本.

[28]永順縣志:卷六[M].清乾隆刻本.

[29]辰州府志:風俗[M].清乾隆刻本.

[30]永順府志:土司[M].清乾隆刻本

[31]彭繼寬,姚紀彭.土家族文學史[M].長沙:湖南文藝出版社,1989.

[32]熊曉輝.清代改土歸流時期漢文化對土家族音樂活動的影響[J].音樂探索,2011(6).

[33]項陽.輪值輪訓制—中國傳統音樂主脈傳承之所在[J].中國音樂學,2001(2).

[34]何光滬.關于宗教對話的理論思考[J].浙江學刊,2006(4).

[35]馬克思恩格斯論藝術[M].曹葆華,譯.北京:人民文學出版社,1963.

Textual Research on Chieftain Musical System of Tujia Nationality During Ming and Qing Dynasties

XIONG Xiao-hui

(School ofArts,Hunan University ofScience and Technology,Xiangtan,Hunan 411201)

As a kind of national cultural policy in Tujia area,the chieftain musical system of Tujia nationality was a measure of cultural management.Compared to the previous dynasties,the musical system is more complete in Ming and Qing dynasties,with different formsof witchcraft and divination music,tribe battle music,hazard-distinction music,and music for sacrifice to nature and gods,which formed a set of musical system with religious,folk and military ceremonies.Political system and economic development have great influence on the formation of chieftain musical system of Tujia Nationality.Analyzing from the development of Tujia nationality,all kinds of musical system showed the influence of politics,religion and economy.

Ming and Qing dynasties;Tujia nationality;Chieftain;musical system;reform from Chieftain system to Bureaucratssystem

J607

A

1674-831X(2017)02-0001-12

[責任編輯:葛春蕃]

2017-02-23

國家社會科學基金項目“明代土司政治文化研究”(10MBZ011);教育部人文社會科學規劃基金項目“明清時期土家族土司音樂文化研究”(12YJA760075)

熊曉輝(1967-),男,湖南鳳凰人,湖南科技大學藝術學院教授,副院長,博士研究生導師,主要從事中國傳統音樂,音樂人類學與民族文化研究。