《紀念》的諷刺語言生成路徑

內容摘要:小說是語言的藝術,諷刺小說中諷刺效果的產生必須通過語言這一媒介。錢鐘書的小說語言具有強烈的諷刺意味。本文以短篇小說《紀念》為范例,從矛盾語、時評性、諷刺對話等方面談錢鐘書是如何巧妙地調動多種語言選擇、組織手段,使作品的敘述語言機智詼諧,充滿諷刺意味。

關鍵詞:矛盾語 時評性 諷刺對話

錢鐘書的短篇小說集《人獸鬼》收入《上帝的夢》《貓》《紀念》和《靈感》。開明書店1946年6月出版,列入《開明文學新刊》。在錢鐘書研究中,《人獸鬼》的研究還有值得開拓的領域,對于《紀念》的論述也只是寥寥數筆。目前,對于錢鐘書小說語言的研究主要觀點有:金宏達認為錢鐘書小說常用博喻烘托出一種尖銳的調子,庒句諧用,諧句莊用,辯析和使用同義語和近義詞,在句中嵌入自造而非生造的新詞,使成語新用。吳福輝認為錢鐘書諷刺語言的獨特性在于他證明知識分子書面語具有一定的生命力。是一種純正的、使人會心發笑的書面諷刺語言,聰明、精警、尖刻,充滿趣味性、知識性。楊繼興則從三方面對錢鐘書諷刺語言進行了分析:一、利用語言的移置,二、利用語義轉換,三、利用滑稽類比。筆者認為,錢鐘書先生小說語言的諷刺意味,還可以從矛盾語、時評性、諷刺對話等方面進行分析。

一.矛盾語

通過矛盾語的運用,利于揭示人物的性格,并且通過語言的前后矛盾,人物內心最深處的想法也一覽無余,并且由此形成強烈的諷刺意味。楊繼興在《錢鐘書小說諷刺語言三題》中談到,除了他在本篇論文中談到的錢鐘書小說諷刺語言中較常見的三類以外,如果從諷刺性表達的角度考察其語言技巧,還可以發現很多形式,比如矛盾語。克里斯特爾將矛盾修辭定義為:“將兩個語義相斥詞或詞語組合在一起,構成不合標準的解釋[1]”。矛盾語在錢鐘書小說里得到充分的運用,“原來上帝只是發善心時的魔鬼,肯把旁的東西給我們吃,而魔鬼也就是使壞心時的上帝,要把我們去喂旁的東西[2]”在最后關頭,終于看清最“至高無上、最仁慈”的上帝實質上就是惡魔而已。在《紀念》中,小說多處也體現出矛盾語修辭的運用。

才叔只忘記提起,小孩子們因為他墻上無地下筆,便在他板門上大大小小的寫了好多“徐寓”,多少仿著貼在門口高處紅紙上他所寫那兩個字的筆意。這一點,新來的客人當然也不便補充。

此處的“忘記提起”毫無說服力,因為前文才叔談到“同巷孩子又多,鄰居的白粉墻上給他們涂滿鉛筆字,還有畫啦。[3]”沒有理由只記得鄰居家的墻壁當了小孩的黑板卻忘記自家的板門也被他們禍害。另外補充意為“不足或有缺漏時,增加使充實或齊全[4]”,說明才叔并不是“忘記提起”,而是有選擇的故意不講小孩的胡鬧行為。表明在才叔的內心深處并不認為那垛土墻有多么完美,前文他為土墻的粉飾也顯得蒼白無力,他的解釋、掩飾更是透露出他虛榮、愛面子的性格。

此外,除了這樣明顯的矛盾語外,還有一些比較隱晦的,在文中相隔甚遠。如曼倩知道才叔每月收入只夠開銷,沒有錢讓她去做衣服。“他體諒丈夫,不但不向他要求,并且不讓他知道。[5]”可事實證明,曼倩并不是體貼入微、毫無抱怨。當他聽才叔說她“才貌雙全”時,她說:“我又老又丑,只算你的管家婆子![6]”曼倩她在抱怨,她沒有錢去保養自己,沒有錢買好看的衣服,以至于又老又丑;她又沒有工作,沒有自己的交際圈,像一個管家婆每天在家料理家務。借這種委婉曲折、冷嘲熱諷而非直截了當的口吻傳達出自己內心的真實想法,足以看出曼倩內心的苦悶和怨氣。

二.時評性

現代美國學者吉爾伯特.哈特認為“諷刺應具備以下五大特點:具有時評性;講求真實性;震駭人心;不守成規;滑稽可笑。[7]”文學時評性是創作主題評論時事在作品中的反映和體現。正如黃維梁所說:“錢鐘書的小說,都用夾敘夾議的全知觀點寫成,議論風發。[8]除了敘述故事外,敘述者通常在文章中進行直接評議或修辭性評議,而這些或褒或貶、或真或假的觀點往往傳達出對實事強烈的諷刺意味,這些諷刺力透紙背、發人深省。

1.直接評議

《紀念》里主人公的故事發生在抗戰時期的重慶,曼倩等人是為了躲避戰爭才到內地。在這樣的背景下,敘述者的敘述和主人公的談論都無法避免戰爭。“諷刺創作主體為了使作品獲得時評性,必須進入當下社會生活的各個領域,最迅速地接納、反映瞬息萬變的時代信息,最及時的作出政治的、社會歷史的、倫理道德的、審美的評價與判斷。[9]”所以,諷刺語言是依賴于現實生活的。曼倩在抱怨生活不如意時感嘆“這害人的戰事什么時候會了結···[10]”這里也可以是看作敘述者借曼倩之口批判戰爭的罪惡,戰爭是造成曼倩們虛榮、空虛等弱質性特征的幫兇之一。

2.修辭性評議

黑格爾認為“在時代的習俗、見識和觀念里過活,創作往往不容易跳出固有的習俗、見解和觀念的束縛。[11]”如果作品太依賴于現實生活,文學想象的空間就會變小,使作品缺乏魅力。而錢鐘書先生巧妙的把時事通過一些修辭表現出來,主要使用了比喻和說反話使文章妙趣橫生。“春天,好像空襲的敵機,毫無阻礙地進來了。[12]”用比喻的方法帶出當時空襲頻繁的政治環境。據中央電視臺2015年6月13日新聞聯播播出的紀錄片《抗戰影像志》披露,從1938年3月到1944年12月,在長達6年零10個月的時間里,日軍戰機對重慶共進行了218此狂轟濫炸,炸死16376人。在小說里,多處提到空襲的恐懼籠罩著重慶,天健更是死于空襲。說反話也是小說修辭性評議的體現。“去年春天,敵機第一次來此地轟炸。炸壞些房屋,照例死了幾個不值一炸的老百姓。[13]”用“照例”、“不值一炸”這樣的冷漠口吻講述被戰爭奪取生命的無辜百姓,顯然是使用了反語。小說發生的背景雖然是在抗戰時期,但這部小說集是發表于解放戰爭期間。“這一階段,文學的諷刺對象越來越集中于反動統治者身上;主題情感從輕松的戲謔轉到憤怒的笑罵,從含蓄的幽默轉到洞徹一切的機智。[14]”很顯然,在這里敘述者是站在全知的視角,洞悉反動統治者把普通百姓的生命視為草芥的心理,對他們的不作為表示憤怒和諷刺。

三.諷刺對話

小說是語言的藝術,小說的諷刺意味必須通過語言這一媒介才能產生。語言所描寫的情節、性格、心理等都可以傳達出諷刺的意味。在小說《紀念》中,有的對話不僅表現出強烈的心理活動,并且言語間的譏諷十分明顯。

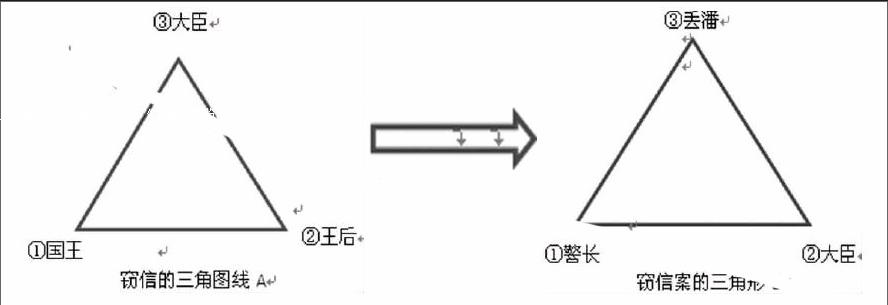

在分析小說中的諷刺對話之前,要先介紹康拉從愛倫坡《竊信案》中分析出的敘事結構,因為兩者具有相似性。愛倫坡的《竊信案》是說一個王后收到一封匿名性,正好碰到國王到來,但他不愿意國王知道此事。于是,在藏信不及時的情況下她就故意很隨意地把信放到了桌面上,以期不要引起國王的注意。結果,國王沒有注意,但卻被國王身邊的一個大臣看到了。大臣就把匿名信掉包后竊走。不能聲張此事的王后只好悄悄讓一個警長去追尋,但是他并沒有在大臣那里找到。接著,王后又改派偵探丟潘去破案。最后,丟潘在大臣家很顯眼的地方找到那封信并掉包換回。在這個故事中,康拉把這個偵探故事的敘事結構用兩個三角形來表示。

“在三角形中,處于1號位的人只看到了實則是假象的事物表象;處于2號位的人利用了1號位人物的無知,看到了事物的內在方面;處于3號位的人也看到了事物的內部,并且知曉了1號位、2號位人物之間的尷尬,制約了處于2號位的人物。[15]”

在這篇小說中,也有和《竊信案》中相似的敘述方式,其中的言語譏諷意味十分明顯。

曼倩句1、曼倩的笑像煮沸的牛奶直冒出來:“那位小姐可算得航空母艦了”。

才叔句2、才叔夫婦倆送她出院子時,才叔說:“天健,你不嫌我這兒簡陋,有空常來坐坐。反正曼倩是簡直不出門的,她也閑得氣悶。你們倆可以談談。”“大家無須客氣!”才叔那么來了一句。這樣囑了“再會”,“走好”,把天健送走了。

天健句3、“我當然喜歡來!就怕我們這種人,個個都是粗坯,夠不上跟表嫂談話。”

曼倩句4、“只怕你不肯來。你來我最歡迎沒有。可是我現在早成管家婆子,只會談柴米油鹽了。而且我本來就不會說話。”

在這一段對話中,暗含了兩重諷刺,也可以根據上述的《竊信案》的結構來分析出其中語言的諷刺意味。

在這段對話中,句1的未知敘事是起點。曼倩說那個女孩是“航空母艦”可以有兩種理解。一、她認識天健航空學校的很多同學,交際面廣,所以打趣她是“航空母艦”,并無貶義。二、罵人話語,形容一個女人行為不檢。但才叔不自主的笑把曼倩的未知敘事(打趣、無貶義或嘲笑諷刺)引向既定敘事。就算曼倩的話并無嘲諷之意,但那個女孩是天健的情人,心思縝密的他必定是覺得受到了侮辱,對曼倩心生怨恨。在曼倩面前丟面子的天健“似乎受到了刺痛”,但是,他畢竟是在人家家里做客,表哥才叔也在,所以也只好“摻進去笑。”

天健是世故、圓滑的,尤其是在表哥家里,在第一次見面的表嫂面前,但是他又不忍被曼倩嘲笑。天健句3實際上是笑里藏刀、綿里藏針,通過自嘲來諷刺曼倩的假清高。曼倩句4有三層意思。一、“而且我本來就不會說話”顯得突兀,但卻隱含著她為剛才“航空母艦“的言辭道歉。二、她是很在意天健的,把自己“管家婆子”的境況道出,以退為進,希望他能再來,至此,天健的還擊成功。三、曼倩把自己形容成“管家婆子”,說明她對自己目前的處境是十分不滿,其中包含對才叔的埋怨。才叔句2沒有意識到其他兩個人的冷嘲熱諷,也沒有意識到妻子對他的抱怨,輕松簡潔的“再會、走好”更是對他木訥、引狼入室的諷刺。

夏志清和茅國權都認為《紀念》是《人獸鬼》中最好的一篇,吳福輝認為可以把《紀念》看成是《圍城》的創作準備,把它統一在《圍城》的總主題總人物圖系之下,才能更好地把握住它的精髓。所以,筆者以《圍城》已有的研究為參考,用錢鐘書一以貫之的諷刺來解讀這篇小說。小說中的矛盾語和諷刺對話,不僅使語言具有諷刺意味,而且也諷刺了人物的性格。直接評議或修辭性評議,顯示了作者的針砭時弊,對現實的關照。錢鐘書先生獨特的諷刺語言,使這篇短小精悍的小說獨具特色。

注 釋

[1]譚學余.矛盾修辭的魅力[J].語文天地,2004.

[2]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:14.

[3]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:93.

[4]新華字典[M].四川出版集團.四川辭海出版社,2013:60.

[5]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:95.

[6]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:101.

[7]劉燕萍.怪話與諷刺的特征—明清通俗小說詮釋[M].學林出版社,2003:36.

[8]黃維梁.徐才叔夫人的婚外情—讀錢鐘書的《紀念》.聯合文學,1989—(5)—(6).

[9]陸衡.四十年代諷刺文學論稿[M].廣西師范大學出版社,2008:118.

[10]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:103.

[11]陸衡.四十年代諷刺文學論稿[M].廣西師范大學出版社,2008:119.

[12]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:92.

[13]錢鐘書.人獸鬼[M].三聯書店,2002:99.

[14]陸衡.四十年代諷刺文學論稿[M].廣西師范大學出版社,2008:59.

[15]朱立元編.當代西方文藝理論[M].華東師范大學出版社,1997:258.

(作者介紹:王長燕,西南大學文學院2015級現當代文學專業碩士)