慢下來——慢速的現代性

盧茨?科普尼克

傳統上認為,現代工業從19世紀開始在歐洲大地掃蕩,引進了諸如蒸汽火車、電報、電話、攝像機、汽車等技術,開創了一個無法預計的、時空壓縮的時代1。在前工業時代生活的慢條斯理中,現代性帶來了超速移動的顫栗感。它帶來了未知的生理感覺、認知愉悅和心理敏感;換言之,它不僅再度激發了人類全部感覺,還許諾了一個不同于過去的、愉悅的未來。因此,審美現代主義之所以是現代的,因為它一直想深入挖掘現代主義一貫以來的超速現象。現代主義可以被總結為,在現代匆忙和斷裂的浪潮中沖浪。它探索了現代思想中的焦躁與注意力分散,這些都成為藝術實驗的一種資源2。盡管對“永恒巨作”這種想法不能免疫,現代藝術家們依然沉迷于高速移動的顫栗中,努力把藝術作品從不變的期待中解放出來,把觀眾從認知的慣習模式中解放出來。

1931年,阿道司·赫胥黎(Aldous Huxley)大聲宣稱:“對我來說,速度提供了一種純粹的現代愉悅。”3對赫胥黎而言,開車踩油門到底時,速度是最明顯的。在他看來,汽車帶來的顫栗有三個方面。首先,汽車飛速行駛時,有明顯的空間壓縮;速度被理解為跨空間的物理運動比值;空間被理解為一種純粹的距離測量。現代性對日常生活重新洗牌,速度也積極參與其中,壓縮了前工業時代的中心與邊緣、此處與彼處的差異。它讓駕駛員只追求愉悅的冒險,獲得時間的勝利、消除空間的僵化感。其次,不像19世紀火車乘客得到的體驗,汽車司機感受到的速度,是對轉變力量的一種半尼采式(quasi-Nietzschean)確認,自身的感知明顯不再是中心位置。第三,飆車帶來的愉悅,提供了充足的資源去質疑19世紀中產階級文化,這種文化把現代文明一分為二,即去身體化、知識分子所要求的高雅藝術,具有排外性;以及消費者驅動的大眾物質文化。在赫胥黎和其他人看來,飆車脫離了常規的等級制度。它活動力強、感官認知極其敏銳,而又承諾把主體從中產階級文化的柵格中解放出來,用現代消費文化來探索認同的現有模板。

赫胥黎贊揚速度和汽車旅行是現代性的主要愉悅,在歐洲審美現代主義巔峰時期,得到了很多藝術家和知識分子的回應。在對快速移動的現代主義贊譽中,作為反進步和反審美,“慢下來”遭到狠狠貶損4。要慢下來,就要抵抗現代主義對新奇的渴求,因此它不僅暫停了審美實驗的可能性,也阻礙了各種現代主義計劃尋求將審美創新與政治變革結合。在高度現代主義話語中,當未來一代思考它時,慢下來已經被角色化,即作為前工業時代懷舊和多愁善感的可悲殘余,——它反對時間可能性、流動和不確定的某種現代感覺;阻礙了藝術和社會事業的進步,消滅了個體改變和自由的種子。

20世紀初,在諸多現代主義者看來,慢下來,不僅讓空間戰勝時間,而且激起一種欲望,想要背對一切,背對那些把現代性定義為真正的現代,包括期望從過去的常規負擔中解放當代。慢下來,意味著反對運動的快樂和時間的流逝。它是反進步的,反啟蒙主義的;它偏好一成不變的,而不是動態的相互關系。為了快速又有激情,速度總會打亂傳統等級和個體位置;慢下來,被認為是傳統精英最后的稻草,支撐他們以前的優越感,抵抗工業文化對現代生活感投來的暴風雨。在當今高速時代,對“慢下來”的支持,意味著拋棄大都市的興奮感和刺激感。作為頑固保守主義者和浪漫原教旨主義者們的修辭標志,慢下來,意味著重新回到主體的感覺體系中心,恢復主體作為自身感覺的自動中介,以這種方式拒絕現代主義以最明顯的方式把時間位移的探險轉變成新的藝術形式。

最近關于審美現代主義的異質性和多元化的交流中,慢速現代主義參與其中,它挑戰了某些現代主義者對于快速和持續時間位移的信條,巧妙地預示了時下慢速美學的核心方面。慢速現代主義遠不是請讀者、觀眾和聽眾在逝去的傳統、節奏和認同中徘徊,它強調時間性和空間性的同期、重疊、不確定關系。慢速美學在高度現代主義的權力范圍內出現,其作用是體驗移動并對其概念化,本質上與現代速度成癮者的陶醉視角相反。它的基本目標是,把現代移動性帶來的亢奮從關于運動的狹隘概念中解放出來,這種概念把運動僅僅作為空間位移和縮短距離;追求打開主體感覺,獲得對當下體驗的、更開闊的、多重時間的觀感。慢速現代主義,慢速并不是放棄現代生活的速度,把未來回溯到過去。相反,它把“移動”定義為交流和互相關聯的一種形式,強化主體對于當下的認知。

現代工業的“快速度”

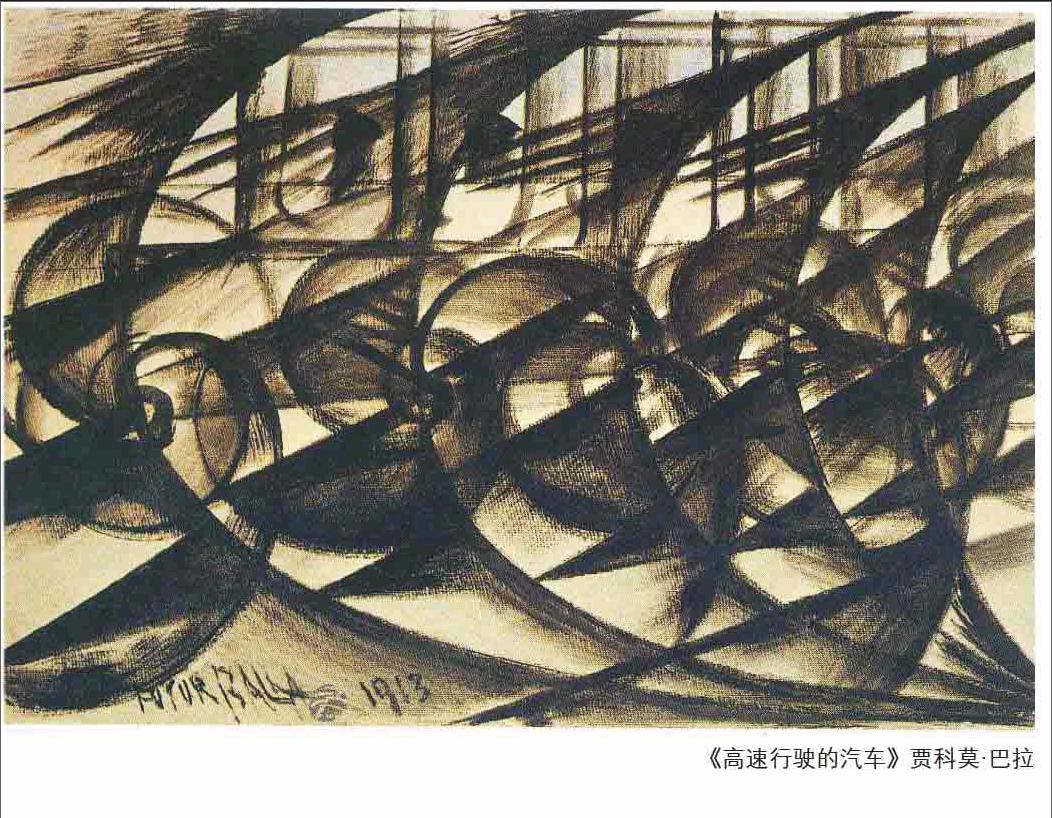

第一次世界大戰爆發前不久,意大利未來主義者們希望從過去的負擔中解救藝術實踐,視覺、觸覺和聽覺刺激的現代加速度,導致如賈科莫·巴拉(Giacomo Balia)等未來主義畫家反對傳統藝術的具象結構,探索速度作為現代主義場域中的崇高5。對于巴拉而言,文藝復興時期的透視畫法,不再適用于捕捉現代速度穿越地理空間、推動運動主體,質疑了主體從前作為空間霸權者的角色。因此,在《賽車》等繪畫中,巴拉把畫布變成某種類似渦旋的結構,其構架無法囊括圖像的動態正交(orthogonal)。對于像菲利波·托馬索·馬里內蒂(Filippo Tommaso Marinetti)這樣的作家和詩人,現代工業文化的速度,需要一種電報即時的新語言,對冗長句子、句法復雜、概念細微差別等沒有耐心,更不用說標點符號6。未來主義語言是一種快捷語言指示,直接、實在地把握對象——像一個拳頭擊中目標,像一個魚雷實現目的。最后,在音樂領域,如路易吉·盧索諾(Luigi Russolo)等速度成癮的未來主義者們,鼓勵作曲家擺脫古典音樂的規則,因為在一個快速機器、技術記錄和震耳欲聾沖突的時代,現代的耳朵已經失去了能力,不能繼續關注旋律發展和半音轉調的傳統弧形7。

在所有的例子中,現代工業社會的速度不僅使藝術家構思新的審美策略,去表現那些似乎沒法表現出來的東西。重要的是,19世紀社會用藝術博物館、閱覽室和音樂廳的鐵籠子,將審美經驗的激情安撫下來,而現代工業社會的速度則要求與這種方式徹底斷裂。

然而,現代交通技術的速度起決定作用,遠遠超過菲利波·托馬索·馬里內蒂在意大利未來主義宣言中所描述的,該宣言于1909年2月20日在法國《費加羅報》發表。馬里內蒂的未來主義宣言,稱贊速度具有的力量是現代生活的主要特征之一,指導讀者崇拜危險、永恒的能量和無畏;狂熱反抗任何陳舊的、傳統的和不變的;摧毀19世紀資產階級生活的腐朽機構——博物館、圖書館、學校;擁抱斗爭之美,歡迎現代技術沖突的復蘇活力,并以這種方式啟動“五彩繽紛、復調的革命潮”8。所以,激進,是馬里內蒂對資產階級文化的懶散萎靡所作的攻擊;他想對當下進行加速,在宣言中最極端地宣布:“時間和空間已于昨天死去。我們已經生活在絕對之中,因為我們創造了永恒的、無所不在的速度。”9

克里斯汀·波吉(Christine Poggi)寫道:“馬里內蒂掌握了崩潰的創傷,不是通過執迷于過去,而是通過積極擁抱它的破壞力,這正如杰夫瑞·史納普(Jeffrey Schnapp)所言,釋放了新的能量和驅動,體現了對金屬身體的幻想,抵抗威脅和沖擊,通過想象自己作為炮彈來支配時間和空間;在永恒狀態的假設下,斗志旺盛地‘準備躲開外部打擊。”10波吉說得很對:馬里內蒂將自己的身體視作一顆子彈,躲開了高速移動的危險。實際上,這篇宣言的整體基調是,速度體驗當然推翻了時間與空間的傳統模板。它生成一種令人激動的流動美學,旨在克服現有的空間距離和時間持續度。但是同樣重要的是,在努力把當下的空間擴大到迅速接近未來,在持續進步與超速的祭壇上,馬里內蒂急切犧牲了那些無法預測的東西。在馬里內蒂看來,飆車可能為持續運動和未來賦予一種神話感;對機械不變的急切需求,勝過人類意志的怪異多變,而瘋狂重復吞沒對變化的任何渴望。選擇現代移動,意味著喪失我們的選擇能力;加速向前,意味著支持永恒的推陳出新;這條道路最終是線性和循環的融合——齒輪、技術和個體時間——融合到一個統一之中。

墨索里尼時期,未來主義攝影的先驅和未來藝術負責人,安東·古里歐·布拉加利亞(Anton Giulio Bragaglia)的作品有效地展示了馬里內蒂對速度的視角。巴拉曾試圖在一幅畫的傳統框架中呈現速度那種令人喜悅的快樂;在靜態相機的幫助下,布拉加利亞打算做同樣的創作。布拉加利亞的嘗試是通過快門一直打開的拍攝方式;或者他稱之為圖像動態化(photodynamism)——旨在糾正19世紀后期諸如艾蒂安朱爾斯·馬雷(?tienne-Jules Marey)等年代史攝影師們的固有困境;根據布拉加利亞的說法,馬雷他們的分析圖像當然能捕捉到特定運動的單個方面,但未能顯示運動和速度的真正感覺,也就是說,當面對跨越時間與空間的連續行為時,感覺或心靈方面喚醒了觀察者去感知。布拉加利亞認為,“年代史攝影可與時鐘比較,時鐘表面上只有小時標記,攝影也是用分鐘來表示;圖像動態化是第三種,不僅標記了每一秒,還記錄下秒與秒之間的流逝中存在的運動間(intermovemental)碎片。這幾乎成為運動的一個無窮小的計算。”11

如1913年的《Violincbelitsa》和《Dattilografa》等攝影圖片,證明了布拉加利亞追求的是強度而不是解剖分析,違背傳統攝影圖像的瞬時性,取而代之的是記錄跟蹤時間本身。在這些攝影作品中,布拉加利亞用相機捕捉大提琴家和打字員的加速活動,身體和機器之間的相互作用,而空間中的疊加軌跡使其可見。但是,由于行為的性質和攝影媒介的技術急需,觀眾的眼睛看到了軌跡運動,都是奇怪的圓形和幾乎難以辨認的痕跡。他努力再現運動間碎片,為了達到最高程度,布拉加利亞徹底打消了序列的任何意義,因此,打消了個體運動開始和結束時的意義。觀眾不可能確定打字員按下了多少鍵,無法確定大提琴家所拉的音符。的確如同馬里內蒂所認為的,現代的高速運動之下,時間和空間的確已死了。

作為現代速度之馬里內蒂時代的產物,圖像動態化試圖在同一攝影畫面的同時捕捉急速運動,但這樣一來,刪除對象的獨特性和實際運動本身。與馬里內蒂關于飆車繞地球的想法相似,布拉加利亞的攝影作品列出了定向和迭代之間的差異;他們把身體和機器融合到一張狂熱的攝影作品里,再把加速運動描繪為某種超越意志和決心,超越了被表現主體的控制。像馬里內蒂一樣,布拉加利亞消解了主觀和機械時間性,從根本上消除人體的自主和棘手性。現代高速度帶來的快樂成為現代主體不可避免的命運和目的地;未來主義者對動態速度的言辭讓主體順其自然,僅僅作為時間流逝的指數,而不是積極改變,在歷史進程中烙上他的獨特意志。像馬里內蒂的司機一樣,圖像動態化最終沒留下任何可能性。

本雅明與“慢速”

在本雅明關于現代以及工業文化怎樣改變感官認知和體驗模式的著作中,速度確實被公認為占據最核心位置之一。在本雅明看來,19世紀的城市交通運輸速度,讓觀看者放棄超然的觀察,沉浸于知覺數據的模糊急流。工業機械化的快節奏,把工人的身體變成機械設備,主要目的是服務于抽象的工業生產計劃。在本雅明關于現代性的理解中,速度是基本的,因為它直面個體,前所未有增加了可能體驗到的,因此,將主體處于集中注意力和分散注意力的不穩定辯證中。

但是,在生命的最后幾年,本雅明的研究特別關心“慢下來”概念的表達,極大地抵消進步主義者的觀念,他們認為時間是線性、均勻、循環,最終不變的。對速度、沖擊和碎片的獨特現代感,明顯構成了本雅明的認識論和散文的核心,尤其是對本雅明后期思想的理解,不可能忽視這些內容,他的后期思想離不開關于減速的沉思姿態,離不開關于將知識分子置于與當下速度保持一段距離的位置,離不開贊同記憶和持續時間作為一種對抗手段,抵抗失憶和大災難的現代性邏輯。例如,想想本雅明如何在他的經典之作《拱廊計劃》中,回憶起19世紀中期,巴黎人牽著烏龜散步,一邊漫步一邊專心地看城市景觀,當然了,也把自己變成一種具有被觀看性的(to-be-looked-at-ness)的波西米亞人。或者考慮在同一本著作中,本雅明如何反映了無聊和等待的基本狀態,不是完全忽略現代史的動態,而是坐在家門口,等待變化。調教無聊,就是給速度編排一個戲劇性的減速,意味著深吸一口氣,找出重要內容,并將目前視作一個永恒的相同重復,在未知的未來突然取代舊時的秩序之前:“我們不知道我們正在等待什么的時候,感覺很無聊。我們知道,或者以為我們知道時,幾乎總是表露了我們的膚淺或注意力不集中。無聊是偉大的事”12。在這兩個例子中,慢下來和減速是獨特的,來應對現代速度和加速度。慢下來需要現代速度來定義自己,成為可被感覺到的經驗相關結構。因此,認為慢下來是天性的、自發的,是傳統對工業生活節奏的抗議,這種想法會忽略了重點。在無休止節奏和持續混亂的生活中,慢節奏生活需要盡可能多的思考和努力。

在本雅明的研究中,“慢速”的角色在他后期關于歷史哲學的思考中變得更突出,在1940年去世前不久,本雅明寫了一個簡短的草稿,從世界末日和彌賽亞角度,闡明了在看似政治能量釋放的空白時期,未來歷史變化的可能。當然,重點形象是歷史的天使,這是本雅明對保羅·克里(Paul Klee)的一幅畫所作的著名解讀。在這幅圖中,歷史是進步的、快速變化的,這一現代概念被看作是風暴,把一切都迅速拋進未來——在那個未來,基本特征是不斷更新、過去和現在災難的重復。與諸如馬里內蒂等速度成癮者完全相反,本雅明的天使已經轉向未來。無法收攏翅膀,他被卷入了歷史時間的危險節奏。對歷史的進程說不出話來,他的眼睛直望著堆積在他腳前的殘垣斷壁:“天使想停下來喚醒死者,把破碎的世界修補完整。”13

本雅明的天使當然是一個極其憂郁的形象。他拒絕面對未來,為了防止歷史記憶的可能盲點,防止否認無處不在痛苦的交叉。在1935年那篇著名的文章《機械復制時代的藝術作品》中,本雅明討論了慢速延時攝影可以穿過熟悉的表面,如超現實主義那樣,揭示了被遺忘的群體和令人驚訝的交流——一種理想的媒介,帶回到“藍色之花所在的技術之鄉”14。在本雅明的理解中,慢速攝影呈現了滿是奇遇和意外的居住世界;有多種可能的方式對現象世界進行解讀,披露不可預見的差異、層次和普通景象外表之下的區別。在本雅明看來,拍攝時的幀率遠大于放映時的速率,作為特殊效果的慢動作攝影加強了對時間和運動的感知,不是因為它試圖凝固時間的流動,而是因為它有助于減緩時間的加速。

克里的“天使”的姿態,讓人想起本雅明在文章中描述了慢速攝影的二元性。一方面,天使想減緩現代時間的速度和進程;揭示和等待生活中的細枝末節,在災難歷史和毫無意義前進的風暴中,尋找被遺忘意義和神秘性的時刻;捕獲過去和現在的圖像。另一方面,讓天使想要慢下來的,讓他可以有辦法減速的,是猖獗前進本身的風暴,抓住了他的翅膀,因而運動和靜止合為一體。像延時攝影師那樣,在沒有現代及其技術媒體的典型加速下,本雅明的天使不能做什么。他渴望慢下來,是加速狀態的影響,無法收起翅膀,從將其吹進未來的風暴中走出。他的凝視記錄了可見的世界,在加速幀率的幫助下,保存過去和正在流逝的、明顯慢下來的當下圖景。

本雅明的慢動作天使,不再根據超越新地質學來定義運動和流動,而是揭示過去和現在之間被遺忘的互動,照亮空間中分散元素之間隱藏的對應關系。但是,回憶起本雅明對“流動”的替代概念,他想減緩前進的風暴,本質上是保守或反動的,考慮到這一點,我們也可能大錯特錯。天使的慢速攝影想留住歷史的碎片,喚醒死者,治愈被摧殘的一切,他觀看的方式顯然不是在分裂的痛苦狀態中尋求保持當前和過去,也不是屈服于個體、實體,特別是均質、自我封閉的集體。

瑞芬斯塔爾的“慢攝影”

得到波丘尼和本雅明的支持,“現代主義的慢下來”,反對回到前工業化社會的周期時間表,反對放棄現代技術去重現無中介存在和流暢持續時間的樂趣。出于對現代速度的認真反思,現代主義的慢下來,反而旨在擴張當下的空間,而不是為了消滅歷史;相反,而是去體驗當下作為復雜的中繼站,包括了互相競爭的記憶和期望,被記住的故事和還沒說出來的故事。而馬里內蒂和布拉加利亞等速度癮君子的知覺速度和表征,體現了沒有給時間多重性和開放性留下空間,“現代主義的慢下來”,希望從速度的定向和技術決定論那里解放移動性。把空間作為移動互動和變量關系的動態域,這樣一來,堅持了時間的主要生產力,無論重點是未來作為可能性的領域(波丘尼),還是過去作為瀕危意義和記憶的空間(本雅明)。對于“慢下來”的現代主義支持者而言,當下性,既不意味著優雅,也不意味著欣喜若狂的滿足感。只意味著認識到,“當下”是一個不斷變化的匯集地,包括多重時間和潛力,各種競爭節奏和時間,不同的故事和幻想。

現代慢速美學的模式中,“當下”更不僅僅是一個場所,是“過去”和“未來”握手,共同構成持續經驗。這是一個矛盾邏輯和異質時間流的場所;這是空間被當作體驗領域,沒有固定性,也不是一個單獨線性時間發展的,而是各種不和諧的故事和路線。要慢下來,意味著認識到抗拒平滑統一的當下;意味著舊新、快慢共存,構成當下,無需否認它們的差異;意味著認識到“當下”是不和諧的、多重的和短暫的;是僅有的場所,讓我們可以積極協商過去與未來之間的意義關系。

現代速度主張接受當下作為推動主體進入未來的渠道;然而在他們的陶醉癡迷狀態中,他們最終把時間流動變成最新的現代神話和命運。現代慢速堅持承諾把主體從神話中解放出來。它想要給無條件的和無可辯解的當代打開一個空間,例如,在追求當下性(presentness)的同時,哪些應該被賦權、哪些應該被解放。但是,要確定不會把這個計劃的特異性,與現代主義美學高峰期時的其他慢速概念混淆。瑞芬斯塔爾(Riefenstahl)第一部奧林匹亞電影——《奧林匹亞:節日的人》(Festival of the people,1938)中著名的片頭部分,把我們從古典希臘雕塑的永恒形象,毫不費力地轉移到現代運動員充滿活力的身體上,慢動作展示了他向天空投擲鐵餅的動作。鏡頭畫面從古希臘遺跡開始,沐浴在柔和的晨光中,鏡頭輕輕地掃過一地碎石、石柱、寺廟和雕像。慢慢疊化的鏡頭給這些圖像賦予一種理想世界的詩意。幾分鐘后,鏡頭停在希臘雕塑家米隆(Myron)于公元前450年左右創作的《擲鐵餅者》雕塑上,這尊雕塑展示了擲鐵餅運動員的身體,他即將擲出鐵餅。一開始,鏡頭慢慢圍繞著雕塑的頭部和頸部;然后,稍微遠離這座雕像,讓我們全面理解藝術家和運動員如何實現把全部吸引力和令人欽佩的靜止結合在一起;然后,我們看到的是,如何從雕塑運動員剛要開始擲鐵餅的克制靜止畫面,消融切換到后一幅畫面,銜接了真正擲鐵餅運動員的動作。慢鏡頭隨著運動員旋轉,當他兩次順利轉動上半身,鏡頭兩次繞著豎軸,我們最終看到他手臂的特寫,把鐵餅有力地擲向天空。

瑞芬斯塔爾故意在這個場景中使用慢動作攝影(整部電影205分鐘的大部分鏡頭也是),一方面展示了攝影機器的非凡力量,生動刻畫這個世界、塑造真實。從雕像的鏡頭疊化到運動員、從空無一物到慢動作,強調了機器把物體變得有活力的力量,以及對鏡頭前事件速度的控制。通過拉伸時間和實質運動,瑞芬斯塔爾為了證明,在維持控制對運動員和觀眾的時間感上,攝像機本身的運動所做出的努力。另一方面,貫穿整部電影的慢鏡頭攝影,表現了心理-現實轉換和超越的重大時刻:從想贏取勝利的一具身體,到求勝心戰勝身體條件的人;從無重點的平庸和世俗的存在,到注意力絕對集中的狂熱和奉獻。瑞芬斯塔爾的慢動作攝影,尋求把人的身體從自身時間存在中解放,展示什么是普遍、經典、永恒的身體。她探索一些最先進的攝影技術,不僅編排身體動作的普通類型,也保護我們的肉體存在,對抗其非常棘手、不穩定、偶然、未完成的人類具體化的任何形式。瑞芬斯塔爾的慢鏡頭確保了身體對抗自身的短暫性和脆弱性;從時間可能性的特有邏輯中保護了觀眾,瑞芬斯塔爾的鏡頭是為了反映,在關于永恒過去的穩定圖像中,存在著一個不確定的當下。

瑞芬斯塔爾的慢鏡頭和本雅明的現代主義慢速美學之間,關鍵差異應該很明顯。不像本雅明的“歷史的天使”,瑞芬斯塔爾的鏡頭接受慢速作為媒介,去表現“當下”僅僅是陳舊和看似不可改變意義的一個回放。很容易理解瑞芬斯塔爾的慢鏡頭概念,它讓人回想起理查德·瓦格納(Richard Wagner)的《帕西法爾》(Parsifal),整部作品被歸因于圣杯上,即把時間變換成空間。然而,這種視角不僅會重復通常的刻板印象,即把空間作為靜態、死氣沉沉和均勻的;也會忽略瑞芬斯塔爾獨特的“慢速”視角,它呈現了馬里內蒂關于速度未來主義信條的反面。通過構思作為現代新神話和命運的慢速/快速概念,瑞芬斯塔爾和馬里內蒂都希望馴服可能性的當代邏輯。

作為時間和空間的計劃,慢速美學遠不是單純想讓時鐘的嘀嗒聲慢下來,把匆忙的城市生活變成農村那樣的步伐緩慢,而是讓我們凝視自己所處的時代,從另外的視角去反思時間、運動、前進和改變。所以,從現在的自助手冊和新時代的圣人中,至少可以找到慢速美學的例子,我們一點也不意外:高速列車和高空飛行的飛機,動作電影的緊張節奏,實驗音樂的節拍,先進的計算和影音操縱的所有方式創造實踐。既非前當代、也非后當代,今天的慢速美學讓觀眾、讀者和聽眾把自己融入所處的當下,同時允許他們保持某種反思距離。目前為止,慢速美學遠不是被動的,更不是反動的;通過探索“當下”作為諸多不同時間和持續性的管道,絕不是加入到一個動態的統一,它希望我們屬于我們自己的時代。慢速美學希望在我們對電子流速度癡迷的時代核心中打開一個空間,我們可以反映記憶和變化的意義,探索關于前進的不同想法,摸索移動性在未來的其他視角,然后可以成為在“當代”,活在當下。