未完成的男人:許仙與他的“兒子”

段懷清

在后來很多出現了解救白娘子的傳說故事中,解救者并非是小青,而是白娘子和許仙的“兒子”。也就是說,在“白蛇傳說”之后,又續(xù)接上了一個“救母”故事,至少是“探母”的故事線索。“兒子”的出場,讓許仙在正統(tǒng)倫理觀念中得以“成熟”和“轉正”,完成了從兒子到父親的身份轉換。

白蛇傳說中的人物雙中心結構形式

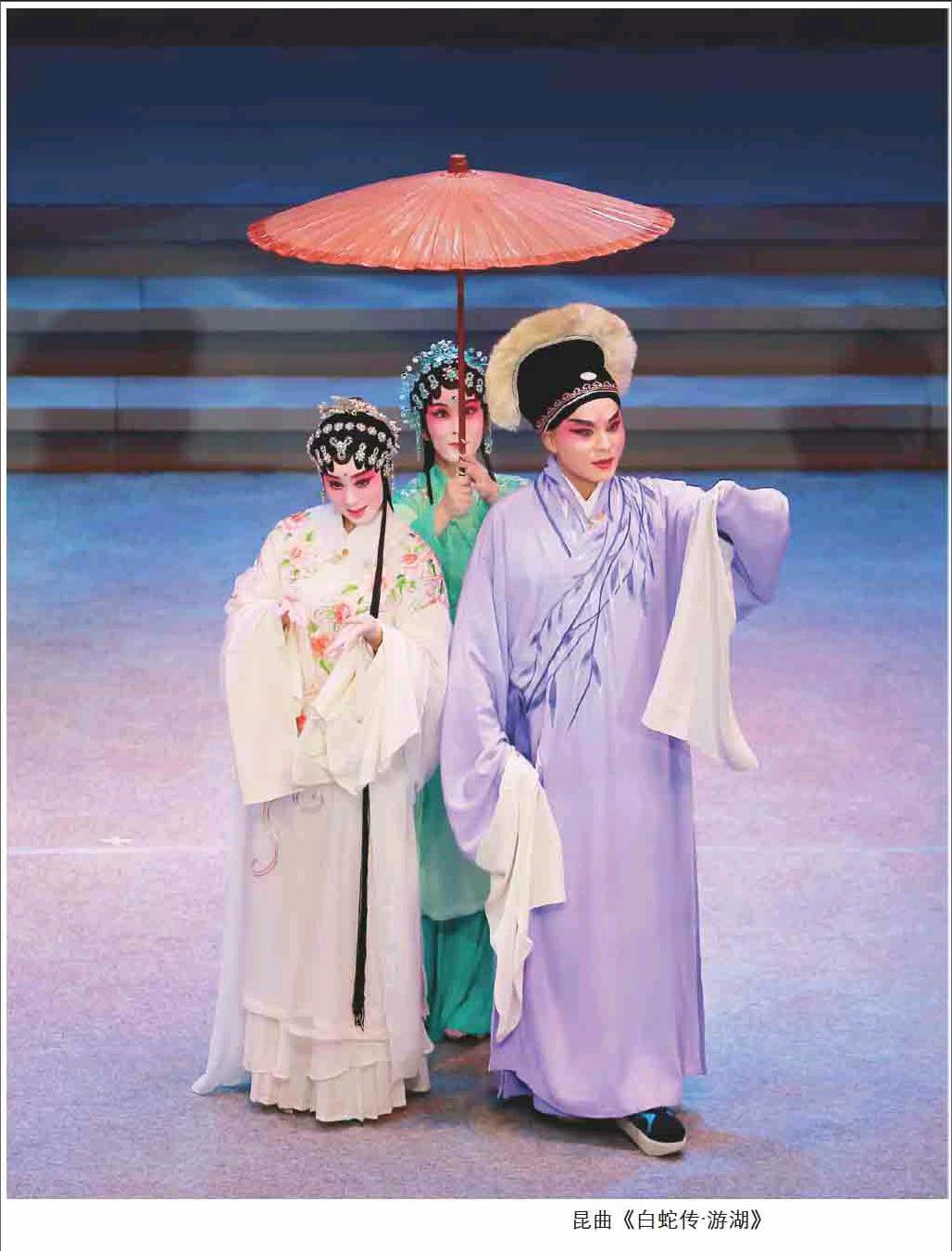

在白蛇傳說的流散傳播史上,馮夢龍的《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》無疑具有某種承上啟下的地位與作用。為后世所熟知并廣泛接受的白蛇傳說發(fā)生的原型、地域、人物關系及其敘事情節(jié)等,在此文本之中已基本呈現且趨于穩(wěn)定。尤其是對于許仙和白素貞這兩個核心人物最終命運的想象設計,分別以“出家禪修坐化”和“永鎮(zhèn)雷峰塔”落幕,這對于后來該傳說在各種藝術表現形式中的演繹影響深遠。盡管該文本依然未徹底擺脫傳說中早期白蛇形象的某些痕跡殘留,譬如兇猛、殘暴、報復心以及令人恐怖等,但整個故事已經呈現出為后來各種戲曲形式不斷提升表現關于“情愛”與“家庭”的敘事邏輯,這一敘事邏輯同時亦為觀眾所喜聞樂見,其中愛情、親情與情欲的糾纏及掙扎等敘事線索,更是為各種舞臺及影視藝術形式所反復地表現與詮釋,以至于“游湖借傘”“端午驚變”“盜仙草”“水漫金山”與“斷橋”等情節(jié),成為白蛇傳說中最為耳熟能詳者。

在白蛇傳說中,許仙長期是作為一個未完成的男人出場的。這種“未完成性”,不僅關涉著許仙這一藝術形象,也關涉著許仙、白素貞之間的關系,關涉著這一傳說的結局,以及這一傳說的審美重心所在。可以說,盡管白蛇傳說在不同的藝術表現形式中出場,然而其中隱含著一個人物雙中心的結構形式:即許仙的重要性并不遜色于白素貞。

作為被誘惑者的許仙,在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,其最終的“出路”,并非只是簡單地離開白娘子,而是需要內在自我的真正覺悟與超越,方能擺脫欲念的引誘,盡管這種內在的覺悟依然是以一種靠近法海的方式來完成的——在這部擬話本中,許仙對于白娘子的不斷“逃離”,與白娘子的一次次尋找追趕之間,構成了一種不斷重復又不斷解構的“誘惑”與“被誘惑”的有關人性軟弱無定、反復無常的敘事。而故事中的許仙,基本上集中了被誘惑的世間青年男子的大多數弱點:暗弱(無明)、孱弱(性格不夠堅強、缺乏男性氣概)、懦弱(反復搖擺不定,抗衡外界壓力意識和能力差)。也因此,如何對“白蛇傳說”進行新的演繹或詮釋,其中很重要的一個展開方向或嘗試線索,就是對許仙的性格進行“修正”,或者重新解讀、定位并塑造許仙這一形象。

在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中的故事結尾,許仙選擇了靠近法海的方式來擺脫白蛇的誘惑或人妖之間的不倫關系,這種“擺脫”與“靠近”,并非是外在空間意義上的——許仙并沒有去金山寺追隨法海出家——而是許仙、法海兩者之間在精神信仰上的志同道合,至少看上去如此。這在許仙,是一種別無他途的自我選擇,也近乎于一種幡然醒悟,不僅擺脫了白娘子,也擯棄了原來的自我,同時也幾乎擺脫了法海的“引導”,進入到一種剃度自守、靜心修煉、逐漸完滿并最終實現的更高境界,完成了一個人的苦修與得道成佛之路。只是許仙的修煉故事及過程,在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中不過是一個被簡化的符號,而在實際的人生,卻是漫長的日復一日的青燈枯寂。眾所周知,這種修煉的方式,是一種僧侶式的自我孤離主義,但與經院式的修持方式有所不同的是,許仙的修煉,似乎更多依靠的是自我戒律苦修,而不是通過定慧雙修而實現的開悟與成佛,這也進一步彰顯了許仙及其所屬的那個階層對于情色欲望以及妖孽誘惑難以抵御和徹底根除的內在恐懼。多少與此有關,許仙最終的覺悟與圓滿,也是刻苦斷絕一切欲念之后的近乎于自我虛化的飛升,這其實已經近乎于一種死亡。

或許在某種似曾相識的傳統(tǒng)話語體系當中,死亡亦就是自我不斷虛化的終極,但這種死亡之后呢?《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,許仙“修行數年,一夕坐化去了”。而對于許仙飛升之前種種遭際的解釋,可以在“心正自然邪不擾,身端怎有惡來欺”這一詩句中得以說明。許仙的飛升成仙,似乎不過是實現了“心正”“身端”的初衷而已。而對于這一色誘故事的更透徹的覺悟,則是“欲知有色還無色,須識無形卻有形。色即是空空即色,空空色色要分明”這樣的“老僧常談”。欲望的生滅、生命的折騰、命運的捉摸不定起伏難測,似乎都與這種無法超越擺脫的自我束縛密不可分。

只是如果細讀《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》,會發(fā)現文本大部分所敘述的許仙的“癡迷”和“沉淪”,與結尾小部分所敘述的許仙的醒悟、禪修和坐化之間,在篇幅結構上存在著頗大落差。這很容易造成一種閱讀及理解上的“錯覺”,即被誘惑的過程是跌宕起伏、驚心動魄、令人癡迷的,而求得解脫也是輕而易舉的,盡管事實顯然并非如此。而《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》之所以如此鋪陳結構,究其緣由,可能與白蛇傳說最初很大程度上依靠“說”與“聽”來傳播的民間藝術表現形式有關,但也不能回避“故事性”以及“戲劇性”在這種民間藝術傳說的結構想象中的功能與作用。只是這樣一來,許仙的“沉淪”,實際上就只得在背棄社會正統(tǒng)主流價值倫理的敘述結構中展開了。撇開佛道二途不言,這個故事在漸趨成形及流行起來之后,在由儒家倫理所主導的社會集體意識與倫理方面,就幾乎一直面臨著一個巨大挑戰(zhàn),那就是許、白之戀,既突破了人、妖倫理之大防,也是對社會正統(tǒng)婚戀觀或婚戀習俗的背離:色誘也罷,兩情相悅也罷,甚至私訂終身也罷,都是對父母之命、媒妁之言習俗或約定俗成的挑戰(zhàn)。也因此,許仙后來對于白素貞的“拋棄”,包括后來在兩人關系上表現出來的搖擺、無原則乃至無情,其實都可以在社會主流意識中所謂“始亂終棄”的逆反式的敘事結構中得以闡釋。

而倘若循此倫理標準,作為一個世俗家庭——社會語境中的男人,許仙這一形象中就顯然存在著未完成的經歷(早年失怙、缺乏庭訓和正統(tǒng)的啟蒙教育)以及未完善、不完整的人格。許仙形象中一直存在著的暗弱、軟弱以及不獨立,其實暗示著一種男權社會中未曾完成的男性文化焦慮或者糾結。在各種藝術表現形式所敘述的白蛇傳說中,許仙都有貪玩、缺乏主張與定見、容易受到誘惑或輕信他人等性格與人格上的缺陷或弱點。在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,許仙最終的自我超度,似乎只是部分回應了上述缺陷或弱點,譬如易受誘惑。作為一個未完成的男人,許仙自身似乎已經難以自我完成,于是在后來的白蛇傳說中,就需要同時也出現一個“兒子”,由其來完成一個正統(tǒng)主流意義上的男人的自我實現或成功,即完成許仙未曾完成的成熟男人之旅。

白蛇傳說的“開放性”與“未完成性”

從色情引誘及野合,到兩情相悅、共同發(fā)家甚至不惜為此而獻身,民間藝術中關于白蛇傳說一直存在著一條并未閉合終結的擴展改寫路徑,其中很重要的一點,就是許仙。

在白蛇傳說的原型中,如果要超越色誘這一牢不可摧的敘事堅持,一方面需要重新想象和建構白娘子這一形象,即重新界定這一形象的性別屬性和審美屬性,另一方面,則必須為許仙的行為心理找尋到一種自主性的意識自覺與主體性人格。換言之,不僅要讓許仙在年齡上成年,而且在心理上、行為上以及精神上同樣達到一個成年知識男性的標準要求——靠近并符合主流正統(tǒng)價值。就我看來,白蛇傳說的“開放性”或者“未完成性”,與許仙的“未完成性”有著密不可分的敘事邏輯。

而要完成這一任務,即讓許仙在邂逅白素貞之前以及彼此產生情愫愛慕的過程之中,具備獨立的情感意識和行為能力,在不同的民間文學及藝術表現形式中,常見的白蛇傳說大抵上采取了兩到三種敘事策略,一是提高許仙的知識文化水平,也就是將許仙塑造成為一個知書識禮、溫文爾雅、風度翩翩的都市才子,至少在許仙形象的想象塑造中呈現出這種傾向性的努力,譬如在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,故意留下有關許仙身份的“包袱”,聽任其游移在一個市井青年與浪漫才子之間。早期文獻中與“色誘”有關的民間傳說和妖魔故事中的青年男子,多為市井富貴人家的子弟。而在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,開篇敘述許仙的出身:南宋高宗紹興年間,杭州臨安府過軍橋黑珠巷內,“有一個宦家……家中妻子有一個兄弟許宣,排名小乙。他爹曾開生藥店,自幼父母雙亡,卻在表叔李將仕家生藥鋪做主管。”如此出身的“許宣”,盡管生得俊俏,但不過是一個都市商業(yè)職場中的底層,而在文本中間,卻將許仙的形象,不斷從都市俊俏后生,往多愁善感、風流俊雅的“浪漫才子”形象靠攏。故事中最能代表許仙“浪漫才子”形象的情節(jié),就是他的兩次吟詩:

第一次(發(fā)配蘇州勞營,許宣心中愁悶,壁上題詩一首)

獨上高樓望故鄉(xiāng),愁看斜日照紗窗;

平生自是真誠士,誰料相逢妖媚娘!

“白白”不知歸甚處?青青豈識在何方?

拋離骨肉來蘇地,思想家中寸斷腸!

第二次:(許宣遇赦,歡喜不勝,吟詩一首)

感謝吾皇降赦文,網開三面許更新;

死時不作他邦鬼,生日還為舊土人。

不幸逢妖愁更甚,何期遇宥罪除根?

歸家滿把香焚起,拜謝乾坤再造恩。

其二是不斷提高許仙的年齡。傳說中的許仙出場時到底多大年紀,這并非是一個無關緊要、隨口說說的問題,而是直接關乎每一個白蛇傳說的原型究竟為何的不可等閑視之的“問題”。

《雷峰塔奇?zhèn)鳌分性S仙的年齡是16歲,《寓言諷世說部前后白蛇傳》中的許仙是17歲,而更早的《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中則是22歲。而各種民間藝術形式的“白蛇傳說”中,許仙的年齡說法更是眾說紛紜、莫衷一是。顯而易見,一個16歲的青年與一個22歲的青年,無論是生理上還是心理上都有較大的差別,在性別意識和性意識方面亦顯不同。基于這樣年齡差別的許仙以及白蛇傳說中的人物行為及心理,自然亦當有所分別。譬如,為了增加白素貞“愛上”許仙的合理性,在所謂前緣等因素之外,就需要增加對于許仙外貌神態(tài)的描寫:生得眉清目秀,豐神俊逸,畢竟白娘子在游湖一場中對許仙是一見鐘情的;而為了增加許仙在贈銀成親以及發(fā)家致富諸情節(jié)中對于白素貞的“配合”,更需要對其年齡認真對待。而為了突出情欲之勢若洪水猛獸般的不可抗拒和不可阻擋,也不能讓許仙的年齡偏低,這樣勢必會削弱其行為及心理的可信度和說服力。

其三就是將許仙、白蛇的情欲故事家庭倫理化,這也是白蛇傳說中最尋常也最受關注的一種安排。后續(xù)的各種文本形式中,不僅將最早的民間蛇妖色誘無辜青年男子傳說中的蛇精與男子之間完全陌生的關系,發(fā)展成為人世間的一種“夫妻”關系,而且還不斷增加渲染兩者之間的情感糾纏。許仙、白娘子之間關系的“夫妻化”,其實也就是白素貞蛇妖身份的人間化和人化。白素貞形象闡述從蛇性過渡到人性,這是白蛇傳說原型的一個重大變動或遷移。而為了實現這一變動遷移,故事中就需要安排一個人世間的“賢妻良母”故事來想象塑造白素貞,于是便有了白素貞助夫發(fā)家的故事,因為這符合市井百姓對于女性以及夫婦關系的世俗功利性想象,同時也突出兩人在家庭里的二人世界生活的溫馨情趣。清方成培《雷峰塔傳奇·第十三出·夜話》中有一段念白,“奴家自與許郎遷居之后,聊為市隱,亦足幽棲。問皋橋之遺跡,良人雅慕伯鸞;效舉案之齊眉,賤妾能師孟女。彼唱我隨,式歌且舞,可謂極琴瑟之歡,遂于飛之愿矣。”緊隨其后又有許仙、白娘子夫婦一段對白,“〔生〕娘子,你看冰輪皎潔,萬籟無聲,空中更沒些兒云彩,真?zhèn)€好一天夜景也!〔旦〕果然好不可愛。”上述夫唱婦隨、舉案齊眉的家庭生活場景,在一般市井平民家庭中應該并不多見,至少是有些過于戲曲化、舞臺化及審美的理想化,但這樣想象處理卻并非毫無“根源”,那就是渲染白娘子的賢妻性格、淡化蛇妖性的審美需要。

如果說上面的安排,還只是突出了許仙、白娘子二人世界男歡女愛、魚水和諧一面的話,讓許、白二人有后,顯然就更加符合傳統(tǒng)中國社會主流的家庭倫理觀念了。當然,后代的出場,也為白素貞永鎮(zhèn)雷峰塔之后的被救贖,提供了另外一種世俗意義上的可能性——《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,為許仙安排了一條皈依佛門的自我救贖之路,但白娘子的結局——永鎮(zhèn)雷峰塔——無疑讓那些富有同情心的良善觀眾和讀者感到可憐甚至憤憤不平。這樣一來白娘子就也需要一條出路,而且這條出路還不能是步許仙后塵,也不能是小青來搭救,因為如果是小青來搭救的話,白素貞就又退回到與許仙邂逅以前的狀態(tài)了,下山修行亦就前功盡棄。而許仙和白娘子的兒子的出場,就為中國古代民間傳說中的“救母”故事原型,找到了一種直接對接與對話的集體心理及倫理基礎。

稍微觀察就會發(fā)現,在數量繁多的文學及藝術表現形式中,無論是以“白蛇”為標題,還是以“雷峰塔”為標題,白蛇基本上都是這個故事或傳說的中心,其突出的是妖孽禍害人間以及咎由自取、最終被收服鎮(zhèn)壓的志怪色彩或取向。也就是說,這既不是一個以人為中心,也不是一個以男性為中心。換言之,它既不是一個有關都市浪蕩子的財富傳奇,也不是敘述一個過于理想化和溫情脈脈的才子佳人式的浪漫傳奇,而是敘述一介白蛇精怪在自我修行過程中,因為心懷報恩或凡心激蕩而來到人世間,其所經歷的種種遭際及其階段性結局。《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》盡管敘事以“許宣”為焦點,但其中的主導左右力量,顯然也是白娘子。

于是,如何處理塑造白蛇,要比許仙更為重要。在白蛇與許仙的“故事”中,白蛇是主動的,許仙是被動的。但白蛇的世間命運,又與許仙密不可分。尤其是白蛇的妖孽性的淡化與人性的修煉彰顯及掙扎,與許仙的人性與男性之間互動生成,也因此,二人世界的男歡女愛,與家庭生活中的和睦恩愛,都是在用人世間壓制妖孽界,用人性替代妖性。但白蛇身上的“妖性”是根源性的,也是難以完全依靠自己的善意和善行根除干凈的,這就與許仙面對欲望誘惑之時難以抵御的軟弱異曲同工。而且,在法海一類的衛(wèi)道者眼里,人、妖之間是存在著不能突破的人倫大防的,所以才會有“缽收”與“塔鎮(zhèn)”這種在衛(wèi)道者們看來理所應當的懲罰,而在世間蕓蕓眾生眼中,這種懲罰卻未免過于冷酷無情。也就是說,法海一類的衛(wèi)道者的視角與思維邏輯,未必也是大多數觀眾和讀者的視角與情感及思維邏輯。也就是說,許仙的長成或人物想象的發(fā)展,除了上述種種嘗試之外,白素貞的“配合”,也是白蛇傳說在各種典藝表現形式中衍變發(fā)展的方向之一。

“兒子”的出場與許仙“未完成性”的終結

“兒子”的出場是以另一種方式試圖終結許仙的“未完成性”,其不僅明確定義了許仙與白素貞之間的關系,也最終定性了這種關系的倫理屬性以及這一傳說的敘事。

無論是哪一種表現白蛇傳說的藝術形式,都會出現“禁錮”與“鎮(zhèn)壓”的意象——象征著威權的金缽和佛法無邊的佛塔,也成了“禁錮”與“鎮(zhèn)壓”的象征,這是否是一種集體習慣性的帶有中國文化與思維特色的對于佛法/欲望關系的解讀方式的敘事,也許還可以再討論,但聯(lián)系到傳統(tǒng)中國社會中屢見不鮮的對于男女之間“不法”與“不倫”關系的處理方式,白蛇傳說中白蛇的最終結局,與現實生活中的正統(tǒng)、主流話語大體一致,它所彰顯維護的,也正是這一正統(tǒng)、主流話語的權威性和不可挑戰(zhàn)性。

但是,欲念雖然被囚禁起來,但卻并未完成真正意義上的根除清凈。因為所謂“妖孽”與“邪惡”很多時候并非是外來的,而是根植于白蛇與許仙的“肉體凡胎”。要么消滅這一肉體凡胎,要么徹底鏟除滋生欲念邪惡的生理與心理機制潛能。《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,似乎將上述兩種方法兼容并包:對許仙,采取了自我抑制欲念的修行,對于白素貞,則采取了鎮(zhèn)壓肉身的方式。

但許仙是否只有完成佛性的引入或者轉化替換,就可以為人性的改造找尋到出路或者得以落實呢?《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》的故事結尾,許仙選擇了青燈課誦、凈心向佛、自持守衛(wèi)的修煉方式,似乎昭示出一條可能的由人到“佛”的實現途徑。但這一敘事“設置”,其實也是現實世界中話語權力爭奪的一種價值表現,不過體現出的是一種政治取向——一種權力平衡與再平衡的過程和結果而已。但恰恰是這一靜心修煉轉化過程,在大多數藝術形式敘事的白蛇傳說中都被“虛化”與“簡化”處理了。

而就白娘子而言,囚禁似乎并不足以顯示其邪惡之根深蒂固,所以需要一種在視覺上遠比金缽更有力量的“高塔”來鎮(zhèn)壓,一方面是為了彰顯懲戒,同時亦是威懾警告迷途的眾生。當然,作為一個在民間傳唱的故事,佛塔的出現還有另外一種不可或缺的美學邏輯,那就是為西湖景觀附會一個詩意的傳說故事提供了對立的價值符號,同時,也為不同的民間藝術形式表現這個凄美的傳說故事提供了張力色彩的想象依據。

最能夠顯示白娘子的符號象征意義的,就是在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》的故事結構中,白娘子最終是“永鎮(zhèn)”雷峰塔。為什么白娘子必然被“永鎮(zhèn)”雷峰塔呢?為什么不給她出路和希望呢?這顯然與對于白娘子所象征的“邪惡”和“色誘”的立場及態(tài)度密不可分,也與相關話語對于這種“邪惡”和“色誘”的深惡痛絕以及視之為洪水猛獸的認知密不可分,更與這種“邪惡”和“色誘”對正統(tǒng)話語體系的威脅與動搖能力之強大所產生的恐懼密不可分。

那么,在眾多的藝術形式所表現的白蛇傳說中,白娘子的最終結局,是否都是永遠被囚禁于孤寂陰冷的佛塔之下、萬世不得翻身呢?事實是,在后來藝術作品所表現的白蛇傳說中,一直存在著一種意愿和努力,那就是“解救白娘子”,將她從孤寂陰冷的雷峰塔下解救出來。在原有的白蛇傳說人物及故事結構中,最有可能前來解救她的,應該是小青;而在后來很多出現了解救白娘子的傳說故事中,解救者并非是小青,而是白娘子和許仙的“兒子”。也就是說,在“白蛇傳說”原有的“色誘”故事之后,又續(xù)接上了一個“救母”故事,至少是“探母”的故事線索。“兒子”的出場,一方面讓許仙在正統(tǒng)倫理觀念中得以“成熟”和“轉正”,完成了從兒子到父親的身份轉換——許仙很早就父母雙亡,一人獨居或由姐姐姐夫撫養(yǎng)成人的情節(jié)安排,其實并非隨意為之,而是別有用心。許仙的“受誘惑”,與他父母缺失的早年成長環(huán)境之間,似乎能夠找到某種主流倫理意義上的因果暗示。而許仙“兒子”的出場,又似乎彌補了許仙的故事中家庭完整性的殘缺不全,并隱喻了許仙的命運不會再簡單地在其兒子身上重復出現的信念。由此,白蛇傳說中有關妖魔、報恩、色誘的故事,隨著小青的淡出與許仙、白娘子“兒子”的出場,預示著原來的白蛇傳說發(fā)生了“改變”——當白蛇傳說中出現白素貞懷孕和產有一子的情節(jié)時,這個傳說已經因為這一男嬰的出場而被重新改寫了。

正是由于這個男嬰的出場,白蛇傳說的重心,開始從一個色誘、負心或者具有某種宗教文化隱喻的故事,擴展成為一個非常具有中國文化特色的世俗意義上的家庭倫理故事,其中既有夫妻關系,又有父子關系和母子關系。在新的故事結構中,開始出場一個失妻的丈夫和一個救母的兒子這樣兩個男性,而他們又分別因為白素貞的被鎮(zhèn)壓而遭受著至親無法團聚、家庭不能團圓的人間至痛。而這個男嬰的出場,并非是簡單地將白蛇故事或傳說轉變成為一個大團圓的故事/傳說,而是在給許仙和白素貞分別尋找出路的敘述中,將許仙、白素貞的男女欲望性愛故事,調整為一個以家庭血親為中心的親情倫理劇。

但是,在不同的藝術作品續(xù)寫的白蛇傳說中,這個男嬰并非是在他自己親生父母——也就是許仙和白素貞——的直接撫養(yǎng)教育之下成長起來的。這同樣是出于文化隱喻方面的需要,即無論是軟弱的許仙,還是蛇性或妖性未盡的白素貞,都還不能真正承擔起父母教育子女的責任。

而“兒子”的出場,昭示著原來僅僅由許仙一人擔當男性角色的白蛇傳說,具有了開啟一個世俗意義上的獨立男性自我完成的第二個階段,這個階段也是更為關鍵且重要。許仙的“未完成性”,與許仙兒子的“完成性”——不僅僅是功成名就,更關鍵的是在許仙兒子這一形象之中,寄托著時代社會集體文化心理對于一個已完成的男人的期待與認同——表面上看是敘述一個前后倒置的故事:未完成的父親和完成的兒子,其實是通過這種續(xù)寫或演繹,來揭示并實現在儒教中國正統(tǒng)話語和價值觀念中,一個男性的真正自我完成與完善,以及一個家庭的真正和諧及圓滿。

由此可見,許仙兒子的出場,不僅意味著白蛇傳說或者白蛇后傳中其故事敘事出現了“孝義”這一話語,更重要的是,它在更為豐富也更貼近主流價值與民間集體意愿的基礎之上,通過“救母”來實現“一個男人的真正自我完成”這一敘事邏輯,即為“成人”(儒家價值),而不是選擇“得道成仙或立地成佛”這種道家、佛教的自由或自我救贖之路。