薩岡的眼神

2017-03-11 18:20:09劉世芬

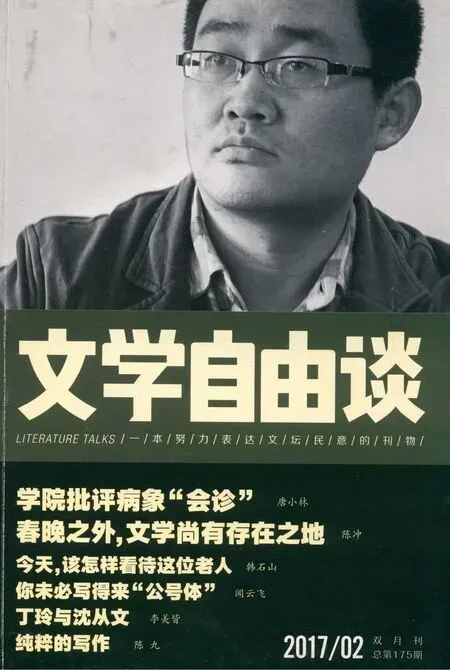

文學自由談

2017年2期

劉世芬

薩岡的眼神

劉世芬

確切地說,我是從薩岡開始打量法國女人的。

對于法國女人,特別是法國女作家,我閱讀波伏娃早于薩岡。后來偶爾在網上看到薩岡年輕時的一張照片,那是在我讀了她的《凌亂的床》之后,頃刻間便被照片上薩岡的眼神所驚愕住了。

她當時的姿態是這樣的:整個人直坐于一個廢棄的白色木框上,給人一個后背多于正面的側影,但頭部向鏡頭微微斜過來,黑褲黑衣,短發,高領毛衣遮蓋了大部分頸項,兩腿狂野地叉開,雙手握住兩腿之間的一截木條……我想象著,攝影師讓她扶好木條后,讓她側過頭來,于是,一張姣好的面孔,輪廓分明,白凈,娟美。然而,你若以為馬上就要遇到一個中國古代的淑女,那就大錯特錯了!還是那眼神出賣了她。在攝影師按動快門的那一刻,她就那么挑釁而又俏皮地回頭一瞭 (我想應再補充一個動作,她肯定下意識地一甩頭發),流瀉出一股不怒自威的侵略性眉梢上揚,雙唇微合,笑意淡淡,就把一副玩世不恭的“作”(平聲)態灑脫地留在了底片上。

照片中的她有30多歲,同樣是短發,比起《凌亂的床》書中那張沉郁地手夾半截香煙的黑白照片,這張顯得青春、張揚、飽滿,富有活力,那閃耀著靈性、鬼魅的眸子,令人血脈僨張,不由讓人聯想到生命巔峰的美好。薩岡是張愛玲宣稱的 “成名要趁早”的那一類。她有著男孩般的氣質,喜歡作男裝扮,常常口叼煙斗,活躍于巴黎的文化界。她天性反叛,自由不羈,喜歡俘獲才子和文藝名男。

登錄APP查看全文