負土筑墓

——明清華北宗族文化的地標

劉巧莉,王 劍

(1.吉林大學 古籍研究所 長春 130012;2.吉林化工學院 社科部,吉林 132022)

?

·社會史研究·

負土筑墓

——明清華北宗族文化的地標

劉巧莉1,2,王劍1

(1.吉林大學 古籍研究所 長春 130012;2.吉林化工學院 社科部,吉林 132022)

由于祖先崇拜、“事死如事生”的孝道思想的影響及對祖塋“藏祖先體魄”的功能的認識,祖塋在華北宗族生活中占有重要地位。華北宗族通過家譜記載、口耳相傳的方式對祖塋和祖先記憶進行傳承,重視祖塋的昭穆布局,注重分支塋地的選擇,并通過多種方式對祖塋進行保護。祖塋的相關建設活動,對華北宗族的構建、傳承乃至發展壯大具有重要意義。從這個角度來說,祖塋是華北宗族最重要的載體,也成為明清時期華北宗族文化的地標。

華北宗族;明清時期;祖塋

人們一提到明清時期的宗族,可能首先想到的是宗族文化特征明顯的江南宗族,很少聯想到華北地區的宗族;一談及宗族文化特征,學界也多指向族譜、祠堂、族田、族學以及族正(或族長)在宗族社會的地位及作用等等,應該說這些多是江南宗族的顯性標志。學界已有的研究對明清時期華北宗族發展階段及宗族文化特征的把握并不是十分地透徹和清楚。考之文獻,我們發現,明清時期的華北宗族文化有其自身的特點,與江南地區宗族文化的典型形態相比,華北宗族由于普遍缺少祠堂,祭田也數量稀少,全宗族共同參與的主要活動即為祖塋祭祖,所以在明清時期的華北地區,祖塋成為維系宗族的核心與紐帶。祖塋是華北宗族主要的族產和祭祖場所,在宗族中享有崇高的地位。對祖塋的建設,既是祖塋之于宗族重要性的體現,也是強化族眾宗族意識、增加宗族凝聚力的有效途徑。從這個意義上說,祖塋在明清時期的華北早已成為宗族文化的地標。因此,對華北祖塋建設的相關考察,有利于我們加深對華北宗族的認識和理解。

一、明清時期華北宗族對祖先及祖塋的認識

祖塋作為祖先的安眠之地,在宗族中享有崇高地位與時人對祖先和祖塋的認識有關。當時人普遍有祖先崇拜的意識,認為祖先靈魂不滅,可以庇護后代子孫。而且,出于“孝”的觀念,報本返始,對已逝的祖先要“事死如事生”。而祖塋,由于被認為是祖先靈魂棲居之所,藏體魄所在,自然受到人們的重視。

古人認為祖先去世之后即擁有超自然的力量,如同其他神靈一樣可以使人獲得福祉或災難。在這種思想的引導下,人們認為現世的功名利祿、富貴平安均是祖宗保佑所得,所以博野蔣氏在提到清末戰亂時感慨道:“蔣氏闔族生命兩遭巨劫,均慶保全財產,雖有損失亦不致一蹶不振,此與三世祖肖寰公以三歲孤孩值明季喪亂,寄匿戚家得免于難,同一轉危為安,非冥冥中有先靈呵護,曷克臻此,然后嘆祖功宗德,有以裕其先,而子孫乃能獲報于其后也。”*《(河北博野)蔣氏宗譜》,《四修家譜序》,民國二十四年(1935)鉛印本。同樣,如果不能很好地溝通先靈,如不按時祭祀,可能會被祖先所棄從而遭到厄運,“忘祖者,鬼神弗饗,人而為祖宗所弗饗,則亦不為祖宗所默佑矣,可不懼歟?”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。所以,周到細致地照管祖塋、虔誠祭祀,均為祖先崇拜的表達。

重視對祖先的祭祀亦是“孝親”的內容。《禮記·祭統》云:“孝子之事親也,有三道焉:生則養,沒則葬,喪畢則祭。”生養死葬、按時祭祀均是孝道的要求。景縣張鼎錫生病時亦不肯讓兒子代為祭祖,說:“汝祖之歿已六十年,余所以稍盡子職者,惟此一祭耳。”*《(河北景縣)張氏族譜》卷六《行狀·先考凝齋府君行述》,光緒十八年(1892)古香堂抄本。由父母推而上之,一直到始祖,水源木本,均是盡孝的對象,因為歷代祖先不僅給予子孫生命,還遺留下物質與精神財富,使其安身立命、有所作為。正如天津徐氏所言:“試思水有源木有本,吾身何自而來,吾身之得有衣食居處,悠游誦讀廁身于士族而別于編氓者,誰為之留貽?”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。而且,受傳統因果報應思想的影響,人們普遍認為正是祖先生前積善行徳,才使子孫今生富貴順遂,“今日之為子孫者,無論身體發膚為祖宗之遺,即富貴功名,亦祖宗之陰德有以致之也。”*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。所以孝敬祖先、慎終追遠是為人后者必須做的,即便祖先已逝,“不能親承色笑”,仍要如同侍奉生者一樣恭敬、虔誠。

在明清時期的華北,祖塋被認定為“祖先藏魄之所”,從而成為重要祭祀場所。“魂升于天,魄降于地”,故“立尸以象生,設主以棲神”。*《(山東)即墨楊氏家乘》第一冊《丘墓》,民國二十五年(1936)排印本。即人死之后,魂、魄分離,靈魂依附木主,體魄則藏于墳墓。“墳墓為祖先藏魄之所”是華北宗族的共識:淄川王氏說“先人藏體魄于斯,固當世世守而勿置者也”,*《(山東淄博)淄川縣豐泉鄉王氏世譜》,《附錄·北塋祭田碑記》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。館陶王氏說“塋墓者藏祖宗形魄”,*《(河北館陶)王氏宗譜》卷二《家規十則》,民國九年(1920)三槐堂鉛印本。定興鹿氏說“書葬識所歸也”,“冢塋之地,孝子所思慕之處”。*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷十一《遺文·都轉公定興鹿氏家譜序例》,光緒二十三年(1897)刻本。正因為祖先的體魄藏于墳墓,按照事死如事生的要求,就要精心為祖先營葬,悉心照料祖先塋域。尤其華北大多數宗族都沒有祠堂,所以祖塋作為唯一的先靈依附所在而不再區別是藏魂還是藏魄,僅被視為祖先存在的地方,即塋域為“妥先靈”之地。*《黃縣太原王氏族譜》,《序·建修塋墻序》,清宣統元年(1909)刻本。在祖先崇拜的影響下,祖塋更是上升到了“關子孫命脈”*《(河北館陶)王氏宗譜》卷二《家規十則》,民國九年(1920)三槐堂鉛印本。的重要程度,所以華北的宗族格外重視祖塋也就順理成章了。

二、負土筑墓與明清華北祖塋的傳承、擴建與維護

華北的祖塋承載著宗族的歷史,其建構、擴展及傳承的過程正是宗族延續、發展、壯大的反映,宗族對祖塋的悉心維護亦體現了其宗族認同與歸屬感。

宗族對祖塋的審慎首先體現于祖塋的傳承與昭穆布局。如前所述,生養死葬、四時祭祀均為人子之責,也是孝行的基本要求。葬必有地,祭必有方,所以華北的家譜雖沒有南方家譜內容豐富,但絕大多數都注明了先人確切的葬地,“古人立木主以安神,立窀穸以掩形,故墟墓之間人所安焉,是編必書某人葬某塋,不使后人悵悵于三尺之封也。”*《(河北灤縣)瑯琊王氏宗譜》,《凡例》,民國八年(1919)鉛印本。超過半數的家譜繪制了詳細的塋圖,注明方位、四至、各先祖墓穴所在及塋內的共同財產,包括樹木、塋房、門柱、牌坊等,如山東丁氏九世克成塋,坐落在“邑城西北三里許南澗疃西頭直北”,“四角石頂、望柱、碑碣、石臺、香爐各一具”,每人墓前都有“誥命”或“敕命”碑一座,塋房“正房三間,加增廂房三間,垣墻照壁門樓俱全”,還有十世王太恭人、十一世王太恭人“兩世堅貞”節坊一座。*《(山東)丁氏族譜》卷一《塋圖》,清宣統元年(1909)刻本。甚至部分塋圖還描繪了墓地的山川走向、地理形勢,形象立體,以此來避免歲久年湮,后人茫然于荒冢而無法祭祀。除了始遷祖塋外,各支、房的塋圖亦會收入譜中,“各支別立之塋與葬于外縣者,亦均一律繪圖。”*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓》,光緒二十三年(1897)刻本。以至于族大丁多的山東丁氏族譜中竟然繪制了248張塋圖。*《(山東)丁氏族譜》卷四《塋圖》,宣統元年(1909)刻本。

按照風俗,墳墓“或不樹碑碣,北方無名位者多不用”,*《(山東即墨)楊氏家乘》第一冊《丘墓》,民國二十五年(1936)排印本。故大多數平民都沒有墓碑。為了使子孫后代能夠準確辨識、記憶祖先墓穴所在,宗族長者多采取口耳相傳的方式:“值春秋拜掃之期,切示子孫曰某墓為某公,某墓為某公,詳言屢屢,后世自能明晰。若以為尋常故事而敷衍之,一經年遠鮮不迷惘。”*《(河北南皮)侯氏族譜》第四冊《家規十條》,民國七年(1925)年石印本。“紙錁由值年制備,包外書某府君某太君,各支亦同往照料,不得推諉。”“每位紙錁二包必須按數分置各冢前,不得聚一處焚化,蓋欲使子孫記其祖父葬處,用意至深且遠,凡我子姓其恪遵勿忽。”*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓·田堠塋祭掃事宜》,光緒二十三年(1897)刻本。每次祭祖即是重溫祖先墓穴塋域的過程,久而久之,宗族歷史便深深地根植于后代子孫的腦海中。通過家譜記載和口耳相傳,祖先墳塋、宗族記憶得以代代流傳、經久不滅。

華北宗族祖塋的空間布局大多按照傳統的昭穆制,即按照在宗族內的輩分和排行來安排位置, “昭穆以世分,墓地以序定,如列坐”。*《(山東)歷城楊氏族譜》,《墳墓志》,乾隆五十九年(1794)教忠堂刻本。這種昭穆排列反映的是宗法關系,尊卑長幼是決定墓穴位置的關鍵因素,可以說,祖塋的排位正是墓主生前相互關系的寫照。具體來說,排列的方式主要有以下幾種。

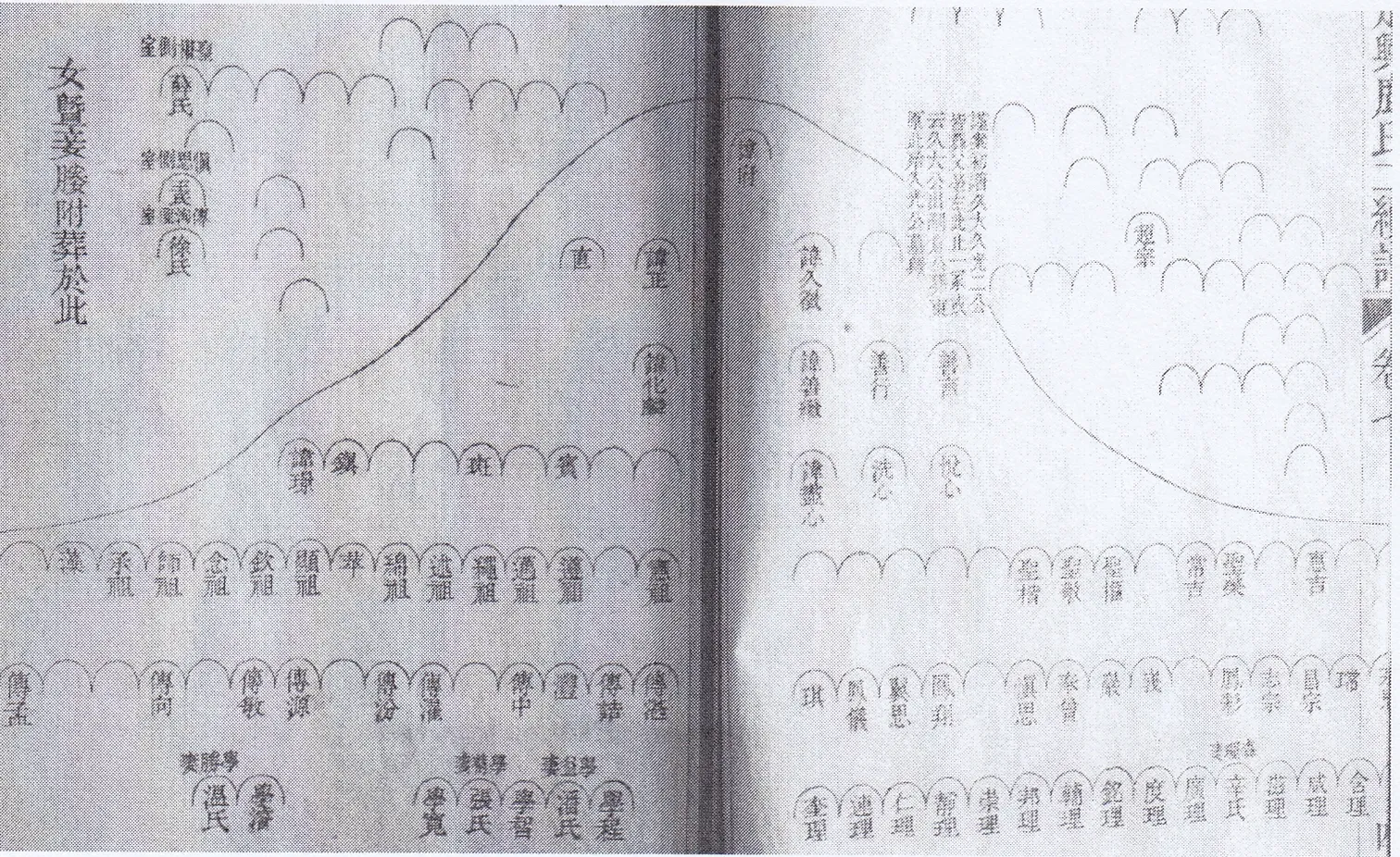

1.小昭穆葬法。即始祖居主穴,其子排行為單數的居其左,排行為雙數的居其右,弟的墳墓低于兄,使整體排為“人”字形。如有第三代或第四代葬入,則水平方向下移,亦呈“人”字形(文末圖一)。*《(北京)宛平王氏宗譜》,《墓圖》,乾隆六十年(1795)青箱堂刻本。圖中人物關系為:南松公居主穴,居左者為其長子中寰公、三子毅菴公,孫輩中行一、行三的錫繁公、安齋公;居右者為次子中虛公、四子筠侶公,孫輩中行二的云臺公;鞏固公為長房曾長孫。也有水平方向不下移,排成“一”字形的。小昭穆葬法在華北最為多見。這種葬法的墓地一般規模較小,葬父子兩代的較多,亦有第三代及第四代從葬的,多不超過五代。

2.大昭穆葬法。即始祖居主穴,其下第一代全部居左,第二代全部居右,第三代居左,第四代居右,以此類推。每一輩按照大排行從中間往兩端排。與小昭穆相似,既有排成“人”字的,也有排成“一”字的。排成“一”字的也稱為“同堂排葬”(文末圖二)。*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓》,光緒二十三年(1897)刻本。大昭穆葬法比較節省空間,能夠秩序分明地葬入多代、多人而不會紊亂,所以墓地規模比小昭穆葬法要大。

3.祖領孫葬法。與以上兩種葬法在垂直方向相反,始祖在最下方,其子孫好像俱在其身后跟隨,所以稱為“祖領孫”(文末圖三)。*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓》,光緒二十三年(1897)刻本。

按照規律排列的宗族墓地如果連線、構圖,就是一副簡易的世系圖,在沒有家譜的情況下,起到了傳承世系的作用,也為撰修家譜提供了素材和依據。當然,也方便子孫辨認和記憶。華北很多宗族在明代一直沒有家譜,在清代甚至是清中期才第一次修譜,但仍然可以確定祖先的墳墓所在,與祖塋的昭穆排列不無關系。正是在這個意義上,有的學者認為,祖塋在家譜和祠堂出現之前,起到了整合宗族的作用[1]。

祖塋并非一處,隨著宗族的發展,各分支塋地漸次出現。具體來說,族人營建新塋主要出現在以下幾種情況中。

1.族人遷居他處,于遷入地建塋。華北宗族聚居一村的較少,一般散處附近多個村鎮,塋域亦隨居住地而建,比如即墨楊氏:“南支子孫亦皆散處各村,生居其鄉,沒葬其野。”*《(山東即墨)楊氏家乘》第一冊《丘墓》,民國二十五年(1936)排印本。平民之家如此,官宦之家亦然:永樂初,河北青縣馬氏始遷祖仲良來青任職,“仲良祖原配金氏壽算不永,繼娶青邑嵩坡謝氏,故遂筑居營葬,肇其嵩坡。歷二世,諱士賢祖原配戴,繼配馬家橋韓氏,嗣息五人,士賢祖歿,合原配屬葬父塋。韓祖妣謀歸馬家橋,五男悉從安堵不返,卜兆域首葬母氏,陸續五男等屬次比肩安厝,生氣磅礴,歷世廣延,故由此而遷居于四方者實繁。”*《(河北青縣)崇倫堂馬氏宗譜首一卷》,《序》,民國十年(1921)鉛印本。馬仲良因娶妻嵩坡,故筑居營葬于嵩坡。至其孫輩,因攜母歸外祖父家,遂筑居營葬于馬家橋。可見,塋地與住址關系緊密,一旦遷居,即于住地營建新塋。

2.部分族人榮登仕版、身份驟貴后亦會另建塋域。在祖塋中,居主穴的始祖地位超然,永享祭祀,其他墳墓有可能隨著年代久遠、子孫零落而湮沒無聞,始祖的墳墓基本不會,所以比較常見族人身份顯赫之后為父祖或自身營建新塋,使父祖或自身能夠成為新塋始祖。如定興鹿氏自始祖至第六世均葬江村祖塋東原,第七世鹿久徵中進士、登仕版,其父鹿府未葬入祖塋東原,而成為新建的江村祖塋西原的始祖,居主穴,鹿府子孫世代附葬,直至十三世。十四世鹿荃官至兩淮鹽運使,為其父鹿泰吉、叔鹿恒吉營建江村西原前左塋,泰吉、恒吉的子孫多附葬于此,但鹿荃本人卻葬田堠村塋主穴。*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓》,光緒二十三年(1897)刻本。

3.受限于祖塋空間,后代族人不得不另立新塋。祖塋空間有限,勢必不能安葬所有族人:“甲子春為王父營葬事,因祖塋狹隘,更卜新阡。”*《(河北景縣)張氏族譜》卷六《行狀·顯繼祖妣李太宜人行述》,光緒十八年(1892)古香堂抄本。而且祖塋要保持昭穆有序,就不能最大限度地利用空間,幾代之后如果族人不營建新塋域,就得打破昭穆排行,如豐泉王氏:“余家世自洪武初始祖貴者卜居淄豐泉鄉,遂墓于茲,歷二百年余族滋以大,墓地日漸狹,至昭穆次紊弗論已。”*《(山東淄博)淄川縣豐泉鄉王氏世譜》,《附錄·理丞祖東菴碑記》,雍正十一年(1733)刻本,2002影印。擾亂昭穆排行被認為是對祖先的不敬,族人只能另卜吉地。

4.追求風水也是建立新塋的原因之一。古人對塋域風水十分重視,甚至認為這是族葬被廢、私塋興起的原因:“自陰陽之術興,往往有惑于形家休咎之說者,故族葬遂廢,而一代各為一代之墳,所以慎陰陽且以杜爭端也。”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。有人為了追求好風水而離開祖塋:“先是賓巖公葬于村北附近新阡,未見發祥,宜人商之汝霖公,決議改遷,卜葬于村東北二里余河北吉地。”*《(山東)嶧縣武氏族譜》卷四《傳》,民國二十五年(1936)石刻本。也有宗族為了保持祖塋的風水,而拒絕讓后代繼續附葬,如高密李氏十二世、明兵部尚書李介的塋域,“國朝乾隆初年,副貢恒機祖恐族人亂葬有礙主墳,除周司馬祖墓四圍各留數十步注明邊界,樹石志明永遠封禁。”*《(山東)高密李氏家譜》卷首《小墓田塋圖》,民國二十二年(1933)石印本。為了保持風水、培植龍脈而禁止后代繼續葬入,這不僅是華北宗族的做法,其他地區也是如此。

因富貴及祖塋擁擠而立的新塋,地點多選擇在原祖塋附近,如定興鹿氏的江村祖塋東原和江村祖塋西原僅一路之隔;景縣張氏始祖塋為上官中塋,前三十余步即上官前塋,后半里余即上官后塋。或與其他族人支塋相近:山東丁氏分支塋地建在邑城西北楊家疃的26個、南澗55個、百盈村49個,城北北澗12個,這些墓地或彼此相連,或相距不遠。這些小的分支塋地共同組成了一個大的宗族墓葬群,這說明族人雖離開始遷祖塋,但仍重視與始遷祖塋的聯系,重視與其他族人守望相助,“生則團聚,歿豈忍遠離哉?”*《(山東)丁氏族譜》卷八《詳記》,宣統元年(1909)刻本。因遷移、風水原因另建的新塋雖不在祖塋附近,但其子孫依舊參加祖塋的祭祀、維護活動,與其他族人無異,“每值春秋祭后,約定吉日同掃公塋,然后各掃私塋”。*《(河北館陶)王氏宗譜》卷二《家規十則》,民國九年(1920)三槐堂鉛印本。因此,分支祖塋遠離始遷祖塋不會導致族人脫離宗族,它僅意味著祖塋的擴建與延續。

祖塋建立之后,其長達數百年的傳承,有效的保護措施至關重要。祖塋的保護包括內外兩方面,內部要保持墓穴完好,樹木成蔭;外部則要防備墓地遭人侵奪、破壞。為此,宗族采取了多種措施。

1.隔絕于外界的舉措:種樹、置護墳地、建圍墻。墳墓為祖先安眠之地,不宜為人打擾,所以很多宗族在祖塋周圍栽植樹木、設置護墳地或建圍墻,把祖塋與外界隔絕開來。三者之中,種樹最普遍。即墨楊氏南宮塋“塋前多植松樹”,*《(山東即墨)楊氏家乘》第一冊《丘墓》,民國二十五年(1936)排印本。定興鹿氏田堠村塋“近冢處多柏樹,四圍種楊樹約百余株”。*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓·田堠村塋圖》,光緒二十三年(1897)刻本。祖塋四周種樹不僅可以封閉祖塋,而且益處甚多:“多栽樹木,所以培旺氣,兼可壯觀瞻、裕資財,一舉而有三善焉。”*《(河北寧晉)鄭氏族譜八卷》卷一《雜說》,民國十九年(1930)鉛印本。因此,古人對種樹都很重視,東光馬氏強調“南塋樹木隨年補栽,招佃看守”。*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏宗祠條規》,民國十一年(1922)木刻本。與種樹相比,護塋地在隔絕外界之余還能帶來經濟收入,也是不少宗族的選擇:“樹外余地計五十畝,每畝收租一千,傳霖添置地二十五畝,捐做護墳地。”*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓·田堠村塋圖》,光緒二十三年(1897)刻本。景州張氏上官后塋“原護塋地四十畝有奇”,秦家河塋“原護塋地二頃六十余畝”。*《(河北景縣)張氏族譜》卷三《墳圖》,清光緒十八年(1892)古香堂抄本。相對而言,建圍墻的較少,因其造價高、易損壞,偶一為之者均是經濟實力雄厚者,如山東丁氏十二世敦祖、十三世培蓉、培芬、培紳的墓地均有圍墻,*《(山東)丁氏族譜》卷一、卷二《塋圖》,清宣統元年(1909)刻本。這四人或本人或子孫為官(含捐官),均得到了誥敕,且家境富裕。

2.保護產權的努力:設置界址、繪塋圖于族譜中、保管好祖塋地契。設置界址是為了明確祖塋的空間范圍。“夫先靈之有墳墓猶生人之有房屋也。墳墓之有界址,猶房屋之有墻垣也。”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。將墳墓的界址比作房屋的圍墻,強調其明確界限的作用。山東丁氏的塋地四角都有石頂,用以確定四至,石頂的連線即為鄰地的邊界。繪制塋圖并載入家譜可以長期保留祖塋信息,“譜繪塋圖所以重祭典而防侵占也。”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《凡例》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。祖塋歷史久遠,管理者時常變更,所以必須做好祖塋地契的收存工作,灤陽趙氏“老墳地契隨六莊值年經理人手存”,*《(河北遷安)灤陽趙氏東門統譜》卷一《譜圖》,民國二十一年(1932)唐山泰石印局石印本。宛平查氏由專人保管“嘉慶辛酉,篆仙伯觀察湘南道,出津門,懼有散佚,因將所存榆垡地契樹木各圖紙均交長房靜巖兄永遠收執”,*《(北京)宛平查氏支譜》卷首《例言》,民國三十年(1941)鉛印本。東光馬氏則由族長收存“北塋所買地畝文約在唐稱(族長——筆者注)處收存”。*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。總之,宗族建立一種保存地契的制度,由特定人負責,即使年深日久也不易遺失。一旦發生糾紛,地契作為法定證據,可以使宗族占據有利地位。

3.設置看墳人亦是祖塋保護的有效方式。祖塋即使選址于居住地附近,其子孫也不可能日日前去查看,而祖塋內樹木茂密,易為人覬覦,如豐泉王氏所言“祖墓之中林深樹茂,行者憩之;敗葉枯枝,樵者竊之;荷擔者將以息肩,理難逐誶也;放牧者窺以承蔭,勢難驅遣也,斯其為墓厲者多矣。”因此,王氏設置了看墳人:“日為巡而守之,禁而止之,要不使為墓厲而止。”*《(山東淄博)淄川縣豐泉鄉王氏世譜》,《附錄·中憲看塋地始末》,清雍正十一年(1733)刻本。王氏的做法在華北具有普遍性,許多宗族都設置了看墳人以對祖塋進行日常維護,“看墳之人則厚其賞恤,責令隨時看視,如有事故即來告知,庶侵損之端無自而起,此未雨綢繆之道也。”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。樹木作為祖塋的一部分,亦屬看墳人的工作范圍:“栽樹六百數十株,擬定新章,仍責成墳佃負責保管,務期林木繁盛茂密成蔭,以重封植垂蔭之至意焉。”*《(河北寧晉)鄭氏族譜》卷一《雜說》,民國十九年(1930)鉛印本。如果看墳人工作不稱職,則會受到追究:“今當續修譜牒,謹將所有塋地、樹株、祭田悉錄譜底,以備吾族人于拜掃時再查出短少,應即將該看守墳丁送官究懲,立換妥人,勿事姑容。”*《(北京)宛平查氏支譜》卷首《續例言》,民國三十年(1941)鉛印本。

為保持墓穴完好宗族規定要按時添土。墳墓年年經雨水沖刷,如果不按時添土很快就會變小、坍塌,甚至消失。因此,定期添土筑墓是保護祖塋的重要措施,“負土筑墓禮則然也,遠年墳墓有無碑者易致塌平,稍知禮義何忍漠視?茲擬于春秋二節宜親督墳佃一一分別添筑,并望后之族賢相繼而起,按時修筑以妥先靈。”*《(河北寧晉)鄭氏族譜》卷一《雜說》,民國十九年(1930)鉛印本。負責添土者多為看墳人,“清明看塋人添土墳壟,每冢添土三擔”,*《(山東淄博)淄川縣豐泉鄉王氏世譜》,《附錄·北塋祭田碑記》,雍正十一年(1733)刻本,2002影印。或者祭田的佃戶,“佃戶直負添墳祭掃之責”。*《(山東)嶧縣武氏族譜》卷一《武氏族約》,民國二十五年(1936)石刻本。也有輪流添土的:“凡添修墳墓,固各管本支,若始祖之墓須長門次門輪流修補。”*《(河北滄州)于氏族譜》,《家規》,同治五年(1866)石印本。為了保障添墳用土,有的宗族甚至專門置產:“念添土時無取土之地,復置塋西溝灘下地一畝肆分。”*《(山東淄博)淄川縣豐泉鄉王氏世譜》,《附錄·北塋祭田碑記》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。從專人到專地,按時、足量的為祖塋添土筑墳獲得了制度性保障。

同時,宗族不斷強化族人保護祖塋的意識,約束族人破壞祖塋的行為。如強調要時時勤加留意,“每遇春秋祭掃,必須周視墳山,察看界址,或值大雨大水后,必須重加培護,塋旁或有獾狐鉆窟者,必須搜逐填塞。”*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。為表示對祖先的尊敬,華北宗族一致禁止族人或看墳人在塋地內耕種:景州張氏在家譜中強調“塋中地不得耕種”,*《(河北景縣)張氏族譜》卷三《墳圖·條約六則》,清光緒十八年(1892)古香堂抄本。寧晉鄭氏“祖塋方圓約四十余畝,面積既廣,墳塚又多,不準耕種由來久矣”。*《(河北寧晉)鄭氏族譜》卷一《雜說》,民國十九年(1930)鉛印本。滄州于氏亦將“族人及看守塋墓之人不許串墳耕種,任意挑掘”寫入了家規。*《(河北滄州)于氏族譜》,《家規》,同治五年(1866)石印本。祖塋的樹木不僅是共同財產,且攸關風水,嚴禁砍伐:“墳中栽植樹木俱屬公物,一枝一葉不許擅動。”*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。“如有竊伐樹木、盜賣風水者宜協力申告,倘觀望退避即以不孝論。”*《(河北館陶)王氏宗譜》卷二《家規十則》,民國九年(1920)三槐堂鉛印本。

此外,有祭田等族產的宗族在分配族產收益時,亦考慮維護祖塋的開支需求,從資金上給予支持:“凡墳內事難免與外爭持,如不得已而至興訟,少有所費,自然出自祭田公物。”*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。“凡為墳墓公事,當用公項者,條約不及載亦許開銷。”*《(河北景縣)張氏族譜》卷三《墳圖·條約六則》,清光緒十八年(1892)古香堂抄本。

三、祖塋成為華北宗族文化的地標

對于華北宗族來說,祖塋的存在是宗族認同的起點,對祖塋的建設既是傳承宗族歷史的過程,也是加強族人團結協作的有效途徑。正是從這個意義上說,祖塋是華北宗族的重要載體,對宗族整合至關重要。

祖塋作為祖先存在的象征,是華北宗族形成的前提和連接的紐帶。馮爾康先生認為,宗族是由父系血緣關系的各個家庭,在祖先崇拜及宗法觀念的規范下組成的社會群體[2]。也就是說,宗族是一種建立在父系血緣關系上的人類共同體,其存在的前提是其成員都認可自己是某一祖先的后代。所以,這一共同祖先的存在,是該宗族得以形成的基礎和必要條件。作為共同祖先埋骨之地而存在的祖塋,使祖先不再是一個虛無縹緲的傳說,而是真真正正的真實存在。以此為起點,宗族才得以構建。因此,祖塋作為宗族的圖騰和標志,是其他宗族表征所無法取代的。從這個意義上說,無論是對祖塋的繪圖入譜、代代相傳等主觀上的傳承努力,還是培植樹木、按時添土的客觀傳承上的努力都是對宗族構建基礎的保護,失去了這一點,宗族就無法存在。

按照昭穆排列的祖塋,向后世子孫清晰地展示了宗族的構成和發展過程,使其追根溯源之后,找到了與彼此的聯系:“雖派分大小,支別遠近,然以始祖視之,皆其子孫也。”*《(山東)丁氏族譜》,《睦族說》,清宣統元年(1909)刻本。也明白了自己的房支分屬,尊卑親疏,在宗族中找到了自己的位置。而所有的房支分屬在始遷祖的統領下構成了秩序分明的塋域體系,現世則是在族長(或隱含的組織者)、房長的領導下構成宗族社會,在這一點上,逝者與生者實現了統一。理清了水源木本的層級關系,各房各支這些在實際生活中可能血緣關系已經很遠、散居各村、從事著各種職業、交往可能很有限的族人在共同的祖塋維護、祭祖活動中產生了向心力,被團結在一起: “各支各派本同一源,墳墓山向祭享有具,所謂正人倫之始,復正人道之終者在是矣。”*《(山東)丁氏族譜》,《丁氏舊譜序》,清宣統元年(1909)刻本。“從來皆本一人也,知其所本,而尊祖敬宗睦族之心不油然而生者尚可為人哉?”*《(北京)宛平王氏宗譜》,《原序》,乾隆六十年(1795)青箱堂刻本。以祖塋為紐帶,祖先認同最終轉化成了宗族認同。

對祖塋的傳承是宗族歷史構建和傳承的過程。祖塋的先祖墳墓昭示了宗族的歷史和過往,無論是祭祖時長輩將先祖墓穴一一指認給晚輩,還是在紙錁包外書寫先人名號并焚燒于對應的先人墓穴前,都是對宗族記憶的傳承。在長輩的耳提面命、殷殷教導和一遍一遍的重復中,年輕一代繼承的不僅僅是每位先祖的墓穴所在,而是整體的宗族記憶。即使沒有家譜,在每個人的頭腦中也已經構成了一部宗族發展史。山東嶧縣武氏族譜的一個序作者說:“余素好堪輿家言,曾游山陰村南諸山,其下蓋有武氏先塋云。登其墓剔蘚讀其碑,知為武氏始祖。其時武氏裔孫亦在列,于其始祖下塋內墳墓層層指其昭穆世次甚晰。武氏彼時尚無譜系可稽,而獨能數典而不忘,可不謂賢乎?”*《(山東)嶧縣武氏族譜》卷一《序·嶧陽武氏族譜序》,民國二十五年(1936)石刻本。

祖塋為族譜的撰修提供著素材和依據,而且按照昭穆、世次排列的祖塋本身即為一副立體的世系圖。部分墳墓還立有墓碑,碑上的文字則進一步印證了宗族的世系和歷史,使家譜成為家族信史。如灤陽趙氏,“康熙辛丑,緣塋中碑樓破壞,合族鳩功完治,乃得睹始祖及六世祖墓志銘,并列祖碣后所敘支派,遂為之由后遡前,漸次推至始祖。”*《(河北遷安)灤陽趙氏東門統譜》卷一《家譜序》,民國二十一年(1932)唐山泰石印局石印本。墓志銘中必不可少的內容即為對墓主前代和后代的記載,幾個墓志銘的結合,則可勾勒出宗族的世系圖。由于墓志銘作者多為墓主親朋好友,其世系資料又由其子孫提供,所以準確性高,恰可彌補口耳相傳可能出現謬誤的缺陷。因此,家譜的撰修多要考訂、參照祖塋墓碑,如項城張氏:“參考宗塋殘碑、先世遺書,得其大略。”[3]尤其有的祖塋還建有譜系碑,如藤縣生氏、寧晉鄭氏等均在始祖塋建有世系圖碑,在沒有家譜的時期,世系圖碑儼然若家譜;修家譜時,世系圖碑又為其提供了依據。總之,祖塋既承載著宗族歷史,又為宗族歷史的傳承提供了條件。

對祖塋的維護,加強了宗族成員的責任感和族誼,從而增強了宗族組織的凝聚力和向心力。祖塋為宗族公產,維護祖塋是宗族公事,所以對祖塋的種種保護行為,無論是周視墳山、檢查界址,還是除草培土、造林護田,基本都發生在祭祖時,“祭”“掃”一體化。按照華北祭掃祖塋的習俗,參與者為宗族全體成員,如景縣張氏每年正月初三祭祖,“四門人俱到”,*《(河北景縣)張氏族譜》卷三《墳圖·條約六則》,清光緒十八年(1892)古香堂抄本。東光馬氏“凡十五以上者須整衣冠至冢廟瞻拜”,*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。即墨楊氏清明祭掃“子孫皆從”。*《(山東即墨)楊氏家乘》第一冊《祭法》,民國二十五年(1936)排印本。既然祭祖全體宗族成員共同參加,那么發生于祭祖期間的種種對祖塋的維護行為,應是全體宗族成員共同完成的(墳佃負責添土的除外,但仍由宗族成員監督)。而且祭掃活動的組織者多由族人輪流擔任,定興鹿氏《江村塋祭掃事宜》規定,清明祭掃“預擇江村族人中之殷實者數家輪流值年”*《(河北)定興鹿氏二續譜》卷七《壟墓·江村塋祭掃事宜》,光緒二十三年(1897)刻本。;東光馬氏共五門,“輪流辦理”。*《(河北東光)馬氏家乘》,《補遺·馬氏建立祠堂約》,民國十一年(1922)木刻本。由此可見,包含在祭掃活動中的祖塋維護,是宗族全體成員的共同責任。而完成這個共同責任的過程,亦是宗族成員團結協作、齊心合力、彼此加深感情、增長族誼,并進一步強化宗族認同的過程。否則,族人散居各方,彼此長期不謀面,族誼與認同從何而來?祖塋的存在只是為宗族形成提供了前提條件,而對祖塋的責任則將族人聚集到一起,才使得宗族真正形成了。

華北的宗族內部較民主,遇事族長(或其他組織者)召集宗族成員共同協商、解決,“凡有宜培植之處務隨時商同修理,如有竊伐樹木,盜賣風水者協力申告,倘觀望退避即以不孝論。”如遇外人侵占,更是要求全族以對,“墳塋界址如有外人圖占者,必宜協力爭之”,*《(天津)續修天津徐氏家譜》上冊《家訓十二條》,民國七年(1918)壽豈堂鉛印本。東萊趙氏為阻止外人在其祖先墳塋附近采石燒灰,在40年間曾告狀三次。*《東萊趙氏家乘》,《墳墓附保護墳墓布告·清咸豐五年二月九日知縣屠道彰保護墳墓布告、清同治七年十二月十九日知縣郭廷柱保護墳墓布告、清光緒二十年六月初十日知縣魏起鵬保護墳墓布告》。轉引自馮爾康:《清代宗族祖墳述略》,《安徽史學》2009年第1期。這些需要全宗族成員共同努力才能制止的對祖塋的破壞行為,尤其是涉及外人的,往往會激發宗族成員同仇敵愾的情緒,從而強化了族人的宗族意識和宗族凝聚力。而強調保護祖塋、禁止破壞祖塋的族規家訓則使宗族成員的行為和意識得到規范和約束,加快了宗族組織化的進程。

祖塋地權所產生的賦稅錢糧一般由宗族成員均攤,如高密李氏老塋“計稅畝十五頃九十七畝有奇,其賦于康熙年間灑派西隅一甲族中各股分認,后捐二傾于乾隆年間撥李塋田名下”。*《(山東)高密李氏家譜》卷首《老墓田圖》,民國二十二年(1933)石印本。淄川王氏祖塋因先人信道,建有道菴,并溝地二段為道士燈燭費,“其地內賦役本家諸田中均攤帶訖”。*《(山東淄博)淄川縣豐泉王氏世譜》,《附錄·理丞祖東菴碑記》,清雍正十一年(1733)刻本,2002影印。共同承擔祖塋賦稅,使宗族成員在經濟上緊密聯系在一起;而捐資購買用于交稅的族田,則使宗族組織化程度進一步加深。

學術界普遍認為華北宗族組織不完善甚至缺失,但從以上的分析可知,華北的宗族雖然族產不多,宗族活動有限,但并不意味著華北沒有宗族,以祖塋建設為表現形式,華北宗族展現了其組織化的一面。對祖塋的悉心記載、認真傳承、精心保護以及對祖塋昭穆秩序的維護,都表明明清時期的華北民眾具有強烈的宗族意識。而且,對祖塋的種種建設,為宗族組織的構建、傳承乃至發展壯大提供了基礎和必要條件,從這個意義上說,祖塋是華北宗族最重要的載體。即使在祠堂已經流行的清代中后期,祖塋在華北民眾生活中的重要性仍然沒有減退,館陶王氏與即墨楊氏均有祠堂,但因“吾鄉遇年節與吉慶無不墓祭”,王氏“正歲與吉慶祭皆先廟后墓”,“清明與十月朔二節單行墓祭”,*《(河北館陶)王氏宗譜》卷二《墓祭禮儀錄》,民國九年(1920)三槐堂鉛印本。楊氏則分別在祖塋與祠堂祭祖,元旦、上元、初伏日、中元日、中秋日、冬至祭于祠堂,清明、十月朔日及忌日祭于墓。*《(山東即墨)楊氏家乘》第一冊《祭法》,民國二十五年(1936)排印本。可見,祖塋在明清時期的華北地區早已成為宗族文化的突出地標。

[1]王日根,張先剛.從墓地、族譜到祠堂:清代山東棲霞宗族凝聚紐帶的變遷[J].歷史研究,2008,(2).

[2]馮爾康,等.中國宗族史[M].上海:上海人民出版社,2008.

[3]馮爾康.清代宗族祖墳述略[J].安徽史學,2009,(1).

圖一 圖三

圖二

[責任編輯:那曉波]

1002-462X(2016)03-0143-08

2015-11-05

劉巧莉(1981—),女,講師,博士研究生,從事明清史與社會史研究;王劍(1967—),男,教授,博士生導師,歷史學博士,從事明清史研究。

K248;K249

A